1089ブログ

三国志のなかでも抜群の知名度を誇る曹操。

そのお墓(曹操高陵 (そうそうこうりょう))がみつかったのは今から10年ほど前のことでした。

特別展「三国志」では、2016年に刊行された発掘報告書をもとに、曹操高陵の墓室を実寸で再現しています。

本展会場に実寸で再現した曹操高陵の内部

この墓をご覧になって、立派な墓と感じる方もいれば、意外と簡素だなと思われる方もおられることでしょう。

私たち研究者も、そうした点に強い関心を抱いています。

なぜなら、西晋時代の陳寿が著した正史『三国志』に、曹操は自身の葬儀を簡素にするようにとの遺言が記されているからなのです。

遺令の内容は次の通りです。

天下はいまだ安定していない状況である。

よって、古制にしたがうこともままならない。

葬儀が終われば皆は早々に喪を解くように、

将兵は持ち場を離れてはならない。

役人は職務を遂行せよ。

遺体を飾る必要はない。

金玉珍宝の類いを墓におさめるな。

これによると、墓室の大小は曹操がいう薄葬とは直接的な結びつきはないのかもしれません。

ただこれまで知られている魏の有力者の墓とくらべると、曹操高陵は抜きんでて大きいというわけではなさそうです。

あらためて遺令をみてみましょう。

遺体を飾るなというくだり、そして金玉珍宝を墓に入れるなという最後の一文。

これらは考古学的に検証ができそうです。

遺体を飾るなというのは、原文では「時服」にせよと言っています。

いうなれば「普段の装いのまま葬れ、特別なあつらえは不要である」と言っているのです。

では、特別にあつらえた死装束とはどのような服だったのでしょうか。

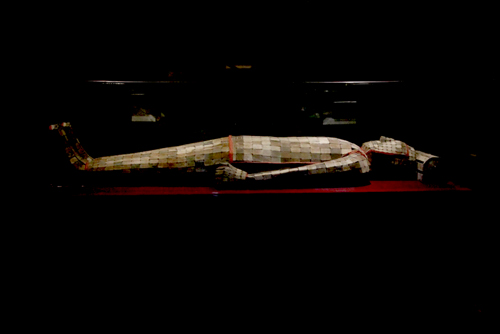

漢時代、王などの貴族が葬られる際は、軟玉の板を銀や銅の糸で綴じ合わせた「玉衣」を着せるならわしでした。

亳州市博物館の展示室でみた玉衣(曹氏一族墓出土)

ところが、曹操高陵の中からはその断片すら検出されませんでした。

後漢時代の王クラスの墓の発掘事例をみますと、盗掘に遭っている場合でも少量の玉衣片はみつかるものです。

その痕跡すら確認されなかった以上、曹操は玉衣に覆われることなく葬られたといえそうです。

次に金玉珍宝とはどのようなものをいうのでしょうか、後漢時代の王クラスの墓にはまばゆいばかりの金粒細工による品々が納められました。

特別展「三国志」では、後漢時代の金製獣文帯金具(きんせいじゅうもんおびかなぐ)を展示しておりますが、こうした文物がまさに当時いわれたところの「金玉珍宝」であったと考えられます。

一級文物 金製獣文帯金具

金製、貴石象嵌 後漢時代・2世紀

2009年、安徽省淮南市寿県寿春鎮古墓出土

寿県博物館蔵

曹操の墓からは、若干の金糸などが出土しているものの、「金玉珍宝」と言えるものは見つかっていません。

ここでひとつ留意しておきたいことがあります。曹操高陵は過去に何度も盗掘に遭っているということです。

金目のものはすでに持ち去られている可能性があるのです。

そうした可能性を完全に排除することはできませんが、現在知り得る情報に基づけば、曹操の遺言は実行にうつされたと判断できます。

それでは、曹操の墓からどのようなものが出土したのでしょうか。

詳しくは会場でご覧いただきたいと思うのですが、曹操高陵からは用途不明のものが多数出土しています。

まるで曹操が研究者の力量を試しているかのようです。

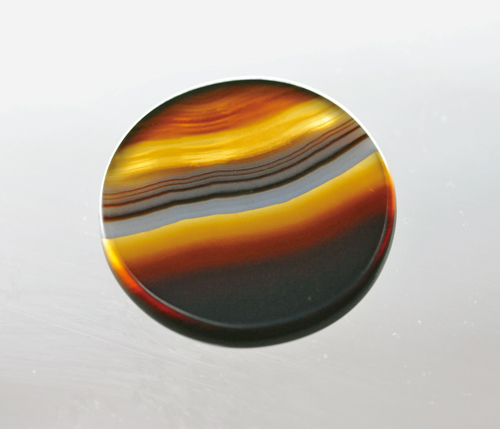

なかでも際立っているのが瑪瑙円盤(めのうえんばん)です。

瑪瑙円盤

瑪瑙製 後漢~三国時代(魏)・3世紀

2008~09年、河南省安陽市曹操高陵出土

河南省文物考古研究院蔵

木星を思わせる美しい縞模様。表面は丁寧に磨き上げ、周囲は面取り加工を施しています。

何かにはめ込んだのか、そのまま使ったのか。使ったとしてその用途は何なのか。

いまだ答えにはたどり着けていません。

開閉器(かいへいき)も謎に満ちています。

開閉器

青銅製、鍍銀 後漢~三国時代(魏)・3世紀

2008~09年、河南省安陽市曹操高陵出土

河南省文物考古研究院蔵

下半の砲弾型の部分が左右に開く仕組みになっているのですが、具体的な用途となると皆目見当もつきません。

こうした謎めいたものに出会ったとき、私たち考古学者はどうするのかというと、とにかく実物をよく観察するのです。

答えに近づくヒントは、インターネットの中でも文献の中でもなく、往々にしてそのモノに込められているからです。

また、よく観察しておくことで、何か別の資料を見たときに思わぬ共通点に気づくこともあるのです。

特別展「三国志」は始まったばかり。

これからも実物をじっくり観察し、なんとか謎の解明につなげたいと思っています。

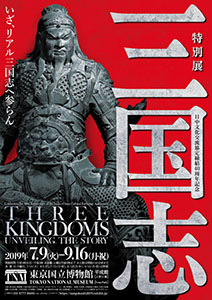

日中文化交流協定締結40周年記念 特別展「三国志」

2019年7月9日(火)~9月16日(月・祝)

平成館 特別展示室

カテゴリ:研究員のイチオシ、考古、2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 市元塁(東洋室) at 2019年07月18日 (木)

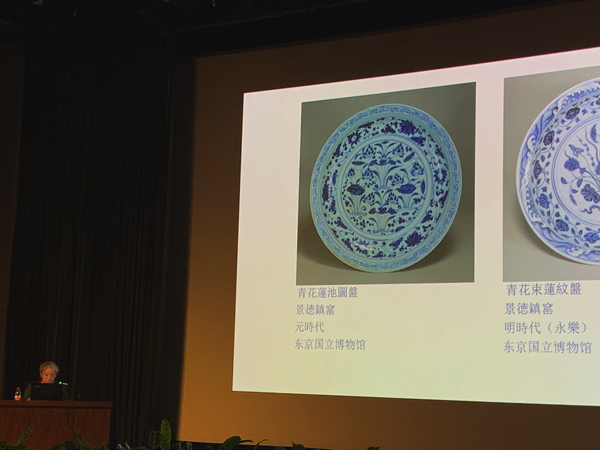

上海博物館で現在、「灼爍重現:十五世紀中期景徳鎮瓷器大展」を開催中です(9月1日まで)。

上海博物館

会場の風景

15世紀中期の正統(せいとう)、景泰(けいたい)、天順(てんじゅん)の三代(1436~1464年)の景徳鎮官窯(けいとくちんかんよう、宮中の御用品を焼く窯)は、「大明○○年製」といった年款銘を入れた作品が存在せず、また文献の記録もほとんど残されていないことから、長くその実態が明らかでなく、「空白期」と呼ばれてきました。

本展は、景徳鎮における最新の発掘調査の成果に基づきながら、空白期の景徳鎮磁器の実像に迫ろうとする、たいへん意欲的な展覧会です。

東京国立博物館からも2点の作品が出品されています。

青花八吉祥文壺 中国・景徳鎮窯 明時代・15世紀 横河民輔氏寄贈

青花宝相華唐草文瓢形瓶 中国・景徳鎮窯 明時代・15世紀

これらは、実は2009年に当館で開催された特別展「染付―藍が彩るアジアの器」において、空白期の景徳鎮官窯の青花磁器ではないかとして展示しました。

その折りにはほとんど反響がなかったのですが、展覧会から5年後の、2014年に景徳鎮で行われた発掘調査によって、当館の見解がほぼ全面的に支持されることになり、今回の出品につながりました。

展覧会の会期に合わせて、6月27日・28日に国際シンポジウム「灼爍重現 十五世紀中期景徳鎮瓷器国際学術研討会」が開催され、中国内外から120名を超える研究者が集まりました。

東京国立博物館からも、三笠景子研究員と私の2名が参加しました。

私は「明早期青花瓷器的両種流派―以雲堂手為例(明代前期の青花磁器の二つの流れ―いわゆる雲堂手を手がかりに)」という演題で発表しました。

日本人は古くから15世紀中期に景徳鎮民窯で焼かれた青花磁器を受容しており、とくに茶人たちが珍重してきました。

楼閣と渦状の独特の雲気文(うんきもん)に特徴があることから、日本では雲堂手(うんどうで)と呼ばれます。

青花楼閣人物文大壺 中国・景徳鎮窯 明時代・15世紀 谷村庄平氏寄贈 (展示していません)

私は、15世紀中期に景徳鎮窯磁器の生産量が増大し、需要層が拡大した結果、官窯と民窯の様式が分岐したのではないかと考えました。

先に挙げた2点の作品は、蓮弁文(れんべんもん)の表現などに雲堂手との同時代性が認められる一方、活き活きとした筆線で描かれる雲堂手の文様表現に対して、抑揚の乏しい筆線による洗練された唐草文がメインとなっています。

そこで、これらが空白期の官窯の青花磁器に当たるのではないかと推定したのです。

伝統的に中国の民窯磁器に親しんできた日本人だからこそできる、中国陶磁史研究に対する貢献は、まだまだありそうです。

| 記事URL |

posted by 今井敦(博物館情報課長) at 2019年07月08日 (月)

本館1階11室で開催中の特別企画「奈良大和四寺のみほとけ」(~9月23日(月・祝))では、奈良県北東部に所在する、岡寺、室生寺、長谷寺、安倍文殊院の4つのお寺から、貴重な仏像や寺宝にお出ましいただいています。

その中で、ふだんはお堂のなかの高いところに安置されていてなかなか近くでみることができない、長谷寺の難陀龍王立像(なんだりゅうおうりゅうぞう)を運び出したときの様子をお話しします。

難陀龍王立像は、赤精童子(雨宝童子)立像(せきせいどうじ(うほうどうじ)りゅうぞう)とともに、長谷寺の本尊である巨大な十一面観音菩薩立像(像の高さが10メートルを超えます)の脇侍として安置されています。

重要文化財 難陀龍王立像 舜慶作 鎌倉時代・正和5年(1316) 奈良・長谷寺蔵

本堂のなかの向かって右の高い壇の上にある厨子のなかにいらっしゃいます。

(写真内の上部中央の奥にある厨子です。)

このように龍の頭は天井ぎりぎりです。

さて、こんなに高いところにある像をどうやって運び出すのか。

そのためには像を安全に降ろす方法を考えなければなりません。

このように、壇の下に鉄骨の足場を設置しました!大人が数人乗っても安全です。

そしていよいよ像を壇の上から降ろします。

像を移動させるにはいくつか方法がありますが、今回は像を立てたままの状態で台座ごと運びます。

台座の下に敷いた木の板を4人がかりで持ち上げます。

このとき、全体が常に水平になるよう息を合わせるのが重要です。

像を持ち上げる人だけではありません。

像がお堂の柱や壁、装飾品にあたらないよう周囲の人のサポートが必須です。

その様子はまさにチームプレー。

無事に像を降ろすことができました。

次は梱包です。頭に龍を載せているので横に寝かせられないため、立った状態で運びます。

輸送車が揺れても像が動かないように固定します。

そして、いよいよお堂から外へと運び出します。

美術品専用の輸送車は大きくて、山の中腹にある本堂までは上がれないため、

小型の車の荷台に像を積んでふもとの駐車場まで運びます。

もちろん、雨が降ったらできない作業です。

この急な角度をごらんください!

つづら折りの坂道をゆっくりゆっくりと進みます。

駐車場で像を美術品専用車へ移し入れてひと安心。東京国立博物館まで運びました。

ところで、難陀龍王は雨乞いの本尊としても信仰されてきました。

ただ今回の搬出にとって雨は大敵。

雨が降ることも考えて、梱包の工夫や予備日の設定など、事前にあらゆる対策を準備していましたが、当日は天気に恵まれ快晴でした。

雨を降らせるのも止めるのも自在な難陀龍王が晴天をもたらしてくれたのかもしれません。

本堂からの景色

上野の地に降り立った難陀龍王立像の姿をぜひご覧ください。

| 特別企画「奈良大和四寺のみほとけ」 本館 11室 2019年6月18日(火)~ 2019年9月23日(月) |

|

| 記事URL |

posted by 増田政史 at 2019年07月05日 (金)

6月25日(火)より、本館14室にて特集「やちむんー沖縄のやきもの」が始まりました。

この特集は、明治18年(1885)に沖縄県から購入した壺屋焼を中心に、約20件の収蔵品を紹介するものです。

いまから○△年前、卒論のテーマ探しに追われた学生の私は、図書館で「運命の本」と出会いました。

濱田庄司の『沖縄の陶器』です。

いわゆる「民藝運動」や、やきものの歴史も知らなかった20歳の私のまっさらな眼に飛び込んできたのが、沖縄県那覇市壺屋で焼かれた「壺屋焼」でした。

その力強さとのびやかさにすっかり魅了され、自分なりに考えて「なぜ壺屋で白いやきものが焼かれたのか」という疑問を得たことが、陶磁器研究の出発点となりました。

その後、東京国立博物館に着任して、初めて寄贈を受けたのもじつは壺屋焼でした。

ジシガーミ(厨子甕) 沖縄本島 壺屋焼 第2尚氏時代・18~19世紀 堤里志氏寄贈

こんなご縁がありながら、厖大(ぼうだい)で難解な中国や日本の陶磁器に日々立ち向かうなかで、壺屋焼について考える時間も機会も失っていました。

一方、トーハクは2010年代に入ると本館の展示体系に変化がありました。

その一つが「アイヌと琉球」の展示です。

平成26年度(2014)から単発の特集ではなく、リニューアルした本館16室において常設展示が始まったのです。

本館16室の風景

この流れのなか、考古担当の研究員を中心に琉球資料の見直しが行われ、長く展示に活用されることがなかった作品も日の目を見ることになりました。

収蔵庫に眠っていた壺屋焼のなかには、収蔵時からと推測される古いキズや割れがあるものがありました。

また、壺屋焼と認識されてきた作品に中国清朝の磁器が含まれていたことも新たに判明しました。

蓋マカイ(粉彩鹿鶴文蓋付碗・五彩吉祥文字文蓋付碗) 中国 景徳鎮窯 清時代・19世紀

「道光年製」「咸豊年製」銘が施された貴重な作例。直接中国と交流のあった琉球王朝ならではの伝世品です。

詳細はMUSEUM680号をご参照ください。

今回の特集は、修理を経て、トーハクの壺屋焼をまとまって紹介する初の展観となります。

あらためて作品を見てみると、新しい疑問が湧いてきます。

他の壺屋焼にはあまりみられない素地(化粧をしていない真っ白い胎)であったり、珍しい装飾が施されていたりするのです。

チューカー(色絵梅竹文水注) 沖縄本島 壺屋焼 第2尚氏時代・18世紀末~19世紀

マカイ(緑釉蓮葉文鉢) 沖縄本島 壺屋焼 第2尚氏時代・18世紀末~19世紀

明治18年に購入され、当館に収められた壺屋焼は、いったいいつどのような背景で焼かれたものなのか、残念ながら詳細は今のところわかっていません。

しかし作行きをみる限り、世に伝わる壺屋焼や首里城から出土した資料と比べても、きわめて特殊な一群であることは確かなようです。そして、戦争という悲劇を免れて今日に残る貴重な一群でもあります。

かつて私が学生なりに考えた「なぜ白いやきものが焼かれたのか?」という問題然り、壺屋焼の展開にはまだわからないことが多く残されています。

中国や東南アジアのやきもの、さらに薩摩焼や伊万里焼など日本のやきものの影響を受けて、独自に花ひらいた沖縄の壺屋焼。トーハクの作品に光を当て、研究の一助となるようにこれからも努めたいと思います。

本館14室 特集展示の様子 |

特集「 やちむん―沖縄のやきもの」 本館14室 2019年6月25日(火)~9月16日(月・祝) |

| 記事URL |

posted by 三笠景子(特別展室) at 2019年06月25日 (火)

上野公園は紫陽花が咲き始め、この時期ならではの季節を感じることができます。

そんな上野公園の噴水付近からトーハクを見ていると・・・

本館にとても目立つバナーが!近づいてみましょう。

圧倒的な存在感を放つこのバナーを掲げている本館にて、

6月18日より特別企画「奈良大和四寺のみほとけ」が開幕しました。

この展覧会は特別展の会場ではなく、本館1階11室(本館入ってすぐ右)です。

通常この11室は彫刻の展示室ですが、9月23日まで奈良県に所在する、

岡寺(おかでら)、室生寺(むろうじ)、長谷寺(はせでら)、安倍文殊院(あべもんじゅいん)の名品を展示しています。

全作品15件のうち、国宝4件、重要文化財9件と豪華なラインナップに驚かれること間違いなしです。

開幕初日の6月18日に行った浅見研究員によるギャラリートークでは展示室が人、人、人!!

11室がこんなに多くの人で埋め尽くすのは初めて見ました。

重要文化財 難陀龍王立像 舜慶作 鎌倉時代・正和5年(1316)奈良・長谷寺蔵

難陀龍王立像の前でギャラリートークを行う様子。

それでは各寺の作品を紹介します。

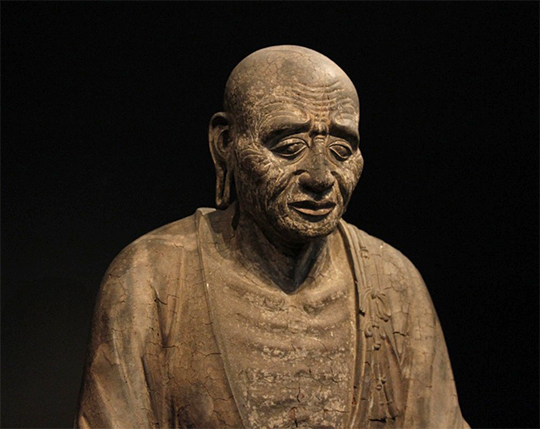

岡寺の義淵僧正坐像(ぎえんそうじょうざぞう)は、

顔に刻まれた深い皺や浮き出たあばらなど日本古代肖像彫刻の名作の一つです。

国宝 義淵僧正坐像 奈良時代・8世紀 奈良・岡寺蔵

室生寺の釈迦如来坐像(しゃかにょらいざぞう)は何といっても衣文(えもん)に心奪われること間違いなし!

するどい切れ味の彫り口とこの大きさで一木彫像であることに驚かれると思います。

国宝 釈迦如来坐像 平安時代・9世紀 奈良・室生寺蔵

長谷寺の十一面観音菩薩立像(じゅういちめんかんのんぼさつりゅうぞう)は中世でめずらしい銅造。

光背は別鋳製となっており本体と接合しています。

このお像は独立ケースに入っていますので後ろからも細かい細工がよく見えます。

重要文化財 十一面観音菩薩立像 鎌倉時代・13世紀 奈良・長谷寺蔵

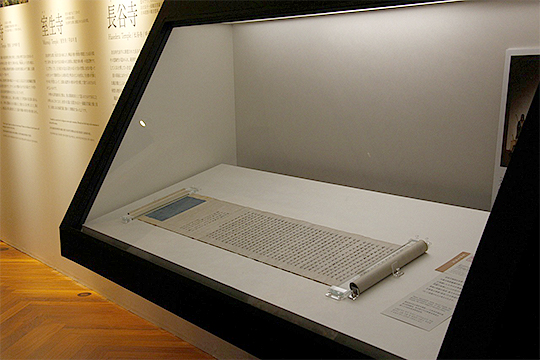

安倍文殊院の文殊菩薩像像内納入品 仏頂尊勝陀羅尼・文殊真言等(もんじゅぼさつぞうぞうないのうにゅうひん ぶっちょうそんしょうだらに・もんじゅしんごんとう)です。

快慶作文殊菩薩像の像内から発見された経巻です。

国宝 文殊菩薩像像内納入品 仏頂尊勝陀羅尼・文殊真言等 鎌倉時代・承久2年(1220)奈良・安倍文殊院蔵

展示風景の写真を載せていないのはぜひ皆様の目でじっくり見ていただきたいからです。

ぜひ会場に足をお運びいただきお楽しみください。

本企画は総合文化展料金で見ることができるとてもお得な展覧会です。

7月9日より特別展「三国志」も開幕します。

もちろんそのチケットでもご覧いただけます。

どの作品が心に残るでしょうか。

心を動かす1点に巡り合えますように。

また、11室入口左には特設ショップが出ています。

図録や様々な商品が出ていますのでぜひお立ち寄りください。

*会場内は撮影不可です。

| 特別企画「奈良大和四寺のみほとけ」 本館 11室 2019年6月18日(火)~ 2019年9月23日(月) |

|

カテゴリ:特別企画

| 記事URL |

posted by 江原 香(広報室) at 2019年06月21日 (金)