1089ブログ

特別展「キトラ古墳壁画」が4月22日(火)に開幕。

初日から約3600人ものお客様にご来場いただくという大盛況ぶりです。

極彩色壁画を持つ古墳として有名なキトラ古墳は、

7世紀末~8世紀初めに築造されたと考えられています。

今を遡ること実に1300年以上!!!

本展覧会は、そんな昔に描かれた壁画の実物をご覧いただける、大変貴重な機会です。

さらに、キトラ古墳壁画が所在地の明日香村の外で公開されるのは、今回が初めて。

ますます見逃せません。

では、キトラ古墳の壁画には何が描かれているのでしょう?

石室内には、天文図や獣頭人身の十二支が描かれていますが、

やはり注目は「四神」。

四神とは、東西南北を守る青龍(東)、白虎(西)、朱雀(南)、玄武(北)の霊獣です。

本展覧会では、四神のうち青龍を除く3点の壁画をご覧いただけます。

もちろん複製ではなく実物です!

キトラ古墳壁画:「四神」より左から玄武・白虎・朱雀

(写真:奈良文化財研究所)

一般公開の前日に行われた報道内覧会の様子。「四神」の展示が大人気でした

展示室内の演出にもぜひご注目ください。

作品をより一層お楽しみいただけます

壁画をご覧になる前に、どんな色なのか、どんな造形なのか、

ぜひ想像をふくらませてご来館ください。

そして頭で思い描いた「四神」と実際の壁画とを、ぜひ比べてみてください。

恐らくは、皆様の想像を超えた壁画をご覧いただくことになるのではないでしょうか。

今後、当ブログでは特別展「キトラ古墳壁画」の見どころを紹介していく予定です。

どうぞお楽しみに!

※混雑状況は特別展 キトラ古墳壁画公式Twitter @kitora2014 にてご確認いただけます。

カテゴリ:news、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2014年04月23日 (水)

平成26年に国から新たに国宝、重要文化財として指定を受けることになった美術工芸品はじめ有形文化財が、

特集「平成26年 新指定 国宝・重要文化財」(2014年4月22日(火)~5月11日(日) 本館8室・11室)

で展示されます。

国宝 土偶 長野県中ッ原遺跡出土

縄文時代後期・前2000年~前1000年 長野・尖石縄文考古館蔵

今回は、“仮面の女神”で知られる長野県茅野市・尖石縄文考古館の土偶が国宝の指定を受けることになりました。

また、絵画7件、彫刻10件、工芸品6件、書跡・典籍7件、古文書5件、考古資料9件、歴史資料6件の計50件が重要文化財の指定を受けることになりました。

特集では、これら全51件を展示します(写真パネルの4件を含む)。

※絵画、工芸品、書跡・典籍、古文書、考古資料、歴史資料は本館8室で、彫刻は11室で展示します。

詳しくは、展示作品リストをご覧ください。

今年はどこの何が指定を受けることになったのだろう?

そんなふうに楽しみにしている方もいるのではないでしょうか。

少しですが、この場で紹介したいと思います。

(左)重要文化財 紙本墨画淡彩寒山拾得図(部分) 狩野山雪筆 江戸時代・17世紀 京都・真正極楽寺蔵

(中)重要文化財 木造徳川家康坐像(部分) 江戸時代・17世紀 京都・知恩院蔵

(右)重要文化財 蒔絵調度類(香箱) 熊本・本妙寺蔵

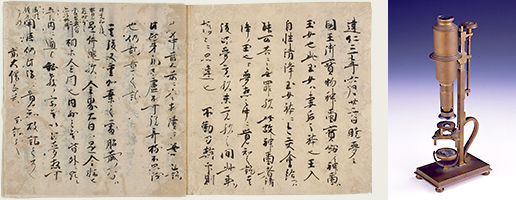

(左)重要文化財 慈鎮和尚夢想記 鎌倉時代・13世紀 東京・東京大学蔵

(右)重要文化財 武雄鍋島家洋学関係資料 江戸~明治時代・18~19世紀 佐賀・武雄市図書館・歴史資料館蔵

後世に伝えるべき国民の財産として、新たに指定を受けることになったこれらの文化財を間近でご鑑賞いただき、日本に伝わる美術、日本に伝わる文化をご堪能ください。

| 記事URL |

posted by 宇野裕喜(広報室) at 2014年04月20日 (日)

本館17室は「保存と修復」をテーマに、トーハクの「臨床保存活動」をご紹介しております。

今回のリニューアルでどのように生まれ変わったのでしょうか。

17室は平成19年(2007)1月2日にオープンしました。平成館と本館の16室や18室を結ぶ導線に位置し、「通り道」のイメージが強く、「道に迷ったから偶然にちょこっと寄ってみた」というお客様も多いのではないでしょうか。読んで理解するパネルを6枚展示しておりましたが、文字数の多い内容がちょっと寄ってみたお客様にとって少し重い内容だったかもしれません。

そこで、今回、以下の目標を掲げました。

─ 文字はできるだけ少なく!

─ 保存の中でも重要な「予防」が主役となるような展示

─ 10分滞在されるお客様でも「保存と修理」の概要がご理解可能

─ より深く興味を持たれたお客様にも楽しい展示

以上の目標を達成するため、以下のとおり仕様を詰めていきました。

─ 「ちょこっと寄り道」されたお客様の一息スペースの雰囲気作り

─ スクリーンで動画などの画像を投影し、10分で活動概要を紹介

─ 保存を「予防」「診断」「修理」に分けて、それぞれの活動を紹介

本館16室からの導線

平成館からの導線

さて、最終的には、中央部にドドーンと160インチのスクリーン、そして両脇に「予防」や「修理」のためのグッズを展示いたしました。

向かって右側は「予防」です。環境を整えて、文化財の劣化を少しでも遅らせ、大きな手術(修理)をせずに保存するという、保存の要と言ってよい、もっとも私たちが重視している活動です。ここでは普段お客様の目に触れない収蔵庫の中の収蔵棚を小型化した模型を設置しました。模型と言っても実際の収蔵庫で使える本格的な棚です。文化財を安定した環境におくための器具や地震大国日本ならではの工夫がちりばめられています。さらに実際に収蔵庫で使用する保存箱もご覧いただけます。

向かって左側は「修理」です。これまで展示替によって、年1回、平均2か月しかご覧になれなかった修理材料や道具を年間通じてご覧いただけるようになりました。数多い文化財の分野から、人気の高い5分野を選んで、日本が世界に誇る修理材料や道具を常設展示いたしました。是非、興味を持たれた分野の道具からご覧ください。また、旧展示から引き継いだ小さいモニターでは、刀剣研磨、掛幅の修理、輸送梱包のスライドショーを引き続きご覧いただけます。

スクリーン側からみた「修理」

「診断」は、中央のスクリーンにてその活動をご紹介しております。東京国立博物館の保存修復課は設置されて今年で13年目になります。これまで「環境保存室」「保存修復室」の二つの部屋で活動して参りましたが、この4月より「調査分析室」が新たに加わりました。スクリーンでは、どのような調査をするとどのようなことがわかるのか、ダイジェストでご紹介しております。将来的には、今年度導入のCTスキャナーを用いた分析など、最新の技術を使った情報を発信できればと思います。スクリーンの映像に添えたテロップは、文字を極力少なくしているため、若干説明が不足している部分もあろうかと思います。ご質問がありましたら、どしどしお寄せください!

東洋館展示室での「予防」動画撮影ロケ

最後になりましたが、臨床保存活動をご理解いただき、それを支える寄付をくださった皆様の顕彰板が、17室入って右の収蔵棚の上に設置されています。これまで展示できなかった名品が寄付金によって修理され、お客様にお楽しみいただくことが可能となっています。皆様のあたたかいご支援、心から感謝申し上げます。

17室には椅子をご用意してございます。本館と平成館の導線で一休み感覚で是非、お立ち寄りください!

| 記事URL |

posted by 土屋裕子(保存修復室長) at 2014年04月18日 (金)

4月15日(火)にリニューアルオープンする本館展示室より、15室、16室、18室の新しい展示ケースをひとあし早くご紹介いたします。

新しい展示ケースは近年改修した本館12室や東洋館のデザインを踏襲したものです。

各分野の担当研究員と検討を重ね、展示室との調和を考慮しつつ、それぞれの展示作品にふさわしい展示ケースの実現をめざしました。

展示ケースに共通する特徴はつぎの4点です。

1. 従来の展示ケースと比べ金属フレーム部分の少ないガラスの強度で全体を支える構造

2. 展示ケース内は高い気密性能をもち温湿度の変化が少ない、安定した空気環境

3. 透過性の高い低反射合わせガラスを採用し映り込みを軽減

4. 色の再現性が高いLED照明を展示ケース内に採用

それでは新しくなった展示ケースの画像をまじえてご紹介します。

「古写真」の細かな部分まで見せます!

従来古写真は覗いて鑑賞する展示でしたが、一つ一つ額縁に収め本館2階10室の浮世絵展示のような展示方法を採用しました。

ガラスと額縁との距離は6cm程ですので、写真の細部まで鑑賞できます。

本館15室「歴史の記録」古写真用の展示ケース(左、中)と検討模型写真(右)

作品が展示ケースに入れられていないかのように見える!?

18室の中央にある工芸用展示ケースはケース内の展示台にテーブルタイプを採用しました。高透過低反射ガラスの展示ケースは作品の存在感を高めながら展示室をよく見通せます。

作品に見入ってしまうとガラスの存在を忘れ、作品だけが際立って見えてくることでしょう。ご自身の鼻やおでこをぶつけないようにお気をつけください。

本館18室「近代の美術」工芸の展示ケース(左)と検討模型写真(右)

本館16室「アイヌと琉球」展示室(左)と検討模型写真(右)

つなぎ目の少ない大型ケース!

テーブルタイプの展示ケースは、従来は数台を連結して大きい作品に対応していましたが、今回は1台で9.5mや7.5mの長さのもの、テーブルのように大きく両側から見ることができるタイプのものを作りました。

展示ケースの連結部分が目立たないことで絵巻や大きな地図などの作品が従来よりも大きく広げられ、見やすくなります。

本館18室「近代の美術」大型展示ケース(左、中)とと検討模型写真(右)

今回の展示室改修は展示ケースのほかに解説・グラフィック、照明、17室「保存と修理」や19室「みどりのライオン-体験コーナー」も新しくなりました。ぜひこちらもご覧ください。

新しくなった展示ケースと、本館、東洋館、法隆寺宝物館、平成館の様々な展示室・展示ケースで作品の見え方の違いを見比べてみるのも面白いかもしれません。

展示ケース設計・監理:東京国立博物館

展示ケース製作:コクヨファニチャー株式会社

| 記事URL |

posted by 矢野賀一(デザイン室主任研究員) at 2014年04月11日 (金)

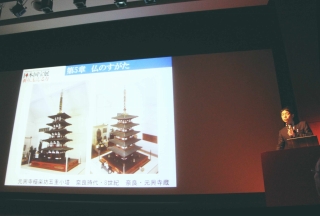

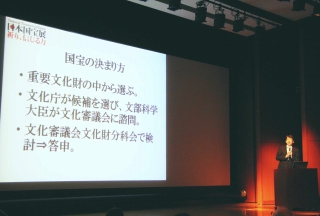

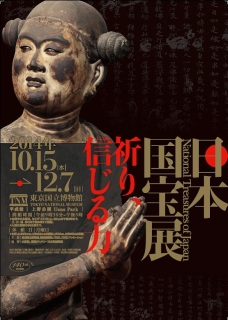

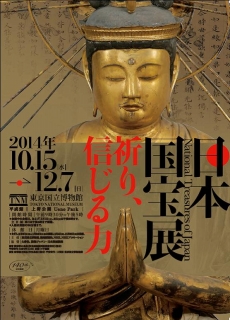

トーハクでは「日本国宝展」(10月15日(水)~12月7日(日)平成館)を開催します。

4月4日(金)に報道発表会を行いました。

本展覧会担当研究員(そして広報室長!)・伊藤信二より、展覧会の見どころと各章の解説を、

調査研究課長・田良島哲より「国宝指定制度」についての解説をいたしました。

(左)伊藤研究員、(右)田良島研究員(小さくてすみません。)

おっ!ひさしぶりの「日本国宝展」かあ!と思われた方。

長年にわたりトーハクを愛してくださって有難うございます。

実は当館では、1990年と2000年にも「日本国宝展」が開催され、合計で約120万人の方々にご来場いただきました。

14年ぶりに開催がかない、研究員も力が入っています。

もちろん、展示作品はすべて国宝!テンション上がりますね!

「日本国宝展」チラシ。デザインは2パターン。4月下旬より配布開始。

展覧会のテーマは「祈り」。

チラシ(右)の国宝 勢至菩薩坐像(せいしぼさつざぞう)(平安時代・久安4年(1148) 京都・三千院蔵)も、

チラシ(左)の国宝 善財童子立像(ぜんざいどうじりゅうぞう)(鎌倉時代・建仁3年(1203) 奈良・安倍文殊院蔵)も、

合掌してお祈りしています。

このポスターを見るとなんだか癒される、と某広報室員が申しております。

人々の祈り、信じる力が、正しき、善き、美しき「かたち」を造り出しました。

その「かたち」が、長い間大切に継承され、現代になって「国のたから」としての価値を与えられました。

これらの作品から、私たちは何を感じ、何を学ぶのでしょうか。

気になる出品作品の一部をご紹介します。

国宝 合掌土偶(がっしょうどぐう)

縄文時代(後期)・前2000年~前1000年 青森県八戸市風張1遺跡出土 八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館蔵

祈りの姿そのものとも言えるこの造形から「合掌土偶」と名付けられました。

膝の上でしっかりと手を合わせて、見上げるつぶらな目。キュンときます。

腕や足には補修されたような痕が残っています。人々がこの土偶を大切にしていたという証なのだそう。

現在、国宝の土偶は5件ありますが、そのうちの4件が出品予定!

4件が同時に見られるのは11月21日(金)~12月7日(日)です。メモメモ。

国宝 普賢菩薩像(ふげんぼさつぞう)(部分)

平安時代・12世紀 東京国立博物館蔵

(展示期間:10月15日(水)~11月9日(日))

虚空から花が舞い降る空間に、美しい普賢菩薩が現れる。その瞬間が描かれています。

優美な作品が多い「普賢菩薩像」のなかでも屈指の名品。きっと、時を忘れて見とれてしまうことでしょう。

透き通るような白いきれいな肌にもご注目ください。羨ましいわ…

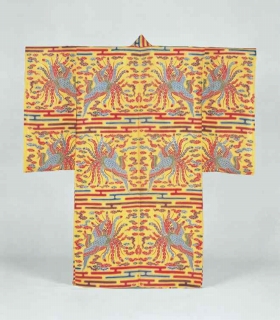

国宝 黄色地鳳凰瑞雲霞文様紅型紋紗衣装(きいろじほうおうずいうんかすみもんようびんがたもんしゃいしょう)

(琉球国王尚家関係資料のうち)

第二尚氏時代・18~19世紀 那覇市歴史博物館蔵

(展示期間:11月11日(火)~12月7日(日))

黄色地に、鳳凰、霞、瑞雲などが、紅型特有のあざやかな色彩で染め表されています。

制作には王府の絵師が携わっていて、熟練のわざが光っています。

絵柄の筆致や、染めの技法など、紅型のなかでも名高い衣装です。

黄色は琉球国尚王家のロイヤルカラーとされています。

そして!テンションMAX必須のこの作品が出品決定!

国宝 金印(きんいん)

弥生時代・1世紀 福岡市東区志賀島出土 福岡市博物館蔵

(展示期間:11月18日(火)~11月30日(日))

かの有名な「漢委奴国王(かんのわのなのこくおう)」が印面に刻まれています。

日本史の授業で必ずやりましたよね!テストに出ましたよね!

「金印なら福岡市博物館に行けば見られるじゃないの。」

ああ!それを言っちゃいけません!

日本の国宝のうち、約8分の1が一度に見られるというのですから!わくわくしませんか?

きっと皆様が出会ったことのない国宝にも会えるはず。楽しみにしていてくださいね。

古くは縄文時代から江戸時代の作品まで、日本全国から国宝が集まります。

このほかにも、たくさんのトピックがあるので、今後も1089ブログでご紹介してまいります。

この展覧会を見ずして「日本」は語れません!「日本国宝展」、どうぞお楽しみに!

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2014年04月10日 (木)