1089ブログ

【はじめに】

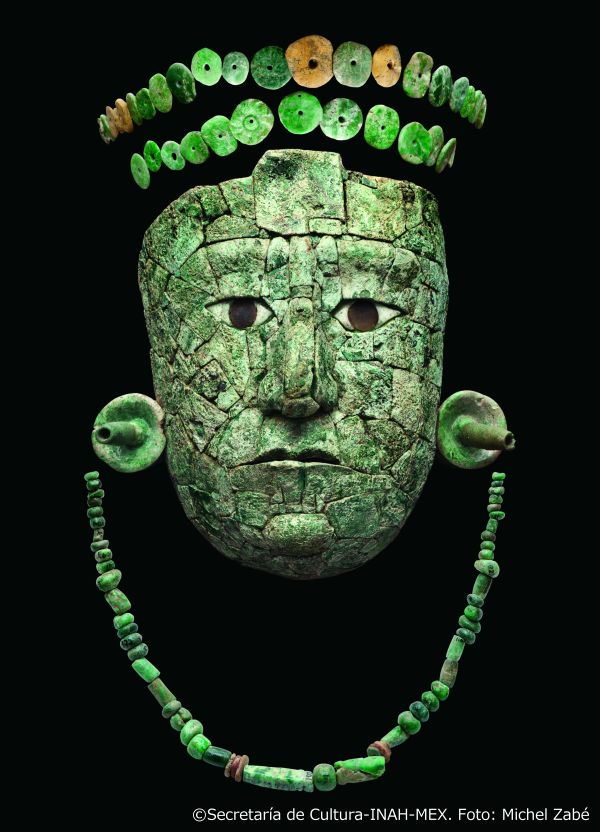

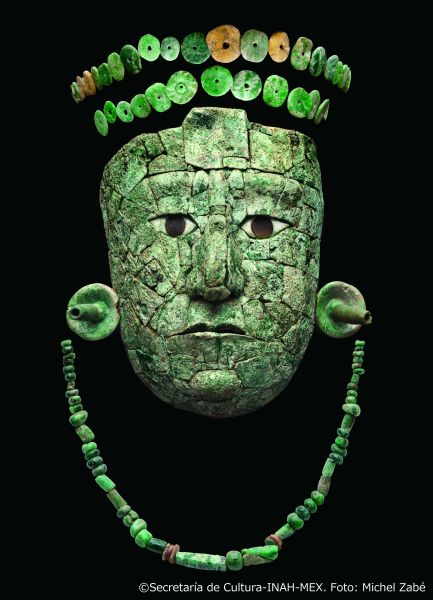

マスク

テオティワカン文明 150年~250年

テオティワカン、太陽のピラミッド出土

テオティワカン考古学ゾーン蔵

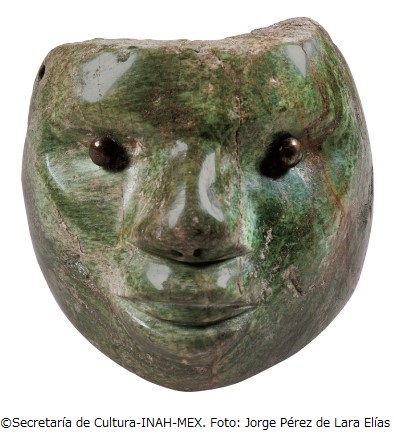

マスク

テオティワカン文明 350年~550年

テオティワカン、ラ・ベンティージャ出土

テオティワカン考古学ゾーン蔵

カテゴリ:「古代メキシコ」

| 記事URL |

posted by 井出 浩正(考古室長) at 2023年08月03日 (木)

特別展「古代メキシコ ―マヤ、アステカ、テオティワカン」に行ってきたほ!

ほほーい!ぼく、トーハクくん。特別展「古代メキシコ ―マヤ、アステカ、テオティワカン」にやってきたほ。

ほほーい!ぼく、トーハクくん。特別展「古代メキシコ ―マヤ、アステカ、テオティワカン」にやってきたほ。 この展覧会は日時指定不要。だけど正門チケット売場は混雑することがあるから、事前にオンラインで当日券を買っておいたわ。

この展覧会は日時指定不要。だけど正門チケット売場は混雑することがあるから、事前にオンラインで当日券を買っておいたわ。 さすが準備がいいほ。スムーズに入館だほ。

さすが準備がいいほ。スムーズに入館だほ。

第一章「古代メキシコへのいざない」では、序章として3文明に通じる「多様な自然環境」「トウモロコシ」「天体と暦」「球技」「人身供犠」というキーワードをもとに、各文明の作品を紹介しているよ。

第一章「古代メキシコへのいざない」では、序章として3文明に通じる「多様な自然環境」「トウモロコシ」「天体と暦」「球技」「人身供犠」というキーワードをもとに、各文明の作品を紹介しているよ。 これはなんだほ。

これはなんだほ。

メソアメリカ最古の文明と言われるオルメカ文明の作品よ。ヒスイでできた幼児の像は、人とジャガー両方の特徴を持つとされるわ。

メソアメリカ最古の文明と言われるオルメカ文明の作品よ。ヒスイでできた幼児の像は、人とジャガー両方の特徴を持つとされるわ。 ジャガー!わかるようなわからないような…。この恰幅のよい土偶はなんだほ。腰に何か巻いているほ。

ジャガー!わかるようなわからないような…。この恰幅のよい土偶はなんだほ。腰に何か巻いているほ。

腰に厚い防具を着けて、大きく重たいゴムのボールを打つ球技がメソアメリカ各地で行われていたのよ。特にマヤの王侯貴族にとって、球技は戦争や、人間を神への生贄とする人身供犠とも深くつながる重要なものだったみたいよ。

腰に厚い防具を着けて、大きく重たいゴムのボールを打つ球技がメソアメリカ各地で行われていたのよ。特にマヤの王侯貴族にとって、球技は戦争や、人間を神への生贄とする人身供犠とも深くつながる重要なものだったみたいよ。 戦争や自分の命運をわける球技…想像を絶する世界だほ。

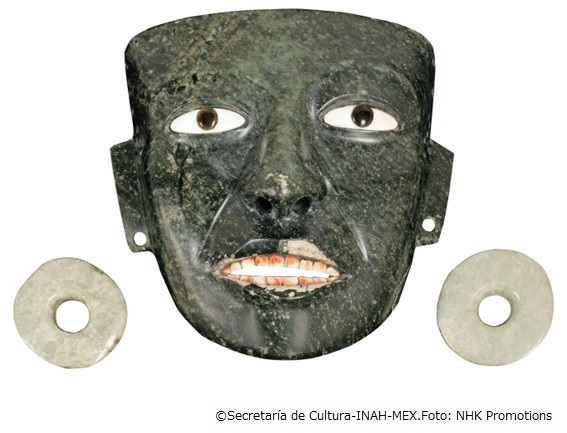

戦争や自分の命運をわける球技…想像を絶する世界だほ。 続いて第二章「テオティワカン 神々の都」。テオティワカンは海抜2300メートルのメキシコ中央高原にある都市遺跡で、死者の大通りと呼ばれる巨大空間を中心に、ピラミッドや儀礼の場、官僚の施設、居住域などが整然と立ち並んでいたの。

続いて第二章「テオティワカン 神々の都」。テオティワカンは海抜2300メートルのメキシコ中央高原にある都市遺跡で、死者の大通りと呼ばれる巨大空間を中心に、ピラミッドや儀礼の場、官僚の施設、居住域などが整然と立ち並んでいたの。

ピラミッドの写真が迫力あって、世界遺産に囲まれているみたいだほ。この作品はなんだほ。光を放っているようにも見えるほ。

ピラミッドの写真が迫力あって、世界遺産に囲まれているみたいだほ。この作品はなんだほ。光を放っているようにも見えるほ。

この作品は地平線に沈んだ夜の太陽を表すと考えられているの。メキシコ先住民の世界観では、太陽は沈んだ(死んだ)のち、夜明けとともに東から再生すると信じられていたのよ。

この作品は地平線に沈んだ夜の太陽を表すと考えられているの。メキシコ先住民の世界観では、太陽は沈んだ(死んだ)のち、夜明けとともに東から再生すると信じられていたのよ。 こっちはなんだほ。

こっちはなんだほ。

背景の写真は「羽毛の蛇ピラミッド」。羽毛の蛇神とシパクトリ神の頭飾りは、ともに王権の象徴とされているのよ。

背景の写真は「羽毛の蛇ピラミッド」。羽毛の蛇神とシパクトリ神の頭飾りは、ともに王権の象徴とされているのよ。 背景があるから、現地の様子が分かりやすくて、展示室を歩いていて楽しいほ。旅行気分だほ。

背景があるから、現地の様子が分かりやすくて、展示室を歩いていて楽しいほ。旅行気分だほ。 私もトーハクくんと旅行できて楽しいわ。次は、第三章「マヤ 都市国家の興亡」にいってみましょう。

私もトーハクくんと旅行できて楽しいわ。次は、第三章「マヤ 都市国家の興亡」にいってみましょう。

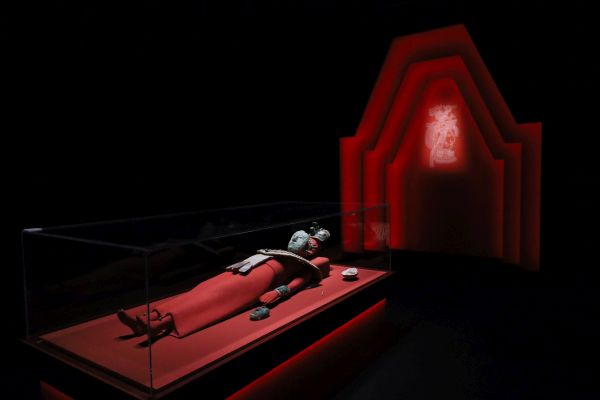

まっかっかだほ!

まっかっかだほ! マヤ地域に碑文や王墓を伴う王朝が明確に成立したのは1世紀頃。この頃、ピラミッドなどの公共建築や集団祭祀、精緻な暦をはじめ、力強い世界観を持つ王朝文化が発展したの。なんと当時のマヤの都市の神殿は真っ赤に塗られていたみたいよ。

マヤ地域に碑文や王墓を伴う王朝が明確に成立したのは1世紀頃。この頃、ピラミッドなどの公共建築や集団祭祀、精緻な暦をはじめ、力強い世界観を持つ王朝文化が発展したの。なんと当時のマヤの都市の神殿は真っ赤に塗られていたみたいよ。 厳かな雰囲気の部屋にやってきたほ。

厳かな雰囲気の部屋にやってきたほ。

この展覧会一番の注目作品である「赤の女王」の展示空間よ。赤の女王は都市国家パレンケの黄金時代を築いたパカル王の妃と言われているわ。

この展覧会一番の注目作品である「赤の女王」の展示空間よ。赤の女王は都市国家パレンケの黄金時代を築いたパカル王の妃と言われているわ。

表情がやわらかい感じがするほ。

表情がやわらかい感じがするほ。 「赤の女王のマスク」をはじめ、王妃の墓の出土品は王朝美術の傑作ともいわれているのよ。女王の人柄がなんとなく伝わるような作品ね。

「赤の女王のマスク」をはじめ、王妃の墓の出土品は王朝美術の傑作ともいわれているのよ。女王の人柄がなんとなく伝わるような作品ね。

最後は第四章「アステカ テノチティトランの大神殿」だほ。

最後は第四章「アステカ テノチティトランの大神殿」だほ。 アステカは14世紀から16世紀にメキシコ中央部に築かれた文明よ。首都テノチティトラン(現メキシコシティ)は湖上の都市で、中央に建てられたテンプロ・マヨールと呼ばれる大神殿にウィツィロポチトリ神とトラロク神が祀られていたの。アステカも、他の文明の伝統を継承して、王や貴族を中心とする支配者層によって他の地域との儀礼や交易、戦争が行われていたのよ。

アステカは14世紀から16世紀にメキシコ中央部に築かれた文明よ。首都テノチティトラン(現メキシコシティ)は湖上の都市で、中央に建てられたテンプロ・マヨールと呼ばれる大神殿にウィツィロポチトリ神とトラロク神が祀られていたの。アステカも、他の文明の伝統を継承して、王や貴族を中心とする支配者層によって他の地域との儀礼や交易、戦争が行われていたのよ。

巨大な彫刻があるほ。鳥の口の中に人の顔が見えるほ。

巨大な彫刻があるほ。鳥の口の中に人の顔が見えるほ。 テンプロ・マヨールの北側、鷲の家で見つかった像で、戦闘だけでなく宗教においても重要な役割を担ったアステカの勇敢な軍人とされているのよ。

テンプロ・マヨールの北側、鷲の家で見つかった像で、戦闘だけでなく宗教においても重要な役割を担ったアステカの勇敢な軍人とされているのよ。

こっちの青い壺は…2本の鋭い牙がついてるほ。これに噛まれたら痛そうだほ。

こっちの青い壺は…2本の鋭い牙がついてるほ。これに噛まれたら痛そうだほ。 雨の神であるトラロクはメソアメリカでもっとも重要視され、多くの祈りや供え物、生贄が捧げられたの。水を貯えるために壺にトラロク神の装飾を施すことで、雨と豊穣を祈願したの。展示はここまでね。

雨の神であるトラロクはメソアメリカでもっとも重要視され、多くの祈りや供え物、生贄が捧げられたの。水を貯えるために壺にトラロク神の装飾を施すことで、雨と豊穣を祈願したの。展示はここまでね。 ばっちり記念写真を撮っていくほ。

ばっちり記念写真を撮っていくほ。

トゥーラのアトランティスさんじゃない!ツーショットうらやましいわ!

トゥーラのアトランティスさんじゃない!ツーショットうらやましいわ! オリジナルグッズも盛りだくさんだほ。

オリジナルグッズも盛りだくさんだほ。 会期は9月3日(日)までよ。お見逃しなく!

会期は9月3日(日)までよ。お見逃しなく!カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん、「古代メキシコ」

| 記事URL |

posted by トーハクくん&ユリノキちゃん at 2023年07月31日 (月)

踊る埴輪&見返り美人 修理プロジェクト 「埴輪 踊る人々」修理報告 2

当館を代表する名品「埴輪 踊る人々」と「見返り美人図」を、皆様からの寄附で未来につなぐ「踊る埴輪&見返り美人 修理プロジェクト」。

いただいたご寄附で修理が進む様子をシリーズでお知らせして参ります。

第2回目の今回は修理が進む埴輪 踊る人々について、修理に伴う解体作業の様子をご紹介します。

あれ? 修理するはずなのに解体しちゃうの?

と思われる方もいらっしゃいますでしょうか?

前回のブログ「踊る埴輪&見返り美人 修理プロジェクト 『埴輪 踊る人々』修理報告 1」でもご紹介しましたが、今回の修理では「昭和初期の修理時に施された石膏(せっこう)等の経年劣化」に対応することが目的の一つになっています。

古墳に並べられていた埴輪が、元の形で出土することはまれ。破片となっているものをつなぎ合わせたり、欠損している部分を補うために、石膏や他の接合材料が使われるのですが、使われた材料が劣化したり、剥離してくると作品を安全に取り扱うことが難しくなります。

埴輪 踊る人々の2体についても、各部の接合や腕や頸(くび)、円筒部分の復元に石膏等が使われており、今回の修理は解体を行って古くなった石膏等を除去するところから始まるというわけです。

今回拝見したのは、埴輪のオリジナル部分と石膏による復元部分を切り離したり、石膏を削ったりする作業。

作業前の埴輪を見せていただくと、石膏の劣化状況を調査するために、2体のうち1体の埴輪の腕は既に取り外された状態となっていました。

上の画像の中で腕の部分に見えている白い部分は、昭和初期の修理で使われた石膏です。オリジナル部分と色を合わせるために施されていた補彩も取り除かれ、肩から胴体にかけての旧修理による接合部分も露出しています。

胴体部分などで色が少し濃くなっている理由は、ひびが入っている場所を固定・強化するために今回の作業の前段階でアクリル樹脂が入れられているため。安全に作業を進めるために施されているものですが、修理の進行に合わせて除去されるそうです。

この胴体部分のひびの大きさは、館内の調査でも把握されていたところですが、修理技術者の方から見ても「この状態でよく今までもっていたな…」という印象を受けた、とのこと。

愛らしい顔と姿の裏に、そんな大きな傷を抱えていたなんて…。

今回の修理にご支援をいただいた皆様にあらためて御礼を申し上げます。

さて、関係者でここまでの作業状況や作品の状態を共有し、いよいよ本日の作業開始です。

ここは、百聞は一見に如かず、ということで、実際の解体作業の様子を動画でご覧いただきましょう。

円筒部分の石膏の切除作業(動画)

リューターと呼ばれる小型のドリルのような電動工具によって大胆に進んでいく作業に圧倒されますが、ご安心ください。動画の中で切除されている部分は石膏による復元部分。オリジナルと接合する箇所については後程丁寧に削られていくそうです。

とはいえ、考古担当の研究員でもなかなか見たことのない貴重な作業の様子。私は「なにひとつ邪魔してはならない」と、部屋の隅でそれこそ埴輪のように固まっておりました。

切除作業はまず顔のある前面から。鼻などの表現のある顔を下に向けることはできるだけ避け、はじめに円筒部分の前面を切り離し、その後に内側から後ろ側を切り離すといった手順で進みます。

後ろ側の切除の際には、上の画像のようにクッションと埴輪の間に布を巻いたものが挟み込まれました。これはリューターが埴輪の下に敷かれているクッションを巻き込むことがないようにするための工夫。

かけがえのない文化財を修理する技術者の方が、いかに作品の安全に配慮して作業をされているかが垣間見えます。

切り離された円筒部分がこちら。今回の修理では、石膏ではなくエポキシ樹脂で新たに復元される予定となっています。

今回はもう一つ、先ほど冒頭でご覧いただいた腕部分の石膏を少しずつ削っていく作業も見せていただきました。

腕部分の石膏のはつり作業(動画)

過去の修理によっては、石膏のなかに埴輪の破片が紛れていることもあり、慎重に少しずつ古い石膏を削りながら、オリジナル部分へとにじり寄るように進んでいきます。

X線CT撮影した画像があるなど、事前の情報はあったとしても、もし削りすぎてしまえばやり直しがきかない作業。

石膏を削っていくのは非常に繊細な作業だと、修理技術者もおっしゃられていました。

修理序盤にして、最大の山場ともいえる解体作業。この解体が終わると、クリーニング→破断面などの強化接合へと作業は進み、調査や修理の中で得られた最新の知見を活かしながら復元が行われることになります。

来年春の完了まで、修理作業はまだまだ前半。今後も皆様と一緒に進捗を見守って参りたいと思います。どうぞお楽しみに。

カテゴリ:保存と修理

| 記事URL |

posted by 田村淳朗(総務部) at 2023年06月29日 (木)

特集「親と子のギャラリー 尾・しっぽ」みどころ(2) 担当室員が選ぶおすすめ作品

現在開催中の特集「親と子のギャラリー 尾・しっぽ」(平成館企画展室にて2023年6月4日まで)について、前回のブログ「特集『親と子のギャラリー 尾・しっぽ』みどころ(1) 三館園のコラボ展示! 裏側ストーリー」では、恩賜上野動物園(動物園)と国立科学博物館(科博)との連携企画のことや、そこから特別出品に至るまでの裏側ヒストリー、展示中の標本の注目ポイントについてお伝えしました。

今回は、この展示を担当する教育講座室の室員から、それぞれが選ぶおすすめ(推し)東博作品をご紹介します。

展示構成を考えるときも、室員のアイディアを出し合って作品選定にあたりました。

さて、どんな推し作品、鑑賞ポイントが飛び出すでしょうか…。

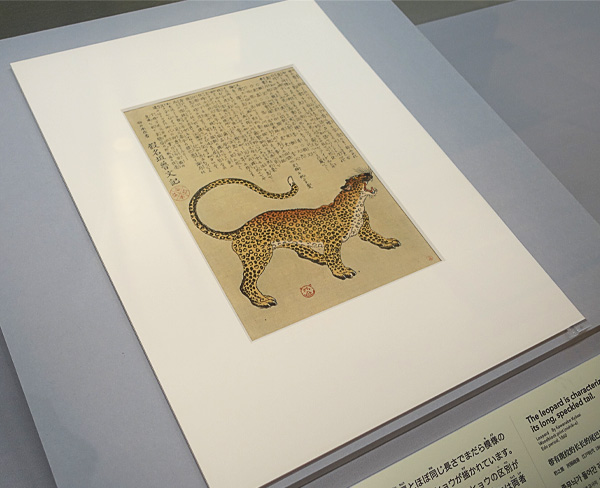

推し作品 その1:「豹の図」

うねうねとした、動きをなぞりたくなるしっぽに目が釘付けです。

この絵をみていると、豹のしっぽはこんなふうに曲がるの? 生きた豹をみて描いた? それとも毛皮や標本を参考にした? なかの骨の形が知りたい!

などと興味が尽きません。連携企画を経て、描かれたしっぽの動きや内部にまで想像が及び何度でもみてしまいます。(教育講座室事務補佐員・三野有香子)

豹の図 河鍋暁斎筆 江戸時代・万延元年(1860)

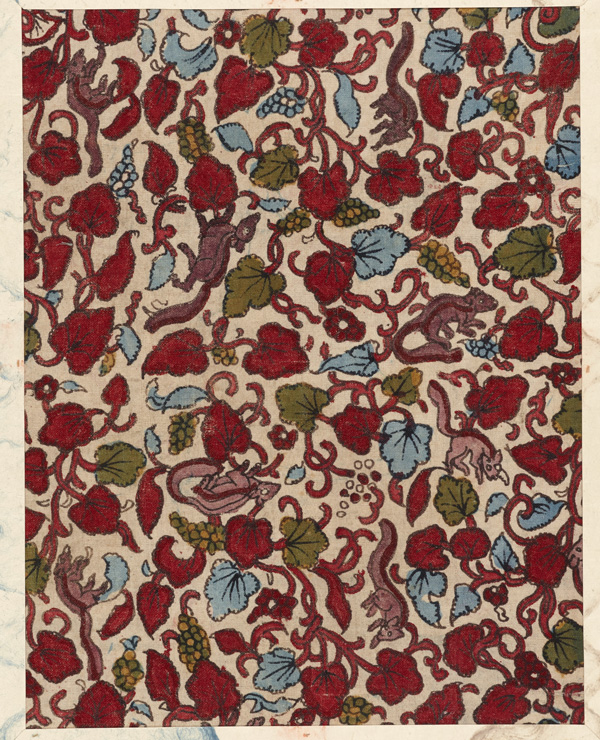

推し作品 その2:「彦根更紗 白地栗鼠葡萄文様更紗」

インドの染物「更紗」にはたくさんの動物が登場しますが、この作品にはブドウとリスが、多産を示すおめでたいテーマとして組み合わされています。先日の動物園の解説員小泉さんのお話で初めて知ったこと、それは…リスのしっぽはクルンと丸まったかわいい印象がありますが、それは止まっているときだけで、走るときは必ずピン! と伸ばしているのだそうです。実際に作品をよくみると…本当にそうなっていますね!(教育講座室長・金井裕子)

彦根更紗 白地栗鼠葡萄文様更紗 インド 井伊家伝来 江戸時代・19世紀

推し作品 その3:「蓑亀水滴」

科博の研究員川田さんのお話によると「水を泳ぐと尾が長くなる」傾向にあるらしいのですが、この「蓑」は藻や苔なので身体の一部ではありません。この蓑を被ることで、果たして亀は泳ぎやすくなるのか…ぜひ本人(亀)に聞いてみたいところです。牛のような耳も相まって、どこか浮世離れした体躯が個人的にツボです。(教育講座室アソシエイトフェロー・山本桃子)

蓑亀水滴 江戸時代・18〜19世紀 渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈

推し作品 その4:「青花魚跳龍門香炉」

鯉が、龍門と呼ばれる激流を上って龍になろうとしている一場面をあらわしたやきものです。この鯉は、すでに顔が龍になりかかっていて、ぐっと曲げて力のこもった尾からは「あと一息」の緊張感がみなぎり、見えない激しい川の流れも感じられるようです。ちょっと寸胴の体はどこかコミカルでもあり、観ると思わず笑みがこぼれ、応援したくなります。(教育講座室研究員・横山梓)

青花魚跳龍門香炉 中国・景徳鎮窯 明時代・17世紀 横河民輔氏寄贈(展示の様子)

…いかがだったでしょうか? どれか気になる一作はありましたか。

去る5月14日に、合同企画のメインイベントである「上野の山で動物めぐり 尾・しっぽ」を開催しました(注)。

室員のコメントにも出てきますが、動物園や科博の方のお話しも踏まえて、あらためて東博の展示品を観てみると、いままでとちょっと違った視点で気がつくことも多くありました。

(注)このイベントの様子は、都立動物園公式ホームページZooネットの記事、またYouTubeのオンライン配信でどなたでもご覧いただけます)

都立動物園公式ホームページZooネットへ移動する

YouTube 都立公園開園150周年記念企画 国際博物館の日記念「上野の山で動物めぐり──動物の『尾・しっぽ』」へ移動する

今回はとくに、尾(しっぽ)という、動物の後ろ側から注目するという、いつもとは逆方向からの作品へのアプローチになるところがポイントなのではないかなと思います。

展示室で、「いままで意識していなかった」「そうか、こんな見方があったんだ!」というような、新たな発見や気づきがあれば、企画冥利に尽きる限りです。

ぜひお楽しみください。

| 記事URL |

posted by 横山梓(教育講座室) at 2023年05月30日 (火)

特集「親と子のギャラリー 尾・しっぽ」みどころ(1) 三館園のコラボ展示! 裏側ストーリー

こんにちは。教育講座室の横山です。

現在、平成館企画展示室では特集展示「親と子のギャラリー 尾・しっぽ」を開催中です(2023年6月4日まで)。

平成館企画展示室入口の様子

なかを覗くと、東博の作品と一緒に、ちょっと珍しい展示品が…

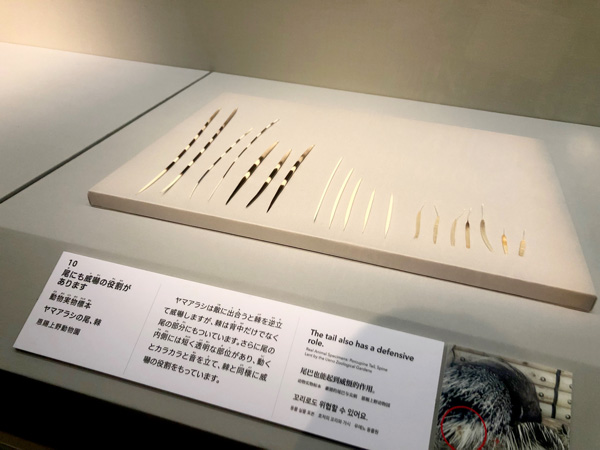

え? これは何?

動物実物標本(ヤマアラシの尾、棘) 恩賜上野動物園蔵

動物実物標本(キリンの尾、キツネの尾、ヤマアラシの尾)」 恩賜上野動物園蔵

きゃ! これは誰?

骨格標本(クモザル) 国立科学博物館蔵

これらはいずれも、恩賜上野動物園(動物園)や国立科学博物館(科博)からの借用品で、この展示にあわせて特別に出品をしていただいたものです。

そもそものお話しになりますが、この展示は、動物園、科博との合同で開催してきた「上野の山で動物めぐり」というイベントの一環です。

毎年三館園で動物に関する共通のテーマを設定して各園館をめぐるツアーを実施し(注)、当館ではそれに関連した館蔵品をご紹介しています。

合同企画自体は2007年に始まり、今年が16回目となるロングランイベントです。

企画の誕生秘話、過去の内容など詳細については、かつての本展担当者(現デザイン室主任研究員・神辺知加)によるYouTube動画がありますので、ぜひそちらをぜひご覧ください。

【オンライン月例講演会】6月(2021)「『上野の山で動物めぐり』の裏側をめぐる」神辺研究員(デザイン室)を見る

(注)以前はツアー形式でしたが、コロナ禍となった2021年度からはオンラインの形式となっています

さて、今回のテーマ(「尾・しっぽ」)は、昨年の夏ごろに三館園の担当者の打ち合わせで決定しました。

テーマ設定は、毎年悩ましくも肝心な、この企画の最初の重要課題です。

人気の動物、面白い動物をぜひ取り上げたいところですが、それが必ずしも当館の所蔵品とうまく折り合い、特集展示を組めるとは限りません。

上野といえばやはりパンダ! といきたいところですが、残念ながら当館の作品でパンダ特集をするのは難しい…といったことがあります。

そうした理由から、近年は特定の動物にとらわれず、「ツノ」「うごき」「翼と羽」といった、動物の部位や動作に注目するテーマとして、話題にする動物の種類も多様に、横断的に取り上げるようにしてきました。

こうしてあれこれと議論しながら新たに決まったのが、「尾・しっぽ」です。

私たち人間にはない特別な部位だからこそ、そこに注目したらきっと面白い発見があるのではないか。そんな意見でまとまりました。

テーマが決まると、話題も一気に広がります。

科博の研究者・川田伸一郎さん(動物研究部 脊椎動物研究グループ主幹)からは、こんな発言がありました。

「一般的には、しっぽの先まで骨がつながっているっていうイメージが意外と少ないんですよね。」

動物園の解説員・小泉祐里さんからは、

「しっぽの役割にも、いろいろなものがありますね。虫を払う、バランスをとる、つかむ、威嚇する…。クモザルはしっぽが『第五の手足』のような動きをします。」

これを受けて、当館も、

「龍のような空想上の動物の尾は、博物館ならではトピックスとして面白い見せ方ができるかもしれません。」

といった具合で、各専門の視点からそれぞれの見方が提示され、打ち合わせはいつしかレクチャーのような充実した時間となって、一同企画への熱がこもっていきました。

オンラインでの打ち合わせの様子(左から動物園・小泉さん、東博スタッフ、科博・川田さん)

オンラインでの打ち合わせの様子(上から動物園・小泉さん、東博スタッフ、科博・川田さん)

というわけで、冒頭にご紹介した標本たちは、こうした打ち合わせ内容を経て、当館に展示される運びとなりました。

東博館蔵品だけではなかなか伝わりにくい、尾(しっぽ)の機能や役割について、ぜひ注目してもらう機会にしたいと考えています。

あらためて展示室でじっくり注目すると、骨格標本からは、クモザルのしっぽは確かに先端まで小さな骨がつながっていること、さらに骨はやや平たい形で、木の枝につかまりやすくなっていることがわかります。

骨格標本(クモザル) しっぽの部分

また実物標本のほうでは、クモザルの尾の外側には毛が生えているのに内側には毛はなく、すべりどめのような機能をもっていることも見えてきます。

動物実物標本(クモザル) しっぽの先

こうした標本を間近で見比べられることはなかなかないと思います。

ぜひこの機会に、東博の展示室でご覧ください。

(みどころ(2) 担当室員が選ぶおすすめ作品 に続く…)

| 記事URL |

posted by 横山梓(教育講座室) at 2023年05月23日 (火)