1089ブログ

10月14日(水)にリニューアルした考古展示室。

今回は、前回ご紹介した旧石器時代~弥生時代の次の時代、古墳時代の展示をご案内します。

1999年に開館した平成館1階の考古展示室は、1978年から考古資料の展示館として使用されてきた表慶館から移転してきました。

表慶館では民族資料の部屋を除く8室の展示室で、旧石器時代から中世までの考古資料が展示され、このうち4室で古墳時代の展示が行われていました。

古墳時代は農耕社会が成立した弥生時代(~3世紀頃)と律令国家が成立した奈良時代(8世紀)との間に挟まれた時代で、日本列島における古代国家の形成期に当たります。

近畿・瀬戸内地方で成立した前方後円墳を中心とする古墳文化が本州・四国・九州に拡がり、はじめて日本列島に政治的な中心地が生まれた時代です。

年代的には平安時代よりやや長い約400年間余りですが、およそ100年ごとに時代が変わったともいえるほど、急激な変化が起きたいわば激動の時代です。

ちょうど、急速に海外の影響を受けて時代が揺れ動いた明治維新後や第2次大戦後の高度経済成長期とよく似ています。

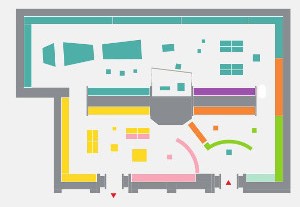

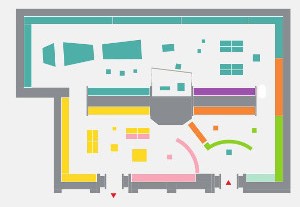

その様子は、5つの通史展示と13のテーマ展示でご覧いただきます(下図の青の部分)。

テーマ展示については、次回の1089ブログで詳しく取り挙げますので、今回は通史展示についてご紹介します。

さて、通史展示は展示室外周の一部を除いた壁部分全面に設置された、いわゆる「壁付ケース」で構成しています。

本展示室の最大の特徴でもある長大な壁付ケースは、一番長いところで43mもあります。

考古資料の展示室としては国内最大(ということは・・・日本考古展示としては世界一!?)です。

43mもある壁付ケース

この特徴を最大限に活かすために、リニューアル前と同様、引き続き通史展示で構成することになりました。

ただ、リニューアル前は途中に独立ケース群をまとめた、弯曲した特別な仕切り壁型ケースがありました。

これはこれで、大変エレガントな展示ケースでしたが、今回は江戸時代の展示エリアへ移動し、古墳時代の展示エリアは全体を見渡せるように改修しました。

しかし、彫刻や絵巻物・屏風のように大型の展示品は少ない考古資料の展示ですので、ただ展示品を並べただけでは単調な印象になりかねません。

先ほどご紹介しました「激動の時代」である時代性と、この長大な空間の特徴を活かす構成はできないか。

それには遷りゆく時間の流れを感じていただく工夫が必要でした。

そこで、全体が「絵巻物」のように起伏に富んだ構成が相応しいと考え、いくつかのキーワードを設けています。

一つ目は、もっともわかりやすい「形の変化」です。

古墳時代の文物も他のすべての時代と同様、さまざまな要素の組合せが少しずつ入れ替わり、グラデーションのように変化しています(一戸建てからマンションに変わっても畳の部屋は必需品?ですね)。

もちろん、これを“真面目に”展示すると、ゆっくりとした変化の正確な組合せはご覧いただけますが、メリハリのない展示になってしまいます。

そこで通史の各コーナーでは、時代の変化を象徴する「顔(形)」を中心に据えて展示を構成することにしました。

また、各通史の冒頭には、テーマパネルの解説と一緒に、時代を象徴する「逸品」をまず見ていただく基本構成をとっており、展示室全体を通した統一的な起伏のリズムを基調としています。

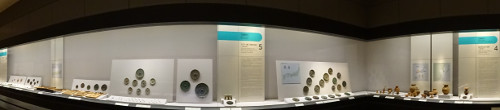

古墳時代の通史展示の最初、「4.政治的社会の成熟」(上の写真左)では、弥生土器から変化した土師器のツルッとした土器や日本列島でしか出土しない三角縁神獣鏡のフォルム、「5.ヤマト(倭)王権の成立」(上の写真右)では日本列島でしか出土しない三角縁神獣鏡や大型鏡を中心とした国産鏡と各種の碧玉製品の円形と貝形のフォルムで、時代の変化を表現しようと考えました。

次の「6. 巨大古墳の時代」(下の写真左)では、日本列島独自の帯金式甲冑を中心とした人形を感じさせる鉄製武具のフォルム、「7. 地方豪族の台頭」(下の写真中)では馬具と金属製装身具を中心とした馬形と大陸伝来の華やかな各種の意匠、最後のいわゆる飛鳥時代に当たる「8. 終末期の古墳」(下の写真右)では、大陸から伝わった寺院建築などの仏教文化から採り入れた各種文物のフォルムなど、といった具合です。

もちろん、すでにお気づきのように、これらの背景にはテクノロジーの発達や思想・社会の変化・交流が反映されていることはいうまでもありません。

二つ目は、見た目に印象的な「色彩の変化」です。

すでに説明した各コーナーの「形の変化」は、実は材質の転換・変化を伴っていて、それぞれは独特な色合いをもっています。

もちろん、長い年月を地中で過ごした考古資料は多くが劣化していますので、必ずしも完成した当時の色彩そのものではありません。それでも、印象深い色彩の変化があり、それをやや強調することにしました。

最初の茶色を基調とした土師器から始まり、3~4世紀は緑色の銅鏡(下の写真左)や碧玉製品、5世紀は錆びた焦げ茶色の鉄製品です。かわって、6世紀になると金銀色の各種馬具や金属製装身具(下の写真右)、7世紀は中国起源の鉛ガラスの透明感のある緑色などなどです。

これらは当時の人々にも目新しい印象を与えたに違いなく、新時代の到来を感じさせたことでしょう。

以上のふたつのキーワードとは別に、日本の古墳文化の大きな特徴として、銅鏡の重視があります。

現在、日本列島では4000面以上の出土例が知られています。

これは“本家”の中国を上回るほどの出土量で、如何に当時の人々が新来の古代中国の世界観を映し出している銅鏡に魅了されていたかがわかります。

いつの時代でも、時代の変化を感じさせるものは、新しく出現した“新来”の文物です。

そこで、通史展示各コーナーの冒頭には、必ずその時代の特徴を表わす銅鏡を併せて展示しています。

左から「4.政治的社会の成熟」、「6. 巨大古墳の時代」、「7. 地方豪族の台頭」の、それぞれ冒頭に展示された作品

(左)土師器 壺 大阪府・庄内遺跡出土 橋本宗太郎氏寄贈

重要文化財 斜縁二神二獣鏡 奈良県・佐味田宝塚古墳出土

(中)眉庇付冑 山梨県・大塚古墳出土 ※11月23日(月・祝)まで

画文帯同向式神獣鏡 静岡県・奥ノ原古墳出土

(右)金銅装f字形鏡板付轡 群馬県高崎市剣崎大塚出土 高崎市臨時水道部寄贈

七鈴鏡 奈良県大和高田市西三倉堂町三倉堂古池出土

すべてのコーナーに解説も付けていますので、すでにご紹介してきた形・色の変化と、組み合わされた各種文物の象徴として(“通奏低音”のような?)各種の銅鏡も併せて、当時の人々の想いと好みの遷り変わりを感じ取っていただければ幸いです。

ところで、このような構成を展示室内でよりわかりやすく、印象的に演出することは、展示にとってもっとも大切なことの一つです。

そこで、忘れてならないのは、その実現にはパネル・展示台・展示具や照明などのトータルな空間全体のデザインが欠かせないということです。

それには各種の展示台・展示具の形状・色彩や時代毎に色分けされた天井まで届くテーマパネルなどのデザイン、メリハリの効いた照明が効果的なことを感じていただけるのではないでしょうか。

(上下ともに)古墳時代の通史展示

これらは準備段階で、当館デザイン室の研究員と議論を重ね、さまざまなアイディアが提出された結果生み出されたもので、多くの関係者の尽力で実現することができたものです。

このような点にも、是非、注目してご覧いただきたい見どころの一つです。

本展示室で、日本列島に展開した先人達が辿ってきた足跡の「物語」を、絵巻物を見るようにご覧いただければまさに本望です。

| 記事URL |

posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2015年11月10日 (火)

こんにちは、保存修復室主任研究員の瀬谷愛です。

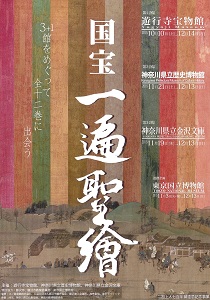

10月10日(土)リニューアルオープンの遊行寺宝物館で特別展「国宝 一遍聖絵」をご覧になられた皆様、たいへんお待たせいたしました。

東博でも特集「一遍と歩く 一遍聖絵にみる聖地と信仰」(11月3日(火・祝)~12月13日(日)、本館特別1・2室)が始まりました。

遊行寺(清浄光寺)さんの特別展は、現在、全12巻の展示(展示されるのは一部分ずつ)ですが、11月19日(木)から神奈川県立金沢文庫、21日(木)から神奈川県立歴史博物館と3館に分かれて、4巻ずつ、より長く多くの場面が展示されるようになります。

東博を含めて4館をまわると、「一遍聖絵」全12+1巻、全場面がみられるという、まさに夢の一遍祭り!なのです。

さて。

東博の特集は、東博本「一遍聖絵」(巻第七、国宝)と天保11年(1840)に狩野晴川院養信の弟子たちが写した「一遍聖絵」模本をとおして、一遍が訪れた聖地ゆかりの美術をご覧いただくという企画です。

模本だからとあなどってはいけません。ほら。

さすが、晴川院の弟子です。

そして、今回のイチオシは、こちら!

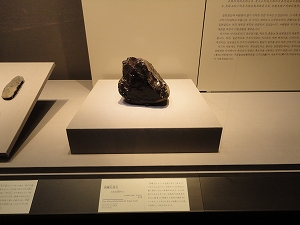

(左)陶製外筒 和歌山県田辺市本宮町備崎 熊野本宮経塚出土 平安時代・保安2年(1121)

(右)銅製経筒 平安時代・12世紀

写真だといまひとつ実感がわかないかもしれませんが、展示室でご覧になると驚きますよ!

一遍が重要な悟りを得た和歌山県・熊野本宮(備崎)出土の経筒で、現存する日本最大の経筒+外容器です。

銘文によれば、大般若経600巻を50巻ずつ12個の容器に収めたといいます。これがあと11個あったはずなのですが、今はどうなっているのか知ることができません。

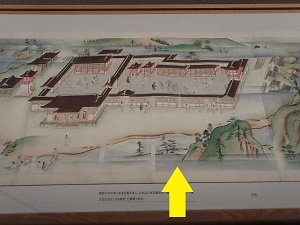

これがどのようなところに埋められていたかというと・・・

左が、明治22年(1899)の水害まで本宮があった大斎原。右の、熊野川を挟んだ対岸が備崎です。備崎は、吉野と熊野本宮をつなぐ「大峯奥駆道」のスタート/ゴール地点。修験にとってもとても重要なポイントというわけです。

聖絵でみると、このへんです。

現地を訪れると、その理由が身体感覚として伝わってくるような気がします。ぜひ、秋の旅行に、皆様にオススメしたい聖地です。

さて、話は変わりますが、

「遊行寺(清浄光寺)と東京国立博物館と、どちらに本物の第七巻が出るのですか?」

というご質問が最近よく寄せられています。

答えは、

「どちらも「本物」です。」

もとは1巻だったのですが、これがいつしか分断され(絵巻にはよくあることです)、模写で補われつつ、2巻に仕立てられました。

東博本は、第1~4段の絵と第4段の詞書が正安元年(1299)の原本で、第1段の詞書だけが写しです(第2・3段の詞書はありません)。

遊行寺(清浄光寺)本は、第1~3段の詞書が原本で、第4段の詞書と第1~4段の絵が江戸時代の写しです。この写しもたいへんよく描かれていて、一見原本のようにみえます。

分断の明確な時期はわかっていません。

東博本は原三溪(1868~1939)旧蔵品で昭和25年(1950)に東博に入ったものですが、三溪が書きのこした記録によれば、もともと嘉永5年(1852)に京都町奉行として着任した浅野梅堂(1816~80)が所有していたものといいます。その梅堂が京都三条橋修理の参考資料として京都・歓喜光寺から巻第七を借り出し、返却せぬまま亡くなって、所有が転々としたそうです。

そのとき何が起きたのか?

いろいろな可能性が考えられます。思いつくままに列記すれば、

1)もともと巻第七だけは正副2巻あり、浅野梅堂が片方を借りた/買った。

2)浅野梅堂が借りた後、歓喜光寺に内緒で、絵師に模写させてつぎはぎの2巻にし、片方を原本に見せかけて返却した。

3)浅野梅堂が借りた後、歓喜光寺に相談の上、絵師に模写させてつぎはぎの2巻にし、片方を買った。

三溪の存命中には、梅堂が巻第七を「借りてすりかえた」という噂があったようです。たしかに、梅堂は東洋書画を愛好し、収集・鑑定をしていた記録があります。13世紀に水墨技法を駆使した「一遍聖絵」はまさに手に入れたい、お好みの絵巻だったことでしょう。

しかし、ふたつの巻第七の絵はすみずみまで同じというわけではありません。

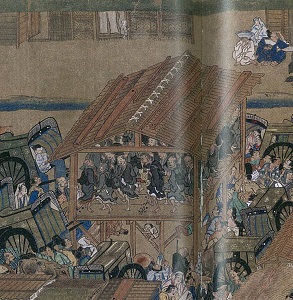

例えば、有名な市屋での踊り念仏の場面。

これは正安元年(1299)の原本です。

遊行寺(清浄光寺)本では、留書が写されていません。

狩野派の天保11年(1840)ではしっかりと写されています。

こんな明らかに目に付くところが違うものを、知らん顔で返すでしょうか・・・。

巻第七が当館所蔵となったとき、鷹巣豊治氏は「歓喜光寺本十二巻中の第七は詞書第一第二第三だけが原本で、他は晴川院の模写で補ってある」と記しています(「博物館新収品 重要文化財 一遍上人絵伝」『MUSEUM』6号(昭和26年・1951))。

その根拠までは明らかにされていないのですが、晴川院筆とすれば、その没年は弘化3年(1846)ですから、分断の時期もおのずと限られてきます。ただし、そのときはまだ梅堂は京都町奉行に着任していません・・・。

巻第七の分断をめぐる真相は、引き続き浅野梅堂と晴川院というふたりの重要人物をたどるのが、目下の近道のようです。

関連事業

月例講演会「一遍とたどる日本の聖地と時宗の文化財」 2015年11月7日(土) 13:30~15:00 平成館大講堂

ギャラリートーク「一遍とみる聖地と信仰」 2015年12月1日(火) 14:00~14:30 本館 特別2室

4館共同一遍聖絵スタンプラリー「一遍と歩こう」(神奈川県立歴史博物館のウェブサイトへリンクします)

| 記事URL |

posted by 瀬谷 愛(保存修復室主任研究員) at 2015年11月06日 (金)

待望の特別展「始皇帝と大兵馬俑」が、10月27日(火)に開幕しました。

お天気にも恵まれ、初日から多くのお客様にお越しいただき、幸先の良いスタートとなりました。

開幕の前日に行った開会式と内覧会も多くのお客様にご出席いただきました。

本展のみどころは、何といっても兵馬俑。

彼らに会えるのは、展覧会のクライマックス、最後の展示室です。

…と、その前に、兵馬俑の展示室に至るまでの作品にも注目です。

なぜなら、「どうして、兵馬俑のような壮大なものを作ることができたか?」のヒントがそこに隠されているから。

天下統一をした秦(しん)国はどうやって強大化していったのか、兵馬俑を作らせた秦の始皇帝(しこうてい)とはどんな政治を敷いたのか、その先に兵馬俑が登場するのです。

写真の取水口・L字形水道管・水道管は紀元前3世紀(日本は弥生時代!)のもの。

この頃から既に秦では高度なインフラが整備されていました

秦咸陽宮遺址博物館蔵

いきなり兵馬俑が作られたわけではない、ということですね。

兵馬俑登場までの秦のサクセス・ストーリーを追えることも、本展のポイントなのです。

第2会場の最初の展示室にある銅車馬(複製)も見応えたっぷり。

2両の銅車馬は、始皇帝が実際に乗ったと考えられる馬車を、2分の1スケールで再現した青銅製の模型です。

複製であっても、中国国外で2両の銅車馬が一緒に展示されることはめったにありません。

大変貴重な展示です!

さて、銅車馬の展示室から次の展示室に向かうスロープを上がっていくと・・・。

目の前にバーンと兵馬俑が現われます!

ここでは、敢えて写真は載せません。

少し高い位置から見渡す兵馬俑、その壮観はぜひご自身の目でお確かめください。

1974年に発見された兵馬俑が、日本で最初に公開(1976年)されたのはトーハクだということ、ご存知でしたか?

そんなご縁で結ばれた兵馬俑とトーハク、本展では選りすぐりの10体を公開しています。

左から将軍俑・跪射俑・歩兵俑

秦始皇帝陵博物院蔵

話には聞いていましたが、本当に1体1体、顔が違うことに感心ひとしきりです。

「こういう人いるよね」というお客様のお声もちらほら。

表情や髪の毛など、その表現の細やかさと写実性!

この造形を紀元前3世紀になし得たというのですから、ただただ「すごい」の一言に尽きます。

レプリカによる兵馬俑坑(兵馬俑の発掘現場)の再現展示にも注目です。

この兵馬俑坑をバックに、記念撮影もできちゃいます。

複製による兵馬俑坑の再現展示

※ストロボはお使いいただけません。

撮影コーナーで撮った写真は、ぜひ写真投稿アプリ「インスタグラム」で「#みんなで兵馬俑」を付けて投稿してください。

投稿された写真は公式サイトにアップされます(※すべての画像が公開されるとは限りません)。

さらに、平成館1階ではマンガ『キングダム』と本展がコラボした撮影コーナーも設置。

『キングダム』は天下統一前の秦を舞台にした人気マンガです。

作中に登場する秦国王・政(せい)とは、後の始皇帝のこと。

主人公の信や政たちと一緒に、記念の1枚はいかがですか?

早くも展覧会にお越しいただいたお客様からは「想像よりもすごかった」というコメントが聞こえてきます。

百聞は一見にしかず。

皆様のご来館をお待ちしております。

カテゴリ:news、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2015年10月29日 (木)

平成館考古展示室がリニューアルオープンしてはや10日が過ぎました。

みなさん、足を運んでいただけましたでしょうか。

今回は私、品川が担当する旧石器時代から弥生時代までの見どころをご紹介したいと思います。

考古展示室は、通史展示と個別のテーマを取り上げたテーマ展示から構成されています。

壁沿いを反時計回りに見ていく通史展示が本線。

これから外れたテーマ展示が支線、いや寄り道とでもいえるでしょうか。

まずは通史展示から。

壁沿いのケースを見ると、ひと目でどの時代か分かるように、旧石器時代では黒曜石の原石、縄文時代では大形の石棒(せきぼう)、弥生時代では銅鐸(どうたく)というように、それぞれの時代を象徴する作品を各時代の目印として展示しています。

実は黒曜石の原石や大形の石棒、平成館考古展示室では初めて展示するものです。

大きさや形だけではなく、素材そのものがもつ質感にも注目してください。

黒曜石原石

北海道遠軽町出土

旧石器時代(後期)・前18000年

個人蔵

石棒

(左)出土地不詳 徳川頼貞氏寄贈

(右)山梨県富士川町平林出土 保坂長治郎氏寄贈

2件とも縄文時代(中期)・前3000~前2000年

突線鈕4式銅鐸

静岡県浜松市北区三ヶ日町釣(分寸)出土

弥生時代(後期)・1~3世紀

縄文時代は弓矢や土器が発明され、人びとが定住し始めた時代です。

この時代の土器は、縄目を使った模様をもつものが多いことから縄文土器と名づけられています。

縄文時代の通史展示では、時代の名どころとなった縄文土器の変遷をご紹介しています。

縄文土器の代表例の一つといえば火焰型土器(新潟県・信濃川流域で盛行)が著名ですが、ほぼ同じ頃に関東地方で盛行するのが勝坂(かつさか)式土器です。

縄文時代の通史展示では勝坂式土器の基準資料である東京都国分寺市多喜窪(たきくぼ)遺跡第1号住居跡出土土器を新たに展示しました。

火焰型土器とはひと味もふた味も異なるこれらの土器のなかには、蛇体表現をもつ土器もあります。

また多喜窪遺跡第1号住居跡から出土した土器は縄文時代の考古資料としてはじめて一括指定された重要文化財でもあります。縄文時代の通史展示では、千姿万態ともいえる縄文土器の造形を存分にお楽しみください。

多喜窪遺跡第1号住居跡の出土土器

火焰型土器

伝新潟県長岡市馬高出土

縄文時代(中期)・前3000~前2000年

本館1室で展示中(12月23日(水・祝)まで)

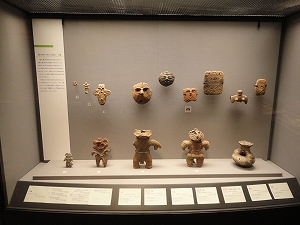

縄文時代の通史展示を見ていると、きっと土偶(どぐう)や銅鐸がおのずと目に入ってくるはずです。

その先にあるのがテーマ展示。縄文時代と弥生時代では7つのテーマ展示をご用意していますので、積極的に寄り道していってください。

縄文時代や弥生時代の実用的な道具とともに、装身具や祈り・祭りに使われた道具を取り上げています。

ときおり展示室の様子をのぞきにいきますが、ケースのガラスに鼻が触れた痕跡がしばしばついているのを発見します。

その痕跡の先にあるのはわが館でも人気者の土偶。

今回のリニューアルでは、土偶の展示している場所を、通史展示からテーマ展示へと変更しました。

新たに土偶を展示しているケースでは、これまでよりもずっと間近で土偶とその仲間たちをご覧いただけます。

縄文時代の土偶はこれまで2万点ほど発見されていますが、各時期の土偶はもちろん、後期を代表するハート形土偶や筒形土偶、山形土偶やみみずく土偶を展示しています。

ハート形土偶やみみずく土偶はみなさんにもお馴染みのもの。

新居に引っ越した土偶たちに会いに来てください。

(左)筒形土偶

神奈川県横浜市 稲荷山貝塚出土

縄文時代(後期)・前2000~前1000年

個人蔵

(右) 重要文化財 ハート形土偶

群馬県東吾妻町郷原出土

縄文時代(後期)・前2000~前1000年

個人蔵

いつも見慣れているものでも、少し展示している場所が変わるだけで印象が変わることがよくあります。

今回のリニューアルではこの銅鐸、いつも見慣れている私たちでも大きくなった? と口にしてしまうほどです。

重要文化財 突線鈕5式銅鐸

滋賀県野洲市小篠原字大岩山出土

弥生時代(後期)・1~3世紀

通称「大岩山1号銅鐸」とも呼ばれる日本最大の銅鐸で、最も新しい段階の銅鐸です。

高さ約134cm、重さ約45kgと、小学5・6年生と同じくらいの大きさでしょうか。

テーマ展示「弥生時代の祭りの道具―銅矛、銅剣、銅戈と銅鐸―」

銅鐸は弥生文化を特徴づける青銅器です。

20cm前後の小さな「かね」として誕生した銅鐸は、徐々に大きくなるとともに、鳴り物としての性格を変え、祭器しての役割を高めていきます。

当館の弥生時代の青銅器コレクションは日本随一のもの。こちらもぜひお見逃しなく。

考古展示室の作品は本館の作品と比べて、とってもはにかみ屋です。

いつもよりも作品に一歩近づいて、ゆっくりとリニューアル後の考古展示室をお楽しみいただければと思っています。

| 記事URL |

posted by 品川欣也(特別展室主任研究員) at 2015年10月23日 (金)

トーハクに勤めて何年かした頃、私はふと気づきました。

聞こえない人には私たちの声を伝えられていない、と。

音声ガイドや講演会、ギャラリートークなど、博物館側はみなさんに様々なサービスや情報を、音声を通して提供し、博物館や文化財の魅力を伝えています。

でも、その声を届けられていない人たちがいることは悲しく、寂しく、悔しいことです。

作品には解説文もついているし、見えているからいいじゃないか。

そんな意見もあるかもしれません。

でも、聞こえないために使えないというサービスを使えたら、もっと鑑賞が深まり、楽しめるかもしれません。

そのチャンスはあるべきだと思うのです。

手話通訳をつければいいじゃないか。

そうおっしゃる方もいるでしょう。

でも、手話をコミュニケーション手段としているのは聴覚障害者全体の約2割。

手話は手の動きにだけでなく表情なども合わせて表現していること、専門用語を伝えるための手話がないということもあり、手話通訳をつければ万事解決とはいきません。

どうしたら伝えられるだろう。どうしたら博物館を楽しんでもらえるだろう。

残念ながら、聞こえない方を対象とした、博物館での鑑賞に関する先行研究はほとんどありません。

声は見えません。

でもその声がもしも見えたら・・・

様々な方に協力いただきながら検討をすすめるなかで、音声認識技術を使ったアプリのテストをしましたのでご報告します。

音声認識技術は、聞こえない人、聞こえにくい人と、聞こえる人がコミュニケーションを行うとき、聞こえる人の声を文字に変換するものです。

実はこの音声認識技術を用い、話した内容がパソコンやタブレット、スマートフォンといった端末画面に、文字として出てくるアプリが開発されているのです。

これは手話や要約筆記を補完する新しいコミュニケーションツールとして、また手話を使わない聴覚障害者にも広く使われています。

私がこれを知ったのも、実際に活用している聞こえない方からの紹介でした。

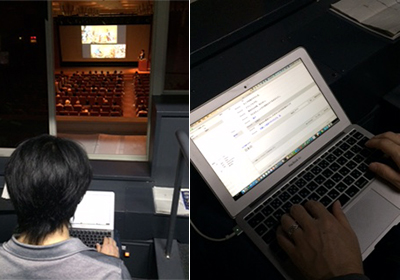

専用アプリの画面

テストは体験型ワークショップ「能の裏側体験!」(2015年9月12日)、月例講演会「日本美術が面白くなる様々な見方」(2015年10月10日)の2回行いました。

音声認識ソフトの有用性についてのテストとなりました。

それぞれ聞こえない方にモニターとして参加していただき、音声認識技術を用いたアプリの有用性を検証しました。

講師の声はほぼリアルタイムで文字化されます。

もちろん誤変換もありますが、スタッフがパソコンで修正すればすぐに全端末に反映されます。

つまり、従来の手話や要約筆記などのコミュニケーションツールの課題であった情報を得るまでのタイムラグがかなり解消されました。

講演会会場の映写室にて端末を操作

体験型ワークショップ「能の裏側体験!」で、いくつかの課題が明らかになりました。

ひとつは展示室での作品鑑賞の際に、本館展示室のネットワーク環境の問題により機能が一時とまってしまうというアクシデント。これはトーハクスタッフのノートテイク(筆記通訳)で乗り越えました。

さらに、能の動きを体験するときには、タブレット端末を自身で持つことが出来ないので、スタッフが代わりに持ち、手話などを交えてフォローしました。

体験型ワークショップ「能の裏側体験!」より展示室での鑑賞(左)、動きの体験(右)での様子

移動をしたり、体験したり、という場面ではまだまだ工夫が必要です。

一方、座学形式の講演会では、他の参加者の皆様のご理解もあり、大きな問題もなく、このツールの有用性が確認できました。

とはいえ、端末を確認してから、会場に投影された画像を見るという煩雑な視線移動が必要であることに変わりはありません。話者の声色の変化、抑揚などを伝えるのは難しい部分もあります。また、文章を読み書きすることが苦手な聴覚障がい者もいるため、文字化だけですべて解決ともいえません。

モニターのアンケートに書かれた感想です。

「文字表示の速さ、忠実さ、ほぼ発言通りの内容にとても快適さを覚えた。機器も軽く薄く持ち運びしやすかった。文字の大きさも自由自在で自分の好みに換えられて便利だった。移動も容易であることがありがたい。人間を介しないので気を遣わなくてすむのが一番助かる。」

「以前から興味のあった能の世界に触れることができ、大変楽しませていただきました。」

声は見えないものです。

見えない声を見えるようにしたことで、多くの人と共有できる情報や学び、楽しみがある。それを利用すれば、聞こえない人たちにとっての博物館は変わることができるかもしれない。

聴覚障がい者だけでなく、高齢者や日本語学習者などにも有用である可能性もあるでしょう。

情報保障サービスの本格導入にはまだまだ課題があります。

すべてのひとに楽しんでいただける博物館を目指し、一歩一歩進んでいきたいと思っています。

カテゴリ:教育普及

| 記事URL |

posted by 川岸瀬里(教育普及室) at 2015年10月22日 (木)