1089ブログ

現在公開中の話題の映画「イン・ザ・ハイツ」は、ニューヨークにあるドミニカ移民を中心とする居住地区「ワシントンハイツ」が舞台となっています。

今回はかつて東京にあった「ワシントンハイツ」と1964年東京オリンピックの関係について、特別企画「スポーツ NIPPON」の展示作品よりご紹介します。

ワシントンハイツ(Washington Heights)は、第二次世界大戦後、アメリカ軍が代々木に有していた、兵舎と家族用住居などからなる軍用地です。1946(昭和21)年に建設され、1964(昭和39)年に日本へ返還されました。同地は現在、代々木公園、国立代々木競技場、国立オリンピック記念青少年総合センター、NHK放送センターなどを含む広大な敷地です。

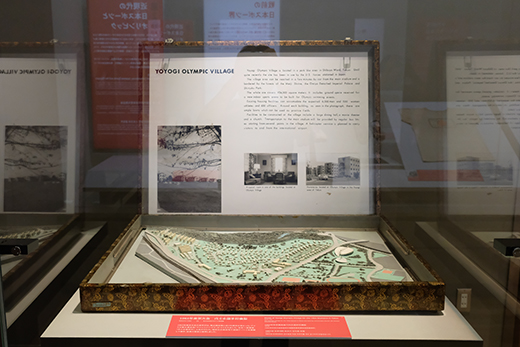

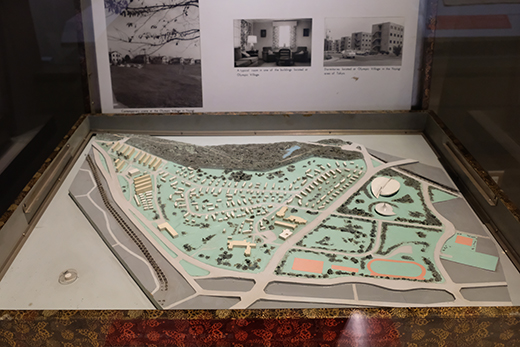

「1964年東京大会 代々木選手村模型」は、ワシントンハイツ返還後、オリンピック選手村として既存の木造住宅や鉄筋コンクリートのアパートを修築して、選手、役員の宿舎とした際に制作されたものです。スケールは1/2000、丹青社の制作で、緑豊かな代々木の姿が再現されています。

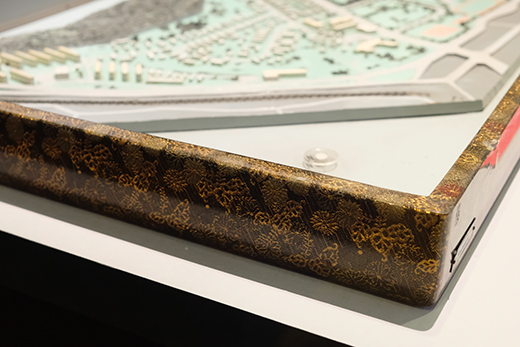

この模型ですが、表面は漆塗りに金箔を散らした豪華な装丁で、持ち運びを意識して、蓋付きのトランク型につくられています。つまり、1964年東京大会の招致に際して、選手村の概要を海外向けに宣伝するために制作されたものなのです。

1964年東京大会 代々木選手村模型

昭和37年(1962) 秩父宮記念スポーツ博物館蔵

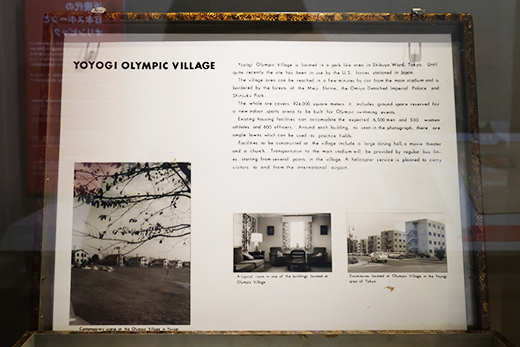

蓋の裏面には、「YOYOGI OLYMPIC VILLAGE」として、英語で紹介文が記されています。メインスタジアムである国立競技場に近く、924,000㎡の敷地を有し、男子選手6,500名、女子選手500名、役員600名が収容可能で、大食堂や映画館、教会が完備されていることなどが記載されています。また、木造住宅、アパートと内部の様子が写真で紹介されています。

ちなみに、模型の右上には、最近、国の重要文化財(建造物)の指定を受けた、丹下健三設計の代々木競技場の姿も見えます。1964年東京大会では、第一体育館は水泳、第二体育館はバスケットボールの会場として使用されました。

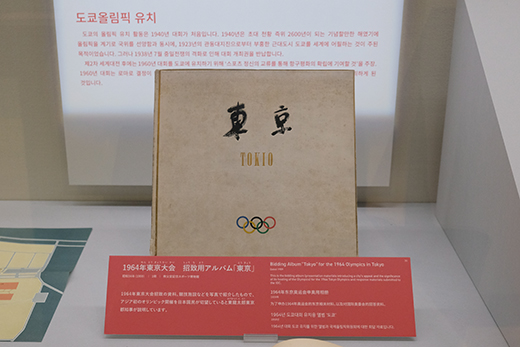

1964年の東京オリンピック招致の資料、「1964年東京大会 招致用アルバム『東京』」は競技施設などを写真で紹介しています。

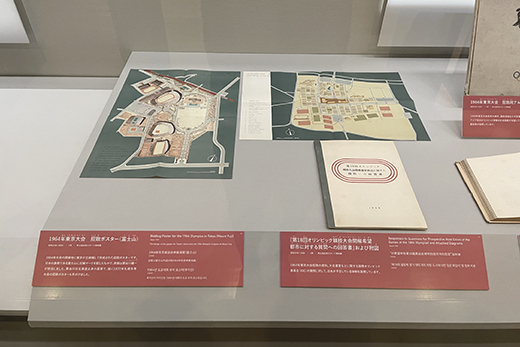

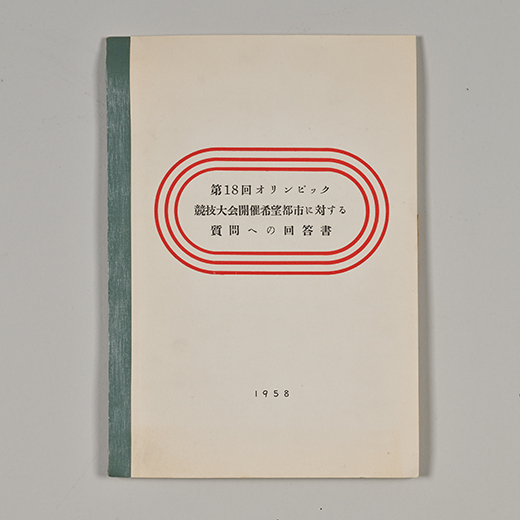

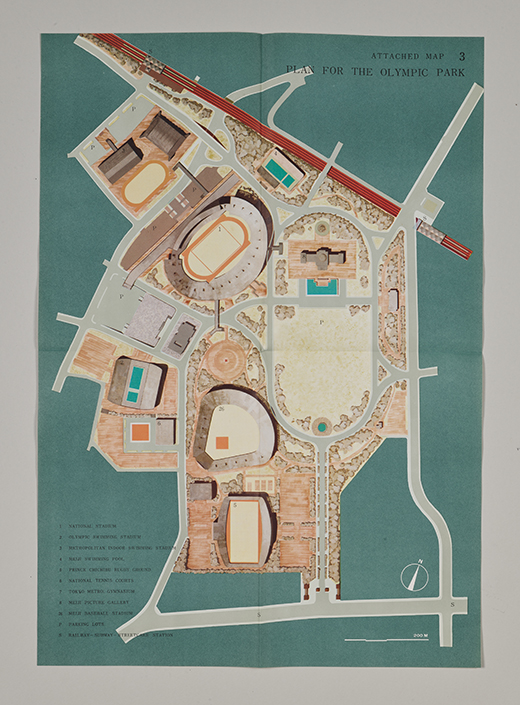

また、「『第18回オリンピック競技大会開催都市に対する質問への回答書』および附図」は、国際オリンピック委員会(IOC)からの質問に対して、大会の準備状況や運営体制などについて説明しています。

附図には、国立競技場とはじめとする神宮外苑地区、代々木選手村、駒沢公園など、オリンピック関係施設の整備状況がカラーの図で示されています。

1964年東京大会 招致用アルバム「東京」

昭和34年(1959)秩父宮記念スポーツ博物館蔵

『第18回オリンピック競技大会開催希望都市に対する質問への回答書』および附図

昭和33年(1958) 秩父宮記念スポーツ博物館蔵

今回ご紹介した模型をはじめ、1964年東京大会に際して整備されたこれらの施設は、永く人々の記憶に残る大会のレガシー(遺産)といえるでしょう。

| 東京2020オリンピック・パラリンピック開催記念 特別企画「スポーツ NIPPON」 平成館 企画展示室 2021年7月13日(火)~2021年9月20日(月) |

|

カテゴリ:特別企画

| 記事URL |

posted by 青木祐一(秩父宮記念スポーツ博物館アーキビスト) at 2021年08月31日 (火)

イスラーム王朝が、世界史の中で果たした役割とは何でしょう?

答えの一つは、古代の学問を継承し発展させたことです。

私たちが普段使っている数字はアラビア数字で、科学や数学に関する言葉に、アラビア語起源の単語が含まれていることが知られています。

アルカリ、アルコール、ケミストリー、ガーゼ、ゼロ、アルゴリズム、アベレージ・・・などなど。

子供のころに読んだ星座図鑑では、星座がギリシャ神話とともに紹介されていましたが、実は、一般的な星の名前の大半はギリシャ語ではなく、アラビア語に由来するのだそうです。

例えば、今夜晴れていれば見える夏の大三角を作る1等星、ベガ、アルタイル、デネブはアラビア語です。

このような事例は、中世のイスラーム王朝が奨励した学問、特に天文学や数学、医学などが、

現代社会を形づくる科学文明の基層となった歴史を物語っています。

↑というような、文明史的な浪漫?もお楽しみいただきたく、本展を企画するにあたって、中世イスラームの学問に関する資料も出品していただいています!!

*以下、作品はすべてマレーシア・イスラーム美術館蔵

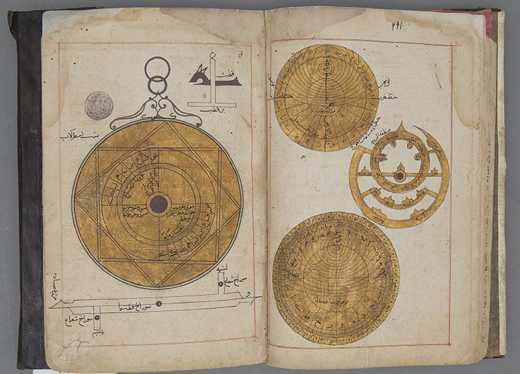

天文学に関する資料2点と、

左:天文学書(No.6), 右:天体観測儀(No. 141)

*天体観測儀については本記事の後半で詳しくふれます。

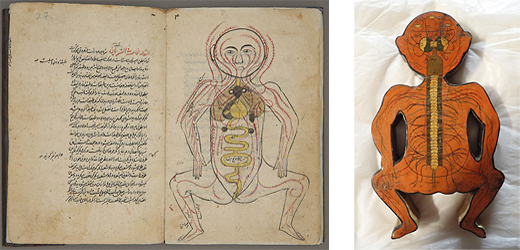

医学に関する資料2点です。

左:『マンスール解剖書』写本(No.99), 右:解剖学用人形(No. 100)

今回は、イスラーム天文学について少し掘り下げましょう。

人類は大昔から、生活上の必要性から、天体に関する実用的な知識を備えていたと考えられますが、文明の発達とともに、高度な占星術/天文学になっていきました。

前5世紀のバビロニア(今のイラク)では、太陽の軌道を示す「黄道十二宮」が考案され、

前3世紀以降には、計算によって月食を予測するまでになりました。

西アジアの天文学はギリシャ世界に受け継がれ、当時の学問の中心地であったエジプトのアレキサンドリアで発展していきます。

アレキサンドリアで活躍した学者の1人、プトレマイオスが記した天文書『アルマゲスト』は、 古代ギリシャ天文学の到達点と位置づけられています。

ところが、古代ギリシャの高度な学問は、5世紀以降、すっかり廃れてしまいました。

西ローマ帝国が滅亡し、東ローマ帝国でも国教となったキリスト教が重視されたためです。

そして、存続の危機にあった古代の英知を積極的に吸収し、学問として発展させたのが各地のイスラーム王朝だったのです。

特に、アッバース朝による9世紀の翻訳事業がよく知られています。

首都バグダードでは、あまたのギリシャ語文献がアラビア語に翻訳され、様々な分野の学者が古代の学問を洗練させていきました。

ペルシャ人の占星術師アブー・マーシャルもその一人で、プトレマイオスの『アルマゲスト』を翻訳しました。

アラビア語の写本として残された『アルマゲスト』は天文学の基本書であり続け、16世紀に登場するコペルニクスの地動説の基礎資料にもなっています。

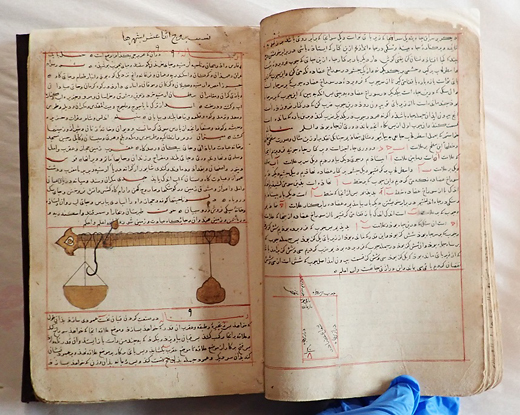

展示中の写本には、アブー・マーシャルによる天体観測儀に関する論考を要約した記事が収録されており、その部分を「天文学書」として紹介しています。

他のページをめくってみると、秤の平衡や三角法を解説している(ペルシャ語が読めない筆者にはそのように見える)記事もあり、実用的な科学的知識をまとめた便利な写本であったようです。

さて、天体観測儀は「アストロラーベ」とも呼ばれ、古代ギリシャで考案され、イスラーム世界で改良が重ねられた機械です。

イベリア半島では航海用に改良したアストロラーベも作られ、大航海時代の船乗りたちが手にしました。

表面

裏面

アストロラーベはいくつもの部品を組み合わせて使う複雑な構造。

まず、外周に沿って360度の目盛が刻まれた円盤が本体です。

その上に、ある緯度における地平座標、方角、天頂、天の赤道などを示す線が刻まれたプレートを重ねます。

このプレートは、観測する場所に適したものに交換して使いました。

次に、リートと呼ばれる透かし彫りのような部品が取りつきます。

リートには、黄道(太陽の軌道)を示す円があり、その周囲に配される唐草文様の先端の鉤のような部分が、それぞれ特定の星の位置を示します。

手前には、アリダードと呼ばれる、時計の針のような目盛つきの部品が取りつけられています。

このアリダードの両側に、天体などを視準するための小さな穴があります。

背面も重要でした。

外周に沿って角度の目盛が刻まれ、その内側には、太陽高度を示す曲線、三角法の計算に使う方眼、影の長さから物体の高さ算出するシャドウスクエアなど、便利な目盛がたくさん刻まれています。

アストロラーベの主な用途は、

・天体の高度を図る、それによって緯度を算出する

・時刻を算出する

・地上の目標物の高さを三角測量で測る

・特定の日時における天体の位置を求める

などなど。

日常生活でも、砂漠でも、洋上でも、使い方次第で、様々な目的に応えてくれる実用的な機械でした。

写真:展示作業中に思わず北極星を観測する(妄想をする)学芸員

分厚い真鍮でできているアストロラーベ。このように手にしてみると、ずっしりした重量です。

上部の輪を指などに吊るして使うので、多少の風があっても、本体の重量によって、垂直な状態を維持できました。

アストロラーベがイスラーム世界で発展した背景には、イスラーム特有のライフスタイルがありました。

例えば、イスラーム教徒は1日5回、礼拝します。

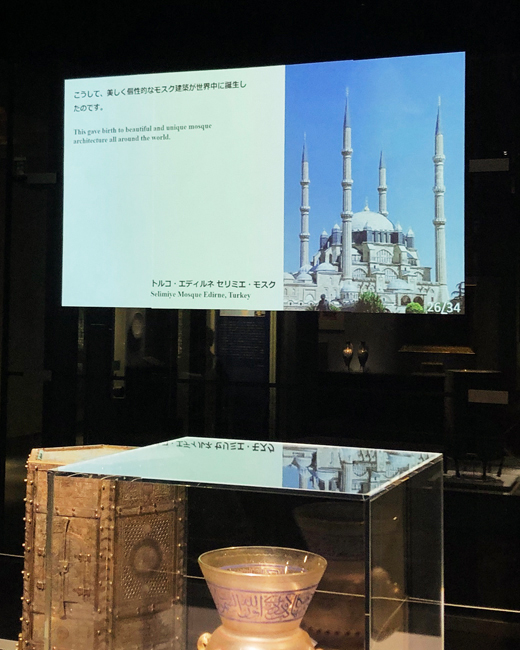

写真:展示室では、モスクと礼拝についてもスライドで紹介しています。

礼拝の時間になると、モスクから礼拝を呼びかけるアッザーンが聞こえてきますが、付近にモスクがない旅先ではどうでしょう?

そうです、アストロラーベがあれば、礼拝の時間も、マッカ(メッカ)の方向も知ることができます。

この写真はラマダーン月のエジプトのカイロ市内で撮った写真です。

ラマダーン中は、イスラーム教徒は特殊な事情がない限り、日中の飲食を控えます。

人々はテーブルに並ぶ夕食を前にしながら、今か今かと日没を知らせる空砲の合図を待っています。

このように、日の出や日没の時刻を知ることも、イスラーム世界での生活に必要だったと考えられます。

アストロラーベは、今でいうGPS付腕時計のようなもので、イスラーム世界で重宝したアイテムだったのです。

専門的な占星術から日常生活まで、様々な場面で用いられたアストロラーベ。

そこには、イスラーム王朝が古代ギリシャから受け継いだ天文学が凝縮されています。

天文学は天体の動きと位置を計算する高度な幾何学、数学とセットでもありました。

イスラーム王朝が奨励したこのような学問は、時を経て、私たちがその恩恵を享受している現在の科学文明へとつながっているのです。

| マレーシア・イスラーム美術館精選 特別企画 「イスラーム王朝とムスリムの世界」 東洋館 12室・13室 2021年7月6日(火)~2022年2月20日(日) |

|

カテゴリ:特別企画

| 記事URL |

posted by 小野塚拓造(平常展調整室) at 2021年08月30日 (月)

特別展「国宝 聖林寺十一面観音―三輪山信仰のみほとけ」は、いよいよ会期の終盤に入ってまいりました。

このブログでは三輪山信仰についてご紹介します。

三輪山は大神神社のご神体であり、円錐形の流麗な山容が印象的な山です。

三輪山のように信仰の対象となっている山を「神奈備(かんなび)山」と呼び、日本各地で三輪山のように整った形の山が多くその対象となっています。

私も4年前まで三輪山がある桜井市のお隣、橿原市に住んでいたころによく三輪山の姿を眺め、末広がりに緩やかな弧を描く山の稜線に魅了されました。

北側から見た三輪山

三輪山の山中に点在しているのが「磐座(いわくら)」と呼ばれる大きな岩々。本展覧会で紹介している山ノ神遺跡も数ある磐座のひとつです。

磐座は古くは大きな岩そのものが信仰の対象となったり、あるいは神が降り立つ場所として神聖視された代表的な祭祀遺跡の一つです。

神奈備山には現在神社がある場合が多いですが、祭祀遺跡がみつかることも多くあります。古くからの信仰の場である祭祀遺跡を下敷きにして、神を祀る場として神社が整備されていったのでしょう。

山ノ神遺跡のほかにも三輪山周辺には多くの祭祀遺跡があり、本展覧会では勾玉をはじめとする遺物を紹介しています。

山ノ神遺跡出土品 奈良県桜井市山ノ神遺跡出土 古墳時代・5~6 世紀 東京国立博物館蔵

「大岩の下」から出土したと伝わり、磐座での祭祀に用いられたものと考えられています。

山や大きな岩などの自然物に対する信仰は、あらゆるものに霊魂が宿るとする考え方〈アニミズム〉に根差した原初的な信仰のあり方です。

こうした考えは現在にも受け継がれ、「八百万(やおよろず)の神」という言葉を多くの方が耳にしたことがあるでしょう。

三輪山自体がご神体となっている大神神社は、そうした古来の信仰の在り方を今に受け継ぐ存在なのです。

そして三輪山が特に崇敬を集めた背景には古代の王権、国家との関わりがあるとみられます。

三輪山の周辺には、祭祀に関わる多くの遺物や遺構が見つかっている纒向(まきむく)遺跡や最古の大型前方後円墳である箸墓(はしはか)古墳といった、初期のヤマト王権を語るうえで欠かせない遺跡が存在しています。

三輪山でみつかる考古遺物にはおおよそこれらの遺跡と時期が重なるものまでがみられますが、いっぽうで三輪山の正面である西側を避けるように同時期の遺跡が分布することからも、初期のヤマト王権が三輪山の存在を意識していたとみる考えがなされています。

纒向遺跡の建物跡と三輪山(中央左寄り)

箸墓古墳と三輪山

大神神社の祭神である大物主神(おおものぬしのかみ)は神話や歴史書で疫病と関わる記載があり、古代の王権や国家との関わりを持つエピソードも語り継がれています。

日本書紀では崇神天皇の治世に疫病が流行した際、天皇の夢枕に大物主神が立ち自らを祀るように言い、その言葉に従ったところ疫病が収まったとされます。

また律令国家でも、祭祀を司る最高の官庁である神祇官(じんぎかん)が祀る「地祇(ちぎ)」(国土の神)の筆頭に大物主神が挙げられるなど、大神神社と国家の祭祀には深い関わりがありました。

奈良時代には称徳天皇が各地の神社に封戸(ふこ)を施入(神社に対して貢納や労役を行う人々を割り当てること)するなかで大神神社に別格の扱いを行っています。

これは疫病や凶作、兵乱など相次いだ災厄を克服しようとするなかで疫病に関わりのある大物主神を祀る大神神社を重視したものと考えられています。

このころ国家中枢で起こり始めた神仏習合のなか、大神神社の中にある大神寺(おおみわでら)(大御輪寺)に納められた十一面観音の現世利益(げんせりやく)の第一として「離諸疫病(りしょえきびょう)」があることも、大物主神への信仰と繋がるものなのです。

古代からの信仰を受け継ぐ十一面観音像。

現代を生きる私たちと同じように古代の人々が捧げた祈りに、皆様も思いをはせてみてはいかがでしょうか。

カテゴリ:2021年度の特別展

| 記事URL |

posted by 山本 亮(考古室) at 2021年08月27日 (金)

現在開催中の特別展「国宝 聖林寺十一面観音―三輪山信仰のみほとけ」では、タイトルにある十一面観音菩薩立像だけでなく、かつて一緒にまつられていた仏像も出品されています。

ブログ第5弾ではそれらの仏像を紹介していきます。

聖林寺の十一面観音菩薩立像は、三輪山をご神体とする大神神社の境内にあった、大御輪寺(だいごりんじ)という寺に江戸時代までまつられていました。明治元年(1868)の神仏分離令によって聖林寺へと移されたのですが、大御輪寺にはほかにも仏像がまつられていました。

国宝 地蔵菩薩立像 平安時代・9世紀 奈良・法隆寺蔵

現在、法隆寺にまつられる地蔵菩薩立像は、平安時代初期の一木造りの彫像の代表作です。

明治元年(1868)に十一面観音菩薩立像と一緒に大御輪寺から聖林寺へ移され、その後、明治6年(1873)に法隆寺の北室院(きたむろいん)へと移されました。大御輪寺、聖林寺、法隆寺の北室院は当時交流があったことが記録からわかるので、そういった縁によるものだったのでしょう。

さて、この像の足元にご注目ください。

地蔵菩薩立像 足元

台座の各部位のうち、蓮肉(れんにく)という部位を像と同じ木から彫り出しています。足先や衣の裾と蓮肉の材がつながっているのがおわかりになりますでしょうか。

このように両手を除いて頭頂から蓮肉までを一本の木から彫り出し、体の幅や奥行きもあるこの像は、重量感にあふれた堂々とした姿が魅力です。

衣の表現にも注目です。例えば右腕あたりの衣をご覧ください。

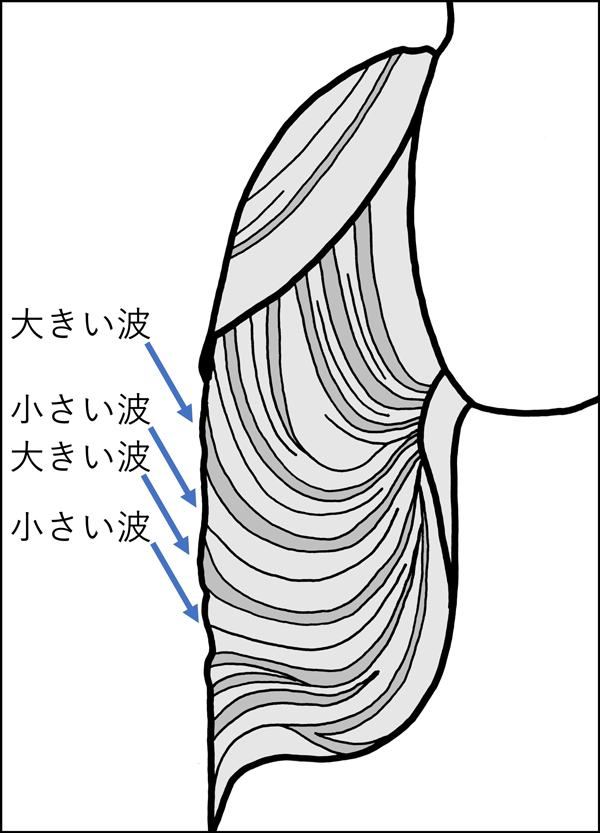

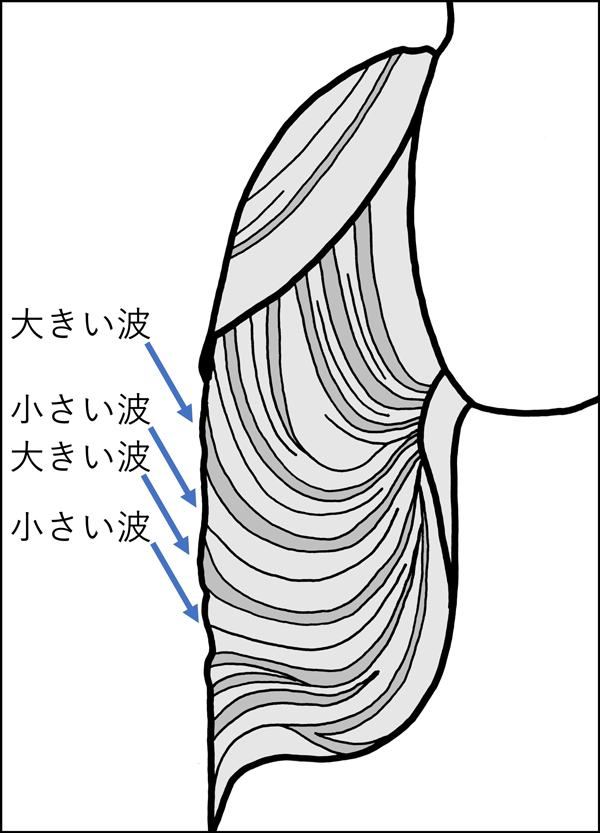

地蔵菩薩立像 右腕周辺の衣と書き起こし図

丸みのある襞(ひだ)と鋭い襞が交互に刻まれています。まるで大きい波と小さい波が連続して翻(ひるがえ)る様子であることから、翻波式衣文(ほんぱしきえもん)と呼ばれます。

翻波式衣文は平安時代前期の木彫像にみられる特徴で、当時流行した衣の襞の表現方法の一つです。この像は正面だけでなく側面や背面にもたくさんの襞が刻まれていて、見ごたえ抜群です。

次に、奈良市郊外に位置し、紅葉の名所で有名な正暦寺(しょうりゃくじ)にも大御輪寺から伝わった仏像があります。

(右)日光菩薩立像 平安時代・10~11世紀 奈良・正暦寺蔵

(左)月光菩薩立像 平安時代・10~11世紀 奈良・正暦寺蔵

それがこの日光菩薩立像と月光菩薩立像です。どちらも平安時代中期ごろにつくられた優品です。

日光菩薩と月光菩薩は薬師如来に付き従う仏で、正暦寺では本堂の薬師如来坐像の左右に安置されています。明治元年(1868)に正暦寺へ移されたときにはすでに日光菩薩と月光菩薩とされていたようですが、実はつくられた当時の本来の名称は分かっていません。

また現在は一対にされていますが、もとは別々につくられたと考えられています。

一見すると同じようにみえますが、両像の表現の違いはとくに顔に表われています。

(左)月光菩薩立像 顔、(右)日光菩薩立像 顔(上)日光菩薩立像 顔

(下)月光菩薩立像 顔

日光菩薩は瞼が広く、頬がふっくらとして丸みを帯びています。

一方、月光菩薩は鼻筋が通り、面長な顔立ちをしています。

一対の像とされ、日光菩薩・月光菩薩の名称が付けられたのは後の時代と思われますが、ふくよかな像の日光(太陽)、ほっそりした像の月光(月)という印象で、それぞれ太陽と月のイメージに合っていると言えるのではないでしょうか。

また、日光菩薩はケヤキから、月光菩薩はヒノキから彫り出しているという樹種の違いもあります。

三輪山のふもとの大御輪寺にまつられ、明治元年(1868)に離れ離れになったこれらの仏像が、本展で実に約150年ぶりに再会しています。かつての大御輪寺の様子を想像しながら、ぜひご覧ください。

カテゴリ:2021年度の特別展

| 記事URL |

posted by 増田政史(絵画・彫刻室) at 2021年08月23日 (月)

開催中の特別展「国宝 聖林寺十一面観音―三輪山信仰のみほとけ」ブログ第4弾では国宝 十一面観音菩薩立像についてご紹介します。

聖林寺の国宝 十一面観音菩薩立像は、江戸時代までは、三輪山を御神体とする大神神社(おおみわじんじゃ)の境内にあった大御輪寺(だいごりんじ)に安置されていました。

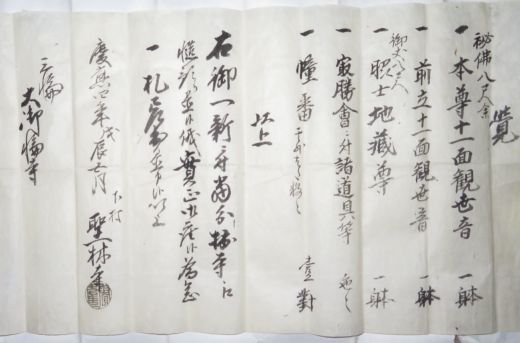

覚 聖林寺蔵(本展では展示していません)

この文書は、聖林寺にあるものです。慶応四年すなわち明治元年(1868)に、本尊十一面観音、脇士(脇侍)地蔵菩薩像などを「御一新につき、当分拙寺(聖林寺)へ慥(たし)かに預かり置き候」と書かれています。

明治新政府の発した神仏分離令によって、神社にあった仏像や仏具など仏教的なものが排除されました。

ここに書かれた十一面観音像が、今回展示している像です。脇侍の地蔵菩薩像は明治6年に聖林寺から法隆寺に移されました。

この展覧会は、およそ150年前に離れてしまったこれらの像を同じ展示室に置いて、かつての大御輪寺の堂内の空間を再現することを意図したものです。

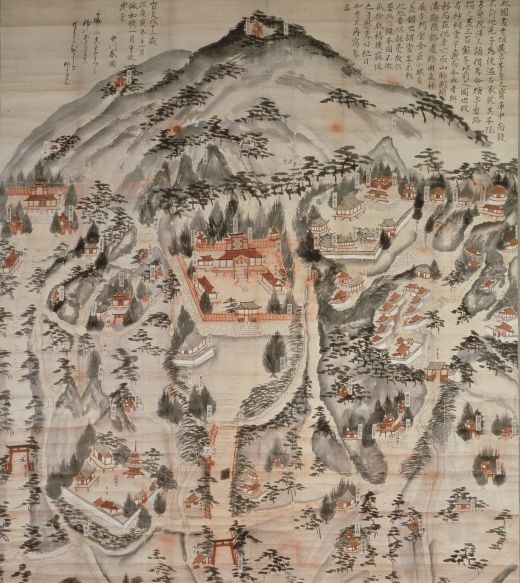

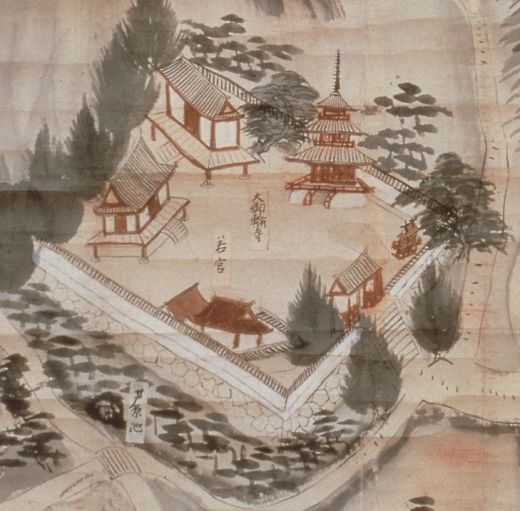

三輪山絵図(部分) 江戸時代・文政13年(1830) 奈良・大神神社蔵

中央上方の赤い柵で囲まれたところが拝殿があるところで左下方が現在若宮になっている旧大御輪寺です。

大御輪寺部分の拡大。三重塔は撤去されましたが、左の仏堂は現存します。

奈良時代から江戸時代まではこのように神社の境内に寺、あるいは寺の境内に神社があるのは普通でした。

詳しく話すと長くなるので簡単に言うと、仏教は多神教で、それぞれの土地の神を守護神として取り込んで、融合する性格だったというのが理由のひとつです。

日本古来の神を信仰する人々が最初は敵対しましたが、飛鳥時代から奈良時代に国家が仏教を重んじるようになって、神仏が合わせて信仰されるようになりました。

しかし、明治政府は神道を国家の宗教にしようと意図して、神と仏を分けること、寺院の財産を没収するなど寺院の勢力を削ぐ政策を実施しました。

それとともに、廃仏毀釈という仏堂、仏像や仏具などを破壊する運動が各地で巻き起こったと言います。

重要文化財 大神神社 若宮社

瓦葺きで柱の上の組み物など仏堂の建築です。

大神神社の場合は、仏堂はそのまま若宮とされて残り、仏像は前述した2体のほか、不動明王坐像が桜井市の玄賓庵に、日光・月光菩薩像が仏具とともに奈良市の正暦寺に移されています。

国宝 十一面観音菩薩立像 奈良時代・8世紀 奈良・聖林寺蔵

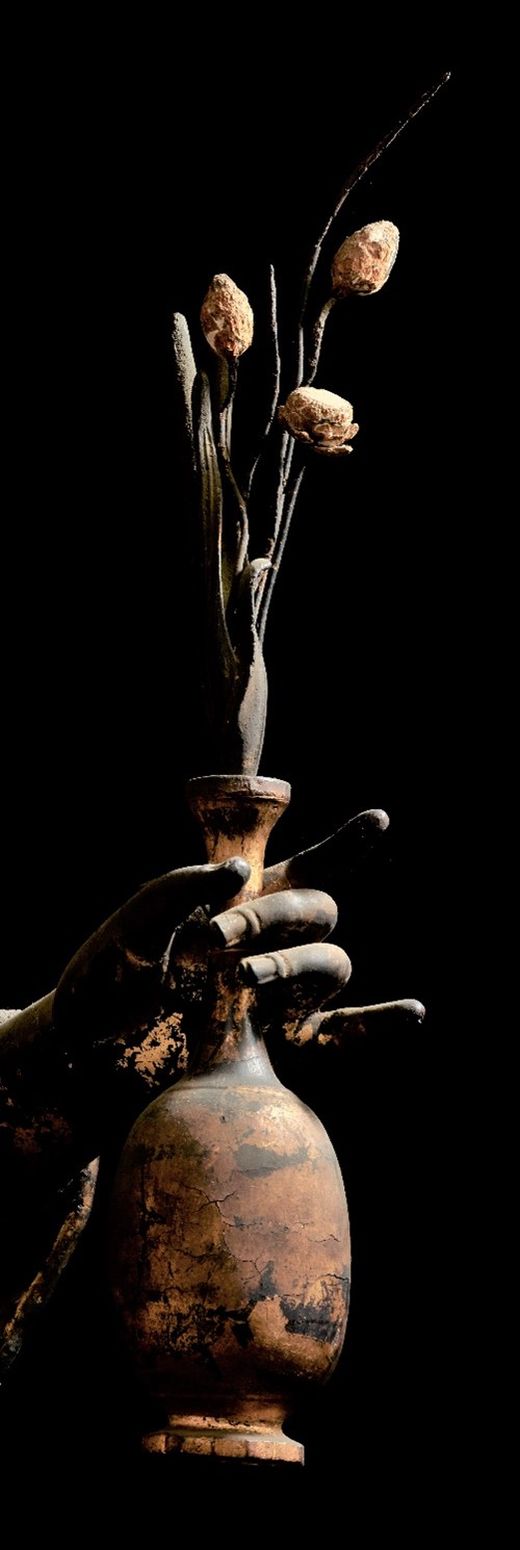

そして、特に注目していただきたいのは、十一面観音像の両腕から垂れる帯状の天衣、左手に持つ花瓶と花、さらには台座、蓮弁の大半も奈良時代のものだということです。

これほどよい状態で保存されたのは、第1に大御輪寺で秘仏だった(最初に掲げた文書に秘仏とあります)こと、第2に大御輪寺から聖林寺に移される時に、丁寧に梱包されて慎重に運ばれたからでしょう。

左手に持つ水瓶

王子形と呼ばれる古い形の水瓶(法隆寺宝物館にたくさんあります)に挿し込まれた花の茎や葉は鉄線に乾漆(かんしつ:漆に木の粉などを混ぜたペースト状のもの)を付けて形を造っています。

台座

蓮の花弁は1枚1枚作って台座に挿し込んでいいます。

そしてもう一つ、両腕から垂れる天衣(てんね:帯状の布)の末端と台座の隙間はわずかで、揺れたら折れる危険がありますが、この像はほとんど揺れません。

なぜなら、足の下から伸びる長い枘(ほぞ:足の裏につくり、台座にあけた穴に挿して倒れないようにするもの)が60センチもあり、台座の底面積も広いのでとても安定しているからです。

足の下から伸びる長い枘

現在、昭和34年に建てられた鉄筋コンクリートの観音堂の改修工事が始まっています。像が造られてから1200年以上を経ていますが、この先それ以上、人類の遺産として護り伝えて行かなければなりません。

カテゴリ:2021年度の特別展

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(学芸企画部長) at 2021年08月18日 (水)