1089ブログ

東京国立博物館(以下、東博または当館)の創立150年を記念した特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」は、1週間の会期延長をへて、12月18日(日)に閉幕しました。

翌日から作品撤収が始まり、展示作品たちはそれぞれの収蔵庫に戻りました。

また、キリンのファンジも国立科学博物館の筑波研究施設へと帰っていきました。

約2か月間の会期を無事に終えることができて、職員一同ほっとしています。

本展には、開幕初日から多くの方が御来場くださり、誠にありがとうございました。

会期中の総来場者数は約35万人にのぼり、国宝をはじめとする東博の名品と150年の歴史を御覧いただくことができました。

しかしながら、事前予約制としたため、見に行きたくてもチケットが手に入らなかった方も多いと思います。

当館所蔵の国宝たちは、本館や東洋館、法隆寺宝物館などの総合文化展で定期的に展示されていますので、いつかまた見ることができます。

さっそくこの正月には、国宝「松林図屛風」が展示されます(創立150年記念特集 戦後初のコレクション 国宝「松林図屛風」のページに移動)。

しかも写真撮影ができますので、ぜひ推しの国宝たちに会いに来てください。

そして、本展は終了しましたが、創立150年の記念事業は来年3月まで続きます。

次の特別展も鋭意準備中ですので、どうぞ御期待ください。

最後になりましたが、本展の開催にあたり、御協力と御支援をいただきましたすべての皆様に厚くお礼申し上げます。

作品撤収後の展示室。祭りの後のような寂しさを感じます。

カテゴリ:東京国立博物館創立150年、2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 佐藤寛介(登録室長) at 2022年12月27日 (火)

展示室で確認等の作業をしていると、来館者の皆様のちょっとした声が耳に入ってくることがあります。

先日は「根付 郷コレクション」展示室で、制服を着た数人の学生さんたちから笑い声が聞こえてきました。

何がおかしいのかと思うと、どうも根付の使用法を紹介する解説パネルの絵がツボにはまったようです。

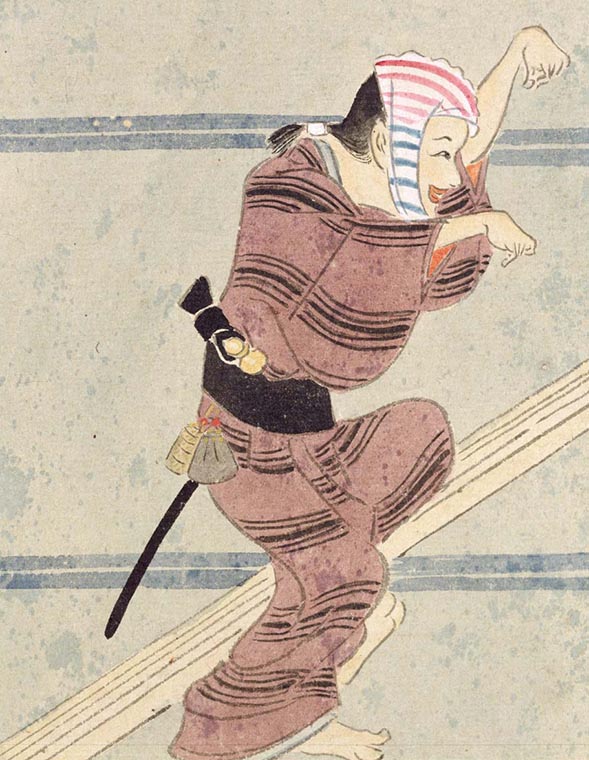

名古屋山三郎絵巻(部分) 伝宮川春水筆 江戸時代・18世紀

そうですね、たしかに変な顔をしていますね。まあ見てほしいのは顔ではなく腰のあたりなのですが、ウケてもらえたなら何よりです。

根付とは、このように帯から巾着など提げ物を吊るすための留め具です。この絵では瓢箪(ひょうたん)を根付として使っています。

現在、東京国立博物館では館蔵の根付を代表する二大コレクション、「郷コレクション」と「高円宮コレクション」を一挙同時に全件公開しています。

前者は実業家の郷誠之助氏(1865~1942)から寄贈いただいた古根付等274件を、後者は故・高円宮憲仁親王殿下(1954~2002)が蒐集された現代根付を中心とするコレクション500件をまとめて鑑賞できる稀有な機会です(両コレクションを一緒に見られるのは12月25日(日)までになりますのでご注意ください)。

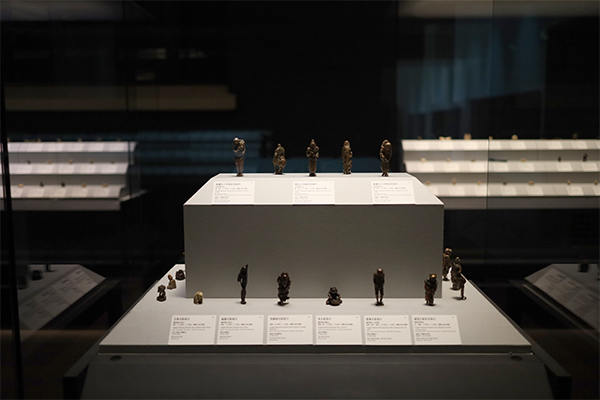

郷コレクション

根付の魅力の一つとして、自由で多彩な主題選択が挙げられます。

神仙、故事伝説から、芸能、遊戯、怪異、霊獣、動物、虫、魚介、植物、器物など、ありとあらゆるものが根付の題材とされていると言ってよいでしょう。

なかには何に分類すべきか、ちょっと迷うようなものもあります。

嚔木彫根付(くしゃみもくちょうねつけ) 線刻銘「三輪」 江戸時代・18世紀

たとえば「肩肌脱いでお腹をかき、大口をあけてくしゃみをする直前のおじさん」。

眉根を寄せて片頬を上げ、おでこの皺も克明に刻み込んでいます。筋張った鎖骨周りの表現も、一瞬をとらえて見事です。

人が身に着ける商品のモチーフは、通常はそれに需要があるから売れるものですが、このどこかの知らないおじさん(当時は知られていたおじさんかもしれませんが)のくしゃみのどこに需要があったのでしょうか。

黄楊材(つげざい)でなめらかに再現された肢体に、作者の対象に対する愛着が感じられるようです。

肉眼で確認するのは大変ですが、口の中には象牙の歯が象嵌されているのもポイントです。

緊褌木彫根付(きんこんもくちょうねつけ) 線刻銘「ふ多葉」 江戸時代・19世紀

こちらは「褌(ふんどし)を締めるおじさん」。

膝のあたりの肉のたるみ具合から、老人に近い年齢に見えます。

褌を締めたことのある方ならおわかりと思いますが(いるのかな?)、前紐を結ぶために前垂れを上げておかなければいけないので、ここでは前垂れを顎と首で挟んでいます。

こんなとき、口は半開きになりますよね。よく見ると、やはり赤い口の中に歯が覗いています。

くしゃみやら褌やら、「美術」の文脈で見ると奇妙ですが、綿密な観察を経て再現された姿には奇妙な魅力があります。当時としてはありふれた「あるある」な光景だったのではないでしょうか。たとえば「モノマネ」のおもしろさは、対象を「知っている」という見る側の共通認識を前提として、その徹底した観察と再現性から生まれるのだと思いますが、こうした作品に感じる諧謔味(かいぎゃくみ)には、どこかモノマネに近いものがあるように感じます。

展示室で、二人連れの女性が「なんか、おっさんばっかだね」と語っていた言葉が印象に残っています。

別にいつも聞き耳をたてているわけではないのですが、そうです、その通りなのです。実際は先述のように多様な主題があるのですが、おじさん主題の作品は圧が強く、記憶に残りやすいように思います。おじさんが造形美の世界で輝く数少ない場と言うべきか。

もう一つ、輝けるおじさんの姿をご紹介しましょう。

按摩木彫根付 線刻銘「惇徳岷江(花押)」 江戸時代・19世紀

盲目の按摩さんが施術する様子は比較的好まれた主題で、「郷コレクション」には他にも数点が含まれています。

澄ました顔で男性の腕を捻っていますが、一方で施術される側の表情やいかに。

左右反対を向く二人の対照的な表情が、一つの作品のなかで見事にオチをつけています。

強面のおじさんが必死の表情で訴える姿は、まさに輝いていると言わざるを得ません。

高円宮コレクション

さて、幕末から明治にかけて、生活様式の変化とともに根付は徐々に実用の場を失っていきます。

一方で海外では人気が高まり、輸出向け商品として命脈を保つこととなりました。

郷氏が蒐集を始めたのも、根付が海外へ大量に流出することへの危機感が背景にあります。国内市場は縮小する一方でしたが、戦後、とくに1970年代からは根付師たちが意識的に「根付」という枠の中で現代的な感覚を反映させた造形を模索しはじめます。

古根付の技術を継承しながら、実用的な需要を失ったジャンルで、芸術性を伴う現代性を表現する。

そんな恐ろしく困難な課題に対峙して生まれたのが「現代根付」です。

幻兎 立原寛玉作 昭和46年(1971) 象牙

白うさぎを見ると、つい反射的に「かわいい!」と愛でたくなりますが、よく見るとどうも「かわいい」うさぎとは何かちがう。

これは一度うさぎの形を分解して、勾玉形に収まるように再構成したためです。根付らしく手慣れする形状にまとめつつ、対象を理知的に捉えて表現しているあたりに、現代根付作家に課せられた問題に対する一つの回答が示されているようです。

現代根付に大きな転機が訪れたのは1990年のことでした。

伝統的な根付の主要素材たる象牙の輸出入が、ワシントン条約のもと原則禁止となったためです。象牙が使いにくくなる一方で、根付素材の多様性は一気に広がりを見せました。

DNAクローンイルカはイルカⅡ 黒岩明作 平成10年(1998) エポキシ樹脂,銀,貝、金粉

伝統的な素材からの脱却は止むを得ない事情であったにせよ、合成樹脂のような新素材の利用は伝統的な技術からも距離を置くことになります。根付師としては大きな挑戦であり、「根付とはこういうもの」という既成概念との闘いでもありました。

この少し前、昭和59年(1984)に高円宮殿下がはじめて根付を購入され、ここから「高円宮コレクション」が形成されはじめます。殿下の蒐集は生きている作家を相手とするものでもあり、制作に関するディレクター的役割を持たれていた点も興味深いところです。

これでもか 針谷祐之作 平成11年(1999) 黄楊、蒔絵

こちらは限界までお腹をふくらませる蛙。やわらかいお腹の感触が、指をめり込ませることで伝わってきます。

このお腹の表現は、殿下のご指摘によって修正された部分だといいます。

「高円宮コレクション」は、現代という根付作家にとって順風満帆とは言い難い状況のなかで、ときに作家に課題を与え、助言をし、作家とともに同じ時代を進んでこられた殿下の活動を通じて形成されたものです。コレクションの全体像を一度に見わたせる機会は、今月12月25日(日)までとなります。高円宮妃殿下による作品解説が掲載された図録『続 根付 高円宮コレクション』もぜひ、この機にご高覧ください。

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 福島修(特別展室) at 2022年12月09日 (金)

皆様こんにちは。東京国立博物館(以下、東博または当館)の刀剣担当研究員の佐藤です。

東博の創立150年を記念した特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」(~12月11日(日))も、お陰様で連日大盛況のうちに会期終盤に差し掛かってきました。

今回の1089ブログでは、本展のキーワードである「89件の国宝」と「150年の歴史」と並んで、大きな注目を集めている国宝刀剣19口(注1)と「国宝刀剣の間」を切り口に、その見方や見どころを紹介します。

(注1)刀剣の数え方の単位には、振、本、などいくつかあり、東博では口を用いています。

1 国宝刀剣の間 ~国宝刀剣19口で最高の刀剣鑑賞体験~

本展では、東博史上はじめて、所蔵する国宝89件すべての公開が実現しました。このうち刀剣19口については、一つの展示室で全件全期間ご覧になることができます。

これが名付けて「国宝刀剣の間」で、これまで東博が培ってきた刀剣展示のノウハウを結集して、理想の刀剣展示室を目指しました。

刀剣の配置は、「童子切安綱」を導入部に、「三日月宗近」を中央部に独立して配置し、続く17口を時代、産地、種別によってグループ分けして壁面の三方に配置して、あたかも国宝刀剣に囲まれるような空間としました。

壁面造作は黒色で統一し、全体照明を最小限にすることで刀身の姿を浮き上がらせ、さらに手に取って見るのと同等のクオリティで鑑賞できるよう、ガラス面と刀身の距離、高さを設定し、見どころである地鉄(注2)や刃文(注3)が引き立つよう、刀身の角度と部分照明を微調整しました。さらに展示ケース内には、外観からは見えませんが、作品保護のための調湿材と地震対策の免震装置を組み込んでいます。

このように、日本刀の世界にどっぷり没入してもらえるよう徹底的にこだわり抜いた「国宝刀剣の間」の実現には、私自身がこのような刀剣展示を見てみたいという気持ちと、写真や言葉では伝えきれない日本刀の美を皆様に理解してもらいたい、という思いがありました。

(注2)刀身の表面に表われた木目のような模様。刀身を製作する工程である「折り返し鍛錬」により生まれる。

(注3)刀身の刃に表われた明るい文様。刃を強化する熱処理である「焼入れ」により生まれる。

東京国立博物館が所蔵する国宝刀剣19口

国宝刀剣の間

誰も見たことがない国宝刀剣だけの展示空間。刀剣の展示方法にも注目してください。中央の「三日月宗近」は、刀身の両面を見てもらえるよう特製ケースとアクリル製刀掛けで展示しています。

その他の刀剣は、木製刀掛け+正絹白布の伝統的な展示方法です。個人的な好みもありますが、この伝統的な展示方法は刀剣を格調高く上品に見せることができるので、なるべく続けたいと思います。

ただし、白布を美しく整えるのは手間と技術が必要です。

国宝 太刀 銘 安綱(名物 童子切安綱) 平安時代・10~12世紀

安綱は鉄産地である伯耆国(鳥取県)を拠点とした日本刀成立期の名工で、本作はその最高傑作に挙げられます。

「童子切」の号は、源頼光が酒呑童子という鬼を本作で斬ったという伝説に由来します。古来より名刀として知られ、天下五剣の一つに数えられます。

国宝 太刀 銘 三条(名物 三日月宗近)三条宗近 平安時代・10~12世紀 渡邊誠一郎氏寄贈

国宝 太刀 銘 三条(名物 三日月宗近) 拡大

京・三条で活躍した日本刀成立期の名工宗近の代表作。古雅で優美な太刀姿を示し、「三日月」の号は三日月形の刃文があることに由来します(写真下)。

天下五剣の一つに数えられる名刀で、豊臣秀吉の正室高台院、将軍徳川秀忠が所持し、徳川将軍家に伝来しました。

2 日本刀の美 ~感覚的で抽象的な日本独特の美~

近年の刀剣ブームにより、世代や性別をこえた新しい刀剣ファンが生まれ、日本刀の美に魅了されています。一方で、実物の刀剣の見どころを理解するのは難しく、専門用語も難解で、近寄り難い印象があるのは確かです。また、どれも同じに見えて違いや良さが分からない、という方も多いでしょう。私は、日本刀の美は、感覚的で抽象的な日本独特のものだと考えています。

その理由として、次の三つが挙げられます。一つ目に、刀剣は武器です。その武器としての「切る」という機能を極限まで追求することで生れた機能美が、日本刀の美の源泉にあります。二つ目に、伝統的な素材と製作技術によって生まれた地鉄や刃文といった鉄の美的な要素が、高度な研磨技術によって引き出されています。それゆえに「鉄の芸術」とも呼ばれ、日本だけでなく世界的にも高く評価されています。三つ目に、刀剣は日本の歴史や文化とも深く関わっています。「武士の魂」という言葉の通り武士の心の拠り所となり、また、神仏の力が宿る神器として信仰の対象となり、さらに権威の象徴として贈答に用いられました。このように、優れた日本刀は単なる武器を越えた存在であり、日本美術工芸においても大きな位置を占めています。この感覚的で抽象的な日本刀の美を、我々の祖先たちは古くから愛でてきました。

そして、長い刀剣鑑賞の歴史の中で、理解しがたい日本刀の美を表現するために培われたのが専門用語であり、いわば、日本刀の美を論理的、具体的に理解するための道標といえます。今回の「国宝刀剣の間」もまた、奥深い日本刀の世界に皆様を誘い、その美をより深く理解していただくための最高の道標を目指したものであります。

3 国宝刀剣の見どころ ~造形と由来伝来~

国宝刀剣は、美術的価値と歴史的価値を兼ね備えた名刀です。そして、その造形や由来伝来にもとづく尊称である「号」を与えられたものが多くあります。さらに、「名物」という冠が付せられた刀剣は、刀剣研磨・鑑定の権威である本阿弥家が江戸時代にまとめた『享保名物帳』に掲載されたもので、現在でも高い評価を受けています。

その典型例として、国宝「太刀 銘 備前国包平作(名物 大包平)」を紹介します。作者の包平は、備前(岡山県)で活躍した刀工です。力強く長大な刀身、精美な地鉄、冴えた刃文と、三拍子揃った完全無欠の名刀であり、日本刀の横綱とも称されます。号の由来として、『享保名物帳』に「寸長く大きなる故」とあり、その雄大な造形への畏敬の念が込められています。江戸時代には岡山藩主池田家に伝来し、歴代当主に引き継がれた、まさに伝家の宝刀です。

国宝 太刀 銘 備前国包平作(名物 大包平)古備前友成 平安時代・12世紀

4 地域による作風の違い

そして、国宝刀剣19口を一堂に展示した「国宝刀剣の間」ならではの、もう一つの貴重な鑑賞体験として、刀剣の作風が地域によって異なることを、見比べることで直感的に理解できます。

今回の国宝刀剣は、主に三つの地域、山城(京都)、備前(岡山)、そして相模(神奈川)で製作されたもので、ここで培われた刀剣の作風を、山城伝、備前伝、相州伝といいます。

これらの作風を一言で表現するならば、山城伝は「優美」、備前伝は「華麗」、相州伝は「覇気」といえます。この作風の違いは、それぞれの地域文化に根差していると考えられます。

まず、山城伝は京都で生まれたが故に貴族の美意識と価値観を色濃く反映しており、その作風はあくまで優美です。備前伝は万人好みの華麗な作風を追求し、さらに良質の鉄資源に恵まれていたことから、日本最大の刀剣産地として栄えました。 そして、相州伝は武士の都である鎌倉で生まれたので、武士好みの覇気あふれる作風に徹しました。この作風の違いを、「国宝刀剣の間」で実物を通して確かめていただきたいと思います。

山城伝「優美」

国宝 太刀 銘 来国光 嘉暦二年二月日 来国光 鎌倉時代・嘉暦2年(1327)

国光は京・来派の名工です。本作は地刃の出来栄えと健全さから代表作に挙げられ、精美な地鉄に端正な広直刃の刃文を焼入れています。

徳川将軍家に伝来し、徳川家達から東宮(大正天皇)に献上されました。

備前伝「華麗」

国宝 太刀 銘 吉房(岡田切) 福岡一文字吉房 鎌倉時代・13世紀

絢爛豪華な作風で知られる吉房の最高傑作として名高い名刀。「岡田切」の号は、織田信長の次男信雄が、家臣の岡田重孝を本作で斬ったことに由来します。

明治時代に益田孝から東宮(大正天皇)に献上されました。

相州伝「覇気」

国宝 刀 金象嵌銘 城和泉守所持 正宗磨上本阿(花押) 相州正宗 鎌倉時代・14世紀

地刃の鍛えと沸の美を強調した相州伝の大成者として名高い正宗の典型作。その号は、城和泉守昌茂が所持し、本阿弥光徳が正宗の作と極めたことに由来します。

弘前藩主津軽家の伝来品で「津軽正宗」とも呼ばれます。

5 太刀と刀

次に、博物館や美術館での刀剣展示では、刀身の刃を下にしたものと、刃を上にしたものがあります。意外に知られていませんが、これは刀剣の種類の違いを表わしています。

刃を下にして刀身の反りが上に向いた状態で展示されているのが太刀、刃を上にして刀身の反りが下を向いた状態で展示されているのが刀なのです。

この違いは、刀剣を刀装(拵)に収納して、左腰に装着している状態を示しています。

つまり、太刀は刃を下にして腰帯から吊り下げて装着します。これを「佩(は)く」といいます。刀は刃を上にして腰帯に通して装着します。これを「指す」といいます。

一見、同じ形状をした刀身であっても、太刀と刀では装着の仕方が根本的に異なるのです。

そして、太刀と刀では、一般的に太刀は刀身が長く、刀は太刀に比べると刀身が短いといえます。さらに、時代によって主に使用された年代が異なります。

大きな流れとして、およそ500年前の戦国時代を境に太刀から刀へと移行していきます。これには主に二つの理由が連動していると考えられます。一つ目が、刀剣を扱う技術、つまり剣技の進化です。太刀の場合は、1:鞘から抜刀して、2:構え直して、3:攻撃する、という3段階が必要です。一方、刀の場合は、1:鞘から抜刀して、2:そのまま攻撃する、ことができます。太刀より刀の方が一段階すばやく攻撃でき、その一瞬が生死を分かつということが経験的に理解されるようになり、刀剣の主流は太刀から刀へと変化していきます。二つ目が、合戦のあり方、すなわち戦闘方法の変化です。太刀は平安時代後期の日本刀成立期から、その当時の戦闘方法の主流である少数精鋭の騎馬戦で用いられました。互いに馬上で戦いますので、刀身の長い方が有利なことから、太刀は自ずと刀身が長くなります。一方、戦国時代になると戦闘方法は徒歩集団戦が主流となり、密集した状態での乱戦となります。

そのため、抜きやすく扱いやすい、刀身の短い刀が用いられるようになりました。

さらに、話がややこしくなりますが、本展で展示している国宝刀剣19口のうち、刀は3口ありますが、実はいずれも本来は鎌倉時代に製作された太刀で、戦国時代に刀へと仕立て直されたものなのです。

この太刀から刀への仕立て直しを磨上げといいます。長大な太刀を扱い易いよう短く切り詰めるのですが、鋒を切り詰めては武器としての機能を損なってしまいます。そこで柄に納める茎の方を切り詰めて、刀身の手元側を新たに茎に成形し直すのです。

そして、重要なこととして、戦国武将たちは、当時つくられた刀ではなく、古い時代につくられた名刀を手挟むため、太刀を磨上げて刀にしたのです。ここに、刀剣が持つ権威の象徴としての性格が表われています。

国宝 太刀 銘 備前国友成造 古備前友成 平安時代・11~12世紀 山本達郎氏寄贈

友成は古備前といわれる初期の備前刀工。本作は、やや細身の刀身に、小丁子に小乱を交えた刃文を焼入れています。将軍徳川家宣から江戸幕府老中で常陸国笠間藩主の井上正岑が拝領し、同家に伝来しました。

国宝 刀 無銘 正宗(名物 観世正宗) 相州正宗 鎌倉時代・14世紀

正宗の代表作の一つとして名高く、躍動感のある地刃の働きが見どころ。号は能楽の観世家が所持していたことに由来し、明治維新の際に徳川慶喜が有栖川宮熾仁親王へ献上し、高松宮家に伝えられました。

6 武将と名刀

そして、先ほどの太刀を磨上げて刀にする話と関係しますが、腕に覚えのある武将、名のある武将ほど名刀を求めました。その代表例として、国宝「太刀 銘 長光(大般若長光)」を紹介します。

本作は、備前(岡山)を拠点に日本最大の刀工流派として栄えた長船派を確立した名工長光の代表作です。「大般若」の号は、この太刀の代付が六百貫という破格の高値だったことから、六百巻からなる大般若経になぞらえたことに由来します。刀身はがっしりとした太刀姿で、よく鍛えられた地鉄に、華やかな刃文を焼入れています。本作は足利将軍家の伝来品で、後に織田信長が所持し、姉川合戦の武功により徳川家康へ贈られ、さらに長篠合戦の武功により奥平信昌が賜った、まさに武勲の象徴といえます。このように、名刀は武家としての歴史や家格を表わすものでもあるのです。

国宝 太刀 銘 長光(大般若長光) 長船長光 鎌倉時代・13世紀

7 東京国立博物館の国宝刀剣

現在、国宝に指定されている刀剣は計122口(刀装を含む)あります。東博はこのうち19口を所蔵しており、一つの博物館が所蔵する数としては全国最多で、当館所蔵の国宝89件に占める分野別の比率でも絵画に次いで高いです。

その理由は東博の歩んできた150年の歴史にあります。東博所蔵の国宝刀剣19件の来歴は、大きく次の四つに分けられます。

(1)購入したもの 2口

短刀 銘 吉光(名物 厚藤四郎)

太刀 銘 長光(大般若長光)

(2)寄贈を受けたもの 3口

太刀 銘 三条(名物 三日月宗近)渡邊誠一郎氏寄贈

刀 無銘 貞宗(名物 亀甲貞宗)渡邊誠一郎氏寄贈

太刀 銘 備前国友成造 山本達郎氏寄贈

(3)文化財保護委員会及び文化庁が購入し、管理換されたもの 7口

太刀 銘 安綱(名物 童子切安綱)

太刀 銘 備前国包平作(名物 大包平)

短刀 銘 行光

刀 金象嵌銘 城和泉守所持正宗磨上本阿(花押)

刀 無銘 正宗(名物 観世正宗)

太刀 銘 助真

太刀 銘 長光

(4)宮内省から移管されたもの 7口

梨地螺鈿金装飾剣

太刀 銘 定利

太刀 銘 来国光 嘉暦二年月日

群鳥文兵庫鎖太刀 刀身銘 一(上杉太刀)

太刀 銘 吉房

太刀 銘 吉房(岡田切)

太刀 銘 備前国長船住景光 元亨二年五月日(小龍景光)

このうち、7件と数が多い(3)は当館の独立行政法人化(2001年)により現在は行われていません。次に、同じく7件の(4)が東博の歴史と深く関わっています。

これらは江戸時代から戦前にかけて、将軍家、大名家、公家、政治家、実業家などから皇室や皇族に献上されたもので、とくに刀剣を愛好された明治天皇の存在が大きかったとみられます。

そして、明治19年(1886)に宮内省の所管となった当館に収蔵され、昭和22年(1947)に国立博物館への移管という形で引き継がれることになりました。

国宝 群鳥文兵庫鎖太刀 刀身銘 一(上杉太刀) 福岡一文字派 鎌倉時代・13世紀

上杉氏から三嶋大社(静岡県三島市)に奉納されたという伝承から上杉太刀と呼ばれ、三嶋大社から明治天皇に献上されました。刀装(写真上)は、帯執に兵具鎖を用いた兵庫鎖太刀で、群鳥文を表わした蒔絵と金物の装飾が見どころです。付属する刀身(写真下)は、「一」の銘と作風から、備前(岡山)の福岡一文字派の作と考えられます。

以上、特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」の大きな見どころである国宝刀剣19口と「国宝刀剣の間」を切り口に、その見方や見どころを紹介しました。

創立150年というメモリアルイヤーだからこそ実現した「国宝刀剣の間」で、一つずつじっくり鑑賞するのもよし、時代や地域による作風の違いを見比べるのもよし、それぞれの刀剣がもつ物語に思いを馳せるのもよし、国宝刀剣のオーラを全身で浴びながら、その魅力にどっぷり没入していただきたいと思います。

そして、総合文化展での定期的な公開の機会はこれからもあります。 ぜひ、博物館での本物との出会いを通して、日本刀のもつ美しさ、気高さ、凄味を、感じていただければと思います。最後になりましたが、「国宝刀剣の間」の実現にあたり、技術面で御尽力いただきました会場造作業者の皆様、そして同僚の酒井元樹研究員に深く感謝いたします。

カテゴリ:東京国立博物館創立150年、刀剣、2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 佐藤寛介(登録室長) at 2022年12月02日 (金)

2020年度、2021年度と2年間お休みした「東博ボランティアデー」ですが、今年は3年ぶりに開催します。

ボランティアデーではボランティア募集説明会や活動紹介ツアーに加え、各種ガイドツアーにもご参加いただけます。東京国立博物館(トーハク)ボランティアの活動内容を知ることのできる、絶好の機会です。

トーハクのボランティアってどんな人たち?

博物館での時間を「より楽しく」「より快適に」すごしていただくために、トーハクでは約150名のボランティアが活動を行っています。主に、来館者の方へのご案内や、体験コーナーのサポートなどを中心に活動しています。

ボランティアによっては、それに加えて、講演会やイベントのサポートをしたり、ガイドツアーやワークショップなどの活動を行うメンバーもいます。

本館1階でのご案内の様子

コロナ禍でのボランティア活動

コロナ禍で、休館になったり、開館していても緊急事態宣言が出ている間は、ボランティア活動を休止していました。その間、ボランティアのメンバーの皆さんは、所属している曜日グループで連絡を取り合ったり、オンラインの練習を兼ねたおしゃべり会を実施し、つながりを絶やさないようにしました。自主企画活動のグループでは、当館ウェブサイトでご覧いただく「自主企画グループ 新聞」の作成にも取り組みました。

博物館が開館してからは、少しずつ感染対策をしながら再開し、現在も活動時間を短縮して活動を行っています。ボランティア活動を再開すると、「活動始まったのですね」とお声掛けくださるお客様もあり、再開を楽しみにしていたのはボランティアだけではなかったのだなと感じています。

今年のボランティアデー

(1)自主企画活動グループによる催し

トーハクにはボランティアメンバーが自分たちで企画・運営する自主企画活動グループが16あり、ガイドツアー・ワークショップなどを実施しています。ボランティアデーでは、通常はバラバラの日に行っているガイドツアー等の催しを2日間にギュッと凝縮して実施します。

現在、感染症拡大防止のため、展示室でのガイドを休止しています。これまで展示室内で行っていたガイドツアーはかたちをかえて、当日見られるおすすめ作品をスライドを使って平成館大講堂の大画面でご紹介します。展示室ではなかなか見ることができない角度や細やかな部分などもご覧いただけるのはスライドトークならではです。

各グループでコロナ禍での実施方法を検討し、時間を短縮したり、内容を変更したりと、今までと違うやり方に試行錯誤しながらも、お客様に楽しんでいただけるよう張り切って準備しています。

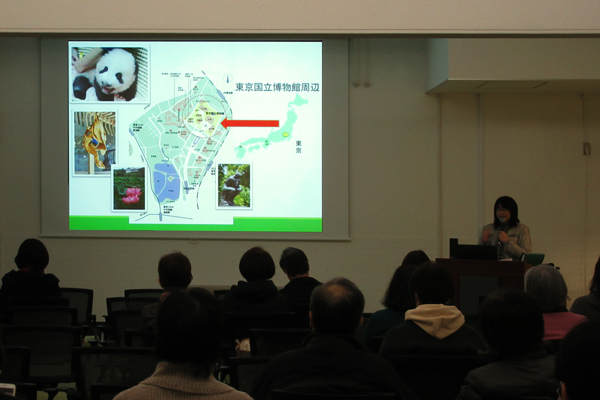

平成館大講堂でスライドトークの練習

(2)ボランティアデーだけの「活動紹介ツアー」

この日は特別に、ボランティアが活動内容を皆さんにご紹介するツアーを行います。

館内のどこでどのような活動をしているか、お客様からどんな質問があるのか、ボランティア活動にどんなことにやりがいを感じているかを、少人数のグループに分かれてご案内します。

それぞれのボランティアの本音を聞くことができるでしょう。

博物館でのボランティア活動に興味をお持ちの方や、トーハクに興味がある方は、このツアーも、ぜひお勧めです。

活動紹介ツアー(2019年の様子)

(3)令和5年度ボランティア募集説明会

コロナ禍で2年間新規ボランティアの募集をしておりませんでしたが、令和5年度はあらたに50名程度の新規ボランティアを募集します。

ボランティアデーでは新規ボランティアの「募集説明会」も行います。

コロナ禍で活動時間・内容や応募方法など変わっているところがあります。活動の内容や応募の注意点を職員がお話しますので、これから応募を考えている方は、あわせてご参加ください。

令和5年度ボランティアの募集受付期間は12月5日(月)~令和5年1月11日(水)です。 募集要項で活動内容・応募条件をご確認のうえ、東博ウェブサイトの応募フォームからご応募ください(応募フォームは12月5日に公開します)。

ボランティア活動のページから募集要項を見る

募集説明会(2019年)

コロナ禍でのボランティアデーの実施方法を考え、例年とはちょっと違った形での実施になりますが

ご参加いただけるお客様に楽しんでいただけるように準備を進めています。

博物館のボランティアに興味のある方、トーハクをもっと楽しみたい方は、ぜひ、お気軽にご参加ください。

ボランティアーの詳細なスケジュールは、東博ボランティアデー2022のページでご確認いただけます。

| 記事URL |

posted by 永田香織(ボランティア室アソシエイトフェロー) at 2022年11月28日 (月)

東京国立博物館創立150年記念 特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」(~12/11まで)はいよいよ会期後半となりました。

今回は絵画に関わる作品を紹介いたします。

「国宝」と銘打って、所蔵の国宝がすべて展示されるということなので、どうしても国宝にばかり目が行きがちですが、第2部「東京国立博物館の150年」でも魅力ある絵画作品が展示されています。

ここでは、「赤坂離宮花鳥図画帖」をご紹介いたします。

この作品はもともと東宮御所として建てられた現在の迎賓館赤坂離宮の花鳥の間の内壁を飾る、七宝の花鳥図の下絵として描かれた作品です。

赤坂離宮に実際に嵌められている七宝は渡辺省亭(わたなべ せいてい、1851~1918)の原画に基づくものですが、下絵の段階では省亭とともに荒木寛畝(あらきかんぽ、1831~1915)も描いていました。

下絵とは言っても、両者ともそのまま本画として通用する完成度です。

今回、両者を交互に並べて展示していますが、そうして見てみると、両者の感覚の違いが見えてきます。

赤坂離宮花鳥図画帖

荒木寛畝の作品は、伝統的な東洋画の描法に洋画の写実味を加えた精緻な描写で鳥たちを描いています。

花鳥図といいつつも草花の描写は背景の一部としてで、あくまで鳥がメイン。

そのため、各鳥の姿がもっともよく見えるようにポーズをとったような姿が多くなっています。

それが格式ばった感じを与え、緻密な描写と相俟って、ややもすると硬さや重さを感じる画面となっているように思われます。

楕円形の画面ですが、それぞれが一幅の掛軸となっても違和感ありません。むしろ、掛軸作品としての意識のまま描いているようにも見えます。

赤坂離宮花鳥図画帖 雁(かり)

荒木寛畝筆 明治39年(1906)頃 昭和13年(1938)宮内省より引継 東京国立博物館蔵

展示:2022年11月15日~12月11日

一方、渡辺省亭の作品は、鳥をメインにしたものもありますが、その多くは小型の鳥たちが草花や樹木の中で戯れ、憩う姿を描いたものです。

あたかも自然の中で鳥が枝先に止まった一瞬をカメラでとらえたかのような構図です。

省亭も写実的な描写をしていますが、鳥の描写は一見精緻に見えながら、寛畝のように羽を一枚一枚しっかりとした線で描く描写ではなく、スピード感のある筆触や絵具の濃淡を活かした色面を巧みに用いて立体感や羽毛の質感表現がなされ、そこにペン画のような軽やかなタッチで必要最小限の線描を載せる描写です。

植物の描写も軽やかな線描と暈しを効果的に用いて花や葉、茎を描き、樹木の枝や幹といった、存在感のあるものは輪郭線を用いず、色の濃淡、暈しのみで表現することで、画面全体に軽やかさが生まれているように思われます。

赤坂離宮花鳥図画帖 鶫に黄櫨・竜胆(つぐみ はにし りんどう)

渡辺省亭筆 明治39年(1906)頃 昭和13年(1938)宮内省より引継 東京国立博物館蔵

展示:2022年11月15日~12月11日

雁 翼の拡大図

雁 翼の拡大図 鶫 翼の拡大図

鶫 翼の拡大図 黄櫨・竜胆の拡大図

黄櫨・竜胆の拡大図

このように比べてみると、どちらも西洋画の写実の意識を持って制作している点は共通していますが、 寛畝は伝統的な重厚感のある感覚が強く、省亭は伝統に基づきながらもより瀟洒で親近感のある感覚が強く出ているように感じます。

省亭の作品は欧米の方にも受け入れられやすい画風と言えます。その点は、図案家として輸出用の七宝工芸の図案を描き、仕事の関係でパリに滞在して現地で印象派関係の人々と交流した経験をもつ省亭の経歴が大きく活かされているのでしょう。

花鳥の間の天井画はフランス人画家によるもので、他の部屋の天井画もフランス人画家の手になるものです。それらとのバランスを考えても、当時の日本における西洋建築の先端を行く、ネオ・バロック様式による宮殿建築の装飾の原画として省亭の原画が採用されたのもわかる気がします。

創作の場としての博物館

もう1点、絵画作品ではないのですが、絵画作品に影響を与えたものとして、キリン剝製標本にも触れさせて頂きます。

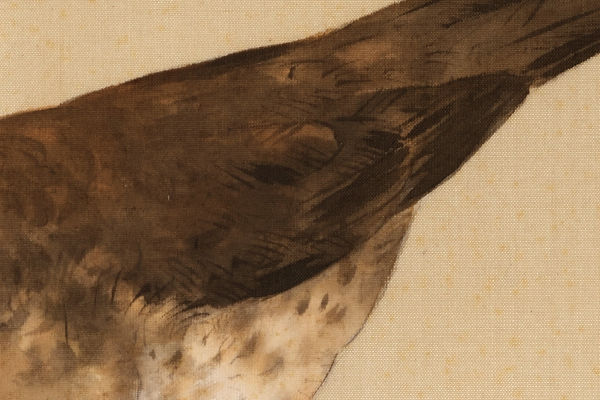

キリン剝製標本 明治41年(1908) 国立科学博物館蔵

この剝製は、明治40年(1907)に、初めて生きたまま日本に来た雌雄のキリンの雄のものです。雄はファンジ、雌はグレーという名前でした。

そのころ、博物館は上野動物園も所管しており、そこで飼育、公開され人気を博したそうです。

しかし、キリンを飼育するのは初めてのことだったため、設備が十分でなく、日本の冬の寒さによって、翌年春に二頭とも死亡してしまいました。

死亡後に剝製標本にされて、博物館に収蔵され、天産部(自然史、自然科学系の部門)の資料として公開されました。

当時の展示の様子

日本における初期の剝製標本として貴重な資料であるのですが、実はこのファンジ、絵画創作のモデルともなっていたのです。

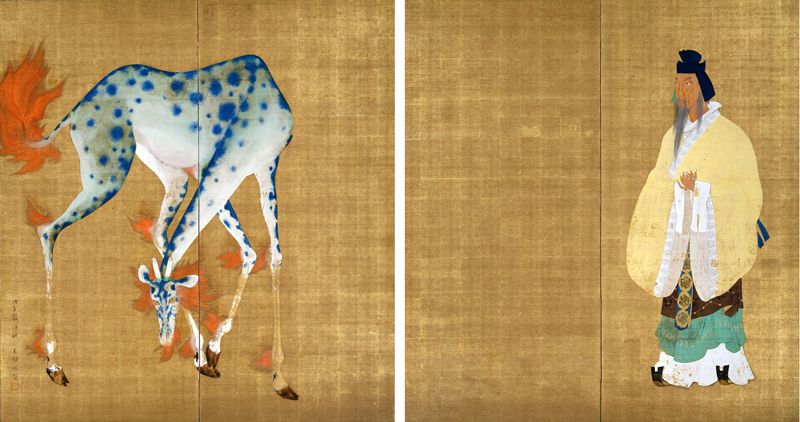

現在千葉市美術館の所蔵となっている、石井林響(いしいりんきょう、1884~1930)が描いた「王者の瑞」という2曲1双の屏風がそれです。

千葉市美術館学芸課長の松尾知子様からご教示頂きました。

王者の瑞 石井林響筆 大正7年(1918) 麻本着色2曲1双 千葉市美術館所蔵

石井林響は、千葉県山辺郡土気本郷町(現千葉市)出身の日本画家で橋本雅邦に師事しました。

本作は第12回文展出品作品で、唐代中期を代表する文人・韓愈の「獲麟解」(『古文観士』)の一節「麟為聖人出也。」に基づく、聖人のために麒麟が出現した場面を描いています。

通常、麒麟は、ビールの商標でご存知のような姿に描かれますが、林響は実際の動物のキリンをモデルにしました。

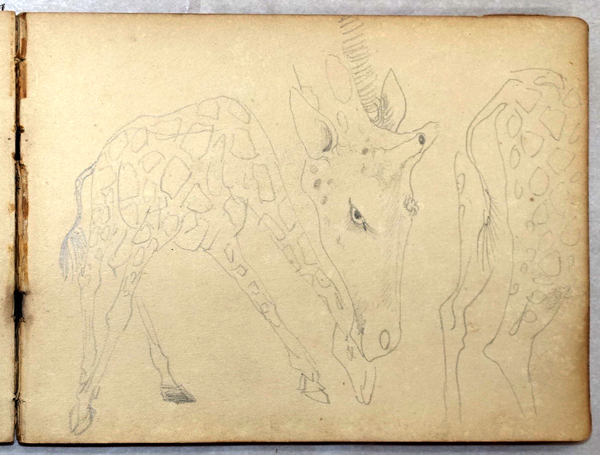

本作のもととなったと考えられるスケッチが林響のスケッチ帖の1冊にあり、動物園にキリンがいなかったので、博物館で特別に保管庫を開けてもらいスケッチを行ったという話が伝えられているそうです(松尾知子『生誕135年 石井林響』美術出版社、2018)。

スケッチのキリンの姿とファンジの姿を比べると、確かにファンジをモデルにしたことがわかります。

スケッチしたキリン

スケッチしたキリン ファンジ

ファンジ

この屛風は本展には展示されていませんが、博物館の収蔵品が、新たな創作の源となっていたことを物語る興味深い事例として挙げさせて頂きました。

このほかにも、縄文土器と岡本太郎、埴輪と版画家の齋藤清など、博物館の収蔵品も見てインスパイアされ、自身の新たな境地を開いていった作家がいます。

これらの事例は、収集・保管・展示を通して、常に社会と関りを持ち続けている博物館の役割の一端を物語るものです。

今回の展覧会も、皆さんの文化財への関心や、モノの見方、創作意欲を触発するきっかけとなれば幸いです。

カテゴリ:絵画、東京国立博物館創立150年、2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 沖松健次郎(列品管理課長) at 2022年11月24日 (木)