1089ブログ

ご好評いただいている特別展「栄西と建仁寺」も、会期半ばを過ぎ、4月22日(火)から後期に入りました。サッカーにたとえるならば前半終了、出場選手もかなり入れ替わりました。読者の皆さまはすでに、脆弱な文化財を守り後世に伝えるため、展示期間に制限を設けていることをご承知のことと思います。作品の中には、かなり高齢の選手もおりますので。

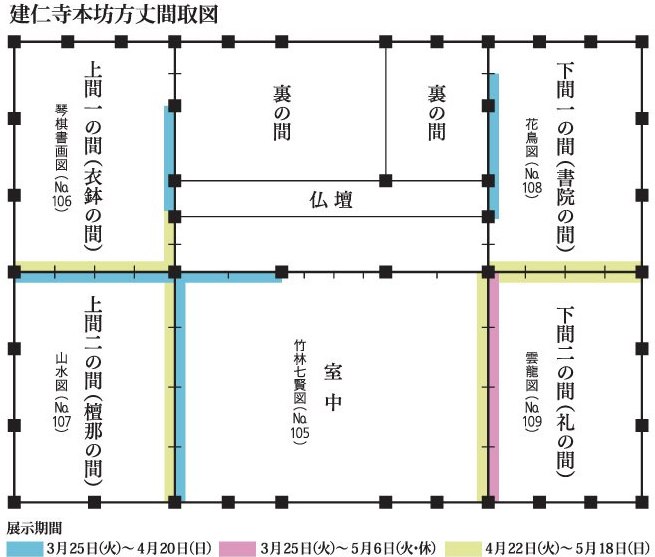

それはともかく、とくに大きく変化した「第3章 近世の建仁寺」から、建仁寺本坊の大方丈の障壁画を公開している展示室について、話題にしましょう。

建仁寺大方丈6室のうち仏間を除く5室は、海北友松の障壁画(襖絵、壁貼付画)によって囲まれていました。ところが、昭和9年(1934)の室戸台風で方丈が倒壊したため、これら襖絵や壁貼付画は、50幅の掛軸に改装され、以降、京都国立博物館に保管されるようになったのでした。現在、方丈にはその高精細デジタル複製画がはめ込まれていますが、本展に出品されているのは、もちろんオリジナルの方で、すべて重要文化財です。

本坊方丈襖絵(高精細デジタル複製画)

大方丈障壁画は、中央の部屋の「竹林七賢図」、北西の部屋の「琴棋書画図」、南西の部屋の「山水図」、北東の部屋の「花鳥図」、南東の部屋の「雲龍図」で構成されます。これらについて、前後期おおよそ半分ずつ選手交代し、ご覧いただいているわけです。部屋の雰囲気もずいぶん変わりました。

これらの作品は、彼の代表作であるばかりでなく、日本の水墨画の名作としても知られています。なかでも有名な場面が、比類ない雄渾さをしめす水墨の「雲龍図」8幅(元襖8面)でしょう。

重要文化財 雲龍図 海北友松筆 安土桃山時代・慶長4年(1599) 京都・建仁寺蔵

[展示期間 8幅のうち 左4幅(上):3月25日(火)~5月6日(火・休) 右4幅(下):4月22日(火)~5月18日(日)]

前期には、口を閉じた龍4幅(元西側4面)が展示されていましたが、展示替えで口を開いた龍4幅(元北側4面)が登場し、二龍が向き合いました。二龍ですが、画は一流です!!縦2メートル近く、横は4面で5~8メートルずつ。迫力満点の大画面です。5月6日まで全8幅を展示、この期間、向き合って視線をぶつけあう二龍の姿をご覧いただけます(5月8日以降は、口を開いた龍4面のみを展示)。

海北友松(1533~1615)は、琵琶湖の東岸で、浅井氏の家臣、つまり武家の子として生まれ、戦国の動乱期、幼くして京都・東福寺に入り禅林で過ごしました。40代で還俗して武道に励み、50~60代から画家として本格的活動に入ります。「剣」を「筆」に持ち替えた人と言ったらよいでしょうか。その画の迫力には、どうも武人のDNAが関係しているように思えてなりません。友松が描いた龍の画が朝鮮国にわたり、彼の地の人々にも鑑賞され、その名が伝わっていたという事実も知られています。それにしても50~60代から83歳で没するまでの画業、高齢社会の今日、希望と勇気を与えてくれる画家ですね。じつは建仁寺大方丈の障壁画制作は、慶長4年(1599)67歳のときで若描き(!?)なのです。

海北友松は、日本美術史の教科書では、狩野永徳・狩野山楽・長谷川等伯・雲谷等顔とならぶ桃山絵画の巨匠と記されます。しかし永徳や等伯と比べると、知名度はまだ高くなく「かいほくともまつ??」などと読まれてしまいそうですが、この機会にぜひ「かいほうゆうしょう」という読み方とともに、その切れ味満点の水墨の魅力を知っていただきたいと思います。

ところで、ふつう日本の絵は、画面を寝かせて描くのですが、この「雲龍図」は、立てかけて描かれたようです。あちこちに水気の多い墨が縦方向に流れているのが分かります。

それから「画龍点睛」も。龍に命を吹き込む瞳は、丸い点「●」ではなく、力をこめ二画ではねた「∨」で表されています。

雲龍図(部分)

龍の画のなかで、この龍がいちばん引き締まった表情をしていてカッコいい、と私は思うのですが、その理由のひとつはこの眼にあるでしょう。丸い瞳では、可愛くなってしまうでしょうし。龍が巻き起こす大気の描写もすばらしい。とても力強く、龍が現れた瞬間を劇的に演出しています。ともかく墨の色が深く、濃淡の諧調が美しいのです。ぜひ実作品の前に立って、これらのことを確かめてみてください。

カテゴリ:news、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 山下善也(当館絵画・彫刻室主任研究員) at 2014年04月27日 (日)

ようこそ、美しき混沌へ─本館18室「近代の美術」工芸の見どころ─

4月15日、本館18室が「近代の美術」の展示室として新装開展し、二週間になろうとしています。もうご覧いただけたでしょうか。

近代の絵画、彫刻と、工芸とが18室、19室という二つの展示室に展示されていたものが、今回のリニューアルで久々に絵画、彫刻、工芸すべての分野が18室というひとつの部屋に集まり、日本の近代美術の全貌を見ることができる部屋となりました。

18室全景

全部一緒ということは

絵画に日本画と洋画があり、彫刻にも伝統の木彫や新しいブロンズがある。そして工芸では江戸時代以来の技と、西洋からの影響を受けた新たな動きが混在する。工芸の中には絵画となろうとするものまで現れる。これこそまさに日本の近代美術が体験した混沌なのであります。

会場で

入ってすぐにあるのが仏師の流れをひく木彫の大家高村光雲の「老猿」。鷲が飛び去った先を睨む姿がそこに。右手の長い壁付きケースには、軸装や屏風の日本画とともに額装された洋画が展示されています。「老猿」の先、左の壁沿いには平櫛田中の木彫「木によりて」。そして展示室中央には熊、鷲、兎、鳳凰、鯉が。彫刻家、工芸家による金工、陶磁作品の競演。

その先にすくっと立つのが、口縁に向かって大きく広がる大瓶。その伸びやかな姿全体を使って菖蒲が描かれる。これがあの蟹を張り付けた脚付鉢を作った帝室技芸員宮川香山の作品であることの驚き。

左手壁沿いのケースには、額装の作品が並ぶのですが、西村荘一郎の作品は「萩蝶木画額」。色彩の異なる木を組み合わせて萩と蝶を描くもの。加納夏雄の「月に雁図額」、三浦乾也の「鵞鳥図嵌入額」とまさに絵画であるかのような工芸の数々。

そして立体造形として力感溢れる関沢卯一の「宝相華唐草文花瓶」があり、その先の大きなケースには、巨大な工芸が。

横山孝茂・横山弥左衛門の合作による「頼光大江山入図大花瓶」の一対はウィーン博覧会事務局から引き継いだ作品。1873年のウィーン万国博覧会出品にあたり、シーボルトから「大きなものを。一対で」というアドバイスを体現した作品は、大きさに感動したらば、すぐさま近くによって、その細密なる装飾をご覧下さい。「よくぞ、ここまで。どうして…」

頼光大江山入図大花瓶 横山孝茂・横山弥左衛門作 明治5年(1872) ウィーン万国博覧会事務局(2014年8月17日(日)まで展示予定)

竹内忠兵衛・初代川本桝吉の合作による「七宝花鳥文大壺」もまた一対の大作でありますが、今回はその大きさにより一点のみの展示です。そして七代錦光山宗兵衛の「色絵金襴手双鳳文飾壺」は京薩摩の到達点というべき技巧の粋を尽くしたもの。

明治初期から大正、昭和にかけての工芸が、その近代の混沌の世界の中で輝きを放っています。同僚が「凄いですね、近代工芸は。初めて見ました。」と言ってくれました。本当はすべて今までも展示していた作品なのですが…。

| 記事URL |

posted by 伊藤嘉章(学芸企画部長) at 2014年04月26日 (土)

本館リニューアル─本館18室「近代の美術」 絵画・彫刻の見どころ─

新しい「近代の美術」の展示室はたいへん明るくなりました。以前は少し陰鬱な展示室でしたが、展示室の壁面をぬり直し、ケース内の経師(壁紙)を白くして、天井光を増やし、透明度の高い展示ケースを導入した結果、作品がたいへん見やすくなっています。

展示室風景

今回はリニューアル・オープンを記念して、当館を代表する近代美術のスターたちの作品をご覧いただこうと思います。

高村光雲は仏像を彫る技術を活かして迫力ある写実表現で「老猿」を制作しました。アメリカで開催されたシカゴ・コロンブス世界万国博覧会(1893年)に出品されて、その迫真の表現で人々を驚かせました。光雲の子であり、『智恵子抄』で有名な詩人でもある高村光太郎の「老人の首」は、人物の内面まであらわされたようなブロンズ像です。

重要文化財 老猿 高村光雲作 明治26年(1893) シカゴ・コロンブス世界博覧会事務局(2014年7月13日(日)まで展示)

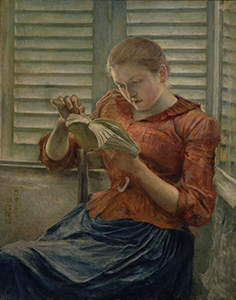

明治時代、絵画の世界では油彩画が日本に導入されました。日本で描かれた油彩画を「洋画」といいます。今回は明暗法や遠近法などの西洋画法を学んだ高橋由一や浅井忠の写実的な風景画をご覧いただきます。そして近代洋画の父といわれる黒田清輝は、フランスで学んで明るい画面の洋画を描きました。その成果が「読書」です。そして次第に西洋近代の価値観や思想が日本に紹介されたことで、黒田清輝に指導を受けた青木繁の「日本武尊」のように作家自身の思想や自我などが絵にあらわされるようになります。

読書 黒田清輝筆 明治24年(1891)(2014年5月25日(日)まで展示)

日本武尊 青木繁筆 明治39年(1906) (2014年7月13日(日)まで展示)

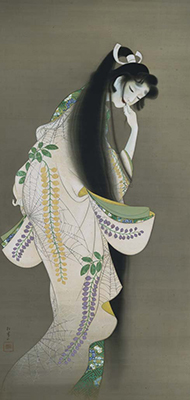

そして「洋画」に対して、日本の伝統的な絵画は「日本画」とよばれることになりました。水墨画など中国に由来した絵画や、平安時代に発達して連綿と受け継がれた大和絵や、浮世絵などが、次第に融合して一つの流れとなりました。そこでは西洋美術の手法を吸収して、日本画に活かそうとする作品も描かれました。また、伝統的な表現を研究することで、新たな日本画のなかに再生しようとする絵画も生まれました。今回は日本の近代日本画を代表する画家の横山大観や、彼に学んだ前田青邨、小林古径といった画家の作品とともに、京都画壇で活躍した上村松園や土田麦僊の個性が際立つ作品をご覧いただきます。とりわけて上村松園の「焔」は画面からあふれでてくる凄まじさは一度実感していただければ、忘れられない体験となると思います。

焔 上村松園筆 大正7年(1918) (2014年5月25日(日)まで展示)

今回のように綺羅星の如く近代美術の代表的な作品が一堂に展示される機会はそうそうありません。ぜひこれら名品の数々にふれていただき、明治時代以来の日本の近代美術の流れを体感してみてください。

| 記事URL |

posted by 松嶋雅人(特別展室長) at 2014年04月25日 (金)

特別展「栄西と建仁寺」(3月25日(火)~5月18日(日) 平成館特別展示室)は、4月24日(木)午前に10万人目のお客様をお迎えしました。

多くのお客様にご来場いただき、心より御礼申し上げます。

10万人目のお客様は、練馬区よりお越しの船橋知子さんと船橋純一郎さんのご夫婦です。

船橋さんご夫妻には、東京国立博物館長 銭谷眞美より、記念品として本展の図録と、展覧会グッズ等を贈呈いたしました。

特別展「栄西と建仁寺」10万人セレモニー

船橋知子さん(中央)・船橋純一郎さん(左)と館長の銭谷眞美(右)

4月24日(木)東京国立博物館 平成館エントランスにて

ご自身も日本画を学んでいらっしゃるという船橋さん。

「すこし前に、京都の建仁寺にお伺いした際、風神雷神図や障壁画のレプリカを拝見しているので、本物を見るのが楽しみです。」とお話いただきました。

特別展「栄西と建仁寺」も、会期後半に突入!

4月22日(火)~5月6日(火・休)は本展における目玉のひとつ、海北友松筆「雲龍図」の全8幅が揃い踏みします。

阿吽の二龍が対峙する迫力の展示をどうぞお見逃しなく!

カテゴリ:news、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 田村淳朗(広報室) at 2014年04月24日 (木)

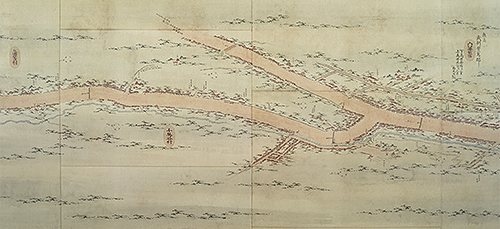

これまで「歴史資料」と題して、本館16室で開催していた展示は、今回のリニューアルで15室に移り、タイトルも「歴史の記録」と改まりました。

トーハクには、いわゆる美術品・工芸品だけでなく、日本や東洋の歴史のありさまを物語る資料が多数伝えられてきました。原本を正確・緻密に再現した「模写・模本」、石造物や金工品の表面に刻まれた銘文などを写し取った「拓本」、日本国内をはじめ世界にも及ぶ「地図」、動物・虫・魚・植物などを科学的な視角で描いた「図譜」、文化財や国内外の諸地域を写した「写真」などです。これらの資料はかつては、博物館の仕事を支える裏方でしたが、長い歴史を経てそれ自体貴重な文化財と評価されるようになってきました。

リニューアルした15室。壁面には古写真専用の展示ケースを設置。

新15室は小さな部屋ですが、このように多彩な各分野の歴史資料を継続して展示します。

地図や拓本は大型のものが多く、これまでの部屋ではその魅力を十分に示すことができませんでしたが、今回高さ270cmの壁付ケースを設け、大きな資料も間近に見ることができるようになりました。また、写真はできるだけ細かい部分まで見たくなるものです。その要望に応えて特別に極薄の展示ケースを制作し、目の前数センチで古写真を楽しめるようになりました。

重要文化財 甲州道中分間延絵図 内藤新宿・千駄ヶ谷 江戸時代・文化3年(1806) 2014年6月8日(日)まで展示

今年度1年間、まずは分野別に代表的な資料を選んで、トーハク歴史資料コレクションの幅広さをご紹介します。特に長大なのぞきケースには重要文化財「五海道其外分間延絵図」を二か月交替で展示します。江戸時代の全国の街道筋の様子をお楽しみください。

写真の展示ケースでは江戸幕府の遣欧使節メンバーをパリで撮影した写真をはじめ、重要文化財「壬申検査写真」などトーハクの誇る古写真コレクションの粋を月替わりでご覧いただけます。

| 記事URL |

posted by 田良島哲(調査研究課長) at 2014年04月23日 (水)