1089ブログ

トーハクは、作品だけではなく、建築にも見どころがたくさんあります。

東京ドームの約2.2個分にもおよぶ広い構内には、6つの展示館のほか、黒門(旧因州池田屋敷表門)、校倉(旧十輪院宝蔵)など重要文化財に指定されている建築物が、庭園には各地から移築された由緒ある茶室が5棟あります。

今回は入門編として、各展示館のプロフィールを簡単に紹介します。

トーハクの顔、本館

上野公園噴水広場からもその威容をうかがえる本館。実は現在の建物は二代目です。初代は1881(明治14)年竣工、ジョサイア・コンドル設計による赤レンガ造、インド・サラセン(イスラム)様式の小塔をいただいた建物でしたが、1923(大正12)年の関東大震災で大きな被害を受けてしまいました。

現在の本館は「日本趣味を基調とする東洋式」という様式規定による設計案が1929(昭和4)年12月に公募され、渡辺仁による案が選ばれました。

1938(昭和13)年に開館し、「帝冠様式(=コンクリート造の洋風建築に東洋風の瓦屋根をのせたもの)」の代表的建築として、2001(平成13)年に重要文化財に指定されました。

明治の洋風建築の代表作、表慶館

1900(明治33)年、皇太子(後の大正天皇)のご成婚を記念して計画され、1909(明治42)年に開館しました。設計は、初代本館を手がけたコンドルの弟子で、東宮御所(現在の迎賓館赤坂離宮)などで知られる宮廷建築家の片山東熊。美しい緑のドーム屋根や、外壁上層部の製図用具、工具、楽器など芸術にまつわる図像のレリーフがみどころです。明治末期の洋風建築を代表する建物として1978(昭和53)年、重要文化財に指定されました。

和風モダニズムを感じる、東洋館

東洋美術の所蔵品を展示する施設として計画され、1968(昭和43)年に開館しました。設計は戦後日本を代表する建築を数多く手がけた、谷口吉郎。日本の伝統的な建築意匠を取り入れつつ、瀟洒でモダンな外観、館内の半階ずつ上がっていくスキップフロア構造が特徴的です。

美術館建築の名手による、法隆寺宝物館

法隆寺宝物館も本館同様、実は二代目。初代は1964(昭和39)年に開館しましたが、1200年以上を経た脆弱な作品が多い法隆寺献納宝物の保存を第一に考慮し週1日の公開に限られていました。その後、保存と展示公開を目的に建替えられたのが、現在の建物です。1999(平成11)年7月に開館したこの建物は、美術館建築の名手といわれる、谷口吉生の設計によるもの。2001(平成13)年に日本建築学会賞(作品部門)を受賞しています。東洋館設計の谷口吉郎は父。トーハクで親子競演が実現しました。

昭和の建築技術を結集した“100年建築”、平成館

皇太子殿下のご成婚を記念し、1999(平成11)年に開館しました。2階は特別展専用の展示室、1階は考古展示室、ラウンジ、大講堂などがあります。エントランスに入ると、大階段を中心に左右対称の構造となっています。これは、昭和建築の本館を意識したもので、外観も本館との連続性と自然との調和が考慮されています。

日本近代洋画の父の魂が宿る、黒田記念館

日本近代洋画の父と言われる黒田清輝が、遺産の一部を美術の奨励事業に役立てるよう遺言したことを受けて、1928(昭和3)年に竣工、1930(昭和5)年に帝国美術院付属美術研究所として開所しました。東京美術学校教授であった建築家、岡田信一郎による設計で、イオニア式列柱を用いスクラッチタイルを貼った外観や、天窓からの自然採光などを特徴としています。昭和初期の美術館建築として貴重であることから、2002(平成14)年には国登録有形文化財となっています。

以上のとおり、それぞれ時代も異なる個性的な名建築が敷地内に会するトーハク。

ぜひ、目に留めていただければと思います。

今後は、それぞれの建築物について、紹介していく予定です。

カテゴリ:展示環境・たてもの

| 記事URL |

posted by 奥田 緑(広報室) at 2016年06月09日 (木)

ほほーい、ぼくトーハクくん!

6月5日(日)に、京都造形芸術大学で日本展示学会という学会の研究大会があったんだほ。それに参加しに2度目の出張に繰り出したんだほ。

展示学会入口にて

トーハクからは展示学会の理事でもある栗原総務部長と木下デザイン室長、和田環境保存室長が口頭発表をしたんだほ。

写真左:栗原総務部長(左)と木下デザイン室長(右)の口頭発表

写真右:和田環境保存室長の口頭発表

で、ぼくの出番も口頭発表…ではなく、表彰式!実は去年の10月にリニューアルした平成館考古展示室がこの学会の第5回学会賞(作品賞)というのを受賞したんだほ。考古展示室はぼくにとってもお馴染みの場所!このお部屋が受賞したとあっては行くしかない、と思って表彰式に押しかけたんだほ-。

リニューアルした平成館考古展示室の埴輪コーナー

表彰式には改修計画や展示室のデザインを監修したデザイン室の矢野主任研究員と一緒に登場したんだほ。

写真左:矢野主任研究員と一緒に受賞

写真右:受賞者の皆さんと記念撮影

2度目の出張も大成功!ということで、次はどこに行こうか早速検討するんだほ。

カテゴリ:news、トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2016年06月06日 (月)

みなさまのご協力により、昨年度もトーハクにたくさんの新収品を迎えることができました。今回はそのうち購入した作品の中から特集「平成27年度新収品展II」(2016年5月31日(火)~7月10日(日)、平成館企画展示室)の展示を開催します。

住吉物語絵巻断簡 紙本着色 鎌倉時代・13世紀

こういった作品を迎えるにあたって、トーハクでは必ず会議を行って検討します。私は書を研究しているので、絵画には詳しくないのですが、会議では担当の研究員がみどころを解説しますので、とても勉強になります。このブログでは、担当研究員の解説に、プラスして私なりにお勧めするポイントをお知らせしたいと思います。

住吉物語絵巻断簡 拡大

展示ケースに入ってしまうと、なかなか細部を見られないので、まずは拡大をご覧ください。衣裳の文様まで細かく描かれていますよね…。これは、『住吉物語』を描いた絵巻のうち、現存する一番古いものだそうです。この作品に連続する場面がアメリカ・メトロポリタン美術館(バーク財団寄贈)に所蔵されるほか、トーハクにも巻子本(重要文化財、本館3室にて、6月19日(日)まで展示中)、掛幅本(重要美術品)もあります。とても貴重な絵巻の一枚、茶の湯の席などで掛けられて鑑賞されてきたのでしょうか。

玄圃瑤華 伊藤若冲自画自刻 江戸時代・明和5年(1768)

最近、おとなり東京都美術館の展覧会で大人気だった、若冲の作品です。なんと、若冲が自ら版木を彫って作ったもので、これ以外に現存するのは3件のみだそうです。「玄圃瑤華」(げんぽようか)という名称には、「玄圃」は仙人の居どころ、「瑤華」は玉のように美しい花という意味があり、凝った名前ですよね。モノクロの画面で若冲独特の表現がされていて、担当研究員も「ミュージアムグッズにしたい」と言ってましたが、私も、この図のハンカチが欲しいです。

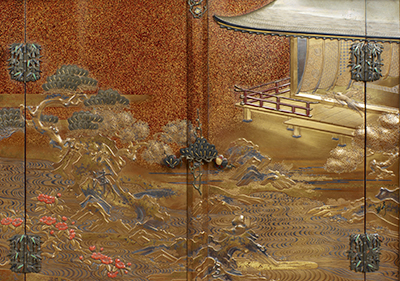

吉野宮蒔絵書棚 江戸時代・18世紀

吉野宮蒔絵書棚 拡大

こちらも拡大画像で。「秋津」の文字が見えますか?この装飾は書にも関係の深い「葦手」(あしで)です。「葦手」は、もとは仮名の書体のひとつで、水や岩などの絵の中に文字を隠して表したものです。この書棚では、『万葉集』巻一で、持統天皇が吉野へ行幸した際に柿本人麻呂が詠んだ和歌を表現しており、金銀、珊瑚象嵌を使った図柄に書が溶け込んでいて、絢爛たる風景となっています。この蒔絵の技法は、徳川綱吉の時代に流行したものだそうです。

展示ではほかの作品もご紹介しますが、どれも、貴重な作品ばかりです。縁あってトーハクに迎えることができましたので、展示でご覧いただきながら調査研究を進め、今後の100年も1000年も伝えられるように、大切にしていきます。みなさま、引き続きのご理解とご協力を、よろしくお願い申し上げます。

| 記事URL |

posted by 恵美千鶴子(150年史編纂室主任研究員) at 2016年05月31日 (火)

特別展「黄金のアフガニスタン-守りぬかれたシルクロードの秘宝-」(4月12日(火)~6月19日(日)、表慶館)は本日10万人目のお客様をお迎えしました。

ご来場いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

10万人目のお客様は、神奈川県からお越しの石原草紀子(いしはら さきこ)さんと井戸陽子(いど ようこ)さんのお2人連れ。お2人は1ヶ月も前からこちらの展覧会に行こうとお約束されていたとのことでした。ありがたいことです。

お2人には10万人突破のお祝いに駆けつけた映画コメンテーターのLiLiCoさんと、東京国立博物館長 銭谷眞美より、特別展図録や純金箔入り羊羹などの記念品を贈呈しました。

石原さんは、「10万人目ということでびっくりしました。これだけの人が展覧会に興味を持っているということは、それだけ奇跡的な秘宝なのだなと感じました」と、井戸さんは「これから変わらぬ美しさの宝物を見るのが楽しみです。」とお話くださいました。

また、記念撮影には当館広報大使のトーハクくんも登場、LiLiCoさんとともにセレモニーに華を添えました。

「アフガニスタン展」10万人セレモニー

左から、トーハクくん、石原草紀子さん、井戸陽子さん、LiLiCoさん、館長の銭谷眞美

5月31日(火)東京国立博物館 表慶館前にて

本展は紀元前2100年頃から紀元後3世紀までに古代アフガニスタンで栄えた文化を、4つの遺跡から出土した名宝によって紹介しています。中でも、アフガニスタン北部のティリヤ・テペから出土したきらびやかな黄金製品の数々は日本初公開!

会期終了まで残り3週間を切りました。約250件の奇跡の秘宝が一堂に会する本展をどうぞお見逃しなく!

カテゴリ:news、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 武田卓(広報室) at 2016年05月31日 (火)

アフガニスタン展もいよいよ終盤ですね~。この特別展では企画担当グループ(ワーキング)として参加し、特に展示作業ではティリヤ・テペという遺跡から出土した黄金製品を担当しました。「ティリヤ・テペ」とはウズベク語で「黄金の丘」を意味します。その名の通り、この遺跡で発掘された6つのお墓からは、大量の黄金製品が出土しました。この特別展はその全貌を日本で初公開するものでもあります。

黄金だから価値がある!という考えで調査や研究をやっているわけでは決してないのですが、それにしてもやっぱり金ってすごいな~と、展示をしながら感動した次第です。まばゆく、そして柔らかくもある輝きと存在感!黄金の工芸品には展示空間を支配する「力」が備わっています。おかげさまで連日多くの皆様にお越しいただいており、本物がもたらす感動を持ち帰っていただけたら幸いです。

さて、今回はそんな担当者から、作業中に驚いたお話をしたいと思います。まずはこちらの金製品。ティリヤ・テペ1号墓から出土した「イルカをかつぐ人物文飾板」(作品№36)。

マフラーのように首にまいているのが「イルカ」なんです。ベトベトしそうですね・・・。さて、この作品のうら側ですが、ひっくり返すと形にあわせて凹んでいるのがわかります。

つまり型の上からうすい金板をあて、叩いて打ち出したということですね。法隆寺宝物館で展示している押出仏も同じ作り方をしています。

ところがこちら、「靴留金具」(作品№106 ティリヤ・テペ4号墓出土)は違うんです。

この作品、打ち出しているのではなく、黄金を鋳造しているんです。つまり金無垢!靴につけるにしてはずいぶん豪華な金具ですね~。面白いのは裏側に織物の痕跡がみえていること。それも後からくっついたものではなく、痕跡ごと鋳造されているんです。

どうしてこんなことになったのか?ちょっとイメージするのが難しいですが、次のような手順が想像できます。

1. 平らにのばした粘土の上に織物を敷く(これは型が粘土から外しやすいようにするため)。

2. 布のうえから型を押し当て、金具背面の鋳型を形作る。

3. 布をはがし、凹みに融けた蝋を流して、細かな造形を作る。

4. 上から粘土を被せて熱し、中の蝋を流してしまう。

5. 蝋が流れでた後の空間に金を流し込む。

こうすると、金具の背面に織物の痕が残りますよね?実際にどう作ったのかは分かりませんが、うら側を見ると作り方も想像できて楽しいです。

次に驚いたのが「戦士像留金具」(作品№79 ティリヤ・テペ3号墓出土)の精巧な出来栄えです。

今回展示している作品のなかで、最も細密な出来栄えと感じている作品です。鎧をまとい、槍と楯をもった戦士の姿で、その顔は側面から捉えられています。薄い打出しの作品なので、当然この顔も片面のみと思いきや!実は正面からはパッと見えない反対側の顔まで表現されているんです。

ちょっと見えにくいですが、みなさんも会場で覗き込んでみてください(特にこの作品は見えやすいように、ケース前面に展示しました)。本当にこんな素晴らしい作品に出会えて感動しました。

短いブログではまだまだ話しきれませんが、この特別展には古代アフガニスタンにおける工芸美術の素晴らしさが溢れています。会期終了まであと3週間あまり!残された黄金の機会をお見逃しなく!!

カテゴリ:研究員のイチオシ、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 三田覚之(教育普及室・工芸室研究員) at 2016年05月27日 (金)