1089ブログ

![]() ほほーい! ぼく、トーハクくん!

ほほーい! ぼく、トーハクくん!

今日は特別展「平安の秘仏―滋賀・櫟野寺の大観音とみほとけたち」を見に来たほ。

展覧会の担当研究員の西木さんと、会場入口で待ち合わせしているんだけど・・・

![]() トーハクくん、こっちだよ!

トーハクくん、こっちだよ!

↑西木研究員に似ているかもしれない重要文化財「観音菩薩立像(N-183)」/法隆寺宝物館第2室で展示中

![]() あ、西木さん! こんにちは。

あ、西木さん! こんにちは。

![]() 「平安の秘仏」展の会場は本館だよ。間違えないように注意してね。

「平安の秘仏」展の会場は本館だよ。間違えないように注意してね。

大きな垂れ幕が目印です

![]() さあ、展示室に行くほー!

さあ、展示室に行くほー!

![]() ちょっと待って、トーハクくん。展示室に行く前に質問です。

ちょっと待って、トーハクくん。展示室に行く前に質問です。

![]() ほ?

ほ?

![]() 滋賀県といえば?

滋賀県といえば?

![]() 琵琶湖!

琵琶湖!

![]() ほかには?

ほかには?

![]() えーと、えーと?

えーと、えーと?

![]() 滋賀県といえば、琵琶湖、T.M.Revolution、そして仏像だよ!

滋賀県といえば、琵琶湖、T.M.Revolution、そして仏像だよ!

![]() は、初耳だほ。

は、初耳だほ。

![]() 滋賀県民の常識です。

滋賀県民の常識です。

※西木研究員は滋賀県出身です。

![]() ・・・琵琶湖とT.M.Revolution(滋賀県出身のミュージシャンで滋賀ふるさと観光大使だほ。この前、展覧会を見に来てくれたほ)はわかるけど、え、仏像?

・・・琵琶湖とT.M.Revolution(滋賀県出身のミュージシャンで滋賀ふるさと観光大使だほ。この前、展覧会を見に来てくれたほ)はわかるけど、え、仏像?

![]() 滋賀県は天台宗の総本山、比叡山延暦寺のお膝元だよ! 滋賀県には優れた仏像が多く、国宝・重要文化財に指定される仏像は奈良県、京都府についで第3位の件数なんだよ!! いわば滋賀県は仏像ワンダーランド!!!

滋賀県は天台宗の総本山、比叡山延暦寺のお膝元だよ! 滋賀県には優れた仏像が多く、国宝・重要文化財に指定される仏像は奈良県、京都府についで第3位の件数なんだよ!! いわば滋賀県は仏像ワンダーランド!!!

![]() ほとばしる滋賀県愛がまぶしいほ。

ほとばしる滋賀県愛がまぶしいほ。

![]() 今回の展覧会は、仏像ワンダーランド・滋賀県の櫟野寺(らくやじ)につたわる、重要文化財の仏像全20体を紹介する展覧会なんだよ。

今回の展覧会は、仏像ワンダーランド・滋賀県の櫟野寺(らくやじ)につたわる、重要文化財の仏像全20体を紹介する展覧会なんだよ。

![]() ほー。

ほー。

![]() じゃあ、さっそく展示室に行こう。

じゃあ、さっそく展示室に行こう。

「なんでこんなに大きいの?」

重要文化財 十一面観音菩薩坐像

平安時代・10世紀

滋賀・櫟野寺蔵

![]() !!!

!!!

![]() 櫟野寺のご本尊です。

櫟野寺のご本尊です。

![]() お、大きい・・・。

お、大きい・・・。

![]() 像高約3.2m、台座と光背も含めると5mを超えるという、重要文化財に指定される十一面観音菩薩坐像では日本一の大きさだよ。

像高約3.2m、台座と光背も含めると5mを超えるという、重要文化財に指定される十一面観音菩薩坐像では日本一の大きさだよ。

![]() なんでこんなに大きな仏像をつくったんだほ?

なんでこんなに大きな仏像をつくったんだほ?

![]() これが仏像の理想のサイズなんだ。「仏様に願いを叶えてもらうには、決まった形・大きさで作らないといけない」って、経典に書いてあるんだよ。

これが仏像の理想のサイズなんだ。「仏様に願いを叶えてもらうには、決まった形・大きさで作らないといけない」って、経典に書いてあるんだよ。

![]() こんなに大きいのが理想?

こんなに大きいのが理想?

![]() 昔の単位で高さ一丈六尺。このサイズでつくられた像を丈六仏(じょうろくぶつ)と、言います。

昔の単位で高さ一丈六尺。このサイズでつくられた像を丈六仏(じょうろくぶつ)と、言います。

![]() 一丈六尺?

一丈六尺?

![]() 立った状態、つまり立像で4.8m、坐像だと2.4mだね。

立った状態、つまり立像で4.8m、坐像だと2.4mだね。

![]() ほ? 2.4m?? さっき西木さんは、この観音様は3.2mって言ってたほ。

ほ? 2.4m?? さっき西木さんは、この観音様は3.2mって言ってたほ。

![]() あ、気がついた? トーハクくん、鋭いね。

あ、気がついた? トーハクくん、鋭いね。

![]() ふふん♪

ふふん♪

![]() 仏像にはさまざま冠の形や髪型があるから、高さがそれに左右されないように、髪の毛の生え際ではかるんだよ。

仏像にはさまざま冠の形や髪型があるから、高さがそれに左右されないように、髪の毛の生え際ではかるんだよ。

![]() あ、髪の毛の生え際だと約2.4mだほ!

あ、髪の毛の生え際だと約2.4mだほ!

![]() ね、この像はまぎれもなく丈六仏でしょう?

ね、この像はまぎれもなく丈六仏でしょう?

![]() と、いうことは、この観音さまにお祈りすれば、ぼくのお願いごとも叶えてもらえるってことだほ?!

と、いうことは、この観音さまにお祈りすれば、ぼくのお願いごとも叶えてもらえるってことだほ?!

![]() 叶うといいね(笑)。

叶うといいね(笑)。

「大好きなはにわクッキーをおなかいっぱい食べられますように」

![]() いやはや、いくら理想のサイズとはいえ、つくるのにお金も時間もかかって、きっと大変だったんだほ。

いやはや、いくら理想のサイズとはいえ、つくるのにお金も時間もかかって、きっと大変だったんだほ。

![]() 実際のところ、かなり大変だったと思うよ。

実際のところ、かなり大変だったと思うよ。

我々も、運んで展示するのにかなり苦労したからね。観音の大きさを身をもって知ったよ・・・。

![]() ああ、西木さんが遠い目をしているほ。

ああ、西木さんが遠い目をしているほ。

![]() この像がお寺の外に出るのは、二度とないと思うよ。並大抵のことじゃないからね・・・。

この像がお寺の外に出るのは、二度とないと思うよ。並大抵のことじゃないからね・・・。

「一木造の大観音」

![]() こんなに大きなご本尊だけど、この像は一木造、つまり頭と胴体を1本の木から彫り出しているんだ。

こんなに大きなご本尊だけど、この像は一木造、つまり頭と胴体を1本の木から彫り出しているんだ。

![]() ほー!

ほー!

![]() 横から見ると元となった木の太さ、大きさが想像できるんじゃないかな。

横から見ると元となった木の太さ、大きさが想像できるんじゃないかな。

![]() きっと、とっても立派な木だったんだほ。

きっと、とっても立派な木だったんだほ。

![]() 台座と光背を除いても740kgもあります。

台座と光背を除いても740kgもあります。

![]() ユリノキちゃんの体重の何倍かな・・・なんてことをしゃべったら、ユリノキちゃんに呼び出されるところだったほ。危なかったほ。

ユリノキちゃんの体重の何倍かな・・・なんてことをしゃべったら、ユリノキちゃんに呼び出されるところだったほ。危なかったほ。

![]() トーハクくんも、苦労しているんだね(苦笑)。

トーハクくんも、苦労しているんだね(苦笑)。

この一木造ならではの重量感も、この像の魅力だと思うんだ。

「大観音は誰がつくったの?」

現在の櫟野寺本堂(滋賀県甲賀市)

![]() こんなに大きな観音様を、一体誰がつくったんだほ?

こんなに大きな観音様を、一体誰がつくったんだほ?

![]() うーん、実は記録が残っていなくて、よくわからないんだけど、「最澄(さいちょう)がイチイの大木に仏像を刻んだのが寺の始まり」と、櫟野寺に伝わっているんだ。

うーん、実は記録が残っていなくて、よくわからないんだけど、「最澄(さいちょう)がイチイの大木に仏像を刻んだのが寺の始まり」と、櫟野寺に伝わっているんだ。

![]() 最澄さん、よく聞く名前だほ。

最澄さん、よく聞く名前だほ。

![]() 日本に天台宗を広めた、平安時代初期のお坊さんだね。

日本に天台宗を広めた、平安時代初期のお坊さんだね。

この観音像は、最澄の頃から150年ほどくだった10世紀中頃につくられたものだけど、この時期に延暦寺が、櫟野寺のある滋賀県・湖南地域で布教をしていたようなんだ。だから、この観音像も布教の過程で、延暦寺に関係のある工房でつくられたんじゃないかな。

![]() それにしても、穏やかできれいなお顔だほ。ほっとするほ~。

それにしても、穏やかできれいなお顔だほ。ほっとするほ~。

![]() お顔に注目するとはお目が高い! じゃあ、次は仏像のお顔について話そうか。

お顔に注目するとはお目が高い! じゃあ、次は仏像のお顔について話そうか。

![]() ほー!

ほー!

~【平安の秘仏】トーハクくん×研究員の仏像トーク(その2)に続く~

カテゴリ:研究員のイチオシ、トーハクくん&ユリノキちゃん、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2016年10月21日 (金)

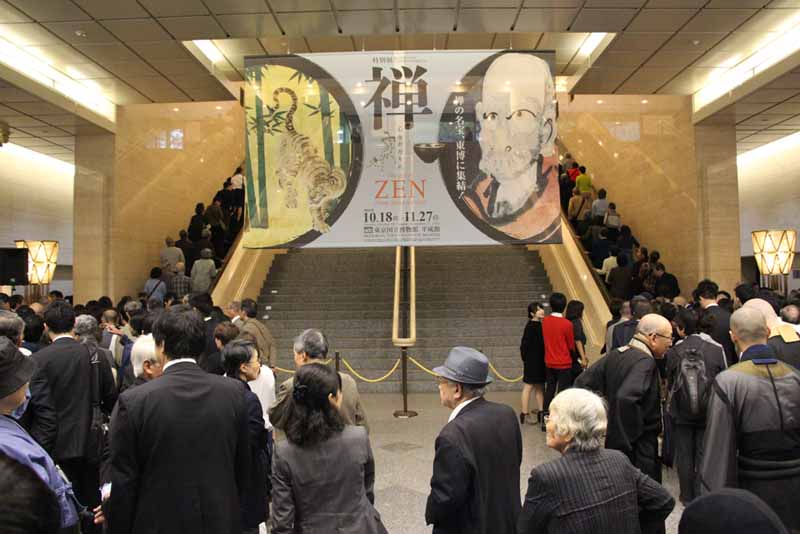

臨済禅師1150年・白隠禅師250年遠諱記念 特別展「禅―心をかたちに―」が、ついに10月18日(火)に開幕しました!

開幕に先立ち、10月17日(月)に開会式・内覧会を行い、多くのお客様にご出席いただきました。

開会式には、こんなにたくさんのお客様にご出席いただきました

本展は、鎌倉時代から江戸時代にいたる日本における禅の歴史を、禅宗寺院に花開いた禅の美術で辿る展覧会です。

作品数はなんと計239件! 国宝22件、重要文化財102件を含む、禅の名宝がトーハクに集まります。

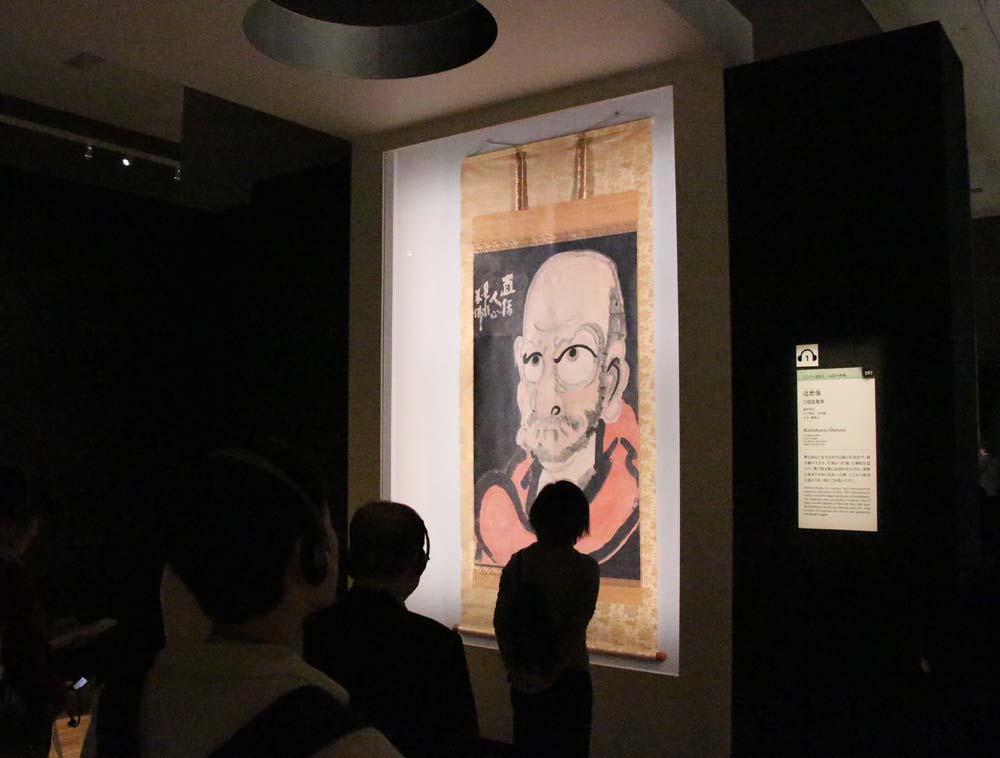

まずは禅の初祖達磨さんがお出迎え

会場は5章構成になっています。

第1章・2章では禅の歴史について、第3章では戦国武将と禅僧の関係について、それぞれ作品を通してご紹介します。

第3章 左は「織田信長像」 狩野永徳筆 安土桃山時代 天正12年(1584) 京都・大徳寺蔵

11/6(日)まで展示

第4・5章では仏像や仏画、茶の湯、水墨画、障壁画など、禅宗寺院にまつわる禅の美術をご覧いただきます。

第4章展示風景

第5章展示風景

第5章 重要文化財「南禅寺本坊小方丈障壁画のうち 群虎図」 狩野探幽筆 江戸時代 17世紀 京都・南禅寺蔵

場面替えあり。この場面は11/6(日)まで展示

なかには、禅の教えを分かりやすく示した作品や、近世禅画を代表する白隠の作品もあります。

「禅なんて難しそう…」という方も、会場を出る頃には「禅についてもっと知りたい!」と思われるのではないでしょうか。

第3章展示風景 白隠の作品が並びます

臨済・黄檗両宗15派の全面協力のもとに実現した、過去最大級の禅の展覧会です。

まさに「禅宗美術展の決定版」といえます。

また、会期中はお坊さんによる「禅トーク」や、禅語を書く「写禅語」、「尺八コンサート」など、禅を体感できるイベントが盛りだくさんです。

会期は10月18日(火)~11月27日(日)です。

*会期中、一部作品、および場面の展示替を行います。作品リストはこちらです。

この秋、トーハクで禅の美を堪能してください!

カテゴリ:news、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 宮尾美奈子(広報室) at 2016年10月20日 (木)

平成館考古展示室の奥、古墳時代の展示スペースの一角に、特集「後期の古墳文化-海北塚古墳展-」(展示期間:2016年7月20日(水) ~ 2016年10月30日(日))がございます。6世紀の後期古墳文化を代表する環頭柄頭、馬具、須恵器を中心に展示しています。

平成館考古展示室の特集コーナー

なかでも展示の核となる大阪府茨木市に所在する海北塚古墳出土品は、明治42(1909)年・昭和10(1935)年に発見されました。

この度、発掘されて100年ほど経ちますが、これまで個別に展示をすることがあっても、まとめて展示をするのは初めてです。

海北塚古墳出土品は、古墳時代の年代を決める上で欠かせない資料として注目されてきました。例えば、環頭柄頭は、朝鮮半島から伝来した日本列島最古のものであり、龍の形がリアルに表現されています。馬具は大変状態が良く、それまでの伝統的な形から「新羅系馬具」への転換を示す、6世紀後半における馬具の基準資料です。そして、須恵器は昭和30年代に「海北塚式須恵器」として全国的に知られるようになりました。これらの資料の特性から、今回の展示コンセプトは「モノの変化」といたしました。

金銅装パルメット文鏡板・杏葉

大阪府茨木市 海北塚古墳出土

古墳時代・6世紀

ここでは刀の柄にあたる部分の装飾に使われた環頭柄頭について、まず、変化の方向についてみたいと思います。環のなかには横を向いた龍や鳳凰がいます。原型となった朝鮮半島の武寧王陵から出土した環頭柄頭の龍は、リアルに表現されています。日本列島に伝来したばかりの海北塚古墳例もまた、比較的、龍の形がはっきりとわかります。しかしながら、龍や鳳凰は日本列島ではあまりなじみがなかったのか、模倣を重ねるにつれて写実的で立体的なものから、簡素なものへと徐々に形が変わります。例えば、龍は歯や頸毛の表現がなくなり、鳳凰は玉を噛まなくなります。まるで伝言ゲームで言葉が変化するみたいです。

単龍環頭柄頭

大阪府茨木市 海北塚古墳出土

古墳時代・6世紀

次に馬具は、日本列島では大陸の影響を受けながら様々な形の馬具が、時期をずらしながら出現したのが特徴です。鏡板は馬を操作するための轡に付属する金具で、杏葉は馬の背中から尻を装飾するための金具です。この鏡板と杏葉の変化をみると、5世紀末頃にはf字形鏡板や剣菱形杏葉が出現し、6世紀にも形を徐々に変えながら普及します。そして6世紀に入ると鐘形・花形・心葉形といった多様な形状をもつ鏡板や杏葉も時期をずらしながら現れます。

左上:変形剣菱形杏葉

群馬県伊勢崎市 恵下古墳出土 古墳時代・6世紀

右上:鐘形杏葉

岡山県倉敷市 王墓山古墳出土 古墳時代・6世紀(矢尾寅吉氏寄贈)

左下:心葉形杏葉

静岡県島田市 御小屋原古墳出土 古墳時代・6世紀

右下:花形杏葉

群馬県前橋市 大日塚古墳出土 古墳時代・6世紀(町田栄之介氏・田村銀平氏外3名寄贈)

最後に須恵器は、個々の種類(器種)ごとに変化します。「世界考古学大系」(昭和34年発行)では、須恵器を9つの段階(様式)に分類しています。その内、古いほうから2番目にあたる「穀塚式」の京都府穀塚古墳出土品、3番目にあたる「陽徳寺式」の福井県獅子塚古墳出土品、6番目にあたる大阪府海北塚古墳出土品を今回展示しました。見比べながら須恵器の変化をご覧いただければ幸いです。

海北塚古墳から出土した須恵器

今回の特集は、10月30日(日曜日)に終わります。ぜひ平成館の考古展示室へお越しいただき、古墳時代のモノづくりに思いを馳せていただければ幸いです。

| 記事URL |

posted by 河野正訓(考古室研究員) at 2016年10月14日 (金)

名碗オールスターズ!

たとえば、絢爛豪華な唐物天目の「油滴天目(ゆてきてんもく)」、天下一の高麗茶碗ともうたわれる「大井戸茶碗 銘 喜左衛門(きざえもん)」、国焼の最高峰と名高い「志野茶碗 銘 卯花墻(うのはながき)」など国宝の茶碗。

左:国宝 油滴天目(大阪市立東洋陶磁美術館蔵)

中央:国宝 大井戸茶碗 銘 喜左衛門(京都・孤篷庵蔵)展示期間・・・2017年4月28日(金)~6月4日(日)

右:国宝 志野茶碗 銘 卯花墻(東京・三井記念美術館蔵)

たとえば、室町幕府8代将軍・足利義政が愛した「青磁輪花茶碗 銘 馬蝗絆(ばこうはん」、織田信長から贈られたという柴田勝家所持の「青井戸茶碗 銘 柴田」など、歴史上の著名人にゆかりある茶碗。

左:重要文化財 青磁輪花茶碗 銘 馬蝗絆(東京国立博物館蔵)

右:重要文化財 青井戸茶碗 銘 柴田(東京・根津美術館蔵)

たとえば、楽焼の始祖と伝わる長次郎が作った、千利休好みの「赤楽茶碗 銘 無一物(むいちもつ)」、江戸時代初期を代表する目利き、本阿弥光悦作の「黒楽茶碗 銘 時雨」など、茶の湯の歴史を作ってきた茶碗。

左:重要文化財 赤楽茶碗 銘 無一物(兵庫・頴川美術館蔵)展示期間・・・2017年4月11日(火)~5月7日(日)

右:重要文化財 黒楽茶碗 銘 時雨(名古屋市博物館蔵)

天下の名碗がずらり!

名碗オールスターズが奇跡の集結!

それが、来春開催の特別展「茶の湯」(2017年4月11日(火)~6月4日(日))です。

10月6日(木)に報道発表会を行い、本展の概要と見どころを紹介しました

展示作品は、茶碗だけにとどまらず、茶壺や茶入、花生、書画など、茶の湯に関わる名品の数々。

おもに室町時代から近代まで、茶の湯の美術の変遷を大規模に展観します。

「『茶の湯』を象徴するような作品が勢ぞろいします。これだけの規模でこれだけの名品が揃うのは、トーハクだからこそです!」というのは、展覧会を担当する三笠研究員のコメント。

大変貴重な機会です。

特別展「茶の湯」は、来春、2017年4月11日(火)~6月4日(日)の開催。

日ごろから茶の湯に親しんでいる方はもちろんのこと、茶の湯ビギナーさんには名品を通じて「茶の湯とは?」を知っていただける展覧会です。

どうぞご期待ください。

カテゴリ:news、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2016年10月13日 (木)

博物館でアジアの旅─9月27日(火)~10月10日(月・祝)はイベント盛りだくさん!─

8月30日(火)より開催中の「博物館でアジアの旅」。今年は「上海博物館との競演」をテーマに、トーハクとシャンポー(上海博物館の愛称)の名品を展示していますが、ご覧いただけましたでしょうか?

9月27日(火)からは、いよいよイベント集中期間が始まります。

ここでは、事前申込不要、当日参加OKのイベントを紹介します。

展示作品や建物についていろいろ知りたい!という方にオススメはこちら。

スペシャルツアー 中国美術をめぐる旅─添乗員はトーハク研究員

昨年のツアーの様子

「上海博物館との競演」特集を中心に、トーハク研究員が中国美術を堪能する60分のツアーにご招待します。

開始時間までに東洋館1階エントランスに集合!展示室をめぐりますので、歩きやすい靴でご参加ください。

9月27日(火) 14:00~15:00「中国陶磁1000年をめぐる旅」

9月28日(水) 11:00~12:00「アジアをリードした中国の染織技術」

9月29日(木) 11:00~12:00「悠久の青銅器と神獣ウォッチング」

10月4日(火) 14:00~15:00「中国空想動物園」

10月5日(水) 11:00~12:00「中国家具をめぐる旅」

10月6日(木) 14:00~15:00「幸せの形―吉祥エピソード―」

今回のツアーでは、パスポート(正門プラザ、各館インフォメーションカウンター、ツアー参加時に配布)をご用意しています。

ツアーに4回以上参加して、スタンプ4つ以上押してもらった方には記念品をプレゼントいたします。

(プレゼントは10月4日(火)、5日(水)、6日(木)のツアーのスタンプ押印時にお渡しします)

ボランティアによる東洋館関連ガイドツアー

9月29日(木) 15:00~「彫刻ガイド」

10月2日(日) 11:00~「東洋館ツアー」

10月4日(火) 11:00~「たてもの散歩ツアー」

10月6日(木) 11:00~「東洋館ツアー」

アジアの伝統文化に触れたい!という方にはこちらがオススメ。

中国の仏像が並ぶ展示室で、アジアの楽器の音色をお楽しみください。

9月28日(水) 13:30~、15:00~「アジアの伝統音楽 シタールの演奏」(東洋館1室)

10月9日(日) 13:30~、15:00~「アジアの伝統音楽 古筝と馬頭琴の演奏」(東洋館1室)

中国の長い歴史のなかで培われた華麗な妙技は、まさにアジアンスペクタクル!

10月10日(月・祝) 13:30~、15:00~「中国伝統芸術ショー(雑技)」(東洋館前野外ステージ)

「着てみてポーズ!中国・韓国・日本の伝統衣装」(左写真)

各国の伝統衣装(子ども用、大人用あり)を着て記念撮影ができます。

9月27日(火)~10月10日(月・祝) 期間中毎日 12:00~17:00 東洋館1階エントランス

オリジナル撮影パネル

また、今回は旅行ガイドブック「るるぶ」とのコラボ企画も開催!

9月27日(火)~10月10日(月・祝)の期間中、東洋館エントランスに「博物館でアジアの旅」×「るるぶ」のオリジナル撮影パネルを設置します。パネルの前で写真を撮れば、気分は「るるぶ」の表紙モデル♪

さらに、トーハクのInstagramアカウント開設と「るるぶ」通巻5000号を記念したプレゼント企画も実施します。撮影した写真を写真投稿アプリInstagramでハッシュタグ(#トーハクアジ旅 または #TNM_ASIA)をつけて投稿すると、抽選で素敵なプレゼントが当たります。

そのほか、アジアンぬりえやアジアン屋台なども開催。

イベントスケジュールをチェックして、アジアの旅への計画を立ててみてはいかがでしょうか。

| 記事URL |

posted by 奥田 緑(広報室) at 2016年09月26日 (月)