1089ブログ

毎年恒例「新指定展」の季節がやってまいりました。

ゴールデンウィークのお楽しみにされている方も多いのではないでしょうか。

平成28年は、新たに絵画、彫刻、工芸品、書跡・典籍からそれぞれ1件ずつ4件が国宝に、また、絵画8件、彫刻10件、工芸品5件、書跡・典籍3件、古文書5件、考古資料8件、歴史資料7件の計50件、さらに追加で5件が重要文化財に指定されることとなりました。

特集「平成28年 新指定 国宝・重要文化財」(2016年4月19日(火)~5月8日(日) 本館8室・11室)では、このうち52件を展示します(写真パネルのみの展示含む)。

※絵画、彫刻(4件)、工芸品、書跡・典籍、古文書、考古資料、歴史資料は本館8室、その他彫刻9件は11室で展示します。

詳しくは、展示作品リストをご覧ください。

ここでは、国宝指定を受けた2件を中心に紹介いたします。

まずは当館所蔵、岩佐又兵衛筆「洛中洛外図屏風 舟木本」としておなじみの作品がこのたび国宝に指定されることになりました。

2013年に開催された特別展「京都―洛中洛外図と障壁画の美」での展示やプロジェクションマッピングも記憶に新しいところでしょう。

当館では、それ以来の公開となります。

国宝 紙本金地著色洛中洛外図(舟木本) 岩佐勝以(又兵衛)筆 江戸時代・17世紀 東京国立博物館蔵

※画像は右隻。上記作品の指定名称は当館での通常の展示名称と異なります

六曲一双の画面に京都市中の景観が描かれ、とくに人物の描写が生き生きと表現されているのが特徴です。当館での展覧会をはじめ、近年、洛中洛外図や岩佐勝以(又兵衛)に関する研究が進展し、文化史的、美術史的重要性が再認識され、国宝に指定の運びとなりました。

なお、トーハクWEBサイトでは、国宝指定決定記念として、人物や京の風俗をクローズアップしてご覧いただける「洛中洛外図 舟木本 あなたがいちばん見たいシーンは?」のアンコール投票を実施していますので、合わせてお楽しみください。

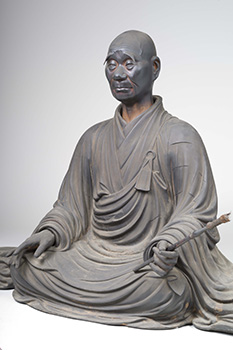

もう1件は、彫刻より、善春作「木造叡尊坐像」(奈良・西大寺蔵)です。

国宝 木造叡尊坐像(部分) 善春作 鎌倉時代・弘安3年(1280)奈良・西大寺蔵

叡尊は、興福寺学侶慶玄の子として誕生し、主に密教を学びました。34歳の頃、戒律復興の志を立て、荒廃していた西大寺を真言律宗の根本道場として復興させた人物です。

本像は弘安3年(1280)、叡尊が80歳の時に弟子達が造らせた肖像彫刻で、鎌倉肖像彫刻の傑作と評価されています。

作者である善春は興福寺所属の工房の仏師で、父善慶を継いで叡尊関係の造像を手掛けています。

また、納入品についても叡尊伝の基本史料『自誓受戒記』など種類の豊富さ、情報量の多さから、日本の像内納入品の遺例中、代表的な品ということで合わせて国宝指定となりました。

このほか国宝指定をうけた文化財は、「黒韋威胴丸 兜、大袖付」(奈良・春日大社蔵)、「称名寺聖教 金沢文庫文書」(神奈川・称名寺蔵)です。

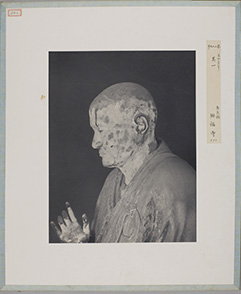

トーハク所蔵品からは「臨時全国宝物調査関係資料」も重要文化財指定を受けました。本館15室「歴史の記録」で展示される機会もあるので、目にしたこともあるかもしれません。

こちらは明治21年(1888)に宮内省内に設置された臨時全国宝物取調局等が実施した全国に所在する宝物類の調査事業に関係する、5359点にものぼる資料群です。日本美術史の形成過程や、今日の文化財保護行政の揺籃期の歴史を知る上での学術価値が評価されました。

重要文化財「臨時全国宝物調査関係資料」より

無著立像 興福寺 臨時全国宝物取調写真 小川一真撮影 明治21年(1888) 東京国立博物館蔵

歴史の生き証人として、受け継がれてきた貴重な文化財。

それぞれが持つ物語に思いを馳せながら鑑賞してみてはいかがでしょうか。

| 記事URL |

posted by 奥田 緑(広報室) at 2016年04月19日 (火)

現在、東洋館5室にて特集「中国陶磁の技と美」(~5月15日(日))を開催しております。

この展示は、陶磁研究の第一線を歩んでこられた大先輩、町田市立博物館の矢島律子さんの発案からなる「中国陶磁みてあるき2016」と題した企画の一環で、東京都内で同時期に開催されている下記3つの中国陶磁名品展と連携してひらかれているものです。

・五島美術館「中国の陶芸」(3月27日(日)にて終了)

・町田市立博物館「常盤山文庫と町田市立博物館が語る―中国陶磁うつくし―」(5月8日(日)まで)

・松岡美術館「松岡コレクション 中国陶磁 漢から唐まで」(4月16日(土)まで)

「松岡コレクション 中国陶磁 宋から元まで」(4月26日(火)~9月24日(土)まで)

左:重要文化財 五彩透彫水注 明時代・16世紀 五島美術館蔵

右:米色青磁瓶 南宋時代・12~13世紀 常盤山文庫蔵(町田市立博物館で展示中)

左:加彩仕女(部分) 前漢時代・前3~2世紀 町田市立博物館蔵

右:白釉黒花牡丹文瓶 金時代・12世紀 松岡美術館蔵(2016年4月26日(火)より展示予定)

矢島さんからのお話を受けて、当館でもぜひ中国陶磁をお楽しみいただこうとこの特集を企画していたところ、昨年博物館に大きなニュースが2つも舞い込んできました。

1つ目のニュースは、今年、上海博物館から贅沢にも1年もの長きにわたって名品をお借りできることです!

総件数は55件、もちろん陶磁器もあり、4月から東洋館展示室にぞくぞく登場します。そして今秋の「博物館でアジアの旅」では、「上海博物館との競演」と題し、名品を一斉にお披露目する予定です。

そして2つ目のビックニュースは、なんと東京国立博物館に北宋の名窯「汝窯」の作品が寄贈されることになったことです!!

青磁盤 汝窯 北宋時代・11~12世紀 東京国立博物館蔵(香取國臣・芳子氏寄贈)

2年前、特別展「台北 國立故宮博物院―神品至宝」にあわせて、東洋館で開催した特集「日本人が愛した官窯青磁」にご出品いただいた、あの汝窯青磁盤です。

汝窯といえば、北宋の宮廷がつくらせたと伝わるもので、世界的にも稀少な中国陶磁として知られています。

その生産期間は北宋の末のごく短いものであり、文献によると民間に流れたものもあったようですが、南宋時代にはすでにそれらも手にすることが大変困難になっていたようです。

「雨後の空の色」、明るく陽が差しはじめたけれども、うっすらとまだ雲がかかっている。その雲間にのぞいた晴れやかな天空の色がまさに中国人が青磁の理想とする色であったと考えられています。

というわけで、4月12日(火)より東洋館5室では上海博物館と東京国立博物館の2つの汝窯盤をならべて展示しております!

青磁盤 汝窯 北宋時代・11~12世紀 上海博物館蔵

この2つの汝窯盤はまるで双子のように似ています。釉調は神秘的な青色。総釉で底には汝窯に特徴的な小さな針目跡が残っています。ともに薄くととのった形で、清の乾隆帝に見いだされた台北故宮の所蔵品にも見劣りしません。

上海博物館所蔵品は、清朝末期の文人として知られる呉大澂のコレクションであったと伝わります。一方、1950年代初頭に日本で偶然に発見された東京国立博物館所蔵品の汝窯盤は、その後文豪川端康成が愛蔵したことでも知られています。呉大澂と川端康成、中国と日本の知者、粋人の眼にかなったという点でもこの2つの盤には何か因縁のようなものを感じます。

今春より東洋館で展示される上海博物館所蔵品を1089ブログでも随時ご紹介する予定です。どうぞお楽しみに!

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、博物館でアジアの旅

| 記事URL |

posted by 三笠景子(東洋室研究員) at 2016年04月15日 (金)

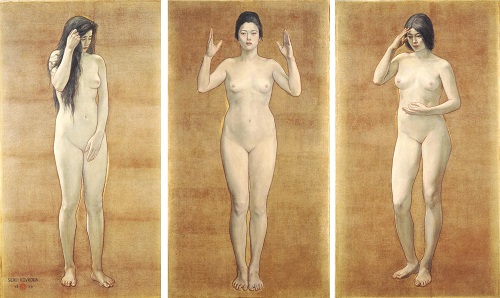

重要文化財《智・感・情》は、1900年のパリ万博に出品した5件のうちの1件。 黒田清輝、珠玉の代表作です。

重要文化財 智・感・情 黒田清輝 1899年(明治32) 東京国立博物館蔵

この作品に関しては、そのタイトルが意味するところや、三人の女性がとる不可思議なポーズについて、発表当時からさまざまに議論されてきましたが、制作の経緯などを示す下絵もないので、はっきりとしたことがわかっておらず、その明確な回答はいまだ出されていません。いわば「謎」の絵です。

師ラファエル・コランや当時のフランス近代絵画の作品に倣った作品が多い黒田の作品のなかで、この《智・感・情》は異彩を放っています。金箔地で無背景の「裸体像」としても異色といえるでしょう。

よく見ると金色が残っています

当時の日本人女性の平均的なプロポーションは六頭身であったそうですが、人体の美の理想として七頭身半で描いています。黒田はこの神秘的な裸体像で世界に日本の油画を問うたのです。万博で銀牌(その上に金牌、大賞牌があります)を受賞しますが、コランには不評でした。万博後に黒田は《智・感・情》をアトリエに保管したまま世を去ります。当時の評価に黒田は満足していなかったのかも知れません。

展示室では金糸を用いた壁紙を背に、《智・感・情》の画面を美しく照らし出す照明と、壁面を広範に照らす照明の二種類を重ね合わせています。画面の金箔地と金色の額縁、そして壁紙が黄金の光を放つことで、まるで教会や寺院で祈りを捧げる祭壇画や仏画でみる女神のように、日本人女性の裸体が浮かび上がっています。

黄金の光に包まれた《智・感・情》(会場風景)

ぜひ「生誕150年 黒田清輝」展会場で確かめてみて下さい。

※なお、この展示照明は科研費25282078「中世から近代における日本絵画の受容環境の復元的考察」(代表:松嶋雅人)による助成を受けた研究成果です。

カテゴリ:研究員のイチオシ、絵画、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 松嶋雅人(平常展調整室長) at 2016年04月13日 (水)

特別公開「国宝土偶 縄文の女神」が3月23日(水)より開催されています。

縄文時代の土偶はこれまで約1万8千点が出土しているともいわれますが、そのなかでも国宝土偶はたったの5点。

その一つである国宝土偶「縄文の女神」が土偶仲間を引き連れ、春の訪れとともにトーハクにやってきました。

今回の特別公開の見どころを逃さないためにも、注目ポイントをみなさんにお教えします。

国宝 土偶 縄文の女神

山形県舟形町 西ノ前遺跡出土

縄文時代(中期)・前3000~2000年

山形県蔵(山形県立博物館保管)

国宝土偶「縄文の女神」は、現存する立像土偶(りつぞうどぐう)では日本最大。堂々とした正面観と先鋭的な印象を与える側面観との差異が際立つ、造形的にも優れた土偶です。

ぜひケースの周りをぐるりと回ってご覧ください。

形だけではなく文様にもご注目。前後・左右を意識して文様が描き分けられています。

そもそも土偶は完全な形のままで出土することは珍しく、その多くは破片で出土します。

しかもその破片をつなぎあわせても、完全な形に復元できることはまずありません。

「縄文の女神」が出土した山形県舟形町(ふながたまち)西ノ前遺跡からは総数48点の土偶が出土していますが、完全な形に復元することができたのは「縄文の女神」のみ。

そこに当時の人びとの「縄文の女神」へ対する想いをうかがうことができます。

「縄文の女神」とともに出土した土偶仲間「土偶残欠」にも注目です。

これらの「土偶残欠」には複数のグループがあります。

国宝 土偶残欠

山形県舟形町 西ノ前遺跡出土

縄文時代(中期)・前3000~2000年

山形県蔵(山形県立博物館保管)

西ノ前遺跡で多数派を占めるのが「縄文の女神」とよく似た土偶グループ。

形や文様構成は「縄文の女神」と共通していますが、大きさは一回りも二回りも小さく作られています。

つまりは「縄文の女神」、特別仕様の大きさなのです。

この他にも「縄文の女神」とは姿形の異なる土偶仲間が少数出土しています。

これら土偶は近隣の地域に数多く分布することから、その影響を受けて作られたものと考えられます。

国宝 土偶残欠

山形県舟形町 西ノ前遺跡出土

縄文時代(中期)・前3000~2000年

山形県蔵(山形県立博物館保管)

「縄文の女神」とは異なる顔の表現や腰の文様そして脚部の形などが目印です

国宝土偶「縄文の女神」の魅力を漏らさず知ろうとするならば、まずはそのものをいろんな角度からじっくり見ることが大切です。次に、ともに出土した土偶仲間と見比べることで新たな発見があると思っています。

もっと土偶について知りたい方は、階段を昇って本館1室と特別1室へも足をお運びください。「縄文の女神」と同じ頃(縄文時代中期)に作られた土偶の名品がちょうどいま展示されています。

ぜひお見逃しなく!

土偶

山梨県笛吹市御坂町上黒駒出土

縄文時代(中期)・前3000~前2000年

宮本直吉氏寄贈

本館1室にて5月29日(日)まで展示

ポーズ土偶の代表例。山猫のような面貌と胸をぎゅっとつかむようなしぐさが愛らしい土偶です

河童形土偶

縄文時代(中期)・前3000~前2000年

新潟県糸魚川市一の宮出土

林カツ子氏寄贈

本館特別1室、特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」で4月24日(日)まで展示

頭頂部が凹むその形から河童形土偶と呼ばれています。

土坑の底部にすえられた石の上から出土した特異な例でもあります

| 記事URL |

posted by 品川欣也(特別展室主任研究員) at 2016年04月09日 (土)

黒田記念館の展示や作品貸与の担当を30年以上行ってきた私にとって、このたび、生誕150年 黒田清輝展を黒田にゆかりのある上野で開催することができ、沢山の方に作品を通じて黒田清輝という人を知っていただくことができますことは、深い喜びです。

このたびの展覧会では、沢山の方々に黒田の作品をご覧いただけるということに加えて、黒田が直接に肉声で教えを受けたラファエル・コランやピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ、また、フランス留学中に同時代に生きている作家として作品を見たに違いないクロード・モネ、カミーユ・ピサロの作品も会場に集うこととなり、僭越ながら黒田に対する大きなプレゼントになったのではないかと思っています。

「フロレアル(花月)」 ラファエル・コラン(画面左)などが並ぶ黒田展会場風景

19世紀後半、まだ近代化の途上にあった日本からフランスに留学した黒田が懸命に学んで得た具体的な絵画思想と技術、そして日本に帰ってから何を伝えようとしたかを、作品を通じて感じていただけましたら幸いです。

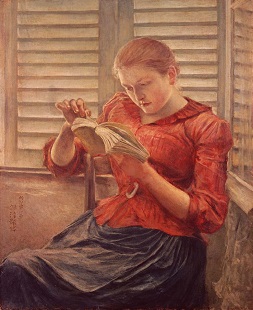

黒田は19世紀後半にフランスで行われていた公募展覧会の全てに出品を果して帰国しました。「読書」をフランス芸術家協会展に、「朝妝」を国民芸術家協会展に、「菊花と西洋婦人」を無鑑査展に出品しています。

(左)読書 黒田清輝 1891年(明治24) 東京国立博物館蔵

(右)菊花と西洋婦人 黒田清輝 1892年(明治25) 個人蔵

それぞれの展覧会で主流をなしていた画風は異なっており、無鑑査展は最も自由で多様な画風の作品が出品されていました。会場で同じ壁面に展示されている「読書」と「菊花と西洋婦人」を比較していただけましたら、画風の違いをご理解いただけると思います。

黒田の生きた時代は、現代のように文化の多様性を尊重するというよりは、進んだ文化を遅れた地域が学んでいくべきだ、という近代主義が当然とされており、社会経済の分野だけでなく美術や絵画においても欧米に学ぶべきだとされていました。現在の日本でもその枠組みはあまり変わっていないようにも思えます。

黒田清輝のポートレート

その中で、黒田清輝は自分の眼で物を見ること、そして自分の考えを表現することの大切さを絵画・美術を通して人々に伝えようとしたのだということが、黒田のことばや残された資料から伝わってきます。その思いが、本展覧会の作品を通じて多くの方に伝わることを切に願っています。

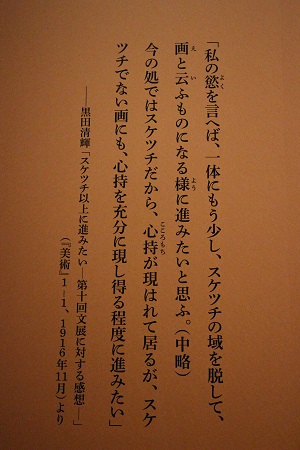

会場の壁面にある黒田の言葉にもご注目ください

カテゴリ:研究員のイチオシ、絵画、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 山梨絵美子(東京文化財研究所副所長) at 2016年04月07日 (木)