1089ブログ

平成館1階の考古展示室で2012年7月3日(火)から「特集陳列 動物埴輪の世界」がオープンしました。

埴輪は当館の代表的な展示品の一つですが、とくに人物・動物埴輪は大変人気があり、多くの来館者の方にご覧頂いています。今回は、なかなか一度に展示する機会がない動物埴輪を一同に展示して、ご紹介致します。

本展示は、おおきく3つのテーマで構成されています。最初は鳥形埴輪、次に犬・猪形埴輪と馬形埴輪、最後に参考として動物装飾が付いた須恵器を展示しています。

古墳時代の人々の動物に対する考え方はどのようなものだったか。埴輪や装飾付須恵器などの造形から、古墳時代の人々の心に近づいてみたいと思います。

ところで、1997年に公開された映画「もののけ姫」をご覧になった方も多いと思います。森を侵す人間たちと森を守る神々との対立を軸に物語は展開して、人間と自然との共生について考えるというのが映画のテーマになっています。

この映画を神秘的なものにしているのは、森を守る神々が巨大な猪や山犬(狼)などの「もののけ」で表現されていることです。彼らは齢(ヨワイ)数百歳で、神と化した動物たちです。

「もののけ姫」は日本では興行収入が193億円を突破する大ヒットとなりましたが、外国では日本ほどの評判とはならなかったようです。

動物が神であることや神が絶対的な存在ではないという世界観が、なかなか受け入れられなかったのではないかと考えられます。逆に言えば、日本人の心の中には、森や野に生きる様々な動物たちを神として認めることができる感性があるといえるのではないでしょうか。

「もののけ姫」の世界にすんなりと入っていける現代日本人の感性と、動物埴輪に託された古墳時代の人々の思考。今回の展示を通じて、1500年という時間を隔てて共通する何かを感じて頂けたら幸いです。

少し堅苦しい話になってしまいましたが、動物埴輪の面白さや興味深い点は本ブログや列品解説でも、順次ご紹介してゆきたいと思います。

素直な眼で見れば動物の埴輪はじつに可愛いので、まずは楽しんでご覧くだされば十分です。

関連事業のお知らせ

列品解説 「動物埴輪の世界」

講師:山田俊輔(考古室研究員)

2012年7月31日(火) 14:00 ~ 14:30 平成館考古展示室

| 記事URL |

posted by 山田俊輔(考古室研究員) at 2012年07月17日 (火)

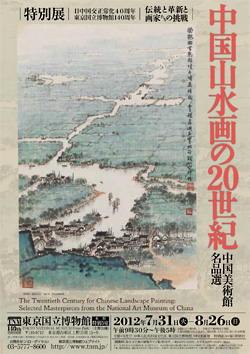

特別展「中国山水画の20世紀 中国美術館名品選」開催のお知らせ

蒸し暑い日が続きます。この梅雨が明ければ、夏本番!

すでにこの夏の特別展については、「青山杉雨の眼と書」(7月18日(水)~9月9日(日)平成館)の

開催をご案内しておりますが、実は、もうひとつ、本館特別5室でも特別展を開催することになりました。

「中国山水画の20世紀 中国美術館名品選」です。(7月31日(火)~8月26日(日)本館特別5室)

北京の中国美術館は10万点以上のコレクションを誇る中国最大の美術館ですが、

なかでも近代の中国絵画のコレクションは国内屈指のもの。

今回はそのなかから20世紀の画家28人による山水画の代表作50件を厳選してご紹介します。

中国の20世紀といえば、辛亥革命、新中国の成立、改革開放といった大きな変革を経験した激動の時代でした。

その中で画家達は創作とどう向き合ってきたのか。

この展覧会では「伝統への挑戦」、「西洋画法への挑戦」、「社会・生活への挑戦」という三つの視点から、

作家と作品へのアプローチを試みます。

平成館の「青山杉雨の眼と書」では、中国の古典に根ざしつつ、自らの創作の道を拓いた20世紀日本の書家、青山杉雨の作品をご覧いただきます。

奇しくも同じとき、同じ場所で開かれる二つの展覧会。

合せてご覧いただくことで、また新たな発見がありそうです。

いずれもお見逃しなく!

1089ブログでは、特別展の見どころや舞台裏について、担当研究員がお知らせします。

会期の短い展覧会ですので、ヘビロテでお届けする予定です。

乞うご期待!

展覧会ポスターイメージ

新中国の新しい山水画の象徴として、江南の豊かな水と実り、そして人々の暮らしを描いた

「常熟田(じょうじゅくでん)」(銭松喦(1899~1985)筆 1963年 中国美術館蔵)をメインビジュアルとしました。

※特別展「中国山水画の20世紀 中国美術館名品選」は総合文化展観覧料金でご覧いただけます。

※特別展「青山杉雨の眼と書」は、特別展料金ですが、あわせて特別展「中国山水画の20世紀 中国美術館名品選」および総合文化展をご覧いただけます。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小林牧(広報室長) at 2012年07月16日 (月)

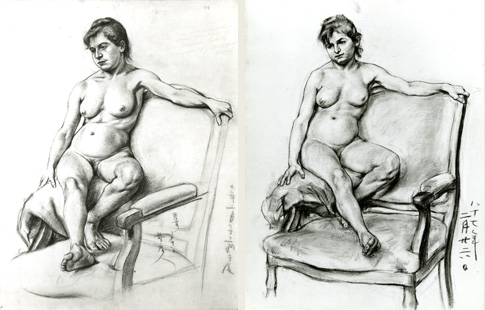

1887年2月の日付のある久米桂一郎と黒田清輝の裸婦デッサン。二人がイーゼルを並べて描いていたことがわかります。

(左)裸婦習作 久米桂一郎筆 明治20年(1887) 東京・久米美術館蔵

(右)裸婦習作 黒田清輝筆 明治20年(1887)

大きな椅子の肘掛けに座る裸婦。なんと難しい構成なのでしょう。

久米は裸婦を画面の中心に入れ、椅子は必要なところだけを描いています。

一方、黒田は消したり描いたりを繰り返しながら、裸婦を描くのと斉しい興味をもってどっしりとした椅子を描いています。

椅子が大きすぎるので裸婦が小さく見えてしまいますが、

このどっしりとした椅子にも魅力を感じていたのでしょう。

実はこの一ヶ月前まで、黒田は「ただ焼炭で、石や土でこしらえた人形を大きく描く」ことをしていました。今で言う石膏デッサンでしょうか。

それから比べると、デッサンの対象は生きていて動くのですから、人体デッサンは石膏デッサンとは全く違います。

ようやく生身の人体と対峙して描くことができる喜びが、黒田のデッサンから感じられます。

一方、久米はデッサンの数も、また人体構造への理解もすでに深く、膝や胸郭の表現などに骨格や筋の内部構造との関係を意識して描いています。

後に久米が美術解剖学に専心することを、すでに暗示するかのように内部構造への興味が顕れています。

でも、両者のデッサンとも輪郭線がはっきりし、やや説明的な意識も強いのかな、と思います。

二ヶ月後、久米と黒田はパリに二間と小さな台所のついたアパルトマンを借り、共同で住み始めました。

窓の大きい日差しの降り注ぐ、植物のある優雅な室内で、お互いの姿を室内風景の中に油画で描いたりしています。

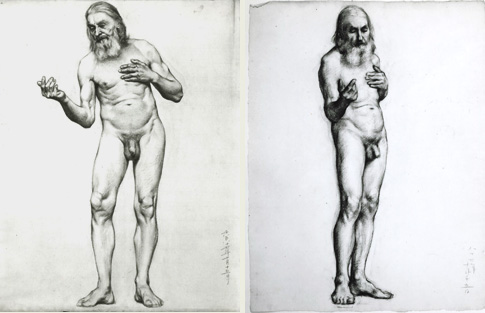

椅子の裸婦から8ヶ月後、10月15日の日付の入ったデッサンを見てみましょう。

(左)裸体習作 久米桂一郎筆 明治20年(1887) 東京・久米美術館蔵

(右)裸体習作 黒田清輝筆 明治20年(1887)

モデルは豊かな髭を蓄えた高齢の男性です。「説教するヨハネ」のような絵になるポーズですね。

久米の人体構造への理解は表現としてもいっそう深まり、久米の最も充実したデッサンの一つに見えます。

一方、黒田の方は手と腕が短縮法で描かねばならず難しいアングルで、紙には消したり描きなおしたり、試行錯誤の跡が見えます。

顔と頭部の描写は、久米がモデルの表情をリアルかつ細やかに捉えているのに対し、黒田は立体的に捉え、雰囲気があります。

「先便より度々申上候通り今年ハ法律ノ方ハ全ク打チ棄て畫學專修の積ニ決心仕候ニ付左樣御承知被下度候 畫學教師コラン先生も不相變深切ニ致呉候間仕合の事ニ御座候」

前年より、法律の勉強と画学という二足の草鞋を履いていた黒田でしたが、1887年は黒田の心の中で絵を描いてゆく決心を固め、

画の道への強い志を、日本の父への手紙の度に切々と伝えるようになります。

人体デッサンと美術解剖学は切り離すことの出来ない描画の基礎で、普通、展覧会ではあまり表に現われることがありません。

本展では黒田と久米の油画制作の背後にある人体との格闘を、二人がどのようにひとのかたちの見方を深めていったのかを、

二人が同じモデルを描いた1887年の12枚のデッサンを通してご覧いただきたいと思います。

※作品はすべて特集陳列「美術解剖学―人のかたちの学び 」( 本館特別1室、 2012年7月3日(火) ~ 2012年7月29日(日) )にて展示。

| 記事URL |

posted by 宮永美知代(東京国立博物館 客員研究員・東京藝術大学 美術教育(美術解剖学II)助教) at 2012年07月15日 (日)

![]() トーハクもお世話になっている情報サイト、インターネットミュージアムで、

トーハクもお世話になっている情報サイト、インターネットミュージアムで、

いよいよ、ミュージアムキャラクターアワード2012が開催されるわよ!

![]() ぼくたちも出場するんだほー!

ぼくたちも出場するんだほー!

![]() 今年はトーハク140周年。わたしたちもいろいろなところで、存在をアピールしていかなきゃね。

今年はトーハク140周年。わたしたちもいろいろなところで、存在をアピールしていかなきゃね。

![]() よーし!いっぱいクリックするほー!(カタカタカタ…)

よーし!いっぱいクリックするほー!(カタカタカタ…)

![]() あら、だめよ。投票は一人1票なのよ。 一人でたくさん投票すると無効になっちゃうらしいから、気をつけてね。

あら、だめよ。投票は一人1票なのよ。 一人でたくさん投票すると無効になっちゃうらしいから、気をつけてね。

![]() トーハクファンのみなさん、これからもぼくたちをたくさん応援してほー!

トーハクファンのみなさん、これからもぼくたちをたくさん応援してほー!

![]() みなさまの清き一票をぜひ、「トーハクくんとユリノキちゃん」に、お願いしま~す!

みなさまの清き一票をぜひ、「トーハクくんとユリノキちゃん」に、お願いしま~す!

投票ページ:ミュージアムキャラクターアワード2012

投票期間:2012年7月13日(金) 10:00 ~ 8月27日(月) 10:00

| 記事URL |

posted by ユリノキちゃん at 2012年07月13日 (金)

東京国立博物館では、毎年1回設備保守点検のために全館を休館して点検作業を行います。

この日は電気も使えませんので、点検を担当する部署以外の職員は、館内で仕事が出来ないことになります。

この日にあわせて出張や研修に頑張る職員もいますが、今年の私は、休みを取って何人かの仲間と歴史の跡を巡るリフレッシュ旅行に出かけました。

運慶作の仏像がある願成就院と、国宝「鷹見泉石像」(7月22日(日)まで本館8室で展示)を描いた渡辺崋山と親交の深かった江川英龍(坦庵)が建造した韮山反射炉。そして修善寺です。

修善寺には、建仁寺の開基である鎌倉幕府第2代将軍源頼家の墓があります。その墓の様子を見ておきたいというのもこの旅の目的の一つでした。

そして夜は、伊豆のホタル見物。ホタルというと闇の中をゆらゆらと動くはかない光。情趣に浸って虫の姿を忘れていますが。浮世絵では、しっかりと虫として描かれています。ホタルは日常的に姿を目にする虫だったのです。

(左)江都夏十景・不忍か池 鳥居清長筆 江戸時代・18世紀

(右)同左部分。右の女性の手の先には、ホタルが描かれています。

鳥居清長の「江都夏十景・不忍か池」には、博物館に近い不忍池の畔でホタルを追う女性が描かれています。そこに描かれているのは飛ぶ「虫」のホタル。江戸の水辺にはホタルが沢山いたのです。

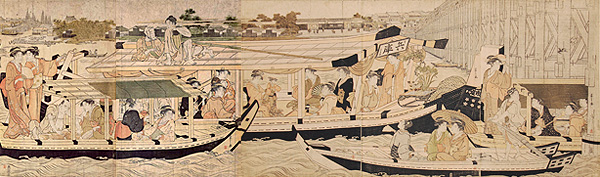

夏の浮世絵には、ホタルと女性が組み合わされてよく描かれていますが、女性の手に欠かせないのが、団扇。夏の風俗を集めた今月の陳列には、団扇がよく描かれています。そして、涼を求めた庶民の姿。江戸っ子の自慢は隅田川での舟遊び。隅田川に架かる新大橋の遠近を誇張して隅田川を広く描いた鳥文斎栄之筆「大橋下の涼み船」は珍しい5枚続きのワイド画面で、男の姿は少なく、大勢の女性が描かれています。

大橋下の涼み船 鳥文斎栄之筆 江戸時代・18世紀

浮世絵の夏のイベントといえば、吉原でのコスプレ「俄」。さすがに暑い夏には、吉原に出かける気も失せるもの。そこで客集めのためにサンバカーニバルならぬ「俄か芝居」が組まれ、大勢の見物が押し寄せたといいます。この顔見世的興行を歌麿は度々描きました。

青樓仁和嘉女藝者之部・扇賣 団扇賣 麥つき 喜多川歌麿筆 江戸時代・寛政5年(1793)

そして歌麿は、呉服店で仕入れられた夏のファッションブックとして「夏衣裳當世美人」のシリーズも出版しています。

浮世絵は芸術というより出版広告としての機能も果たしていました。夏らしい構成の浮世絵が本館10室(7月10日(火)~8月5日(日))に並んでいます。

夏衣裳當世美人・亀屋仕入の大形向キ 喜多川歌麿筆 江戸時代・19世紀

8月7日(火)からの展示は、団扇絵を中心にしました。こちらも夏の浮世絵です。

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 田沢裕賀(絵画・彫刻室長) at 2012年07月12日 (木)