1089ブログ

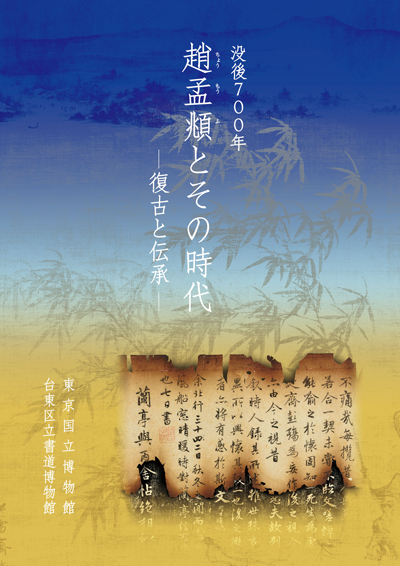

トーハク(会場:東洋館8室)と台東区立書道博物館の連携企画は、現在開催中の「没後700年 趙孟頫とその時代―復古と伝承―」(前期:~1月30日(日)、後期:2月1日(火)~2月27日(日))で19回目を数えます。

今年は、元時代(1279~1368)を代表する文人の趙孟頫(ちょうもうふ、1254~1322)、そして同時代の書画に焦点を当てました。

両館あわせて6つのテーマ(【1】趙孟頫前夜 【2】趙孟頫と元時代の書 【3】趙孟頫の学書 【4】元時代の絵画 【5】明清時代における受容 【6】日本における受容 〈注〉【3・6】:書博のみ、【4】:後期はトーハクのみ)を設け、前後の時代や日本の書画にも目を向けながら、趙孟頫をはじめとする元時代の書画の魅力と後世の受容についてご紹介する企画です。

今回のブログでは、トーハクで展示のオススメの書跡を、テーマに沿ってお伝えします。

トーハク東洋館8室の展示風景

台東区立書道博物館の展示風景

南宋時代(1127~1279)の末期に、宋王朝の皇族として生まれた趙孟頫。

祖国を滅ぼしたモンゴル人の元王朝に仕えて高官に至り、ときに非難も受けました。

一方、異民族王朝のもと、書画をはじめとする祖国の伝統文化を護持し、中国書画史に偉大な業績を残したことは高く評価されています。

「趙孟頫前夜」

趙孟頫が活躍する前夜、宋時代には、正統的な王羲之(おうぎし)・王献之(おうけんし)の書が尊重されました。

宋人は高度な技法に基づく書の美しさよりも、自己の精神を筆墨に託した自由な表現を追求しました。

特に「宋の四大家」と称される北宋の能書、蔡襄(さいじょう)・蘇軾(そしょく)・黄庭堅(こうていけん)・米芾(べいふつ)の書には、創意に富む個性的な表現が窺えます。

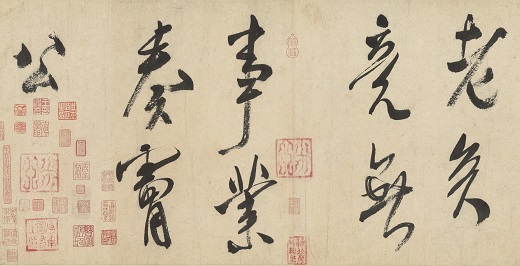

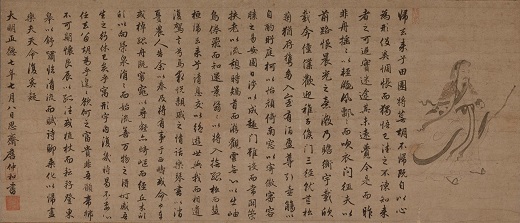

行書虹県詩巻(ぎょうしょこうけんしかん)(部分)

米芾筆 北宋時代・崇寧5年(1106)頃 東京国立博物館蔵【東博前期展示】

「行書虹県詩巻」は、虹県(安徽省泗県)を訪れた際に作った詩を大字の行書で書いた1巻。米芾(1051~1107)、最晩年の書です。

壮年期は「集古字」と評されるほど、王羲之ら古人の書法を徹底的に学び、晩年はその技法に拘泥されない、豪放で変化に富んだ作風に至りました。

本作は筆勢が豊かで、ニジミとカスレ、線の太細、傾きがよく調和し、一紙のなかに筆墨の様々な表情がみてとれます。

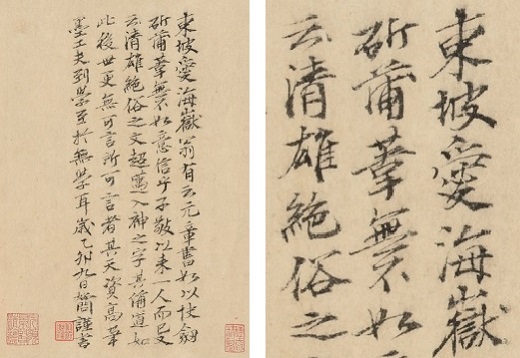

行書虹県詩巻跋(ぎょうしょこうけんしかんばつ)(部分)

劉仲游、元好問筆 金時代・大定13年(1173)、モンゴル帝国・憲宗5年(1255) 東京国立博物館蔵【東博前期展示】

米芾の「行書虹県詩巻」は、のちに金の田瑴(でんかく)、劉仲游(りゅうちゅうゆう)らが所蔵し、巻末には劉仲游や詩人として名高い元好問(げんこうもん、1190~1257)らの跋がみられます。

南宋に対峙した華北の金では、世宗・章宗の頃に漢民族文化の摂取が積極的に行われました。

書においては、蘇軾や米芾などの北宋文人の作が重んじられました。

「趙孟頫と元時代の書」

趙孟頫は、王羲之を主とする晋唐の書法に習熟し、それを規範とする復古主義を唱導しました。

古典の筆法や形を尊重した趙孟頫の理念と典雅な作風は一世を風靡し、宋時代以来の書の流れを大きく転換させました。

一方、元時代も後半期になると、古法をふまえながらも、趙孟頫とは異なる野趣に富む峻厳な表現が現れました。

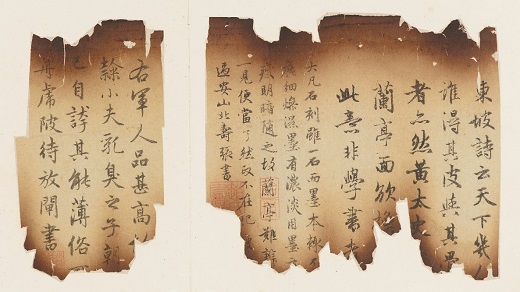

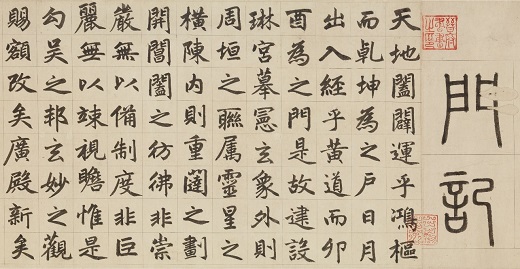

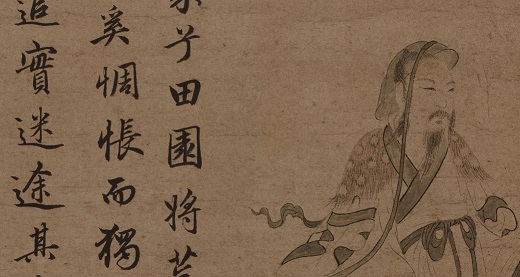

独孤本定武蘭亭序並蘭亭十三跋(どっこぼんていぶらんていじょならびにらんていじゅうさんばつ)(部分)

趙孟頫筆、原跡:王羲之筆 元時代・至大3年(1310)、原跡:東晋時代・永和9年(353) 高島菊次郎氏寄贈 東京国立博物館蔵【東博通期展示、頁替えあり】

「独孤本定武蘭亭序並蘭亭十三跋」は、趙孟頫が57歳の時に、僧の独孤淳朋(どっこじゅんぽう)から譲り受けた宋拓本の「定武蘭亭序」に、13の跋と蘭亭序の臨書を認めた1帖。

悠然とした筆使いで、どこを切り取っても王羲之ら晋唐の書を彷彿とさせる、格調高い書法です。

「右軍(王羲之)の人品は甚だ高し。故に書は神品に入る。」などと述べる跋や、その字姿には、王羲之に対する尊崇の念が表れます。

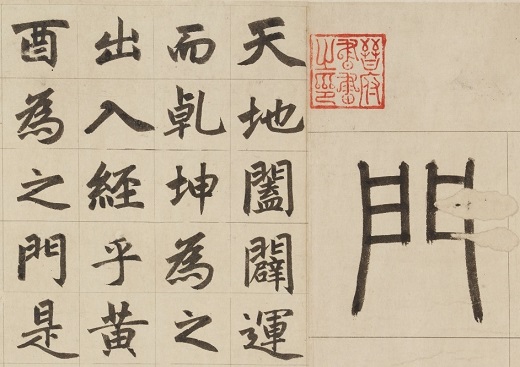

楷書玄妙観重脩三門記巻(かいしょげんみょうかんじゅうしゅうさんもんきかん)(部分)

趙孟頫筆 元時代・14世紀 東京国立博物館蔵【東博通期展示、場面替えあり】

蘇州(江蘇省)の道教寺院、玄妙観は、元時代に改名されて額を賜った際、三清殿と三門を改修し、二つの記念碑が建てられました。

この「楷書玄妙観重脩三門記巻」は後者の碑文の原稿で、篆書の題額と行楷書の本文はともに趙孟頫49~50歳頃の書とみられます。

題額は謹厳な筆使い。本文は唐の李邕(りよう)の書法を素地としたとみられ、重厚かつ流麗な筆致。墨色の美しい端整な字姿は、各種の書体に優れた趙孟頫の技量の高さを伝えています。

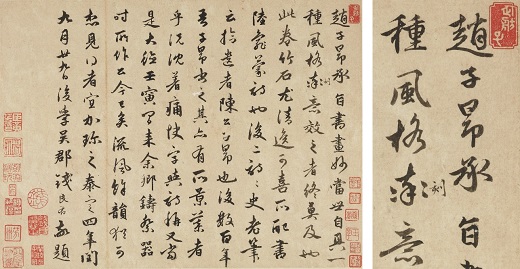

行書趙孟頫竹石図跋(ぎょうしょちょうもうふちくせきずばつ)(写真右は部分)

銭良右筆 元時代・泰定4年(1327) 高島菊次郎氏寄贈 東京国立博物館蔵【東博前期展示】

「行書趙孟頫竹石図跋」は、竹石図と唐の陸亀蒙(りくきもう)・杜甫(とほ)の詩を揮毫した趙孟頫49歳時の書画巻(欠失)に添えられた跋文。趙孟頫の没後5年、銭良右(せんりょうゆう、1278~1344)50歳時の書です。

銭良右は趙孟頫の逝去を悔やみ、書画の風格や韻致はこの1巻から今もなお想像できると称えています。

文意と趙孟頫に近似する温雅な字姿には、敬慕の念と影響の大きさが窺えます。

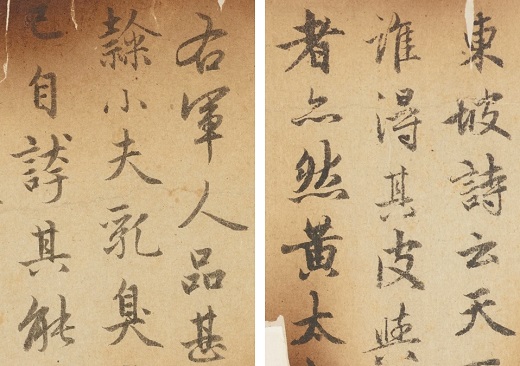

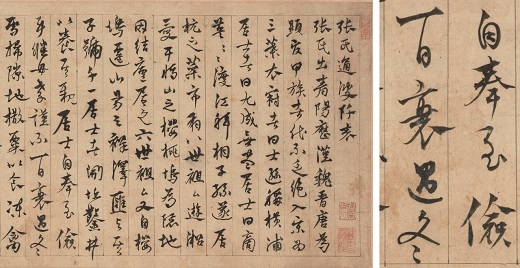

張氏通波阡表巻(ちょうしつうはせんぴょうかん)(部分)

楊維楨筆 元時代・至正25年(1365) 青山杉雨氏寄贈 東京国立博物館蔵【東博通期展示】

「張氏通波阡表巻」は、元末明初の詩人として著名な楊維楨(よういてい、1296~1370)が、張麒(ちょうき)のために、松江(上海市)の通波塘に建てる墓碑(阡表)の文章を書いた1巻。松江に居した70歳時の書です。

隷書の筆意が残る章草など、草行楷の各体の筆法を混用、調和させながら、険しく鋭い筆致で書写されます。

楊維楨は趙孟頫の復古の流れを受け、章草などの古法を調和させた、野趣に富む新奇な表現に至ったものとみられます。

「明清時代における受容」

明時代の中期と後期の書画壇で最も影響力のあった文徴明(ぶんちょうめい)と董其昌(とうきしょう)。文徴明は趙孟頫を崇拝、董其昌は痛烈に非難し、その評価は実に対照的でした。

清の乾隆帝(けんりゅうてい)は趙孟頫の書法を重んじ、当時、宮廷を中心に趙孟頫風の書が流行しました。

明から清時代中期まで趙孟頫の評価は揺れながらも、多くの者が趙孟頫の書を介して伝統的な書法を学びました。

清時代も後期になると、伝統書法そのものが変容を迫られました。

行書陶淵明帰去来図画賛軸(ぎょうしょとうえんめいききょらいずがさんじく)(写真下は部分)

詹仲和筆 明時代・正徳7年(1512) 東京国立博物館蔵【東博前期展示】

「行書陶淵明帰去来図画賛軸」は、寧波・杭州(浙江省)で活躍した明の書画家、詹仲和(せんちゅうか)が、陶淵明の像と代表作「帰去来辞」を揮毫した一幅です。

絵画には繊細な線描、書には王羲之や趙孟頫の行書を祖述する気品ある字姿がみられます。

詹仲和は王羲之、趙孟頫の書法を学び、また墨竹や白描(線描主体の絵画)などの絵画に優れました。

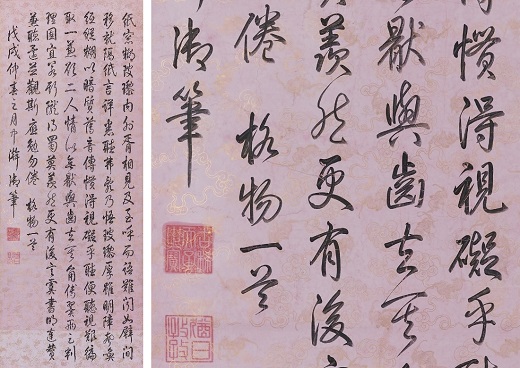

行書格物篇軸(ぎょうしょかくぶつへんじく)(写真右は部分)

乾隆帝筆 清時代・乾隆43年(1778) 東京国立博物館蔵【東博後期展示】

「行書格物篇軸」は、雲間に飛びかう蝙蝠の吉祥紋様を金泥で描いた薄桃色の蠟箋に、「格物」と題する詩を書写した1幅。乾隆帝(1711~99)68歳時の書です。

草書をまじえた流麗な筆使いによる行書は、端整な書きぶりです。

太細の変化の少ない線条は乾隆帝独特のものですが、温雅な字姿は愛好した趙孟頫の書を想起させます。

トーハクと台東区立書道博物館、両館の展示作品を通して、現代まで受け継がれてきた中国伝統の書画文化に親しんでいただけますと幸いです。

| 没後700年 趙孟頫とその時代―復古と伝承― 編集:台東区立書道博物館 編集協力:東京国立博物館 発行:公益財団法人 台東区芸術文化財団 定価:1,200円(税込) ミュージアムショップのウェブサイトに移動する |

|

カテゴリ:研究員のイチオシ、書跡、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 六人部克典(東洋室) at 2022年01月21日 (金)

ほほーい、ぼくトーハクくん! 特別展「ポンペイ」が1月14日(金)から開幕したから、さっそくやってきたほ。

ほほーい、ぼくトーハクくん! 特別展「ポンペイ」が1月14日(金)から開幕したから、さっそくやってきたほ。

この展覧会は事前予約(日時指定券)推奨だから、予約しておいたわ。

この展覧会は事前予約(日時指定券)推奨だから、予約しておいたわ。

すっかり慣れたもんだほ。さっそく会場にいくほ。

すっかり慣れたもんだほ。さっそく会場にいくほ。

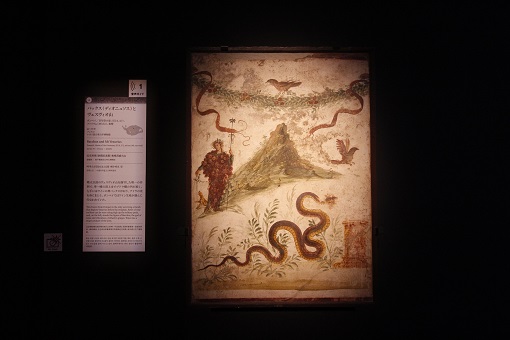

最初は序章で「ヴェスヴィオ山噴火とポンペイ埋没」よ。噴火前のポンペイとその結末を象徴する出土品を序章として紹介しているわ。この作品はヴェスヴィオ山を描写した唯一の作例らしいよ。

最初は序章で「ヴェスヴィオ山噴火とポンペイ埋没」よ。噴火前のポンペイとその結末を象徴する出土品を序章として紹介しているわ。この作品はヴェスヴィオ山を描写した唯一の作例らしいよ。

バックス(ディオニュソス)とヴェスヴィオ山 62~79年

これはなんだほ?

これはなんだほ?

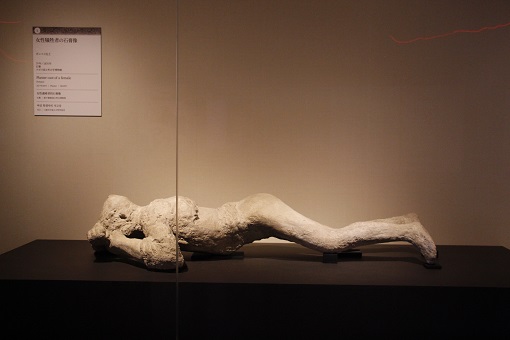

女性犠牲者の石膏像 79年/1875年

これは噴火の堆積物の層に空洞があって、石膏を注いで固まってから掘り出したものよ。

これは噴火の堆積物の層に空洞があって、石膏を注いで固まってから掘り出したものよ。

実際にそこにいた人たちがいたんだほ。身が引き締まる思いがするほ。見てユリノキちゃん、この大画面にはCGでポンペイの街と噴火の様子が映っているほ。

実際にそこにいた人たちがいたんだほ。身が引き締まる思いがするほ。見てユリノキちゃん、この大画面にはCGでポンペイの街と噴火の様子が映っているほ。

会場のグラフィックとあわせてみるとより大迫力! 今回は作品はもちろんだけど、会場内のディスプレイやいくつかの映像も見どころね。

会場のグラフィックとあわせてみるとより大迫力! 今回は作品はもちろんだけど、会場内のディスプレイやいくつかの映像も見どころね。

序章が終わって、次は第1章「ポンペイの街―公共建築と宗教」だほ。

序章が終わって、次は第1章「ポンペイの街―公共建築と宗教」だほ。

円形闘技場などの公共施設に関係する出土品や、神様さまの信仰に関する出土品を展示しているわ。

円形闘技場などの公共施設に関係する出土品や、神様さまの信仰に関する出土品を展示しているわ。

昔にこんな施設があったなんてびっくりだほ。

昔にこんな施設があったなんてびっくりだほ。

そのほかにも体育施設や公共浴場もあったのよ。ポンペイには今と同じ生活様式があったんだね。

そのほかにも体育施設や公共浴場もあったのよ。ポンペイには今と同じ生活様式があったんだね。

すごいほ。会場バナーとかの青い空が昔のポンペイから今に続いているみたいだほ。

すごいほ。会場バナーとかの青い空が昔のポンペイから今に続いているみたいだほ。

ちょっと何言っているかわからないわ。これは、俳優の像よ。

ちょっと何言っているかわからないわ。これは、俳優の像よ。

【左】俳優(悲劇の若者役) 1世紀後半

【右】俳優(女性役おそらく遊女) 1世紀後半

俳優ほ?テレビもないけど、どこで俳優が活躍するほ?

俳優ほ?テレビもないけど、どこで俳優が活躍するほ?

ポンペイには劇場があって、重要な娯楽施設だったのよ。この作品はお家の装飾として、劇場関係のテーマが流行していたことを表しているらしいわ。

ポンペイには劇場があって、重要な娯楽施設だったのよ。この作品はお家の装飾として、劇場関係のテーマが流行していたことを表しているらしいわ。

これはなんだほ。東洋館でも似たような像を見たことがある気がするほ。

これはなんだほ。東洋館でも似たような像を見たことがある気がするほ。

食卓のヘラクレス 前1世紀

作品名になじみがあるよね。この作品はアレクサンドロス大王のために制作された「食卓のヘラクレス」像のコピーなんだって。神様となった英雄も宴会に参加するのかな?人々の信仰の様子がうかがえる気がするわ。

作品名になじみがあるよね。この作品はアレクサンドロス大王のために制作された「食卓のヘラクレス」像のコピーなんだって。神様となった英雄も宴会に参加するのかな?人々の信仰の様子がうかがえる気がするわ。

第2章は「ポンペイの社会と人々の活躍」です。まずはこの作品から。

第2章は「ポンペイの社会と人々の活躍」です。まずはこの作品から。

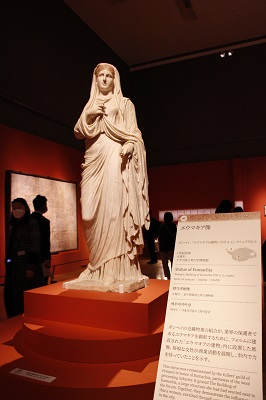

エウマキア像 1世紀初頭

誰だほ?

誰だほ?

貴族ではないけど、裕福なお家の女性で、毛織物業者の組合を管理するなど活躍していたのよ。この章では当時活躍した人々を紹介したり、ポンペイは貧富の差が激しかったからそのことを示す作品を紹介したりしているわ。これはお金持ちが持っていたのかな~。

貴族ではないけど、裕福なお家の女性で、毛織物業者の組合を管理するなど活躍していたのよ。この章では当時活躍した人々を紹介したり、ポンペイは貧富の差が激しかったからそのことを示す作品を紹介したりしているわ。これはお金持ちが持っていたのかな~。

ライオン形3本脚付きモザイク天板テーブル モザイク・細部:前1~後1世紀、テーブルとしての再構成:18~19世紀

大きくてライオンの飾りがあってとっても豪華だほ。そろそろ次の章にいくほ。第3章「人々の暮らし―食と仕事」にきたほ。これはパンだほ?

大きくてライオンの飾りがあってとっても豪華だほ。そろそろ次の章にいくほ。第3章「人々の暮らし―食と仕事」にきたほ。これはパンだほ?

炭化したパン 79年

白パンや、黒パン、油で揚げたパン、様々なパンを作っていたみたいよ。今回の展覧会グッズ売り場ではパンをモチーフにした商品もあるの。何か買ってくれないかなー。ちらっ。

白パンや、黒パン、油で揚げたパン、様々なパンを作っていたみたいよ。今回の展覧会グッズ売り場ではパンをモチーフにした商品もあるの。何か買ってくれないかなー。ちらっ。

ちょっと何言っているかわからないほ。これは何だほ、タコ焼き器みたいだほ。

ちょっと何言っているかわからないほ。これは何だほ、タコ焼き器みたいだほ。

目玉焼き器、あるいは丸パン焼き器 1世紀

これは目玉焼き器か丸パン焼き器らしいわ。ヴェスヴィオ山周辺諸都市ではブロンズ製の容器が3,000点以上発見されているんだって。機能的な日用品が昔からあるなんてすごいね。

これは目玉焼き器か丸パン焼き器らしいわ。ヴェスヴィオ山周辺諸都市ではブロンズ製の容器が3,000点以上発見されているんだって。機能的な日用品が昔からあるなんてすごいね。

食べ物関連の作品見ていたらなんだかおなかすいてきたほ。一休みするほ。

食べ物関連の作品見ていたらなんだかおなかすいてきたほ。一休みするほ。

後編に続きます!

後編に続きます!

※所蔵表記のない作品は、全てナポリ国立考古学博物館蔵

※入館は事前予約(日時指定券)を推奨しています。詳細は展覧会公式サイトをご覧ください。

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん、2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん&ユリノキちゃん at 2022年01月20日 (木)

ユネスコ無形文化遺産 特別展「体感! 日本の伝統芸能―歌舞伎・文楽・能楽・雅楽・組踊の世界―」が開幕したほ!

ほほーい、ぼくトーハクくん! 1月7日から表慶館で開幕したユネスコ無形文化遺産 特別展「体感! 日本の伝統芸能―歌舞伎・文楽・能楽・雅楽・組踊の世界―」 にやってきたほ。

ほほーい、ぼくトーハクくん! 1月7日から表慶館で開幕したユネスコ無形文化遺産 特別展「体感! 日本の伝統芸能―歌舞伎・文楽・能楽・雅楽・組踊の世界―」 にやってきたほ。

トーハクくん、事前予約(日時指定券)推奨だから、予約しておいたよ。

トーハクくん、事前予約(日時指定券)推奨だから、予約しておいたよ。

ありがとうだほ。ところでこの展覧会なんだか聞き覚えがあるほ。

ありがとうだほ。ところでこの展覧会なんだか聞き覚えがあるほ。

それもそうよ、本来なら2020年3月10日から5月24日までの会期で開催するはずだったけど、新型コロナウィルス感染症拡大防止のために中止になったのよ。でもねその後、内容を一部リニューアルして開催することになって、1月7日から始まったんだよ。

それもそうよ、本来なら2020年3月10日から5月24日までの会期で開催するはずだったけど、新型コロナウィルス感染症拡大防止のために中止になったのよ。でもねその後、内容を一部リニューアルして開催することになって、1月7日から始まったんだよ。

すごいほ、復活したほ! この展覧会はタイトルの通り、日本の伝統芸能を感じることができるほ?

すごいほ、復活したほ! この展覧会はタイトルの通り、日本の伝統芸能を感じることができるほ?

うん。ユネスコ無形文化遺産に登録された、歌舞伎、文楽、能楽、雅楽、組踊を集めて、芸能の美しさとそれを支える「わざ」を紹介するのよ。

うん。ユネスコ無形文化遺産に登録された、歌舞伎、文楽、能楽、雅楽、組踊を集めて、芸能の美しさとそれを支える「わざ」を紹介するのよ。

実際に何かするほ?

実際に何かするほ?

歌舞伎とか実演するわけではないけど、再現舞台にあがれたり、各芸能の小道具もあったりして、まるごと体感できる展示空間になっているのよ。

歌舞伎とか実演するわけではないけど、再現舞台にあがれたり、各芸能の小道具もあったりして、まるごと体感できる展示空間になっているのよ。

楽しみだほ、さっそく見に行くほ。

楽しみだほ、さっそく見に行くほ。

まずは歌舞伎の部屋よ。これは『金門五山桐』「南禅寺山門の場」の再現展示ね。

まずは歌舞伎の部屋よ。これは『金門五山桐』「南禅寺山門の場」の再現展示ね。

大道具「金門五山桐」南禅寺山門 現代 製作:金井大道具(株)

いいかぶきぶりだほ。衣装も舞台もきらきらして、華やかだほ。

いいかぶきぶりだほ。衣装も舞台もきらきらして、華やかだほ。

この舞台はのぼることができるのよ。

この舞台はのぼることができるのよ。

スロープからお上がりください

登ってみると、役者気分が味わえるかもだほ。

登ってみると、役者気分が味わえるかもだほ。

舞台の様子を間近に見ることもできるね。

舞台の様子を間近に見ることもできるね。

ほかにも錦絵や小道具とかも展示してあるほ!

ほかにも錦絵や小道具とかも展示してあるほ!

「歌舞伎」コーナー展示風景

2階に行くよ、次のコーナーは「文楽」ね!

2階に行くよ、次のコーナーは「文楽」ね!

「文楽」コーナー展示風景

からくり人形みたいなものもあるほ。内側が見れて面白いほ。

からくり人形みたいなものもあるほ。内側が見れて面白いほ。

文楽は江戸時代初期に大阪で生まれた人形を使う人形劇だけど、人形の首【かしら】にもさまざまな仕掛けがあるらしいわ。隣の部屋には再現舞台があるよ。

文楽は江戸時代初期に大阪で生まれた人形を使う人形劇だけど、人形の首【かしら】にもさまざまな仕掛けがあるらしいわ。隣の部屋には再現舞台があるよ。

大道具「義経千本桜」可連法眼館の段 現代 製作:関西舞台(株)

舞台の裏側も見られて、リアルさを感じられるほ!

舞台の裏側も見られて、リアルさを感じられるほ!

文楽の次は「能楽」のコーナーよ。このコーナーのおすすめはこれ!

文楽の次は「能楽」のコーナーよ。このコーナーのおすすめはこれ!

能面(般若) 現代 国立能楽堂蔵

お面が浮いているようにしか見えないほ。どこかだほ。

お面が浮いているようにしか見えないほ。どこかだほ。

お面の後ろにスペースがあるのに気づかない。顔ハメパネルのように、まるでお面をはめているのかのように写真撮影できるのよ。

お面の後ろにスペースがあるのに気づかない。顔ハメパネルのように、まるでお面をはめているのかのように写真撮影できるのよ。

なるほどだほ。あれ、ユリノキちゃん、特別展だけど撮影できるほ?

なるほどだほ。あれ、ユリノキちゃん、特別展だけど撮影できるほ?

写真撮影なら一部の作品を除いてできるのよ。会場の入口に注意事項があるからまた確認しようね。

写真撮影なら一部の作品を除いてできるのよ。会場の入口に注意事項があるからまた確認しようね。

次のコーナーに行くほ。がらっと雰囲気が変わったほ。

次のコーナーに行くほ。がらっと雰囲気が変わったほ。

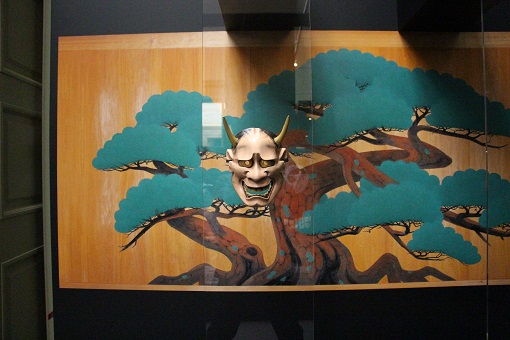

大道具 御冠船舞台 現代 製作:金井大道具(株)

琉球で生まれた「組踊」のコーナーよ。色使いが鮮やかできれいなものが多いわ。1月15日からは特別企画 沖縄県立博物館・美術館 琉球王国文化遺産集積・再興事業 巡回展 「手わざ -琉球王国の文化-」が平成館企画展示室で開幕するからあわせてみたいね。

琉球で生まれた「組踊」のコーナーよ。色使いが鮮やかできれいなものが多いわ。1月15日からは特別企画 沖縄県立博物館・美術館 琉球王国文化遺産集積・再興事業 巡回展 「手わざ -琉球王国の文化-」が平成館企画展示室で開幕するからあわせてみたいね。

今年の5月3日からは沖縄復帰50年記念 特別展「琉球」が平成館特別展示室ではじまるから、予習にぴったりかもだほ。

今年の5月3日からは沖縄復帰50年記念 特別展「琉球」が平成館特別展示室ではじまるから、予習にぴったりかもだほ。

次は最後のコーナー「雅楽」よ。見て、大きな太鼓があるよ。

次は最後のコーナー「雅楽」よ。見て、大きな太鼓があるよ。

鼉太鼓【だだいこ】 現代 国立劇場蔵

これも何かの舞台を再現しているほ?

これも何かの舞台を再現しているほ?

雅楽の曲のひとつ、「還城楽」【げんじょうらく】っていう舞台を再現しているのよ。

雅楽の曲のひとつ、「還城楽」【げんじょうらく】っていう舞台を再現しているのよ。

ほー。あっ、映像も上映されているほ。なんだかイメージがしやくなったほ。

ほー。あっ、映像も上映されているほ。なんだかイメージがしやくなったほ。

映像は各コーナーにあるからそれを見てから、再現舞台を見るとよりイメージしやすくなるかもね。「雅楽」のコーナーで展示はおしまいよ。

映像は各コーナーにあるからそれを見てから、再現舞台を見るとよりイメージしやすくなるかもね。「雅楽」のコーナーで展示はおしまいよ。

再現舞台とか実際に使用されている小道具とかを間近に見ることができて、伝統芸能をまるごと体感できた気がするほ。

再現舞台とか実際に使用されている小道具とかを間近に見ることができて、伝統芸能をまるごと体感できた気がするほ。

この展覧会は3月13日まで開催しています。展覧会公式サイトでは、伝統芸能の舞台を支える人とその技を紹介する動画も配信していますので、ご来館前の予習としてご覧いただくのもおすすめです。

この展覧会は3月13日まで開催しています。展覧会公式サイトでは、伝統芸能の舞台を支える人とその技を紹介する動画も配信していますので、ご来館前の予習としてご覧いただくのもおすすめです。

ほっ!予習わすれていたほ!

ほっ!予習わすれていたほ!

※会期中一部作品の展示替えがございます

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん、2021年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん&ユリノキちゃん at 2022年01月14日 (金)

毎年恒例のお正月企画「博物館に初もうで」は、干支にちなんだ動物と美術作品とのかかわりについてご紹介しています。

今年は虎です。(特集「博物館に初もうで 今年はトーハク150周年!めでタイガー!!」)どのように描かれているのか、さっそく展示作品からご紹介しましょう。

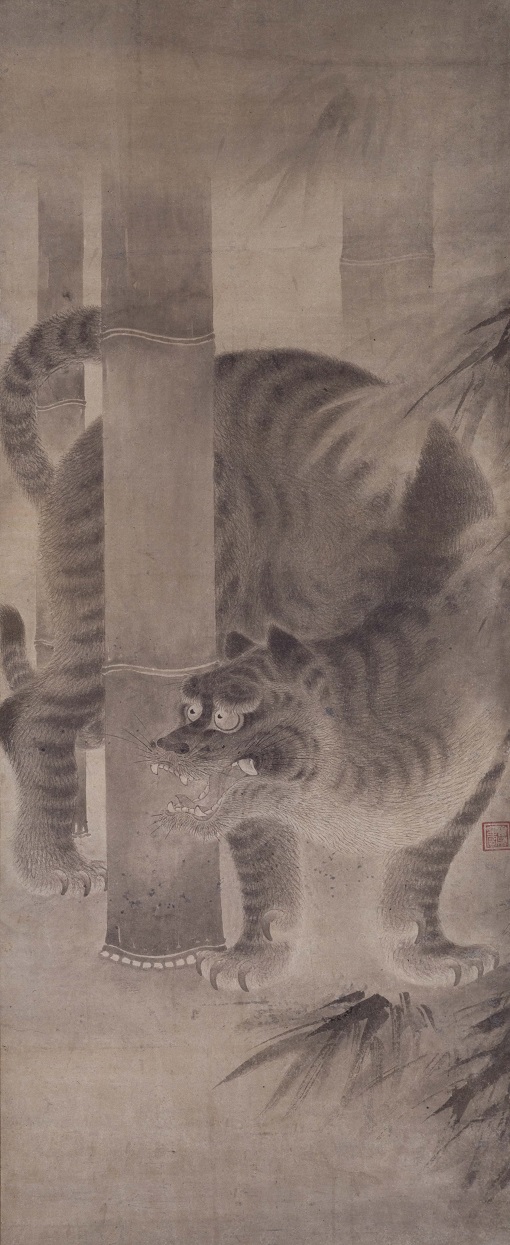

最初の展示室に入ると目に飛び込んでくるのが、「龍虎図屏風」です。

安土桃山~江戸時代に活躍した曽我直庵(16世紀後半~17世紀初頭)の作品です。屏風という大画面から飛び出んばかりの大迫力!虎は前脚に力を込めて屈み、龍が起こした嵐にジッと耐えている様子が描かれます。

龍虎図屏風(部分) 曽我直庵筆 安土桃山~江戸時代・17世紀

この仕草、どことなく猫を想起させます。目的を定めて今からジャンプ!そんな動きですね。生きた虎を目にする機会がなかった日本では、中国から伝わった虎の絵をもとに、猫のような虎が長らく描かれました。顔が小さく、首が長いですね。十二神将を描いた平安・鎌倉時代の密教図像や「鳥獣戯画」の虎も猫に似ています。ただ、『日本書紀』にはすでに虎皮の記述がありますので、どのような形か、模様がどのようなものであるかは、知られていたと思われます。

一方、こちらの虎はいかがでしょう。

老子龍虎図 旧金谷屏風のうち 岩佐又兵衛筆 江戸時代・17世紀

犬みたいです。口元の部分が前に長いので犬に似ています。猫には見えません(虎にも)。岩佐又兵衛(1578~1650)という江戸時代初期に活躍した絵師の作品です。この特徴ある顔立ちで思い出されるのが、又兵衛が描く人物です。「豊頬長顎」といわれるように、頬が張った顎の長い顔立ちです。本作品の虎は又兵衛風の虎なのですね。同時に、作品全体に漂う、ちょっと怪しげな雰囲気もこの作品の魅力です。

江戸時代後半になると、博物学が流行し、本物の虎を写生した作品も伝わります。

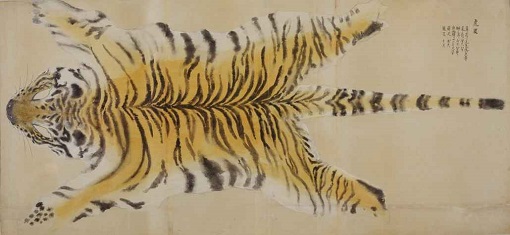

博物館写生図(虎皮) 江戸~明治時代・19世紀

画面の右上には墨書があって、写した虎皮のサイズが記されます。鼻から尾の先までは「八尺五寸」とありますから、およそ2メートル50センチです。頭部の描写は非常に丁寧で、毛の一本一本が描かれ、質感がよく伝わります。本作品が展示される第五章「博物学におけるネコ科の虎」では、虎を描いた(記録した)作品を展示しています。いまでいう動物図鑑のような作品もあり、動物としての虎が認識されたことが分かります。

今回は日本で描かれた虎に注目しましたが、アジアの虎も多彩で、人々の虎へのまなざしの多様さを感じることができます。さて本特集、最後に展示したのがこちら。

諸獣図(部分) 江戸時代・19世紀

虎はネコ科の哺乳類ということで、ちょっとだけトライしてみました。

カテゴリ:博物館に初もうで

| 記事URL |

posted by 古川攝一(平常展調整室) at 2022年01月12日 (水)

特集「博物館に初もうで 今年はトーハク150周年!めでタイガー‼」

新年あけましておめでとうございます!

東京国立博物館(トーハク)では、お正月にはその年の干支にあわせた特集展示を開催しています。

2022(令和4)年は寅年であることにちなみ、「博物館に初もうで 今年はトーハク150周年!めでタイガー!!」と題して虎を題材とした作品に着目します!

洒落のきいた展覧会タイトルは、新春とともに、トーハク創立150周年を勢いよく、そして、にぎやかにお祝いしたいという願いを込めたものです。

トーハク選りすぐりの虎たちが、本館特別1・2室に大集合しております!

本展では5つの章立てのもと、「神獣・仏教にかかわる虎」、「龍虎図」、「日本の勇猛な虎」、「アジアの多彩な虎」、「博物学におけるネコ科の虎」の各テーマにあった虎の作品を展示しています 。

はじめに、「神獣・仏教にかかわる虎」より、「白釉鉄絵虎形枕」をご紹介します。

白釉鉄絵虎形枕 中国・磁州窯 金~元時代・12~13世紀 横河民輔氏寄贈 東京国立博物館蔵

陣羽織 白呉絽服連地虎模様描絵(しろごろふくれんじとらもようかきえ) 江戸時代・19世紀 アンリー夫人寄贈 東京国立博物館蔵

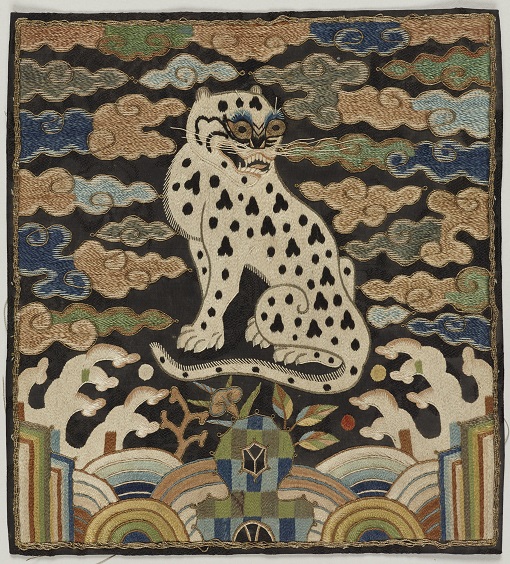

紋章(胸背) 朝鮮時代・19世紀 東京国立博物館蔵

中国の制度にならって、朝鮮王朝では官僚の服の胸と背中に、その人の階級を示す正方形の徽章をつけていました。

カテゴリ:博物館に初もうで

| 記事URL |

posted by 沼沢ゆかり(保存修復室) at 2022年01月05日 (水)