1089ブログ

みなさん、こんにちは。現在開催中の特別展「琉球」も残すところ2週間ほどとなりました。

沖縄好きな人も沖縄には行ったことのない人も、琉球・沖縄の歴史、文化芸術をまるごと感じていただける展覧会です。ぜひお運びください。

―――

―――

―――

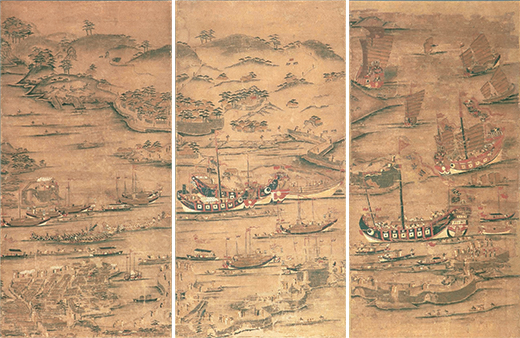

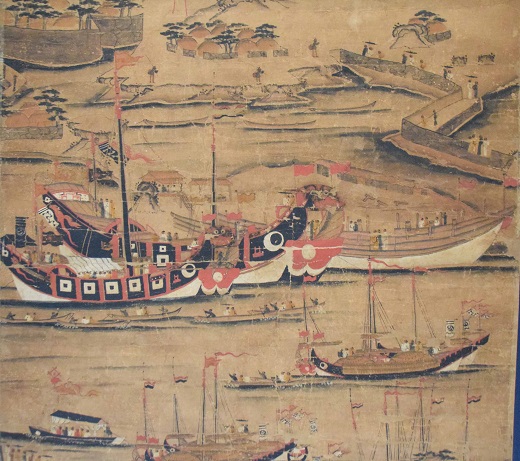

那覇港内に入港してきた進貢船や冊封使を乗せた冠船をはじめ、さまざまなタイプの船が描かれています。中央にみえるのは船のドックでしょうか。造船中(修理中?)の船の様子が描かれています。

―――

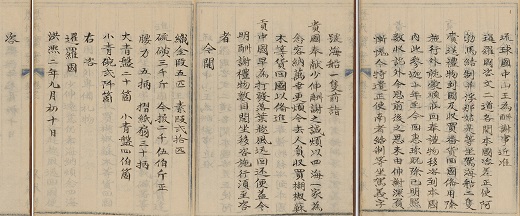

蘇木は熱帯地方に産する豆科の常緑樹です。

―――

その心材は赤色もしくは紫色の染料(蘇芳(すおう))として日本では古くから知られています。また中国では染料のほかに血液の流れを促進させる漢方薬や鎮痛剤として珍重されました。たいへんかさばる商品ですが、船の底荷(バラスト)としても有用でした。

出典:山崎 1961: 17.

―――

―――

絣部分の赤色染料に蘇芳が認められています。

カテゴリ:2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 原田あゆみ(企画課長) at 2022年06月09日 (木)

沖縄は伝統工芸の宝庫として知られていますが、琉球時代には漆工や染織の工芸品が中国皇帝に贈られており、

これらは琉球を代表するものとして自負されていたように思われます。

染織については、すでに別にブログが書かれましたので、ここでは漆工について書きましょう。

琉球時代から沖縄では漆工が盛んなのですが、はたして沖縄で漆が栽培されていたかは議論がありますが、古い文献に沖縄で漆を栽培していたことを示す記事があることから、近年では栽培されていだのだろうと考えられています。その漆工の技法や意匠は、日本の本土よりも中国に似ていますが、まったく中国と同じというのでもありません。本土で漆器といえば、漆黒(しっこく)という言葉もあるように、黒塗りが基本ですが、琉球では朱塗りの漆器も多くつくられました。首里城正殿(しゅりじょうせいでん)の塗装にも漆が用いられており、「巨大な漆器」などといわれることもあります。

沖縄県指定文化財 黒漆雲龍螺鈿大盆(くろうるしうんりゅうらでんおおぼん)

第二尚氏時代・18~19世紀 沖縄・浦添市美術館蔵

展示期間:通期展示

中国皇帝を象徴する五爪龍の文様を螺鈿で表わした大型盆。北京の故宮博物院には、琉球から贈られた同じ意匠の螺鈿盆が所蔵されています。

貝摺奉行所は沖縄県の設置とともに消滅しましたが、奉行所があったとされる場所には、現在では沖縄県立芸術大学が建ち、沖縄における美術工芸の活動の拠点となっています。

カテゴリ:2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 猪熊兼樹(特別展室長) at 2022年05月31日 (火)

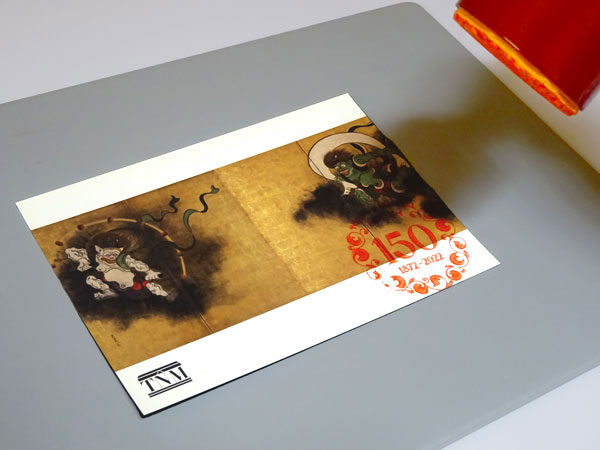

5月23日(月)、東博の正門横に、東博創立150年を記念したオリジナルデザインのポストを設置しました。

除幕式には、日本郵便株式会社のオリジナルキャラクター・ぽすくまとトーハクくんも登場!

ポストには創立150年記念のロゴマークと、記念ロゴマークにも使用されている唐草文様が施されています。

この唐草文様は、東博の所蔵品や、本館、表慶館の建築装飾に使われている唐草文がモチーフとなっています。

学芸企画部デザイン室の荻堂研究員によるデザイン

除幕式では、まずは館長の銭谷が「普段あまり郵便を使用しないという方もいるかもしれないが、このポストを利用していただくことで、手紙で思いを伝える機会を提供できれば」と挨拶しました。

また、上野郵便局の宮部 第一集配営業部部長からは、「上野公園のパンダポストと東博の創立150年記念ポスト、これだけ近くにラッピングポストがあるのは珍しいこと。ぜひ、観光等にご活用いただきたい」とご挨拶をいただきました。

ポスト投函の記念すべき第一号は、トーハクくん!京都国立博物館の公式キャラクター・トラりんに、葉書を送りました。

トーハクくん、トーカン!

本館1階ミュージアムショップでは、東博の作品をモチーフにしたポストカードや便箋を販売中。

その近くには、来館記念スタンプを押すことのできるスペースもご準備しています。

来館の記念に、スタンプを押した手紙や葉書をこのポストから送ることができます!

来館記念スタンプは全部で6種類。デザインは来館してからのお楽しみ!

ご来館の際には、創立150年記念ポストをぜひご利用ください!

カテゴリ:news、東京国立博物館創立150年

| 記事URL |

posted by 総務課総務担当 at 2022年05月30日 (月)

約450年の歴史を持つ琉球王国の中で、その風土を生かし、独自にはぐくまれたのが、染物や織物です。

中でも紅型は、ヴァリエーションに富んだ型紙を用いて、南国の陽光に映える鮮やかな色彩と、さまざまな文化を融合した華やかな文様を染め、世界中から注目されています。

紅型も素敵ですが、琉球染織の魅力は「織物」にあります。今回は、特別展「琉球」に展示している作品の中から、琉球独特の織物の数々について、お話ししたいと思います。

【芭蕉布(ばしょうふ)】

「唐ヲゥーつむぎ、はたを織る」と歌われるように、沖縄に自生する糸芭蕉の茎から生まれた糸を用いて、手織りにした芭蕉布。琉球藍(青)やテカチ(焦茶)で絣や縞を織り出した素朴な風合いを思い浮かべる方も多いでしょう。

糸芭蕉(鈴木芭蕉布工房にて)

芭蕉の糸

琉球王国時代には「煮綛芭蕉(にーがしーばさー)」と呼ばれる、芭蕉の糸を紅や藍など華やかな色彩に染めた華やいだ芭蕉衣も用いられました。

国宝 黄色地経縞枡形文様絣芭蕉衣裳〔琉球国王尚家関係資料〕(きいろじたてじまますがたもんようかすりばしょういしょう)

第二尚氏時代・18~19世紀 沖縄・那覇市歴史博物館蔵

展示期間:5月31日(火)~6月12日(日)

芭蕉布は「繊維が固い」というイメージがあるかと思います。ところが、細く均一な芭蕉糸を、撚りをかけずに平織にして砧で打つことにより、絹のような柔軟さと苧麻のような涼やかな肌触りとを兼ね備えた芭蕉布となります。

黒地香袋桜牡丹文様描絵芭蕉衣裳(くろじこうぶくろさくらぼたんもんようかきえばしょういしょう)

第二尚氏時代・19世紀 愛知・松坂屋コレクション J.フロントリテイリング史料館蔵

展示期間:5月31日(火)~6月26日(日)

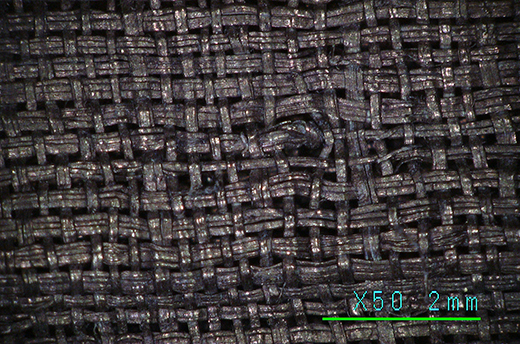

黒地香袋桜牡丹文様描絵芭蕉衣裳(部分)の顕微鏡画像

ちなみにこの衣裳は琉球王国の神事をつかさどっていた神女(ノロ)が首里王府から下賜された「絵描の御羽(えがきのみはね)」。現在では、この黒地香袋桜牡丹文様描絵芭蕉衣裳と黒地桐鳳凰文様描絵芭蕉衣裳(愛知・松坂屋コレクション J.フロントリテイリング史料館蔵 展示期間:5月3日(火・祝)~5月29日(日))の2領しか遺されていない、伝説の芭蕉衣です。

【花織(はなおり)】

沖縄方言(うちなーぐち)では「はなうぃ」と称します。首里で織られる首里花織は気品のある美しい浮織物ですが、庶民が愛好した木綿の花織には地域によって特徴が異なります。例えば、緯糸を浮かせて文様を織り出すのは読谷山花織(ゆんたんざはなおり)。経糸を浮かせて文様を織り出すのは知花花織(ちばなはなおり)。琉球藍で染めた紺地(くんじ)に愛らしく並ぶ赤・白・黄色の粒の浮き文様に心が癒されます。

(読谷山花織の衣裳)

紺地格子小花文様花織木綿袷衣裳/黄色地傘紅葉文様紅型木綿裏地(こんじこうしこばなもんようはなおりもめんあわせいしょう/きいろじかさもみじもんようびんがたもめんうらじ)

第二尚氏時代・19世紀 沖縄県立博物館・美術館蔵

展示期間:5月3日(火・祝)~5月29日(日)

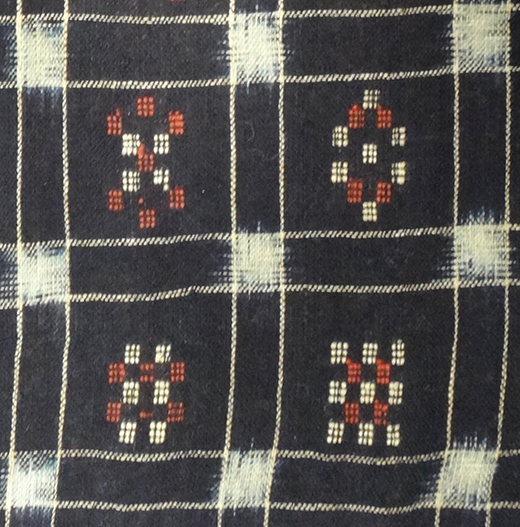

紺地格子小花文様花織木綿袷衣裳(部分)の拡大画像

(知花花織の衣裳)

紺地格子小花文様絣花織木綿袷衣裳/緑地小桜葉繋文様紅型木綿裏地(こんじこうしこばなもんようかすりはなおりもめんあわせいしょう/みどりじこざくらはつなぎもんようびんがたもめんうらじ)

第二尚氏時代・19世紀 沖縄県立博物館・美術館蔵

展示期間:5月31日(火)~6月26日(日)

紺地格子小花文様絣花織木綿袷衣裳(部分)の拡大画像

【手花手巾(てぃばなてぃさーじ)】

展示室にひっそりと展示されている手の込んだこの布、紺地手花芭蕉木綿手巾には、深い想いが込められています。「ウミナイティサージ(祈りの手巾)」「ウムイヌティサージ(想いの手巾)」と呼ばれるように、遠出をする親兄弟の道中の安全を祈り、愛する人への想いを託して、沖縄の女性たちが一つ一つの文様を縫取織にしたのですから。

紺地手花芭蕉木綿手巾(こんじてぃばなばしょうもめんてぃさーじ)

読谷 第二尚氏時代・19世紀 東京・日本民藝館蔵

展示期間:通期展示

紺地手花芭蕉木綿手巾(部分)の拡大画像

【桐板(とんびゃん)】

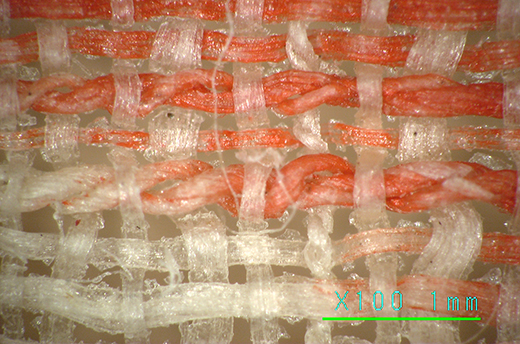

「幻の織物」と言われる桐板。製法が途絶え、どのような素材でどのようにつくられていたのかが、いまだに明らかになっていません。

琉球王国時代には、首里を中心に用いられた夏向きの織物です。

一説には、中国・福建省で龍舌蘭(りゅうぜつらん)の幹から採取した糸と伝えられています。他に類のない、ガラスのように透明感のある繊細な糸の質感をぜひ、展示室でご覧ください。

白地緯絣桐板衣裳(しろじよこがすりとんびゃんいしょう)

第二尚氏時代・19世紀 沖縄・那覇市歴史博物館蔵

展示期間:5月3日(火・祝)~5月29日(日)

※5月31日(火)~6月26日(日)では、白地経緯絣桐板衣裳(沖縄・那覇市歴史博物館蔵)を展示します。

白地緯絣桐板衣裳(部分)の拡大画像

白地緯絣桐板衣裳(部分)の顕微鏡画像

本展では、他にも、首里で士族が用いた手縞(てぃじま)や、島々で織られた宮古上布、八重山上布、久米島紬などを見ることができます。それぞれの織物を彩る琉球絣の文様にも、さまざまな意味があります。

織物を通して、はるかなる琉球への旅路をお楽しみください。

カテゴリ:2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小山 弓弦葉(工芸室長) at 2022年05月26日 (木)

みなさん、こんにちは。沖縄美ら島財団の上江洲安亨です。先日は、特別展「琉球」のTwitter生配信「#MUSEUMonLIVE」でもお世話になりました。

引き続き今回は、特別展「琉球」の展示作品の中から、筆者注目の2作品についてご紹介します。

展示期間:通期展示

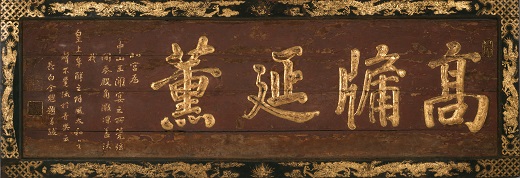

建物の奥に扁額らしき描写があります。

親類からは、筆者が文化財の仕事をしているから、やってきたのでは?といわれました。

上江洲安亨「呉師虔筆「神猫図」をめぐる一考察」(『國華』第1487号 國華社 2019年9月)

カテゴリ:2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 上江洲安亨(沖縄美ら島財団副参事) at 2022年05月24日 (火)