1089ブログ

書を見るのは楽しいです。

より多くのみなさんに書を見る楽しさを知ってもらいたい、という願いを込めて、この「書を楽しむ」シリーズ、第14回です。

本館特別1室で、特集陳列「写された書-伝統から創造へ」(~2012年6月24日(日))がはじまりました。

写す、ということで、

まずは、私がエンピツで写した画像をお見せします。

エンピツの写し

今年のはじめに当館の特別展「北京故宮博物院200選」(2012年1月2日(月)~2月19日(日))に展示されていた、

中国の黄庭堅(こうていけん、1045~1105)の書をエンピツで写したつもりですが…。

上手ではありませんが、

エンピツでも写すと、黄庭堅がどういう字だったのかは、しっかりと頭に残ります。

写す、

という作業は、書にとって、とてもとても重要です。

手を動かすことで、見ただけよりも鮮明に記憶に残ります。

写すことによって、美しい文字の造形を、眼でも手でも鑑賞できます。

こうした伝統を基盤にして、新たな創造もはじまります。

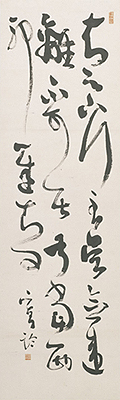

(左)臨知足下帖 西川寧筆 昭和2年(1927)日本書道作振会展出品作 昭和2年(1927) 西川杏太郎氏寄贈

(~2012年6月24日(日)展示)

(右)十七帖(王文治本) 王羲之筆 原跡:東晋時代・4世紀江川吟舟氏寄贈(展示予定未定)

左の画像は特集陳列に展示する作品で、右の画像を「臨書」したものです。

ようするに、右の画像を手本として書いています。

右の手本は、中国の書聖・王羲之(おうぎし、303?~361?)の拓本「十七帖」。

古くから、さまざまな能書が王羲之の書を学んできました。

左の作品は、西川寧(にしかわやすし、1902~1989)の25歳のときのもの。

昭和から平成初期の書壇を代表する書家です。

西川寧は、『自選集』という作品集で、この作品を一番目に紹介しています。

「つたないながら、若い日の苦悶にはちがいない」

「私なりの探求の跡が残っている」

と自身で述べています。

苦悶しながら、写し続ける。

これは、じつは楽しい作業でもあります。

音楽やスポーツと同様に、

レッスンやトレーニングをして、できるようになる。

それと似た感覚でしょうか。

そこから新しい作品が生まれる。

書は、その繰り返しなのかもしれません。

| 記事URL |

posted by 恵美千鶴子(書跡・歴史室) at 2012年05月22日 (火)

特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」の最初の展示室は、仏画が16点並んでいます。まさに国宝級の作品がずらり。その様子は圧巻の一言です。

気合を入れて、時間をかけてご覧になるお客様が多くいらっしゃいます。

『至宝とボストンと私』第6回目は、特別展室主任研究員の沖松健次郎(おきまつけんじろう)さんと、この仏画のコーナーを見てゆきます。

特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」仏画のコーナー

『信仰心と、美の追求』

広報(以下K):展覧会に入ってすぐの展示室から、いきなり超一級の作品が並んでいて圧倒されますね。

沖松(以下O):そうですね。本当に素晴らしい作品が里帰りしていて、このコーナーだけでも展覧会がひとつ開けてしまいそうなくらいです。

K:それでは、どのあたりが素晴らしいのか具体的にお聞きしてみたいと思います!

O:そうですね…。

この中には、日本に残っていたなら間違いなく国宝や重文に指定されるべき作品が多く展示されています。

作品の美しさ、質の高さ、保存状態、歴史的意義などを考えても、これだけのレベルの仏画のコレクションはなかなかありませんから。

K:あの…、まずは「仏画」とはどういうものなのか教えていただけますか?

O:仏画とは、文字通り「ほとけの画(え)」ということです。

厳密に言うと「ほとけ」とは、完全な智慧で宇宙万物の真理を覚り、大きな慈悲で人々を救う「如来」のことを意味します。

しかし一般的に言う「仏画」には、自分の修行の功徳で広く人々を救おうと誓願を立てた、如来に次ぐ「菩薩」や、守護神としての役割をもつ「天」、如来の化身としての「明王」や、仏教の中でも密教独特の世界観を表した「曼荼羅」など、さまざまな主題を含んで用いています。

K:それでは、仏画は礼拝や祈祷の対象として描かれた、ということなのでしょうか?

O:そうです。あるいは空間の荘厳、つまり仏堂を美しくおごそかに飾るために描かれました。

馬頭観音菩薩像(ばとうかんのんぼさつぞう)

平安時代・12世紀中頃

たとえばこの作品。

馬頭観音菩薩は、あらゆる人を救うとされる観音様のひとつの姿です。特に、理性なく本能のままに生きる、苦しみ多く楽少ないという畜生道におちた人を救う観音として信仰されてきました。

正面の冠に馬の頭部を着けています。これは、力強い馬のエネルギーを借りるためです。

この作品がつくられた平安時代、財力のある貴族たちは、最高の絵師に最高の材料で仏画をつくらせました。

貴族好みの「美麗な」装飾をほどこし、贅の限りを尽くします。

この行為そのものが功徳につながる、という信仰上の理由もあり、この時代の仏画は絢爛さがどんどんエスカレートしてゆき、度を越した美麗の追求が取り締まりの対象になるほどでした。

K:それくらい、仏教への信仰心が篤かったということですね。

O:単純に信仰心が篤いというと美しい感じがしますが、政争に明け暮れ、人生を翻弄された貴族にとって、信仰は切実なものだったようです。根底にあったものは、とても生々しい欲求だったと思います。

そのような信仰性と、貴族の美意識とが合致して、美しい作品が次々と誕生しました。

そして、そのような美の世界を実現できるだけの技術をもった人たちがいた、ということもまた驚くべきことです。

K:よく見ると、とても細かい模様が描かれていますね。

O:はい。

少し見えづらいのですが、金箔押しや截金(きりかね)による装飾が施されています。

截金というのは、金箔・銀箔などを数枚焼き合わせ、髪の毛くらい細い線に切ったものを画面に貼り、細かい文様を表す技法です。

衣に描かれている文様の金色の細い線や、蓮弁の脈の部分にご注目ください。精緻な表現と確かな技術力には驚くばかりです。

当時はろうそくの揺らめく光の中で見たので、金がよりきらめいて見えたのではないでしょうか。

『ほんものを見る、ということ』

K:当時は一般庶民が目にする機会は無かったのですか?

O:発願者は貴族の中でも位が上の方ですし、仏画は元々法要の際に使われるものですから、法要に参加できる立場の人間しか目にすることは出来ませんでした。

K:では、私のような人間が目にすることができるのは、現代だからなのですね!なんだか嬉しくなります。

沖松さんは、この作品をご覧になってみてどんな感想をお持ちですか?

O:これらの作品を図版で見る機会は多くありましたが、今回間近で見てみて、本当に良い作品だと感じました。

穏やかでバランスのとれた姿、優美で華やかな彩色、精緻で手の込んだ装飾、どれをとっても一級の作品です。

やはり図版ではなく、実際に見てみないとだめだと改めて思います。

K:なぜこれほどまでに素晴らしい作品が、アメリカに渡ったのでしょうか?

O:明治時代の廃仏毀釈運動により、寺院・仏像・仏具などが破壊され、仏教が危機的状況にありました。

そんな中で、馬頭観音菩薩像などの一級品も売りに出されてしまいます。

K:そこでフェノロサの登場ですね。

O:そうです。捨て去られようとしていた仏画等を、日本の文化、美術の所産として評価・購入し、ボストンの地でしっかりと守ってくれました。

K:そのおかげで、今私たちは作品を目にすることが出来るのですね。

有難みがぐっと増したような気がします。そしてその貴重な作品をたくさん出品してくださったボストン美術館にも感謝です!

沖松さん、どうも有難うございました。

専門:仏画 所属部署:特別展室

次回のテーマは「絵巻」です。どうぞおたのしみに。

All photographs © 2012 Museum of Fine Arts, Boston.

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2012年05月21日 (月)

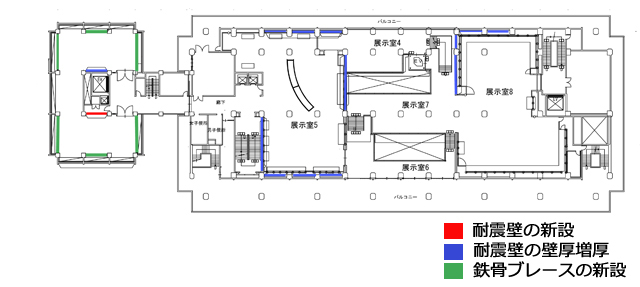

東京国立博物館の建物は茶室を除き、完成順に、表慶館、本館、東洋館、資料館、平成館、法隆寺宝物館の6棟で構成されています。

当館の建物において3番目に古い東洋館は昭和43年に建てられ、今年で44年を迎えます。 建物の構造・規模は、鉄筋コンクリート造の地上3階、地下2階の建物で展示棟、附属棟の2棟で構成されており、延べ面積が12,531㎡の建物です。

2009年4月、この東洋館が、地震などの揺れによって建物が受ける被害がどのくらい大きいか、安全かどうか判断するために耐震診断を実施し、地震に対する耐力度を確保するため、「耐震補強工事」を行うことになりました。

これを期に、東洋館のリニューアルが決まり、今回はそのリニューアルのもっとも主である工事「耐震補強」についてご紹介したいと思います。

・耐震補強方法について

「耐震補強」という言葉は、最近耳にすることは多いと思いますが、どういうものなのか、当館では、2つの耐震補強方法を採用しましたので、その工事方法をご紹介したいと思います。

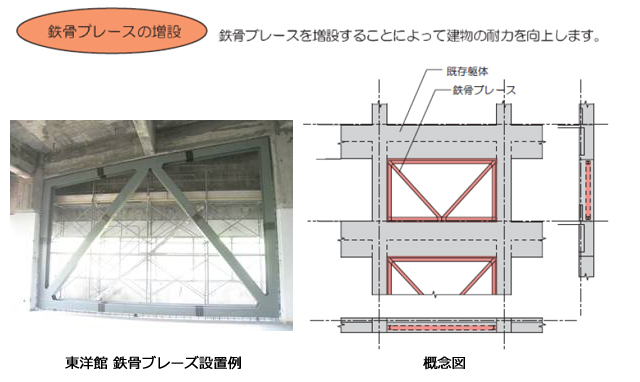

1) 鉄骨ブレース工法

鉄骨ブレースとは、耐震補強方法の一つである鉄骨を使用します。

よく皆さんが目にする建物の補強だと思います。

写真のように、既存の躯体に鉄骨の枠を増設することで建物の体力を向上させる工法です。

図1

このような耐震補強は、比較的に安価で施工性も良いため、多く採用されていますが、意匠性や、透視性(特に窓側に設置される場合は外からの光が遮られる)があまり良くありません。

当初は展示室内にもこの耐震補強方法を採用する予定でしたが、設計者である谷口吉生氏のデザインを継承するため、補強方法の変更を行い、壁の厚さを大きくして地震に対する耐力度をあげる工法(耐震壁)にしました。

2) 耐震壁

壁については、既存の壁では地震時に力がかかると崩れる可能性がある壁の壁厚を大きくする「壁厚の増厚」を採用しています。

この工法を利用することにより、展示室内においては意匠性を損なう鉄骨ブレースを設置せず、設計者のデザインを継承することが可能となりました。

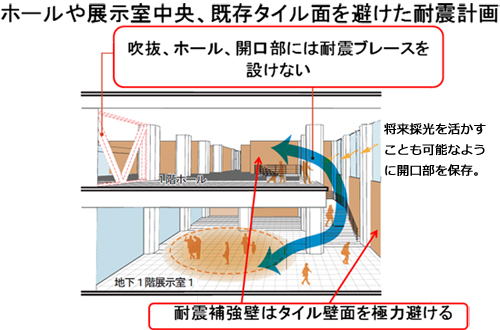

3) 耐震補強計画について

1)、2)の考え方を基に耐震補強方法について、下記のように基本的な考え方をまとめました。

図2 耐震補強の基本的な考え方

ホールや展示室には鉄骨ブレースを設けないという考え方です。

また、東洋館の内部の壁はタイルになっているため、極力既存のタイルを残す(生かす)方針としました。

これを基に、東洋館の耐震補強を図3のとおり行うことにしました。

赤い線の個所は「耐震壁の新設」、緑の線の個所が「鉄骨ブレース」、青い線の個所については「耐震壁の壁厚増厚」、として緑と赤の耐震補強については展示室でないため鉄骨ブレースなどとし、耐震壁の増設は最小限にとどめています。

設計者のデザインを伝承するため、展示室がある展示棟は耐震壁を、レストランなどがある附属棟は鉄骨ブレースを主に設置しています。

図3 東洋館の耐震補強

ちょっと内容が難しすぎましたでしょうか?

では、どのように工事を行ったか!

それは次回ご紹介しましょう!

カテゴリ:展示環境・たてもの

| 記事URL |

posted by 白澤利紀(環境整備室係長) at 2012年05月19日 (土)

色鮮やかな絵巻の展示のあとには、墨一色の水墨画の世界が広がります。小さな画面の中に、大きな空間の拡がりを見せる作品たち。

『至宝とボストンと私』第5回目は、貸与特別観覧室長の救仁郷秀明(くにごうひであき)さんと、水墨画のコーナーを見てゆきます。

特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」水墨画のコーナー

『水墨画=禅宗の絵画、ではない?!』

広報(以下K):色鮮やかな絵巻のコーナーから一転して、水墨画のコーナーは渋い色使いになりました。でも落ち着きがあって日本人の感性にしっくりくるような感じがします。

救仁郷さん、初歩的な質問なのですが、まずは「水墨画」の成り立ちについて教えてください。

救仁郷(以下ク):平安~鎌倉時代の絵画にはだいたい色がついていますが、室町時代には色のない「水墨画」が大きく発展します。

水墨画が盛んになり始めるのは鎌倉時代後期。建長寺や円覚寺などの禅宗寺院が鎌倉に建立され、北条時宗が活躍する時代です。

この頃、中国からは偉い禅僧が来日するようになり、日本からもたくさんの僧が中国に留学し、日中の交流が盛んになります。

K:そこで、さまざまな文化が日本に入ってくるわけですね?

ク:はい。水墨画もそのひとつです。

日本においての水墨画は、室町時代中頃までは禅宗と密接な関係がありました。

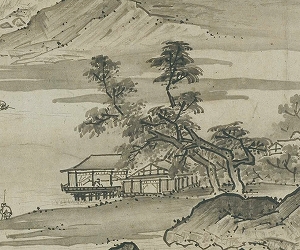

この作品をご覧ください。

山水図

祥啓(しょうけい)筆 室町時代・15世紀末~16世紀初

ボストン美術館の所蔵品の中でもとても有名な作品です。この作者の祥啓という人は、建長寺の絵画を専門とする画僧でした。

K:お坊さんが描いていたということは、水墨画も禅画の一種なのですか?

ク:いいえ、全てが禅宗的だったかといわれると、そうでもありません。

水墨画は禅宗というパイプを通じて中国から伝わったため、日本では主に禅僧が水墨画を描いていました。

そのため、作品の内容も禅宗と関連があるかのように思われがちなのですが、水墨画のスタイルは中国では普通の人も見るようなごく一般的な美術でした。

K:当時の中国でいう、「現代美術」だったのですね。

ク:そうですね、南宋~元時代にかけての現代的な絵画のスタイルだったといえます。

K:作者の祥啓は、建長寺の画僧とおっしゃっていましたが、どうしてこんな素敵な作品が描けたのでしょうか。誰かに教わったのですか?

ク:祥啓は、夏珪(かけい)という中国・南宋時代の宮廷画家の作品を学んだのだと考えられます。

夏珪は宮廷画家の中でも最高ランクの称号をもつ人物で、特に水墨山水画を得意としました。日本においてもこの人の作品が手本とされ、大変人気があったようです。

もちろん、夏珪とは生きている時代が違いますので、直接教えを受けたわけではありません。

K:それでは祥啓は、日本にあった夏珪の作品を見て学んだ、ということでしょうか?

ク:そうだと思います。

夏珪の作品は、足利将軍家にコレクションされていました。そのコレクションを管理したり、偉いお客様がいらしたときにお座敷を飾ったりする芸術上のブレーンに、芸阿弥(げいあみ)という人物がいました。この人は自分でも絵を描く人です。

祥啓は1478年に京都に出向いていますが、このとき芸阿弥のもとで足利将軍家のコレクションを見せてもらったり、手ほどきを受けています。

つまり祥啓は、芸阿弥を介して夏珪の様式を学んだと考えていいでしょう。

現在、東京・畠山記念館で開催中の展覧会「唐物と室町時代の美術」で、伝夏珪筆の山水図(重要文化財)が展示されています。(展示期間:5月27日(日)まで。本展図録117ページに挿図を掲載しています。)

夏珪の作品と、夏珪の様式を学んだ祥啓の作品を、ぜひ見比べてみてください。新たな発見があるかもしれません。

『絵の中を、旅するのです』

K:救仁郷さんは、この作品はお好きですか?

ク:もちろん大好きです。

K:どういうところがお好きなのですか?

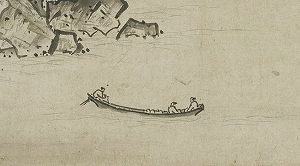

ク:絵の中を物見遊山できるのです。

この作品に限らず、水墨山水画は絵の端から端までなめ尽くすように見ないことには、良さが分かりません。下(手前)から上へと視線をうつしてゆくと、遠くの景色へと引き込まれてゆく構造になっています。

まずは近景から見てゆきましょう。右下の水辺に庵が建っています。

こんな水辺に建物を建てたらすぐに悪くなってしまいそうですが、良い景色が見られるベストスポットなんだから、そんなことは関係ありません。

窓辺に肩肘をついて外を見ている人がいますね。左下にある舟を見ているのでしょうか。

この舟には船頭と客2人が乗っています。その少し奥にある滝を見に来たのかも知れません。

K:救仁郷劇場が展開していますね…

ク:この滝は名所で、きっと絶景スポットなのでしょう。滝壺の音が、ドボドボと聞こえてきませんか?

K:おお!なんて詩的な!

ク:滝を徒歩で見に行く人のための沿道が手前から伸びて、恐らくは左上の建物に続いているのでしょう。ここに上ると更に良い景色が広がっているのではないでしょうか。そして、、

(救仁郷劇場はこの後更なる展開があったのですが、文字数の関係上省略させていただきます。)

K:すごいです!下から上へと視線をうつしてゆく、という見方がとても良く分かりました!

ク:水墨画は一見地味ですが、絵の中を旅して、散策してみてください。

都会に住んでいると、自然に触れる機会って少ないですよね。山水図はその代用として、オアシスのような役割を果たしてくれると思います。

K:見れば見るほど細かい描写に気付き、ストーリーが拡がってゆくのですね。じっくりと見て、絵の中を旅しようと思います。

救仁郷さん、どうも有難うございました。

専門:中世水墨画 所属部署:貸与特別観覧室

次回のテーマは「仏画」です。どうぞおたのしみに。

All photographs © 2012 Museum of Fine Arts, Boston.

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2012年05月17日 (木)

特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」 入場者30万人達成!

特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」は、2012年5月16日(水)午後、30万人目のお客様をお迎えしました。

多くのお客様にご来場いただき、心より御礼申し上げます。

30万人目のお客様は、千葉県八千代市よりお越しの玉城里紗さん(24歳)です。

東京国立博物館長 銭谷眞美より、記念品として、本展図録とオリジナルグッズのふろしきを贈呈いたしました。

左から、玉城里紗さん、銭谷眞美館長

2012年5月16日(水) 東京国立博物館平成館にて

玉城さんは、大学時代に美術を専攻されていて、今も日本画がお好きとのこと。

「現在は美術の教師をしているので、機会があったらぜひ生徒たちと皆で見に来たい」とお話くださいました。

仏画や絵巻、屏風、襖絵など、たくさんの絵画作品をお楽しみください。

特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」は2012年6月10日(日)まで開催しています。

カテゴリ:news、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2012年05月16日 (水)