1089ブログ

文化財の収集は博物館の重要な使命のひとつです。

平成26年度、新しくトーハクに収蔵された作品を紹介する特集「平成26年度新収品」が5月19日(火)より本館特別2室にて始まりました。

※トーハクにおける作品収集の方法については、過去の記事「トーハクの作品収集」(2013年7月)をご参照ください。

今回は、日本をはじめ、中国、韓国、インドネシア、イラン、エジプトまでのアジアのさまざまな地域からの文化財40件を展示します。

そのなかから、ここでは4件を紹介いたします。

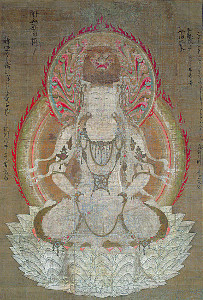

良忍上人によって始められた融通念仏の功徳を描く「融通念仏縁起絵」の断簡。本図は、融通念仏の教えが畜類にも広まったという場面です。同縁起絵の古様を示すものとして貴重です。

重要美術品 融通念仏縁起絵断簡 橋本辰二郎旧蔵 南北朝時代・14世紀

しだれ桜の下、豪華な装いの若い娘と侍女。生彩な目、精緻な髪の生え際、眉、着物の文様の入念な描写が秀逸なこの作品は、円山応挙門下の奇才、長澤芦雪が描いた希少な日本美人画です。

桜下美人図 長澤芦雪筆 江戸時代・18世紀

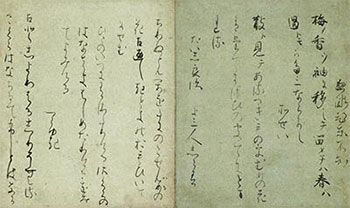

愛知県の関戸家に伝わった「古今和歌集」古写本の一部。染紙を色変わりで配し、珍しいカタカナを交えた平安時代の優美な書です。

古今和歌集巻第一断簡(関戸本) 伝藤原行成筆 平安時代・11世紀

こちらの作品については、月例講演会「書の楽しみ―特集「新収品」の関戸本古今和歌集を中心に」(5月23日(土) 13:30~より平成館大講堂)にてご紹介いたします。

ササン朝ペルシア帝国で盛行したガラス器です。東大寺正倉院宝物の白瑠璃碗のように、このような器はシルクロードを経て東西の遠隔地にも伝えられました。

円形切子碗 イラン ササン朝時代・6世紀 百瀬治氏・富美子氏寄贈

このほか、平安・鎌倉時代の銅鏡や中国の帯鉤など、一括でご寄贈いただいた作品もご覧いただけます。

会期は5月31日(日)までと短いので、ぜひお見逃しなく!

| 記事URL |

posted by 奥田 緑(広報室) at 2015年05月19日 (火)

今回の特別展「鳥獣戯画―京都 高山寺の至宝―」は、鳥獣戯画甲巻だけではなく、すべての展示作品が目玉といってよいでしょう。

まさに全身目玉だらけの、モンスターのような展覧会です。

彫刻作品でも、愛らしい子犬や鹿の夫婦といった動物彫刻たちは、製作背景などの知識なしでも、みていて本当に心がなごみます。

重要文化財 子犬 (こいぬ) 鎌倉時代・13世紀 京都・高山寺蔵 ※通期展示

重要文化財 神鹿 (しんろく) 鎌倉時代・13世紀 京都・高山寺蔵 ※通期展示

そんななかで彫刻担当者のイチオシは白光神立像(びゃっこうしんりゅうぞう)です。

重要文化財 白光神立像 鎌倉時代・13世紀 京都・高山寺蔵 ※通期展示

精密な彫りがほどこされているので、写真だと大きくみえるかもしれませんが、実はわずか40センチほどの像です。全体が台座を含めて真っ白に塗られていますが、衣の部分をよくみると雲母(きら)が塗られ、また、白い下地のうえにさらに白い線で模様が描かれています。真っ白な絹織物の衣を意識したのでしょうか。

この真っ白な神様、まさに名前のとおりですが、これが何をあらわしているかというと、なんとインドの北方にそびえたつヒマラヤの峰々に輝く白い雪なのです。白光神はインドの聖山を神格化したものだったのです。といっても、世界中探しても白光神の彫像は、おそらくこの一体しかないでしょう。

この像をつくらせた高山寺の明恵上人は、若い頃からインドにあこがれていました。奈良・春日明神のお告げによって断念することになるのですが、実際にインドに行こうとして、そのスケジュールまで綿密に練っていたほどでした。

現代のわれわれは、インドといえば灼熱の国を思い浮かべますが、明恵上人にとってのインドは、このような真っ白な世界だったのかもしれません。この像と同様に全身真っ白にあらわされた仏眼仏母像(ぶつげんぶつもぞう)は、幼くして両親をなくした明恵上人が、母として慕ったものです。

国宝 仏眼仏母像 平安~鎌倉時代・12~13世紀 京都・高山寺蔵 ※前期(~5/17まで)展示

もしかしたら白という色は、明恵上人にとっては母のイメージがあったのかもしれません。

さて、ヒマラヤといえば、先ごろ大きな地震があり、大勢の人々が犠牲になりました。東日本大震災を経験したわれわれ日本人にとっても、他人事ではありません。明恵上人のあこがれた地の一日でも早い復興を、この白光神とともに願っていただけましたらと思います。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 淺湫毅(教育講座室長) at 2015年05月16日 (土)

特別展「鳥獣戯画ー京都 高山寺の至宝ー」(4月28日(火)~6月7日(日)、平成館)は、5月15日(金)に10万人目のお客様をお迎えしました。

ご来場いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

10万人目のお客様は、東京都北区よりお越しの藤谷真利子さん。

福岡から上京されたお母様と一緒に、ご来館くださいました。

藤谷さんには、東京国立博物館長 銭谷眞美より、記念品として特別展図録と展覧会場限定オリジナルクッションなどを贈呈しました。

藤谷真利子さん(中央)と館長の銭谷眞美(右) 、左はお母様の三重子さん

東京国立博物館 展覧会会場前にて

![]()

![]()

平成館1階ラウンジの撮影スポットでも記念撮影

人気の作品「子犬」(レプリカ)と写真が撮れます

当館にはたびたびお越しくださっているという藤谷さん。

「有名な鳥獣戯画の絵巻が4巻とも見られるなかなか無い機会だから」と、お話くださいました。

特別展「鳥獣戯画ー京都 高山寺の至宝ー」もいよいよ中盤に差し掛かってきました。

5月19日(火)からの後期展示では、「鳥獣戯画」甲乙丙丁の4巻の後半部分が展示されます。

教科書などで誰もが見たことがある、兎と蛙が相撲を取るシーン(甲巻)など、後期も見どころが満載です!

まずは、5月17日(日)までの前期展示をどうぞお見逃しのないように、皆様のご来館をお待ちしています。

カテゴリ:news、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 宮尾美奈子(広報室) at 2015年05月15日 (金)

いよいよ開幕2ヵ月前を迎え、5月11日(月)、「クレオパトラとエジプトの王妃展」の前売券が発売されました。

当日一般1,600円のところ、前売一般1,400円とお得なチケットです。

さらに、グッズがセットになった前売券も発売中です。

グッズは2種類。

ひとつは「マリアージュ フレール」の紅茶がセットになった、グッズセット券A 3,000円(一般のみ)。

マリアージュ フレールといえば、紅茶の超有名店です。

今回、本展をイメージしたフレーバード ティー「CLEOPATRA & Queens of Egypt」を、特別に作っていただきました。

(左)上品なデザインの缶入りです

(右)トーハクくんも味見をしました。「とってもいい香りがするほー!」

飲んでみると、さっぱりとした渋みの少ない味でした。香りも上品でフレーバードティーが苦手な方にもオススメです。

もうひとつは、アクセサリーブランド「ABISTE(アビステ)」のジュエリーがセットになったグッズセット券B 5,000円(一般のみ)。

展覧会で展示される作品をモチーフにして、ジュエリーをデザインしていただきました。

(左)ABISTEらしい華やかなジュエリーです ※デザインは変更になる場合があります

(右)参考:ウジャト眼(「ウジャト眼の胸飾」ウィーン美術史美術館蔵)

(C)Kunsthistorisches Museum Vienna

トップにあしらわれているのは「ウジャト眼」。古代エジプトにおける幸福と繁栄の象徴です。

グッズはどちらも、会期中に特設ショップでお引き換えいただけます。

グッズセット券の販売は7月10日(金)まで。

展示作品とグッズ、ダブルで特別展をお楽しみください。

さらに、お得な前売りペアチケット、クレオパトラ券も好評発売中。

2枚1組1,800円での販売です。つまり、おひとり様900円。

え、900円・・・? そうです! 900=クレオで「クレオパトラ券」なんです!!

こちらのチケットでは、7月11日(土)~7月18日(土)の開幕直後の1週間限定で展覧会をご覧いただけます。

前売一般券が1,400円なので、おひとり様500円もお得です。

有効期間中に展覧会に来られなかった・・・という場合でも大丈夫。

差額の500円をお支払いいただければ利用できます。

クレオパトラ券の販売は5月31日(日)まで。お求めは、どうぞお早めに。

チケットが手元にあると、ますます開幕が待ち遠しくなりますね!

今回ご紹介した前売券は、展覧会公式サイトほか各種プレイガイドでお取り扱いをしております。

ぜひチェックしてみてください。

カテゴリ:2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2015年05月15日 (金)

東洋館8室で開催中の「中国・南北朝時代の書」も、残すところ1ヶ月を切りました。実はこの企画、上野の山の麓にある台東区立書道博物館と、共通テーマで開催している連携展示です。今回は両館の展示の見どころにふれつつ、本展についてご紹介いたします。

東京国立博物館 東洋館8室

「中国・南北朝時代の書」 2015年4月14日(火)~2015年6月7日(日)

台東区立書道博物館

「不折が愛した中国・南北朝時代の書―439年から589年、王朝の興亡を越えて―」

2015年3月24日(火)~2015年7月20日(月・祝)

〈前期〉3月24日(火)~5月17日(日) 〈後期〉5月19日(火)~7月20日(月・祝)

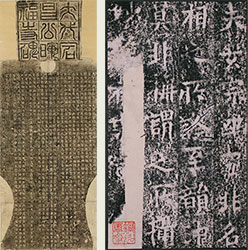

(左) 東洋館8室。壁付ケースには、石碑などの全体像がわかる拓本が並びます。

(右) 台東区立書道博物館。拓本のほか、肉筆の資料も展示されています。

本展の舞台となるのは、今から1500年ほど前の中国です。当時は、異なる民族が南北に王朝を分かち、対峙していました。華北地方を北魏が統一した439年から、隋が再び南北統一を果たす589年までの南北朝時代。その間、華南には宋・斉・梁・陳の4王朝が、華北には北魏・東魏・西魏・北斉・北周の5 王朝が興亡します。南北両朝とも覇権争いが繰り返されるなか、実は南北の交流もあり、文化は着実に育まれていきました。

(左) 5世紀半ばの中国。赤色のところ、華南を宋が、華北を北魏が領有しています。

(右) 南北朝の変遷。華北では、北魏が東魏・西魏に分裂し、各々、北斉・北周に交替します。

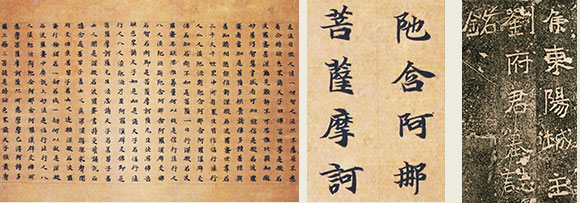

漢民族による南朝の4王朝は、三国・呉、東晋に続き建康(江蘇省南京)を都としました。資源豊かな江南の地に支えられた経済力を背景に、魏晋より形成されてきた南朝の貴族文化は栄華を極めます。書もまた、東晋・二王(王羲之、王献之父子)により高められた技法が継承されました。宋・斉の頃には、軽妙さに秀でた王献之の書が好まれたのに対して、梁・陳では、荘重な趣の王羲之の書が典型とされるように変化していきます。彼らの書は、後世に制作された模本や法帖(木や石の版をつくり拓本をとった書の名品集)に手紙等が残され、その一端を知ることができます。当館では、南朝貴族による当時最先端の筆写体を窺います。南朝の書の作例には、このほか敦煌文献に代表される貴重な肉筆資料や、北朝に比べて僅少な刻石資料の拓本があります。書道博物館では、これら肉筆と拓本から、南朝において通行した筆写体と公用体の双方に迫ります。

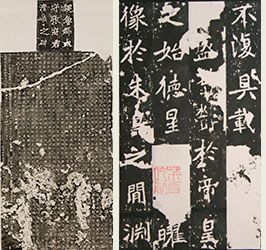

(左) 草書栢酒帖 王慈筆 中国 原跡=斉時代・6世紀(停雲館法帖 文徴明編) 高島菊次郎氏寄贈 東京国立博物館蔵(東洋館8室で6月7日(日)まで展示)

(右) 草書道増帖 阮研筆 中国 原跡=梁時代・6世紀(欽定重刻淳化閣帖 乾隆帝編) 高島菊次郎氏寄贈 東京国立博物館蔵(東洋館8室で6月7日(日)まで展示)

(左・中) 重要文化財 摩訶般若波羅蜜経巻第十四残巻(部分) 中国 梁時代・天監11年(512) 台東区立書道博物館蔵(台東区立書道博物館で5月19日(火)~7月20日(月・祝)まで展示)

(右) 劉懐民墓誌銘(部分) 中国 劉宋・大明8年(464) 台東区立書道博物館蔵(台東区立書道博物館で7月20日(月・祝)まで展示)

拓跋氏(モンゴル系の鮮卑族の一部、拓抜とも)による北魏をはじめとして、北朝の5王朝はいずれも北方民族によって建てられました。493年頃に北魏の孝文帝が大同(山西省)から洛陽(河南省)へと遷都し、大胆な漢化政策を実施して以後、北朝は、民族固有の精神を基調としつつ、優れた漢文化を摂取し、新たな文化を形成していきます。書もまた、はじめは魏晋の旧体に北方民族の鋭い気性を盛り込んだ野趣あるものでしたが、洛陽遷都と、東魏・西魏から北斉・北周への王朝交替を画期として、南朝新様式の書との融合が一層進み、構築性に富む洗練された書へと変化していきます。これら北朝の書の作例には、石碑や摩崖、造像記、墓誌等の刻石資料の拓本や前述の肉筆資料があります。両館では同一の刻石資料14種(台東区立書道博物館では展示替えあり)の拓本について、当館は整本(刻石の全形を拓本にとり、その状態のまま装丁したもの)を、書道博物館は剪装本(鑑賞の便をはかり、拓本を切り貼りして装丁したもの)を展示しており、装丁等の違いによる味わいも比較していただけます。また、書道博物館では肉筆も合わせて展示され、北朝において通行した公用体と筆写体をじっくりと比較鑑賞していただけます。

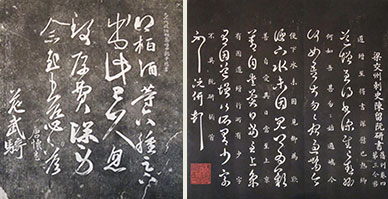

(左) 暉福寺碑(整本) 中国 北魏・太和12年(488) 東京国立博物館蔵(東洋館8室で6月7日(日)まで展示)

(右) 暉福寺碑(剪装本、部分) 中国 北魏・太和12年(488) 台東区立書道博物館蔵(台東区立書道博物館で7月20日(月・祝)まで展示)

(左) 張猛龍碑(整本) 中国 北魏・正光3年(522) 東京国立博物館蔵(東洋館8室で6月7日(日)まで展示)

(右) 張猛龍碑(明拓、剪装本、部分) 中国 北魏・正光3年(522) 台東区立書道博物館蔵(台東区立書道博物館で5月19日(火)~7月20日(月・祝)まで展示)

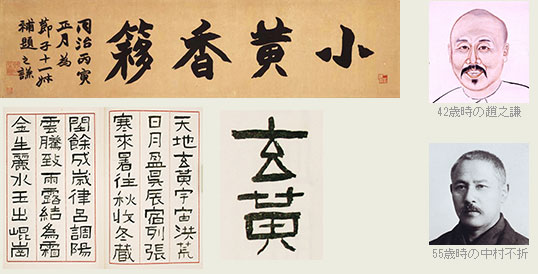

最後に、とっておきの(!?)見どころを1つご紹介したいと思います。それは南北朝時代の書をこよなく愛した2人の書です。1人は、昨年に両館連携で没後130年展を開催した、清時代の文人・趙之謙(1829~1884)。そして、もう1人は書道博物館の創設者で、明治から昭和にかけて画家・書家・収蔵家など多方面で活躍した中村不折(1866~1943)です。両者は、中国と日本の各々において、碑学派(書の拠り所を金石に求めた一派)の隆盛に寄与しました。ともに南北朝時代の書を学び、独特の書風を形成しましたが、その趣は大きく異なります。それは、各々が好んだ書、例えば趙之謙の「鄭魏下碑」(北魏・永平4年(511))と中村不折の「中嶽嵩高霊廟碑」(北魏・太安2年(456))を見比べれば、きっと納得されるように思います。(ともに台東区立書道博物館で7月20日(月・祝)まで展示)

皆さまも上野の山とその麓で、2人のように自分好みの書を見つけてみてはいかがでしょうか。

(上) 楷書「小黄香簃」横披 趙之謙筆 中国 清時代・同治5年(1866) 青山杉雨氏寄贈 東京国立博物館蔵(東洋館8室「中国文人の書斎」で6月7日(日)まで展示)

(下) 『楷書千字文』(部分) 中村不折筆 日本 大正8年(1919)刊 台東区立書道博物館蔵(台東区立書道博物館で7月20日(月・祝)まで展示)

*東洋館8室では、本展に続いて、碑学派が活躍した「清時代の書」(2015年6月9日(火)~2015年8月2日(日))を開催します。こちらも是非、お見逃しなく。

*台東区立書道博物館では、本展関連事業として、ギャラリートークとワークショップ(2015年7月10日(金))を開催します。詳しくは書道博物館ホームページへ。

| 記事URL |

posted by 六人部克典(登録室アソシエイトフェロー) at 2015年05月14日 (木)