1089ブログ

大彦コレクションと友禅染─第2次友禅染ブームと、加賀染、久隅守景のことなど

今、トーハクでは、江戸時代の小袖がずらりと展示されています(画像1)。「小袖」というのは現在の着物の原型です。江戸時代までは袖口を小さく縫い狭め、袂がある長着を「小袖」と呼んでいました。これらの小袖コレクションを蒐集したのは、明治期から大正期にかけて業界で名を馳せた呉服商、野口彦兵衛(1848~1925)です。明治8年に独自の友禅染を売る「大彦(だいひこ)」という店を日本橋に立ち上げた彦兵衛。明治20年代の終わりにはそのデザインが「東京一本立」と称されるほど、京阪とは異なる趣向をもった個性的な染め模様であったようです。

画像1:本館特別1室・2室で展示中の特集「呉服商「大彦」の小袖コレクション」

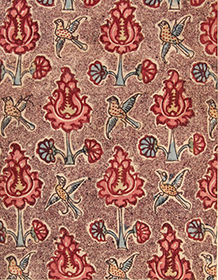

「大彦染」と称された彦兵衛の店のきものは江戸時代から続く日本の伝統技法「友禅染」で染めたものです。だから彦兵衛が蒐集した小袖コレクションにも友禅染が多いのでしょう(画像2)。しかし、彦兵衛が江戸時代の友禅染を参考に「大彦染」のデザインを考案した、というわけではないようです。彦兵衛は小袖のほかにも、人形や武具、インド更紗などを蒐集していましたが、当時の「大彦染」は「更紗染に工夫がある」や「絵画と更紗風とを調和し巧みに意匠を付したるものなり」などと評されているように、むしろ彼のもう1つのコレクションであるインド更紗から影響をうけていたことがうかがえます(画像3)。

画像2

左:振袖 白縮緬地梅樹衝立鷹模様 野口彦兵衛旧蔵 江戸時代・18世紀 (展示中)

右:小袖 浅葱縮緬地唐山水模様 野口彦兵衛旧蔵 江戸時代・18世紀 (展示中)

当館所蔵の友禅染の名品は、まず、「大彦」のコレクションであるといっていい

画像3

彦根更紗 紫地立木小鳥文様更紗 野口彦兵衛旧蔵 南インド・18世紀 彦根藩井伊家伝来 (展示中)

彦兵衛が大正期に井伊家から購入した。彦兵衛は「更紗きちがい」と言われるほどに更紗を集めていたと言われるが、関東大震災で焼けてしまったという。

実は、彦兵衛が活躍した明治期の友禅染は、江戸時代から続くものとは随分異なっていました。友禅染の始まりは、江戸時代前期、京都・知恩院門前で店を構えていた宮崎友禅が描く大和絵風の扇絵が都で大流行、その扇絵(画像4)を小袖の模様にも染めるようになったことがきっかけでした。貞享年間(1684-1687)にこの友禅模様は一大ブームを引き起こしますが、元禄期(1688-1707)には廃れてしまいます。しかし、友禅風の模様を染めていた技法のことは、ブームが終わってからも「友禅染」と言われ続けました。絵画的な模様を色彩豊かに染め、しかも色落ちしない、という点が友禅染のセールスポイントでしたが、江戸時代後期にかかる頃には、その特色も省みられなくなります。町人に対するたび重なる贅沢禁止令によって町方の女性たちが華やいだ色小袖を着用することが難しくなり、江戸時代末期には、手彩色で手間隙のかかる友禅染は豪商の妻子が晴着に染める程度で、市井の人々が着用することはほとんどなかったのでした。

画像4

蛍図扇面 宮崎友禅筆 江戸時代・17世紀(この作品は展示されていません)

宮崎友禅自筆と伝えられる扇。江戸時代、宮崎友禅は京都の扇工として知られていた。

ところが、明治期に化学染料が日本に輸入されるようになると、友禅染にも大きな変革期が訪れました。化学染料を糊に混ぜ、型染で反物に模様を定着させる「写し友禅」「型友禅」が京都で生産されるようになりました。手描き友禅ほど手間隙をかけずに量産ができ、江戸時代の友禅染よりは安価で友禅染が着られるようになり、一般女性の間でも、友禅染の華やかな着物が着られるようになったのです。「大彦」の時代は、いわば第2次友禅染ブームといっていいでしょう。

友禅染が再び注目を集めるようになった明治期以降、その歴史についてもこれまでにない新たな説が取り沙汰されるようになりました。江戸時代後期に活躍した戯作者・考証学者である柳亭種彦の説「友禅は京都の染物屋で、加賀(現在の石川県金沢市)生まれの人であり、加賀染をよくする」(『足薪翁記(そくしんおうき)』)が広まり(しかし、柳亭の説は何を典拠に記したのかは定かではありません)、友禅染は加賀が発祥の地である、と考えられるようになったのです。大正9年には、金沢の龍国寺で宮崎友禅の墓碑が発見され、京都で加賀染を発展させた友禅が故郷に帰り、その染技法を地元の染屋に伝授した、という伝説が「裏付け」られました(画像5)。さらに伝説は膨らんで、加賀染は、一時期加賀に在留した狩野派の絵師・久隅守景(画像6)が九谷焼の色絵を元に発明した技法で、それを守景から直接伝授された宮崎友禅が京都に出て大成させた、という説まで登場しました(野村正治郎『友禅研究』)。確かに、地元・金沢の史料を見ると、友禅染で染めた着物のことを「色絵」と呼んでおり(享保三年御用御染物帳)、また、久隅守景が描いたという色絵九谷焼の磁器も残っているのですが…。想像を膨らませた妄説と言われても、仕方がありません。

画像5

左:友禅染掛幅石山寺観月図 江戸時代・享保5年(1720)(この作品は展示されていません)

右:左下拡大図

加賀で染物業を営んでいた太郎田屋5代、茂平(茂兵衛)が宮崎友禅の指導のもと、製作したと伝えられる。染絵の左下に「享保伍庚子六月十五日於加州/御門前町染所茂平」と染め抜かれる。「加州」とは加賀のこと。

画像6

国宝 納涼図屏風(部分) 久隅守景筆 江戸時代・17世紀(この作品は展示されていません)

宮崎友禅は加賀生まれと言われ、狩野派の絵師に絵画を学んだと言われている。それもまた、狩野探幽の弟子だった久隅守景と関連付けられる理由の一つである。

面白いのは、彦兵衛がコレクションの友禅染に付けた付箋には例外なく「加賀染」と記していることです(写真7)。なぜ、「友禅染」とは言わずにあえて「加賀染」と称したのでしょうか。

画像7:小袖 浅葱縮緬地唐山水模様(写真2の右)に付属する彦兵衛自筆の紙札

紙札には「享保頃 加賀染潟模様 唐縮緬 地空色 唐画山水」と記される。

今でも「大彦」の友禅染の特徴は、糸目糊で輪郭線を描き、色を挿していく江戸時代以来の伝統的な技法(画像8)であるといわれています。新規の型友禅が出回った明治期以降、宮崎友禅が活躍していた時代の本物の友禅染の手本として、江戸時代の友禅染を蒐集することは彦兵衛の「大彦染」にとって、欠かせないものでした。それは「大彦流にして…蓋し始祖友禅の遺志を得たるものか」という批評にも表れています。だからこそ彦兵衛は、コレクションの中にある江戸時代の友禅染に、その源流である「加賀染」の名を用いたのではないでしょうか。

画像8

左:「振袖 白縮緬地梅樹衝立鷹模様(画像2 左)」部分

右:「小袖 浅葱縮緬地唐山水模様(画像2右)」部分

細く白い輪郭線は、糸目糊を置いた跡である。繊細でゆるぎのない線を糊で描くには、相当の熟練がいる。

この特集では、彦兵衛が「加賀染」と呼んだ友禅染の優品がお披露目されます。是非、この機会に日本独自の染模様をご堪能いただきたいと思います。

特集「呉服商「大彦」の小袖コレクション」

2015年6月9日(火)~8月2日(日) 本館 特別1室・特別2室

※前・後期で展示替あり

前期:6月9日(火)~ 7月5日(日)

後期:7月7日(火)~ 8月2日(日)

関連事業

月例講演会「呉服商『大彦』の小袖コレクションについて」

2015年6月27日(土) 13:30~15:00 (開場は13:00を予定)

平成館大講堂

ギャラリートーク「呉服商『大彦』の小袖コレクション」

2015年7月14日(火) 14:00~14:30

東洋館地下 TNM&TOPPANミュージアムシアター

| 記事URL |

posted by 小山弓弦葉(工芸室主任研究員) at 2015年06月25日 (木)

「クレオパトラとエジプトの王妃展」王妃のプロフィール(2)~ティイ~

「クレオパトラとエジプトの王妃展」で注目の王妃について、紹介するシリーズです。

第2回目のヒロインは、アメンヘテプ3世の王妃ティイ。

今から3400年ほど前、新王国・第18王朝時代の絶頂期であった頃の王妃です。

ティイの名前をご存知ない人も、彼女の次男・アメンヘテプ4世(後のアクエンアテン王)の名前は、聞いたことがあるかもしれません。

ティイとはいったいどのような王妃だったのでしょうか。

娘として母として、そして妻としてのティイをご紹介します。

アクミムのイウヤの娘ティイ

王妃ティイは、新王国・第18王朝時代の9代目の王であるアメンヘテプ3世の妃です。

一般に、ティイは王族ではなかったために、新王国時代で最初の平民出身の王妃であるとされていますが、実際は、アメンヘテプ3世の父親であったトトメス4世もまた、王族出身ではないネフェルトイリを正妃としています。

この王族ではない女性を正妃とするトトメス4世の婚姻は極めて異例のものであったとされています。

王族でなかったティイが正妃となったことも、異例な結婚としてしばしば強調されていますが、このことは何を意味していたのでしょうか。

新王国時代は、王族の女性と結婚することが慣例でした。

そんな伝統的な王の婚姻慣習を破ってまでも、王族出身ではない女性との結婚は、専制王としての王権の増大を示しているとの見方も存在しています。

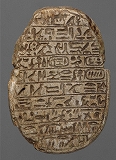

「アメンヘテプ3世の記念スカラベ(王妃ティイとの結婚)」には、王妃ティイの両親の名前が刻まれています。

アメンヘテプ3世の記念スカラベ(王妃ティイとの結婚)

出土地不詳

新王国・第18王朝時代

アメンヘテプ3世治世(前1388~前1350年頃)

ウィーン美術史美術館蔵

Kunsthistorisches Museum Vienn

それによると、ティイの父親はイウヤ、そして母親はチュウヤという人物です。

イウヤは中部エジプトのアクミム出身の有力者であり、アメンヘテプ3世は、イウヤの娘と結婚することで強力な王権を築くことができたものと考えられます。

イウヤとチュウヤは、王家の谷に彼らの墓(KV46)を築く特権を得ました。

ちなみにこの墓は、1905年にイギリス人考古学者のキベル(J. E. Quibell)により発見され、墓内部からは非常に保存状態の良いミイラ・マスクをつけた二人のミイラが発見されるとともに、副葬された品々も発見されています。

王母としてのティイ

「アメンヘテプ3世の記念スカラベ(湖の造営)」には、アメンヘテプ3世の治世11年に、王妃ティイの出身地であるアクミム近郊のジャルカという町に、長さが1.9㎞、幅が0.36㎞の巨大な人造湖を2週間ほどで完成させたことが記されています。

アメンヘテプ3世の記念スカラベ(湖の造営)

出土地不詳

新王国・第18王朝時代

アメンヘテプ3世治世(前1388~前1350年頃)

大英博物館蔵

(C)The Trustees of the British Museum, all rights reserved

王は、この湖の完成の式典で「輝くアテン」という名の船に乗ったことが記されています。

アマルナ時代に唯一神として崇拝されたアテンの名前が使われていたことは、非常に興味深いことです。

この太陽神アテンを唯一神とする宗教改革を断行したアメンヘテプ4世は、冒頭でもご紹介したとおり、アメンヘテプ3世と王妃ティイの息子でした。

このように王妃ティイは、王の母でもあったのです。

アメンヘテプ4世は、王の治世4年に中部エジプトに位置するテル・アル=アマルナの地を公式訪問します。

この公式訪問には、王妃ネフェルトイティとともに、母であるティイも同行しました。

そして、アマルナに新しい王宮の建設が決定され、王は自らの名前を「アクエンアテン(アテン神に有益なもの)」と改名し、アテン神を唯一神とし、伝統的な美術様式にはとらわれない「アマルナ様式」という新しい美術様式が作られました。

新王国・第18王朝時代の大きな変革期であるアマルナ時代の誕生に、王妃ティイは重要な役割を演じたと考えられます。

王のパートナーとしてのティイ

エジプトの首都があるカイロの南100キロほどのところにあるファイユーム地域のグラーブ遺跡には、新王国時代の王のハーレムがありました。

第18王朝時代のトトメス3世により造営が始まり、その後、新王国時代(第18~20王朝)を通じて利用されていたことが知られています。

このグラーブ遺跡から、ティイの名を刻した供物台が発見されています。

これはティイがアメンヘテプ3世のために副葬品として用意したものです。

この供物台では、ティイが夫であるアメンヘテプ3世を「兄」と呼んでおり、二人の親密な関係を想起させます。

王妃ティイの供物台

グラーブ出土

新王国・第18王朝時代

アメンヘテプ3世治世(前1388~前1350年頃)

マンチェスター博物館蔵

(C)Manchester Museum, The University of Manchester

王妃ティイの名前が、アメンヘテプ3世の名前と並んで記されている作品が数多く残されています。

第18王朝時代の絶頂期の王アメンヘテプ3世のパートナーとして王妃ティイは、常に夫とともにいたことを示しています。

このことから王妃ティイは、王の補佐役として重要な役割を果たしていたと考えられます。

王家の谷・西谷に造営されたアメンヘテプ3世墓(KV22)の中には、ティイのための部屋(Je室)が用意されていましたが、王の死後、息子のアメンヘテプ4世とともにアマルナ王宮に移り住みました。

ティイの孫にあたるツタンカーメン王墓からは、彼女の髪の毛が発見されています。

ツタンカーメン王と祖母であるティイの関係はどのようなものだったのでしょうか。

アマルナ時代が終わった後に、ティイの遺体は再びテーベに戻されたと推定されています。

「年配の婦人(the Elder Lady)」と呼ばれる髪の長い女性のミイラが、ティイのものではないかとされています。

王妃ティイは、まだまだ謎の多い女性です。

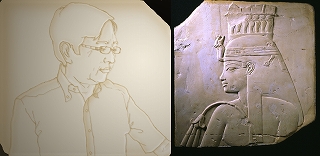

「アメンヘテプ3世の王妃ティイのレリーフ」も必見です

左側が本展監修の近藤二郎教授

(写真右)アメンヘテプ3世の王妃ティイのレリーフ

テーベ西岸 ウセルハト墓出土

新王国・第18王朝時代

アメンヘテプ3世治世(前1388~前1350年頃)

ブリュッセル・ベルギー王立美術歴史博物館蔵

(C)RMAH

カテゴリ:研究員のイチオシ、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 近藤二郎(早稲田大学教授) at 2015年06月24日 (水)

「クレオパトラとエジプトの王妃展」王妃のプロフィール(1)~ハトシェプスト~

古代エジプトの王妃や女王がテーマの「クレオパトラとエジプトの王妃展」。

展覧会では多くの王妃たちが登場しますが、なかでもご注目いただきたい4人の王妃について、4回にわたってご紹介します。

予習をしてお越しいただければ、一層、展覧会をお楽しみいただけるはずです!

第1回目は、新王国・第18王朝時代のハトシェプスト女王。

今から約3500年前頃に活躍した女性です。

3000年も続いた古代エジプトですが、大きな権力をもった王妃は何人もいながら、女王となることは稀でした。

彼女が女王となれたのはなぜでしょうか?

イアフメス王の血筋

この頃のエジプトでは、王位継承の条件として血筋が極めて重要でした。

そこでキー・パーソンとなるのが王女です。

たとえば、ハトシェプストの父トトメス1世は、第18王朝を樹立したイアフメス王の王女と結婚して王位につきました。

二人の間に生まれたハトシェプストは、母から王家の血筋を受け継いだことになります。

トトメス1世の跡を継いだトトメス2世は側室の生んだ王子でしたが、正妻の娘であるハトシェプストと結婚することで、王家の血筋を強固なものにしました。

後に、ハトシェプストが大きな力を得たのも、イアフメス王の血筋の継承者という前提があったからでもあります。

ちなみに、展覧会ではイアフメス王のシャブティ像をご覧いただけます。

オシリス神の格好をした王が丁寧に削り出されています。

現存する王のシャブティとしては最古のものです。どうぞお見逃しなく!

イアフメス王のシャブティ

テーベ西岸出土か

新王国・第18王朝時代 イアフメス王治世(前1550~前1525年頃)

イギリス 大英博物館蔵

(C)The Trustees of the British Museum, all rights reserved

王妃ハトシェプストから、「男装の女王」ハトシェプストへ

ハトシェプストの夫トトメス2世は、わずかな治世ののち、亡くなります。

側室が生んだ王子トトメス3世はまだ幼く、このような場合の伝統に従って、王妃ハトシェプストがトトメス3世の共同統治者となりました。

ハトシェプストは当初から実権を握っており、数年後には「ファラオ」を名乗るようになります。

いつしか彼女は完全な男性の格好で、自身を表現するようになります。

展覧会では、王妃時代のハトシェプストとされる彫像と、男装姿の、女王となってからの彫像を見ることができます。

前者の柔らかな表情と、為政者となった後者の凛々しい表情を比較してみてください。

王妃ハトシェプスト(部分)

出土地不詳

新王国・第18王朝時代 トトメス2世~ハトシェプスト女王治世

(前1492~前1458年頃)

アメリカ ボストン美術館蔵

Gift of Mrs. Joseph Lindon Smith in memory of Joseph Lindon Smith, 52.347, Museum of Fine Arts, Boston. Photograph (C)2015MFA, Boston

壺を捧げるハトシェプスト女王

ルクソール ハトシェプスト女王葬祭殿出土

新王国・第18王朝時代 ハトシェプスト女王治世

(前1473~前1458年頃)

ドイツ ベルリン・エジプト博物館蔵

Staatliche Museen zu Berlin – Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, inv.-no. ÄM 22883, photo: Sandra Steiß

ハトシェプスト女王の業績

ハトシェプストは、内政に優れた手腕を発揮したとして知られ、周辺地域と平和的な関係を築き、交易活動に力を注ぎました。

これは、軍事遠征を繰り返し第18王朝の他の王たちとは対照的です。

なかでもプント(現在のエチオピアやエリトリア周辺と考えられている)に派遣した交易使節団が有名で、ハトシェプスト女王葬祭殿のレリーフには、香木をはじめとする贅沢品が運び込まれる様子が描かれています。

交易品を運ぶ様子を表したハトシェプスト女王葬祭殿のレリーフ

ハトシェプスト女王葬祭殿

お互いに使節団を派遣し合い、それぞれの産物を交換するという事業を、研究者は「ロイヤル・ギフトの交換」とよんでいます。

国による大規模交易でもあり、外交でもありました。

この時期の地中海・西アジア地域は各地が密接につながりあった「グローバル」な世界へと発展していきます。

その基礎となったのが「ロイヤル・ギフトの交換」であり、ハトシェプストが推進した交易はその先駆けと評価できると思います。

また、国内のいたるところで大規模な建築事業を推し進めました。

ハトシェプスト女王が残した建築のうち、最高傑作として名高いのが、現在のルクソールの西岸、アル=ディール・アル=バハリにある葬祭殿です。

断崖を背にして築かれた葬祭殿は、美しさと迫力を兼ね備え、景色の中に見事に調和しています。

断崖の向こう側は、新王国時代の歴代の墓が造営された「王家の谷」があります。ハトシェプストも王として、王家の谷に大規模な墓を造営しました。

通好みの注目作品

最後に、私のおすすめ作品をもう少しだけご紹介しておきます。

ハトシェプストが歴史の表舞台に立った一方で、夫トトメス2世の事蹟はあまり知られていません。

本展では、もう1人、妻の影に隠れてしまった王を紹介しています。

その人はセティ2世。新王国・第19王朝時代の王です。

彼もまた、トトメス2世と同様に幼い息子サプタハを残して死去してしまいます。

その後、実権を握ったのがセティ2世の王妃タウセレトでした。

タウセレトはサプタハ王が即位わずか6年で亡くなった後に、女王となります。

トトメス2世とセティ2世。歴史上、注目されることの少ない2人の夫ですが、通好みの注目作品だと思っています。ぜひご覧ください。

トトメス2世のレリーフ

出土地不詳

新王国・第18王朝時代 ハトシェプスト女王治世

(前1473~前1458年頃)

ベルギー ブリュッセル・ベルギー王立美術歴史博物館蔵

(C) RMAH

セティ2世

出土地不詳

新王国・第19王朝時代 セティ2世治世(前1199~前1193年頃)

イタリア フィレンツェ・エジプト博物館蔵

Su concessione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana - Firenze

カテゴリ:研究員のイチオシ、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小野塚拓造(特別展室アソシエイトフェロー) at 2015年06月18日 (木)

トーハクくんのなるほートーハク 「ワークショップについて教えて!」

![]() ほほーい!ぼくトーハクくん!

ほほーい!ぼくトーハクくん!

トーハクのワークショップ3月21日(土・祝)の「ふれて納得!茶の湯の茶碗」に参加してきたほ!

![]() ワークショップって興味あるけど、実際に体験したことないわ。

ワークショップって興味あるけど、実際に体験したことないわ。

![]() 今日はそんなユリノキちゃんの疑問に答えるほー!

今日はそんなユリノキちゃんの疑問に答えるほー!

Q1 そもそも、ワークショップってなに?

オリジナルの作品を作ったり、研究員に話を聞いたりする体験型のプログラムです。

実際に体験することで、展示室での鑑賞をもっと楽しむことができます。

研究員さんの話を聞きながら、

展示をじっくり見るほー

Q2 どんなワークショップがあるの?

「勾玉作り」「お皿づくり」など自分で作るもの、「屛風体験!」「仏像のみかた」など鑑賞するものがあります。

また、「学芸員に挑戦!」といった学芸員になりきって作品の扱い方を体験するワークショップもあります。

庭園の茶室でお茶碗を使ったほー!

Q3 誰が参加できるの?

親子で参加できる「ファミリーワークショップ」や、おとなが楽しめる「一般向け」、小学生や中学生に向けたものもあります。

お父さん、お母さんも一緒に楽しんでるほ!

Q4 いつやってるの?

土・日・祝日に開催されることが多いです。

夜間開館実施日の金曜日に行うこともあります。

金曜日の夜なら仕事帰りに参加できるほ!

Q5 どうやって参加するの?

ほとんどのワークショップは事前申込制になっています。

当館ウェブサイトの〈催し物〉から〈ワークショップ〉のページをご覧ください。

各ワークショップの申込フォームから、申し込めます。

当館インフォメーションなどで無料配布している『東京国立博物館ニュース』毎号12~13 ページも参考に!

また、本館19 室の「トーハクでデザイン」など、当日参加していただけるものもあります。

![]() なるほー……。ワークショップのことが少しわかったわ。

なるほー……。ワークショップのことが少しわかったわ。

![]() セリフをとらないでほ! ぼくといっしょに参加したみんなも、お抹茶を飲んだりお茶碗に名前をつけたり、ワークショップを楽しんでたほ。

セリフをとらないでほ! ぼくといっしょに参加したみんなも、お抹茶を飲んだりお茶碗に名前をつけたり、ワークショップを楽しんでたほ。

![]() 今度はいっしょに参加しましょ!

今度はいっしょに参加しましょ!

![]() もちろんだほー!

もちろんだほー!

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2015年06月11日 (木)

特別展「鳥獣戯画ー京都 高山寺の至宝ー」20万人達成&開館延長決定!

特別展「鳥獣戯画ー京都 高山寺の至宝ー」(4月28日(火)~6月7日(日)、平成館)は、6月2日(火)に20万人目のお客様をお迎えしました。

ご来場いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

20万人目のお客様は、横浜市在住・中学3年生の伊藤聖さん。

本日、横浜は開港記念日で学校がお休みということで、お母様を誘ってご来館されたとのこと。

伊藤さんには、東京国立博物館・松本伸之副館長より、記念品として特別展図録と展覧会場限定オリジナルクッションなどを贈呈しました。

伊藤聖さん(中央)と松本副館長(右)、左はお母様のやよいさん

東京国立博物館 展覧会会場前にて

美術館が好きで普段からよく行かれているという伊藤さん。

「鳥獣戯画は教科書などでよく知っている絵。学校に貼られたポスターで展覧会のことを知って、開幕前からずっと見たいと思っていた。紙に印刷されたものと本物では違いがあると思うので楽しみ。」

とお話くださいました。

特別展「鳥獣戯画ー京都 高山寺の至宝ー」もいよいよ今週末6月7日(日)までとなりました。

連日大変たくさんのお客様にご来館をいただいており、

6月2日(火)~4日(木)の開館時間を1時間延長し、18時閉館とすることとなりました。

会期末までの開館時間は下記のとおりとなります。

6月2日(火)9:30~18:00 ※1時間延長(特別展のみ)

6月3日(水)9:30~18:00 ※1時間延長(特別展のみ)

6月4日(木)9:30~18:00 ※1時間延長(特別展のみ)

6月5日(金)9:30~20:00 ※通常通り

6月6日(土)9:30~18:00 ※通常通り

6月7日(日)9:30~18:00 ※通常通り ※最終日

*入館は閉館時間の30分前まで。

会場は大変混雑しており、観覧まで長時間お待ちいただく場合がございます。

ご来場の際は十分に時間の余裕を持っておこしください。

混雑の状況は、ツイッターアカウント@chojugiga_uenoやハローダイヤル(03-5777-8600)でもご案内しています。

皆様のご来館をお待ちしています。

カテゴリ:news、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 田村淳朗(広報室) at 2015年06月02日 (火)