1089ブログ

「クレオパトラとエジプトの王妃展」キッズデーを開催するほー!

![]() パンパカパーン!

パンパカパーン!

![]() みなさんにスペシャルなお知らせがあります。

みなさんにスペシャルなお知らせがあります。

![]() あります! だほ。

あります! だほ。

![]() お子さんのミュージアムデビューにぴったり、夏休みの自由研究にもお役立ち、そんなイベントを「クレオパトラとエジプトの王妃展」で開催します。

お子さんのミュージアムデビューにぴったり、夏休みの自由研究にもお役立ち、そんなイベントを「クレオパトラとエジプトの王妃展」で開催します。

![]() 開催します! だほ。

開催します! だほ。

![]() そのイベントとは…

そのイベントとは…

![]() イベントとは…

イベントとは…

![]() 7月27日(月)のキッズデーです!

7月27日(月)のキッズデーです!

![]() トーハク初なんだほ!

トーハク初なんだほ!

![]() 7月27日(月)は、本来は休館日ですが、キッズのために特別に開館することになりました。

7月27日(月)は、本来は休館日ですが、キッズのために特別に開館することになりました。

中学生以下のお子さんとその保護者、付添いの方限定の開館日です。小・中学生だけの参加もできますよ。

![]() ぼくも参加できるんだほ。

ぼくも参加できるんだほ。

※トーハクくんは永遠の5才です。

![]() 有料の託児サービスも行っています。事前予約制ですが、余裕があれば当日申込みもできます。

有料の託児サービスも行っています。事前予約制ですが、余裕があれば当日申込みもできます。

託児室は正門プラザに設置されています

![]() 当日は「クレオパトラとエジプトの王妃展」がご覧いただけます。そのほか、特別展のショップは開いていますが、総合文化展(平常展)や常設のミュージアムショップ、レストランは閉まっているのでご注意ください。

当日は「クレオパトラとエジプトの王妃展」がご覧いただけます。そのほか、特別展のショップは開いていますが、総合文化展(平常展)や常設のミュージアムショップ、レストランは閉まっているのでご注意ください。

![]() 平成館1階のラウンジなら、お弁当やおやつを食べたり、ジュースを飲んだりしてもOKなんだほ。

平成館1階のラウンジなら、お弁当やおやつを食べたり、ジュースを飲んだりしてもOKなんだほ。

![]() 館の外で召し上がる方のために、当日に限り再入館もできます。

館の外で召し上がる方のために、当日に限り再入館もできます。

![]() キッズデーだけのお楽しみ企画もあるんだほ。

キッズデーだけのお楽しみ企画もあるんだほ。

ぼくはギャラリートーク「古代エジプトのなぞ ミニ探検」が楽しみなんだほー!

![]() ギャラリートークでは、研究員がわかりやすく、楽しく、おもしろく作品の解説をします。

ギャラリートークでは、研究員がわかりやすく、楽しく、おもしろく作品の解説をします。

研究員と一緒に、古代エジプトのなぞに迫ります

![]() ワークシートもあるんだほ。

ワークシートもあるんだほ。

![]() 「クレオパトラ新聞」ね。展覧会を見て気がついたこと、わかったことをシートの空欄に記入していくと、自分だけの新聞ができあがります。

「クレオパトラ新聞」ね。展覧会を見て気がついたこと、わかったことをシートの空欄に記入していくと、自分だけの新聞ができあがります。

![]() 夏休みの自由研究になるんだほ。

夏休みの自由研究になるんだほ。

![]() トーハクくんに、夏休みの宿題はないけどね。

トーハクくんに、夏休みの宿題はないけどね。

![]() はっ…!

はっ…!

![]() ご来館の記念に、撮影スポットにも、ぜひお立ち寄りください。

ご来館の記念に、撮影スポットにも、ぜひお立ち寄りください。

![]() 古代エジプトのお姫さまの髪かざりや王さまの頭巾があるんだほ。身につけて写真が撮れるんだほー!

古代エジプトのお姫さまの髪かざりや王さまの頭巾があるんだほ。身につけて写真が撮れるんだほー!

毒蛇に我が身を噛ませて自害したというクレオパトラにちなんで、蛇のぬいぐるみもご用意しています

※決して蛇に襲われているわけではありません

![]() トーハクくんの大好きなぬりえコーナーもあるのよ。

トーハクくんの大好きなぬりえコーナーもあるのよ。

![]() 古代エジプトのお姫さまのぬりえなんだほ。

古代エジプトのお姫さまのぬりえなんだほ。

ひとあし先に、トーハクくんはクレオパトラのぬりえに挑戦しました

※ぬりえのデザインは変更する場合があります

![]() まあ、わたしにそっくりだわ。トーハクくん、ありがとう。

まあ、わたしにそっくりだわ。トーハクくん、ありがとう。

![]() ……だけど、ぬりえの方が美人なんだほ(ボソッ)。

……だけど、ぬりえの方が美人なんだほ(ボソッ)。

![]() 聞こえてるわよ。

聞こえてるわよ。

![]() …!

…!

![]() 授乳スペースやおむつ替えの環境も整っています。ベビーカーでのご観覧もできるので、小さなお子さん連れでも、展覧会をお楽しみいただけます。

授乳スペースやおむつ替えの環境も整っています。ベビーカーでのご観覧もできるので、小さなお子さん連れでも、展覧会をお楽しみいただけます。

![]() 7月27日(月)、待ってるほー!

7月27日(月)、待ってるほー!

トーハク初のキッズデーです。ご来館をお待ちしています!

![]() さてと。キッズデーの紹介も終わったことだし、トーハクくん、ちょっと東洋館裏に来てちょうだい。

さてと。キッズデーの紹介も終わったことだし、トーハクくん、ちょっと東洋館裏に来てちょうだい。

![]() !!!

!!!

カテゴリ:2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2015年07月22日 (水)

「あらまあ、あの軍団が来るの? 炊き出しはあるのかしら?」

奥さん、違います。石○軍団ではありません。

その軍団は、永遠を守る軍団なのです。

「永遠? 裕○郎さんの?」

…奥さん、一旦そこから離れましょうか。

紀元前221年、初めて中国を統一した「始皇帝」。

その永遠を守る軍団「兵馬俑」がトーハクにやってくるのです。

梅雨の中休みとなった、7月10日(金)。

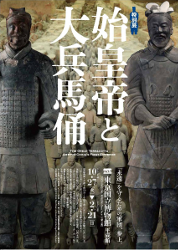

トーハクでは、特別展「始皇帝と大兵馬俑」(10月27日(火)~2016年2月21日(日))の報道発表会が行われました。

今から約2200年前に「最初の皇帝」を名乗り、中国大陸に統一王朝を打ち立てた秦の始皇帝。

始皇帝の肖像 秦始皇帝陵博物院蔵 ※参考画像。展覧会には出品されません

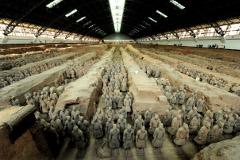

その陵墓のほど近くに埋められた「兵馬俑」は、20世紀の考古学における最大級の発見のひとつと謳われ、

出土以来、新しい知見と驚きをもたらし続けています。

1号兵馬俑坑(中国・陝西省)

本展は、バリエーション豊かな兵馬俑と始皇帝にまつわる貴重な文物を一堂に紹介し、

始皇帝が空前の規模で築き上げた「永遠の世界」の実像に迫る展覧会です。

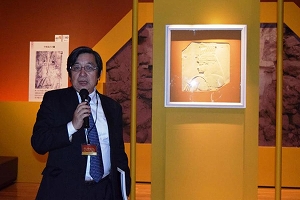

当日は、展覧会ワーキンググループのチーフを務める、川村佳男主任研究員から展覧会の概要について紹介がありました。

あまり知られていませんが、日本で初めて兵馬俑を展示したのは実はトーハク!

1976年3~5月に開催した「中華人民共和国古代青銅器展」で3体の兵馬俑が展示されました。

その後も兵馬俑の出品される展覧会は数多くありましたが、

トーハクで催される「兵馬俑の展覧会」は、今回が初めてです。

本展で展示される兵馬俑は全10体。

「将軍俑」をはじめとする軍人の俑だけでなく、馬飼いの「馬丁俑」、芸人の「雑技俑」などバラエティーに富んでいます。

百戦錬磨の武将

将軍俑 秦時代・前3世紀 秦始皇帝陵博物院蔵

鋭い眼光の射手

跪射俑 秦時代・前3世紀 秦始皇帝陵博物院蔵

謎の巨漢

雑技俑 秦時代・前3世紀 秦始皇帝陵博物院蔵

兵馬俑は約8千体もあるといわれており、単体ごとの魅力もさることながら、

それらが並んで出土した発掘現場「兵馬俑坑」の迫力は圧倒的。

本展ではトーハクならではのスケール感で、軍団としての兵馬俑の迫力を感じていただくために、実物の兵馬俑とともに、約70体の精巧なレプリカで兵馬俑坑を再現します。

展覧会場(画像はイメージです)

これまでとは違った兵馬俑の魅力に出会うことができそうです。

「まあ、こちらの軍団もタレント揃いなのね。…特殊車両とかはないのかしら? ほら、西○警察みたいな。」

奥さん…それは…少しマニアックなところを持ち出してきましたね…。

しかし、よいご質問です。

特殊車両、ではありませんが、実は

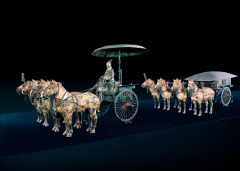

始皇帝が実際に乗ったとされる馬車を青銅で細部まで再現した「銅車馬」も本展注目の作品なのです。

今回出品されるのは、残念ながら原品ではなくレプリカですが、

約6千もの部品と完全に写し取られた彩色の文様はまさに圧巻!

(左)【複製】1号銅車馬 (右)【複製】2号銅車馬 (原品)秦時代・前3世紀 秦始皇帝陵博物院蔵

1号銅車馬の御者は、ライフル…ではなく、弩(クロスボウ)を装備

複製とはいえ、2両を同時にご覧になれる機会は大変貴重です。

始皇帝の愛車(!?)を是非ご覧ください。

また、これらの兵馬俑、銅車馬に加えて、始皇帝の陵墓を中心とする陵園や始皇帝が暮らした咸陽(かんよう)宮殿遺跡から出土した作品からは、始皇帝の夢見た「永遠の世界」を垣間見ることもできます。

権力の重さ?

両詔権 秦時代・前3世紀 秦始皇帝陵博物院蔵

高度なインフラ技術

取水口/L字形水道管/水道管 戦国~秦時代・前3世紀 秦咸陽宮遺址博物館蔵

さらに、今回の展覧会では秦のサクセスストーリーにも迫ります。

従来からの春秋・戦国時代における他国との争いという視点だけでなく、

西方や北方に暮らしていた「西戎(せいじゅう)」、「匈奴(きょうど)」といった民族との関係を示す文物も登場し、

秦のダイナミックな歴史を感じることができる展示をお楽しみいただけるのではないかと思います。

秦初期の歴史を伝える鐘

秦公鐘 春秋時代・前8~前5世紀 宝鶏青銅器博物院蔵

北方草原とつながる豪華な短剣

玉剣・金剣鞘 春秋時代・前8~前7世紀 梁帯村文菅所蔵

さあ、いかがでしょう!?

奥さん、いえすべての皆様注目の展覧会はこの秋開催です。

本展覧会をより楽しんでいただくための情報満載のブログも計画中。

どうぞお楽しみに!

写真はすべて (C)Shaanxi Provincial Cultural Relics Bureau & Shaanxi Cultural Heritage Promotion Center

カテゴリ:news、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 田村淳朗(広報室) at 2015年07月17日 (金)

なんとも愛らしい子犬たち5匹。この子たちは、朝顔の咲く野原で遊んでいるようです。右端の子は、じゃれて茶色の子の背中に乗り上げ、ちょっと首をかしげた白い子と視線を交わしています。左の画面に移って、茶色の子は、どうやら朝顔のツルをおもちゃにし、くわえて引っ張っているみたいです。後ろ足で首をかく左端の白い子のポーズは、実際によく見かける犬のしぐさですよね。足の裏が土で汚れているように描かれているのも、野原で走り回ったこの子のやんちゃさを伝えてくれます。

五者五様のポーズで無邪気に遊ぶ姿はカワイさ全開!当館のアイドル、ナンバー1(犬だけにワン!)といってよさそうな有名な作品です。一緒に描かれた朝顔は、これが子犬であるというスケール感を伝える役割も果たしています。

朝顔狗子図杉戸 円山応挙筆

江戸時代・天明4年(1784) 東京国立博物館蔵

仲よしの3匹

朝顔のツルをおもちゃに

足の裏の汚れがやんちゃな証拠

見ていてすがすがしさが感じられるのは、元気に遊ぶ子犬たちの白や茶色にくわえて、朝顔の鮮やかな群青と緑、杉板の茶色に映える清涼感あふれる配色によるところが大きいでしょう。朝顔のツルが子犬たちをゆるやかにつないで曲線を描き、子犬たちの体や、朝顔の花と葉の丸っこい形が反復して、ゆったりとしたリズムを刻んでいるのも心地よく素敵です。上の方に何も描かず広く残し、思い切って下3分の1に寄せて描いた意表をつく構図(これについては後でまたふれます)、木目の美しい無地の杉板画面(金箔が貼られたり地色が施されていた痕跡はありません)、そこに映える優美で清涼感あふれる色と形、あまりにも高い完成度に驚かされます。

近づいてみてみると分かるのですが、子犬の毛並みの描写は徹底していて、毛の一本一本が白や茶色の絵の具を使ってごくごく細い筆で描かれています。さわったらふんわりとやわらかそうな質感描写、現代用語でいえば「もふもふ」というのでしょうか。眼や鼻もごく丁寧に形作られて表情がとらえられていますし、右画面左端の子は口を開き、内側に朱を塗って口の中を表わしつつ歯まで描かれています。このように丁寧な描写の一方で、耳はささっと「S」字状に簡略に描かれています。この描き方は、背景をほとんど省略した思い切りのよさとつながっているでしょう。要するに、描写の足し算、引き算が絶妙なのです。

口の中まで細かい描写

「S」字状に描かれた耳

この絵を描いたのは、あの円山応挙(1733~1795)。応挙は、描く対象の徹底した観察による「写生」をもとに、そこに見事な整形をほどこして、それまでの画とはちがう、本物らしさが前面に迫ってきながら上品な香りを放つ絵の数々を生み出して、江戸時代中期、18世紀後半の京都で絵画界を席巻しました。応挙が多くの門人たちを育てたことによって、その流れは円山四条派という大河となり、その伝統が近代以降にまでつながっていったことは、よくご存知でしょう。応挙と同時代の小説家で『雨月物語』で有名な上田秋成(1734~1809)は、「絵は、応挙の世に出て、写生といふことのはやり出て、京中の絵が一手になつた事じや」(『胆大小心録』)、つまり当時、京じゅうが応挙風の絵だらけになったと証言しています。

描かれた場所は、尾張国、現在の愛知県海部郡大治町馬島(あまぐんおおはるちょうまじま、名古屋駅から西へ5~6キロ)に位置する天台宗の古刹(奈良開基とも平安開基ともいわれる)明眼院(みょうげんいん)の書院。書院は、寛保2年(1742)の建立ですが、内部の障壁画は、天明4年(1784)に数え52歳の円山応挙によって描かれました。そのうち、廊下を仕切る引き戸、杉戸のひとつとして描かれたのが「朝顔狗子図杉戸」にほかなりません。この書院は、明治時代に三井財閥総帥の益田孝(鈍翁)が買い取って品川御殿山の邸に移築、昭和8年(1933)に当館へ寄贈されました。現在、当館本館北側の庭園内に建ち「応挙館」と呼ばれて親しまれています。庭園開放の時期に、ぜひ外観をご覧ください。

応挙館外観

明眼院は、日本最古の眼科専門の医療施設として知られ、お寺の言い伝えでは、応挙も眼の治療に通い、回復のお礼として障壁画を描いたとされます。想像してみてください。眼の治療に来た人々をはじめ善男善女が廊下を歩いていくと、向こうに杉戸がみえ、下の方に絵があって子犬たちが遊んでいる。それは、まるで廊下と地続きのようにみえる。そうした視覚効果をねらって、思い切って下に寄せて描いたのではないでしょうか。お寺には小さい子どもたちも来ていたでしょう。廊下を歩く子どもたちにとっては、この絵はちょうど眼の高さ。杉戸の直前まで来て、思わず子犬たちをすくいあげたくなったかもしれません。

応挙は、子どもたちにこそ、この絵を見せたかったのかも・・・。

この絵にはモデルがいたのではないか、それは、応挙自身がペットとして飼っていたか、近くで飼われていた子犬ではないか、と想像する研究者もいます。応挙は、これ以外にも掛幅などで愛くるしい子犬たちを描いた作品を多くのこしていますが、いずれも全身白毛の子犬と基本茶色で手と口の周りだけ白毛のコロコロとした子犬を組み合わせて描いているからです。それだけ、身近なところに題材を見出したような親しみやすさのある絵ですし、なによりも画面にあふれる画家の優しいまなざしが、じんわりと感じられます。

応挙以前の絵画にはほとんどなかった子犬だけの絵。じゃれ合う子犬たちの愛くるしさといったら、たまりません。実物の前に立って胸キュンキュンしてみませんか?そうすれば、キャンキャン鳴き声が聞こえてくるかもしれません。展示は、本館8室にて2015年8月2日(日)まで。

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 山下善也(絵画・彫刻室主任研究員) at 2015年07月16日 (木)

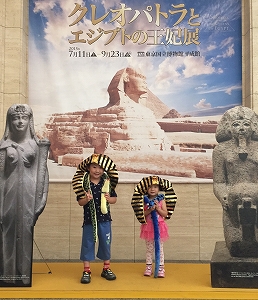

7月11日(土)、「クレオパトラとエジプトの王妃展」がついに開幕しました。

開幕に先立ち、7月10日(金)には開会式・内覧会を行い、大変多くのお客様にご出席いただきました。

さて、展示室に入ってすぐ、ひとりの美女がさっそくお客様の目線をくぎづけにしています。

クレオパトラ

ダニエル・デュコマン・ドゥ・ロクレ作

1852~53年

マルセイユ美術館蔵

この美女こそが、古代エジプト最後の女王にして本展のヒロイン、クレオパトラ(7世)です。

クレオパトラについては前回もご紹介しましたが、共同統治者として君臨し、弟との権力争いや、2人のローマの英雄との恋、そして彼女の死とともに古代エジプト王国も終焉を迎えるという大変ドラマチックな人生を歩みました。

さすがは、歴史に名を残す女王クレオパトラ。ローマの英雄どころか、お客様もすっかり虜です。

私たちのハートを奪い去る魅力を備えた女性は、クレオパトラだけではありません。

本展の注目作品として何度もご紹介してきたのが「アメンヘテプ3世の王妃ティイのレリーフ」(ブリュッセル、王立美術歴史博物館蔵)。

ついに本物に会えました! 日本初公開です!!

日本でこのレリーフをご覧になるのを楽しみにされていた近藤二郎教授(本展監修者)、内覧会時の作品解説はいつも以上にアツイ解説となりました。

日本を代表するエジプト学の研究者をも虜にしてしまう王妃ティイの魅力、恐るべし。

「小顔だねー」と、女性ならときめかずにはいられない言葉を一身に浴びていたのが、こちらの作品。

王妃の頭部

テル・アル=アマルナ出土

新王国・第18王朝時代 アクエンアテン王治世(前1351~前1334年頃)

ベルリン・エジプト博物館蔵

アメンヘテプ4世の王妃ネフェルトイティ(ネフェルティティ)の像とも、別の王妃の像とも考えられています。

ポスターやチラシにも登場している作品なので、目にされた方も多いのではないでしょうか。

こちらの像、写真で見るイメージよりも小顔なんです。そして美人なんです!!!

ぜひご自身の目で確かめてみてください。

本展は世界14ヵ国約180件もの作品が集結した展覧会です。

他にもご注目いただきたい作品や魅力的な王妃たちが多数!

そんななか、敢えてもうひとつ注目ポイントを挙げるならば、普段目にする機会の少ない個人コレクションの優品も多数出品されているということです。

西アジアの考古学が専門の、本展の担当研究員も「今まで本物を見たことがなかったけど、かなり良いもので驚いた!!」と興奮気味に語っていました。

青色彩文土器(魚)

新王国・第18王朝時代(前1550~前1292年頃)

アル・タニコレクション

今後、こちらのブログで展覧会の見どころを研究員が(そしてトーハクくんが)どんどん紹介していきます。

どうぞご期待ください。

平成館ラウンジには、撮影スポットを設けています。

ご来館の記念にどうぞ!

カテゴリ:news、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2015年07月13日 (月)

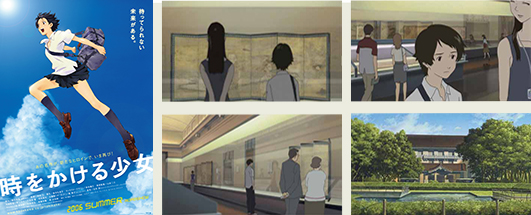

今や日本のアニメーション界を牽引しているといっても過言ではない、細田守監督作品と東京国立博物館は少なからぬ縁があります。細田監督の名を世に広く知らしめた珠玉の名作『時をかける少女』(『時をかける少女』製作委員会2006)では、主人公のおば(原作小説の筒井康隆・著「時をかける少女」の主人公)が、博物館に勤めていますが、まさに東京国立博物館が映画の舞台になっています。また重要な意味を持った「絵」も映画のなかで本館の展示室に展示されました。

『時をかける少女』 ©「時をかける少女」製作委員会2006

そして昨年10月10日、11日には「博物館で野外シネマ」で『時をかける少女』が上映され多くの方々がつめかけました。上映後には作中場面に登場した博物館のあちこちを、実際にご覧いただく時間があり、たくさんの方々に総合文化展をご覧いただくことになりました。

「博物館で野外シネマ」チラシと上映時の風景(2014年10月10日(金)、 11日(土) 開催)

そしてこの7月11日(土)には、スタジオ地図が贈る細田守監督の最新作である「バケモノの子」が封切りとなります。映画に登場するバケモノたちは、みな刀を持っていますが、実は主人公の熊徹(くまてつ)と九太(きゅうた)が持つ刀は、東京国立博物館の所蔵品を参考としています。当館の刀剣を専門とする研究員が、登場人物の力強さなど、人物設定に応じた刀剣を提案したのです。

『バケモノの子』 ©2015 B.B.F.P

参考にされた刀剣

朱漆打刀(しゅうるしうちかたな)(重要文化財「刀 無銘元重」の拵(こしらえ))

安土桃山時代~江戸時代・16~17世紀 東京国立博物館蔵

溜塗打刀(ためぬりうちがたな )(明智拵(あけちこしらえ))

室町時代・16世紀 東京国立博物館蔵

ともに本館5・6室で7月28日(火)から10月12日(月・祝)まで展示されます。

このように東京国立博物館と日本の美術の数々が、細田監督の作品にとりあげられているのです。日本を代表する細田作品を堪能されたら、その作品世界に取り上げられた東京国立博物館の文化財にもぜひ、ご興味を持っていただけましたら幸いです。

細田守監督作品に関わる参考情報

1. 日本テレビ系の「金曜ロード SHOW!」にて、7月17日(金)午後9時からは『時をかける少女』が放送されますので、ぜひアニメーション世界で登場する東京国立博物館をあらためてご覧ください。

なお本日7月10日(金)午後9時からは前作『おおかみこどもの雨と雪』が放送されます。

2.渋谷ヒカリエの9Fヒカリエホール・ホールA(7月24日(金)~8月30日(日))にて『バケモノの子』展が開催され、細田守監督の作品世界を体験できます。

3. 雑誌『SWITCH』(Vol.33 No.7)では「細田守 冒険するアニメーション」特集が組まれ、そこで本ブログ執筆者が細田監督作品と東京国立博物館の所蔵品をはじめとした日本絵画の関わりを解説しました。

| 記事URL |

posted by 松嶋雅人(平常展調整室長) at 2015年07月10日 (金)