1089ブログ

12月7日(土)・8日(日)はトーハクボランティアデーでした。

ボランティア募集説明会と活動紹介ツアー、そして、いつもは月1~2回実施しているガイドツアーをこの2日に凝縮して実施しました。

例年、トーハクボランティアデーは、次年度のボランティア募集の受付開始直前に行われます。

トーハクボランティアの活動に興味のある方々にたくさんご参加いただきました。

トーハク職員による募集説明会

募集説明会では、トーハクボランティアの活動内容や応募時の注意点などをご説明しました。

「ボランティア」のイメージは人それぞれ。

館によって、組織によって、ボランティアの考え方や活動のあり方は少しずつ異なります。

そこで、ボランティア室長から「トーハクのボランティア」の考え方・特徴をお話ししました。

ボランティアと一緒にまわる活動紹介ツアー

トーハクのボランティアは、本館19室のみどりのライオンや、東洋館オアシスなどの体験コーナーで体験のサポートや、本館エントランスや17室でのご案内を基本的な活動として行っています。

それらの活動場所を現役ボランティアとともにめぐり、実際に活動しているボランティアからもお話を聞いてもらったり、ワークショップを体験していただいたりしました。

活動紹介ツアー担当のボランティアの感想は「楽しかった!」。

ご参加のみなさんも楽しんでいただけていたら幸いです。

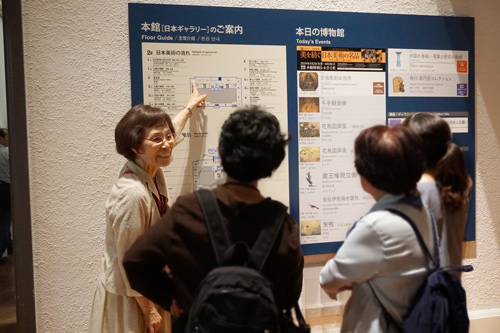

本館1階の活動場所をご案内中

今年初の試み、「質問コーナー」「写真撮影コーナー」

募集説明会や活動紹介ツアーに参加しても、不安がある方、もうちょっと深く話を聞いてみたいという方のために、今年は「質問コーナー」を設けました。

二人の現役ボランティアさんとじっくりお話をして、活動内容や応募から活動開始までの流れなど整理されているようでした。

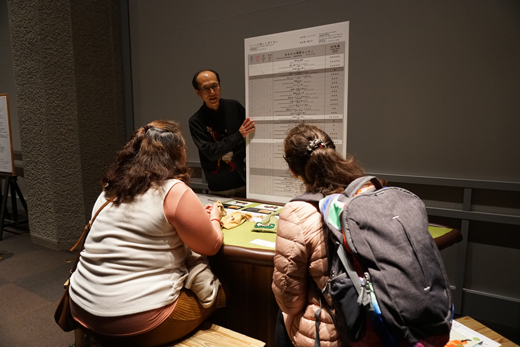

質問コーナーで相談中

そして、今年は写真撮影コーナーも設置。

今年度ボランティア室で活動するインターン2名が企画・作成しました。

ボランティアになったつもりで、作品をガイドする写真を撮ることができます。

ボランティアの腕章や撮影小道具も準備。

しかし、撮影コーナーの設置場所の問題からか、参加者の方で撮影される方はちょっと少な目でした。

写真撮影コーナーは私たちが作りました!

ガイドツアーは2日間で網羅!

トーハクのボランティアには16の自主企画ガイドグループがありますが、そのうち、15のグループがこの2日間でガイドツアーやワークショップを実施しました。

いつもはばらばらの日程で実施されるガイドツアーが、この2日間に集中して実施されることもあり、ガイドツアーをはしごされるお客様も。

ご参加の人数が多く、作品が見えにくい方もあったかもしれません。

しかし、ボランティアの熱いガイドがみなさまの作品鑑賞の一助になっていればと思います。

雨でも実施、屋外ツアー

ボランティアデー初日の12月7日は、あいにくの雨模様。

この日は、屋外のツアー(たてもの散歩ツアー、樹木ツアー、庭園茶室ツアー)の実施日でしたが、傘をさしてのご案内となりました。

樹木ツアーは北側庭園を回り、たてもの散歩ツアーは本館に加え、法隆寺宝物館、旧十輪院宝蔵(校倉)をご案内しました。

傘をさしての樹木ツアー

旧十輪院宝蔵(校倉)をご案内中(たてもの散歩ツアー)

庭園茶室ツアーは、通常は北側庭園内の5つのお茶室をご案内、雨天時は中止になりますが、この日はボランティアデー特別バージョンとして、雨天でも中止せずに九条館・応挙館のみご案内しました。

ご案内の場所は少なくなりましたが、ゆっくり2つのお茶室をご覧いただけました。

庭園茶室ツアーで応挙館をご案内中

九条館からはきれいな紅葉も見えました

もちろん通常の活動もやってました

ボランティアデーイベントがたくさん実施されているなかでも、通常の活動も行っていました。

館内各所でのご案内や体験活動のサポートなど実施しておりました。

本館1階エントランス

東洋館オアシス

当館のボランティアは、トーハクが大好きで、その魅力を皆様にも味わっていただきたいと思い、活動しています。

現在、令和2年4月から3年間活動するボランティアを募集しています。

応募方法はこちらの募集案内をお読みの上、郵送でお送りください。

応募期間は12月9(月)~令和2年1月9日(木)(17:00必着)です。

みなさまのご応募お待ちしております。

| 記事URL |

posted by 永田香織(ボランティア室アソシエイトフェロー) at 2019年12月16日 (月)

こんにちは、平常展調整室の金井と申します。

12月ももう半ば。上野の紅葉は少し遅めでしたが、今ちょうど銀杏が美しく色づいています。

本館外観と当館構内の紅葉の様子

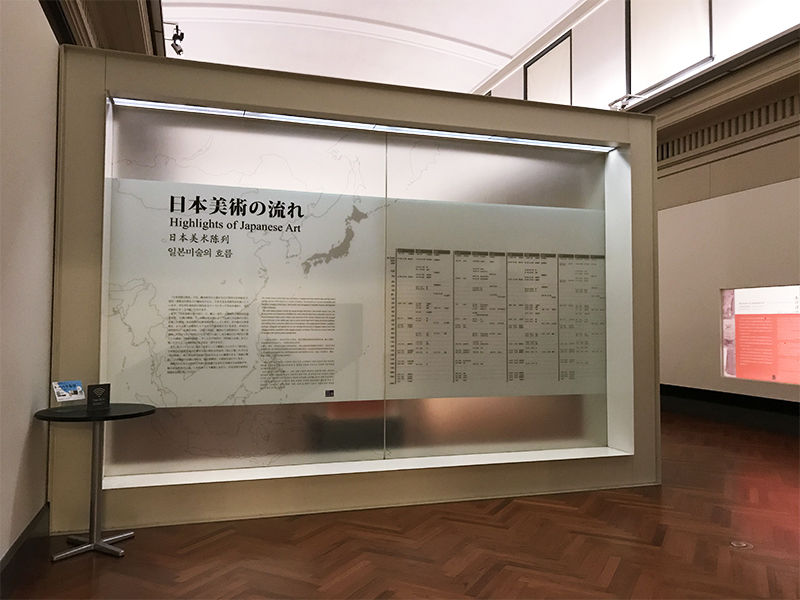

さて今年の9月より、本館2階「日本美術の流れ」の入り口デザインと、

本館の各展示室入口に設置している解説文を順次リニューアルしています。

本館1室入口のリニューアル前(左)と後(右)

本館1室入口のリニューアル前(上)と後(下)

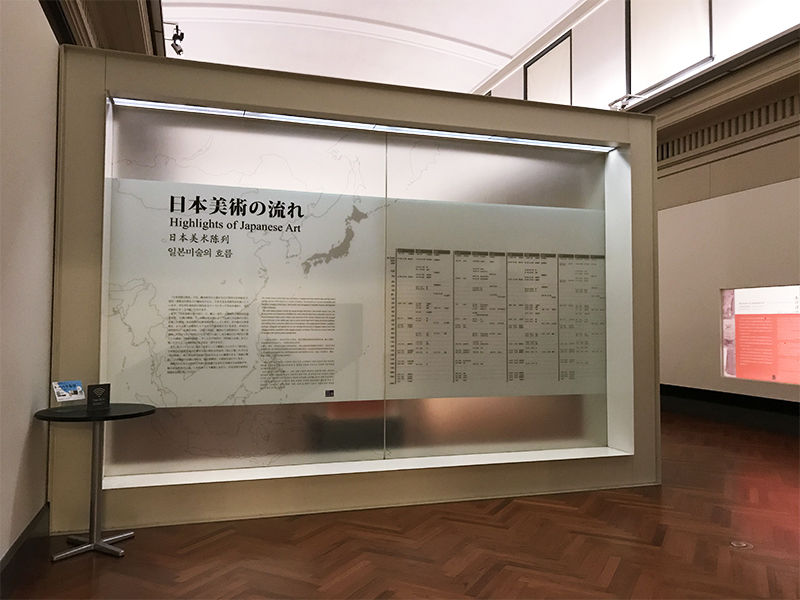

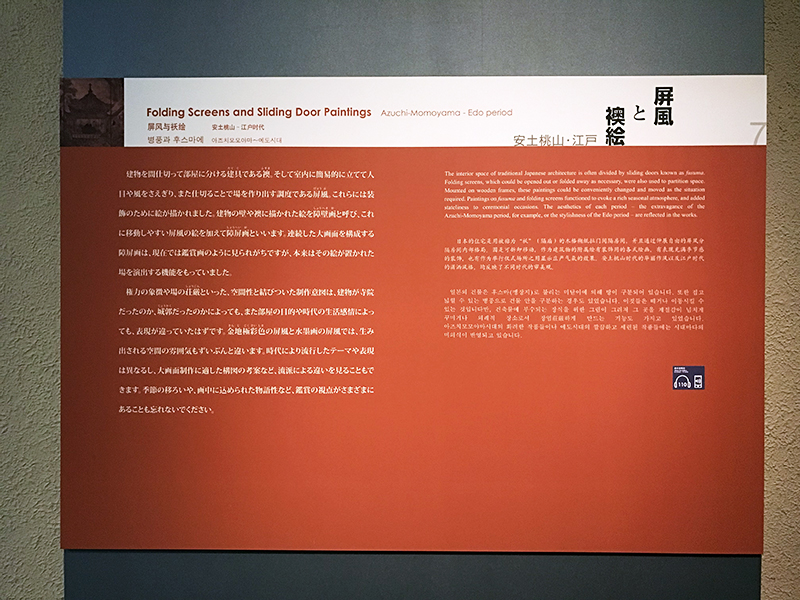

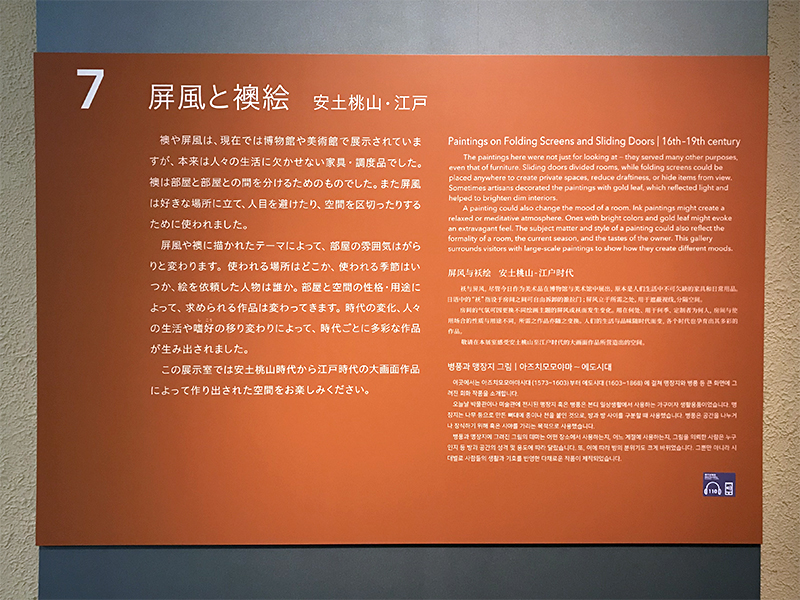

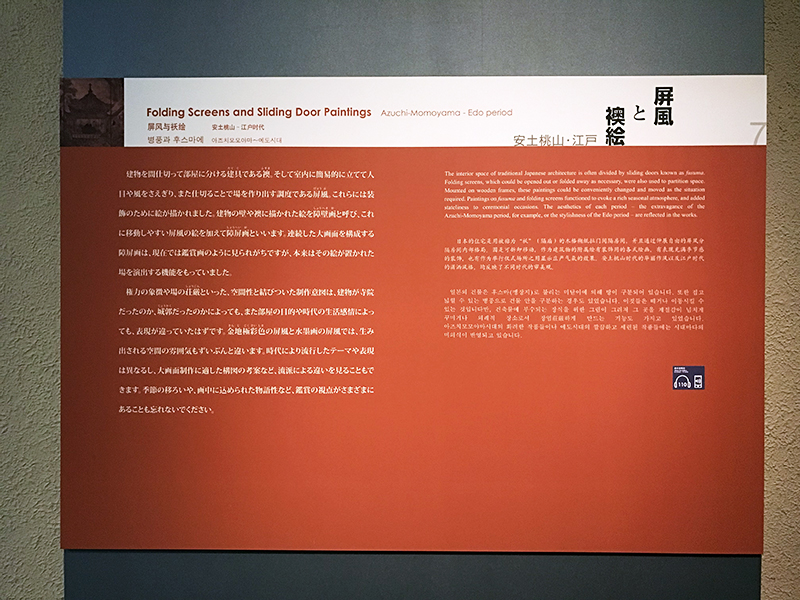

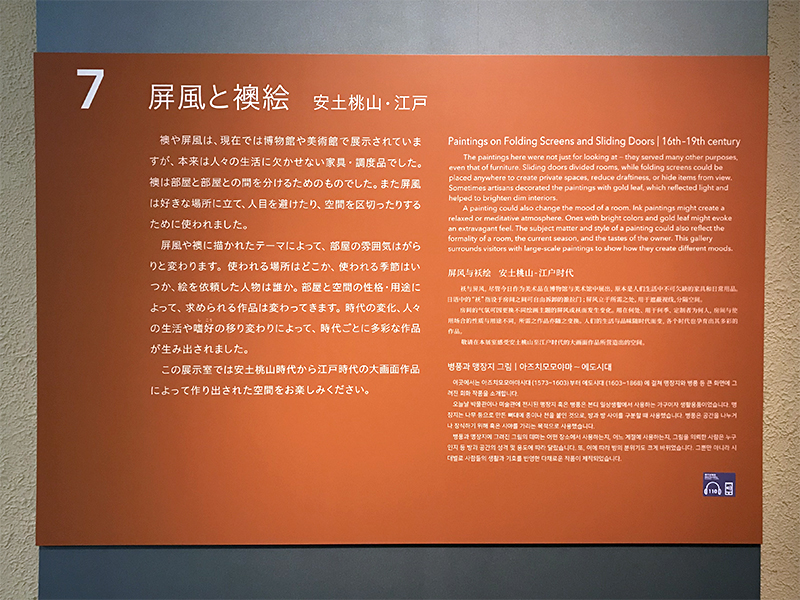

本館7室「屏風と襖絵」入口のリニューアル前(左)と後(右)

本館7室「屏風と襖絵」入口のリニューアル前(上)と後(下)

今回のリニューアル、ポイントは2つあります。

1つめ、文面は昨今の研究状況や当館にいらっしゃる多様なお客様を念頭に、各部屋の展示担当者がすべて新しく書き改めました。

どの解説も日本語に加え、英文、中文、韓文の4か国語表記にしています。

それぞれ言語の文化的背景に合わせて、当館の国際交流室が適切な説明を補足していますので、語学堪能な方は、読み比べていただくのも面白いかもしれません。

2つめはデザインです。

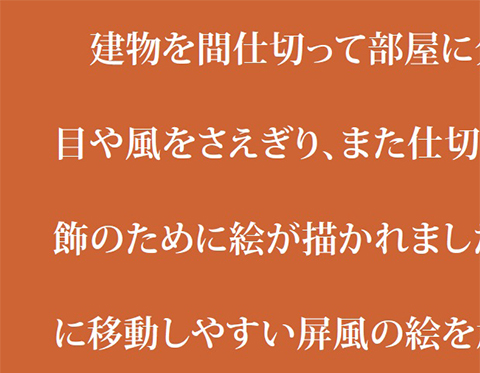

暗いところでの視力が弱い方や、視覚過敏の方にもなるべく読みやすいよう、当館デザイン室のデザイナーが行間やサイズ、レイアウトなどを工夫し、フォントも試験的にユニバーサルデザインフォント(UDフォント)など線の肥痩の少ないものを導入しました。

リニューアル以前のフォント(左)と新しく導入したフォント(右)

リニューアル以前のフォント(上)と新しく導入したフォント(下)

現在本館2階「日本美術の流れ」はすでに更新完了、1階も来年3月の13室リニューアルオープンに合わせて新しくする予定です。

ぜひみなさまの目で、新しくなった解説パネルをご確認ください!

タイトル数字:Avenir Next Demi Bold

日文:ヒラギノUD角ゴStdN W3

英文:Avenir Next R

中文:Noto Serif SC R

韓文:NanumSquareOTF R

| 記事URL |

posted by 金井裕子(平常展調整室主任研究員) at 2019年12月11日 (水)

東洋館8室で開催中の特集「中国書画精華―日本における愛好の歴史」(~12月25日(水))は、11月26日(火)から後期展示に入り絵画作品が入れ替わりました。

東洋館8室 中国の書跡、中国の絵画

先日、植松研究員が1089ブログ「中国絵画、「愛好の歴史」の探りかた」と題して、作品への想いがかたちとなって表れたものを手掛かりに愛好の歴史が探れることを紹介されました。

今回はこれを中国書跡の展示作品で見てみたいと思います。

中国書跡の愛好の歴史で、見逃せないのが禅宗僧侶の書です。日本では特に禅僧の書を「墨跡」と呼び、禅林や禅の精神と結びついた茶の湯の世界で珍重されてきました。

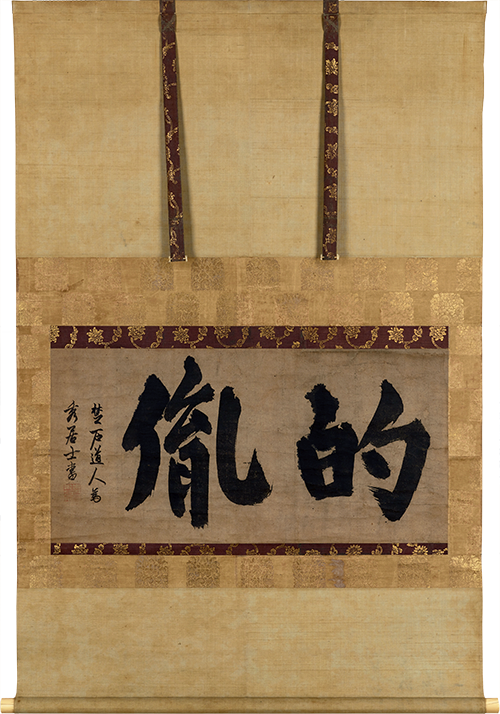

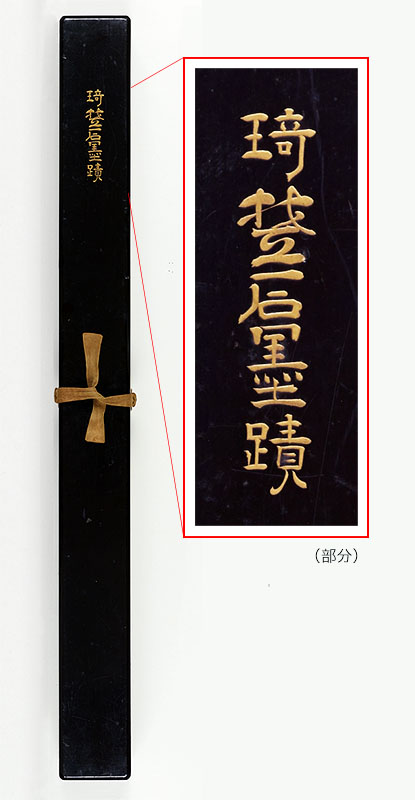

例えば、楚石梵琦(そせきぼんき、1296~1370)の二大字「的胤(てきいん)」もその一つ。室町時代以降、茶の湯が展開していくなかで、茶室の床飾りとされるようになった墨跡は、表装も茶人の好みに仕立てられ、鑑賞に供されました。二大字「的胤」は江戸時代初期の茶人、小堀政一(遠州、1579~1647)の好みの表装と伝えられ、付属する二重の保存箱のうち中箱の蓋に記される「琦楚石墨蹟」の題字もまた遠州の書とみられます。

二大字「的胤」 楚石梵琦筆 元時代・14世紀 広田松繁氏寄贈

楚石梵琦は14世紀、元時代末から明時代初めに活躍した高僧で、入元の日本僧とも親交しました。この墨跡は秀居士という在家信徒に道号を書き贈った一幅。筆力に満ちた雄強な字姿です。表装裂は、一文字と風帯が紫地唐花宝相華菊唐草紋様印金、中廻しが白茶地蓮牡丹造土紋様印金、上下が水浅葱地絓とみられます。

左:二大字「的胤」付属の中箱 ※展示の予定はございません

右:中箱蓋の題字「琦楚石墨蹟」 小堀遠州筆

左:二大字「的胤」付属の外箱 ※展示の予定はございません

右:外箱蓋の題字「琦楚石墨蹟」

禅僧ではありませんが、墨跡と同様に禅宗文化のなかで珍重された中国の文人の書も見逃せません。なかでも南宋時代の張即之(ちょうそくし、1186~1266)や元時代の馮子振(ふうししん、1257~?)は、ともに禅学に造詣が深く禅僧と親交し、海を渡った日本僧とも交流しました。

張即之の書風は南宋禅林で流行し、日本僧の請来品や張風の書をよくした蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)などの渡来僧を介して日本でも受容され、馮子振の書もまた入元の日本僧に好まれて少なからず請来され、禅林や茶の湯で愛好されてきたのです。

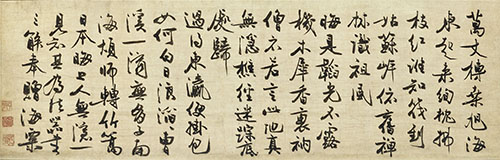

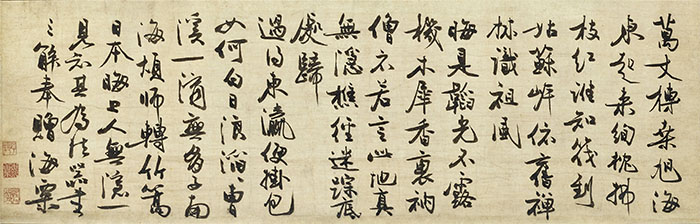

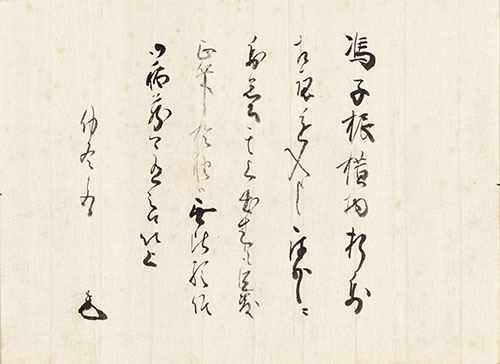

国宝 無隠元晦あて法語 馮子振筆 元時代・14世紀 松平直亮氏寄贈

国宝 無隠元晦あて法語 馮子振筆 元時代・14世紀 松平直亮氏寄贈

馮子振は官僚として活躍する一方、中峰明本(ちゅうほうみょうほん)、古林清茂(くりんせいむ)ら当時の高名な禅僧とも親交を結びました。本作は、中峰明本のもとで修行をしていた日本からの留学僧、無隠元晦(むいんげんかい)の求めに応じて書き与えた七言絶句の形式をとる三首の法語です。

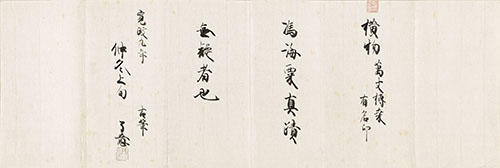

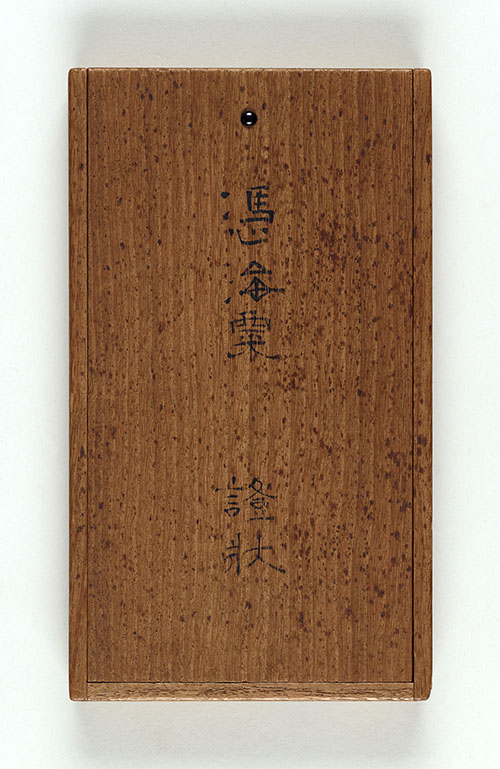

馮子振筆「無隠元晦あて法語」は著名な大名茶人でもある雲州松平家7代の松平治郷(不昧、1751~1818)の旧蔵品です。不昧が作成を命じた茶道具目録『御茶器帳(雲州蔵張)』(月照寺本)では、「御茶器名物並之部」に記される「馮海粟墨跡」にあたるとみられます。

『御茶器帳』の記載にあるように、江戸時代に活躍した古筆鑑定家の古筆宗家9代古筆了意(1751~1834)の折紙と添状が、不昧の題字「憑(馮)海粟 証状」が記された保存箱に収められて伝来します。

馮子振筆「無隠元晦あて法語」付属の古筆了意の折紙 ※展示の予定はございません

馮子振筆「無隠元晦あて法語」付属の古筆了意の添状 ※展示の予定はございません

馮子振筆「無隠元晦あて法語」付属の折紙箱

題字「憑(馮)海粟 証状」 松平不昧筆 ※展示の予定はございません

中国の禅僧や禅学に精通した文人らの書は、日本にもたらされ、禅林から茶室などへと鑑賞の場や方法が展開されていくなかで、母国とは異なる新たな愛好の歴史が紡ぎだされました。

本展で、中国書画の日本独特の愛好のかたちにも触れていただけますと幸いです。

特集「中国書画精華―日本における愛好の歴史」

2019年10月29日(火)~12月25日(水)

(前期:11月24日(日)まで、後期:11月26日(火)から)

東洋館8室

※こちらの画像には後期展示の作品が含まれています。

特集「中国書画精華―日本における愛好の歴史」

2019年10月29日(火)~12月25日(水)

(前期:11月24日(日)まで、後期:11月26日(火)から)

東洋館8室

※こちらの画像には後期展示の作品が含まれています。

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 六人部克典(登録室研究員) at 2019年12月02日 (月)

1年に1度のボランティアのお祭り、ボランティアデーが目前に迫りました!

12月7日(土)・と8日(日)の2日間、ボランティアのさまざまなイベントを行います。

現在、ボランティアの皆さんは、いつも以上にそわそわ、ワクワク、それぞれ準備をしているようです。

今年はそこに、ボランティア室のインターンも加わって準備しています。

ボランティアデー詳細のスケジュールはこちら

そもそもどんな人たち?

トーハクボランティアは、約150人。

年齢は10代から70代後半まで、月2回以上、3年間の任期で活動しています。

普段は、来館者の方たちのご案内をしたり、体験コーナーの運営をしたりしています。

本館の入り口や本館19室「みどりのライオン」、東洋館オアシス「アジアの占いコーナー」などで見かけたこともあるかもしれません。

来館者の方たちに楽しんでいただきたい、安心して過ごしていただきたいと、いつも笑顔で活動しています。

2日間のお得なイベント

ボランティアデーでは、クラブ活動にあたる「自主企画グループ」が大活躍します。

通常はボランティアが月1~2回行っている各ガイドツアーなどを、この2日間にわたって行います。

皆様も複数の催しに参加することができる、お得な日です。

ガイドツアーは、展示室で行うものと、外で行うものがあります。

まずは、本館や東洋館、法隆寺宝物館のハイライトになる作品をご案内するツアーや、本館で行う英語ガイドがあります。

分野別のガイドツアーとしては、浮世絵や彫刻、陶磁、近代の美術や刀剣・武士の装いなどがあります。

また、展示作品のガイドだけではありません。

構内の樹木を紹介するツアーや、たてものを紹介するツアー、庭園茶室ツアーなどもあれば、お茶会やワークショップなどの体験もできます。

どれも初めての方にもわかりやすく、お気軽にご参加いただける内容でお楽しみいただけます。

ぜひ、お好きなガイドに、いくつでも参加してみてください。

※一部、当日先着順の定員制や、事前申込制のイベントがあります

ボランティアデーだけの「活動紹介ツアー」「質問コーナー」

ボランティアってどんな活動しているの? 自分にもできるの? やってみたいけれど不安。

そんなあなたは、本館地下みどりのライオンの「活動紹介ツアー」や「質問コーナー」においでください。

「活動紹介ツアー」では、現役ボランティアが、少人数のグループで活動場所をめぐりながら、活動内容をご紹介します。

また、今年は「質問コーナー」を設けます。

さらに深い話をしてみたい、または、聞くのは恥ずかしいと思うことも、ボランティアの「質問コーナー」ならば気軽に聞くこともできるでしょう。

「質問コーナー」には、「ボランティアの撮影コーナー」も用意します。

インスタ映えする撮影コーナーを現在、インターンが準備しているのでお楽しみに。

「ボランティア」の腕章を付けて、あなたも「トーハクボランティア」になってみませんか?

令和2年度ボランティア募集中

ボランティアデーでは、令和2年4月から3年間活動する、新規ボランティアの「募集説明会」も行います。

活動の内容や応募の注意点を職員がお話します。

これから応募を考えている方は、あわせてご参加ください。

応募にはこちらの募集案内をお読みの上、郵送でご応募ください。

応募期間は12月9日(月)~令和2年1月9日(木)までです。

| 記事URL |

posted by 鈴木みどり(ボランティア室長) at 2019年11月29日 (金)

こんにちは、保存修復課保存修復室の野中です。

住友財団修復助成30年記念 特別企画「文化財よ、永遠に」では、国内は、北は岩手県から、南は高知県、そして海外からはベトナム(11月24日まで)より、木で造られた仏像、神像、能面など、修理が行われた彫刻たち26件54点が集結しました。

関心がある方は、テレビなどで文化財修復の特集が組まれた映像を観られたことがあるかもしれません。

ご存知の通り文化財の修理は、ギュッと編集された映像におさまらない、修理に至るまでの所有者や行政担当者、相談を受けた専門家の方々の準備期間、修理が始まってからの技術者たちが汗を流した様々な時間が詰まっています。

修理に至るまで、所有者の方々がまず苦労されるのが費用の工面です。

所有者の方々はその準備に奔走されますが、その時に助成金への申請が検討されます。

代表的なものが今回の展覧会の主催である住友財団の修復助成です。

費用の工面には1年、または2年以上かかる場合があります。

時には、費用が工面できず計画を一時断念されることもあるでしょう。

今回の展覧会では、費用工面の難題を乗り越え、修理自体に4年間かかったお像も展示されています。

所有者の方々にとっては、検討し始めてから修理を終え、お像が戻ってくるまで、とてもとても長い文化財に向き合う時間があります。

岩手県指定文化財 七仏薬師如来立像 平安時代・12世紀 岩手・正音寺蔵

2015年から中尊(真ん中の少し大きめのお像)の修理を始め、その後2体ずつ計4年をかけて修理が行われました。(修理:株式会社 明古堂)

文化財は、100年ほどの期間で何度か修理を繰り返し現在に伝わっています。

修理をすると、後世の修理に関わった人たちの存在にも出会います。

後世の人も同じような苦労を乗り越え、修理に至り、守ってきた過去があります。

そうやって数百年もの間、たくさんの文化財が伝わってきています。

重要文化財 千手観音菩薩立像 平安時代・9世紀 福井・髙成寺蔵

1997年より4年をかけて修理が行われ、背面の裾の内側に江戸時代(元禄14年(1701年))の修理墨書が発見されました。 (修理:公益財団法人 美術院)

解体した背面と発見された修理墨書

修理の仕事に関わっていると、せっかく苦労して修理が行われても、その後の文化財をとりまく地域や環境の変化で、朽ちていくものも目にします。

文化財の保存には、修理ができることだけではなく、関心をもつ人など文化財を取り巻く環境を維持していくことが、その後とても重要になっていきます。

福島・龍門寺

東日本大震災直後の状況

和歌山県指定文化財 家都御子大神坐像(熊野十二所権現像のうち)

安土桃山時代・16世紀 和歌山・熊野那智大社蔵

修理前の頭頂部の虫損被害状況

令和となった今、さらに文化財の活用に力を入れる時代になりました。

文化財の活用は、観光への取り組みに繋がっています。

観光は、字のごとく地域の「光を観る」ことです。

文化財という地域の光が、途絶えることのないよう、この展覧会へぜひ足を運んでいただき、「文化財よ、永遠に」というテーマを多くの方に考え、感じる機会になっていただけたら幸いです。

| 記事URL |

posted by 野中昭美(保存修復課) at 2019年11月27日 (水)