1089ブログ

特別展「生誕150年 黒田清輝─日本近代絵画の巨匠」10万人達成!

特別展「生誕150年 黒田清輝─日本近代絵画の巨匠」(3月23日(水)~5月15日(日)、平成館)は、本日10万人目のお客様をお迎えしました。

ご来場いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

10万人目のお客様は、カナダでお仕事をされている金丸裕子さん。

本日は、お祖父様のお誕生日ということで、お祖母様、お母様とともに、3世代で黒田展にご来館されました。

裕子さんには、東京国立博物館副館長の松本伸之より、記念品として特別展図録と展覧会グッズの「湖畔なりきり京うちわ」などを贈呈しました。

また、贈呈式には当館広報大使トーハクくんも飛び入り参加! 一緒にセレモニーを盛り上げました。

右から金丸裕子さん、お祖父様の山下修さん、お祖母様の知子さん、お母様の洋子さん、松本副館長

後ろにはトーハクくん!

美術館がお好きな修さんご夫妻は、「湖畔」を観るのを楽しみにしています、とお話くださいました。

平成館ラウンジのなりきり湖畔コーナーでも記念撮影

トーハクは、ゴールデンウィークの4月29日(金)~5月8日(日)まで、休まず開館しています。

開館時間は下記のとおりとなります。

4月29日(金・祝)9:30~20:00

4月30日(土) 9:30~18:00

5月1日(日) 9:30~18:00

5月2日(月) 9:30~18:00

5月3日(火・祝) 9:30~18:00

5月4日(水・祝) 9:30~18:00

5月5日(木・祝) 9:30~18:00

5月6日(金) 9:30~20:00

5月7日(土) 9:30~18:00

5月8日(日) 9:30~18:00

*入館は閉館時間の30分前まで。

ゴールデンウィーク中も、皆様のご来館をお待ちしています!

カテゴリ:news、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 宮尾美奈子(広報室) at 2016年04月28日 (木)

今回の特別展「生誕150年 黒田清輝─日本近代絵画の巨匠」がこれまでの黒田展と違うのは、黒田が学んだ同時代のフランス絵画を合わせて展示していることです。フランス絵画を担当したゲスト・キュレーターとして、セレクションの理由について述べてみたいと思います。

無数にある19世紀後半から20世紀初頭のフランス絵画の中から、黒田との関連性が強そうな(場合によっては実際に見た可能性もある)作品、もしくは黒田の絵と比較するのが適当と思われる作品を選ぶのは、正直言って簡単ではありません。そのような条件に当てはまる作品は容易には見つかりませんし、たとえ見つけても借りられるとは限りません。黒田展の「脇役」として「出演」してもらう意義を説得するというハードルもあります。最終的に、国内外のコレクションから黒田展にうまく溶け込む作品を借用できたのは僥倖以外の何ものでもありません。

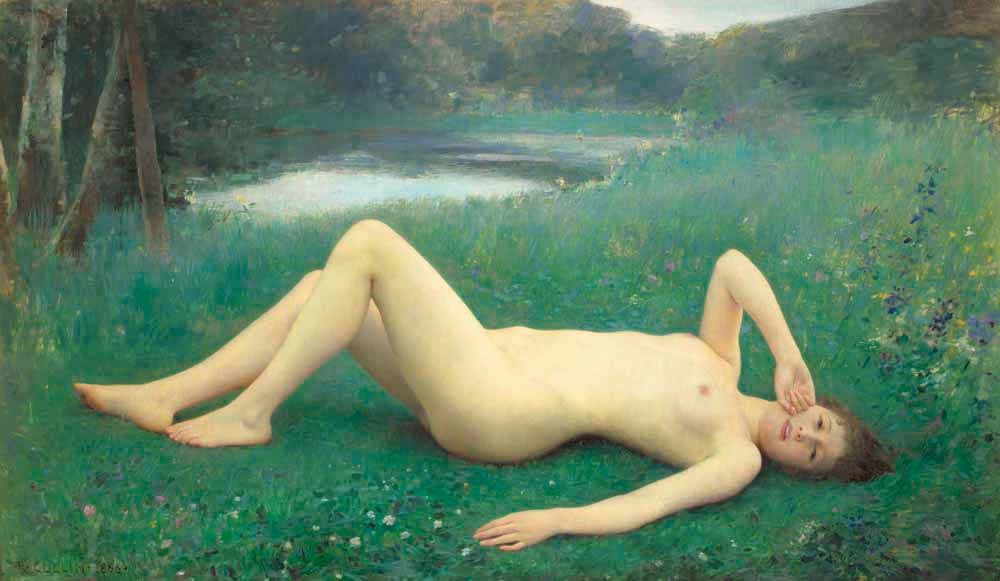

黒田の師で生涯にわたって影響を受けたラファエル・コランの作品を6件借りたのは当然でしょう。代表作《フロレアル(花月)》や傑作《ブロンドー夫人の肖像》を展示できたので、黒田も満足しているでしょう。コラン作品は黒田作品と同じ部屋に向かい合わせで展示したので、師弟のつながりと差異がよく分かると思います。

フロレアル(花月) ラファエル・コラン 1886年 オルセー美術館蔵(アラス美術館寄託) ©RMN-Grand Palais (musée d'Orsay)/Hervé Lewandowski/distributed by AMF

第1会場の様子。向かって左側にコラン、右側に黒田の作品が展示されています

また、コランの師カバネルの歴史画を加えたのは、伝統的なアカデミズム絵画とコランのより新しい外光派アカデミズムとの相違を示したかったからです。

フランチェスカ・ダ・リミニとパオロ・マラテスタの死 アレクサンドル・カバネル 1870年 山寺後藤美術館蔵

ミレーやバスティアン=ルパージュなどバルビゾン派や自然主義の絵画が計6件登場するのは、本来の資質からして黒田が農村生活や田園主題に強い共感を覚えていたから。それは黒田の書簡や文章の端々に伺えますが、彼はコラン風のヌードや女性像だけでは満足できなかったのです。出品作としてミレーの《羊飼いの少女》、バスティアン=ルパージュの《干し草》という両画家の代表作をオルセー美術館から貸していただき、充実度がぐっとアップしたのは大変ありがたいことでした。

羊飼いの少女 ジャン=フランソワ・ミレー 1863年頃 オルセー美術館蔵 ©RMN-Grand Palais (musée d'Orsay)/Michel Urtado/distributed by AMF

干し草 ジュール・バスティアン=ルパージュ 1877年 オルセー美術館蔵 ©RMN-Grand Palais (musée d'Orsay)/Hervé Lewandowski/distributed by AMF

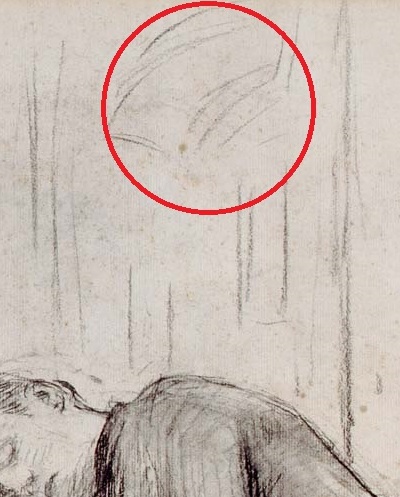

黒田が深く受容したもう一人の画家ピュヴィス・ド・シャヴァンヌは、壁画家なので完成作が出品できないという限界がありました。しかし、お借りできた下絵と壁画の複製パネルを合わせて展示することで、黒田の群像構図への影響を示唆できたのではないかと思います。

休息 ピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ 1861年 島根県立美術館蔵

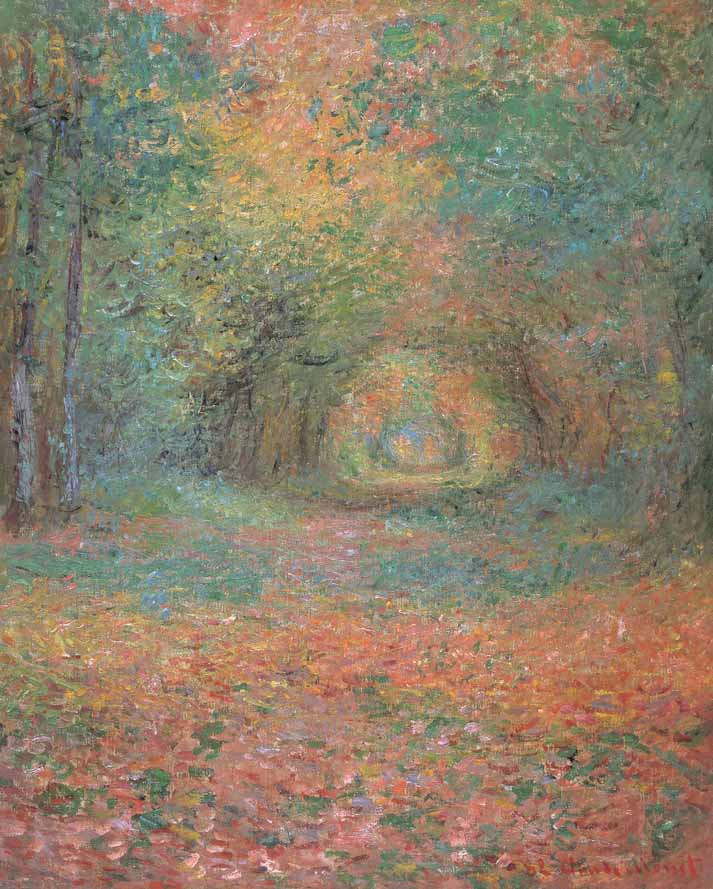

なお、黒田が距離を保ちつつ部分的に採り入れた印象派の絵画に関しては、選択肢が無数にありましたが、黒田の絵と比較すると興味深いモネの絵、黒田の世界とより親和性のあるピサロとシスレーの作品を展示できて良かったと思います。

サンジェルマンの森の下草 クロード・モネ 1882年 吉野石膏株式会社(山形美術館寄託)蔵

改めて展示を眺めると、これらのフランス絵画は単に黒田の「脇役」に甘んじているのではなく、お互いを引き立て合っているように見えます。フランス絵画は黒田が制作した環境を示すと同時に、黒田が惹かれたその魅力も伝えてくれますし、その上で、黒田がどのような個性を発揮したのかも教えてくれる、そんな風に見えてなりません。

会場風景

カテゴリ:絵画、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 三浦篤(東京大学教授/黒田展ゲストキュレーター) at 2016年04月28日 (木)

「黒田清輝」展を開催している平成館の一角に、ちょっとにぎやかなギャラリーが登場しました。4月12日(火)から開催している、親と子のギャラリー「あつまれ!トラのなかまたち」の会場です(平成館企画展示室、5月22日(日)まで)。

元気いっぱいの看板が会場入り口の目印。

トラのほか、ヒョウやライオンそしてネコなど、ネコ科の動物をモチーフにした所蔵作品34件を展示しています。

左:岩上双虎置物 鈴木長吉作 明治33年(1900) と会場風景

右上:胸背(ヒュンベ)(部分) 朝鮮 朝鮮時代・19世紀

右下:博物館写生図(虎皮)(部分) 江戸~明治時代・19世紀

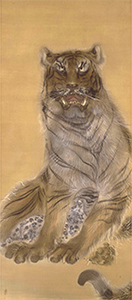

なんといってもトラといえば大型の肉食獣。人々からは恐れられ、そしてあの龍ともにらみあう互角の力をもつ存在とも考えられてきました。そんなトラは、絵や彫刻ではどんなふうに表現されてきたのでしょうか。

会場をのぞいてみると、、、

するどい爪や牙をむき出し、こちらを威嚇しているような様子のトラもいれば、、、

虎 岸竹堂筆 明治26年(1893) シカゴ・コロンブス世界博覧会事務局寄贈

トラの絵を得意とした画家・岸竹堂(1826-1897)による、迫真の虎図。

毛の一本一本まで、とても細かく描きこまれています。

、、、こんな、愛嬌たっぷりの表情で寝そべっているトラも、

白釉鉄絵虎形枕 中国・磁州窯 金~元時代・12~13世紀 横河民輔氏寄贈

やきもので作られた枕。トラには魔除けの力があると考えられていました。

そして、

ころんと丸く、こんなに愛らしいトラまで!

虎木彫根付 江戸時代・19世紀 増井光子氏寄贈

わずか3センチ大の根付のトラは毛づくろい中。トラは武士に好まれたモチーフでした。

かつて上野動物園の園長をつとめられた増井光子さんが収集された動物モチーフの美術工芸品の一つです。

さらには浮世絵、刀剣の装飾、インド更紗(個人蔵)など、様々な地域や時代の作品がところせましと並びます。

トラが好き、どうぶつ大好き、

そんなお子さまはもちろんのこと、大型連休は動物園にと計画中のお父さま、お母さま、ぜひトーハクのトラの展覧会もご一緒にいかがでしょうか。

おなじ会場内には、上野動物園や国立科学博物館が所蔵するトラの頭の骨(国立科学博物館所蔵)やヒゲの標本(恩賜上野動物園所蔵)も展示し、

手前にトラ頭骨標本、奥にヒゲの標本。

ふだんあまり見えない牙の形も骨ならよくわかります。

この標本は、かつての帝室博物館(トーハクの前身)の旧蔵資料。トーハクに里帰り。

ヒゲは、上野動物園にいるスマトラトラから抜け落ちたものです。

さらに、

美術のトラと生きたトラとを比較してみるために、トラの生態や体の特徴について解説をつけました。上野動物園の動物解説員さんや、国立科学博物館の研究員さんのご協力により、動物そのものについても専門的な内容になっています。

5月15日(日)には、その上野動物園、国立科学博物館、トーハクが連携し、国際博物館の日記念ツアー「上野の山でトラめぐり」を実施します。残念ながら今回のツアー申込はすでに終了しましたが、今年で10周年をむかえる3館園の「動物めぐり」を気軽に楽しんでいただくためのリーフレットを配信しています。

リーフレット「10年のあしあと」(上野動物園のWEBサイト内にリンク)

ぜひ、こちらを手に、上野の山をめぐってみませんか。

トラもネコもライオンも、みんなでお待ちしています。

| 記事URL |

posted by 大木優子(教育講座室) at 2016年04月26日 (火)

「黄金のアフガニスタン-守りぬかれたシルクロードの秘宝」は古代バクトリアを知る展覧会

特別展「黄金のアフガニスタン―守りぬかれたシルクロードの秘宝」がスタートしました!連日の展示作業を振り返って感じることが2つあります。

とにかくもの(展示品)がいい!ということ。

そして、なんといっても黄金に囲まれた至福の時間であった・・・ということです(金とはまったく無縁の僕は、研究員になっていなかったら、こんなにも金製品に触れる機会はなかったと思います)。

さて、アフガニスタンの古代美術といえば、仏教関係の遺跡や遺物をイメージする方が多いのではないでしょうか。

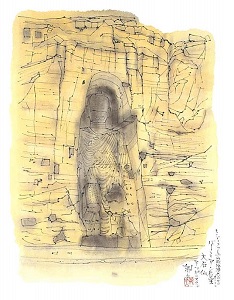

会場では平山郁夫氏が描いた在りし日のバーミヤーン大仏のスケッチをご覧いただけます。

ヒンドゥクッシュ山脈海抜二六〇〇メートル バーミアン石窟大石仏 アフガニスタン

平山郁夫画 1997年 平山郁夫シルクロード美術館蔵

バーミヤーンの大仏や、仏像を生み出したガンダーラ美術は日本でもよく知られており、これらを主題にした展覧会は幾度となく開催されてきました。それに対して、今回の特別展は仏教以前のアフガニスタンを、初めて、そして大々的に紹介するものです。

仏教以前のアフガニスタンにはどんな文化があったのでしょうか?

今回の展覧会の中心は、アフガニスタン北部にある4つの遺跡で発掘された出土品です。その大部分は前3世紀~紀元後1世紀頃の遺物です。この頃、この地域はバクトリアと呼ばれていました。日本の弥生時代に並行する時代です。

紀元前4世紀後半、マケドニアのアレクサンドロス大王が東方遠征を敢行し、その版図はインダス河畔にまで及びました。バクトリアにもギリシア人が移住し、ギリシア都市が建設されるようになります。その結果、ギリシア文化の影響を色濃く反映しつつ、周辺地域の文化を融合させた独特の文明が栄えます。これが仏教以前のアフガニスタン、古代バクトリアの姿です。本展覧会ではバクトリアの文明を象徴する出土物が来日しているのです。

今回のブログでは、バクトリアとギリシア文化との関わりの出発点ともいえる展示品をいくつか紹介しましょう。2章で紹介されているアイ・ハヌムは、アレクサンドロス大王の遠征のあとに建設されたギリシア都市の遺跡。3世紀中頃からグレコ・バクトリア王国の中心都市として栄えました。

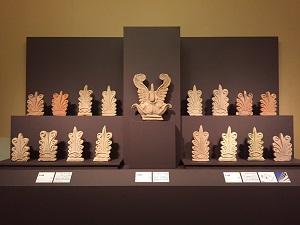

コリント式柱頭 前145年以前 瓦の端飾 前3世紀

宮殿などの建造物では、中庭に面した回廊やエントランスにギリシア様式の柱が立ち並び、屋根にもギリシア様式の瓦の端飾が並んでいました。目につく場所にギリシア風の装飾を意図的に配していたと考えられます。

また、宮殿の「宝物庫」で出土した銘文から、都市の行政の公用語がギリシア語だったことが分かります。

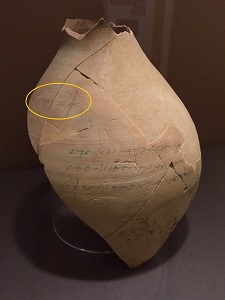

銘文付アンフォラ断片 前145年頃

(印の部分に掻き消された文字が残る)

「宝物庫」で出土したこの壺には、銀貨が納められていたことを示す銘文が記されています。もともとは地中海地域、おそらくロードス島から輸出されたワイン壺でした。当時のギリシア世界にはロードス島産のワインが広く流通していたことが知られています。よく見ると、表面を引っ掻いて文字を消した痕が残っています。内容物が変わるたびに書き直していたのでしょうか。アイ・ハヌムの役人たちがギリシア世界とのつながりを感じさせるこの壺を愛用していた様子が伝わってきます。

アイ・ハヌムでは劇場や体育場など、ギリシア都市に共通して見られる施設が発掘されています。市民たちは、劇場でギリシアの悲劇や喜劇に親しみ、体育場で自由な時間を過ごすなど、「ギリシア人」らしい暮らしをしていたと考えられます。バクトリアにギリシア文化が根づいたのは、このような都市の繁栄があったからに他なりません。

グレコ・バクトリア王国が前145年頃に滅びると、バクトリアは周辺の遊牧系部族が侵入する混乱期に入ります。ティリヤ・テペでは、この頃に勢力を拡大した遊牧民の王族の墓が発掘され、おびただしい数の黄金製品が出土しました。これらは第3章で展示しています。

4号墓出土の黄金製品 1世紀

その後、1世紀から3世紀にかけて、バクトリアはクシャーン王朝の支配下に入ります。4章で紹介するベグラムでは、この時期に活発化したシルクロード交易によってもたらされた東西の宝物が発掘されました。

ローマ帝国から伝わったガラス器 1世紀

ティリヤ・テペやべグラムの出土物にも、ギリシアの神々やギリシア神話を題材にした作品が多く含まれています。展示室ではバクトリアに根づいたギリシア文化を実感できるのではないでしょうか。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小野塚拓造(東洋室研究員) at 2016年04月23日 (土)

黒田は人物画や風景画、あるいは庭の草花を描いた作品などを多くのこしていますが、動物画、それも油彩のものとなると、実は数えるほどしかありません。

フランス留学中の写生帖には、羊や牛、馬やガチョウなどのスケッチがしばしば登場しますが、油彩作品としては《七面鳥》が挙げられる程度。《田舎家》や《羊を抱く少女》、はたまた《豚屋》などにも動物は描かれていますが、それらはあくまで添え物的な扱いです。

そう考えると、スケッチ的な絵ではありますが、この《七面鳥》がとても異質な作品に思えてこないでしょうか。

七面鳥 黒田清輝 1891~92年(明治24~25) 東京国立博物館蔵

片足立ちしてポーズをきめ、どこか憂いを含んだ表情など、なんとなく七面鳥ばなれしています。さらに会場でご覧になった方はお気付きかもしれませんが、この《七面鳥》、一緒に並んでいる《豚屋》や《羊を抱く少女》に比べると、やたらと立派な額に収められているんです。この額を選んだのが黒田自身であったのかどうかはわかりませんが、どうしたってなにか特別な絵なのかな?と思ってしまいます。

左隣に展示された《豚屋》と比べると額の豪華さがわかります(会場風景)

この作品でもっとも気になるのが、無背景だということ。とはいえ、黒田は決してカンヴァスを単色で塗りつぶしたりしているわけではありません。緑や青、黄色に赤など、七面鳥を描くのに使った色と同じ系統の色をパステルトーンで施しています。

それにしても、室内や風景などの具体的な背景を描かずに、こうした抽象的な背景を施すというのは、肖像画などの単独人物像に多く見られる手法です。帰国後の1897(明治30)年に描かれた《犬》という作品では、犬が寝そべる日陰のくさむらがきちんと描き込まれていますが、この七面鳥はどこにいるのか、外にいるのか、あるいは鳥小屋の中にいるのかまったくわかりません。

犬 黒田清輝 1897年(明治30) 東京国立博物館蔵 ※黒田展には出品されていません

もしかしたら、と考えられるのが、日本画との関係です。たとえば有名な尾形光琳の《風神雷神図屏風》には、金箔の押された無背景な画面に、風神と雷神のみが描かれています。こうした余白を生かした構図は日本画の大きな特徴のひとつですが、幼い頃に狩野派の画家・樋口探月について日本画の初歩を学んでいる黒田も当然、こうしたことはよく知っていたでしょう。

重要文化財 風神雷神図屏風 尾形光琳筆 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵 ※展示は未定です

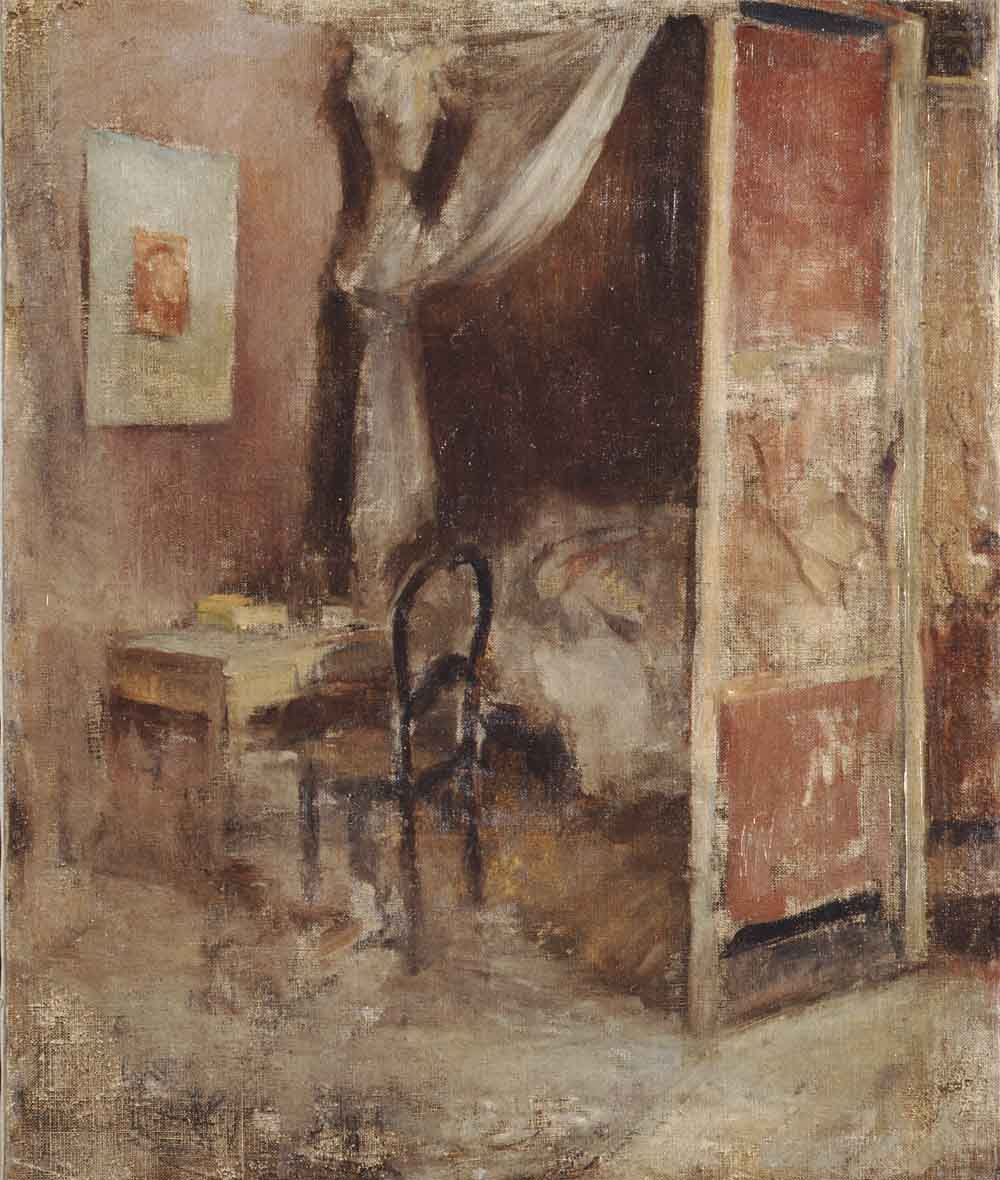

また、フランスで黒田が師事したラファエル・コランは大の日本好きで、錦絵や陶磁器をコレクションしていました。さらに《画室の一隅》や《画室にての久米桂一郎》には、日本の屏風が描き込まれています。留学中、黒田はフランスという日本から遠く離れた国にいながら、その傍らには日本の美術品があったことがわかります。

画室の一隅(いちぐう) 黒田清輝 1889年(明治22) 東京国立博物館蔵

画面右側に屏風が見えます

《机による女》で黒田が日本の屏風と西洋の女性を一緒に描いているように、なにげなく描かれているように見えるこの《七面鳥》も、もしかすると、意識的にか無意識的にか、こうした黒田の日本人的な感覚が顔をのぞかせた作品だったのかもしれません。

机による女 黒田清輝 1890年(明治23)頃 東京国立博物館蔵

女性の後ろに「扇柄」の屏風が描かれています

ご紹介した《七面鳥》は、特別展「生誕150年 黒田清輝─日本近代絵画の巨匠」(平成館、5月15日(日)まで)第1章に展示されています。会場で見つけてみてください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、絵画、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 田所泰(東京文化財研究所) at 2016年04月22日 (金)