1089ブログ

特集「東洋の白磁―白をもとめ、白を生かす」企画のきっかけについて

前回のブログでは、中国の白磁の起源とも呼ぶべき、6世紀の鉛釉陶と白磁について紹介いたしました。今回は、この特集のきっかけとなった作品についてお話したいと思います。

中国文学者 竹内実の文章のなかに、清水安三著『支那の心』を引いて

「(中国人の思想には)持続への依拠と尊重が根底にある」

とあります(『中国の思想』、1967年)。

この「持続」という言葉を思い出すたび、単純ながら、私は昨年の特別展「台北 國立故宮博物院―神品至宝―」において出品された「永楽年製」銘のある白磁雲龍文高足杯を思い浮かべます。

白磁雲龍文高足杯 明・永楽年間(1403~1424) 景徳鎮窯 台北國立故宮博物院蔵

平成館の展示室に設けられた壁付きのケースは、基本的に書画を見せるためのもので、ガラスの大きさやケースの奥行は残念ながら工芸作品の展示には適していません。果たしてケースのなかでこれほど小さな酒杯は映えるだろうか、展示するまでとても心配でした。

しかし、白磁雲龍文高足杯はケースの大きさを忘れるほど、キラキラと光輝いていました。展示にあたった台北故宮 器物処の余佩瑾副処長も満足そう、そして一緒に展覧会を作ったスタッフも「宝石みたい」とため息をついたほどです。

この作品は、脱胎、つまり胎土があるかどうかわからないほど薄く、口縁はまるで紙のようです。それでありながら、白玉のような柔らかさがあります。このような白磁は「甜白」と評されました。さらに、その薄い素地に雲龍文を刻むとはまさに「神業」。

中国史上、もっとも栄えた時代といわれる15世紀初頭、明の永楽帝のころに至って、景徳鎮窯の白磁は玉にも優る究極の美しさを手に入れました。そしてこの時期の白磁をひとつの見本として、その後の皇帝たちは国を挙げて写しを作らせるようになり、頂点を極めた技術はさらに「持続」していくのです。

白磁雲龍文高足杯を見たとき、中国の陶工たちはこのうつわを目指して数千年もの長いあいだひたすらにやきものを作り続けてきたのだということに私は深く感動しました。残念ながら当館の中国陶磁コレクションには永楽の白磁はありませんが、この白磁雲龍文高足杯が今回の特集を企画するきっかけの一つとなりました。

今回の展示では中国において白いやきものがどのように発生し、展開したのか、そしてベトナム、朝鮮、日本の周辺地域において白磁生産はそれぞれどのような違いを見せているのか、というところにもふれています。

そのなかでもう一つ、私がお伝えしたかったことは、日本陶磁の面白さです。

昨秋、本館特別5室にて開催された日中韓国立博物館合同企画特別展「東アジアの華 陶磁名品展」では、小規模ながら中国・韓国・日本の陶磁器の名品が国別に時代を追って展示されました。

中国や朝鮮半島における陶磁器の歴史は、大きく言えば、硬質磁器の白磁を目指して展開してきたものです。それぞれの歩んだ道には違いがありますが、行き着くところは皇帝、権力者の愛した真っ白な磁器でした。作品を時代順に展示していくと、胎土や釉が次第に精製されていく様子をそれぞれにみることができました。悠久の時間を感じながら、発展の流れを追うのは、通史的展示の醍醐味です。

しかし、日本の陶磁史の面白さは16世紀から17世紀にかけて、さまざまな特徴をそなえたやきものの生産が一気に開花したところにあるのではないでしょうか。「陶磁名品展」でも、真っ黒なうつわであったり、ごつごつした土の肌を残していたり、釉を幾何学的に掛け分けたり、上絵付けで専門絵師の手かと思わせる精緻な図を配したり・・・と、とにかくバラエティに富んだ作品がならびました。

ここで注目したいのは、白い素地に下絵付けをして、白濁した長石釉を掛けて焼きあげた志野のうつわ。日本でいち早く本格的に下絵付けで装飾を行なった志野には、白い素地を活かしてさまざまな装飾技法が生まれました。

鼠志野秋草図額皿 美濃 安土桃山~江戸時代・16~17世紀 個人蔵

「陶磁名品展」では文化庁より重要文化財の鼠志野草花図鉢をお借りしました。現在、東洋館5室でも鼠志野の優品を展示しています。素地に鬼板とよばれる鉄を含んだ土を掛け、草花文を掻き落としてあらわし、釉を掛けて焼きあげたもので、文様を反転させたこの技法も、白い素地を持つ志野ならではのものです

このような名品は権力者や、その近くにあった茶人が手にしたものですが、当時、美濃や信楽、伊賀、備前、唐津などの各地で作られた賑やかなうつわが、京・大坂・堺をはじめとする都市を中心に大量に流通したのです。その背景には、茶の湯が町衆のあいだにも広く浸透したことが挙げられますが、中国や朝鮮半島との違いは、町衆と呼ばれる人々が力をつけて、経済や文化を大きく動かすというこの時代の日本社会独特の構造にあると言えるかもしれません。

日本には日常を豊かに彩るやきものがたくさんあります。それぞれ個性的で、見ても使ってもとても楽しいものです。東京国立博物館の陶磁器コレクションを通して、やきものの魅力にふれていただきたいと思います。

特集「東洋の白磁―白をもとめ、白を生かす」(東洋館5室、2015年12月23日(水・祝)まで)

| 記事URL |

posted by 三笠景子(東洋室研究員) at 2015年11月24日 (火)

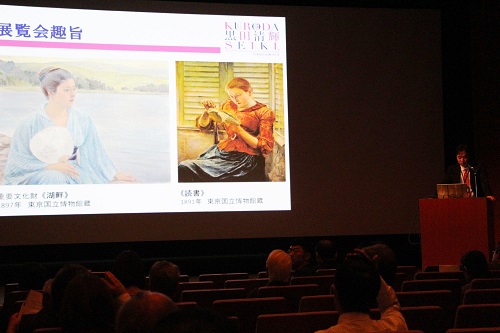

特別展「生誕150年 黒田清輝─日本近代絵画の巨匠」報道発表会

来春、トーハクでは、特別展「生誕150年 黒田清輝─日本近代絵画の巨匠」(2016年3月23日(水)~5月15日(日))を開催します!

開催に先立ち、11月17日(火)に報道発表会を行いました。

本展覧会担当研究員・松嶋雅人より「展覧会趣旨」の説明を、東京文化財研究所・山梨絵美子より「黒田清輝、その人と作品について」解説いたしました。

(左)当館 松嶋研究員、(右)東京文化財研究所 山梨企画情報部部長

皆さんは「黒田清輝」と聞いて、どの作品を思い浮かべますか?

やはり有名な「湖畔」でしょうか。

重要文化財 湖畔 黒田清輝 1897年(明治30) 東京国立博物館蔵

切手や教科書で親しまれています

日本近代洋画の巨匠と呼ばれており、日本の美術界に偉大な功績を残した黒田ですが、その人生は意外にも葛藤に満ちています。封建的な明治の日本社会で、世界に認められる洋画を目指すことは、並大抵のことではありませんでした。

今回の総作品数は約240件(黒田作品200件以上)!

当館の所蔵品に加え、国内外27箇所の機関および個人の方からご出品いただく作品が、トーハクに集まります。

黒田清輝の初期から晩年までの作品を通して、黒田が歩んだ苦闘の道のりを感じていただけることでしょう。

(左)木かげ 黒田清輝 1898年(明治31) 公益財団法人ウッドワン美術館蔵

(右)野辺 黒田清輝 1907年(明治40) ポーラ美術館蔵

さて、本展の見どころはそれだけではありません!

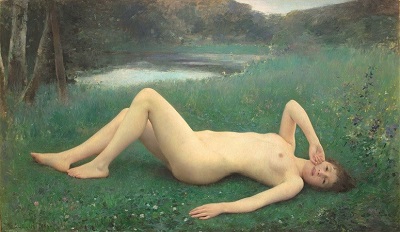

黒田が学んだ同時代のフランス絵画を展示。黒田作品のルーツをたどります。

羊飼いの少女 ジャン=フランソワ・ミレー 1863年頃 オルセー美術館蔵

©RMN-Grand Palais (musée d'Orsay)/Michel Urtado/distributed by AMF

オルセー美術館より特別出品!

フロレアル(花月) ラファエル・コラン 1886年 オルセー美術館蔵(アラス美術館寄託)

©RMN-Grand Palais (musée d'Orsay)/Hervé Lewandowski/distributed by AMF

黒田の師、コランの代表作

報道発表会では、本展ゲストキュレーター東京大学・三浦篤教授に説明していただきました。

東京大学 三浦教授

三浦教授の「日本における黒田ではなく、世界における黒田を見直す良い機会」という言葉が印象的でした。

他にも、日本の近代洋画の展示など、まさに黒田清輝生誕150年にふさわしい展覧会です!

観終わった後、あなたの黒田清輝像が変わるかも・・・。

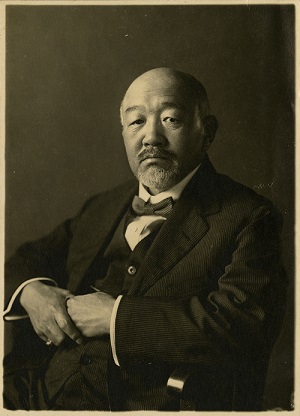

黒田清輝ポートレート

特別展「生誕150年 黒田清輝─日本近代絵画の巨匠」、どうぞお楽しみに!

カテゴリ:絵画、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 宮尾美奈子(広報室) at 2015年11月24日 (火)

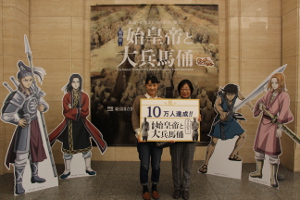

特別展「始皇帝と大兵馬俑」(2015年10月27日(火)~ 2016年2月21日(日)、平成館)は、11月20日(金)に10万人目のお客様をお迎えしました。

ご来場いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

10万人目のお客様は、千葉県市川市よりお越しの福嶋亜紀子さん。

お母様の白石美智子さんと一緒に、ご来館くださいました。

福嶋さんには、東京国立博物館 学芸研究部長 谷豊信より、記念品として特別展図録や展覧会オリジナルグッズなどを贈呈しました。

特別展「始皇帝と大兵馬俑」10万人セレモニー

左から学芸研究部長の谷豊信、福嶋亜紀子さん、白石美智子さん

11月20日(金) 平成館ラウンジにて

『キングダム』記念撮影コーナー

福嶋さんのだんな様はマンガ『キングダム』の大ファンでいらっしゃるとか。

今後はご夫婦でもご来館ください!

兵馬俑が「等身大」だなんてすごいと思います、という福嶋さん。

「特に馬丁俑(ばていよう)が気になります。兵馬俑は立っているイメージあるのに、正座しているなんて! それに像になる人は身分のある人というイメージもあったのですが、馬飼いも像になっちゃうんですね」と、展覧会への興味を語ってくださいました。

特別展「始皇帝と大兵馬俑」は2016年2月21日(日)まで。

年内は12月23日(水・祝)まで、年始は1月2日(土)から開館します。

皆様のご来館を心よりお待ちしております。

カテゴリ:news、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2015年11月20日 (金)

![]() ほほーい! ぼくトーハクくん!

ほほーい! ぼくトーハクくん!

今日は、リニューアルした考古展示室の、飛鳥時代から江戸時代までの見どころを教えてもらえるって聞いたんだほ。

![]() よく来たね、トーハクくん。

よく来たね、トーハクくん。

![]() あ、井出さん!

あ、井出さん!

![]() 飛鳥時代から江戸時代の展示は、ぼくが担当しているんだよ。

飛鳥時代から江戸時代の展示は、ぼくが担当しているんだよ。

![]() 江戸時代も考古学・・・? ぼくのイメージとちがうんだほ。

江戸時代も考古学・・・? ぼくのイメージとちがうんだほ。

![]() 考古学っていうと、縄文時代とか古墳時代のイメージが強いかもしれないけど、そもとも、モノによって過去の人類の活動を研究する学問が考古学なんだ。だから、時代の古い・新しいは関係ないんだよ。

考古学っていうと、縄文時代とか古墳時代のイメージが強いかもしれないけど、そもとも、モノによって過去の人類の活動を研究する学問が考古学なんだ。だから、時代の古い・新しいは関係ないんだよ。

![]() ほー!

ほー!

![]() ほら、ぼくが担当した展示、見ていってよ!

ほら、ぼくが担当した展示、見ていってよ!

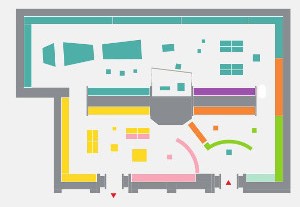

![]() 今回のリニューアルで、実は飛鳥時代から江戸時代の展示(下図の黄色・ピンクの部分)が一番大きく変わったんだ。

今回のリニューアルで、実は飛鳥時代から江戸時代の展示(下図の黄色・ピンクの部分)が一番大きく変わったんだ。

![]() どこがどう変わったんだほ?

どこがどう変わったんだほ?

![]() 広報大使なのにわからないの? 残念だなぁ(ため息)。

広報大使なのにわからないの? 残念だなぁ(ため息)。

![]() ・・・!?

・・・!?

![]() 今までは陶磁が展示の中心だったんだけど、実はトーハクは仏教考古の作品も充実しているんだ。

今までは陶磁が展示の中心だったんだけど、実はトーハクは仏教考古の作品も充実しているんだ。

リニューアルを機に、せっかくだから館のコレクションをいかした展示にしよう! ということで、展示作品や展示方法を見直したんだよ。

![]() ほー。

ほー。

![]() ちっともわかっていないでしょ。たとえば、瓦の展示を見てごらん。

ちっともわかっていないでしょ。たとえば、瓦の展示を見てごらん。

![]() あれ? なんだか屋根っぽい?

あれ? なんだか屋根っぽい?

![]() そうそう! 瓦の葺き方がイメージできるように展示を工夫したんだ。

そうそう! 瓦の葺き方がイメージできるように展示を工夫したんだ。

しかも、この瓦みたいに平成館考古展示室で初めて展示される作品もあるよ。

蓮華文方形軒丸瓦

滋賀・南滋賀廃寺跡出土 飛鳥時代・7世紀

(左)緑釉唐草文軒平瓦 (右)緑釉単弁蓮華文軒丸瓦

京都・平安宮跡出土 平安時代・8~12世紀

![]() 初公開! それは大注目だほ!!

初公開! それは大注目だほ!!

![]() でしょう?

でしょう?

あとは・・・平安時代の「祈りのかたち―山岳信仰と末法思想―」は、リニューアルを機に新しく設けた展示なんだ。

![]() 奈良と日光の作品がいっぱいだほ。

奈良と日光の作品がいっぱいだほ。

![]() トーハクくんの言うとおり! この展示は、奈良県の大峯山頂遺跡出土資料と栃木県の日光男体山頂遺跡出土資料で構成されているんだよ。

トーハクくんの言うとおり! この展示は、奈良県の大峯山頂遺跡出土資料と栃木県の日光男体山頂遺跡出土資料で構成されているんだよ。

どちらも、日本独自に生み出された山岳信仰の一端を示す、貴重な資料だね。

![]() あ、このかわいい像は次世代アイドル候補! ぼくのライバルだほ。

あ、このかわいい像は次世代アイドル候補! ぼくのライバルだほ。

重要美術品 押出蔵王権現像

奈良県・大峯山頂遺跡出土 平安時代・10~12世紀

![]() いいでしょー、この宙を浮いているみたいな展示。

いいでしょー、この宙を浮いているみたいな展示。

![]() なんだか誇らしげだほ。

なんだか誇らしげだほ。

![]() この展示方法もこだわったポイントだからね。展示台に寝かせて展示するよりも、お客様の目を引くと思うんだ。

この展示方法もこだわったポイントだからね。展示台に寝かせて展示するよりも、お客様の目を引くと思うんだ。

![]() 押出蔵王権現像は愛されているんだほ。

押出蔵王権現像は愛されているんだほ。

![]() それはもちろん、せっかくのリニューアルだし、どの作品もその良さがわかるように展示したいと思っているからね。

それはもちろん、せっかくのリニューアルだし、どの作品もその良さがわかるように展示したいと思っているからね。

こっちの「中世のあの世とこの世」で展示している板碑もそうだよ。

![]() これが井出さんイチオシとうわさの板碑の展示なんだほ。

これが井出さんイチオシとうわさの板碑の展示なんだほ。

![]() そう、まさにイチオシだよ!

そう、まさにイチオシだよ!

板碑は、こうやって垂直に立てた状態で使われたものなのに、今までは展示レイアウトの都合で、立てた状態での展示ができなかったんだ。

それにね、こんなに充実した板碑のコレクションがあるのに、お客様に見ていただけないのがもったいなくて。

![]() これでようやく、たくさんの人に見てもらえるんだほ!

これでようやく、たくさんの人に見てもらえるんだほ!

![]() おっと、「見てもらえる」で思い出した。江戸時代の展示コーナーの後ろ側にも注目だよ。

おっと、「見てもらえる」で思い出した。江戸時代の展示コーナーの後ろ側にも注目だよ。

「江戸から掘り出されたモノ」の展示コーナーの・・・

向かって左側の「慶長大判」の角を曲がると・・・

実はまだ展示があります!

徳利

東京国立博物館構内出土 江戸時代・18~19世紀

![]() こ、こんなところにも展示があったほ?!

こ、こんなところにも展示があったほ?!

![]() そうだよ。ここに展示される作品は、なんとトーハク出土品なんだ。これからもトーハクゆかりの作品を展示していく予定だよ。ぜひお見逃しなく!

そうだよ。ここに展示される作品は、なんとトーハク出土品なんだ。これからもトーハクゆかりの作品を展示していく予定だよ。ぜひお見逃しなく!

![]() どこも工夫がいっぱいで楽しかったほ。井出さん、今日はありがほーございました。

どこも工夫がいっぱいで楽しかったほ。井出さん、今日はありがほーございました。

![]() 旧石器時代~弥生時代編、古墳時代編(1)、古墳時代編(2)とあわせて、これで旧石器時代から江戸時代まで展示室の見どころを紹介したからね、トーハクくんは広報大使としてますます励むように!

旧石器時代~弥生時代編、古墳時代編(1)、古墳時代編(2)とあわせて、これで旧石器時代から江戸時代まで展示室の見どころを紹介したからね、トーハクくんは広報大使としてますます励むように!

![]() ほー!

ほー!

展示担当者のさまざまなこだわりを知り、広報大使として気持ちを引き締めたトーハクくんなのでした

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2015年11月19日 (木)

考古展示室がリニューアルして、1ヵ月ほどたちました。

その間に多くのお客様に新しい展示室をご覧いただき、感謝の気持ちでいっぱいです。

さて、前回に引き続き、私も古墳時代の展示を紹介していきます。

古墳時代の展示エリア(下図の青の部分)にも、壁付のケースのほかに、個々に独立したケースが配置されています。

これらケースは、個別テーマをとりあげたテーマ展示です。

今回はこのテーマ展示についてご紹介します。

まずは、古墳時代のスタートすぐのところに8つの覗きケースが皆様をお待ちしています。

これらケースは、1ケースで1テーマとなっています。

オープニングでは「紀年銘鏡と伝世鏡」・「舶載鏡と倭鏡」・「玉生産の展開」・「さまざまな宝器」・「古墳時代の農工具」・「武装の変革」・「古墳時代の祭祀」・「古墳時代の葬送儀礼」の8つのテーマを設けました。

なかでもおススメなのは、「玉生産の展開」にある和泉黄金塚古墳の玉(ぎょく)です。

展示している碧玉勾玉・碧玉異形管玉・水晶切子玉は日本列島最大級! の大きさで、たいへん見ごたえがあります。

このほか「紀年銘鏡と伝世鏡」もおススメです。

日本列島の古墳出土品には、中国の元号をもつ紀年銘鏡が青龍三年(235)から赤烏七年(244)の10年間に12面あります。

そのうちの5面がなんとこのケースに入っているのです!

(左)「玉生産の展開」の展示風景

(右)重要文化財 水晶切子玉 大阪府・和泉黄金塚古墳出土 古墳時代・4~5世紀

「紀年銘鏡と伝世鏡」に展示されている紀年銘鏡の一部

(左)重要文化財 画文帯同向式神獣鏡 大阪府・和泉黄金塚古墳出土 古墳時代・4世紀〔景初三年(239)在銘〕

(右)重要文化財 三角縁同向式神獣鏡 群馬県・蟹沢古墳出土 古墳時代・4世紀〔正始元年(240)在銘〕 五十嵐勘衛氏・根岸森三郎氏寄贈

これらテーマ展示ですが、半年ごとの展示替でケースまるごと、もしくは部分的に作品を入れ替えしています。

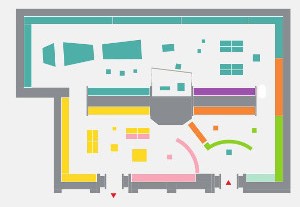

例えば、「武装の変革」ですと現在は鉄矛(ほこ)や鉄戟(げき)を展示して、4世紀から6世紀にかけての攻撃用武器の変遷をご覧いただけます。

来年度以降、このケースは馬具や剣など武装にかかわるテーマで展示替をおこなう予定ですので、新鮮な気持ちでご観覧いただけると思います。

(左)「武装の変革」の展示風景

(右)鉄戟 奈良県宇陀市榛原上井足出土 古墳時代・5世紀

次にご覧いただきたいのは、「新沢千塚126号墳」の一括品を集めました展示ケースです。

金・銀製品や各種の玉は、朝鮮半島の新羅王陵との出土品と同様の高い水準で作られており、ガラス製品は西アジア起源です。

これら国際色豊かな作品は、細かなつくりをしているものが多いのが特徴です。

今回、すべてのケースでリニューアル前よりも照明を工夫し、ケースには低反射の加工をしました。

そのため新沢千塚126号墳の作品のように細かなつくりのものであっても、細部までよく観察することができるようになりました。

新沢千塚126号墳出土品の展示

(左)重要文化財 金製螺旋状耳飾(展示は右側のみ) 古墳時代・5世紀

(右)重要文化財 ガラス碗 古墳時代・5世紀

ところで、新沢千塚126号墳の作品がリニューアル前に入っていたのは、展示室奥を大きく2つに仕切る細長い弯曲したケースでした。

今回のリニューアルではこのケースを江戸時代の展示に再利用することで取り除き、展示室奥の古墳時代は大きなひとつの空間となりました。

そして、この開放的な空間にパワーアップした埴輪の展示台を新しくつくり、およそ4~5世紀の埴輪の展示台(「埴輪と古墳祭祀」)と6世紀の埴輪の展示台(「形象埴輪の展開」)とが、1ヵ所に連なることでリニューアル前よりダイナミックな展示になりました。

これまでの埴輪の展示台は、ある一定の角度からしか埴輪をご覧いただけませんでしたが、今回は360°どの角度からでも埴輪を観察することができます。

これらの埴輪も定期的に一部展示替をしています。

ある日気づいたら、埴輪がかわっていた! ということもありますので何度もお越しいただき、お気に入りの埴輪をみつけてください。

ちなみに、私が気に入っている埴輪は、愛らしい笑顔につつまれた「鍬(くわ)を担ぐ男子」です。

ギャラリートークでは解説を通じて、リニューアルした埴輪展示の魅力をご紹介する予定です。

リニューアルによりパワーアップした埴輪の展示

埴輪 鍬を担ぐ男子 群馬県伊勢崎市下触出土 古墳時代・6世紀

チャームポイントは笑顔です!

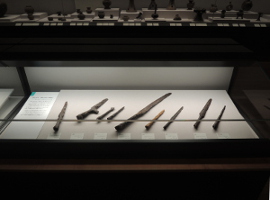

さて、今回リニューアル前と大きくかわった点として、わずか2件の作品のために特別室をあつらえたことが挙げられます。

その作品とは、熊本県・江田船山古墳出土の国宝「銀象嵌銘大刀(ぎんぞうがんめいたち)」と福岡県・岩戸山古墳出土の重要文化財「石人(せきじん)」です。

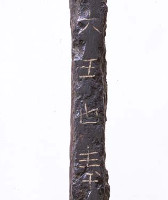

銀象嵌銘大刀とは、文字が普及していない古墳時代当時としてはめずらしい長文の銘文をもち、その内容が5世紀の政治・社会や世界観をつたえるもので日本古代史上の第一級資料といえます。

そして、よくご覧いただくとこの大刀には水鳥や魚・馬も描かれていますので、ぜひ展示室で確かめてみてください。

国宝 銀象嵌銘大刀の銘文(部分)

大刀に象嵌された魚・水鳥・馬

また、石人は「リニューアル前と後とでずいぶんと変わった!」 、「良くなった!」と、とくに好評をいただいています。

今まではオモテ面しかご覧いただけませんでしたが、展示方法を工夫することで、360°どの角度からでもご覧いただけるようになりました。

実はオモテ面だけみると男の武人のようですが、ウラ面は靫(ゆき)という矢をいれる武具を表現しています。

つまり武具に男の顔と刀をつけているのです! ぜひお越しの際にはウラ面にもまわってご覧ください。

重要文化財 石人のオモテ面(左)とウラ面(右)

今回リニューアルして、前よりも見やすく、そしてさまざまな角度から展示をご覧いただけるようになりました。

そして定期的に展示替をおこなっていますので、何回訪れても飽きることなく、その都度新たな発見が待っています。

皆様のご来館をお待ちしています。

| 記事URL |

posted by 河野正訓(考古室研究員) at 2015年11月12日 (木)