1089ブログ

藤原行成(ふじわらのこうぜい、972~1027)は、平安時代の「三跡」の一人とされる能書(のうしょ、書の巧みな人)で、日本風の書である和様の書を大成させた人として、また平安から鎌倉時代に流行する書流・世尊寺流の祖としても尊敬されてきました。日本の書の歴史にとって、とても重要な人物である藤原行成。その書を本館特別1室で特集しています。(特集「藤原行成の書 その流行と伝称」2016年8月23日(火)~10月2日(日))

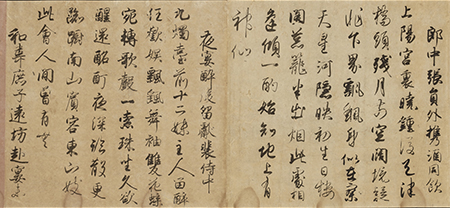

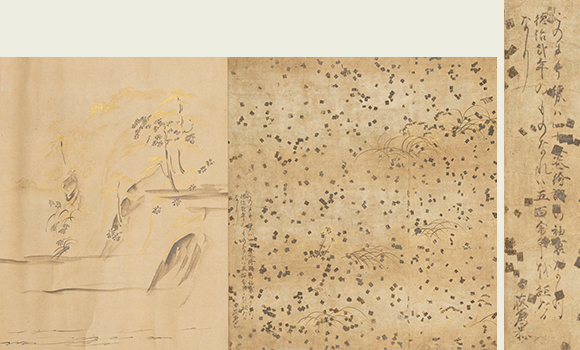

国宝 白氏詩巻 藤原行成筆 平安時代・寛仁2年(1018)

これは、藤原行成の代表作とも言える「白氏詩巻」。これまでにもご紹介してきましたが、何度見てもいいです!筆を少し傾けた筆法のため丸みを帯びた文字になっており、それなのに堂々として迫力もあり、さらに楷書と行書の使い分けに趣向が凝らされていて、圧巻です。

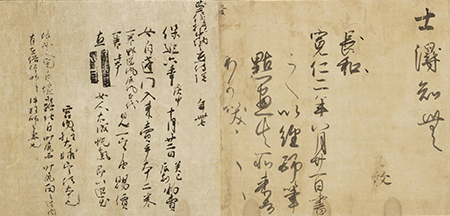

跋語(国宝「白氏詩巻」巻末 画像左半分)藤原定信筆 平安時代・保延6年(1140)

行成の「白氏詩巻」の巻末には、このような跋語(ばつご)が付いています。藤原行成の玄孫である藤原定信(ふじわらのさだのぶ、1088~1154~?)が、この行成の書を物売りの女から購入したことを記しています。手に入れた喜びから書いたのでしょうか?

重要文化財 書状 藤原行成筆 平安時代・寛仁4年(1020) 個人蔵

次は行成の唯一の書状です。書状というのは、とても個人的なもののはずですが、この書状は、墨の濃淡や楷書、行書、草書の配置が絶妙で、芸術品とも言える仕上がりになっています!

重要文化財 添状(藤原行成筆書状附属)尊円親王筆 鎌倉時代・建武元年(1334) 個人蔵

行成の書状にも、このような添状が付いています。行成の書を褒め称える内容です。しかも、この添状を書いたのは、江戸時代に大流行する御家流の祖ともいえる尊円親王(そんえんしんのう、1298~1356)です。尊円親王も行成を尊敬していたのですね。

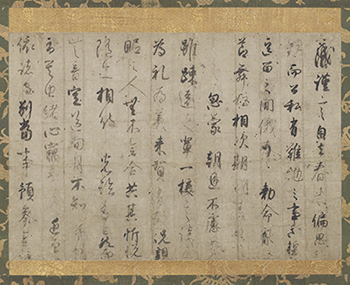

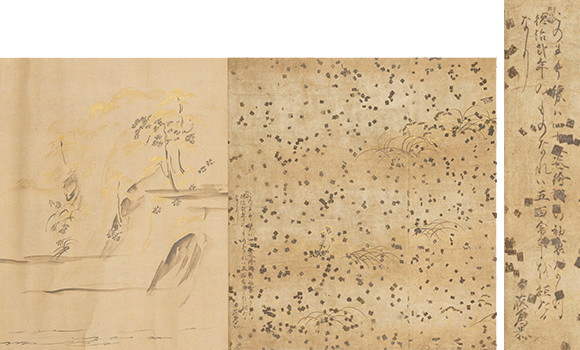

安宅切 伝藤原行成筆 平安時代・12世紀

これは、伝称筆者を藤原行成とする「安宅切」です。今回の特集では、伝藤原行成筆の「升色紙」や「大字和漢朗詠集切」などの古筆切もご紹介します。この「安宅切」の書は、行成の一系である世尊寺流の書風とよく似ているため、行成の書とされたのでしょうか。

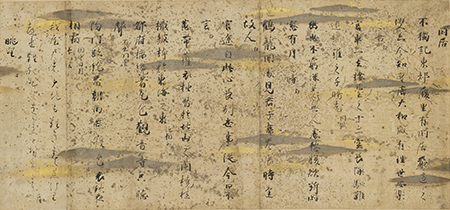

左:安宅切(見返し)冷泉為恭の書き込み(中央)と下絵

右:冷泉為恭の書き込み部分拡大

「安宅切」には、この図版のように冷泉為恭(1823~64)の書き込みがあります。「安宅切」を冷泉為恭が所蔵して、装丁し、その台紙に下絵を描きました。復古大和絵派の絵師として有名な冷泉為恭も、行成の書を大切にしていたといえるでしょう。

さまざまな人が尊敬し、大切に伝えてきた藤原行成の書。行成の直筆の書とともに、行成の書風をよく真似ている作品や、伝藤原行成筆の古筆切をたくさんご紹介いたします。平安時代に一世風靡した行成の書をぜひご覧ください。

関連事業

ギャラリートーク「三跡・藤原行成の尊重」2016年8月30日(火) 14:00 ~ 本館特別1室

| 記事URL |

posted by 恵美千鶴子(150年史編纂室主任研究員) at 2016年08月26日 (金)

![]() こんにちは ユリノキちゃんです。

こんにちは ユリノキちゃんです。

聞いて! 聞いて! 今日は、夏休みの宿題応援企画のお知らせです。

自由研究やレポートは苦手。じつは、まだテーマも決まってない。

そんなみなさんは、ぜひトーハクに来てね。

まずは、中・高校生のために~

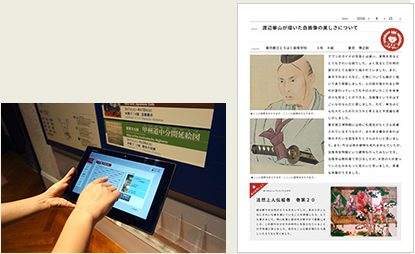

その場でレポートができる! 「学校版トーハクなび」

![]() 8月30日(火)は、中・高校生を対象にしたアプリ「学校版トーハクなび」を、無料でお貸出します。

8月30日(火)は、中・高校生を対象にしたアプリ「学校版トーハクなび」を、無料でお貸出します。

「学校版トーハクなび」(タブレット端末用)は、本館2階「日本美術の流れ」について、展示室ごとのテーマとオススメ作品の解説を聞くことができる鑑賞ガイドアプリです。

アプリには、レポート作成機能があって、その場で撮った画像や感想を入力すれば、いつの間にかさくさくレポートが出来ちゃいます! 完成したレポートはその場でプリントできるのよ。

いつもは、学校団体で来館された学生さんにのみお貸出していますが、夏休みの宿題応援企画として、1日だけの特別貸出サービスをすることになりました。

夏休みの宿題応援企画「学校版トーハクなび」で見学レポートをつくろう

日時:8月30日(火) 10:00~16:00

貸出場所:本館玄関

つぎは、小学生のみなさんのために~

自由研究は、「美術のうら側探検報告書」でばっちり!

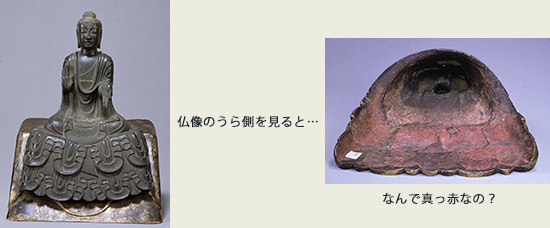

![]() 現在開催中の親と子のギャラリー「美術のうら側探検隊」(8月28日(日)まで 本館特別2室)では、普段は絶対にみることのできない作品のうら側を大胆公開。

現在開催中の親と子のギャラリー「美術のうら側探検隊」(8月28日(日)まで 本館特別2室)では、普段は絶対にみることのできない作品のうら側を大胆公開。

みなさんに、研究員になったつもりで、うら側に隠された秘密を探っていただこうという企画です。

たとえば・・・

![]() などなど、大発見が続々!

などなど、大発見が続々!

展示室ではワークシート「美術のうら側探検報告書」を配布しています。

自分の目で見て発見したことを書き込んでくださいね。これで自由研究の課題もクリア!

さらに、美術のうら側探検報告書コンテスト も開催中。

応募期間:2016年7月5日(火)~8月28日(日)

応募資格:小学生

応募方法:メールで応募してください。メールタイトルを「美術のうら側探検報告書コンテスト」とし、本文に(1)氏名(よみがな)、(2)学年を明記し、完成したワークシート「美術のうら側探検報告書」の写真(5MBまで)を添付のうえ、edu@tnm.jpまでお送りください。

みなさんのエントリーをお待ちしています!

| 記事URL |

posted by ユリノキちゃん at 2016年08月25日 (木)

この度、トーハクの資料から法隆寺献納宝物の一部と考えられる木簡(もっかん)が発見され、大きな話題となりました。しかし、「博物館から発見ってどういうこと?」と思われる方も多いのではないでしょうか。

明治時代以来、膨大なコレクションを形成してきたトーハクですが、中には分類・整理のできていない作品や、修理の出来ていない作品も多くあります。こうした作品については研究員が長年かけて地道に研究し、どういう作品か確定した上で「列品(れっぴん)」とよばれる正規のコレクションに加えられます。

この木簡もそうした例の一つで、今回晴れてお披露目となりました。現在、法隆寺宝物館6室では「染織-広東綾大幡(かんとんあやだいばん)と初公開の木簡-」(8月23日(火) ~9月19日(月・祝))と題して、法隆寺伝来の幡とともに、木簡が展示されています。

展示されている木簡

さて、この木簡ですが160点以上にのぼる木の板とともに、箱に収めて保管されてきました。特に木簡は和紙に包まれた状態でしたので、かつて仮に整理されたことがわかります。

木簡も含め、大量の板の多くは両端が斜めに切り取られた特殊な形をしています。これを見てすぐに思ったのは、これが「幡(ばん)」という細長い旗の上部に挿し込まれる「芯板(しんいた)」であるということです。

献納宝物の蜀江錦綾幡(しょっこうきんあやばん)を解体修理した時の写真をご覧下さい(写真下)。これは「幡身(ばんしん)」と呼ばれる幡の本体部分が、蜀江錦(しょっこうきん・しょっこうにしき)という貴重な織物と白地の綾によって作られた幡です。風にはためく幡ですから、蜀江錦も二つ折りにして、両面から見ても良いようになっています。その二つ折りされた蜀江錦のなかに芯板はありました。これは幡が歪まないようにあるもので、ちょうどタオルをハンガーに掛けた様子を想像していただければ、その機能がわかると思います。

蜀江錦綾幡(左)と解体修理時に見つかった幡芯板(右)

芯板は幡の上部にきれいに収まるよう、両端を斜めに切り落としています。今回発見された木簡を含め、多数の板には同じ加工が見られましたので、幡の芯板とみてよいでしょう。つまり、木簡は木簡としての用途を終えた後、幡芯板として再利用されたものだったのです。

それではこの大量の幡芯板はどのように伝来したのでしょうか。その手掛かりとなったのが、木簡を包んでいた和紙です。そこには「第四 新羅墨(しらぎずみ)」という朱書きがされていました。「新羅墨」とは正倉院の所蔵品である「墨 9・10号」(中倉41)を指すため、もとは正倉院に置かれていた時期があったと判明します。では正倉院伝来のもの?となりそうですが、これだけ多くの作品が記録もなく正倉院から入り込むことは考えられません。

そこで浮かび上がってくるのが、法隆寺献納宝物の存在です。これは明治11年(1878)に奈良の法隆寺から皇室に献納された古代仏教美術の一大コレクションであり、トーハクの所蔵品となった現在は法隆寺宝物館で公開されています。

さて、この献納宝物ですが、明治11年から15年まで正倉院で保管されていました。この期間中、明治12年に記された「法隆寺献納物の塵芥櫃(じんかいびつ)」という書類があるのですが、そこには「幡木材片(ばんもくざいへん) 壱括(いっかつ)」とあります。これによって、献納宝物には「幡木材片(幡芯板のこと)」が含まれるとわかり、今回見出された大量の幡芯板が記録に該当する作品と考えられるわけです。

また、木簡に見られる朴訥とした書風や、日付を記す場合の「月生(つきたちて)」などの特殊な用語から、7世紀に遡ることがわかり、これは献納宝物の幡が7世紀の後半から8世紀の前半にかけて作られたことと時代的に一致しています。よって、木簡は法隆寺の伝来品と考えて確かでしょう。

古代の木簡というと、通常は発掘調査によって土の中から発見されます。また正倉院には8世紀の木簡が伝えられていますが、今回紹介する木簡は、一時代古い7世紀のものです。すると、土に埋もれることなく伝えられた伝世品(でんせいひん)としては最古級に位置付けられ、とても貴重な資料であることがわかります。

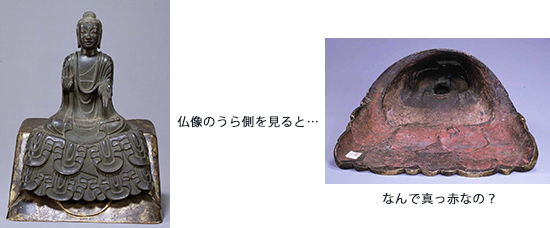

ではいよいよ、木簡の内容をみていきましょう。調査は奈良文化財研究所史料研究室(奈文研)とトーハクが共同で行いました。ここでは奈文研による調査レポートを参考に概要を記したいと思います。木簡は8点あるのですが、文章として読み取れるものは5点でした。ここではそのうち3点をみてみましょう。

赤外線写真(奈文研提供)

(1)表「月生十五日売俵十一得直七秤□(布?)五秇其□(中?)」

裏「□□(料?)塩七十尻又布一秇久皮四十買□□」

「月生」は「朔」と同じ意味で、毎月の1日を指します。日本では7世紀の史料にしか見えない言葉で、この木簡が7世紀に遡る根拠として重要です。内容は物品の売買に関係するもので、「秤」は貨幣としての銀の計量単位、「秇」は布の単位を指すと考えられ、「尻」は塩の単位を指します。

赤外線写真(奈文研提供)

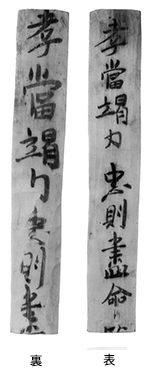

(2)表「孝当竭力忠則尽命□(臨?)」

裏「孝當竭力忠則尽」

両面とも「千字文(せんじもん)」というテキストの一部を習字したものです。「千字文」の冒頭から約四分の一の箇所にある言葉で、「親孝行には全力を尽くし、主君に対する忠義には命を尽くせ」という意味のことが書いてあります。7世紀の後半は日本の官僚組織が整ってくる時代ですが、そうしたなかにあって「孝」や「忠」という言葉が習字されていたのは興味深いものです。

赤外線写真(奈文研提供)

(3)「講師善満尼 読講上法尼」

この木簡には「善満尼」「上法尼」という尼さんの名前が記されています。「講師(こうじ)」や「読講(どくこう)」という肩書きから、仏事での役割分担を記録したものといえるでしょう。法隆寺周辺の尼寺としては中宮寺(中宮尼寺)と法起寺(池後尼寺)が挙げられ、これらの寺院で使われたものである可能性が高いと思われます。

いずれの木簡も古代の寺院生活を考える上で貴重な資料であり、今後の研究が期待されます。みなさんもどうぞ間近にご覧になり、古代の生活に思いを馳せていただければ幸いです。

| 記事URL |

posted by 三田覚之(教育普及室・工芸室研究員) at 2016年08月23日 (火)

「古代ギリシャ」海シリーズ3回目、私が注目したのは2回目の瀬谷さんと同じく第2章のミノス文明(紀元前3200年頃~紀元前1100年頃)。ミノス文明はエーゲ海の南に浮かぶクレタ島に花開いた開放的な海洋文明です。

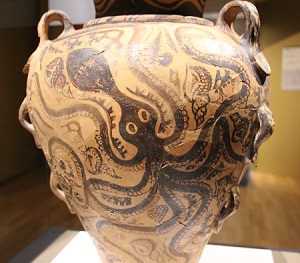

この章では、海を連想させるモチーフが使われている作品がたくさん展示されていますが、中でも今回注目したのは蛸(タコ)。

海洋様式の葡萄酒甕

前1450年頃(後期ミノスIB期)

クレタ島、ザクロス宮殿出土

イラクリオン考古学博物館蔵 (C)The Hellenic Ministry of Culture and Sports - Archaeological Receipts Fund

海洋様式の葡萄酒甕(部分)

見よ、このダイナミックな動き!

この甕にはタコが3匹、触手をいっぱいに広げ、うねうねとした様子で描かれています。そしてその触手の間には巻貝や海藻が描かれており、豊かな海中の様子が想像できます。このタコの動き、普段から実際によく目にしていないと、なかなかこの躍動感のある表現はできないのでは、と思います。

私事で恐縮ですが、先日海釣りに行き、タコを釣り上げました(釣ったというか勝手に釣れました)。この絵はその時の触手のにゅるっとした動きを実に上手く表現しているな、と感じました。

勝手にタコが食いついてきた! 清水港沖にて

ミノス文明に続く第3章のミュケナイ文明でもタコをモチーフにした作品は複数出てきます(下の3件)。それぞれ見ごたえのある作品ですが、タコの動きに関してはこの甕に描かれているタコの持つ勢いには勝てません。その差はミュケナイ文明が、ミノス文明と違い、海に近い場所でなくギリシャ本土で栄えた文明だからでしょうか。

鐙壺

後期ヘラディックIIIC期(前1200年~前1100年)

アッティカ地方、ポルト・ラフティ、ペラティの墓地出土

ブラウロン考古学博物館蔵 (C)The Hellenic Ministry of Culture and Sports - Archaeological Receipts Fund

タコ形飾り板

前16世紀後半(後期ヘラディックI期)

ミュケナイ、円形墓域A(4号墓)出土

アテネ国立考古学博物館蔵

円形飾り板

前16世紀後半(後期ヘラディックI期)

ミュケナイ、円形墓域A(3号墓)出土

アテネ国立考古学博物館蔵

この甕は葡萄酒甕とあるように、ワインを貯蔵していた甕です。同じクレタ島からは、ワインを造るための葡萄圧搾機と桶も多数出土しています。既にこの時代にはワインが沢山作られていたこということですね。アルコール好きの私としてはどんな味だったか、大変気になります。きっとタコ料理にも合うものだったに違いありません。

葡萄圧搾機と桶

後期ミノスIB期(前1450年頃)

葡萄圧搾機(上):クレタ島、ザクロス、家B出土

桶(下):クレタ島、ザクロス宮殿(台所)出土

シティア考古学博物館

同じく第2章に展示中です。

古代ギリシャ展のグッズ売り場ではこの歴史あるワイン作りの国、ギリシャのワインを販売しています。ギリシャでは現在も40種類以上の品種がワイン造りに利用されており、国際的コンクールでの受賞も多く世界的に注目されているそうです。

古代ギリシャ展グッズ売り場のワイン

古代ギリシャ展をご覧になった後は、青いエーゲ海を思い浮かべながら、ギリシャ風に調理した(?)タコなどをつまみにギリシャワインを楽しんでみるのもいいですね。

因みに先日釣れたタコは丸ごと茹でてから、刺身と酢の物と唐揚げにして、ビールと冷酒で美味しくいただきました。

古代ギリシャ展、9月19日(月・祝)の閉幕まで残り1ヶ月を切りました。この展覧会、ギリシャ本国からの作品325件中9割以上が日本初公開という質、規模ともに凄い展覧会です。まだご覧になっていない方、ぜひともお見逃しなく!

カテゴリ:2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 武田卓(広報室) at 2016年08月19日 (金)

ほほーい! ぼく、トーハクくん。

8月15日(月)のキッズデー、とーっても楽しかったほー。

今日は、1089ブログの読者のみなさんにも「楽しかった」のおすそ分けだほ!

キッズデーの朝は、開館前から正門の飾りつけ。ぼくとユリノキちゃんのイラストがついた風船で、とってもラブリーなトーハクになったんだほ!

本館エントランスのキッズデー特設インフォメーションだほ。

ぼくもユリノキちゃんも、いっぱいお友だち来てくれるのかなー、と朝からそわそわ。

でも、開館と同時に、お友だちがたくさん!

ぼくたちは、あっという間に取り囲まれて・・・

ほ! ほほーーー! そんなとこつかまないでほーーー

記念撮影につぐ記念撮影。

ほー。。。人気者はつらいほ!

子どものためのギャラリートークでは、研究員さんも大活躍。

みんな、ユリノキちゃんみたいに勉強熱心だったほ。

縄文時代や弥生時代から昔の人がやってくるお芝居仕立てのガイドツアー「トーハク劇場へようこそ!」でも、土偶やはにわのお話をとても熱心に聞いてくれたほ。

そうそう日本の楽器のコンサートでは、ボクとユリノキちゃんも飛び入り参加。

どんどこどこどこ ほほほほーい!

ぬり絵のワークショップでは、みんなすごい集中力を発揮!

できた作品はこんなふうに貼り交ぜ屛風になったんだほ。

勾玉や缶バッジのワークショップもみんな自分だけの作品に大満足。

地下のキッズスペースでは、ちょっと飽きちゃった小さいお友だちがキッズマットで遊んでたほ。

ここでは、離乳食コーナーもあって、ママもパパもリラックス~

なんだか、あっという間の1日。

またみんなに会えるのを楽しみにしてるほー。

追伸

たくさんの人に「ゆるキャラ®グランプリ2016」でないの?

って聞かれたんだほ。

え? 知らなかったのかほ?

だから、出てるんだほ!!

トーハクくんとユリノキちゃんに1票を!

トーハクくん投票ページ

ユリノキちゃん投票ページ

(投票には初回のみID登録が必要、投票は1日1回)

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2016年08月18日 (木)