1089ブログ

彫刻担当の西木です。

突然ですが、みなさん「チベット」と聞いたら何が思い浮かびますか?

ヒマラヤに代表される山々、青い空、金色に輝く仏像・・・

“え、仏像?” と思われた方!

チベットといえば、そう仏像です!

日本ではなかなかまとまって見る機会が少ないチベット仏教の仏像ですが、今なら特集「チベットの仏像と密教の世界」(2017年9月5日(火)~10月15日(日))でご覧いただけます。

東洋館12室の特集展示の様子

インドに生まれた仏教ですが、中世以降はヒンドゥー教やイスラム教に押され気味で、さまざまな地域に活路を見出そうとしていました。その一つが、チベットです。

もともとチベットにはボン教という民間宗教はありましたが、仏教のように教義や制度が充実した宗教はなく、またたく間に広まっていきました。

仏教が伝来した時のことを想像してみてください。

チベットの人々の目を惹いたのは、金色に輝く仏像です。

菩薩坐像 中国・チベットまたはネパール 15~16世紀

チベット仏教は、ヒンドゥー教の影響を受けたインド仏教を継承しているため、日本や東アジアでは見慣れない仏が数多く含まれます。

たとえば、このチャクラサンヴァラ父母仏立像をご覧ください。

チャクラサンヴァラ父母仏立像 中国・チベットまたはネパール 15~16世紀 服部七兵衛氏寄贈

姿が少し分かりにくいかもしれませんね。これではどうでしょう?

チャクラサンヴァラ父母仏立像、その頭部

なんと、男女が抱き合った姿です。

チャクラサンヴァラと呼ばれる仏が男性で、自身の前にその妃を抱いています。妃は右足を男性にからめていますね。

艶めかしい手足もあいまって、なんともエロティックな造形ですが、この姿はチャクラサンヴァラが主宰する曼荼羅の世界を構成する仏たちを生み出すための神聖な場面といえ、これを父母仏(ヤブユム)と呼びます。

ご注目いただきたいのは、この他にも女性の姿が多く見られる点です。

たとえば、悟りを開いた姿の如来といえば、日本では男性の印象が強いですが、チベット仏教では仏母と呼ばれる女性の仏が人気でした。

仏頂尊勝母坐像 中国 清時代・17~18世紀

楽しそうに踊っているように見えるこの二人、ダーキニーと呼ばれる強い呪力をもつ仏をご覧ください。

虎面母立像 中国 清時代・18~19世紀

マカラ面母立像 中国 清時代・18~19世紀

乳房が揺れ、女性であることは明らかですが、顔が虎や怪魚であることはもちろん、じつは人間の皮をまとっているという、恐ろしい姿をしています。

そういえば、さきほどご覧いただいたチャクラサンヴァラも髑髏(どくろ)や生首をネックレスやスカートにしていましたね。

女性尊が強い力をもつと考えられるようになった背景には、インドで広まった女神信仰があります。

もともと、ヒンドゥー教においては女神も男神の配偶者として登場しますが、中世(7~8世紀ごろ)になると女神の力が強まり、いつしか男神を圧倒するようになりました。

ヒンドゥー教や、そのもとになったバラモン教が広まるはるか昔から、インド各地で信仰されていた女神たちが再び注目されるようになった、そう考えられています。

加えて、煩悩を悟りに昇華させるという密教ならではの特色も、女性尊が強まった要因の一つといえます。

チベット密教の修行においては、最大の煩悩の一つである性欲を悟りにつなげるため壮絶なプロセスが想定され、これに女性尊が不可欠と見なされるようになったのです。

なかでも、最強の仏とされるのが、ヴァジュラバイラヴァ父母仏です。

ヴァジュラバイラヴァ父母仏立像 中国 清時代・17~18世紀 東ふさ子氏寄贈

ヴァジュラバイラヴァとはもともと、死神のヤマをも滅ぼすヤマーンタカという仏のうちの「恐るべき忿怒尊(ふんぬそん)」を意味します。ヤマを表わす水牛の顔、最上段には文殊菩薩の顔があり、倒した敵を浄土へ導くといわれます。

あまり深入りしないよう、このあたりで止めておきますが、これほど女性尊を魅力的に表わすものは、チベット仏教をおいて他にありません。

ただし、今回ご覧いただける仏像は、展示会場の冒頭に展示されている下の2体を除いて、じつはチベットで造られたものではありません。

菩薩坐像 |

チャクラサンヴァラ父母仏立像 |

チベット仏教は、その完成された思想や信仰形態によって周辺地域へ普及していき、モンゴルや中国にもその影響は及びました。

とりわけ、元や清といった王朝におけるチベット仏教への信仰は篤く、ネパールやチベットから僧や職人が当時の首都(現在の北京)に招かれ、チベット仏教寺院の建造が相次ぎ、仏像も数多く制作されました。

東京国立博物館に所蔵されるチベット仏教の仏像も大半は、清時代(17~19世紀)に北京周辺で造られたものであることが調査によって判明しました。

無量寿仏坐像 中国 清時代・17~18世紀 |

白色ターラー菩薩坐像 中国 清時代・17~18世紀 |

とはいえ、いずれも皇帝の周辺で制作された非常に質の高いものばかりで、下の写真のように「大清乾隆年敬造」と清朝第6代乾隆帝(在位1735~95)が造らせたと分かるものも含まれるなど、大変貴重な遺品といえます。

除蓋障菩薩坐像(八大菩薩のうち) 中国 清時代・18世紀

チベットの仏像は、中国の皇帝をも魅了してきたのです。

ちなみに、これまで東京国立博物館にチベット仏教の仏像が所蔵されることはあまり知られていませんでしたが、このたびの特集は、チベットの仏像をご専門とされる公益財団法人東方学院の田中公明先生と一緒に調査をした成果の一部をご報告するものです。

その正確な名称や特色について、初めて明らかになった仏像も少なくありません。

ぜひこの機会に、標高3,000メートルともなる中央チベットで育まれた、チベット仏教で信仰されてきた魅惑の仏像をご覧いただき、その世界に思いを馳せていただければ幸いです。

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、博物館でアジアの旅

| 記事URL |

posted by 西木政統(貸与特別観覧室) at 2017年09月15日 (金)

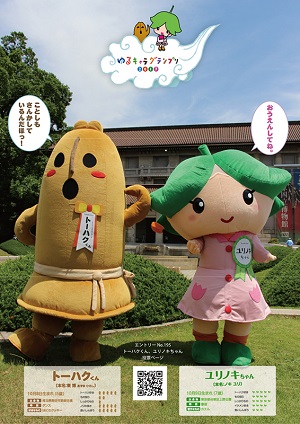

ゆるキャラ(R)グランプリまであと2か月!広報大使のお仕事を紹介するほ!

去年、初めてトーハクくんとユリノキちゃんが参加したゆるキャラ(R)グランプリ。

実は今年も参加しています!

(ゆるキャラ(R)グランプリ公式ウェブサイト「エントリーNo.195 トーハクくん・ユリノキちゃん」)

投票期間も残すところ約2か月ですが、ここで2人に意気込みを聞いてみましょう。

![]() 今年は会場に行けなくて投票だけの参加だけど、去年よりも上を目指すほー!

今年は会場に行けなくて投票だけの参加だけど、去年よりも上を目指すほー!

![]() 今年もゆるキャラ(R)グランプリに参加できてとても嬉しいわ。

今年もゆるキャラ(R)グランプリに参加できてとても嬉しいわ。

もっとたくさんの方たちにトーハクにきてほしいという夢があるの。是非、応援して下さい♡

銭谷館長より、広報大使に任命されてから早1年3か月。

「もっとトーハクの魅力を知ってもらいたい」、「博物館の堅いイメージを変えたい」と、日々お手伝いをしてくれています。

そんな2人の活動についてよくご存じでない方もいらっしゃいますよね?

今回は、今までの活動を初公開写真も含めてご紹介します。

<2016年5月18日>

まずは、記念すべきデビュー日!

毎年、5月18日は「国際博物館の日」です。まさにデビューにふさわしいこの日に初めてみなさんにお会いしました。

![]() やっとみんなに会えてうれしかったほー!お友達に撫でてもらってうれしかったんだほ~。

やっとみんなに会えてうれしかったほー!お友達に撫でてもらってうれしかったんだほ~。

![]() すごくドキドキしていたけど、みんな笑顔で会いに来てくれてうれしかったわ♡

すごくドキドキしていたけど、みんな笑顔で会いに来てくれてうれしかったわ♡

<2016年7月9日>

そしてデビュー早々、なんとゆるキャラ界のスーパースター、くまモンとコラボしました。

(1089ブログ:トーハクくんがゆく!「ついにあのスーパースターとコラボ!」)

![]() 一緒にくまモン体操をおどったほー!ダンスが得意なぼく以上にくまモンは上手だったほ。

一緒にくまモン体操をおどったほー!ダンスが得意なぼく以上にくまモンは上手だったほ。

![]() 東洋館地下1階のミュージアムシアターでの「熊本城復興支援 特別上演VR作品『熊本城』」の

東洋館地下1階のミュージアムシアターでの「熊本城復興支援 特別上演VR作品『熊本城』」の

上映に合わせて、急きょくまモンが来てくれたのよね。

<2016年8月15日>

夏まっ盛りのこの日はキッズデー。子供がめいっぱい楽しめるイベントが目白押しでした。

(1089ブログ:8月15日はキッズデーだったんだほー!) ※今年の模様はこちら

![]() ファミリーツアー「トーハク劇場へようこそ!」に参加したんだほ~。

ファミリーツアー「トーハク劇場へようこそ!」に参加したんだほ~。

縄文時代のお兄さんたちに会ったんだほ!

![]() ギャラリートークでは、みんなが研究員の方のお話を熱心に聞いてくれてうれしかったわ。

ギャラリートークでは、みんなが研究員の方のお話を熱心に聞いてくれてうれしかったわ。

<2016年9月17日>

まだ暑さが残るこの日は、東京国立博物館を飛び出して、「第9回したまちコメディ映画祭in台東」、

通称「したコメ」のレッドカーペットを歩きました。

(1089ブログ:トーハクくんがゆく!「初の映画祭レッドカーペット!」)

![]() スターになったみたいでいい気分だったほ~☆

スターになったみたいでいい気分だったほ~☆

![]() 今年も「したコメ」に招待していただいてるわ。レッドカーペットを歩くのは、今週の9月16日(土)なので、みなさん会いに来てね♡

今年も「したコメ」に招待していただいてるわ。レッドカーペットを歩くのは、今週の9月16日(土)なので、みなさん会いに来てね♡

※9月16日(土)10:45頃から12:00頃まで、浅草公会堂前のレッドカーペットを歩きます。その後、14:30から東京国立博物館 平成館ラウンジにも登場予定です。

<2016年9月28日>

そして毎年、秋に始まる「博物館でアジアの旅」。

アジア各国の美術品が展示されている東洋館の展示室で、シタールの音色に耳をかたむけました。

![]() 聞きに来てくれたみんなをお出迎えしたほ!シタールは不思議な音色でおどりたくなったほ~。

聞きに来てくれたみんなをお出迎えしたほ!シタールは不思議な音色でおどりたくなったほ~。

![]() 今年も「博物館でアジアの旅 マジカルアジア」でアジアの伝統音楽を聞けるから楽しみね。

今年も「博物館でアジアの旅 マジカルアジア」でアジアの伝統音楽を聞けるから楽しみね。

今年は一味ちがったテーマの展示になってるわ。芸術の秋を是非、楽しみに来てください。

<2016年10月8日>

この日は「留学生の日」。留学生の方は総合文化展が無料で楽しめる日なんです。

そして2人の誕生日も。トーハクくんが10月8日、ユリノキちゃんは10月9日なので、是非覚えてくださいね。

![]() 誕生日に留学生のみんなと会えてうれしかったほー!

誕生日に留学生のみんなと会えてうれしかったほー!

![]() みなさんの笑顔が、最高の誕生日プレゼントだったわ♡

みなさんの笑顔が、最高の誕生日プレゼントだったわ♡

<2016年10月21日>

待ちに待ったこの日はお友達のトラりんが来館。トラりん人気のすごさを感じた1日でした。

(1089ブログ:トーハクくんがゆく!「トラりんがやってきた!」)

![]() 実はトラりんに会うのは2回目だほ!

実はトラりんに会うのは2回目だほ!

初めてあったときにこっちに遊びに来てくれる約束をしていて、会いに来てくれたんだほー!

![]() 私はトラりんに会うのは初めてだったわ。すごく優しくてすぐに仲良くなれたの。

私はトラりんに会うのは初めてだったわ。すごく優しくてすぐに仲良くなれたの。

◇ ◇ ◇

さて、今回のご紹介はここまでですが、近日中にこの続きをご紹介するので、ご期待下さい。

そして直近の予定は下記の通りなので、是非、トーハクくんとユリノキちゃんに会いに来てくださいね。

オリジナル名刺などの配布や、フォトタイムもあります。

<直近の登場予定>

9月16日(土) ※「第10回したまちコメディ映画祭in台東」へ出張!

10:45頃~12:00頃 場所:オレンジ通り~浅草公会堂

14:30~ 場所:東京国立博物館 平成館ラウンジ

9月18日(月・祝)

9月22日(金)

10月8日(日) トーハクくんお誕生日

本館前にて11:00~、13:00~、15:00~頃登場予定!

さらに毎月第1土曜日にも同じ時間帯で待っています!

このほか、秋の庭園開放期間および特別展覧会開催中に、

不定期で登場します。

※予定は変更になる場合がございます。

※2人の活動はTwitter、Facebook、Instagramで告知します。

それでは最後にもう一度だけ・・・

![]() 頑張ってるほ~!ゆるキャラ(R)グランプリへの投票お願いしますだほ!

頑張ってるほ~!ゆるキャラ(R)グランプリへの投票お願いしますだほ!

![]() 投票は1日1回可能です!11月10日(金)18時までです。

投票は1日1回可能です!11月10日(金)18時までです。

是非、ご投票をよろしくお願いします!

今後も2人は東京国立博物館のために頑張ります!

応援、よろしくお願いいたします。

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by 沼﨑結衣(広報室) at 2017年09月14日 (木)

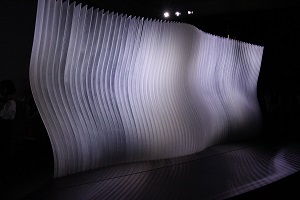

9月12日(火)、「フランス人間国宝展」がついに開幕しました。

開幕に先立ち、前日に行った開会式と内覧会にも多くのお客様にご出席いただきました。

開会式会場は本館特別5室、多くのお客様にご出席いただきました

主催者等によるテープカット

日本のいわゆる「人間国宝」(重要無形文化財保持者)にならい、1994年、フランスの伝統技術の継承者に対し、人間国宝(メートル・ダール〈Maître d’Art〉)という称号がつくられました。

本展は「メートル・ダール」の認定を受けた13名と、次期「メートル・ダール」と目される2名、計15名の工芸作家による作品およそ230件を紹介するフランス国外では初となる展覧会です。

見どころは15分野15人の匠たちそれぞれにあるのですが、本ブログではその中から何点かをピックアップしてご紹介。

まずは日本でもなじみの深い扇子と傘。しかしフランス人作家にかかれば素晴らしくエレガントになります。

扇作家、シルヴァン・ル・グエン作の「イソギンチャクの夕べ」

傘作家、ミシェル・ウルトー作の傘の数々

また7年間エルメスのケリーバックを手掛けた作家による美しい発色の鞄や、フランス伝統工芸である羽根細工作家の色鮮やかな作品、またガラス作家による吸い込まれそうになる巨大なオブジェなども大変見応えがあります。

革細工作家、セルジュ・アモルソ作の、「クフ王」シリーズ

羽根細工作家、ネリー・ソニエ作の「窪み」

ガラス作家、エマニュエル・バロワ作の「探求」

本展の会場となるのは明治末期の洋風建築を代表する建物、表慶館(重要文化財)。その展示空間をデザインしたのは、世界的に注目される建築家、リナ・ゴットメ氏。リナ氏が来場者の皆様を別世界へと誘う会場デザインも見どころです。

表慶館エントランスを抜けて展示空間へ

フランスの伝統工芸に現代の息吹を加え、フランス工芸界を牽引する匠たちの作品世界、会期は9月12日(火)~11月26日(日)までです。今後、作家へのインタビューなど本展の見どころを、このブログで紹介していきます。どうぞご期待ください!

カテゴリ:news、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 武田卓(広報室) at 2017年09月13日 (水)

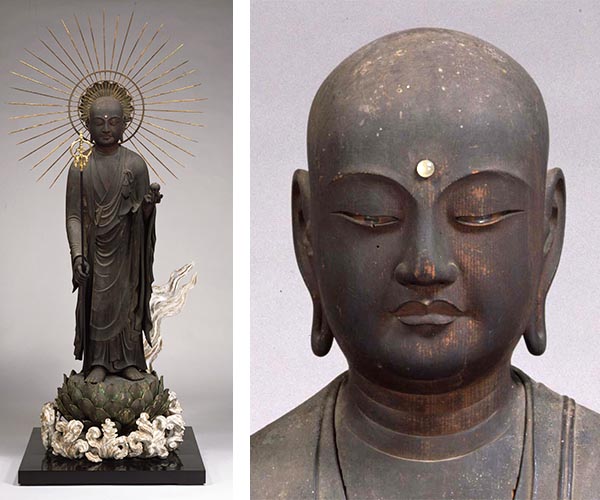

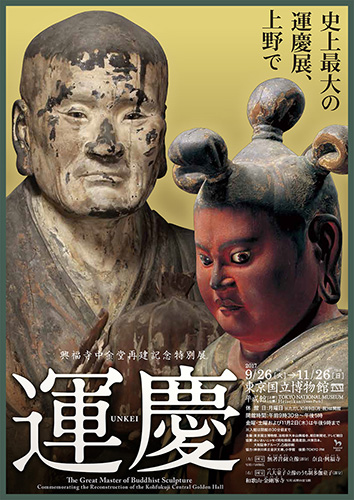

彫刻担当の西木です。

運慶・・・といえば、みなさん「あ、運慶展か!」と期待されるかもしれません。残念ながらちがいます。

ここでご紹介したいのは、特別展より一足先に始まった特集「運慶の後継者たち―康円と善派を中心に」(2017年8月29日(火)~12月3日(日))です。運慶の作品は展示していませんが、運慶の孫世代に活躍した仏師の作品をご紹介する企画です。

本館14室の特集展示の様子

仏師運慶(?~1223)は、鎌倉時代を代表する仏像作家です。大勢の弟子を抱えて、工房を経営していました。そのリアリティに満ちた表現と、型にはまらず、生き生きとした躍動感あふれる造形で、人びとを魅了しました。

運慶は子どもにも恵まれたようで、少なくとも仏師になった息子が6人、娘もいたことが分かっています。そのうち、四男である康勝の息子と伝えられるのが、康円(1207~?)です。代表作は、当館所蔵の文殊菩薩騎獅像および侍者立像ですが、写実的な表現にもとづきながら、とりわけ人物描写が明快になり、その性格まで分かりやすく表わしていることが特徴です。

重要文化財 文殊菩薩騎獅像および侍者立像 康円作 興福寺伝来 鎌倉時代・文永10年(1273)

いつもは5体セットで展示するため、細かな部分を比較するのはむずかしいのですが、今回はそれぞれケース内でご覧いただけるため、じっくり見比べることも可能です。

写真左:重要文化財 大聖老人立像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 康円作 興福寺伝来 鎌倉時代・文永10年(1273)

写真右:重要文化財 于闐王立像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 康円作 興福寺伝来 鎌倉時代・文永10年(1273)

写真左:重要文化財 善財童子立像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 康円作 興福寺伝来 鎌倉時代・文永10年(1273)

写真右:重要文化財 仏陀波利三蔵立像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 康円作 興福寺伝来 鎌倉時代・文永10年(1273)

また、文殊菩薩の乗る獅子や光背まで制作当時のまま残ることも大変貴重です。

重要文化財 獅子像(文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち) 康円作 興福寺伝来 鎌倉時代・文永10年(1273)

文殊菩薩騎獅像の光背および蓮華座

こちらも、特別にそれぞれ単独でご覧いただけるようにしました。透かし彫りの美しい光背も、恐ろしいなかにも愛嬌のある獅子も、とても近くでご覧いただけます。この機会をぜひお見逃しなく。

また、康円より少し先輩の世代として活躍した仏師、善円(1197~1258)も注目すべき存在です。同じく「円」という漢字がつきますが、「円」の字を共有する円派と呼ばれる仏師集団とは関係ないようで、奈良を中心に活躍したことが遺品から知られています。ちなみに、善円の息子は善春という名前で、仏師として活躍しているため、彼らを「善派」とも呼んでいます。ただ、善円は後に善慶と改名しているので、運慶や息子たちが所属した仏師集団である慶派に後から加わったのかもしれません。

奈良・薬師寺からご寄託いただいている地蔵菩薩立像はその代表作で、目尻を上げた涼やかな顔立ちや、くっきり刻まれた衣の襞がその特色といえます。

重要文化財 地蔵菩薩立像 善円作 鎌倉時代・延応2年(1240) 奈良・薬師寺蔵(写真左)とその頭部(写真右)

作者の名前は伝わりませんが、菩薩立像も顔立ちが似ていることから、近い関係にあった仏師の作と考えられています。

重要文化財 菩薩立像 鎌倉時代・13世紀(写真左)とその頭部(写真右)

ご注目いただきたいのは、唇です。

菩薩立像(面部)

鎌倉時代から盛んに行なわれるようになった技法の一つに、玉眼が挙げられますが、これを唇や爪、歯などに応用するようになるのは、運慶の息子世代あたりからのようです。そもそも玉眼とは、眼球を薄く削った水晶板で表わす技法であり、潤いのある目を表現するのに適していますが、玉眼自体は、運慶より前から使われ始めています。

運慶の作品には玉眼以外に水晶を用いたものが残されていないため、運慶がこれを見たらどう思うのか分かりませんが、モデルを前にしたかのような現実感の強い仏像を手がけた運慶のこと、積極的に取り入れていたかもしれません。運慶をはじめ、鎌倉時代以降の仏像に強く求められた写実表現は、「この世に仏の姿を見たい」という人びとの願いが反映されたとも考えられています。

残念ながら、運慶のスタイルは容易に真似できないものであったため、息子や孫は、偉大な父や祖父の姿を気にしながらも、自分なりの仏像造りに励んだに違いありません。

運慶の後継者である、孫たちの活躍をご覧ください。

特別展「運慶」(9月26日~11月26日)とあわせてお楽しみいただければ幸いです。

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 西木政統(貸与特別観覧室研究員) at 2017年09月07日 (木)

秋が近づくと月を眺めたくなるのは僕だけでしょうか。

いえいえそんなことはないはずです。

月を詠んだ和歌がたくさんあるように、人は、いにしえより月に格別の思いをいだいてきたのです。

福岡県朝倉市の水(すい)神社には、「月見石」とよばれる石があります。

眼下には筑後川。

中大兄皇子(天智天皇)の母・斉明天皇は朝倉の地で崩御されました。

皇子はこの「月見石」にお座りになり、亡き母をしのんだという伝承があります。

東洋館で展示中の画像石にも月が登場します。

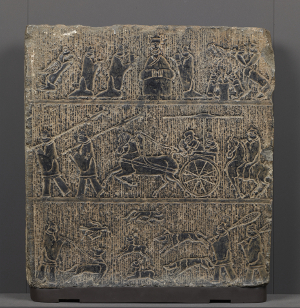

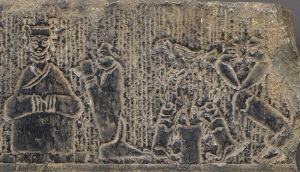

画像石(がぞうせき) 西王母/馬車/狩猟

中国山東省晋陽山慈雲寺天王殿

東洋館7室で展示/通年

でもそれは一見しただけではわかりません。

少しずつ内容を掘り下げて見ていきましょう。

画像石の図像は上中下の3段構成。

ここでは最上段の図に注目したいと思います。

真ん中に座るのは、この画像石の中心的な人物と考えてよいでしょう。

なぜならこの人物だけが正面を向いていて、そしてこの人物を中心に、左右対称をなすような構図をとっているからです。

中央の人物は誰?

ではこの人物は何者なのでしょうか。

きっと偉い方に違いありません。でも、着衣には際立った特徴はないようです。

そこで頭をみてみましょう。頭の両側にかんざしをつけています。

かんざしは中央が丸で、上下に三角形の飾りがついています。

こうした頭飾りをつけた人物像は、後漢時代になると画像石や銅鏡、玉器などにさかんに表されるようになります。

ときには人物の名前や飾りの名前が付されていることもあります。

そうした事例により、この頭飾りは「勝」と呼ばれていたかんざしであり、それを身に着けるのは西王母であることが判明するのです。

三本足のカラスとウサギ

西王母のすぐ脇には側仕えの者が坐し、そのうしろには上に三本足のカラス、下に2羽のウサギがいます。

三本足のカラスは、西王母に仕えて食事の世話をする神鳥であると『漢書』などに出てきます。

2羽のウサギは玉兎(ぎょくと)です。臼の中には不老不死の仙薬があり、これをかわるがわる杵で搗いているとされます。

その後ろにいるのは双頭人面犬とでもいいましょうか。なんとも不思議なすがたをしています。

人、人、・・・人?

次に西王母の右側、私たちから向かって左側の図像をみていきましょう。

こちらは簡単ですね。前から側仕えの人、その後ろにも人、そして、人…?

いやいや3人目はどうみても人ではありません。

同じ姿勢なのでつい流し見してしまいましたが、体は人間、顔は鳥。翼も生えていて、しかもちょっと宙に浮いています。

鳥頭の神人です。ここでは鳥人と呼ぶことにしましょう。

帰宅して居間にこんな鳥人が座っていたらびっくりしますが、ここでは普通とみえて、みな落ち着き払っています。

そう、この鳥人もまた西王母にお仕えする者なのです。

カラスとウサギの示すもの

ふたたびカラスとウサギに戻りましょう。

三本足のカラスは太陽を象徴します。

前漢時代にはそうした考えが定着しており、出土資料はもとより『淮南子』という文献にも記載があります。

一方のウサギは、ここにはいませんが蟾蜍(せんじょ)というカエルと共に、月を象徴します。

これも『淮南子』や『楚辞』といった古記録に記載があります。

ウサギを描けば、それは月。

画像石の月はここにありました。

西王母は、崑崙山(こんろんさん)という山で暮らしていると考えられていました。そこに太陽や月を表すことで、その山がはるか彼方にあることを示しているのでしょう。

4世紀に王嘉という人が著した『拾遺記』にも、崑崙山に崑陵の地というものがあり、その高さは日月よりもずっと上であるという記述があります。

また、太陽は昼間を照らし、月は『楚辞』に「夜光」と書かれるように、夜を照らす存在です。この両者をあわせて表現することで、西王母のまわりは昼夜かわらず明るいという、いわば永遠性を象徴する表現がとられているわけです。

考古学は、地下に埋もれた人類の営みの痕跡を研究の対象とします。

その営みとは、日常生活にとどまらず、今回ご紹介した画像石の図像のように、精神世界をも含みます。

あたかも日常を詠む和歌に深い精神性が宿るのと同じように。

それが人類の営みである以上、本来この両者は不可分の関係にあるのです。

考古学が扱う領域はどこまでも広く、そしてどこまでも深いのです。

ところで、冒頭で触れた中大兄皇子は、多くの歌を詠まれました。

もちろん月にまつわる歌も。

わたつみの豊旗雲に入日さし今宵の月夜さやけくありこそ

「大海に雲たなびき入り日差す。今宵の月はきっと明るく照るだろう。」

1日を終えた充実感がうかがえます。

秋の夜長の到来。トーハクは金曜と土曜は21時まで開館しています。

しかも、ちょうど「博物館でアジアの旅」を開催中。

夜、東洋館に足をお運びいただき、月のウサギに出会えたあかつきには、空を仰いで一句詠むのもまた一興です。

トーハクくんも月(ウサギ)を見ながら一句

「まんまるのお団子大好き月見だほ」

食欲の秋に意気込み十分のトーハクくんなのでした

※今後SNS(Twitter, Facebook, Instagram)で東洋館のお月見作品を紹介していきます。「#1089考古ファン」で検索してみてください。

| 記事URL |

posted by 市元塁(特別展室主任研究員) at 2017年09月05日 (火)