1089ブログ

ゆるキャラ(R)グランプリまであと2か月!広報大使のお仕事を紹介するほ!(2)

トーハクくん&ユリノキちゃんファンの皆様、お待たせしました!

ゆるキャラ(R)グランプリ応援ブログ第2弾の公開です。※第1弾はこちら

「トーハクくんとユリノキちゃんってだれ?」と思った方もこのブログを読めば、ばっちりです!

さらに2人を知れば、もっと東京国立博物館に詳しくなれるかも?

それでは、今回も初公開写真と共にこれまでの活動をご紹介していきます。

<2016年11月5・6日>

この日は、ついにやってきたゆるキャラ(R)グランプリ当日。

会場はなんと愛媛県松山市です。

友達のトラりんと一緒に東京国立博物館、京都国立博物館をアピールしてきました。

2人ともドキドキでしたが、会場では大人気!

順位はまだまだ・・・でしたが、初めて東京国立博物館を知ってくれた方や来たことがある方にも、喜んでもらえて大満足な2人でした。

(1089ブログ:トーハクくんがゆく!「『ゆるキャラ®グランプリ2016 in 愛顔のえひめ』に行ったほ!」)

埼玉県本庄市 はにぽん 松山市考古館 ふんどうくん

大阪府高槻市 はにたん

![]() たくさんの考古仲間にも会えて大満足だったほー!

たくさんの考古仲間にも会えて大満足だったほー!

![]() また東京に行った時に会いに行くね~と声をかけて頂いたりして、とてもうれしかったわ。

また東京に行った時に会いに行くね~と声をかけて頂いたりして、とてもうれしかったわ。

是非、お待ちしてます!

<2016年12月3日>

この日は年に1度の東博ボランティアデー。

東京国立博物館では約150人のボランティアの方が活動を行っています。

2日間にわたって、全てのボランティア活動が体験出来る日なので、お手伝いさせて頂きました。

平成館考古展示室入口

![]() ぼくは「考古展示室ガイド」に興味津々だったほー!

ぼくは「考古展示室ガイド」に興味津々だったほー!

本館前 ゆりの木の下で

![]() わたしは「樹木ツアー」で本館前のユリノキの紹介を手伝ったわ。

わたしは「樹木ツアー」で本館前のユリノキの紹介を手伝ったわ。

わたしはユリノキの葉にそっくりだから、ガイドさんが紹介しやすいって褒めてくれたの。

ガイドツアーは他にもたくさんあるわ。当日参加もOKだから当館HPから確認してみてくださいね♡

![]() さらに、「東博ボランティアデー2017」は12月1日(金)・2日(土)に開催予定だほー!

さらに、「東博ボランティアデー2017」は12月1日(金)・2日(土)に開催予定だほー!

くわしいことはここから見れるほ!参加を待ってるほ~!

<2017年2月16日>

この日は2人揃って特別展「春日大社 千年の至宝」の10万人セレモニーに登場しました。

(1089ブログ:特別展「春日大社 千年の至宝」 10万人達成!)

![]() 実は特別展のセレモニーにも登場してるんだほ!

実は特別展のセレモニーにも登場してるんだほ!

1089ブログ:日タイ修好130周年記念特別展「タイ ~仏の国の輝き~」10万人達成!

1089ブログ:特別展「茶の湯」20万人達成!、 特別展「茶の湯」10万人達成!

1089ブログ:特別展「禅―心をかたちに―」10万人達成!

1089ブログ:特別展「古代ギリシャ―時空を超えた旅―」 10万人達成だほ!

1089ブログ:「黄金のアフガニスタン展」10万人達成!

![]() セレモニーにはトーハクくんが登場することが多いわ。

セレモニーにはトーハクくんが登場することが多いわ。

たくさんのご来場、本当にありがとうございます♡

※都合により出られない場合もございます。

<2017年3月18日>

そろそろ春が来そうな3月にはお友達のトラりんのお招きにより、「京キャラ博 京都ほんまもん祭」へ参加してきました。

京博開館120周年を記念しての開催のため、会場はトラりんのホーム京都国立博物館でした!

(1089ブログ:トーハクくん&ユリノキちゃんからのイベント出演報告&大切なお知らせ)

京都国立博物館内 明治古都館前でパチリ

![]() この日はPRタイムがあったり、旗揚げゲーム(1番だったほ!)に参加したり、大忙しだったほ!

この日はPRタイムがあったり、旗揚げゲーム(1番だったほ!)に参加したり、大忙しだったほ!

人気者は辛いんだほ~。

南アルプス商工会 オエムシくん

![]() 私はお絵かきコーナーに参加したわ。

私はお絵かきコーナーに参加したわ。

今回は特別にあの時描いた絵を見せちゃいます。実はうまく描けなくて見せるのが恥ずかしかったの・・・。

![]() 小さくて見えないほ~。拡大するほ!

小さくて見えないほ~。拡大するほ!

↓

↓

↓

↓

お題は「大仏さま」でした!

![]() (なっ、なかなか味のある絵だほ・・・!)

(なっ、なかなか味のある絵だほ・・・!)

◇◇◇◇◇

さて、トーハクくんとユリノキちゃんの1年間の活動を振り返ってみましたが、いかがだったでしょうか?

2人に会いたくなった方に朗報です!

埼玉県羽生市で開催の「世界キャラクターさみっとin羽生」への参加が決まりました!

トラりんと一緒に11月25日(土)、26日(日)に仲良く参加します。

そして、ファッションショー「はにゅコレ」の作戦会議のためにトーハクくんとユリノキちゃんが10/13(金)に京都国立博物館にお邪魔しました。

どんな仮装で出るかは当日までのお楽しみです!

京博では絶賛、開館120周年記念 特別展覧会 「国宝」が開催中!

トーハクくんでトラりんが見えなくてごめんなさい・・・!

さらに下記の日程で登場予定です。

<今後の登場予定>

11月4日(土)

11月25日(土)・26日(日) ※「世界キャラクターさみっとin羽生」出張

12月2日(土)

2018年1月2日(火)

東京国立博物館 本館前にて11:00~、13:00~、15:00~頃登場予定!

※予定は変更になる場合がございます。

※その他、2人の活動は日程を調整中ですので、決定次第、Twitter、Facebook、Instagramで告知します。

ほ!

ほほ!!

ほほほ~!!

じゃーん!決まったほ!

![]() 今年はゆる(R)キャラグランプリへは投票だけの参加だけどまだまだ頑張るほ~!!!

今年はゆる(R)キャラグランプリへは投票だけの参加だけどまだまだ頑張るほ~!!!

投票お願いしますだほ!

![]() 投票は1日1回可能です!11月10日(金)18時までです。

投票は1日1回可能です!11月10日(金)18時までです。

是非、ご投票よろしくお願いします!

今後も東京国立博物館を盛り上げていきますので、応援よろしくお願いいたします!

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by 沼﨑結衣(広報室) at 2017年10月21日 (土)

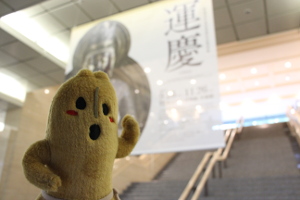

ほほーい! ぼくトーハクくん!

今日は話題騒然の展覧会、特別展「運慶」を見にきたほ。

ゆるキャラ(R)グランプリの投票呼びかけで忙しくしていたら、「運慶」展担当研究員の浅見さんから

![]() 「この展覧会でしか見られない展示だから、見逃すともったいないよ」

「この展覧会でしか見られない展示だから、見逃すともったいないよ」

って言われて、いそいで来たほ。

さっそくだけど、ぼくがみなさんに見どころを紹介していくほ。

![]() 史上最大の運慶展

史上最大の運慶展

この展覧会では、運慶さん作のお像がこれまででいちばんたくさんお出ましになっているんだほ。

このお像も…

国宝 大日如来坐像

運慶作 奈良・円成寺蔵

あのお像も…

左から

国宝 八大童子立像のうち制多伽童子(せいたかどうじ)と矜羯羅童子(こんがらどうじ)

いずれも運慶作 和歌山・金剛峯寺蔵

しかも、運慶さんのお父さんや子どもたちがつくったお像も展示されていて、

![]() 「運慶の作風の樹立から継承までもたどれます」

「運慶の作風の樹立から継承までもたどれます」

だって。

運慶をテーマにした史上最大規模の展覧会なんだほ!

![]() お像をぐるっとひとまわり

お像をぐるっとひとまわり

360度ぐるりと見られるお像がたくさんあるんだほ。

国宝 龍燈鬼立像

康弁作 奈良・興福寺蔵

いろんな位置から見ることで、お像のすごさがいっそうよくわかるし、場所をかえてお像を見るとおもしろいんだほ。

たとえば、目のあうポイントを探してみたり…

国宝 四天王像立像のうち増長天

奈良・興福寺蔵

に、にらまれた!(震)

![]() 夢の展示が実現

夢の展示が実現

この迫力ある四天王像は、いつもは興福寺の南円堂っていうお堂に安置されているんだけど、今回の展覧会では特別に無著(むじゃく)・世親(せしん)さんと一緒に展示されているんだほ。

なにが特別かというと

![]() 「研究者の間では、この南円堂にある四天王像がもとは北円堂にあったのではないかとする説があります。この仮説に基づいて、北円堂に安置されている無著菩薩・世親菩薩像と一緒に展示して、北円堂内を再現してみました」

「研究者の間では、この南円堂にある四天王像がもとは北円堂にあったのではないかとする説があります。この仮説に基づいて、北円堂に安置されている無著菩薩・世親菩薩像と一緒に展示して、北円堂内を再現してみました」

って聞いたほ。北円堂! ぼくも行ってきたほ。

展覧会だからかなった、夢のコラボレーションだほ。

ほかにも、寺外初公開のお像があったり、

重要文化財 聖観音菩薩立像

運慶・湛慶作 愛知・瀧山寺蔵

静嘉堂文庫美術館さんとトーハクで所蔵している十二神将立像が42年ぶりに勢ぞろいしたり、

投票企画もやっています!

「京都・浄瑠璃寺伝来 重文・十二神将立像 あなたが守り神にしたいのはどのお像?」

10月21日(土)からは、浄楽寺の阿弥陀さまと両脇侍の3体も展示されて、浄楽寺所蔵の運慶作の仏像全5体が会場に勢ぞろいするんだほ。

重要文化財 不動明王立像(右)と重要文化財 毘沙門天立像(左)はひとあし先に展示中

いずれも運慶作 神奈川・浄楽寺蔵

お客様のなかには、邪鬼に注目している人も多かったなあ。

国宝 毘沙門天立像とその邪鬼

運慶作 静岡・願成就院蔵

重要文化財 四天王立像のうち持国天像とその邪鬼

康慶作 奈良・興福寺蔵

![]() 「運慶のすごいところは、ただ向き合うだけですごさが感じられるところです」

「運慶のすごいところは、ただ向き合うだけですごさが感じられるところです」

納得だほ!!!

迫力と存在感、見ると思わず「ほー」ってため息が出ちゃうんだほ。

「運慶って有名だけど、実はよく知らない」という人、答えは展覧会場にあるほ。

ただただ運慶さんに圧倒される空間へ、みんな来てほー!

混雑状況はTwitter @unkei2017komi でお知らせしています。比較的ご覧になりやすい夕方が狙い目だほ

カテゴリ:彫刻、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2017年10月20日 (金)

秋深まる今日この頃。皆様いかがお過ごしでしょうか。保存修復室の横山です。

今年も、秋の庭園開放(2017年10月24日(火)~12月3日(日))の季節がやって参りました。毎年楽しみにしてくださっている方も、初めて庭園を訪れる方も、今年はぜひ、茶室「九条館」の前へお越しください。

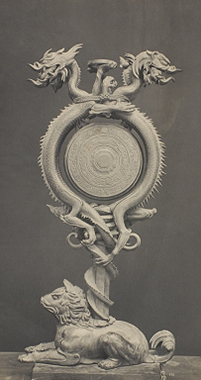

トーハクファンの方は、きっとすぐに「おや? こんなところにこんなものがあったかな?」と気づかれるでしょうし、長年お付き合いくださっているディープなファンの方は、「お! 戻ってきたのか!」と思っていただけるかもしれません。九条館の前に、修理を終えた「大燈籠」が実に“8年ぶり”(修理期間も含めて)に、戻ってきました!

修復を終え8年ぶりに設置された大燈籠

この燈篭は、れっきとした東博の館蔵品(列品:G-4218)です。

京都で、現在も代々続く陶家・清水六兵衛家の四代(1848-1920)によるもので、陶製です。四代が61歳のときに作り、昭和13年(1938)に五代によって寄贈されました。陶製の燈籠という、器にとどまらない四代の作風の幅の広さを伝えるものとして、大変貴重な作例です。

近くでご覧いただければ、その大きさ、迫力に驚かれることでしょう。

総高は、2メートル30センチ強。宝珠、傘、火袋、中台、竿、基礎部、の大きく6つの部分から成り、総重量は1トンを超える、大変堂々とした作品です。

大燈籠をめぐる、この8年にはいろいろなことがありました。語りだすと、ちょっと長~くなってしまうのですが、およそ次のようなことが起こっていました。

【2009年10月】

日々、外で風雨に晒される状況から、燈籠の亀裂等劣化が進行

加えて不安定な地盤の状況により、いつ倒壊してもおかしくないことが指摘されていた

そこで、現場調査を実施し、いったんこの場所から撤去することが決まる

修復前の大燈籠 表面の旧修理痕、ズレや傾きが目立つ

【同年11月】

本館裏へ、解体して移動(担当は、重機を専門とするチーム!)

【2010年~13年】

修理に向けた調査・検討を重ねる

前例のない修理のため、修理仕様の決定、業者選定等にも慎重を期す

この間、3.11も発生。もし、従前の場所にそのままあったとしたら…(ドキり)

【2014年春】

会議に諮り、修理業者を決定

大型彫刻の修理を数々手掛けてきた「明舎(みんしゃ)」(代表:藤原徹氏(山形県))が行なうことになる

【2014年11月】

修理に向け、山形へ出発

大燈籠の搬出作業

【~2016年9月末】

明舎にて修理を実施

クリーニング、旧修理材の除去、新たな充填、補強等が施される

【2016年12月】

修理を終えた大燈籠を東博へ輸送

すぐに再設置を予定するものの、今後のさらなる安定性を確保するため、地盤の水平工事を行なうことになる

【2017年春】

設置箇所の地盤工事を実施

【同年6月】

満を持して、大燈籠を再設置!

2tトラック、クレーン、足場セッティングによる大掛かりな作業となる

大燈籠を再設置 1つずつパーツを持ち上げていきます

【同年10月】

秋の庭園開放にて一般お披露目

…本当に、いろいろなことがありました(しみじみ)。

大きな作品を安全に扱うことの難しさ、天候に左右される屋外作業の大変さを感じることの連続でした。

たくさんの人の手を経て、ようやく戻ってきた大燈籠。これからも庭園を彩るシンボルの一つとして、訪れた皆さまにあたたかく見守っていただければと思います。

なお、この燈籠にどういった修理が行なわれたのか、その詳細は、来春の「東京国立博物館コレクションの保存と修理」(2018年3月)でご紹介します。こちらもぜひ、お楽しみに!

| 記事URL |

posted by 横山梓(保存修復室研究員) at 2017年10月18日 (水)

本館15室では10月3日から、特集「明治時代の日本美術史編纂」の展示を行っています。

この展示では、明治33(1900)年に刊行された『Histoire de l'art du Japon』及び、明治34(1901)年に刊行された『稿本日本帝国美術略史』の編纂に関わる資料から、当時の博物館活動の一端をご紹介しています。

昨年の12月から15室で展示していた特集「臨時全国宝物取調局の活動―明治中期の文化財調査―」では、明治20年代の全国的な文化財調査についてご紹介しました。

これは、明治21年から約10年間に渡って行われた大規模な調査で、この調査を経て古社寺保存法が制定されました。

この時期の博物館について調べていると、美術史の編纂に関わる資料を目にすることがよくあります。

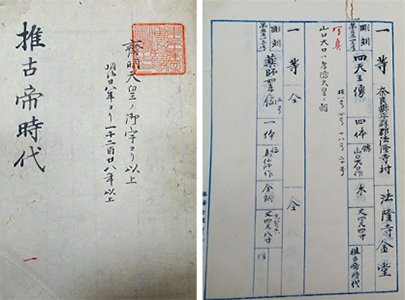

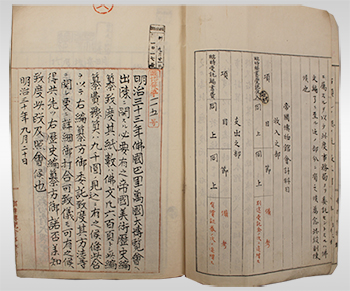

重要文化財 推古帝時代・天智帝時代・天平時代・弘仁時代(部分) 明治時代・19~20世紀

この和書は制作年代ごとの全国の美術品目録です。臨時全国宝物取調局が作成しました。美術史編纂の際には参考にされたと考えられます。

明治22年(1889)には、当時の博物館総長であった九鬼隆一は美術史編纂の必要を宮内省に訴えており、明治24年に編纂の事業が開始されました。

明治24年(1891)に始まった編纂の計画では、上下巻の美術史を、年内に上巻、翌年に下巻という具合に刊行予定でしたが、なかなか予定通りには進まず、歳月が過ぎていました。

そんな中、編纂が進むきっかけとなったのが万国博覧会でした。

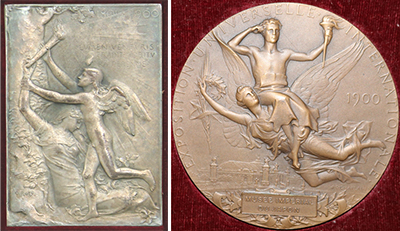

博物館に贈られた古美術品出品に対する記念牌と銀賞牌

(左)千九百年仏国巴里万国博覧会古代品出陳記念牌日本帝国博物館宛 ルイ・オスカル・ロティ作 明治時代・19~20世紀 パリ万国博覧会寄贈

(右)千九百年仏国巴理万国博覧会銀賞牌 日本帝国博物館宛 ジュール・クレマン・シャプラン作 明治時代・19~20世紀 パリ万国博覧会寄贈

明治33年(1900)に開催されるパリ万国博覧会で、日本は美術の紹介に力を入れることになりました。

古美術品の展示と美術史書の刊行が決定すると、明治30年(1897)に帝国博物館(東京国立博物館の前身)が美術史の編纂を嘱託されました。

東京国立博物館に残る『稿本日本帝国美術略史』の編纂資料は、計画書や伺い書、印刷依頼などの公文書が時系列に沿って綴られています。

執筆のための参考資料、原稿、校正原稿などもすべてではありませんが残っています。

公文書:帝国美術歴史編纂関係書類 下 明治時代・19~20世紀

参考資料:帝国美術略史関係資料 明治31年(1898)

編纂に関する公文書には、『Histoire de l'art du Japon』が出来上がるまでの経過が記録されています。

原稿が仕上がると印刷は博覧会事務局が行い、完成した『Histoire de l'art du Japon』は国内外に配布されました。

海外に日本の美術を紹介することが主目的であったため、明治20年代に計画したものとは違ったそうですが、初めての公式の美術史として翌34年には日本語版の『稿本日本帝国美術略史』が刊行されました。

『Histoire de l'art du Japon』、『稿本日本帝国美術略史』には図版がたくさん使用されています。

今回の特集では、写真師の小川一真が臨時全国宝物取調局の文化財調査の際に撮影した写真の中から、図版に使用されていると思われるものを展示しています。

(左) 重要文化財 三尊仏横面 小川一真撮影 被写体現所蔵者=薬師寺 明治21年(1888)(展示は2017年10月29日(日)まで)

(右) 重要文化財 華厳磬 小川一真撮影 被写体現所蔵者=興福寺 明治21年(1888)(2017年10月31日から展示)

『Histoire de l'art du Japon』、『稿本日本帝国美術略史』ができる過程を通して、博物館を取り巻く当時の動向をご覧いただければと思います。

特集「明治時代の日本美術史編纂」は、2017年11月26日(日)まで展示中です。

※会期中、展示替えがあります。(作品リスト)

| 記事URL |

posted by 三輪紫都香(百五十年史編纂室) at 2017年10月13日 (金)

2017年度の考古相互貸借事業はいわき市考古資料館と行います。

この貸借事業では、特集「いわきの考古学―貝塚と横穴墓―」と題して、いわき市から出土した縄文時代と古墳時代の名品を展示します。

今回のブログでは貝塚から出土したお宝を紹介しましょう。

縄文時代の交流を示す土器から展示ははじまります

福島県いわき市は浜通りと呼ばれる太平洋に面した地域で、その沖合は親潮(寒流、千島海流)と黒潮(暖流、日本海流)が交わる潮目の海、良い漁場として知られています。

このような漁業に適した自然環境が日本列島に出現するのは、実は縄文時代になってからです。

縄文時代になって氷期が終わり、温暖化が進むことによって、各地に入り江や干潟が新たに生まれます。この環境を積極的に活かしたのが縄文時代の人びとです。

いわき市には縄文時代前期から晩期の貝塚が密に分布することでもよく知れられ、往時盛んに行われた漁業の様子を貝塚から出土したさまざまな漁撈具から知ることができます。

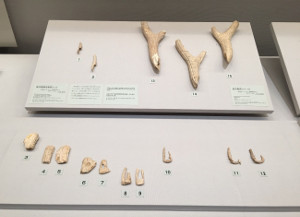

現在と素材は違うも大きく形の変わらない鹿角製銛頭や釣針などの漁撈具

とくに寺脇貝塚から出土した結合式釣針は寺脇型と呼ばれる特徴的なものです。軸部と鉤部(かぎぶ)を別作りにした大形の釣針で、外洋に回遊する大型魚を外洋に回遊する大型魚を対象にしていました。

大形の釣針を作るため、また破損した際に備えて軸部と鉤部を別作りにする工夫が見られます。

これら漁撈具の多くは鹿の角や骨で作られました。

結合式釣針(寺脇型)。この釣針で狙った獲物はマダイやマグロ、サメなどの大型魚です

一方、装身具には笄(こうがい)や垂飾(すいしょく)、腕輪や腰飾があります。これらも動物の角や骨でしばしば作られました。

いわき市域の貝塚から出土した垂飾には鹿の角や骨に加えて、イノシシやサメの牙、サメの椎骨などで作られたものがあります。

イノシシやサメは凶暴で、時に人に危険を及ぼす恐れのある動物ですが、当時の人びとはあえて、このような動物の骨や牙を用いて装身具を作りました。

その背景には動物への畏怖や動物のもつ力にあやかりたいという思いがあったためと考えられています。

さまざまな動物の骨や牙で作られた装身具は、縄文人の動物観を知る手がかりです

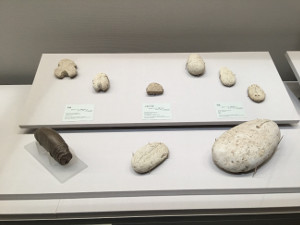

また縄文時代の儀礼の道具である岩偶(がんぐう)や人面付岩版(じんめんつきがんばん)も見どころ。

これらは、いわき市域では縄文時代晩期に盛行しました。

この材料となったのが阿武隈(あぶくま)山地の東縁に発達する相双(そうそう)丘陵を形成する凝灰質泥岩(ぎょうかいしつでいがん)です。軟質で加工がしやすいため岩偶や岩版の材料として用いられました。

泥岩の素材の柔らかさを感じさせる岩偶や岩版は儀礼に用いられました

今回ご紹介した貝塚から出土した骨角製の漁撈具や装身具、そして儀礼の道具である岩偶や岩版の材料は、「地のもの」。いわきの素材を見事に活かしたものです。

これらを作り出した当時の縄文人の姿を思い浮かべながら、展示をごらんいただければと思います。

※今後SNS(Twitter, Facebook, Instagram)でいわきの考古作品を紹介していきます。「#1089考古ファン」で検索してみてください。

| 記事URL |

posted by 品川欣也(考古室主任研究員) at 2017年10月11日 (水)