1089ブログ

特別展「桃山―天下人の100年」も後期になりました。

10月末には、樹木を描いた狩野永徳筆「檜図屛風」、長谷川等伯筆の「松林図屛風」と「楓図壁貼付」が並んでいました。金地濃彩の「檜図」と「楓図」が力と華やかさを対比させて燦然とした光を放つ桃山らしいゴージャスな競演でしたが、その間に、柔らかい光と空気感を宿した「松林図」がこの時代の別な一面を見せていました。

これで、利休の侘茶につながる。展示企画者としては、ちょっと安堵の思いで見ていたのですが、11月3日からの展示では、「檜図屛風」に代わって「唐獅子図屛風」が展示されました。

大きさと迫力、「これぞ桃山!」が登場し、あたりは二頭の獅子に食われてしまった感があります。「松林図」の深く静かな世界が、などと言ってはいられません。松林図って小さいのもあったの?と質問される始末です。やっぱり「唐獅子図屛風」が時代を代表する1点だったと思わざるをえません。

右 唐獅子図屛風 狩野永徳筆 安土桃山時代・16世紀 東京・宮内庁三の丸尚蔵館蔵

左 国宝 松林図屛風 長谷川等伯筆 安土桃山時代・16世紀 東京国立博物館蔵

さて、この展覧会は、室町時代末から江戸時代初めにかけての100年間の美術を通して、我々が桃山文化と言っている「桃山」ってどんなもの?かを感じてもらおうという企画です。

それなら、100年を並べて比べて見ようというのが、実は面白いところ。11月3日からは、「変革期の100年―室町から江戸へ―」のコーナーに、室町時代に狩野派の基を築いた狩野元信(1477~1559)、その孫で桃山画壇の寵児、狩野永徳(1543~90)、永徳の孫で江戸狩野のスタイルを作り出した狩野探幽(1602~74)の、それぞれ代表作とされる水墨画の花鳥図が並びました。永徳はおじいさんの元信にかわいがられ、そのスタイルをまねて絵の勉強をしたはずです。

今展示されている「花鳥図襖」に続く別の襖には、右側に展示中の元信筆「四季花鳥図屛風」をもとにした描かれた図が続いています。そちらを展示すれば元信と永徳が比べ易いのにと言われそうですが、今回は、名古屋城の探幽筆「雪中梅竹遊禽図襖」と比べてもらうことを優先して展示しました。

右 国宝 花鳥図襖 狩野永徳筆 室町時代・16世紀 京都・聚光院蔵

左 重要文化財 雪中梅竹遊禽図襖 狩野探幽筆 江戸時代・寛永11年(1634) 愛知・名古屋城総合事務所蔵

図版などの写真でも、木の枝ぶりなどその類似や影響関係が指摘できる一方、永徳の豪放と探幽の瀟洒と言われる画風の違いが際立って感じられます。それが桃山狩野派と江戸狩野派の違いです。と、言うのが常ですが、二つが並んだ時、一緒に展示作業をしていた室町絵画を専攻している高橋研究員と奇しくもオゥッ!!と、声をあげてしまいました。「本当によく似てる。絶対に見てたね。」と、違いよりも「同じ、同じ」感が沸き起こり、ちょっと興奮気味に騒いでしまいました。もちろん探幽が永徳の作品を見て描いたとの共感です。

写真では、同じサイズで見てしまいますが、実際は、名古屋城の襖のほうが一回り大きいのです。それが永徳に負けない迫力を生み出しています。瀟洒という思い込みではなく、力強さもある作品だと感じた瞬間でした。

大きさや質感、光の影響。本物を見て感じることの大切さと深さ。この時代にこそ、その重みが増しているように思います。

カテゴリ:2020年度の特別展

| 記事URL |

posted by 特別展「桃山」担当 田沢裕賀(学芸企画部長) at 2020年11月13日 (金)

前回の打刀のお話につづきまして、やきもの担当の三笠より特別展「桃山-天下人の100年」の茶陶の見どころについてお話しいたします。

さまざまな分野から「桃山」に迫ったこの展覧会。私もとても楽しみにしていた作品がたくさんあります。

たとえば「洛中洛外図屛風」の名品群。京都市中の景観と風俗を描いた図を楽しむには、まず天下人になった気持ちで俯瞰する眼と、虫メガネで見るような超微視的な眼、二種類の視点が必要なのだと、実物を目の前にして強く感じ入りました。

空間構成を破綻させずに、グググっと「個」のレベルまでズームアップできる絵師たちの力量もさることながら、当時の人びとの精確なモノの見方に驚かされます。

乱世を生き抜くには、理非を見分けるだけでなく、マクロかつミクロの視野が必要だったのでしょうか。

金雲に覆われた殷賑な都市の図には、この時代特有の高揚感とともに、隅から隅まで緊張感が張りつめているように感じられ、少し息苦しい気もしました。

国宝 洛中洛外図屛風(舟木家本)岩佐又兵衛筆 江戸時代・17世紀 東京国立博物館蔵

じつは同じような視線は、当時流行した茶の湯の道具にも向けられました。

当時の茶会記には、茶人たちが道具をその場で記憶し、記録した様子をみてとることができます。

例えば、天正14年(1586)12月19日に開かれたとされる津田宗及(つだそうぎゅう、?~1591)の会。

参席した博多の豪商神谷宗湛(かみやそうたん、1551~1635)は、四畳半の茶室の床に掛かった牧谿(もっけい)の軸の表装、絵の様子、賛、印について、さらに釜、茶碗(薄茶は高麗茶碗、濃茶は天目とある)、棗、袱紗、手水鉢、水指、建水、蓋置に至るまで、詳細を記録しています(『宗湛日記』より。展示予定はございません)。

天目については、次のように記されています。

「一天目、口三寸七八分、高二寸二三分、式の高一分半ほどに、外の薬はげ高にかかる、下の薬は白く黄うすようなるに、上薬黒き内に、しじらの如くにして、ちぼちぼと上に星の如く細いひかるようなるものあり、内に茶置一段くぼく、そばに細き木の枝の如くなる少高き白けたるものあり、底に朱の印のあとが少残る、そこの面落つ、白ふくりん」

口径は14㎝くらい、白みがかった黄色の釉の上に黒釉というように、釉薬は二重に掛かっていたのでしょうか。「しじら(縮緬)のように星のように光る」というのは釉の変化の様子を表しているよう。

また、見込みには茶溜りと、「細い木の枝のような」焼成時の付着物か削りの痕か、何か特徴があったらしいことがわかります。さらに口には銀か何か金属の覆輪が施されていたようです。

千利休、今井宗久(いまいそうきゅう)とともに天下の茶人として名を馳せた宗及が、唐絵に取り合わせた天目の姿、だんだんと目に浮かんできます。

このように、茶会において一期一会であった道具ひとつひとつ、形だけでなく、寸法、土や釉の色、質感を一瞬で把握するのは容易なことではありません。メモ書きを後から整えたであろうとはいえ、これだけ生き生きとした描写は、若き神谷宗湛にも相当に鍛えられた眼があってのことでしょう。

また、道具個々の良し悪しの判断は、多くのモノを見知った目利きだからできるもの。

まさに全体を把握する俯瞰的視点と、至近距離から捉える視点、どちらも必要なのです。

そうした眼力を持ったうえで、より良い道具を手にすることが、当時の茶人のステイタスであったと考えられます。

灰被天目(はいかつぎてんもく) 中国 元~明時代・14~15世紀 東京国立博物館蔵

室町将軍家のコレクションの評価と飾りの次第についてまとめた『君台観左右帳記(くんだいかんそうちょうき)』によると、灰被天目は「常用」、つまり日用に使う茶碗として、将軍には必要のないものといいます。

しかし、堆朱の台に載った姿は凛として、曜変や油滴の華やかさとは異なる威風を感じさせます。神谷宗湛になった気持ちで、360度じっくりご覧ください!

では、この「より良い道具」とは何でしょうか。

私は、「高麗茶碗」こそ、桃山茶人の眼を映すきわめて重要なカギではないか。「より良い道具」を求めた茶人たちが高麗茶碗に目を向けたことが、茶の湯の歴史、そして日本のやきものの歴史をより豊かなものに導いたのではないか、と考えています。

高麗茶碗に「雑器」のイメージを持っていらっしゃる方も多いでしょう。たしかに、16世紀の日本で見立てられた高麗茶碗とは、朝鮮半島で日用に焼かれた器であったと考えられています。釉薬の掛け残しがあったり、大きく歪んでいたり、粗野なつくりが印象的です。かつて私自身も、武将たちが覇を競った時代に見いだされた茶碗であるから、力強い豪放な作風が好まれたのだろう、と十把一絡げに考えていました。

ところが、高麗茶碗にはじつに豊富な種類があり、それぞれに個性があることを特別展「茶の湯」(2017年 東京国立博物館)で知りました。

薄く鋭い茶碗もあれば、おっとり柔らかな印象の茶碗、釉色が華やかで典雅な茶碗もあり、表情はさまざまに異なります。そうやって一碗一碗比べてみると、何の変哲もない器に見えた東京国立博物館所蔵の「有楽井戸(うらくいど)」、なんとも穏やかに映るのです。

大井戸茶碗 有楽井戸 朝鮮 朝鮮時代・16世紀 東京国立博物館蔵

この茶碗を所持した織田有楽斎(おだうらくさい、1547~1621)といえば、あの信長の弟。厳しい世を生き抜いた人物がこんな優美な茶碗を手にする姿を想像してみると、茶の湯がより豊かで奥深いものに見えてくるでしょう。まさに「桃山」に開眼!

ぜひ展覧会で、心に響く茶の湯のやきものを見つけてみてください。

同時開催

特集「破格から調和へ―17世紀の茶陶」本館14室 ~11月29日(日)

8Kで文化財「ふれる・まわせる名茶碗」東洋館1階ラウンジ 11月10日(火)~11月23日(月・祝)(「ふれる・まわせる名茶碗」についてのブログはこちら)

カテゴリ:2020年度の特別展

| 記事URL |

posted by 特別展「桃山」担当 三笠景子(特別展室主任研究員) at 2020年11月05日 (木)

前々回のブログに続いて、特別展「桃山-天下人の100年」に関連するお話を。

▼100年間の表現の変化を追う

本展覧会では、同じ時代の作品を横並びに見るだけではなく、前後の時代とも比べていただくことで、それぞれの特徴を感じていただけるのではないかと考え、同じ主題や素材を使った室町時代、安土桃山時代、江戸時代のものを並べるというコーナーをいくつか作りました。

絵画ですと、洛中洛外図、源氏物語図、韃靼人狩猟図などのコーナーがそれにあたります。どれもオススメですが、このうち私が最も興奮したのは、展覧会冒頭の洛中洛外図屛風コーナーです…!現存する洛中洛外図屛風のうち、最も古い「歴博甲本(旧町田本)」(千葉・国立歴史民俗博物館蔵、重要文化財)と、二番目に古い「上杉家本」(山形・米沢市立上杉博物館蔵、国宝)、そして名前こそ洛中洛外図ではありませんが同じく京中を描く「聚楽第図屛風」(東京・三井記念美術館蔵)の3つが、至近距離で並びます。

桃山展 第1会場展示風景(11月1日まで)

「洛中洛外図屛風」は京の市中と郊外を描いた屛風で、室町時代後期から幕末まで長く描かれ続け、現在100件以上の作品が残っています。このうち歴博甲本と上杉家本は最も古いツートップであるだけでなく、人々のイキイキとした様子、景観の精緻さ、保存状態の良さなど見どころ満載で、日本絵画史だけでなく、さまざまの分野の専門家が大注目している作品なのです。そのふたつが、こんな至近距離で並ぶなんて…!自分もついお客様と同じ目線になってウルウルと感動してしまいます。

今回は、私の記憶にある限りでは初めての光景ですので、ふたつを並べて感じたことを書いてみたいと思います。

▼ふたつの洛中洛外図屛風

洛中洛外図屛風は京を地図のような正確さで描こうとするのではなく、注文主のリクエストによって建物のセレクトや扱いの大きさ、構図などが異なります。また時代ごとの新しいランドマークをドンドン取り入れる傾向があるので、時代を映す鑑のようでもあります。

歴博甲本は、向かって右に鴨川や内裏を、左に北山や嵐山、将軍や有力武家の邸宅などを描き、内裏(天皇や公家)と将軍家などを対比する構図になっています。もともと1520年ごろの景色を描いているのではないかと考えられていましたが、近年、大永5年(1525)に細川高国が将軍足利義晴のために造営し、ほんのわずかな期間だけ使用された「柳の御所」が描かれていることが明らかになり、高国が描かせたのではと話題になりました。

対する上杉家本は、「狩野永徳が描き、織田信長が上杉謙信に贈った」と記録されているもので、現代まで大切に守られてきた上杉家の家宝のひとつです。こちらも近年新しい史料が紹介され研究が進んだことで、現在では多くの研究者から「永禄8年(1565)に将軍足利義輝が狩野永徳に描かせ、上杉謙信に贈ろうとしたもの」であると考えられています。

▼印刷物ではわかりにくい違い

それでは実際に両者を並べてみるとどんなことに気がつくでしょうか。まず目に飛び込んでくるのが屛風サイズの差です。歴博甲本は縦138.2cm、上杉家本は160.4cmと、歴博甲本が20cm近く小さいことがわかります。室町時代の屛風は、安土桃山時代や江戸時代の屛風に比べて総じて少し背が低いことが知られており、この辺りからも年代の差を読み取ることができます。

次に気がつくのは金色の差です。歴博甲本がほんのりと穏やかに輝くのに対して、上杉家本は光を強く反射して画面全体が輝いているかのようです。

歴博甲本が金粉を絵の具のように溶かした金泥を主体に、輪郭線を明確にしない雲や霞のようなものを描いているのに対して、上杉家本は地面にも金雲にも金箔を使い、雲の輪郭にはさらに金泥を塗り重ね、箔の重なりや金泥との境目がわかりにくくなるように磨いてあります。金泥よりも不純物の少ない金箔はよく光りますし、磨けば磨くほどその輝きは増します。上杉家本はあらゆる方法を駆使して、画面全体が光り輝くよう工夫しているのです。歴博甲本の金泥による雲や霞の表現は室町時代によくみられる技法ですが、上杉家本はそこから離れ、より輝きを強調し、華々しい京の表現を目指しているといえます。

このほかにも、どこからの視点で構図が出来上がっているか、四季の表現や季節の行事をどのように埋め込んでいるかなど、作品の前に立つと気がつくことはたくさんあると思います。今回は前期展示の2作品について取り上げましたが、11月3日(火・祝)からはじまる後期展示でも、このような視点を持ちながら御覧いただければ、いつもと少し違った楽しみ方をしていただけるのではないでしょうか。

そして最後にもうひとつ。第2会場にて展示中の「日吉山王祇園祭礼図屛風」(東京・サントリー美術館、11月1日まで)の左隻(祇園祭礼図隻)も、洛中洛外図屛風と同様、京の市中を描いたものです!こちらは室町時代末期の土佐派によるもので、歴博甲本の後、上杉家本の少し前の作品と考えられています。少し離れていますが、こちらも併せて比べて見ていただければ、と思います。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2020年度の特別展

| 記事URL |

posted by 特別展「桃山」絵画担当 金井裕子(平常展調整室主任研究員) at 2020年10月31日 (土)

10月6日(火)より開幕しました、特別展「桃山―天下人の100年」。

前回の絵画担当の金井の記事を受け、今回は刀剣と甲冑を担当した酒井が続きます。

おそらく「桃山美術」は日本の文化のなかでもとりわけ人気があるものでしょう。

豪華な屛風や個性豊かな甲冑、異国の文化も取り入れた南蛮美術、あるいは千利休や古田織部による茶湯道具。

いずれも具体的なイメージがすぐに浮かぶのではないのでしょうか。

しかし「桃山美術はこうだ」とわかっていても、「なんで桃山美術が生まれたのか」、あるいは「桃山美術はその後どうなったのか」と言われると答えに窮するのではないでしょうか。

この理由は様々ありますが、ここでは視点を変えてみましょう。

唐突ですが私は歴史とは一枚の布のようなものと考えています。

たて糸は人間が過去・現在・未来を過ごした時間。よこ糸はその時点での人間の活動です。

前回金井が紹介した桃山美術の「分野の異なる作品のコラボレーション」とは、よこ糸の一例と考えていただければよいでしょう。

先の問いは、実は布全体から考えないとなかなか分からず、答えに窮するのは、おそらく桃山という布が、織目が細かく、しかも壮大なことに理由があると思われます。

このように桃山美術の説明は難しいのですが、そう言ってしまうと紹介にならないので、今回はよこ糸に続いてたて糸の一本を紹介してみます。

日本刀の刀身を収める、鞘と柄(つか)からなる刀装に「打刀(うちがたな)」という形式があります。

この刀装は、長い寸法の刀身を収め、基本的には刃を上にして左腰の帯に指して用います。

打刀はいつから使われるようになったのかはよく分かっていないのですが、16世紀のはじめころには、あまり身分の高くない人々が実戦で用いたものとされています。

一例として「黒漆打刀(No.36)」をあげると、全体の色調は暗く質実なものです。

また、刀剣を持つ部分となる柄には韋紐(かわひも)を巻きしめて握りやすくする工夫がみられます。

黒漆打刀(くろうるしのうちがたな) 室町時代・16世紀 東京国立博物館蔵

これが16世紀後半の安土桃山時代になると身分の高い武将が用いるようになり、豪華な装飾が施されるようになりました。

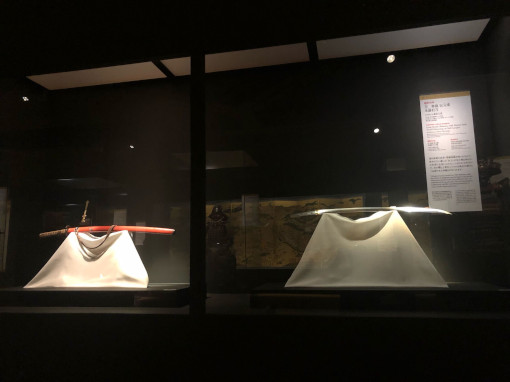

写真の打刀(No.37)は、徳川家康の次男、結城秀康(ゆうきひでやす、1574~1607)が用いたもので、朱漆を塗った鞘は目にも鮮やかで一見して違いが分かると思います。

重要文化財 刀 無銘 伝元重・朱漆打刀(かたな むめい でんもとしげ・しゅうるしのうちがたな)

(刀身)伝備前元重 南北朝時代・14世紀 (刀装)安土桃山~江戸時代・16~17世紀 東京国立博物館蔵

そして、「分部志津(わけべしづ)」という名刀を収めた徳川家康の刀装(No.38)は、鞘が暗い色調であるものの、表面の黒漆は丁寧に塗り重ねられ、研(と)ぎあげられて光沢を放っています。

さらに、この打刀には、家康の子で紀州徳川家初代となった頼宣(よりのぶ)がこれを模したという打刀も残っているのです。

重要文化財 刀 無銘 伝志津(名物 分部志津)・黒漆打刀(かたな むめい でんしづ〔めいぶつ わけべしづ〕くろうるしのうちがたな)

(刀装)江戸時代・17世紀 文化庁蔵

こうしてみると、民衆が実戦で用いていたものが、身分の高い武将が用いるようになって装飾が加わり、権威者のスタイルとして受け継がれていったことが分かります。

桃山美術の華麗な工芸品も、経緯があって生まれ、そして後の時代に意味をもって引き継がれていったのです。

ここでは打刀という一本のたて糸を紹介しましたが、先に書きましたとおり、私は「歴史は布」と考えています。

しかも桃山美術は織目の細かく大きな布です。とてもすぐに分かるものではありません。

しかし本展をみると、糸が人の営みそのものであり、人々が100年の間で全力を尽くし生きていたことが体感できます。

私はこれこそ文化財の力だと思っています。

そして、こうした文化財は、新型コロナウイルスの流行によって閉塞した状況にこそ、我々に何かの示唆を与えるものと考えています。

カテゴリ:2020年度の特別展

| 記事URL |

posted by 特別展「桃山」担当 酒井元樹(調査研究課工芸室 主任研究員) at 2020年10月28日 (水)

表慶館で開催中の特別展「工藝2020−自然と美のかたち−」では、日本の現代工芸作家が近年に制作した82件の作品を展示しています。

工芸には陶芸、漆芸、金工、染織、木竹工、人形、ガラスなど様々な分野がありますが、自然由来の素材を使い、古くから伝えられてきたわざを用いながら、作家たちは個々の創造性を生かして現代を表現する作品を制作しています。

本展は工芸の諸分野を網羅していますが、今回は展示作品から二つの作品を紹介し、現代工芸にみる過去とのつながりについても紹介します。

柏葉蒔絵螺鈿六角合子(はくようまきえらでんろっかくごうす) 室瀬和美作 平成26年(2014) 個人蔵

こちらは漆の作品で、合子とは蓋付きの容器のことです。秋の日差しに照らされて異なる色に輝く柏の葉と小さいどんぐりが器全体を覆う、自然の息吹が感じられる作品です。

葉の部分には金粉を蒔く蒔絵と鉛板を貼り付ける平文(ひょうもん)という技法を用い、どんぐりは、二種類の貝を模様型に切り取って嵌める螺鈿(らでん)技法で表しています。金色に輝く葉は、形の異なる金粉を使うことで仕上がりも違ったものになっていますが、

5~10ミクロンという非常に細かい金粉を粉筒に入れ、中指、薬指、小指を使って蒔く量を調整しながら一定のリズムで蒔いていきます。刷毛やヘラなど、室瀬氏が制作に使う道具のほとんどが自然由来のもので、粉筒には鶴の羽の軸を使っています。

この作品には、金粉を蒔いた後、全体に漆を塗り磨く作業を繰り返して仕上げていく研出蒔絵(とぎだしまきえ)という技法が用いられています。

蒔絵や螺鈿は古くから漆工に用いられてきた技法で、東京国立博物館所蔵の八橋蒔絵螺鈿硯箱にも同じ技法が使われています。

国宝 八橋蒔絵螺鈿硯箱(やつはしまきえらでんすずりばこ) 尾形光琳作 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵 2020年11月29日まで本館12室にて展示

月出ずる 並木恒延作 平成26年(2014) 個人蔵

工藝2020展からもう一つの作品をご紹介しましょう。「月出ずる」は、画面の大半を占めているスーパームーンが印象的な、静寂が支配する厳かな雰囲気をもちながら迫力のある作品です。月の表面がリアルに表現されており、前景には湖が広がり、月の優しい光を受けて湖面がキラキラと輝いています。

実はこの作品は漆や金粉を使って描かれています。山と空の境界線のあたりには金粉をまき月明かりがぼんやりと照らしている様子をあらわし、よくみると、きらきらと輝いている水面には貝が使われています!自然の素材の特徴を巧みに取り入れて生かした作品です。この作品にも螺鈿や研出蒔絵が用いられています。

これらの作品を見ると、同じ素材や技法を用いながらもそれぞれ表現が異なること、そして素材や技法によって現代と過去がつながっていることがわかります。

展示会場には漆工の他にも、陶芸、染織、木竹工、金工、人形、ガラスなど、現代を表現する芸術家たちの手による作品が多数展示されています。作品は画像では伝えきれない多くのことを語ってくれます。是非会場に足を運んでみてください。

展覧会公式ウェブサイトでは、展示作品について作家が制作の意図や技法などを語ったコメントを紹介していますので併せてご覧ください。

カテゴリ:2020年度の特別展

| 記事URL |

posted by 特別展「工藝2020」担当者 at 2020年10月23日 (金)