- TOP

- 1089ブログ

1089ブログ

歴史を織りなす、桃山美術の華麗な工芸品

10月6日(火)より開幕しました、特別展「桃山―天下人の100年」。

前回の絵画担当の金井の記事を受け、今回は刀剣と甲冑を担当した酒井が続きます。

おそらく「桃山美術」は日本の文化のなかでもとりわけ人気があるものでしょう。

豪華な屛風や個性豊かな甲冑、異国の文化も取り入れた南蛮美術、あるいは千利休や古田織部による茶湯道具。

いずれも具体的なイメージがすぐに浮かぶのではないのでしょうか。

しかし「桃山美術はこうだ」とわかっていても、「なんで桃山美術が生まれたのか」、あるいは「桃山美術はその後どうなったのか」と言われると答えに窮するのではないでしょうか。

この理由は様々ありますが、ここでは視点を変えてみましょう。

唐突ですが私は歴史とは一枚の布のようなものと考えています。

たて糸は人間が過去・現在・未来を過ごした時間。よこ糸はその時点での人間の活動です。

前回金井が紹介した桃山美術の「分野の異なる作品のコラボレーション」とは、よこ糸の一例と考えていただければよいでしょう。

先の問いは、実は布全体から考えないとなかなか分からず、答えに窮するのは、おそらく桃山という布が、織目が細かく、しかも壮大なことに理由があると思われます。

このように桃山美術の説明は難しいのですが、そう言ってしまうと紹介にならないので、今回はよこ糸に続いてたて糸の一本を紹介してみます。

日本刀の刀身を収める、鞘と柄(つか)からなる刀装に「打刀(うちがたな)」という形式があります。

この刀装は、長い寸法の刀身を収め、基本的には刃を上にして左腰の帯に指して用います。

打刀はいつから使われるようになったのかはよく分かっていないのですが、16世紀のはじめころには、あまり身分の高くない人々が実戦で用いたものとされています。

一例として「黒漆打刀(No.36)」をあげると、全体の色調は暗く質実なものです。

また、刀剣を持つ部分となる柄には韋紐(かわひも)を巻きしめて握りやすくする工夫がみられます。

黒漆打刀(くろうるしのうちがたな) 室町時代・16世紀 東京国立博物館蔵

これが16世紀後半の安土桃山時代になると身分の高い武将が用いるようになり、豪華な装飾が施されるようになりました。

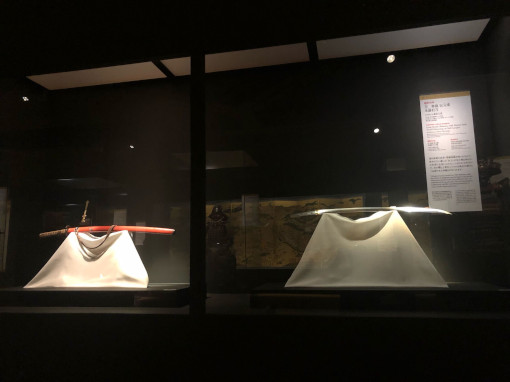

写真の打刀(No.37)は、徳川家康の次男、結城秀康(ゆうきひでやす、1574~1607)が用いたもので、朱漆を塗った鞘は目にも鮮やかで一見して違いが分かると思います。

重要文化財 刀 無銘 伝元重・朱漆打刀(かたな むめい でんもとしげ・しゅうるしのうちがたな)

(刀身)伝備前元重 南北朝時代・14世紀 (刀装)安土桃山~江戸時代・16~17世紀 東京国立博物館蔵

そして、「分部志津(わけべしづ)」という名刀を収めた徳川家康の刀装(No.38)は、鞘が暗い色調であるものの、表面の黒漆は丁寧に塗り重ねられ、研(と)ぎあげられて光沢を放っています。

さらに、この打刀には、家康の子で紀州徳川家初代となった頼宣(よりのぶ)がこれを模したという打刀も残っているのです。

重要文化財 刀 無銘 伝志津(名物 分部志津)・黒漆打刀(かたな むめい でんしづ〔めいぶつ わけべしづ〕くろうるしのうちがたな)

(刀装)江戸時代・17世紀 文化庁蔵

こうしてみると、民衆が実戦で用いていたものが、身分の高い武将が用いるようになって装飾が加わり、権威者のスタイルとして受け継がれていったことが分かります。

桃山美術の華麗な工芸品も、経緯があって生まれ、そして後の時代に意味をもって引き継がれていったのです。

ここでは打刀という一本のたて糸を紹介しましたが、先に書きましたとおり、私は「歴史は布」と考えています。

しかも桃山美術は織目の細かく大きな布です。とてもすぐに分かるものではありません。

しかし本展をみると、糸が人の営みそのものであり、人々が100年の間で全力を尽くし生きていたことが体感できます。

私はこれこそ文化財の力だと思っています。

そして、こうした文化財は、新型コロナウイルスの流行によって閉塞した状況にこそ、我々に何かの示唆を与えるものと考えています。

カテゴリ:2020年度の特別展

| 記事URL |

posted by 特別展「桃山」担当 酒井元樹(調査研究課工芸室 主任研究員) at 2020年10月28日 (水)

- 「やまと絵」 (6)

- 「中尊寺金色堂」 (8)

- 「京都・南山城の仏像」 (4)

- 「創立80周年記念 常盤山文庫の名宝」 (6)

- 「本阿弥光悦の大宇宙」 (1)

- 「横尾忠則 寒山百得」展 (1)

- 「法然と極楽浄土」 (1)

- 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」 (3)

- 「神護寺」 (1)

- 「古代メキシコ」 (6)

- 「故宮の世界」 (5)

- 「東福寺」 (6)

- 「琉球」 (8)

- 東京国立博物館創立150年 (18)

- 「空也上人と六波羅蜜寺」 (6)

- 「イスラーム王朝とムスリムの世界」 (4)

- 「ポンペイ」 (5)

- 「手わざ -琉球王国の文化-」 (4)

- 研究員のイチオシ (555)

- 催し物 (83)

- news (321)

- 特集・特別公開 (212)

- 特別企画 (23)

- 絵画 (34)

- 仏像 (72)

- 刀剣 (1)

- 書跡 (48)

- 工芸 (21)

- 考古 (76)

- 中国の絵画・書跡 (73)

- 教育普及 (105)

- 保存と修理 (21)

- 調査・研究 (2)

- 博物館でお花見を (21)

- 博物館に初もうで (25)

- 博物館でアジアの旅 (40)

- 展示環境・たてもの (47)

- トーハクくん&ユリノキちゃん (65)

- トーハクよもやま (4)

- 2021年度の特別展 (21)

- 2020年度の特別展 (14)

- 2019年度の特別展 (46)

- 2018年度の特別展 (34)

- 2017年度の特別展 (37)

- 2016年度の特別展 (54)

- 2015年度の特別展 (58)

- 2014年度の特別展 (50)

- 2013年度の特別展 (67)

- 2012年度の特別展 (64)

- 2011年度の特別展 (45)

- ウェブおすすめコンテンツ (19)

- ロケ情報 (2)

- 秋の特別公開 (11)

- トーハク140周年 (16)