1089ブログ

特別展「栄西と建仁寺」(3月25日(火)~5月18日(日) 平成館特別展示室)は、

5月9日(金)午前に、なんと20万人目のお客様をお迎えしました。

国宝「風神雷神図屏風」を始めとする名品が揃い、見どころの多い展覧会として、

多くのお客様にご来場いただいております。

皆様に心より御礼申し上げます。

記念すべき20万人目のお客様は、東京都文京区よりお越しの前﨑美貴さんです。

本日はお母様とお2人でご来館くださいました。

前﨑さんには、東京国立博物館長 銭谷眞美より、記念品として特別展図録とトートバッグ、てぬぐいなどを贈呈しました。

「栄西と建仁寺」20万人セレモニー

お母様の前﨑節子さん(左)と前﨑美貴さん(中央)、館長の銭谷眞美(右)

5月9日(金)東京国立博物館 平成館エントランスにて

お母様の節子さんが本展覧会にいらっしゃるのは、実は2回目だとか!

最初にご覧いただいた時は、伊藤若冲筆の「雪梅雄鶏図」が印象深かったそうで、

本日は、お嬢さまとお2人で、改めて見に来られたそうです。

もともと美術が好きで、最近は日本美術に興味を持つようになったという美貴さんは、

「特に海北友松の『雲龍図』が楽しみです。テレビで『雲龍図』が放映されているのを見た時に、その迫力に驚きました。

本物はどれほどすごいのか、しっかり見ておきたいです」

と、お話いただきました。

特別展「栄西と建仁寺」は5月18日(日)まで。会期終了まで10日を切りました。

人気の国宝「風神雷神図屏風」を、そして迫力の「雲龍図」を、ぜひ見にいらしてください。

カテゴリ:news、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2014年05月09日 (金)

日本に禅宗を広め、茶の文化をもたらしたといわれている栄西ですが、その人物像については、あまり知られていないのが実状のようです。その理由の一つは、栄西についてわかりやすく書かれた本が、書店でもあまりみられないことにあると思います。

明庵栄西坐像 鎌倉時代・13~14世紀 神奈川・寿福寺蔵

栄西に関する伝記としてまとまっているものに、初期の五山文学を代表する僧侶である虎関師錬(こかんしれん、1278~1346)が著した『元亨釈書(げんこうしゃくしょ)』があります。

この本は高僧について記した日本仏教史で、中国の事だけ詳しくて、自国の事に無知であることを、元より来日した一山一寧(いっさんいちねい)に指摘されたことがきっかけで、虎関が一念発起して書いたものだそうです。漢文で書かれているため、親しみやすいとはいえませんが、栄西の業績を簡潔に示していて、その人となりを考えるときの第一級の資料です。

たとえば、栄西が二度目に中国に渡ったとき、たまたま立ち寄った天台山万年寺において虚庵懐敞(こあんえじょう)より、密教と禅は本質を同じくすると教えられ、以後、心をつくして禅に精進したことや、5000巻もの一切経を三度も読んだこと、さらに戒律を第一に考えていたことなどが記されています。

また、無住(むじゅう、1227~1312)が、仏教の教義を平易に説き明かそうとした説話集『沙石集(しゃせきしゅう)』にも栄西に関するエピソードがみえます。

京都で大風があり、禅僧の袖のむやみに大きい異国風の大袈裟のためであると評判になりました。この件で朝廷に呼び出された栄西は、「風神ではないのに、風を吹かせる徳があるのならば、明王はこれを放っておかないだろう」と回答しました。このやり取りに感心した朝廷は、栄西の人物を認め、建仁寺を建立する許可を与えたそうです。

もちろん誇張している部分もあるでしょうが、この説話が、栄西と風神を結びつけ、国宝の風神雷神図屏風を建仁寺が所蔵するにいたったのであれば、なんと楽しいことであろうと思わずにはいられません。

他方、2003年、栄西の研究に大きな進展がありました。名古屋市の大須観音宝生院において、これまでに知られていなかった栄西の著作の成立間もないころの写本や、東大寺大勧進に在職中の栄西自筆の文書17通が、新たに発見されたのです。この書状も栄西の人となりを知る上で非常に貴重な資料といえるでしょう。

本展覧会ではそのうちの4通を展示していますが、内容は下記のようなものです。

会場における展示の様子

(1)九月六日の書状: 建物の造営は、資金があればやり遂げられるものでななく、重源や栄西のような戒律を重んじる力があってこそ実現できる、としています。

(2)正月二十二日の書状: 材木の手配に苦慮していたことを伝えています。

(3)十月十七日の書状: 後鳥羽上皇が周防国(すおうのくに)(山口県)宮野庄からの年貢だけで造営を行うように決定したが、このままでは造営は困難であり、ついには栄西が「打ち殺されてしまう」と危機感を示しています。

(4)言上状: 東大寺大仏殿前の八角灯籠の扉が盗まれたこと、その犯人が銅細工ではないかと指摘しており、栄西が灯籠の造営にも関わっていたことがわかります。

こうした栄西に関連する書跡をとおして、これまでとは違った栄西の人物像に思いをはせていただければと存じます。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高橋裕次(博物館情報課長) at 2014年05月06日 (火)

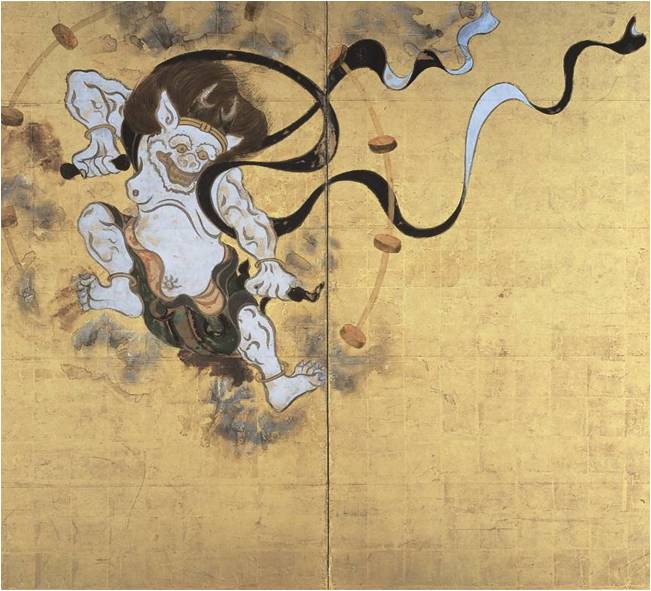

「国宝“風神雷神”5年ぶりに参上」というコピーを引っさげて、平成館で開催されている特別展「栄西と建仁寺」の会場に登場したのが、俵屋宗達が描いた「風神」と「雷神」。

国宝 風神雷神図屏風 俵屋宗達筆 江戸時代・17世紀 京都・建仁寺蔵

同じ平成館で開催された「大琳派展」にもこの屏風が出品されていたことを思い出し、「あれから、5年か!」と思われた方も多いことと思います。当館職員の中にも「5年ぶりに宗達筆の国宝「風神雷神図屏風」が当館に参上です。」と説明をしている人がいました。

「大琳派展」が開催されたのは、2008年の秋でした。だから、当館での公開は5年半ぶりになるのです。5年ぶりというのは、2009年8月に、岡山県立美術館で開催された特別展「建仁寺」で1週間だけ展示されていますから、それ以来約5年ぶりの公開で、当館だけでなく、人前に姿を現したのが5年ぶり(その間は、誰も見ることが出来なかったのです)ということなのです。展覧会の準備をしていたスタッフは、チラシやポスターは全国に配られますから、「この世に参上!」5年ぶり!のつもりだったのです。

誤解の無いようにと思い、博物館に設置した展覧会看板では「5年ぶり」を取ってもらいました。ところが、上野駅や、館内にもポスターは貼られています。これを見ると、当館での公開が5年ぶりと思われても仕方がないなあと思うのです……。書籍や映像でよく目にする作品ですから、簡単に見ることが出来るように思いますが、実際の作品は、5年間、京都国立博物館の収蔵庫でお休みになられていましたから、建仁寺の方々もその姿を見てはいなかったので す。

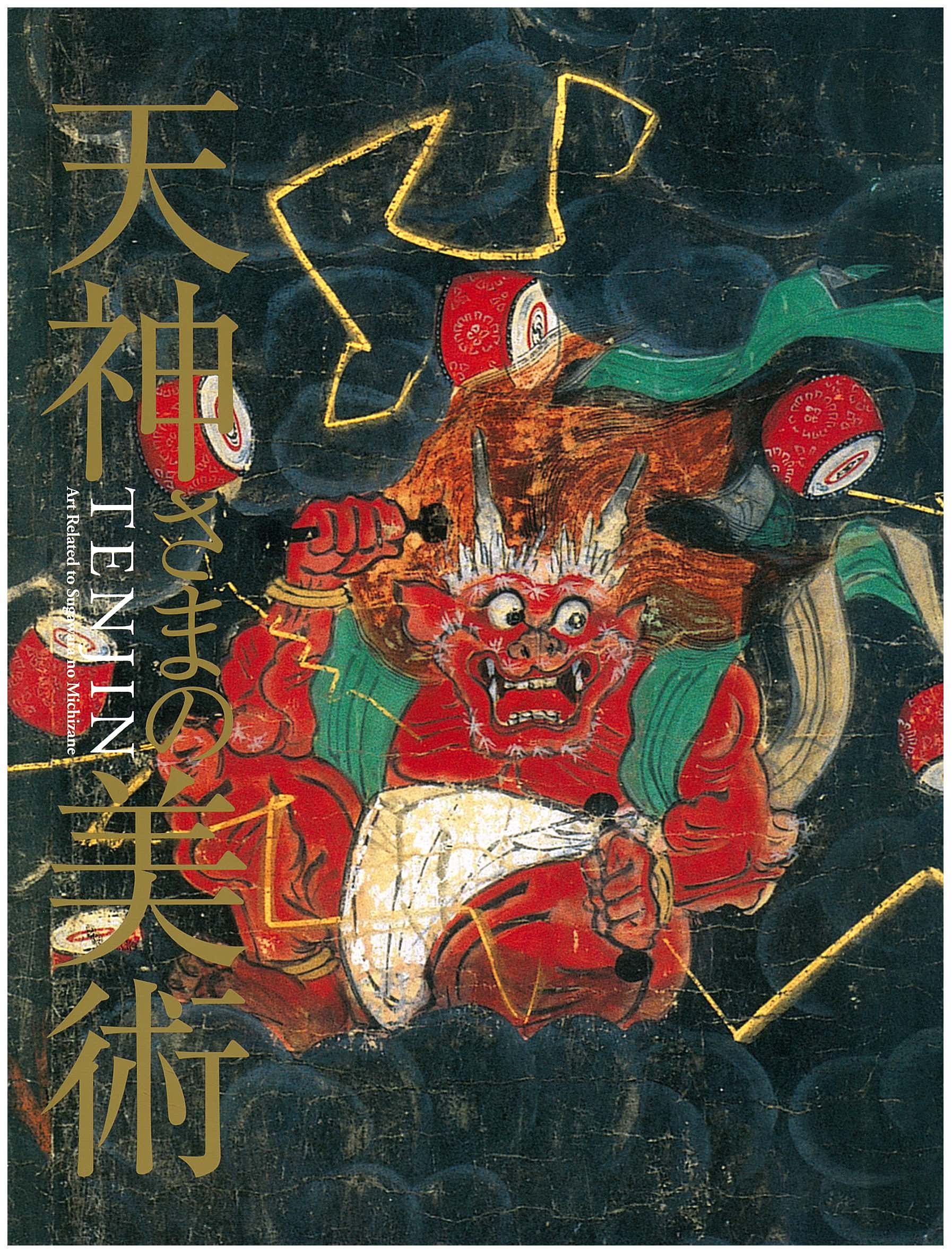

登場によって「上野に嵐を呼ぶ」とも言われたのですが、楽しげに天を駆けているようにも見えます。かつて特別展「天神さまの美術」(2001年夏)が行われたときには、連日午後になると雷鳴が轟きました。宗達の「風神雷神」は、怒りの神ではないようです。

特別展「天神さまの美術」(図録表紙)

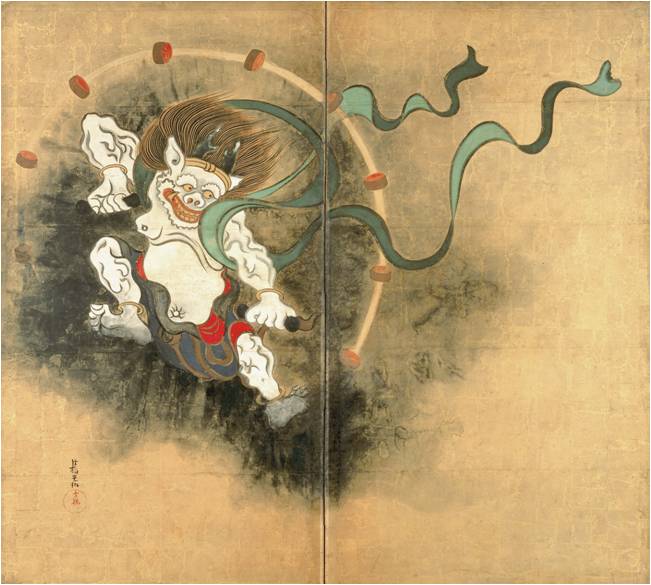

現在、本館7室「日本美術の流れ」では、尾形光琳が描いた重要文化財「風神雷神図屏風」が展示されています。

重要文化財 尾形光琳筆 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵

「大琳派展」では、宗達、光琳、酒井抱一、鈴木其一の琳派の4人による「風神雷神図」4作品が一堂に並びましたが、それ以来の同時展示です。抱一の作品は、出光美術館で(5月6日まで)、其一の「風神雷神図襖」も、東京富士美術館で(6月29日まで)公開され、この春は「風神雷神祭」のようです。

ある方から「宗達の風神雷神は怖くないですね。」と言われました。さて光琳はどうでしょう?

風神雷神図屏風 雷神表情(左・宗達筆、右・光琳筆)

黒雲が重く描かれ、顔の彩色も違います。目線も違います。そして線の質も違います。宗達の白一色の雷神は、実は、頬と耳を少し紅に染めています。さらに風神は、ひょうきんな顔つきとも言われます。日本の誇る「ゆるキャラ」として宗達は楽しみながら描いていたのかもしれません。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 田沢裕賀(絵画・彫刻室長) at 2014年05月04日 (日)

特別展「キトラ古墳壁画」(4月22日(火)~5月18日(日) 本館特別5室)は、

5月2日(金)午後に5万人目のお客様をお迎えしました。

開幕から約10日間での5万人達成、おかげさまで人気の高い展覧会としてご注目いただいています。

多くのお客様にご来場いただきましたこと、心より御礼申し上げます。

5万人目のお客様は、東京都港区よりお越しの吉永美由紀さんです。

本日はご夫婦お2人でご来館くださいました。

吉永さんには、東京国立博物館長 銭谷眞美より、記念品として特別展図録とトートバッグを贈呈しました。

「キトラ古墳壁画」5万人セレモニー

館長の銭谷眞美(左)と吉永美由紀さん(中央)、ご主人の実さん(右)

5月2日(金)東京国立博物館 本館エントランスにて

結婚後しばらくして、お2人で京都・奈良をご旅行された時のこと。

高松塚古墳など明日香を自転車で回られたそうですが、

キトラ古墳は少し離れたところにあるため、訪れるのを断念されたとか。

見逃してしまったキトラ古墳が、しかも本物の壁画が東京で見られるとあって、展覧会にお越しくださったそうです。

「この機会を逃したらいつ見られるかわからないと思って、今日は来ました。

本物が見られて、しかも5万人目の来場者にもなれて、ゴールデンウィークの楽しい思い出になりました」

と、お話いただきました。

明日香村外では初めての壁画公開となる特別展「キトラ古墳壁画」は、

東京で壁画の実物をご覧いただける、大変貴重な展覧会です。

この機会にぜひ会場へお越しください!

カテゴリ:news、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2014年05月02日 (金)

六道珍皇寺は建仁寺の南東、歩いて5分とかからない位置にある建仁寺の塔頭です。

創建は奈良時代、弘法大師が中興したと伝えますが、詳細はわかりません。しかし南北朝時代までは真言宗に属し、珎光寺(ちんこうじ)と称していました。

永正6年(1509)建仁寺塔頭の大昌院が東寺から珎光寺の権利を買いました。明治7年には大昌院に吸収合併され寺の名前が消えましたが、明治26年珍皇寺の名前を復活しました。

小野篁像 院達作 江戸時代・17世紀 京都・六道珍皇寺蔵

「六道」は珍皇寺のある場所が、「六道の辻」と呼ばれることによります。寺の東は傾斜地で、東大路を渡るとやがて丘になります。このあたり一帯は鳥辺野と言う古くからの葬送の地でした。亡くなった人を鳥辺野に埋葬する前に最後のお別れをしたのが珍皇寺だったのです。

この世と冥界の境、ということで二つの世界を往来したとされる小野篁の伝説と結び付けられたのでしょう。境内には篁が閻魔大王のもとへ行くときに通ったと言う井戸があります。

小野篁が死後ではなく、貴族として宮廷に出入りしていた時から閻魔大王の裁判の補佐をしていたという伝説は『今昔物語』にすでに載っています。しかし珍皇寺と結び付けられたのがいつかはわかりません。

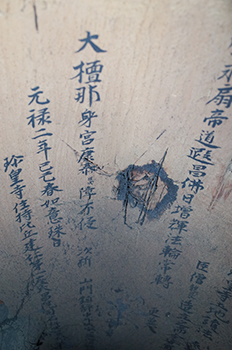

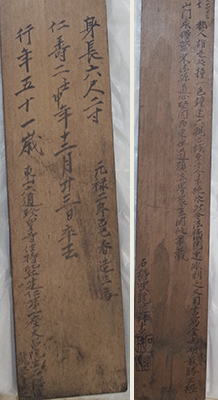

今回「栄西と建仁寺」で展示している小野篁像は、展覧会の事前調査で首を抜いたところ、像内に墨で願文が書かれており、経巻3巻、制作の経緯を書いた木の札が納められていることがわかりました。

小野篁像内の願文(左)と木札(右)

そこから小野篁像は元禄2年(1689)、当時の六道珍皇寺住職、大昌院塔主(たっす 塔頭の主)で建仁寺首座( しゅそ 修行僧の筆頭)である石梯龍艮(せきていりょうこん)が仏師院達に注文して造らせたものであることがわかりました。篁・冥官・獄卒の3躯ともなかなか優れた出来栄えで、一見鎌倉時代の作のようにも見えます。院達は江戸時代屈指の巧匠と言えます。

(左)獄卒像、(右)冥官像 院達作 江戸時代・17世紀 京都・六道珍皇寺蔵

小野篁は禅宗とも栄西とも関係ありませんが、この像は建仁寺の僧が造らせたのです。六道珍皇寺に参拝者を集める目的もあったのではないかと思います。

カテゴリ:研究員のイチオシ、彫刻、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(京都国立博物館学芸部列品管理室長) at 2014年05月02日 (金)