1089ブログ

安藤(以下A):瀬谷さん!特集陳列「女性画家」も残すところあと10日になりましたね。(平成館企画展示室、2012年7月29日(日)まで)

瀬谷(以下S):絵画の展示としては長い8週間という期間に設定したので、展示替をはさんで、たくさんの作品を見ていただいてます。

まあ、「展示替がある」というのは、お客様の立場になると恨めしいものですけれど・・・

A:一度で全て見られないですもんね。でも、それだけ女性画家の作品があるということで、前・後期とも是非見に来ていただきたいです。

現在展示中の作品で注目なのは、なんと言っても、皆さんご参加いただいているご様子の「あなたが選ぶ女性画家No.1は?」でダントツトップを維持している、跡見花蹊筆「草虫」です!!

草虫 跡見花蹊筆 明治5年(1872)

S:跡見花蹊の人気は会期当初からずっと高いですね。

ラグーザ玉や葛飾応為の方が知名度が高いと思っていたのですが、今回のラインナップでは跡見さんのパッと華やかな作品に皆さんがひかれるのかもしれません。

A:そうそう、作品の良さもあるし、あとはやはり、今回の躍進には跡見学園関係者のみなさんの後援があるのかなぁと・・・。

花蹊の勝因は後進を育てた点にあるのではないかと思っています。

S:あと女性画家で人気が高いのは、同時期に本館18室で展示するため今回の企画には入れなかった上村松園。

松園は2年前に東京国立近代美術館でも個展が開かれましたし、知名度もあるので、今回のラインに入れると逆に浮いてしまったかもね。

A:そうですね。それにどちらかというと、投票も展示も、これからまだまだ魅力発掘できる女性画家たちを皆さんに知ってほしい、見てほしいという気持ちがありました。

S:見てくるとつい感情移入してしまうと思うけれど、安藤さんとしては、ひそかなイチオシはどの作品?

A:私のひそかなイチオシは、応為の『煎茶手引の種』です!!

ちっちゃいけど、目を凝らすとみんなの会話が聞こえてくるんですよ。

たとえばねー、ここ↓

煎茶手引の種(部分に加工) 山本都龍軒著 葛飾応為画 江戸時代・嘉永元年(1848) 徳川宗敬氏寄贈

「あ!ちょっと、おみっちゃん(仮)!」

「あら、おさよちゃん(仮)?」

「今日またあそこで、おだんご食べてから帰ろ!」

って絶対言ってるでしょ。で、となりのおねえさんは、お茶碗運びながら「アー忙しい、忙しい」って思ってる。

S:ははは!言ってる!

絵を見る楽しみって、絵と画家と自分のひそかな対話、妄想にもあるね。

A:そう、妄想です(笑)!!

S:絵を見るということでいえば、実のところ、そもそも今回の「女性画家」というくくりでの特集陳列ってどうなんだろう?という自問は、ずっと心にありますね。

今は、職業でも性差を表だって出さないことが主流になっているので、あえて女性の画家だけを取り出すのはどうかな、とか。

でも実は、作品だけ見て、「これは女性の絵だ」と見抜くのはかなり難しいと思います。

A:そうそう、落款とか手がかりがなければ絶対無理だと思う。

S:ね。だからあえて、そんなところも全部ひっくるめて提示してみたかったというか。

結果として、来場者の方たちがそれぞれの背景や見方を投影しながら鑑賞してくださって、楽しんでくださっているようで、よかったなと思っています。

A:そうですね。でも、全部ひっくるめたかったから、余計に「女性画家」についてあまり偏った印象を与えたくなくて、展示のイメージをどういう方向へ持っていくかは難しかったなぁ。

年表などのパネルも「青紫andシンプル」×「ピンクandファンシー」という無茶苦茶なイメージで作ってもらいましたし(笑)

S:今回の会場デザインに関しては、

「女性画家の展示だから、美しくしなければならない」

という意見もいただいたけど・・・それはまあ、どの展示にも同じことで。

A:んーでも、「美しく」って重要ですよね。

私の思う「女性画家」のイメージは要するに「澤穂希選手×きゃりーぱみゅぱみゅ」なのですが、それぞれに美しいです。

初めに考えていたタイトル「十一人の女性画家」も「なでしこジャパン」に由来しているし、

様々な人生を歩んで輝いている女性たちにスポットを当てて、元気が出る企画にしたいなーと思っていました。

でも、最終的には11人にとどまらず、女性画家はもっといるということを伝えられることになりましたね。

S:そうね。本当はまだまだたくさんいる。

今回は、東博のコレクションからだけだったけれど、それでもわからないことがたくさんありますし、ちょうど今、実践女子大学を中心に進められている女性画家の総合的な研究には、学界も注目、期待しているところです。

あと、「あなたは誰派?女性画家タイプ診断」どうだった?

今までのトーハクにはなかったような「冒険」のつもりだったけれど、本音としては、もっとはじけてみたかった・・・

A:確かに!!担当A案では、画家本人の言葉は「お姉さま方からの導きの言葉(キラキラ)」っていう感じのコーナーにしてました。良いと思ったんだけどなー(笑)

それにしても、このコンテンツを作るのはかなり面白かったですよね!

それぞれの人生の要素を抽出して、確実に当てはまれば「はい」、それ以外は「いいえ」で診断を進めていくので、事実に基づきながら良い具合に仕上がったのではないかと思います。

驚いたのは、意外な人同士の人生の要素が似ていたこと。例えば、山崎龍女と江馬細香とか、跡見花蹊と中林清淑とか、葛飾応為とラグーザ玉とか・・・

S:今回はいろいろと女性画家について調べるなかで、「親子」や「夫婦(恋人)」といった人間関係が、意外と画家に深く影響しているかもしれないとわかったのがおもしろかったですね。

とくに、親から受けた教育や環境。

A:そうですね、やっぱり教育って大事なのだと思いました。

S:さてさて、話は尽きませんが・・・

できれば、今回展示できなかった作品も含めて、今度はちょっとちがう視点で第2弾もしてみたいです。

A:また色々オモシロ企画を考えたいですね。皆様お楽しみに~!

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 安藤香織(登録室)、瀬谷愛(平常展調整室) at 2012年07月19日 (木)

平成館1階の考古展示室で2012年7月3日(火)から「特集陳列 動物埴輪の世界」がオープンしました。

埴輪は当館の代表的な展示品の一つですが、とくに人物・動物埴輪は大変人気があり、多くの来館者の方にご覧頂いています。今回は、なかなか一度に展示する機会がない動物埴輪を一同に展示して、ご紹介致します。

本展示は、おおきく3つのテーマで構成されています。最初は鳥形埴輪、次に犬・猪形埴輪と馬形埴輪、最後に参考として動物装飾が付いた須恵器を展示しています。

古墳時代の人々の動物に対する考え方はどのようなものだったか。埴輪や装飾付須恵器などの造形から、古墳時代の人々の心に近づいてみたいと思います。

ところで、1997年に公開された映画「もののけ姫」をご覧になった方も多いと思います。森を侵す人間たちと森を守る神々との対立を軸に物語は展開して、人間と自然との共生について考えるというのが映画のテーマになっています。

この映画を神秘的なものにしているのは、森を守る神々が巨大な猪や山犬(狼)などの「もののけ」で表現されていることです。彼らは齢(ヨワイ)数百歳で、神と化した動物たちです。

「もののけ姫」は日本では興行収入が193億円を突破する大ヒットとなりましたが、外国では日本ほどの評判とはならなかったようです。

動物が神であることや神が絶対的な存在ではないという世界観が、なかなか受け入れられなかったのではないかと考えられます。逆に言えば、日本人の心の中には、森や野に生きる様々な動物たちを神として認めることができる感性があるといえるのではないでしょうか。

「もののけ姫」の世界にすんなりと入っていける現代日本人の感性と、動物埴輪に託された古墳時代の人々の思考。今回の展示を通じて、1500年という時間を隔てて共通する何かを感じて頂けたら幸いです。

少し堅苦しい話になってしまいましたが、動物埴輪の面白さや興味深い点は本ブログや列品解説でも、順次ご紹介してゆきたいと思います。

素直な眼で見れば動物の埴輪はじつに可愛いので、まずは楽しんでご覧くだされば十分です。

関連事業のお知らせ

列品解説 「動物埴輪の世界」

講師:山田俊輔(考古室研究員)

2012年7月31日(火) 14:00 ~ 14:30 平成館考古展示室

| 記事URL |

posted by 山田俊輔(考古室研究員) at 2012年07月17日 (火)

特別展「中国山水画の20世紀 中国美術館名品選」開催のお知らせ

蒸し暑い日が続きます。この梅雨が明ければ、夏本番!

すでにこの夏の特別展については、「青山杉雨の眼と書」(7月18日(水)~9月9日(日)平成館)の

開催をご案内しておりますが、実は、もうひとつ、本館特別5室でも特別展を開催することになりました。

「中国山水画の20世紀 中国美術館名品選」です。(7月31日(火)~8月26日(日)本館特別5室)

北京の中国美術館は10万点以上のコレクションを誇る中国最大の美術館ですが、

なかでも近代の中国絵画のコレクションは国内屈指のもの。

今回はそのなかから20世紀の画家28人による山水画の代表作50件を厳選してご紹介します。

中国の20世紀といえば、辛亥革命、新中国の成立、改革開放といった大きな変革を経験した激動の時代でした。

その中で画家達は創作とどう向き合ってきたのか。

この展覧会では「伝統への挑戦」、「西洋画法への挑戦」、「社会・生活への挑戦」という三つの視点から、

作家と作品へのアプローチを試みます。

平成館の「青山杉雨の眼と書」では、中国の古典に根ざしつつ、自らの創作の道を拓いた20世紀日本の書家、青山杉雨の作品をご覧いただきます。

奇しくも同じとき、同じ場所で開かれる二つの展覧会。

合せてご覧いただくことで、また新たな発見がありそうです。

いずれもお見逃しなく!

1089ブログでは、特別展の見どころや舞台裏について、担当研究員がお知らせします。

会期の短い展覧会ですので、ヘビロテでお届けする予定です。

乞うご期待!

展覧会ポスターイメージ

新中国の新しい山水画の象徴として、江南の豊かな水と実り、そして人々の暮らしを描いた

「常熟田(じょうじゅくでん)」(銭松喦(1899~1985)筆 1963年 中国美術館蔵)をメインビジュアルとしました。

※特別展「中国山水画の20世紀 中国美術館名品選」は総合文化展観覧料金でご覧いただけます。

※特別展「青山杉雨の眼と書」は、特別展料金ですが、あわせて特別展「中国山水画の20世紀 中国美術館名品選」および総合文化展をご覧いただけます。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小林牧(広報室長) at 2012年07月16日 (月)

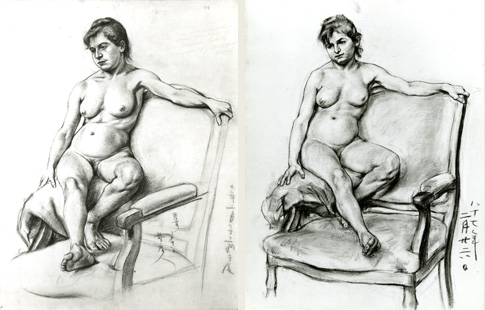

1887年2月の日付のある久米桂一郎と黒田清輝の裸婦デッサン。二人がイーゼルを並べて描いていたことがわかります。

(左)裸婦習作 久米桂一郎筆 明治20年(1887) 東京・久米美術館蔵

(右)裸婦習作 黒田清輝筆 明治20年(1887)

大きな椅子の肘掛けに座る裸婦。なんと難しい構成なのでしょう。

久米は裸婦を画面の中心に入れ、椅子は必要なところだけを描いています。

一方、黒田は消したり描いたりを繰り返しながら、裸婦を描くのと斉しい興味をもってどっしりとした椅子を描いています。

椅子が大きすぎるので裸婦が小さく見えてしまいますが、

このどっしりとした椅子にも魅力を感じていたのでしょう。

実はこの一ヶ月前まで、黒田は「ただ焼炭で、石や土でこしらえた人形を大きく描く」ことをしていました。今で言う石膏デッサンでしょうか。

それから比べると、デッサンの対象は生きていて動くのですから、人体デッサンは石膏デッサンとは全く違います。

ようやく生身の人体と対峙して描くことができる喜びが、黒田のデッサンから感じられます。

一方、久米はデッサンの数も、また人体構造への理解もすでに深く、膝や胸郭の表現などに骨格や筋の内部構造との関係を意識して描いています。

後に久米が美術解剖学に専心することを、すでに暗示するかのように内部構造への興味が顕れています。

でも、両者のデッサンとも輪郭線がはっきりし、やや説明的な意識も強いのかな、と思います。

二ヶ月後、久米と黒田はパリに二間と小さな台所のついたアパルトマンを借り、共同で住み始めました。

窓の大きい日差しの降り注ぐ、植物のある優雅な室内で、お互いの姿を室内風景の中に油画で描いたりしています。

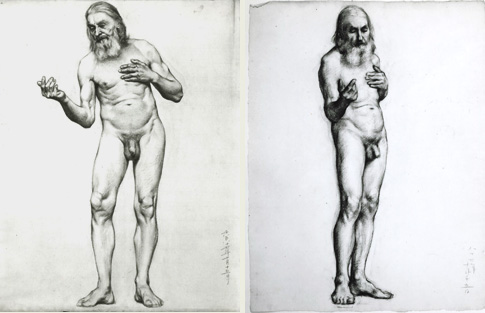

椅子の裸婦から8ヶ月後、10月15日の日付の入ったデッサンを見てみましょう。

(左)裸体習作 久米桂一郎筆 明治20年(1887) 東京・久米美術館蔵

(右)裸体習作 黒田清輝筆 明治20年(1887)

モデルは豊かな髭を蓄えた高齢の男性です。「説教するヨハネ」のような絵になるポーズですね。

久米の人体構造への理解は表現としてもいっそう深まり、久米の最も充実したデッサンの一つに見えます。

一方、黒田の方は手と腕が短縮法で描かねばならず難しいアングルで、紙には消したり描きなおしたり、試行錯誤の跡が見えます。

顔と頭部の描写は、久米がモデルの表情をリアルかつ細やかに捉えているのに対し、黒田は立体的に捉え、雰囲気があります。

「先便より度々申上候通り今年ハ法律ノ方ハ全ク打チ棄て畫學專修の積ニ決心仕候ニ付左樣御承知被下度候 畫學教師コラン先生も不相變深切ニ致呉候間仕合の事ニ御座候」

前年より、法律の勉強と画学という二足の草鞋を履いていた黒田でしたが、1887年は黒田の心の中で絵を描いてゆく決心を固め、

画の道への強い志を、日本の父への手紙の度に切々と伝えるようになります。

人体デッサンと美術解剖学は切り離すことの出来ない描画の基礎で、普通、展覧会ではあまり表に現われることがありません。

本展では黒田と久米の油画制作の背後にある人体との格闘を、二人がどのようにひとのかたちの見方を深めていったのかを、

二人が同じモデルを描いた1887年の12枚のデッサンを通してご覧いただきたいと思います。

※作品はすべて特集陳列「美術解剖学―人のかたちの学び 」( 本館特別1室、 2012年7月3日(火) ~ 2012年7月29日(日) )にて展示。

| 記事URL |

posted by 宮永美知代(東京国立博物館 客員研究員・東京藝術大学 美術教育(美術解剖学II)助教) at 2012年07月15日 (日)

![]() トーハクもお世話になっている情報サイト、インターネットミュージアムで、

トーハクもお世話になっている情報サイト、インターネットミュージアムで、

いよいよ、ミュージアムキャラクターアワード2012が開催されるわよ!

![]() ぼくたちも出場するんだほー!

ぼくたちも出場するんだほー!

![]() 今年はトーハク140周年。わたしたちもいろいろなところで、存在をアピールしていかなきゃね。

今年はトーハク140周年。わたしたちもいろいろなところで、存在をアピールしていかなきゃね。

![]() よーし!いっぱいクリックするほー!(カタカタカタ…)

よーし!いっぱいクリックするほー!(カタカタカタ…)

![]() あら、だめよ。投票は一人1票なのよ。 一人でたくさん投票すると無効になっちゃうらしいから、気をつけてね。

あら、だめよ。投票は一人1票なのよ。 一人でたくさん投票すると無効になっちゃうらしいから、気をつけてね。

![]() トーハクファンのみなさん、これからもぼくたちをたくさん応援してほー!

トーハクファンのみなさん、これからもぼくたちをたくさん応援してほー!

![]() みなさまの清き一票をぜひ、「トーハクくんとユリノキちゃん」に、お願いしま~す!

みなさまの清き一票をぜひ、「トーハクくんとユリノキちゃん」に、お願いしま~す!

投票ページ:ミュージアムキャラクターアワード2012

投票期間:2012年7月13日(金) 10:00 ~ 8月27日(月) 10:00

| 記事URL |

posted by ユリノキちゃん at 2012年07月13日 (金)