1089ブログ

今年のトーハクの展示も残すところ2週間余りとなりました(年内は12月23日(金・祝)まで開館)。

ということは……東洋館8室で開催中の「生誕百年記念 小林斗盦(とあん) 篆刻(てんこく)の軌跡―印の世界と中国書画コレクション―」(~12月23日)をご覧いただけるのも、残りわずかなのです。

本展は11月29日(火)から後期に突入し、展示作品も大幅に入れ替わりました。

メインの小林斗盦(1916~2007)が刻した印のほか、斗盦が収集した古印や中国書画の優品など、後期展では新たに87件がお目見えし、前期後期を通して展示されるものを含めて、現在160件以上の作品が皆さんのご来場をお待ちしております。

さて、前置きが長くなりましたが、斗盦の制作に関する展示を取り上げた前回に続き、今回は、斗盦の収蔵家としての一面を伝えるコレクションについてお伝えしようと思います。

制作に関する展示:プロローグ「篆刻家 小林斗盦」、第1部「古典との対峙」、第2部「作風の軌跡」、第4部「制作の風景」、第6部「翰墨の縁」、エピローグ「刻印の行方」

収集に関する展示:第3部「篆刻コレクション」、第5部「中国書画コレクション」

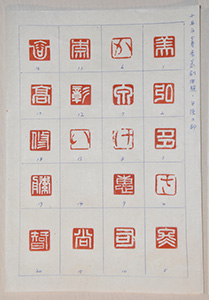

左:第3部「篆刻コレクション」、右:第5部「中国書画コレクション」

斗盦の師である篆刻家の河井荃廬(かわい せんろ、1871~1945)や古印学者の太田夢庵(おおたむあん、1881~1967)、あるいは中国文物のコレクターとして著名な林朗庵(りんろうあん、1898~1968)らが所蔵したものなど、時に旧蔵者との親密な交流を背景として入手に至った斗盦のコレクションには、篆刻書画いずれにおいても名品が少なくありません。

第3部 篆刻コレクション

斗盦が収蔵したおよそ戦国時代から南北朝時代の古印のなかでも、太田夢庵の没後に、ご令室のご厚意により譲渡された夢庵遺愛の玉印8顆が特筆されます。

斗盦はこの玉印を自身の所蔵印の中で「最高の瓌宝」として愛蔵し、夢庵への謝意を込めて、書斎の名を「懐玉印室」と命名しました。本展では、そのうちの6顆が出品されています。

秦・漢の時代に確立された官印の制度下では、玉製の印は皇帝の璽に限られ、多種ある材質のなかでもとりわけ玉は、中国古来より神聖な対象として特別視されてきました。

展示中の玉印には、緑色や淡く青色がかった白色、また珍しい黒色など、多彩な玉材が使用され、玲瓏という玉の透き通るような美しさは見る者の目を奪います。

そして、材としてだけではなく当時の文字資料としても貴重で、このような様々な時代の古印の様式を斗盦は学び、自身の篆刻の糧としたのです。

左:「信城侯」白文印 中国 戦国時代・前5~前3世紀 原印=個人蔵、印影=個人蔵

中:「宋嬰」白文印 中国 前漢時代・前1世紀 原印=個人蔵、印影=個人蔵

右:「程竈」白文印 中国 後漢時代・1世紀 原印=個人蔵、印影=個人蔵

上から印全景、印面、印影

また、斗盦は清時代以降の名家の刻印、例えば鄧石如(とうせきじょ)から呉昌碩(ごしょうせき)に至る鄧派と称される一派の作なども体系的に収集しました。

清時代の乾隆・嘉慶期に活躍した鄧石如(1743~1805)は、従来主流であった漢時代の古印を基調とする様式を一変させます。鄧石如の新様式は、秦・漢時代の書に素地を得た自身の篆書を印面に表現するというものでした。

これに追随した呉熙載(ごきさい、1799~1870)、徐三庚(じょさんこう、1826~1890)、趙之謙(ちょうしけん、1829~1884)、呉昌碩(1844~1927)ら鄧派の諸家の作を、斗盦は熱心に収集し、その作風を研究したのです。

左:「見大則心泰礼興則民寿」白文印 鄧石如刻 中国 清時代・18~19世紀 原印=個人蔵、印影=個人蔵

中:「三退楼寓公」白文印 呉熙載刻 中国 清時代・19世紀 原印=個人蔵

*印影は小林斗盦氏寄贈印譜『乙酉劫余継述堂印存』より展示

右:「如夢鶯華過六朝」朱文印 徐三庚刻 中国 清時代・19世紀 原印=個人蔵

*印影は小林斗盦氏寄贈印譜『似魚室印蛻』より展示

上から印面、印影

これらの印のほか、斗盦は質が高い膨大な量の古今の印譜を収蔵し、日中でも有数のコレクションを誇りました。

平成14・15年度には、コレクション中の稀覯印譜(きこういんぷ)と篆刻資料、都合423件を当館にご寄贈いただき、平成16・18・20年にはそのうちの一部を東洋館8室で特集陳列いたしました。

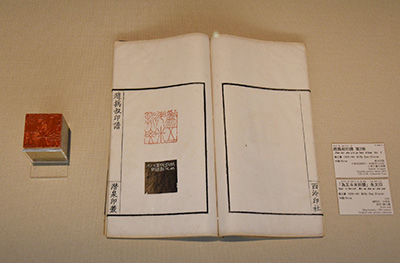

本展の第3部では、一部の印をそれが捺された寄贈印譜と並べて展示し、斗盦の幅広い篆刻コレクションの一端を窺います。

画像左:「為五斗米折腰」朱文印 趙之謙刻 中国 清時代・19世紀 原印=個人蔵

画像右:趙撝叔印譜第2冊 趙之謙作 中国 中華民国時代・民国5年(1916) 東京国立博物館(小林斗盦氏寄贈)

第5部 中国書画コレクション

斗盦の中国書画コレクションの骨子は、青銅器や石碑など金石の書に魅せられた清時代以降の諸家の作品でした。

例えば、碑学派に先行して金石の書に眼を向けた揚州八怪の一人、金農(1687~1763)の書画を斗盦は熱心に収集し、一連の論考を雑誌『書品』(東洋書道協会)などに発表しました。

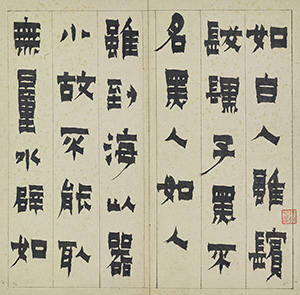

隷書冊 金農筆 中国 清時代・乾隆9年(1744) 個人蔵

倣金冬心墨梅図 小林斗盦筆 昭和23年(1948) 個人蔵 *第2部「作風の軌跡」にて展示

金農の墨梅図に倣った斗盦32歳時の作。

また、鄧石如、呉熙載、徐三庚、趙之謙、呉昌碩らの書跡は、碑学派による篆書・隷書の作風の展開をたどるうえで、あるいは諸家の書と篆刻との関係性を窺ううえで貴重な作品群で、斗盦の学究的な態度が垣間見られます。

*鄧石如、呉昌碩の書は現在展示しておりません

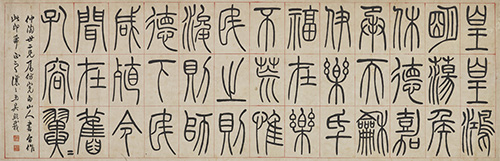

篆書漢書礼楽志安世房中歌横披 呉熙載筆 中国 清時代・19世紀 個人蔵

隷書張衡霊憲四屛 趙之謙筆 中国 清時代・同治7年(1868) 個人蔵

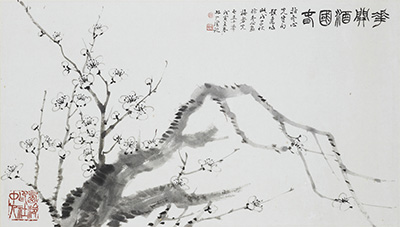

河井荃廬から譲り受け、そのため東京大空襲による焼失を免れたという呉熙載「梅花図軸」などは、斗盦が荃廬や西川寧(にしかわやすし、1902~1989)らとともに鑑賞した逸話を伝えて興味深い作品です。

斗盦は師との鑑賞を介して中国書画の眼識を一層確かなものとして、充実したコレクションを築いていったのでしょう。

第5部「中国書画コレクション」では、金石書画を愛好した先人たちへの眼差しを窺います。

梅花図軸 呉熙載筆 中国 清時代・咸豊11年(1861) 個人蔵

制作に必要不可欠な篆刻や書の古典研究を行うかたわら、斗盦は自らも古典となる璽印や印譜、中国書画の収集に情熱を注ぎました。周辺分野の所産に直に触れて、常に篆刻という文化を見つめ続けたのです。

コレクションには、所蔵者の人となりや交遊などが投影されます。本展を通して、生涯を篆刻に捧げた小林斗盦の収蔵家としての一面に想いを馳せていただければ幸いです。

本展図録をミュージアムショップにて販売中!

編集・発行:東京国立博物館、謙慎書道会

定価:2,500円(税込)

全298ページ(A4判変形)

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 六人部克典(登録室アソシエイトフェロー) at 2016年12月06日 (火)

教育普及室の川岸です。

みなさんは書や絵画に、普段使うハンコとは違うデザインの印が押されているのをみたことはありますか?

実はこれは、作者のサインのひとつ。この印をつくることを篆刻といいます。

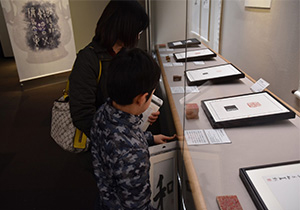

11月26日(土)、東洋館8室で開催中の特集「生誕百年記念 小林斗盦(とあん) 篆刻の軌跡 ―印の世界と中国書画コレクション―」(~2016年12月23日(金・祝))に関連したワークショップ「篆刻体験 自分だけの印をつくろう!」を行いました。

午前は小学生とその保護者、午後はおとなの方を対象にした全2回。その様子をご紹介します。

参加者のほとんどが篆刻初体験!

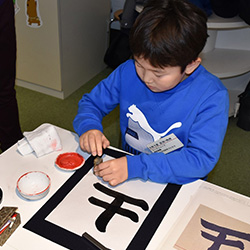

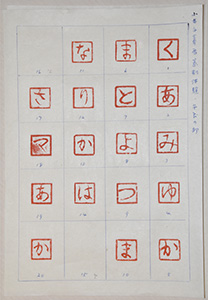

今回は自分の名前のなかの一文字を印にしました。

自分の名前のなかの一文字がすでに付された印材を手に、篆刻の道具がならべられた席に着くと、始まる前からもう期待が高まっているよう。

反転した文字が書き入れられた印材

まずは謙慎書道会の岩村節廬先生、河西樸堂先生による説明から。

こどももおとなも、みんな真剣!

説明のあとはいよいよ体験です。

岩村先生、河西先生のほか、

國定青陽先生、尾崎早織先生、中田聰山先生、谷崎桃薫先生、山本青郁先生も指導に加わってくださいました。

手を切らないように、素敵な印ができるように。真剣に。丁寧に。

先生が印刀を持つと、参加者の皆さんのときとは全く違う石の削れる音が響き、石の粉が舞います。

やっぱり違う!とみんなで驚きながら、教えてもらいそれぞれコツをつかんでいきます。

やっぱり印は捺してみないと!

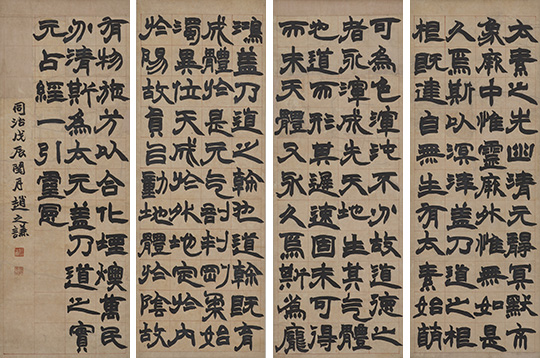

ということで、展示作品の趙之謙筆「楷書斉民要術八屛」(11月27日(日)で展示終了)から一文字を選んで筆で書き、自分の印を捺してみました。

できあがった作品です。

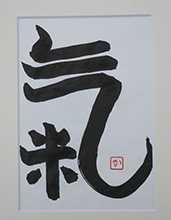

改めて・・・・完成した印の陰影を見てみましょう。

私たちの名前には、こんな子に育ってほしいという願いや、たくさんの愛情をこめられていたはず。

きっとそれはきちんと伝わり、名は体をあらわす、のかもしれません。

自分の名前を自分で篆刻した印には、人柄が表れるような気がします。

字体の選定や、印材への文字の書き入れまでは事前に先生がしてくれましたが、印刀を握り彫ったのは参加者自身。

緊張して、変に力が入ってしまった部分もあるのかもしれません。

慎重に少しずつ少しずつ彫ったかもしれません。

楽しくてテンポよく豪快に彫りすすめたかもしれません。

本人の気分や力の入れ具合により、線の強弱、印の雰囲気が作られるのではないでしょうか。

だとすればこの印は、来年の自分には作れない。

いまの自分にしかできない印。

まさに、いまの自分の「しるし」になる特別な印。

ある小学生は、印が大事すぎて、お母さんに預けたり、かばんに入れたりしたくないと握り締めて帰りました。

どうぞ大切に使ってください。

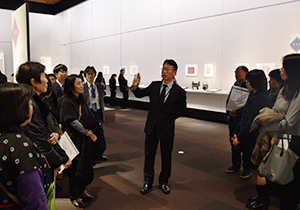

ワークショップの最後には、富田研究員から展示についての説明がありました。

小林斗盦は、ただデザイン性の高い印をつくるのではなく、書はもちろん、中国の古い時代の文字や絵画などについても深く学び、その知識や経験をいかして、生涯を篆刻に捧げたのだそうです。

たしかに展示室には、甲骨文字や青銅器が展示されています。

「こんな古いものに書かれている文字まで研究して印を作っていたの?」

「彫った跡の雰囲気が自分の印の彫った跡とぜんぜん違う!」

参加者同士話しながら、展示をお楽しみいただきました。

どんな言葉や文字を、どんな線で、どんな材に彫り、どんな作品に捺すのか。

小さな印の奥に、それをつくった人の姿や、それを捺した作品の世界が見えるのかも。

そういうところが、印や篆刻の楽しみだと気づかされたワークショップでした。

| 記事URL |

posted by 川岸瀬里(教育普及室) at 2016年12月01日 (木)

![]() みなさん、こんにちは。ユリノキちゃんです。

みなさん、こんにちは。ユリノキちゃんです。

今日は、現在開催中の特集「ドレッサーの贈り物―明治にやってきた欧米のやきものとガラス 」(2016年9月27日(火)~2016年12月18日(日))をみなさんにご紹介しようと思って、本館14室にやってきたの。

美しいやきものとガラス

展示室に入ってみたら、ビックリ…!

いつもトーハクの展示室で見るのとはちがう種類の、とっても綺麗なやきものやガラスがいっぱい。

写真左: 「多彩釉花唐草貼付文飾壺」 イギリス ミントン社 1873年

写真右: 「緑彩茶彩葉文脚付瓶」など ルイス・C・ティファニー/アメリカ ティファニー社 19世紀 ルイス・C・ティファニー氏寄贈

これらのやきものやガラスのキャプションには「ミントン社」とか「ティファニー社」とか書いてあるけれど、あの有名な陶磁器メーカーや宝飾デザイナーのことかしら…。ドレッサーさんとどういう関係があるのかしら。

ドレッサーさんってどんな人??

ドレッサーさんは、イギリスのデザイナー。19世紀末のイギリスの有名な製陶会社として知られるミントン社や、リンソープ・アート・ポタリー社という新しい製陶会社でデザインをしていたようね。それらのやきものは当時の流行の最前線だったそうよ。すごい!

アメリカのティファニーさんとは深い親交があって、ドレッサーさんが1876年から日本に滞在した際は、ティファニーさんのために美術品を収集したりしたんですって。どうやら、ドレッサーさんは日本とも関係があるようね。

写真左: イギリスを代表する製陶会社の一つミントン社にドレッサーがデザインを提供して焼かれたもの

写真右: 「茶褐釉渦文鉢」など イギリス リンソープ・アート・ポタリー社 19世紀 ※ドレッサーと、美術商で評論家のチャールズ・ホーム氏が一緒に当館へ寄贈したもの

きっかけは、ウィーン万国博覧会

明治政府が初めて公式にウィーン万国博覧会に参加したのは1873年で、この時の博覧会事務局が後のトーハクになるらしいの。何だかとても勉強になるわ。

ウィーン万国博覧会会場風景

そして、ウィーン万国博覧会が終わり、日本への帰路の途中、フランス船ニール号が…、なんと、沈没!有望な技術者や船に積んでいた出品作品や購入品など、多くを失ってしまったそう…。

沈没したニール号引き揚げ作品

右: 「色絵金彩婦人図皿」 ドイツ・バイエルン 19世紀

左: 「銹絵葡萄図角皿」 乾山 江戸時代・18世紀

日本への到着を目前に、伊豆、南入間沖で沈没したニール号から奇跡的に引き揚げられたうちの2点なのだそうよ。右のお皿に描かれているのは、バイエルン国王マクシミリアン2世の王妃マリー様なんですって。

日本への贈り物

その悲報をうけて、日本と親交のあったイギリスのサウス・ケンジントン博物館長は、ヨーロッパの美術品を日本へ贈ることを呼びかけ、彼の手紙と多くの寄贈品を携えたクリストファー・ドレッサーが来日したというわけね。なるほど。

右手: 「多彩釉四耳瓶」など イギリス ドルトン社 19世紀

ドレッサーさんはそれらの寄贈品の選定と収集に深く関わっていて、この寄贈には日本の博物館や技術者への教育の意味もこめられていたんだそうよ。う~ん、ドレッサーさんと日本の博物館って、深い関わりがあったのねぇ。

生まれ変わったガラスのうつわ

生まれ変わる?ってなんだろう…。

それにしても、とっても綺麗なガラスのうつわね。こんなに薄くて儚いガラスが今でも残っているなんて。うっとり…

割れたり、汚れていたりしたところを、このたび最新の技術を用いて修理し、140年前の姿を取り戻すことができました。修理にあたったのは、北野珠子さん(陶磁器修復たま工房)と当館保存修復課アソシエートフェローの野中昭美さん

トーハクが草創期に受け入れた欧米のやきものやガラスをご紹介しましたが、いかがでしたか?

はじめに「いつもトーハクの展示室で見るのとはちがう種類の」って思ったけれど、そのはず。ドレッサーさんが博物館に持ってきたものの多くは工業見本として各地に分けられ、散逸してしまったそう。もったいない…。

でも、最近は近代美術の動向に注目が集まるようになって、これら欧米の工芸作品を受け入れた意義も見直されているとのこと。

みなさんも、この機会(~12月18日(日)まで)にぜひトーハクに足を運んでくださいね~。

リーフレット

カテゴリ:特集・特別公開

| 記事URL |

posted by ユリノキちゃん at 2016年11月28日 (月)

彫刻担当の丸山です。

特別展「平安の秘仏―滋賀・櫟野寺の大観音とみほとけたち」の仏像のなかで、私がおすすめするのは、こちらの毘沙門天立像です。

重要文化財 毘沙門天立像

平安時代・10~11世紀

滋賀・櫟野寺蔵

この像、櫟野寺(らくやじ)のなかではやや異質の存在です。

櫟野寺に伝わる仏像は大きく3つに分けられます。

ひとつめは長身で洗練された表現で、本尊の十一面観音菩薩坐像の制作時期に近い10~11世紀前半につくられた作品。

重要文化財 観音菩薩立像

平安時代・10世紀

滋賀・櫟野寺蔵

ふたつめはやや鄙びた表現で、11世紀前半~12世紀につくられました。

重要文化財 観音菩薩立像

平安時代・12世紀

滋賀・櫟野寺蔵

みっつめは、12世紀末の薬師如来坐像と地蔵菩薩坐像で、都の仏師によってつくられたと考えられる優れた作品です。

左:重要文化財 薬師如来坐像 平安時代・12世紀

右:重要文化財 地蔵菩薩坐像 平安時代・文治3年(1187)

ところが、この毘沙門天立像は、時代的にはひとつめのグループに属しますが、第4のグループに分類したほうがいいかもしれません。

ひとつめのグループの特徴である洗練された表現と少し異なるためです。

目を見開き、口をへの字に歪めて怖い表情をしていますが、口元の皺のせいかどこか人間くささがあります。

頭を横から見ると、額と兜の中の頭の形がつながらないのは技量に拙さがあるためでしょう。

体は太く重く、腰のあたりはやや横にのびた感じがします。

そして、腹に付けた顔の滑稽さが、この像のありようのすべてを表わしているように思います。

一方で、この像はとても丁寧に彫刻されています。

甲の飾りや布の襞をこれほどよく表す天王像は多くありません。

特に膝上方の花形の飾りは見事です。

天王像の飾りは彩色で表すことが多いのですが、この像は彫刻で華やかさを表しています。

モデルとなった彫刻か絵画があったのではないかと思います。

本尊の十一面観音菩薩坐像など、大きな作品が注目されがちではありますが、櫟野寺にはこういったユニークな仏像も伝わっています。

他にも会場の仏像はどれも個性豊かな像ばかりです。どうぞ20体をそれぞれつぶさにご覧いただき、皆様自身の「ベスト仏像」を探してみてください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 丸山士郎(特別展室長) at 2016年11月26日 (土)

開催中の特別展「禅―心をかたちに―」では、禅宗にまつわる文化事象として 「茶の湯」の美術を紹介しています。

茶の湯といえば抹茶。この抹茶の飲み方が中国から伝わり、日本にひろく定着したのが、平安から鎌倉時代にかけての頃のことといわれています。

この喫茶法の普及に大きく貢献したのが禅僧、そして禅宗寺院でした。

当時、中国の宋から禅僧が来日し、そして日本からもたくさんの留学僧が中国へ渡りました。茶種を持ち帰って茶樹の栽培に成功したと伝わり、「茶祖」とも称される明庵栄西(1141~1215)はその象徴的な存在です。

彼ら禅僧が用いた喫茶の道具は唐物、つまり中国などからの舶来の道具でした。そして禅の影響を受けた武士のあいだでも、中国風のスタイルで茶を喫することが流行するようになるのです。

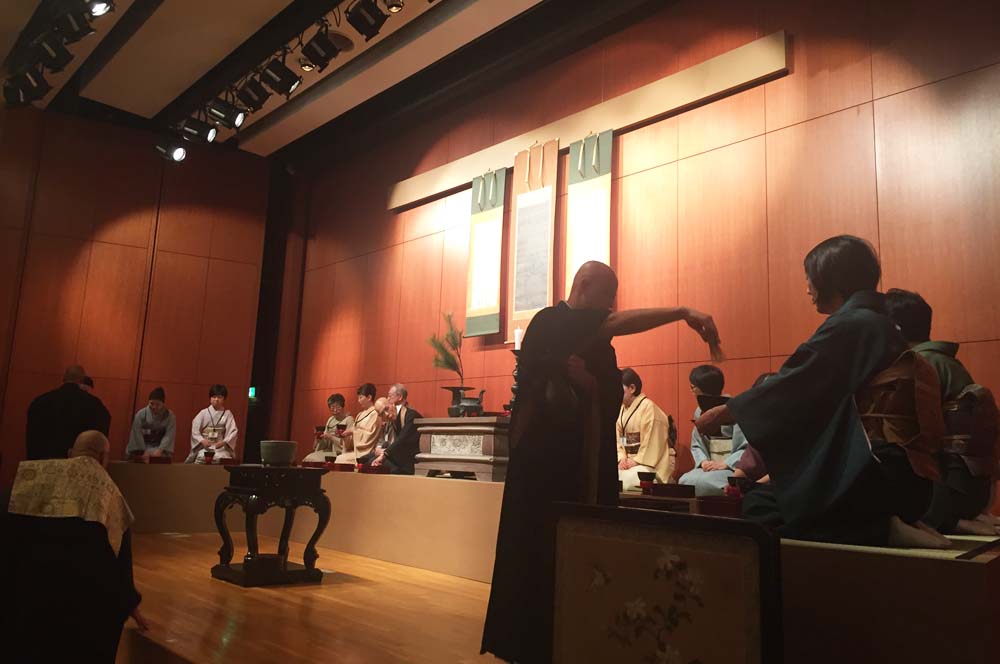

当時の喫茶の一端をいまに伝える建長寺の四ツ頭茶礼(よつがしらされい)を、 11月12日(土)、当館の大講堂で建長寺禅文化委員会の皆様に実際の道具を使って実演していただきました。

午前中に行われたリハーサルの様子。本番は大講堂が満員になる盛況ぶり。お客様を席まで導く役、お香を焚く役、お運びの役、それぞれを担当する僧侶たちの無駄なく息ぴったりの動きに会場は厳かな空気に・・・。観客の皆さまも神妙な面持ちでご覧になっていました

四ツ頭茶礼とは、4名の正客(しょうきゃく)と、それに伴う8名の客の計36名に茶を供するもの。禅院で古くから行われてきた特別な儀礼です。今回の講演会では、舞台の中央を真前として2名の正客とそのお相伴客6名の皆様に登壇していただきました。また離れた席からでもご覧いただけるように「単(たん)」と呼ばれる高座を建長寺様に特別にご用意いただきました。

建長寺では毎年10月24日に一般の方向けの四ツ頭茶礼が行なわれています。そして、茶礼が行われる方丈と呼ばれる室内には、建長寺開山の蘭渓道隆(1213~1278)像を中心に三幅対の軸が掛けられ、その前に燭台、香炉、花瓶(けびょう)の三具足が置かれます(講演会で使われた軸は模造、そのほかは建長寺で普段お使いの道具ということでした)。このような室礼が当時の荘厳のひとつのあり方です。

ここで注目したいのは三具足!

鎌倉から室町時代の頃より、今日まで寺院において大切に使われてきた古銅や青磁の燭台、香炉、花生のセットは、鎌倉や京都をはじめ各地の寺院に現存することが知られています。

しかし古銅はその後鋳直されたり、また青磁は割れてしまったり、と制作当初の姿をとどめるものは決して多くはありません。そうしたなか、南宋から元時代の中国で焼かれ、おそらく早い時期から一具として伝わってきた鑁阿寺の青磁は珍しい例です。

重要文化財 青磁浮牡丹文花生・香炉 龍泉窯 中国 南宋~元時代・13~14世紀 栃木・鑁阿寺蔵

その産地である龍泉窯(現在の浙江省南西部一帯)は当時最も隆盛した時期にあたり、やや白濁した水色、いわゆる粉青色の青磁がつくられました。とくに、制作年代が南宋にさかのぼると位置づけられたものは、唐物の象徴的な存在として後世まで賞玩の対象となります。このように、数百年ものあいだ大切に使い続けられてきた中国青磁は、まさに日本における「禅」文化の賜物といえるでしょう。

展示では当館所蔵の仏画(「白衣観音図」 鎌倉~室町時代・14世紀 *特別出品)と置き合せてみました

栃木県足利市にある鑁阿寺(ばんなじ)は1197年(建久7)に創建された真言宗大日派の古刹であり、足利氏に縁深い寺院として知られています。そして、青磁浮牡丹文香炉は室町幕府初代将軍の足利尊氏(1305~1358)、対の花生は3代将軍の義満(1358~1408)によって寄進されたものとの言い伝えがあります。

よくみてみると、香炉はその釉調や造形的特徴から、わずかながら制作年代が花生よりも早い印象があります。尊氏寄進の伝承を裏付けているといってよいかもしれません。

宗派を超えて、鑁阿寺様にはこのたび貴重なご宝物を出品していただきました。

ありがとうございます!

他にも、大坂城落城の際に被災し、徳川家康の命で救い出され、修理されたと伝わる唐物文琳茶入 銘「玉垣文琳」(遠山記念館蔵)など、後期展示も注目の作品ばかりです。

特別展「禅―心をかたちに―」は、いよいよ11月27日(日)までです。お見逃しなく。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 三笠景子(東洋室主任研究員) at 2016年11月25日 (金)