1089ブログ

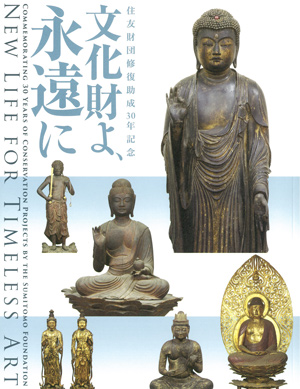

本館特別4・5室で開催中の住友財団修復助成30年記念 特別企画「文化財よ、永遠に」(~12月1日(日))では、過去に住友財団の助成によって修復された仏像たちが、全国各地から出品されています。

そのなかで唯一、海外から出品された仏像があります。それはベトナム国立歴史博物館が所蔵する鎌倉時代の阿弥陀如来立像です。

阿弥陀如来立像 鎌倉時代・13世紀 ベトナム国立歴史博物館蔵

展示期間:2019年10月1日(火)~11月24日(日)

日本から遠く離れたベトナムの地に、なぜ鎌倉時代に日本で作られた仏像があるのでしょうか。

昭和18~19年(1943~1944)に文化交流として、日本の帝室博物館(現在の当館)と当時ベトナムのハノイにあったフランス極東学院との間で、文化財の交換事業が行なわれました。

昭和18年に当館から極東学院へ、翌19年には極東学院から当館へ、それぞれ文化財が送られました。日本からの交換品は長らく所在不明でしたが、近年の九州国立博物館の調査で再発見されました。

全身 修理前

本像については、現地へ派遣された修復事業者による修理の際に、接着剤で固定されていた本体と台座を分離したところ、当館が本像を明治35年(1902)に購入したときのラベルが左足裏に貼られているのがみつかりました。

かくして本像がかつて当館から送られた交換品であることが確認されました。

像底 修理中

左足裏 修理中

館内資料を紐解いてみると、本像についての記述がいくつかみられます。

本像の左足裏に貼ってあったラベルには「一九七」の番号があります。当時の所蔵品リスト「東京帝室博物館列品台帳」の番号一九七に該当するページには、除籍を意味する大きな×(バツ)印が記され、欄外にフランス極東学院との交換に提供した旨が記されています。

また、彫刻区(当時)の業務日誌「彫刻区日誌」では、昭和17(1942)1月23日に交換品の候補の一つとして本像が挙げられています。2月26日に開かれた鑑査会議では交換品の候補について「種々議論」があったようで、他部門の候補品については保留となったものがあったものの、彫刻部門の候補品はすべて可決されたことが記されています。

さらに、館内資料だけでなく、当時の新聞記事でたびたびこの交換事業のことが取り上げられています。

例えば、昭和18年(1943)3月に開かれた内示展の記事では「博物館秘蔵の鎌倉時代の逸品阿弥陀如来像をはじめ、屏風、能面、太刀、人形、振袖、鐔、絵皿等々……ゆかしい日本芸術の粋を一堂にあつめて」(『朝日新聞』昭和18年(1943)3月19日付夕刊)とし、交換品のなかでも本像を筆頭に挙げています。

そして、本企画を機に76年ぶりに日本へ里帰りすることとなりました。

なお、本像の展示期間は11月24日(日)までとなります。

もう一度本像を見るにはベトナムまで行かねばなりません。

日本で見ることの出来るまたと無いこの機会に、ぜひご覧ください。

(本像について、詳しくは図録掲載の「コラム 七十六年ぶりに日本に里帰り―ベトナム国立歴史博物館所蔵 阿弥陀如来立像」をご参照ください。)

特別企画「文化財よ、永遠に」

2019年10月1日(火)~2019年12月1日(日)

本館 特別4室・特別5室

図録

『住友財団修復助成30年記念 特別企画「文化財よ、永遠に」』

1,100円(税込) ミュージアムショップで発売中

特別企画「文化財よ、永遠に」

2019年10月1日(火)~2019年12月1日(日)

本館 特別4室・特別5室

図録

『住友財団修復助成30年記念 特別企画「文化財よ、永遠に」』

1,100円(税込)

ミュージアムショップで発売中

| 記事URL |

posted by 増田政史(絵画・彫刻室) at 2019年11月07日 (木)

「文化財よ、永遠に」 まもり伝えられてきた仏像、その地域を訪ねて

特別企画「文化財よ、永遠に」は、住友財団が文化財の修理費用の助成をはじめて30年になるのを記念して開催するものです。

本展では、住友財団の助成を受けて修復された数々の作品の中から、仏像を中心に展示しています。

国宝や重要文化財に指定された作品を修理する場合には、国から費用の助成を受けることができますが、それ以外の作品は、自治体の指定を受けていても助成を受けられないことが多くあります。住友財団は、そのような作品の修理費用を助成しています。

東京国立博物館の普段の特別展では、国宝や重要文化財の作品が多く出品されますが、この特別企画の展示作品に国宝は無く、重要文化財も3件しかないというのはそのためです。

指定を受けているかどうかに関わらず、仏像が大切にまつられるのはいうまでもありませんが、本展で紹介する仏像もまた、地域で大切に守られてきました。

小高い山の中や地区の奥まったところにひっそりと寺が建ち、住職ではなく地域の人たちが守っていることもあります。像の出品のお願いや、お預かりのために寺を訪れると、いかにも地域の信仰の拠りどころという風情に出会いました。

向居薬師堂

山形県指定重要有形文化財 薬師如来坐像 平安時代・12世紀 山形・向居薬師堂

山口地区

茨城県指定有形文化財 虚空蔵菩薩坐像 平安時代・11世紀 茨城・真壁町山口地区

遍照寺

宝達志水町指定有形文化財 十一面観音菩薩立像 平安時代・12世紀 石川・遍照寺

そこにまつられる仏像からは、ふるくから守ってきた人たちの思いが伝わってくるようです。

そのような思いにつつまれた仏像をぜひご覧ください。

| 記事URL |

posted by 丸山士郎(広報室長) at 2019年11月01日 (金)

10月14日(月・祝)より、平成館では御即位記念特別展「正倉院の世界―皇室がまもり伝えた美―」が開幕しましたが、

本館でも10月1日(火)より、住友財団修復助成30周年記念 特別企画「文化財よ、永遠に」が開幕しています。

本館外観にはバナーを設置しています

「文化財よ、永遠に」という展覧会のタイトル、どういう意味なんだろう?と思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

皆様にご覧いただく文化財の多くは、時間の経過とともに劣化していきますが、修復をすることで長きにわたって伝えられてきました。

そして、修復には専門的な知識や技術、費用が必要です。

公益財団法人住友財団は、平成3年より、文化財の維持・修復の事業に対して国内外へ助成を行い、これまで累計1100件以上もの文化財修復に貢献してきました。

本展はこの助成事業が始まって間もなく30年を迎えるにあたり、これまで助成の対象となった文化財を紹介しています。

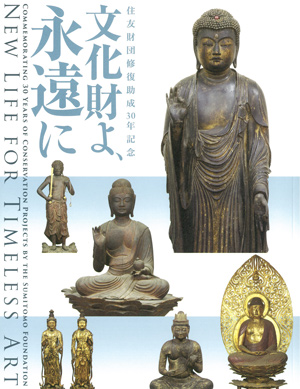

当館のほか、泉屋博古館(京都)(会期終了)、泉屋博古館分館(東京)(~10月27日(日))、九州国立博物館(~11月4日(月・休))でも開催されています。

同じタイトル、同時期に開催というとても珍しい展覧会です。

各館展覧会ポスター(左より泉屋博古館(京都)、泉屋博古館分館(東京)、九州国立博物館、東京国立博物館)同じタイトルでもそれぞれ雰囲気が違います

当館では京都と九州を除く地域の仏像などを特別5室(第1会場)と特別4室(第2会場)の2つの展示室でご覧いただきます。

第1会場はこちら。本館エントランス正面の大階段脇に入口があります。

入って右手に展示しているこちらの三尊像は、東日本大震災により須弥壇上から落下し、三体ともに全壊に近い状態となってしまいました。

そのため、破損、遊離した不安定な部材や鉄釘・鉄鎹はすべて取り外し、失われた部材を新たに補いながら接合し直しました。

また、修復の際に墨書が発見されました。

福島県指定重要文化財 釈迦如来坐像および迦葉立像・阿難立像 鎌倉時代・14世紀 福島・楞厳寺蔵

次に、展示室中央にあるこちらの千手観音像は、合掌する両手を除き、千手を四十本の脇手でみせる一般的な姿です。

お像は経年劣化により4か年かけて修理が行われました。

まず、像全体の表面に彩色が施されていましたが、これは後の時代に塗られたものであったため、

もともとの顔の表情がよく見えるよう彩色を取り除く作業を行いました。

また、脇手はすべて後の時代につくり直されたものであり、そのなかには、平安時代後期のものや江戸時代のものがあり順番を確認しながら一本ずつ取り外しました。

重要文化財 千手観音菩薩立像 平安時代・9世紀 福井・髙成寺蔵

つづきまして、第2会場です。

本像は昭和18年にフランス極東学院と当館の文化財交換で当館から贈ったものです。

阿弥陀如来立像 鎌倉時代・13世紀 ベトナム国立歴史博物館蔵

長らくその行方は不明でしたが、九州国立博物館のベトナムとの交流事業で発見されました。

また、修理中に台座に本体を固定していた接着剤を剥がして分離したところ、足裏に当館の購入時のシールが確認され、

当館から贈った像であることが確定し、76年ぶりに日本に里帰りしているお像です。

こちらの日光・月光菩薩は薬師如来にしたがう薬師三尊像で本尊は秘仏の薬師如来立像です。

両脇侍像は表面の漆箔層の剥離や虫損が著しい状態だったため、燻蒸による殺虫処置と剥落とめなどを行いました。

この修理により、江戸時代に一回、明治以降に一回修理が行われていることがわかりました。

甲良町指定文化財 日光菩薩・月光菩薩立像 鎌倉時代・13世紀 滋賀・西明寺蔵

日本の文化財の多くは紙、木、絹、漆などきわめて脆弱な素材を材料にしています。

高温多湿な日本の気候環境のなかでは経年劣化のリスクが高いため、

本来であれば一定の周期で計画的な修復が必要ですが、

時に地震、風水害などの災害により被災する文化財も出てきます。

これら修復すべき文化財は多分にあります。

また、修理の過程で作品の制作年月日が判明することや制作者などの人々の名前が発見されることもあり、

修復技術が新たな発見につながり、文化財を未来につなげています。

会場では様々な仏像を展示しています。

如来や菩薩のような穏やかな表情もあれば、明王のように力強い姿もご覧いただけます。

日本各地で大切に守り伝えられてきた仏像をとおして、文化財保護の重要さ、修復の意味などを感じとっていただけたら幸いです。

*本展は総合文化展観覧料金でご覧いただけます。

また、開催中の御即位記念特別展「正倉院の世界―皇室がまもり伝えた美―」の当日の観覧券でもご覧いただけます。

ぜひ、正倉院の世界展と本展どちらもお楽しみください。

| 記事URL |

posted by 江原 香(広報室) at 2019年10月24日 (木)

2020年3月13日(金)~5月10日(日)、本館特別4室・特別5室にて、特別展「法隆寺金堂壁画と百済観音」を開催します。

9月24日(火)に本展の報道発表会を行いました。

まずは当館副館長の井上洋一と、法隆寺の古谷正覚(ふるやしょうかく)執事長よりご挨拶をいたしました。

左:当館副館長 井上洋一 右:法隆寺 古谷正覚執事長

飛鳥時代に描かれた法隆寺金堂壁画。東洋仏教絵画の白眉と言われた貴重なこの壁画は、1949年の火災により大半が焼損してしまいました。しかし、焼損前に描かれた模写などが残されているおかげで、今でもその威容をうかがい知ることができます。

本展では、法隆寺金堂壁画の模写や、焼損後に再現された現在の壁画、そして日本古代彫刻の最高傑作のひとつである国宝・百済観音など金堂ゆかりの諸仏を展示します。

本展の見どころについて、担当研究員の瀬谷愛より解説いたしました。

【みどころ1】

模写と再現壁画で、かつての荘厳な姿に迫る

かつて法隆寺の金堂内には、釈迦浄土図や阿弥陀浄土図などが描かれた大壁(高さ約3.1m、幅約2.6m)4面と、菩薩たちが描かれた小壁(高さ同、幅約1.5m)8面の、計12面から成る壁画群がありました。

金堂は、修学旅行などで行かれた方も多いかと思います。堂内をよく見てみると、現在は再現壁画があり、当時の空間をイメージできたり、空気感を感じ取ることができます。が、内部が少し暗めなことと、壁画まで少し距離があることで、細部までは見ることは難しいかもしれません。

明治17年(1884年)頃に桜井香雲(さくらいこううん)が、大正11年(1922年)に鈴木空如(すずきくうにょ)が原寸大で描いた模写など、全12面のうち、本展では9面を展示し(※会期中展示替えがあり、9面が入れ替わりで展示されます)、じっくりと対峙していただけるような空間をつくります。

(※焼損した本物の壁画は出品されません。)

法隆寺金堂壁画(摸本)

【左】第10号壁 薬師浄土図

鈴木空如摸 大正11年(1922) 秋田県大仙市蔵 前期展示(3月13日(金)~4月12日(日))

【右】第6号壁 阿弥陀浄土図

桜井香雲摸 明治17年(1884)頃 東京国立博物館蔵 後期展示(4月14日(火)~5月10日(日))

【みどころ2】

国宝・百済観音、23年ぶりに東京へ!

仏像好きの皆様、お待たせいたしました。百済観音がついに東京へやってきます!

飛鳥彫刻を代表する国宝 観音菩薩立像(百済観音)は、昭和のはじめまでは金堂内に安置されていました。現在は法隆寺の大宝蔵院内に安置されています。

このお像は、江戸時代には「虚空蔵菩薩」とされていましたが、明治になって透かし彫りの宝冠が見つかり、その正面に観音菩薩の象徴である阿弥陀如来の姿が表わされていたため、「百済観音」と呼ばれるようになりました。

初心者の筆者は、やわらかな微笑みを湛えたこのお像に会えるのが楽しみで仕方ないのですが、「23年前にも見たし、法隆寺でも見ているわ」というマニアの皆様にもご納得いただけるような、美しい展示にする予定です。

国宝 観音菩薩立像(百済観音)

飛鳥時代・7世紀 法隆寺蔵

(撮影:佐々木香輔 、提供:奈良国立博物館)

法隆寺の古谷執事長は、ご挨拶のなかで、

「天変地異など大変なことが起こっている昨今、少しでも皆様のお力に繋がるようにという思いで、百済観音にお出ましいただくことになりました」とお話しくださいました。

当館蔵でも今までほとんど展示する機会がなかった壁画模写と、百済観音をご覧いただける貴重な機会です。

特別展「法隆寺金堂壁画と百済観音」、どうぞお楽しみに!

そして、法隆寺公認「百済観音フィギュア」の製作が決定しました!製作はもちろん、海洋堂さんです。

価格などの詳細は、決まり次第本展公式サイトにてお知らせします。

カテゴリ:彫刻、2020年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2019年10月13日 (日)

現在、東洋館で開催している「博物館でアジアの旅 LOVE♡アジア(ラブラブアジア)」(10月14日(月・祝)まで)。愛をテーマにしたさまざまな作品を展示している本企画から、今回は共命鳥についてご紹介します。

共命鳥(ぐみょうちょう)は人の頭をふたつもった想像上の鳥です。

『阿弥陀経(あみだきょう)』には、共命鳥がクジャクやオウムなどとともに極楽浄土に棲み、妙なる声でさえずると記されています。

また『雑宝蔵経(ぞうほうぞうきょう)』では、ふたつある頭のうちの一方がおいしい果実を食べて満腹になったことに、もう一方が嫉妬し、その腹いせに毒の入った果実を食べてしまいます。ついにはともに死んでしまうのです。

この物語は、身体がひとつなのに、頭がふたつあるゆえに生じる感覚や思いの食い違いがさまざまな葛藤や愛憎を惹(ひ)き起こし、やがてわが身を滅ぼすという悲しい結末へと至ります。

そして物語の最後では、おいしい果実を食べた頭が仏陀、毒の入った果実を食べた頭が仏陀と敵対する弟となったと結び、仏教における因果(いんが)がめぐったことを説いています。

このように共命鳥は不思議な姿をし、そして愛憎劇ともいえる不思議なエピソードをもつ鳥として、人々に理解されてきました。

実は、『西遊記』の三蔵法師として知られる玄奘(げんじょう)も『大唐西域記』の中でネパールのヒマラヤ山脈に共命鳥がいたと記しています。玄奘はインドへ仏教経典を取りに行く途中、共命鳥を目撃したのでしょうか。

そんな共命鳥が、トーハクには3羽もいます。

重要文化財 如来三尊仏龕(にょらいさんぞんぶつがん) 中国陝西省西安宝慶寺 唐時代・8世紀

まず1羽は如来三尊仏龕の上部に彫り出された浮彫で、東洋館1階1室の「宝慶寺石仏群」のコーナーにいます。

如来三尊仏龕の上部中央に表わされた共命鳥

これは現在、片方の頭が欠損しているものの、一般的な共命鳥の姿です。ふたつの顔には男女の区別がありません。共命鳥が天空を飛ぶ姿を浮彫に表現したと考えられます。共命鳥を仏龕の上部に表わした例はこの作品のほかになく、たいへん貴重です。

そして残りの2羽は大谷探検隊が将来したテラコッタ製の共命鳥像で、いずれも東洋館2階3室の「西域の美術」のコーナーにいます。

そのうちの1羽は男の顔をもつ鳥と女の顔をもつ鳥が互いに肩を組み、合掌(がっしょう)していたと考えられます。本来の共命鳥像のように身体がひとつでもありません。ただ頭に光背(こうはい)を表わしているので、仏教の尊像であったと考えられます。

共命鳥像 中国、ヨートカン 5世紀 大谷探検隊将来品

もう1羽は人面をもつ鳥ひと組がくっついた姿をしているようです。

共命鳥像 中国、ヨートカン 1~4世紀 大谷探検隊将来品

東洋館3室にある、「テラコッタ小像及破片」を展示したこちらのケース右下にご注目ください。

これらは如来三尊仏龕に表現された共命鳥と、まったく異なるものです。

どうやら西域には男の顔を持つ鳥、女の顔を持つ鳥がそれぞれ仲睦まじい姿に表現されることがあったようです。ただこの種の共命鳥は当館が所蔵する2点しか現存していません。その点できわめて貴重な作品であるといえます。

東洋館では「博物館でアジアの旅」を開催している間、3羽の共命鳥がそろっています。これを機会にぜひ3羽の共命鳥を探してみてください。

| 記事URL |

posted by 勝木言一郎(東洋室長) at 2019年09月24日 (火)