1089ブログ

伝教大師1200年大遠忌記念 特別展「最澄と天台宗のすべて」の東京会場は、21日(日)をもちまして、無事に閉幕いたしました。

ご来場かなわなかった皆さまには、1089ブログ、天台宗による「伝教大師最澄1200年魅力交流」で活動されている学生さんの瑞々しいレポート、ご来場いただいた皆さんのSNSなどで、会場の様子をご覧いただけましたら幸いです。

今回は東博展覧会史上最多と言ってもよいほど多くのご秘仏にお出ましいただいておりました。

お寺のご本尊にお出でいただくのも実はとてもハードルが高いのですが、それが秘仏、ましてや寺外初公開ともなると、さらに難しくなるのはご想像のとおりです。

巡回展とはいえ、東京国立博物館から九州国立博物館、京都国立博物館にもお出でになる仏像は、東博出展の仏像の3割に満たないのですが、九州、京都にも魅力的な仏様やご宝物が多数出展されます。

重要文化財 護法童子立像

鎌倉時代・13世紀 滋賀・延暦寺蔵

来春、九州国立博物館、京都国立博物館にて展示予定

さて、秘仏。

秘仏というのは、皆さんご承知のとおり、普段、拝観することの叶わない秘された仏像や仏画などのことを指します。

長野の善光寺の御本尊や浅草寺の御本尊のような、厨子の扉が開かれることのない絶対の秘仏から、60年に一度、50年に一度、12年に一度、厨子の扉が開かれる秘仏まで、その秘されっぷりはさまざまです。

秘仏という存在がいつごろ生まれたものか、ご存知でしょうか。

ご本尊を秘する事例が出てくるのは、およそ平安時代の9世紀半ばごろのこととされています。

その理由は、密教の経典のなかには本尊は秘するべきことが説かれていたり、あるいは神仏習合が進み、直接見てはならないとする神へのタブーの観念が影響したなど、様々な理由が考えられています。

秘仏という存在も歴史的のなかで生み出されたものなのですね。

平安時代・11世紀 京都・法界寺蔵

本展が寺外初公開である法界寺の秘仏本尊。来春、京都国立博物館にて展示予定

この度の秘仏ご開帳も、伝教大師最澄のご遠忌という歴史的な機縁によるものでした。

皆さま、ありがとうございました!

重要文化財 伝教大師(最澄)坐像

鎌倉時代・貞応3年(1224) 滋賀・観音寺蔵

来春、九州国立博物館にて展示予定

※本展は下記のとおり巡回します。詳細は展覧会公式サイトをご確認ください。

九州国立博物館=2022年2月8日(火)~3月21日(月・祝)

京都国立博物館=2022年4月12日(火)~5月22日(日)

カテゴリ:彫刻、2021年度の特別展

| 記事URL |

posted by 皿井舞(平常展調整室長) at 2021年11月26日 (金)

早くも残りひと月!特別展「最澄と天台宗のすべて」のみどころをご案内

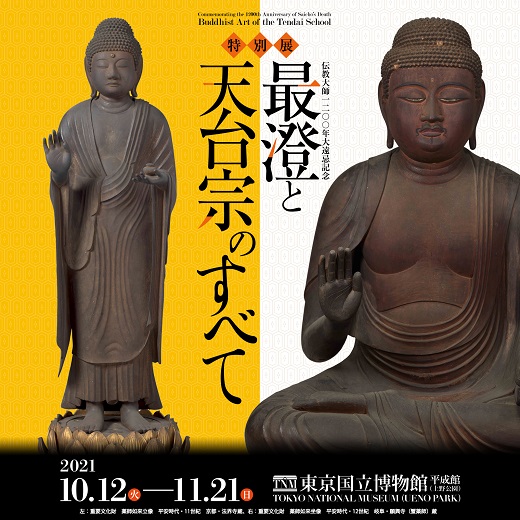

去る10月12日(火)、平成館の特別展示室にて、伝教大師1200年大遠忌記念 特別展「最澄と天台宗のすべて」(11月21日(日)まで)が幕を開けました。

それからあっという間に2週間が経ち、6週間の会期のうち、早くも三分の一が過ぎ去ったことに……。

そう、本展は当館の特別展としては開催期間が短めなのです。

「秋の日は釣瓶落とし」と申しますが、うかうかしているうちに本展の閉幕もすぐそばまで来てしまいそう。

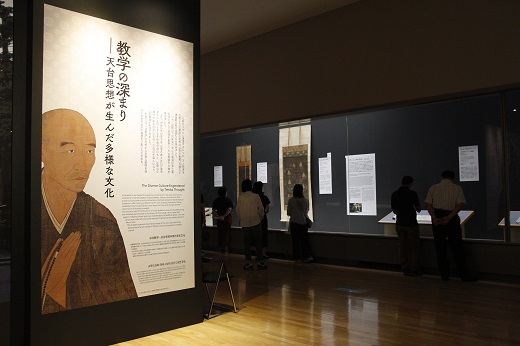

会期が残りひと月を切ったところで、会場の様子を少しだけご覧いただきながら、改めて本展のみどころをご紹介いたします。

平安時代のはじめに日本天台宗を開いた最澄の1200年大遠忌を記念し、天台の名宝を通じて、天台宗の歴史と広がりをご紹介する本展。

当館での開催後は、九州国立博物館と京都国立博物館へ巡回しますが、各地の地域的な特色を示すべく、作品のラインナップは会場ごとに大きく異なります。

そうしたなか、東京会場のみどころのひとつが、会場入口からほど近い位置にずらりと並ぶ、こちらの平安絵画です。

国宝 聖徳太子及び天台高僧像(一部複製)

平安時代・11世紀 兵庫・一乗寺蔵

※原品の展示期間は各幅ごとに異なります。展示期間は作品リストでご確認ください(PDFが開きます)

インド・中国・日本の天台ゆかりの人物たちを描いた、全10幅の作品です。

11世紀の仏画はとても稀少なうえ、現存最古の最澄の肖像画(写真右から2幅目)を含むという点でも貴重とされます。

会期中に入れ替えを挟みつつではありますが、10幅すべてを展示するのは3会場のうち当館だけ。

さらに、11月2日(火)~7日(日)の6日間限定で、10幅の原品を揃ってご覧いただくことが可能です!

またその前後の期間も、写真のとおり複製を交えて展示しているため、10幅のスケールを体感していただけます。

会場の先へ歩を進めると、そこには、寺外初公開となる京都・法界寺の秘仏本尊が皆様を待ち受けています。

像内に最澄自刻の薬師像を納めていた、最澄にとてもゆかりの深い像です。

重要文化財 薬師如来立像

平安時代・11世紀 京都・法界寺蔵

厨子の奥深くで守り伝えられてきた秘仏と東京で対面し、360度からその姿を堪能できる贅沢。

ポスターやチラシにも登場する像ですが、写真で見る以上にほっそりとして優美な腕まわりや、光を受けてきらりと輝く截金(きりかね)文様は、ぐるりと回りながら拝観してこそ味わえるものです。

東京会場には、こうした秘仏が全部で9件もお出ましいただいています。

なかには京都・真正極楽寺(真如堂)の阿弥陀如来立像(11月3日(水・祝)まで)のように展示期間に限りのある秘仏も含まれるため、ご来館の際にはご注意ください。

法界寺の秘仏に別れを告げてさらに進めば、最澄の後を継ぎ、密教を取り入れながら日本天台宗の教えを発展させた弟子たちにちなむ文化財の数々が並びます。

天台宗の歴史を時系列に沿ってご紹介しているのも、本展のポイントです。

重要文化財 不動明王坐像

平安時代・10世紀 滋賀・伊崎寺蔵

こちらは滋賀・伊崎寺の秘仏本尊です。

平安時代前期に活躍し、千日回峰行を創始したと伝わる相応和尚(そうおうかしょう)にゆかりがあるとされます。

目をカッと見開き、下の歯で上唇を噛んだ、凄まじい形相が印象的。

ちなみに、荒行として名高い千日回峰行に挑む行者の壮絶な様子は、展示室内のモニターでも映像にてご覧いただけます。

重要文化財 紺紙金銀交書法華経 八巻のうち巻第七(部分)

平安時代・11世紀 滋賀・延暦寺蔵

天台宗の教えの根本を担うのが、「悟りに至る道はすべての人に開かれている」という平等思想を説いた『法華経』です。

10世紀になると、末法の世を背景に天台浄土教が大成され、多くの人々から支持を得るようになります。

極楽往生を願う平安貴族たちは、功徳を得るために『法華経』を読み、書写することに精を出したそう。

「紺紙金銀交書法華経」のように装飾性の高い写経は、救いを求める平安貴族の想いを体現したものです。

本作品では、金泥と銀泥を1行ごとに使い分けながら、紺紙に『法華経』が書き写されています。

そして中世の天台宗は、『法華経』の思想から多様な展開を遂げることになります。

日本の神々の元の姿は仏であったとする「本地垂迹説(ほんじすいじゃくせつ)」のもと、比叡山の鎮守である日吉山王社への信仰が盛んになり、「山王神道」と呼ばれる天台宗特有の神仏習合思想が生まれました。

本展ではこうした中世における天台宗の様相もご紹介します。

さらに時代が下り江戸時代になると、東叡山寛永寺が創建され、関東での天台宗発展の基礎が築かれました。

なんといっても当館は寛永寺のお膝元!

そうした立地を活かし、華麗な江戸天台の美術をまとめてご覧いただける点も、東京会場の特長です。

特に絵画は色彩が鮮やかに残っている作品も多く、ひときわ目を楽しませてくれます。

左 熾盛光曼荼羅図

江戸時代・寛永9年(1632) 栃木・輪王寺蔵

展示期間=10月12日(火)~31日(日)

右 摩多羅神二童子像

江戸時代・元和3年(1617) 栃木・輪王寺蔵

展示期間=10月12日(火)~31日(日)

そうそう、本展には撮影可能なエリアもあります!

それがこちらの、延暦寺根本中堂の再現展示です。

延暦寺 国宝 根本中堂(内陣中央の厨子)の再現

「根本中堂」とは、最澄が建てた草庵に由来する比叡山延暦寺の総本堂です。

堂内には、最澄自刻と伝わる薬師如来像と、最澄が灯して以来消えたことのない「不滅の法灯」が安置されています。

今回は堂内の様子を、部分的にではありますが、原寸大で展示室に再現しました。

写真手前に3基並んでいるのは、かつて根本中堂内で「不滅の法灯」を納めており、今は現役を退いた先代の燈籠です。

堂内の厳かな空気が伝わってきます。

再現展示エリアを抜ければ、全国各地で大切に守り伝えられてきた尊像の数々が皆様をお迎えします。

天台宗が比叡山延暦寺から東国へと広まっていった、その足跡を窺わせるラインナップです。

なかには、最澄が延暦寺根本中堂の薬師如来像と同じ木から掘り出したと伝えられる秘仏や、驚きの大きさを誇る秘仏も!

その姿は、会場にてご自身の目でお確かめください。

はるかな時を超え、たくさんの人々を介して伝えられてきた天台の教え、そしてその精神を表す宝物は、今を生きる皆様にはどのように見えるでしょう。

ぜひ、1200年の厚みと凄みを本展で体感していただければと思います。

※会期は11月21日(日)まで。会期中、一部作品の展示替えを行います。

また、本展は事前予約制を導入しています。

展示作品やチケットの詳細については、展覧会公式サイトをご確認ください。

カテゴリ:彫刻、絵画、2021年度の特別展

| 記事URL |

posted by 新井千尋(広報室) at 2021年10月26日 (火)

こんにちは、保存修復課保存修復室の野中です。

住友財団修復助成30年記念 特別企画「文化財よ、永遠に」では、国内は、北は岩手県から、南は高知県、そして海外からはベトナム(11月24日まで)より、木で造られた仏像、神像、能面など、修理が行われた彫刻たち26件54点が集結しました。

関心がある方は、テレビなどで文化財修復の特集が組まれた映像を観られたことがあるかもしれません。

ご存知の通り文化財の修理は、ギュッと編集された映像におさまらない、修理に至るまでの所有者や行政担当者、相談を受けた専門家の方々の準備期間、修理が始まってからの技術者たちが汗を流した様々な時間が詰まっています。

修理に至るまで、所有者の方々がまず苦労されるのが費用の工面です。

所有者の方々はその準備に奔走されますが、その時に助成金への申請が検討されます。

代表的なものが今回の展覧会の主催である住友財団の修復助成です。

費用の工面には1年、または2年以上かかる場合があります。

時には、費用が工面できず計画を一時断念されることもあるでしょう。

今回の展覧会では、費用工面の難題を乗り越え、修理自体に4年間かかったお像も展示されています。

所有者の方々にとっては、検討し始めてから修理を終え、お像が戻ってくるまで、とてもとても長い文化財に向き合う時間があります。

岩手県指定文化財 七仏薬師如来立像 平安時代・12世紀 岩手・正音寺蔵

2015年から中尊(真ん中の少し大きめのお像)の修理を始め、その後2体ずつ計4年をかけて修理が行われました。(修理:株式会社 明古堂)

文化財は、100年ほどの期間で何度か修理を繰り返し現在に伝わっています。

修理をすると、後世の修理に関わった人たちの存在にも出会います。

後世の人も同じような苦労を乗り越え、修理に至り、守ってきた過去があります。

そうやって数百年もの間、たくさんの文化財が伝わってきています。

重要文化財 千手観音菩薩立像 平安時代・9世紀 福井・髙成寺蔵

1997年より4年をかけて修理が行われ、背面の裾の内側に江戸時代(元禄14年(1701年))の修理墨書が発見されました。 (修理:公益財団法人 美術院)

解体した背面と発見された修理墨書

修理の仕事に関わっていると、せっかく苦労して修理が行われても、その後の文化財をとりまく地域や環境の変化で、朽ちていくものも目にします。

文化財の保存には、修理ができることだけではなく、関心をもつ人など文化財を取り巻く環境を維持していくことが、その後とても重要になっていきます。

福島・龍門寺

東日本大震災直後の状況

和歌山県指定文化財 家都御子大神坐像(熊野十二所権現像のうち)

安土桃山時代・16世紀 和歌山・熊野那智大社蔵

修理前の頭頂部の虫損被害状況

令和となった今、さらに文化財の活用に力を入れる時代になりました。

文化財の活用は、観光への取り組みに繋がっています。

観光は、字のごとく地域の「光を観る」ことです。

文化財という地域の光が、途絶えることのないよう、この展覧会へぜひ足を運んでいただき、「文化財よ、永遠に」というテーマを多くの方に考え、感じる機会になっていただけたら幸いです。

| 記事URL |

posted by 野中昭美(保存修復課) at 2019年11月27日 (水)

こんにちは。デザイン室神辺です。特別企画「文化財よ、永遠に」の展示デザイン、グラフィックを担当しました。

普段、展示室を歩いていると、じっくり解説を読まれて、そのままちらっと作品に目をやって、通り過ぎていくお客様をお見かけすることがあります。

もちろん、博物館での過ごし方に正解も不正解もありませんし、お客様の鑑賞方法に、とやかく言うつもりもありません。ただ、たまには、いつもとは違った鑑賞方法で、博物館を楽しむのも一興ではないでしょうか。秋ですし(←雰囲気で言ってみました。深い意味はありません)。

「文化財よ、永遠に」展では、お客様に作品鑑賞についてのある提案を試みました。

その提案とは「じっくり仏像と対面する時間を持ってみてはいかがでしょう。」というものです。

そのため、思い切って鑑賞空間から作品解説を切り離してみました。仏像を展示しているステージに、作品解説はありません。作品解説は、ステージ手前のとても低いところにあります。

えっ、そんな低いところにある解説、ちゃんと読めるのかしら?

解説大好き派は心配されるかもしれません。大丈夫。読めます。

ただし、解説を読んだ後、仏像をご覧になるためには、首を傾け、少し仰がねばなりません。ここはあえて、身体的な動作を取り込んで、「見る」ということを意識してやっていただこうと思っています。

展示室の多くの仏像は、ケース越しではなく、直に見ることができます。そのため、仏像と対峙したとき、そのお姿だけでなく、衣のひだ、素地の感じ、残っている彩色などの美しさを、しっかりご覧いただけます。

玉眼がある仏像のお顔は、玉眼がキラリと光るよう照明調整もしております。

特別企画「文化財よ、永遠に」は12月1日(日)までです。どうぞ、お見逃しなく。

| 記事URL |

posted by 神辺知加(デザイン室) at 2019年11月21日 (木)

みなさんは、愛用しているものや大切にしているものが壊れてしまった時、どうされますか?

壊れたままにせず修理して、また再び大事にお使いになるのではないでしょうか。

文化財でも事情は同じです。今に伝えられる文化財は、そのほとんどが何度も何度も修理を繰り返してきたものばかりです。

特別企画「文化財よ、永遠に」では、公益財団法人住友財団が30年の長きにわたって修復を助成してきた文化財1,100件以上のうち、当館では仏像を中心に展示しています(泉屋博古館(京都・東京)、および九州国立博物館でも同タイトルの展覧会を開催しておりましたが、会期は終了いたしました)。

仏像はお堂の須弥壇上や厨子内に大事に安置されているのだから、壊れることなんてあまり考えられないのでは? と思った人もいらっしゃるかもしれません。

ところが、日本の仏像の多くは木材でできています。皆さんもご存知だと思いますが、木材は湿気を含めば膨張し、乾燥すれば縮みます。四季によって温湿度が大きく変わる日本の自然環境の中では、木材は絶えず伸び縮みを繰り返しています。

たとえば表面が綺麗に彩られた仏像や金箔が貼られた仏像の場合、木材と、表面の彩色層や漆箔層の収縮率が違うために、長い時間が経てば彩色層や漆箔層が木材から浮き上がってしまうことが多々あります。仏像の損傷のうち、もっとも多い損傷と言ってもよいでしょう。

漆箔の剥離 修理前

こちらのお像は漆箔層が浮き上がっています。茶色の部分は漆箔層の下の木材です。木材が露出しているところは、すでに漆箔層が剝落してしまったところです。

修理では、こうした浮き上がりを丁寧にもとにもどします。また剥落片がある場合には、それを元の位置に復位します。展覧会に仏像がお出ましになる際、時に湿度70%以上になることのある寺院環境から、博物館環境に移動させるときには、表面の状態に非常に気をつかいます。彩色像を開梱するときは特に緊張します。

また、湿気で鎹や釘など木材どうしを留める金属製の金具が腐食し、錆が生じると釘がふくらみ周辺の木材を傷めることもありますし、逆に乾燥が木材の割れを引き起こすこともあります。

干割れ

ご尊像の頭部に干割れがはしってしまうと、尊容を損ねることにもなってしまい、難しい修理となる大変やっかいな損傷です。年輪の中心である木芯から割れてしまうことが多いため、仏像をつくる際には、木芯が入らないように製材した芯去り材が使われていることが多いです。

木材を好んで食べる虫もいます。

虫蝕

たくさんの小さな穴が開いているのがお分かりになりますでしょうか。仏さまを食べるなんて仏さまには迷惑な話ですが、虫たちはありがたく命を頂戴しているのかもしれません。

今年はノートル・ダム寺院や首里城などで、いたましい火災が相次いでしまいましたが、木材にとって火も大敵です。かたや何らかの要因で水にさらされ続ければ腐食することもありますし、高湿度のなかでは黴が生えたりすることもあります。

朽損 修理前

木材が腐食してスカスカになっている様子がわかります。表面に少し手が触れただけで簡単に崩れ落ちてしまうきわめて危険な状態です。

こうやって損傷の事例を見てくると、何百年もの昔につくられた仏像が今に残ってるのは奇跡だと思われませんか?

形ある物はどんなに大切にしていたとしても、時が経てばどうしても傷んでしまいます。仏像もまた、つくられてから月日が経って傷んでしまったときに、修理しようと立案した人、修理の技術を持っていた人、費用を負担した人、その他さまざまな人が協力をして修理されてきたであろうことは想像にかたくありません。また修理が一度だけではなく、何度も繰り返すことのできるコミュニティがなければ、仏像はどこかの時点で朽ち果て失われてしまったことでしょう。

仏像が背負っているものは、これをつくった人々、長きにわたって守り伝えてきた人々、また現在、これを大切にされているご所蔵者はじめ地域の人々の祈りでもあるのです。

| 記事URL |

posted by 皿井舞(平常展調整室長) at 2019年11月20日 (水)