1089ブログ

平成館特別展示室で開催中の、開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺―百花繚乱 御所ゆかりの絵画―」(3月16日(日)まで)は、来場者10万人を達成しました。

カテゴリ:「大覚寺」

| 記事URL |

posted by 天野史郎(広報室) at 2025年02月21日 (金)

軍荼利明王 頭部 垂直側断面

軍荼利明王 頭部 垂直側断面

同 納入品 3D画像

| 記事URL |

posted by 増田政史(特別展室研究員) at 2025年02月17日 (月)

台東区立書道博物館の鍋島稲子です。

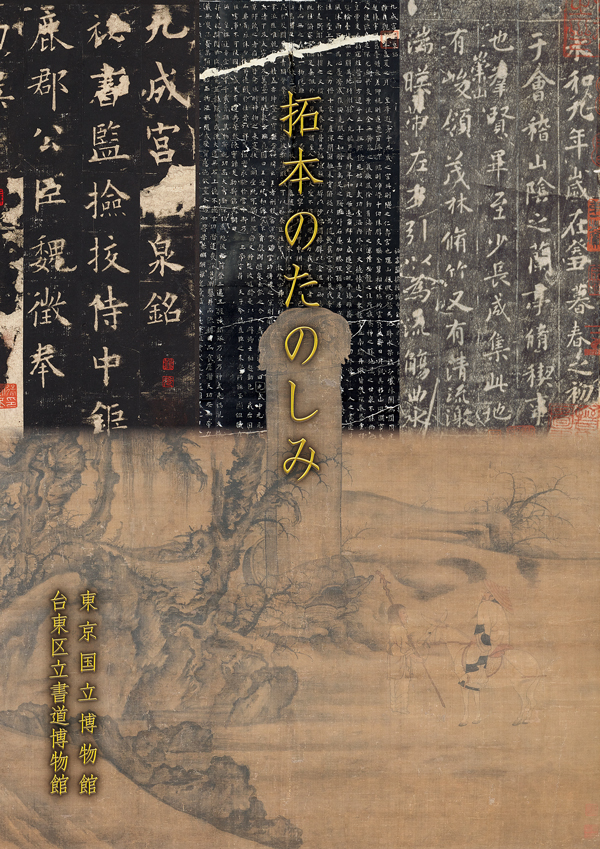

東京国立博物館(以下「東博」)と台東区立書道博物館(以下「書道博」)の連携企画「拓本のたのしみ」【3月16日(日)まで】は、開幕当初から中国のお客様が多く来館されています。

中国の旧正月「春節」の時期は、来館者の半数近くが中国の方々で、みなさんとても熱心に鑑賞されていました。来日した小学生の女の子が、王羲之「蘭亭序」の拓本の前で冒頭からすらすら読み始め、隣りのお母さんが頷きながら聞いているという微笑ましい光景を目にしました。親子や友人と博物館へ出かけて作品を観るのも、たのしいひとときかもしれません。

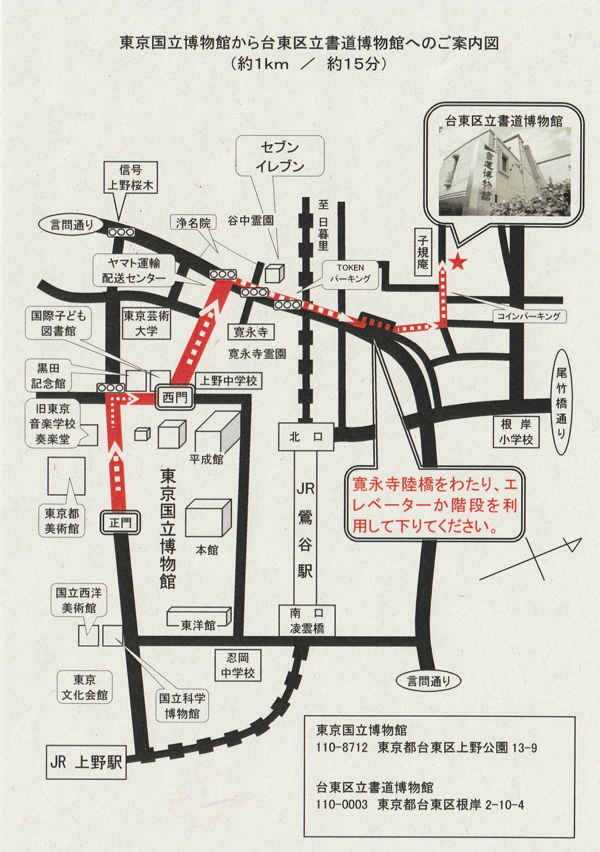

さて、今回の1089ブログでは、歩いて行ける東博から書道博への「ミチクサ道案内」と、「2館の展示をたのしむ」見どころについてお話したいと思います。

まずは東博から書道博へ向けての「ミチクサ道案内」、レッツゴー!

東博から書道博への道のり

東京国立博物館の正門を出て右へ進み、信号を右に曲がると、左手に黒田記念館や国際子ども図書館が見えてきます。どちらもカフェテリアがありますので、ちょっと休憩したい方にはおススメです。

国際子ども図書館を過ぎてすぐに左へ曲がると、右手に上野中学校、その先に寛永寺があります。寛永2年(1625)、徳川幕府の安寧と万民の平安を祈願して建立された寛永寺は、今年創建400周年を迎えます。9時から17時まで開門していますので、ぜひ散策してみてください。

寛永寺

寛永寺の正門を入ると、境内には石碑が点在し、本堂(根本中堂)に向かって右側には、ひときわ大きな石碑があります。彰義隊と明治新政府軍との間でおこった上野戦争の経緯を記した碑です。彰義隊の名付け親で知られる阿部弘蔵の撰文で、清国の費廷桂(ひていけい)が唐時代の顔真卿(がんしんけい)風の楷書で堂々と書いています。

「上野戦争碑記」

「上野戦争碑記」の左奥には、江戸時代、黄檗宗の僧であった了翁禅師の顕彰碑があります。これは日本でも大変珍しく、亀趺(きふ)という亀の形をした台座のある石碑です。中国における石碑の様式を伝える貴重な遺例で、今回の「拓本のたのしみ」で展示されている石碑の拓本の数々が、もとはどういう姿であったのかをホンモノで見ることができます。

「了翁禅師塔碑」

さて、寛永寺の根本中堂を右に、寛永寺幼稚園を左に見ながら、左手にある通用門を出ると、正面に谷中墓地へ続く桜並木が見えます。3月になると見事な桜のトンネルになりますので、開花したらぜひくぐってみてください。

昨年の桜並木

桜並木の手前の言問通りを右に曲がり、200mほど進んで寛永寺陸橋(橋の下には電車が走っています)を渡った先に、エレベーターと階段がありますので下りてください。小路を100mほど進み左折すると、書道博物館に到着します。東博から約15分の道のりです。

2月4日からは後期展が始まり、展示作品も一新します。

「2館の展示をたのしむ」見どころを3つご紹介しましょう。

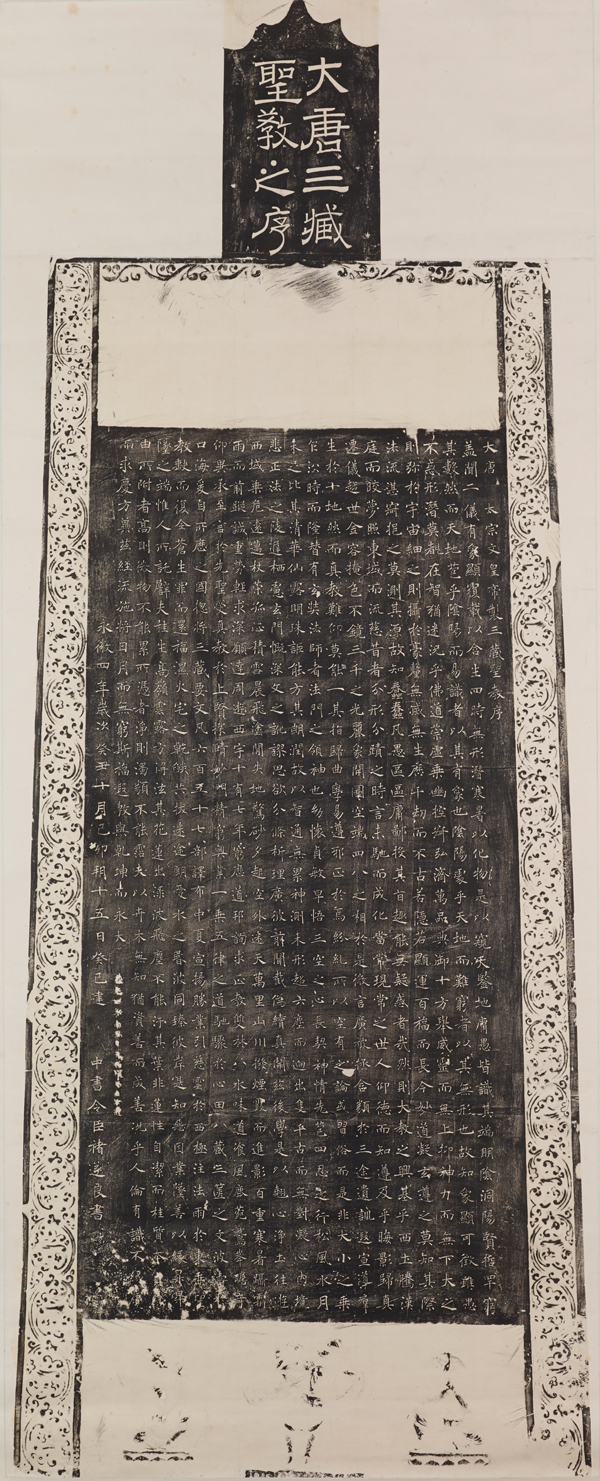

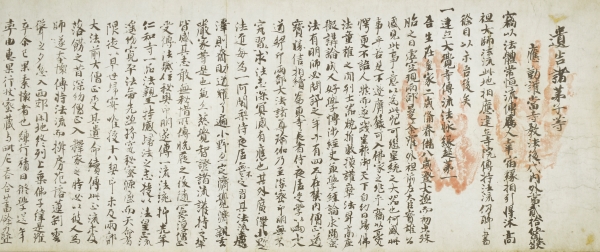

(1)褚遂良(ちょすいりょう)のあとさき

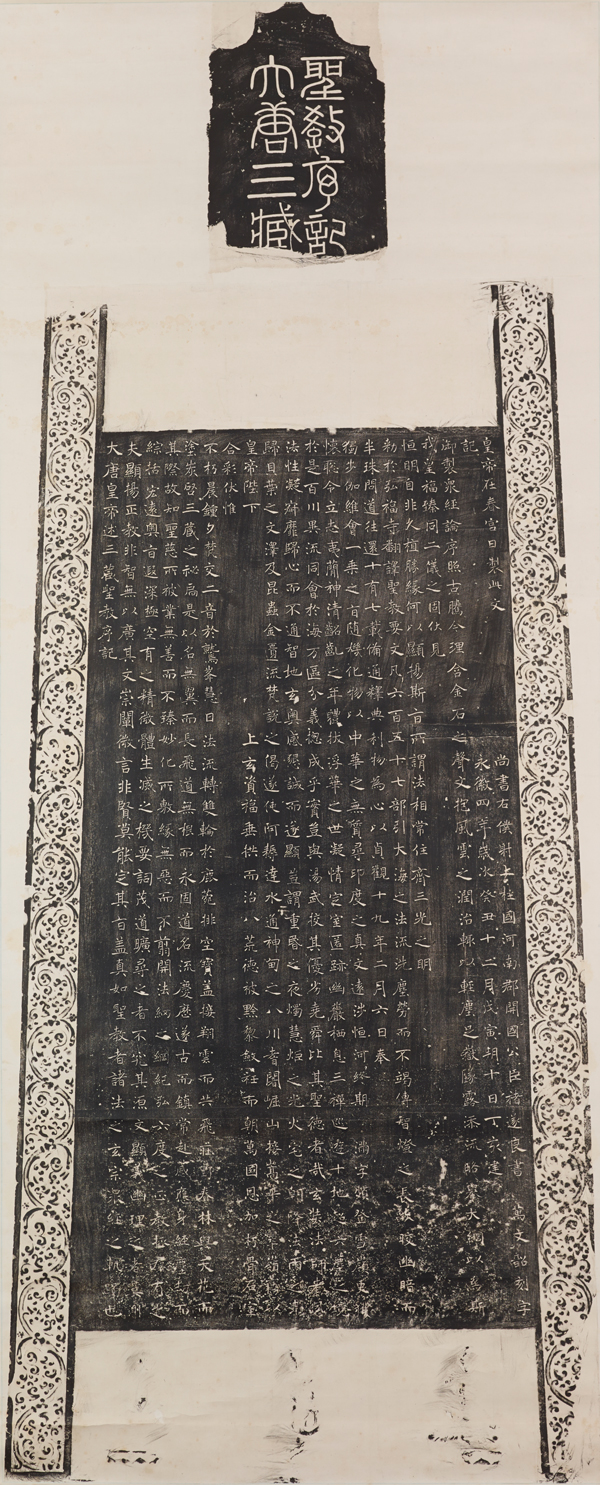

東博では、初唐の三大家の一人、褚遂良の晩年の最高傑作「雁塔聖教序(がんとうしょうぎょうじょ)」が登場。装釘の違いがたのしめるよう、石碑の姿がわかる整本(せいほん)と、切り貼りして折帖に仕立てた剪装本(せんそうぼん)を展示します。当時、この書風を追随する者が後を絶たず、一世を風靡しました。石碑は、陝西省西安の大雁塔に「聖教序」と「聖教序記」の二碑が現存します。

雁塔聖教序 褚遂良筆 唐時代・永徽4年(653)

東京国立博物館蔵【東博後期展示】

雁塔聖教序 褚遂良筆 唐時代・永徽4年(653)

高島菊次郎氏寄贈 東京国立博物館蔵【東博後期展示】

書道博では、隋時代の様式が残る褚遂良のウブな作品「孟法師碑(もうほうしひ)」の剪装本を展示。石碑はすでに亡失し、拓本もこれが唯一で、清時代の大コレクターである李宗瀚(りそうかん)が愛蔵した天下の孤本です。コレクターの想いが込められた装釘もおたのしみください。

孟法師碑(唐拓孤本) 褚遂良筆 唐時代・貞観16年(642)

三井記念美術館蔵【書道博後期展示】

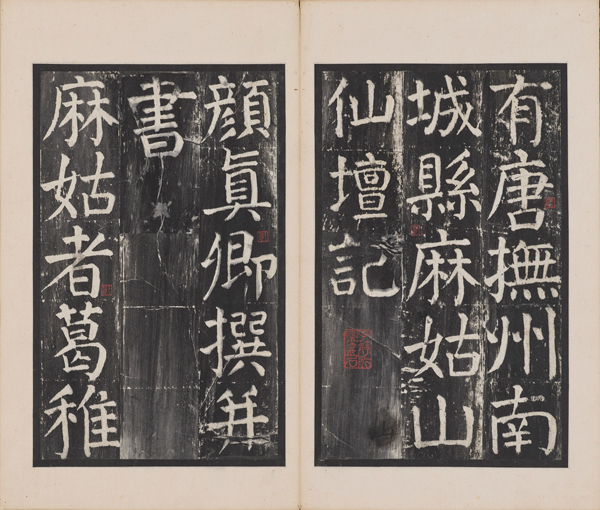

(2)顔真卿の宋拓本、ワン・ツー・スリー

忠臣烈士として知られる唐の四大家の一人、顔真卿の「麻姑仙壇記(まこせんだんき)」は、蚕頭燕尾(さんとうえんび)といわれる、蚕の頭のような起筆と、燕の尾のような払いの筆法が特徴的な、晩年の楷書の名品です。世に宋拓本と伝わる「麻姑仙壇記」は10点に満たないといわれ、今回、東博で1点、書道博で2点を展示します。同じ宋拓でも、墨調や拓のとり方による印象の違いをおたのしみください。

麻姑仙壇記 顔真卿筆 唐時代・大暦6年(771)

高島菊次郎氏寄贈 東京国立博物館蔵【東博後期展示】

麻姑仙壇記 顔真卿筆 唐時代・大暦6年(771)

個人蔵【書道博後期展示】

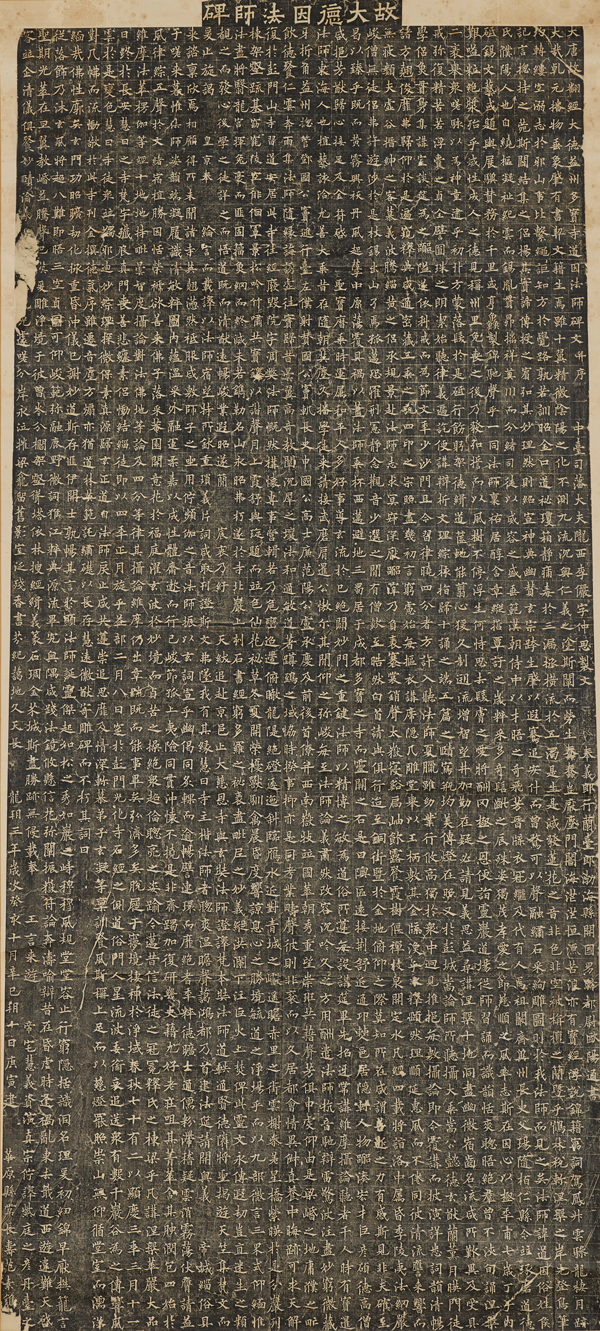

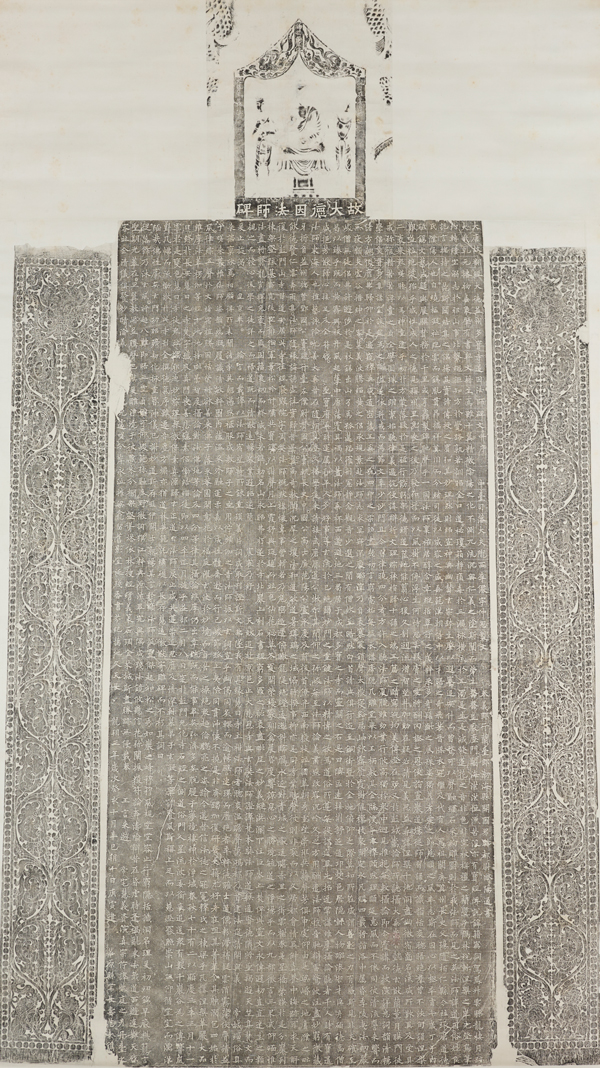

(3)欧陽詢(おうようじゅん)と欧陽通(おうようとう)の親子対決!

初唐の三大家の一人、欧陽詢の書は、険(けわ)しさと勁(つよ)さのある字姿ですが、息子の欧陽通は父よりもさらに険しく、トゲトゲしさが際立ちます。

東博では、欧陽通の「道因法師碑(どういんほうしひ)」の整本2点を、濃墨と淡墨の拓本で紹介します。同じ石碑からとった拓本でも、墨調の違いで雰囲気がガラリと変わります。字口(文字の輪郭線)の鋭さも見どころの一つです。

道因法師碑 欧陽通筆 唐時代・龍朔3年(663)

東京国立博物館蔵【東博後期展示】

道因法師碑 欧陽通筆 唐時代・龍朔3年(663)

東京国立博物館蔵【東博後期展示】

書道博では、欧陽詢の「九成宮醴泉銘(きゅうせいきゅうれいせんめい)」を、整本1点と剪装本7点で紹介します。文字の太細や欠損の状態がそれぞれ異なりますが、どれもみな美しく惚れ惚れする楷書です。

九成宮醴泉銘(端方旧蔵整本) 欧陽詢筆 唐時代・貞観6年(632)

台東区立書道博物館蔵【書道博後期展示】

九成宮醴泉銘(黄自元本) 欧陽詢筆 唐時代・貞観6年(632)

台東区立書道博物館蔵【書道博後期展示】

楷書の極則といわれる、非の打ちどころのない理知的な楷書を書いた父の欧陽詢、険しく古風な筆致を特徴とする息子の欧陽通。親子対決を2館でおたのしみください。

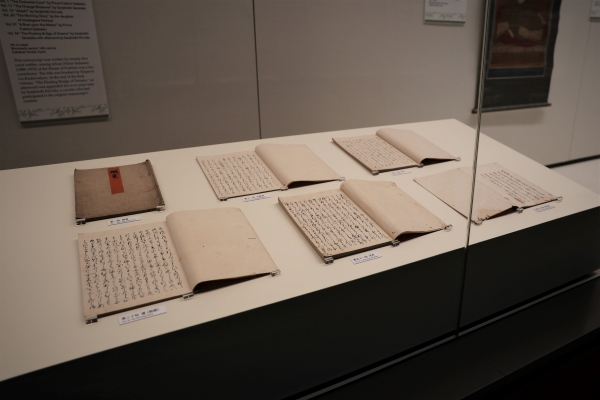

拓本のたのしみ

週刊瓦版

台東区立書道博物館では、本展のトピックスを「週刊瓦版」という形で、毎週話題を変えて無料で配布しています。

東京国立博物館、九州国立博物館、台東区立書道博物館の学芸員が書いています。展覧会をたのしく観るための一助として、ぜひご活用ください。

| 記事URL |

posted by 鍋島稲子(台東区立書道博物館 館長) at 2025年02月04日 (火)

開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺―百花繚乱 御所ゆかりの絵画―」が1月21日(火)より開幕しました。

鎌倉時代・13 世紀 京都・大覚寺蔵 通期展示

カテゴリ:「大覚寺」

| 記事URL |

posted by 田中 未来(広報室) at 2025年01月24日 (金)

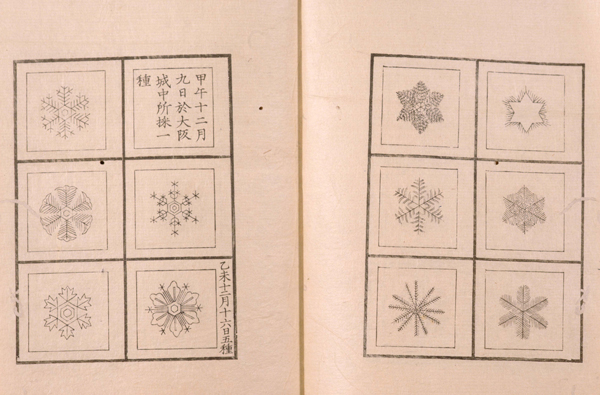

雪の模様といえば、雪の結晶を模様にしたデザインを思い浮かべる方も多いでしょう。雪の結晶は、空から降りてきたばかりのまだ解けていない雪を顕微鏡で観察した際の形です。

この雪の結晶を最初に日本で観察した人は、古河藩(今の茨城県古河市)の藩主、土井利位です。「雪の殿様」と言われるほどに熱心で、20年間かけて顕微鏡を通して雪の結晶をスケッチし、その成果を版本「雪華図説 正続(せっかずせつ せいぞく)」(図1)として刊行しました。顕微鏡の向こう側に見える雪の結晶の形は、日本人にとってまさに「雪の花」。『雪華図説』が庶民の目に触れるようになって以降は、きものをはじめ、さまざまな工芸品の模様に採用されるようになりました。

(図1)雪華図説 正続(部分)

土井利位著 正:江戸時代・天保3年(1832)、続:江戸時代・天保10年(1839) 徳川宗敬氏寄贈

しかし、日本人はそれ以前にも、雪をきものや陶磁器、漆工品などの模様にしていました。室町時代後期(16世紀)以降の雪の模様を見てみましょう。

「胴服 染分地銀杏雪輪散模様(どうぶく そめわけじいちょうゆきわちらしもよう)」(図2)は、石見銀山の奉行、大久保長安のもとで働いていた吉岡隼人が、慶長6~7年(1601~1602)頃に徳川家康から拝領したと伝えられたものです。大胆に斜め縞に染め分けられた上に、銀杏の葉とともに「はつれ雪」と称される雪のもようがデザインされています。これは、空からはらはらと降ってくる雪のひとひらを表わした模様でしょうか。雪がはじけた模様のようにも見えます。「はつれ雪」模様は、江戸時代になると「雪輪模様」に変化し、小さなくぼみのある円の内側に、別の模様を入れたデザインが人気となりました(図3)。

(図2)重要文化財 胴服 染分地銀杏雪輪散模様

(図2)重要文化財 胴服 染分地銀杏雪輪散模様安土桃山時代・16~17世紀

(図3)掛袱紗 紺綸子地雪輪雪持笹模様

(図3)掛袱紗 紺綸子地雪輪雪持笹模様(かけぶくさ こんりんずじゆきわゆきもちざさもよう)

江戸時代・17世紀 橋本貫志氏寄贈

降る雪の模様があれば、積もる雪の模様もあります。積もる雪のことを日本人は「雪持ち笹」(図4)「雪持ち柳」(図5)のように、植物が雪を持つという独特の擬人的な表現を用いています。冷たい雪もふっくらと柔らかく積もり、雪への親しみが感じられます。

(図4)小袖 紅綸子地雪持笹桜模様

(図4)小袖 紅綸子地雪持笹桜模様(こそで べにりんずじゆきもちざささくらもよう)

江戸時代・17世紀

(図5)唐織 萌黄地雪持柳桐菊藤梅片身替模様(部分)

(図5)唐織 萌黄地雪持柳桐菊藤梅片身替模様(部分)(からおり もえぎじゆきもちやなぎきりきくふじうめかたみがわりもよう)

奈良・金春家伝来 安土桃山時代・16世紀

武家の女性が着用した打掛には、雪が降り積もった景色をそのままに模様にしています(図6)。雪景色を特に美しく感じる心は、古くは『枕草子』にも見られ、清少納言が中宮定子の問いかけに応じ、御簾を高く掲げて雪景色を眺める場面が描かれています。

(図6)打掛 紫縮緬地雪景模様

(うちかけ むらさきちりめんじせっけいもよう)

江戸時代・19世紀

本館14室で開催している特集「日本の伝統模様『雪』」(2025年2月16日(日)まで)では、冬にしか見ることのない「雪」に思いをはせた日本人による雪の模様を表した器や着物などを紹介しています。より詳しく雪模様を知りたい方には、展示された作品の雪模様を掲載したパンフレットも本館インフォメーションで配布しています。

特集「日本の伝統模様『雪』」(本館14室)の展示風景

あわせて、本館14室では、本特集の開催期間中、ワークシート「東博雪見 雪のもようをさがしてみよう」を配布中です。このワークシートをつかって、展示室で雪の模様をさがしてみましょう。

また、1月26日(日)のトーハクキッズデーでは、「東博雪見 雪のもようでデザインしよう」と題して、子ども向けのスタンプワークショップを行います。雪の模様のスタンプを押してさまざまな雪に親しんだ後は、ぜひ親子で展示室での「雪見」を楽しんでいただければ幸いです。

(注)ワークシート「東博雪見 雪のもようをさがしてみよう」はなくなり次第配布終了いたします

本館14室 ワークシート「東博雪見 雪のもようをさがしてみよう」配布場所

カテゴリ:特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 小山 弓弦葉(工芸室室長)、中村 麻友美(教育普及室)、阿部 美里(教育普及室) at 2025年01月24日 (金)