1089ブログ

「空海と密教美術」展の魅力を知り尽くした、展覧会の担当研究員に直撃インタビュー。題して、「空海と密教美術」展の楽しみ方。仏像トークはまだまだ続きます。シリーズ(3)-1 彫刻の前半インタビューにつづく、後半をご覧ください。

『現代人は草食系がお好き?』

広報(以下K):研究員から見た、「密教の仏像を楽しむポイント」を教えてください。

丸山(以下M):まず「仏像曼荼羅」については、「お像と同じ高さの目線で見られる」こと。会場ではステージの上から全体を見渡せるので、宇宙のような曼荼羅の空間を体感していただけることと思います。次に「お像を360度から見られる」こと。どの角度から見ても美しく、新たな発見があります。また展示に関しては、「お像をより近くで」ご覧いただけるように心がけました。今までは気がつかなかったような細部の模様や、きれいなお顔立ちをご堪能いただけることと思います。

K:お顔といえば、現在東博ウェブサイト「仏像曼荼羅」人気No.1は?では、やはり帝釈天が大人気で堂々第1位です。

M:えーどうしてかなあ?!他のお像ももっとよく見てくださいよ!!

K:ええ、でも好みは人それぞれですから…

M:最近の日本人はすっかり草食系イケメンに傾倒しているようですが、金剛業菩薩の表情や体つきも見てみてください。均整のとれた筋肉に端整な顔立ち。さながらハンマー投げ選手のようでとても美しい。

国宝 金剛業菩薩坐像(五菩薩のうち) 平安時代・承和6年(839) 京都・教王護国寺(東寺)蔵

K:確かにがっちりしたお体をしていらっしゃいます。投票第2位の持国天もどちらかといえばマッチョですね。

M:いやいや、まだソフトな方ですよ。ハードなのは梵天。大変良い体つきをしています。欧米の方が投票したらきっと梵天が上位に入るはずです。

国宝 梵天坐像 平安時代・承和6年(839) 京都・東寺蔵

K:確かに、国や時代によって好みは変化するかも知れません。なるほど、「仏像曼荼羅」はこういう観点で楽しんでも良いのですね…。

そういえば、個人的に気になったことがあります。東寺であれば大日如来がいらっしゃるあたり(展示室中央)にスポットが当たっているようですが、あの照明は意図されているのですか?

M:してません(あっさり返答)。あれは全体照明です。

K:そうですよね…失礼いたしました。たまたまあの光の中に入って全体を見回したとき、なんだか周りの仏像に護られているような、それでいて責任が重いような、そんな感じを抱いたので、つい…。

M:あぁ、そうかもしれませんね(再びあっさり)。

『世紀の大発見?!』

M:あとは、お像の足元にもご注目ください。邪鬼だけでなく、がちょう、象、馬、鳥など、たくさんの動物が活躍しています。私のおすすめは、醍醐寺の重要文化財 大威徳明王(五大明王像のうち 作品No.96 全期間展示)が乗っている水牛です。

K:本当にかわいいですよね!愛らしいまんまるの目に虜になった方も多いと思います。

M:足元といえば!私は今回の展示で、ある大発見をしてしまいました。新説があるので聞いてくれますか?私はこれでノーベル美術賞(注:そんな賞はありません)をとれると思っています。

K:どきどきしますね!どんなことですか?

M:国宝 兜跋毘沙門天立像(作品No.24 全期間展示)を下で支えている地天女。その両脇にいる二鬼にご注目ください。

国宝 兜跋毘沙門天立像 唐時代・8世紀 京都・東寺蔵

左側が毘藍婆(びらんば)、右側が尼藍婆(にらんば)です。

これらの邪鬼と、和歌山・金剛峯寺蔵の国宝 八大童子立像(出品作品ではありません。画像は高野山霊宝館ウェブサイトをご覧ください)を見比べてみます。すると共通点があるのが分かります。

毘藍婆

毘藍婆と恵光童子(えこうどうじ)は、髪型が酷似していると思いませんか?強いまなざし、眉毛の形、表情、輪郭など、全体の印象がそっくりです。

尼藍婆

一方尼藍婆は、その特徴である太い眉や、きゅっと噛み締めた唇から飛び出した犬歯などが、そのまま清浄比丘童子(しょうじょうびくどうじ)に備わっているような気がします。

八大童子立像は、仏師・運慶が統率して制作されました。運慶は仏像修理のため東寺を訪れていますので、その際にこれを見て影響を受けたのではと考えます。

どうですか?似ているでしょう?

K:うーん…確かに、似ているところは似ていますね。

M:そうでしょう?他の研究員からは「似てないよ」と言われたのですが、絶対に世紀の大発見だと思っています!

K:仏像をいつも近くで見ている丸山さんだからこそ、この2つが繋がったのですね。それがとてもすごいと思います。世紀の大発見!かどうかは私には分かりませんが、そのような新たな説を伺うことが出来て、なんだかとても嬉しいです。もう一度、兜跋毘沙門天をきちんと見てみようと思います。

丸山さん、どうも有難うございました!

日本に真言密教を伝えた、空海の熱き思い。そして今、その息吹を感じ取ることが出来る「空海と密教美術」展。この貴重な展覧会は9月25日(日)までです。ぜひお早めにご来館ください。

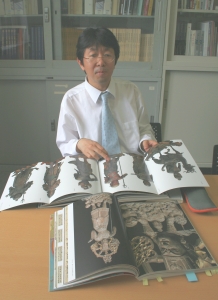

専門:彫刻 所属部署:博物館教育課 教育講座室長

図録を見比べながら、「ノーベル美術賞(注:ありません)受賞の連絡、まだこないなあ…」とつぶやく。子煩悩系研究員の一人。

「空海と密教美術」展の楽しみ方シリーズはこれで終了です。どうも有難うございました。

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、彫刻、2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2011年09月03日 (土)

密教美術初心者代表・広報室員が専門の研究員に直撃取材する、『「空海と密教美術」展の楽しみ方』。

第3回目のテーマはいよいよ「彫刻」です。今回は、彫刻が専門の丸山士郎研究員にインタビューしました。

展覧会開催まで、実に7年もの歳月を費やしたという本展覧会。本当に豪華な、夢のようなラインナップとなりました。今回はその中でも、展覧会の最後を締めくくる「仏像曼荼羅」について聞いてみます。

『大切なあなた』

広報(以下K):「仏像曼荼羅」を初めて拝見したとき、そのかっこよさに思わず「わぁーっ」と歓声をあげてしまいました。展示空間が、仏像のエネルギーで満ち満ちています。興奮冷めやらぬまま会場を後にした方も多いのではないでしょうか。

さて、教王護国寺(東寺)からこれだけ多くの仏像が一気にお堂を出るのは初めてと伺いましたが、これらの8体はどのような基準で選ばれたのでしょうか?

東寺講堂の諸像8体による仏像曼荼羅(イメージ)

東寺講堂の諸像8体による仏像曼荼羅(イメージ)

丸山(以下M):東寺講堂には全部で21体の仏像があります。中央に「如来」が5体、その右側に「菩薩」5体、左側に「明王」5体、そして周囲を「天部」がかためています。

本展覧会は<空海ゆかりの作品>がキーワードですので、空海の時代につくられたのではない「如来」はリストに入れませんでした。「菩薩」と「明王」に関しては、制作当時の表現が色濃く残り、かつ状態の良い2体を選びました。「明王」はさらに、姿が面白いお像という点もポイントでした。あとはこちらからの希望をお伝えし、お寺側にご承諾いただいたという経緯です。

K:そうやってこの8体が選ばれたのですね!この中で特に思い入れのある仏像はありますか?

M:やはり、持国天立像です。私の仏像人生の中で、エポックメイキング的な存在ですから。

国宝 「持国天立像(四天王のうち)」

国宝 「持国天立像(四天王のうち)」

K:それはどうしてですか?

M:学生の頃に初めて持国天立像と出会ったのですが、それまではどの仏像を見ても、迫力という意味においては西洋の彫刻に負けてしまうような気がしていました。しかし東寺の持国天立像は立体のとらえ方が素晴らしいですよね。迫力も西洋彫刻に負けていません。とても感銘を受けたわけです。

K:そんな特別なお像だったなんて!ある意味丸山さんの仏像人生を決定づけたといっても過言ではありませんね!

確かに造形的な意味でも目を引く作品ですね。正面から見たときには気付かなかったのですが、左斜め後ろ側から見たときに、衣がこちら側にたなびいているのがよく分かり、向こうから風が吹いているのだと感じました。

M:そうなんです。正面からだけでなく様々な角度から見ても、仏像に動きがあり見事ですよね。そういう発見があるのも、この展示の楽しいポイントです。

『マンダラのパワー、今も昔も』

K:御請来目録には、「密教の教えは奥深く、文章で表すことは困難である。かわりに図画を借りて悟らないものに開き示す」とあります。東寺講堂の立体曼荼羅は、そういう経緯でつくられたものだと思います。これらの仏像は本当に勢いがあり、その造形のかっこよさに心を奪われてしまったのですが、立体曼荼羅に込められた教えとはどういうものなのでしょうか?

図録では、立体曼荼羅は「金剛頂経」という経典の考えに空海の考えも加えて構成されたと考えられる、とありますが、そもそもこの「金剛頂経」とはどういうものなのですか?

M:初歩的な理解ですが、仏の智慧の世界「金剛界」を明らかにするもので、「即身成仏」へと導くためのお経です。「即身成仏」とは、真言密教の中心となる信仰で、人は誰でも現在の身のまま悟りを開くことができるという考え方です。「金剛頂経」にはそのための修法が書かれているだけで、端的に「密教の教えはこういうものです」という書き方はされていません。重要なのは、曼荼羅から何を感じ取るか、ということだと思います。

「仏像曼荼羅」を見て、どう思いましたか?

「仏像曼荼羅」会場風景

「仏像曼荼羅」会場風景

K:なんだかグッと来ました。上手く言葉に出来ませんが。

M:そうですよね、グッと来るのです。東寺講堂は、当時お坊様たちの修行の場でしたので、現在のように広く一般に開かれた場ではなく、一部の人間しか見ることは出来なかったと思われますが、やはり同じようにグッと来たはずです。ビジュアル的なアピール力がある。空海にとって曼荼羅とは『仏が森の木のように整然と並び、赤や青に輝いている』のだそうで、その世界が本当によく表れています。

K:赤や青に輝く…。そういえば仏像を良く見ると彩色がまだ残っている部分がありますね。

M:それを元に、頭の中で当時の彩色の再現をしてみると、確かに鮮やかな色に溢れ、輝いているように感じます。

(さらに盛り上がったインタビュー後半は近日公開します。どうぞお楽しみに)

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、彫刻、2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2011年08月29日 (月)

今回は不動明王の顔に注目です。

不動明王は怖い顔をして剣と索(ロープ)を持っています。

さまざまな欲望に惑わされる人々の迷いを剣で断ち切り、欲の海に溺れる人々をロープで引き上げてくれる頼りになるほとけさまです。

怖い顔は親が子を叱るのと同じで、人々に対する愛情がその内側にはあるのです。

さて、不動明王の顔は、大きく2種類あります(天台僧円珍が感得した黄不動は作例が少ないので今回は省略します)。

今、本館11室に展示中(2011年5月24日(火)~2011年11月13日(日)展示)の像(C-1525)の顔は、

髪がカールしていて、右目を大きく開き、左目はすがめ、閉じた口の左上の牙と右下の牙が外に出ています。

4枚全て 不動明王立像(部分) 平安時代・11世紀 (C-1525)

一方、現在展示していませんが、当館所蔵のこちらの像は直毛をきれいにとかして、

両目を開き、上の歯で下唇を噛んでいます。

2枚全て 不動明王立像(部分) 平安時代・11世紀 岡野哲策氏寄贈 (C-1851)

こちらは、はじめて不動明王を日本にもたらした空海が伝えた曼荼羅に描かれた姿で、

京都の教王護国寺(東寺)をはじめ真言宗のお寺に多い顔です。

空海(弘法大師)が伝えたのでこの顔の不動明王のことを「弘法大師様(こうぼうだいしよう)」と言います。

それに対して、今展示中の像(C-1525)の顔は、空海より後に中国に渡ったお坊さんが伝えたもので、真言宗、天台宗の両方で造られました。

顔だけではなく、頭のてっぺんも両者は違います。

不動明王立像(部分) 平安時代・11世紀 (C-1525)

中央の花のようになっているのを莎髻(しゃけい)と言います。

髻は髪を束ねたもの、莎は、はますげという草の名前で、これで髪を結うため莎髻と呼ぶのです。

怖い顔に似合わずおしゃれですね。

不動明王立像(部分) 平安時代・11世紀 岡野哲策氏寄贈 (C-1851)

こちらは小さな穴があるだけですが、

以下3枚全て 不動明王立像(部分) 鎌倉時代・13世紀 個人蔵

もとはこういう物が載っていました。

真上からではわかりにくいですね。

頭の頂に蓮の花を載せています。

弘法大師様の不動明王像は必ず頭に蓮華(頂蓮と呼びます)を載せます。

頭の上だけで顔を出さないのは失礼ですね。

こちらの顔は今展示中の像と同様で、しかし莎髻でなく頂蓮を載せる折衷のような形です。

残念ながら、今展示中の不動明王像(C-1525)の頭の上はご覧いただくことができません。

隠れたおしゃれとして紹介しました。

「空海と密教美術」展で出品されている不動明王像(作品No.96 京都・醍醐寺蔵)はどちらの顔でしょうか?

頭の上には何が載っているでしょうか?

胎蔵界曼荼羅(作品No.68 京都・教王護国寺蔵 (2011年8月21日まで展示)、作品No.42 和歌山・金剛峯寺蔵 (2011年8月16日から9月4日まで展示))にも不動明王が描かれていますので探してみてください。

ヒント:赤い焔を背に青黒い体、坐った姿です。左手には羂索(ロープ)、右手には剣を持っています。

(講演会のお知らせ)

本ブログを執筆した当館学芸員が

特集陳列「運慶とその周辺の仏像」(2011年7月12日(火)~10月2日(日) 本館14室)に関連して

講演会「運慶 その造形と人物像」(2011年7月30日(土) 平成館 大講堂 13:30より) にて講演します。

その特集陳列に関連したブログも公開済み。

ご一読の上、ご観覧することをおすすめいたします。

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(東洋室長) at 2011年07月23日 (土)

7月12日(火)より特集陳列「運慶とその周辺の仏像」が本館14室ではじまりました。

ご存知の方も多いと思いますが、運慶とは平安時代末期から鎌倉時代にかけて活躍した仏師です。

今回の特集陳列では、運慶作の可能性が高い大日如来像二体と運慶周辺の仏師の作と見られる十二神将像ほかを展示しています。

11日は、研究員と美術専門のスタッフが作品を展示室に運び長時間にわたり展示を行いました。

こちらは大日如来坐像と阿弥陀如来坐像。大日如来坐像の小ささが目立ちます。

右:重要文化財 大日如来坐像 平安~鎌倉時代・12世紀 東京・真如苑蔵

左:阿弥陀如来坐像 鎌倉時代・12~13世紀 静岡・願生寺蔵

研究員が展示台で高さを調整しています。

こちらの展示台に決まりました。

2つの像のバランスがよくなりました。

展示台の有・無や高さで作品の見え方は一気に変わります。

次は、十二神将像。この迫力は圧巻です。

目の前にいるものを睨みつける表情はどれも精悍です。

十二神将立像 鎌倉時代・13世紀 (戌神、未神 、申神 、巳神 、辰神 を展示)

こちらの十二神将像はケースには入っていますが、 まだこれで完成ではありません。

次はライティングです。

左の画像は「蛍光灯」の照明のみ、真ん中の画像は「スポットライト」のみをつけています。

蛍光灯は全体に明るいのですが平面的、スポットライトは立体感がありますが影がきついです。

両方を調整して長所を引き出したのが右の画像です。

像全体に柔らかな雰囲気が出て、装飾がよりはっきり見えます。照明はこれで決まりです。

さらに、もう一つ重要なポイントがあります!

それぞれの向きです。

台座の向きで合わせると十二神将は直線状に並びます。でもそれでは個々が活きてこないと研究員は言います。

左の戌神はこの方向だと手で目が隠れてしまっています。 せっかくの凛々しい表情が全く見えません。

そこで右の画像のように台座の角度を調整すると表情がよくわかり、また腰のひねりも見え像に動きが出ました。

研究員曰く、像の持っている優しさや力強さを引き出したいと考え、

また、像にとってベストと思える並べ方を考えながら展示をしているとのことです。

このケースにはつけられませんが、顔にスポットライトを当てることができたら、

こんなにも表情がはっきりとわかります。(今回は特別に当てました)

いろんな思いで研究員が展示している作品をご覧になった皆様が、 さらに興味を持っていただけたらとても嬉しく思います。

全体の迫力も感じ取っていただきたいですが、ここでおすすめのポイントをご紹介!

展示している十二神将像の頭に十二支の動物が一つついています (中にはとれてしまっているものもあります)。

下の画像は、その中の一体、辰神 の頭部です。名前のとおり龍が乗っています。

ご覧頂く際は、ぜひ頭上にもご注目下さい。

皆さんはどの十二神将立像が好みでしょうか? きっとお気に入りの一点が見つかると思います。

これら運慶周辺の仏師が制作した作品はどれも細部まで入念で見所満載です。

展示室内は広くないですが、ゆっくりじっくり見ることができます。

こちらは10月2日(日)まで開催しております。ぜひお越し下さい。

| 記事URL |

posted by 江原 香(広報室) at 2011年07月15日 (金)

先日公開したブログの記事「本館3室と11室で善光寺本尊について考える」(2011年05月28日(土)公開)の続きです。

前回、2つの善光寺式阿弥陀三尊像と法隆寺献納宝物の朝鮮半島製とみられる三尊を比べてみました。

その時、脇侍の手の形がぜんぜん違いましたね。

これはどういうことかお話しませんでしたので補足です。

善光寺式三尊の脇侍の手をもう一度見てみましょう。

重要文化財 阿弥陀如来および両脇侍立像(部分) 鎌倉時代・建長6年(1254) C-93

胸の前で左手の掌を上向きにして、その上に右手を重ねるという形です。

これが何を意味する印なのかわかりません。

ところが、法隆寺献納宝物の中にこれに近い手の形をした像が三躯あります。

白雉2年(651)に造られた観音菩薩立像(N‐165)、飛鳥時代の菩薩立像(N‐166)、観音菩薩立像(N‐167)です。

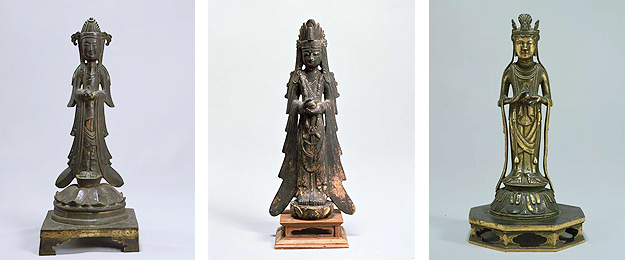

左から順に、観音菩薩立像(N‐165)、菩薩立像(N‐166)、観音菩薩立像(N‐167)

どの像も左手を下に、右手をそれに重ねるようにしていますが、その間に丸い物をはさんでいます。

これは宝珠です。

左から順に、観音菩薩立像(N‐165)、菩薩立像(N‐166)、観音菩薩立像(N‐167)

法隆寺夢殿の救世観音像(国宝)は蓮台上の宝珠から火焔が立ちのぼる様子を表わしたものを同じように持っています。

飛鳥時代にはこのような手の形が多かったのです。

朝鮮半島にも同様の像があります。

善光寺本尊の両脇侍はおそらくこの形なのでしょう。

ちらっと拝する機会を得た人(あくまで夢で見たという話になっています)にはその宝珠がよく見えなかったのでしょう。

鎌倉時代に造られた模像のうち、鎌倉の円覚寺にある像は何かを持っているように見えますがはっきりしません。

そして、ほとんどの模像はただ手を重ねるだけになったのだと考えられます。

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(東洋室長) at 2011年06月10日 (金)