1089ブログ

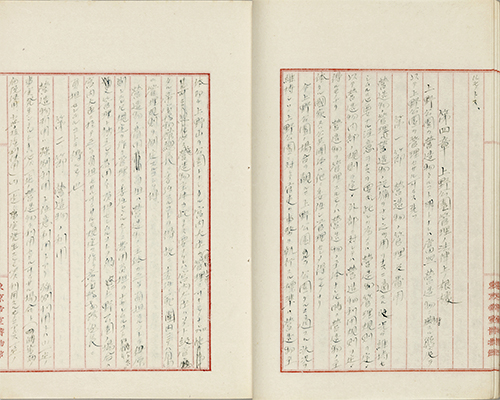

平成24年(2012)の森鷗外生誕150周年に、特集として「帝室博物館総長森鷗外」(2012年7月18日(水)~9月9日(日) )を開催しました(リーフレット)。この展示の事前調査の副産物が鷗外の自筆手稿「上野公園ノ法律上ノ性質」(図1)です。罫紙で20ページに及ぶ長文の無署名手稿が鷗外自筆であることを、筆跡と当時の博物館をめぐる状況から突き止めたものです。鷗外の筆跡はどこにでもあるものではありませんから、新聞紙上でも大きく取り上げていただきました。

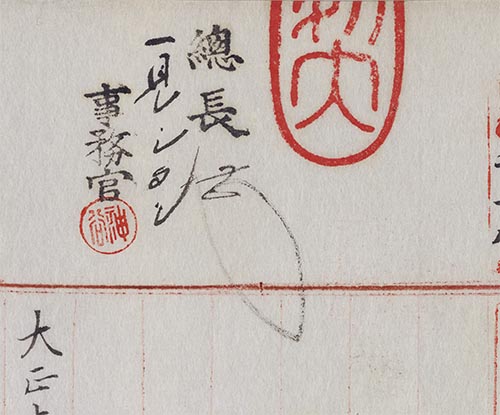

図1:上野公園ノ法律上ノ性質(部分) 森鷗外筆 大正9年(1920)

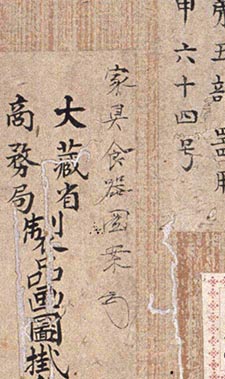

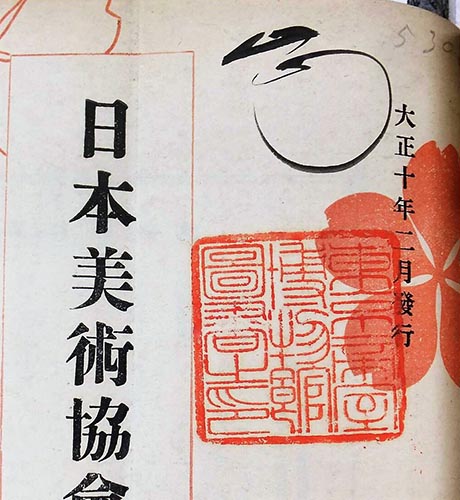

眼が慣れた、というのでしょうか、以来、館内のさまざまな資料を見ていると、鷗外の筆跡が見えてくるようになりました。『大蔵省商務局製品画図掛員考案図式』の表紙に書き込まれた「家具食器図案」の文字と鷗外の花押(図2)を見つけたのは、この資料を他館に貸し出すために状態のチェックをしていた時でした。博物館時代の鷗外の業績として知られる正倉院拝観資格の拡大について調べていて、拝観者の感想文を収録した『日本美術協会報告』の表紙(図3)に大きな鷗外の花押があるのを見た際には思わず「やっぱり読んでいたんですね、森総長!」と心の中でつぶやきました。

図2:書き込まれた鷗外の文字「家具食器図案」と花押

図3:『日本美術協会報告』の表紙にある大きな鷗外の花押

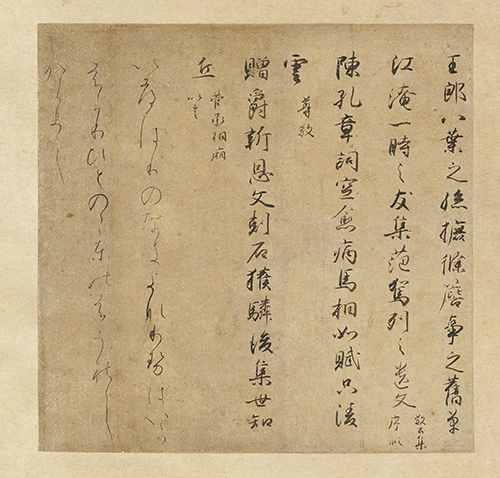

しかし、何といってもいちばん印象深いのは『大正十一年京都奈良両館録』に残された、亡くなる三週間ほど前の短い一言です。同年6月14日、美術書『蕪村画集』が京都帝室博物館に寄贈された旨を報じる文書が東京に届きました。東京帝室博物館の事務官はただちにこれを館内で回覧したのですが、総長鷗外はいつもの決裁済みの花押の他に「一見シタシ」と書き入れたのです(図4)。実はこの画集は前の週に東京にも届いていて、書類上は総長による寄贈受け入れの決裁もされていたのですが、14日の時点でそれは鷗外の記憶になかったようです。

図4:総長鷗外の決裁済み花押の他に書き入れられた「一見シタシ」の一言

健康が悪化していた鷗外は自分の死期が近いことをよく知っていたはずで、そんな中で「一見シタシ」と書いた心境は、どんなものだったのでしょう。実際、鷗外は翌日から病床につき、館に戻ることのないまま、7月9日にその生涯を閉じました。

この5年ほどの間に新たに見つけた鷗外の筆跡は、いずれも断片的なものですが、本人の日記や書簡、さらに同時代の資料をていねいに見比べてゆくと当時の鷗外、そして博物館の仕事の様子を少しずつ明らかにすることができます。今回の特集「帝室博物館総長森鷗外の筆跡」(2018年5月15日(火)~7月8日(日))を通じて、歴史的な資料を突き合わせて隠れた事実を解き明かしてゆく面白さを感じていただければ幸いです。

| 記事URL |

posted by 田良島哲(博物館情報課長) at 2018年05月29日 (火)

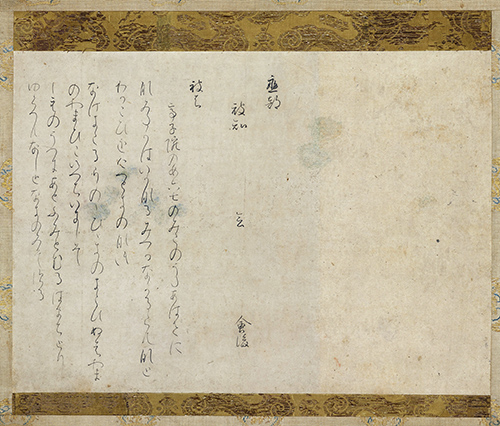

現在、本館特別1室で、特集「ひらがなの美-高野切-」を開催中です(7月1日(日)まで)。「高野切(こうやぎれ)」は、『古今和歌集』の現存する最古の写本です。豊臣秀吉(1537~98)がその一部を高野山に下賜したため、「高野切」と呼ばれるようになりました。日本の書の歴史にとって基本の作品であり、その完成された仮名の美しさは、現代のわれわれが使う「ひらがな」の形のもとであると考えられています。

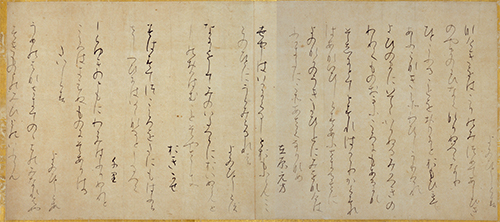

重要文化財 古今和歌集巻十九断簡(高野切) 伝紀貫之筆 平安時代・11世紀 森田竹華氏寄贈

筆者は、紀貫之(872~945)と伝称されてきましたが、実際は平安時代・11世紀の作で、三人の筆者によって寄合書(よりあいがき、分担して書くこと)されています。その三人を、第一種、第二種、第三種と呼び分けます。

左の列:第一種、真ん中の列:第二種、右の列:第三種のひらがな

このように並べてみると、三人の書が違うのがわかります。「の」の字は少しずつ形が違っているものの、どれも「ひらがな」の手本となるような美しい形です。また、線質をみると、第一種と第三種はすっきりとした筆線ですが、第二種はかすれる部分も見られて力の入れ方が統一ではありません。今回の特集では、「高野切」の三人の筆跡をより近くで見ていただけるようなケースに展示しました。三人の仮名を見比べてみてください。

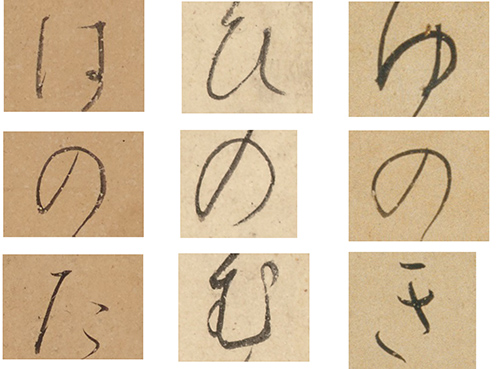

重要美術品 大字和漢朗詠集切 伝藤原行成筆 平安時代・11世紀 森田竹華氏寄贈

この画像は、第一種の筆者による、別の作品です。薄茶色の染紙に、金銀や雲母の砂子を散らした装飾料紙を使っています。『和漢朗詠集』を書写していて、右から漢詩、左の三行の仮名は和歌です。仮名部分は、「高野切」とは趣を変えているようにみえます。「高野切」の三人の筆者は、それぞれ能書(のうしょ、書の巧みな人)として活躍していたようで、別の作品もいろいろと現代に伝わっています。

興風集断簡(名家家集切) 伝紀貫之筆 平安時代・11世紀 森田竹華氏寄贈

この作品は、「高野切」第二種とよく似ています。第二種の書をよく学んだ別の人物によるものと思われます。第二種の書と形は似ていますが、筆線が細いのが特徴的です。繊細な仮名と、浮遊する飛雲の模様が調和しています。

「高野切」やその三人の筆者の書は、それぞれ名筆として、後奈良天皇や後西天皇をはじめとする歴史上の人々が愛好し大切にしたため現代まで伝わってきたものです。今回の特集では、「高野切」と、その三人の筆者の別の作品、さらに、三人の書に類似する作品をご紹介しています。「高野切」の時代の「ひらがな」の美しさを、ぜひご堪能ください。

| 記事URL |

posted by 恵美千鶴子(東京国立博物館百五十年史編纂室長) at 2018年05月22日 (火)

調査研究課の今井です。4年ぶりにトーハクに戻ってまいりました。

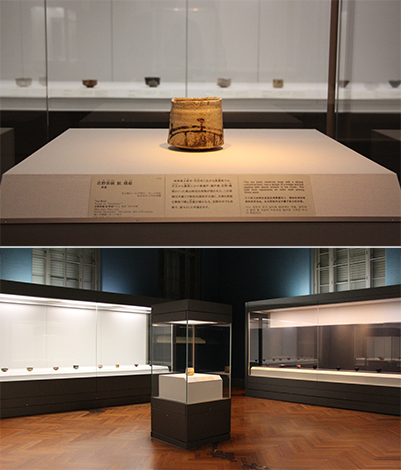

現在本館14室で、茶の湯のために日本国内で焼かれた茶碗を特集する「和物(わもの)茶碗の世界―美濃、樂(らく)、京焼、唐津、高取」を開催しています(6月24日まで)。

特集「和物茶碗の世界-美濃、樂、京焼、唐津、高取」会場(本館14室)の様子

昨年4月11日~6月4日に開催された特別展「茶の湯」を覚えていらっしゃいますでしょうか。そのおりに、ウェブサイト上で「トーハク名碗オールスターズ」、すなわち館蔵の茶碗の人気投票が行われました。

結果は、中国産の唐物(からもの)茶碗が1位から3位までを独占!

朝鮮半島産の高麗(こうらい)茶碗が4位、5位と続き、和物茶碗はすべてその下に沈みました。ずーん……。

和物茶碗の魅力がうまく伝わらなかったのかもしれません。

ここで茶碗の好みの歴史的な変遷と和物茶碗が生まれた背景をざっくり説明します。

唐物茶碗は喫茶の風とともに中国からもたらされました。室町時代には、宝石のような曜変(ようへん)天目や砧(きぬた)青磁を至上とする価値観が成立します。

重要文化財 青磁茶碗 銘馬蝗絆 龍泉窯 南宋時代 (展示しておりません)

やがて室町時代後期になると、いやいや、焼けなりの変化に富んだ灰被(はいかつぎ)天目や、朝鮮半島の無名の陶工が轆轤(ろくろ)の回るままに作った高麗茶碗の一碗ごとの個性の方が趣があるんだという美意識の変化が生じます。

重要美術品 大井戸茶碗 銘有楽 朝鮮時代 (展示しておりません)

ところが、千利休(1522~91)はついにこういった個性すらきっぱりと捨象してしまうのです。

自らの思想を体現した茶碗を長次郎(?~1589)に焼かせます。楽茶碗の誕生です。

黒楽茶碗 銘尼寺 長次郎 安土桃山時代

轆轤を使わず手捏(てづく)ねで成形されているため、正円形ではありませんが、かといってこれ見よがしの変化が付けられているわけでもありません。

高台(こうだい)周りの土や削り痕を隠すかのように、艶のない黒い釉薬で底裏までずっぽりと覆われています。

そのさまは、言語による説明を拒絶しているかのようです。

これが慶長年間(1596~1615)頃になると、ひずみやゆがみ、あたかも抽象絵画のような文様等々、弾けてほとばしるかのように、各々の茶碗が声高に個性を競うようになります。

織部沓形茶碗 美濃 江戸時代(個人蔵)

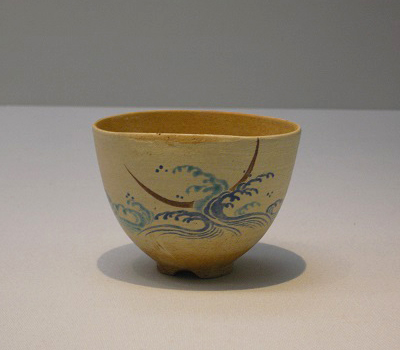

そして、寛永年間(1624~44)頃から今度は一転して瀟洒(しょうしゃ)な作風へと変わってゆきます。

色絵波に三日月文茶碗 仁清 江戸時代

和物茶碗は、日本の茶の湯のために焼かれたものであるため、それぞれを生み出した時代の茶の好尚をストレートに反映しているのです。

あなたならどの時代に共感しますか?

そしてあなたが一服の茶を喫するとしたら、どの茶碗を選びますか?

本館14室 2018年4月24日(火)~6月24日(日)

| 記事URL |

posted by 今井敦(調査研究課長) at 2018年05月14日 (月)

こんにちは。4月よりデザイン室所属になりました神辺です。

さて、特別展「名作誕生-つながる日本美術」のオープンに続き、親と子のギャラリー「サルのひろば」もオープンしました(2018年5月20日(日)まで)。

アートのサルといえば、日光東照宮の三猿「見ザル、聞かザル、言わザル」がおなじみですが、日本美術にはいろんなサルが登場します。

可愛らしいサル、おどけたサル、近所でよく見かけるオジサンに似ている…気がするサル。

今回はそんな愛すべきトーハクのサルたちを4つのコーナーにて紹介しています。

会場内のグラフィックもサルたちが遊んでいます

「親と子のギャラリー」ということで、せっかくなのでうちの子ザル、もとい息子(5歳)と一緒に鑑賞してみることにしました。

親:「今日はサル、見るよ」

子:「ふーじん、らいじんじゃないの?」(Eテレのびじゅチューンで覚えたもよう)

親:「サルだよ」

子:「サルだけ?」

親:「うん。サルだけ」

子:「・・・」

最初のコーナーは「日本人はどうやってサルをリアルに描いてきたの?」です。

日本画でサルの名手といわれる森狙仙のほんものそっくりのニホンザルがお出迎えです。

猿図 森狙仙筆 江戸時代・19世紀 東京国立博物館蔵

ニホンザルの親子の日常の一コマ。顔のしわや毛並まで丁寧に描かれています。

親(心の声):上野動物園で見たサルみたい、子どもをおんぶしているよ、とか言ってくれるかな

子:「あ、サル」

親:「…ニホンザルだね。お隣の絵はテナガザルだよ。中国の絵をお手本にして描かれ―」

子:(食い気味に)「あ!サルのビデオ」

サルのビデオとは、上野動物園で撮影したニホンザルとテナガザルの動画のことです。動画を見ると狙仙の描いたサルが実物をつぶさに写していることがわかります。

次は「日本人はサルにどのようなイメージをもっていたの?」のコーナーです。

サルをモチーフにした作品には、安産、子孫繁栄、長寿など吉祥の意味を持つものが多くあります。

桃に猿水滴 江戸時代・18~19世紀 東京国立博物館蔵

桃とサルの組み合わせには長寿や出世の願いがこめられています。

千疋猿透大小鐔 江戸時代・19世紀 東京国立博物館蔵

サルの鳴き声「キキッ」に「喜」の字を当てて、たくさんのサルを組み合わせたデザインは「喜々猿」といって縁起物、厄除けとして人気がありました。

子:「おさるさんがすっごいいっぱいいるね」

親:「いろんな格好をしたおさるさんがいるね。この中に、『見ザル、聞かザル、言わザル』っていう目を隠したサルと耳を塞いだサルと口を塞いだサルがいるんだけど見つけられる? お母さん、目を隠したサルと口を塞いだサルは見つかったけど耳を塞いだサルがみつからないんだ」

子:「あ!いたよ」

親:「どこ?」 息子の説明では結局みつけられず。

ところでサルは吉祥のような良いイメージだけではなく、要領をえない人を揶揄する表現としても用いられました。

猿鯰木彫根付 江戸時代・19世紀 東京国立博物館蔵

親:「あのサル、どう?」

子:「歯がイーってなってる。にらめっこしてるみたい」

親:「このサル、ひょうたんにお魚をいれようとしてるんだけど、入れられると思う?」

子:「ムリだと思う」

さて3つ目のコーナーは「サルは山の神さまの使いでもあり、ウマの守り神でもあった!」です。

人とサルの関わりは縄文時代からあり、その後信仰と結びつきました。また芸達者なサルはお祭りなどで演技をしたりしました。

そんなサルの姿はお祭りの輿につける人形や猿まわしとして現在でも親しまれています。

猿形土製品 埼玉県さいたま市岩槻区真福寺貝塚出土 縄文時代・前2000~前400年 東京国立博物館蔵

子:「これもサル?」

親:「これはね、大昔のひとが土で作ったサルだよ。口が前に出てウーっていう顔がサルっぽくない?」

子:「うーん、見える・・・かも」(5歳児せいいっぱいの気遣い)

このコーナーには初蔵出しの作品も展示されています。

庚申とサルの関係を知り、庚申に纏わる作品を探していたところ、絵画・彫刻室長の沖松が見つけてくれた作品がこちらです。

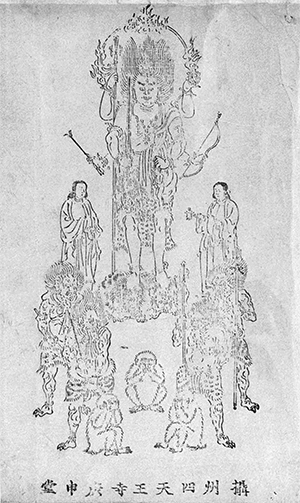

仏画図集 巻14 江戸時代・17世紀 東京国立博物館蔵

実はこの図集全部で15巻もあり、この図は14巻目。今後いつ展示されるかわかりませんので、皆様この機会にぜひ。

さて最後のコーナーは「インド生まれのサルの神さま」です。

日本では山の神さまの使いだったりウマの守り神だったりしたサルですが、インド神話には「ハヌマーン」というサルの神さまが登場します。

ハヌマーン立像 アンコール時代・11世紀 東京国立博物館蔵

親:「これね、ハヌマーンっていうインドのサルの神さまなんだよ」

子:「なんで手を挙げてるの?」

親:「えっ?」

親(心の声):そこっ?! 気になるとこ、そこだったかあ

親:「なんでだと思う?」(出た!困ったときの質問返し)

子:「お歌うたってんじゃない?」

親:「なるほどねー。神さまだからさ、みなさーんきいてくださーいって歌ってるのかもねー」(出た!若干無責任な同調)

親:「歌ってるのかどうか調べてみるね」

というわけで宿題も出たところで親子観賞は終了。

後日、彫刻の研究員に聞いたところ、ハヌマーン立像のポーズはよくわからないとのこと。

もしかしたら施無畏印(せむいいん)の両手バージョンなのかもしれないとのことでした。

数年「親と子のギャラリー」を担当しながらも実際に子どもと会場を訪れたのは昨年に引き続き二度目。

子どもの視点、つぶやきにはっとさせられる楽しい時間となりました。

会場には作品の少し詳しい説明を掲載したリーフレットもご用意しました。観賞のお供にぜひ。

観賞後は顔出しパネルで記念撮影もどうぞ。

| 記事URL |

posted by 神辺知加(デザイン室主任研究員) at 2018年04月26日 (木)

特集「平成30年 新指定 国宝・重要文化財」がはじまりました

新たに国宝、重要文化財に指定されることになった文化財を、広くみなさんにご覧いただけるよう、今年も新指定展が開催されています。

展示会場(本館8室)の様子

今年は、絵画、彫刻、書跡典籍、古文書の分野からあわせて5件が国宝に、絵画、彫刻、工芸品、書跡典籍、古文書、考古資料、歴史資料から53件が重要文化財に指定されました。

このうち、東京国立博物館では、本館8室と11室で50件を展示しています(8件はパネル展示)。

ここでは、本展のキービジュアルを務める国宝、紙本著色日月四季山水図を紹介しましょう。

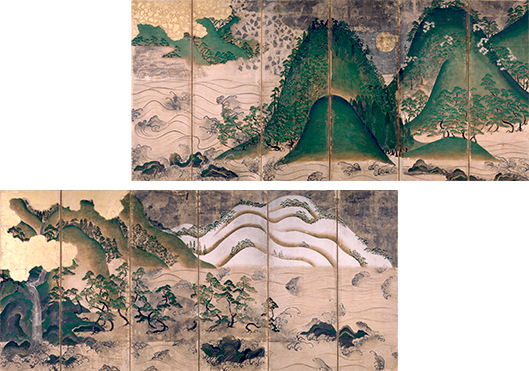

国宝 紙本著色日月四季山水図 室町時代・15世紀 大阪・天野山金剛寺蔵

紙本著色日月四季山水図(しほんちゃくしょくじつげつしきさんすいず)は、六曲一双の屏風で、重要文化財だったものがこの度、国宝になりました。

動感あふれる構成に、大らかな加飾と鮮やかな色彩が共鳴し、独特の迫力を生み出している本作品。荒海を囲む山並みに、右から左へと四季のうつろいが表され、右隻には金の太陽が、左隻には銀の月が配されています。

やまと絵の特質が際立つ優品です。

このほか国宝には、蓮華王院本堂(通称、三十三間堂)に安置される千手観音の大群像「木造千手観音立像(蓮華王院本堂安置)」、興福寺南円堂の「木造四天王立像」(パネル展示)、世界に現存する中で最古の高麗写経の「紺紙金字大宝積経巻第三十二(高麗国金字大蔵経)」、中世村落史研究上、群を抜いて著名な史料群である「菅浦文書(千二百八十一通) /菅浦与大浦下庄堺絵図」が指定されました。

東京国立博物館からは1件、「薄黄縮緬地鷹衝立文様友禅染振袖」が重要文化財に指定されました。

重要文化財 薄黄縮緬地鷹衝立文様友禅染振袖 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵

淡い黄色で染められた凹凸のある風合いの縮緬地(ちりめんじ)に、友禅染と刺繍の技法を用いた振袖で、鷹と衝立を色彩豊かに大胆な構図で表しています。また、衝立の中に表されている梅は、途切れながらも枝振りのよい一本の立木を表現しています。

文様表現と友禅染の技術の点から見ても優れている作品です。

もしかしたらみなさんの身近な地域の作品が指定を受けているかもしれません。ぜひ足をお運びください。

特集「平成30年 新指定 国宝・重要文化財」は、5月6日(日)までご覧いただけます。

平成30(2018)年に新たに国宝、重要文化財に指定された58件を展示します(うち8件はパネル展示)。

2018年4月17日(火)~5月6日(日)

カテゴリ:特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 宇野裕喜(広報室) at 2018年04月17日 (火)