1089ブログ

美術解剖学のことば 第8回「レオナルド・ダ・ヴィンチと美術解剖学」

特集陳列「美術解剖学―人のかたちの学び」は、2012年7月3日(火)-29日(日)の会期をもって、無事終了いたしました。

西洋・日本近代美術、美術解剖学・解剖学、美術教育、森鷗外関係など、多くの美術・美術解剖学ファン、研究者の方々から反響をいただきました。

トーハクにはまだまだ、江戸時代の「重訂解体新書」(キュルムス(杉田玄白訳)・大槻玄沢著)や、

モチーフとしての骸骨、しゃれこうべ、木製の骨(木骨)・・・黒田清輝のヌードデッサン、そして重要文化財「智・感・情」 など、

美術解剖学の視点で語ることのできる作品・資料がいっぱいです!

1089ブログ【美術解剖学のことば】では、より現代的な美術解剖学的視点で、所蔵品を中心に、タイムリーな情報を発信していくつもりです。

今回は、150万人以上が来場した「モナ・リザ」展(1974年)や、「受胎告知」が話題となった「レオナルド・ダ・ヴィンチ -天才の実像」展(2007年)など、トーハクとも深い関わりがあるレオナルド・ダ・ヴィンチに敬意を表し、彼の手稿について触れたいと思います。

-----------------------------------------------------------

レオナルド・ダ・ヴィンチの解剖学手稿は、たいへん幸せな事に、日本でも開催された展覧会で目にする機会に恵まれ、

現在では文庫本で気軽に読むことができます。(やや古い本ではありますが、とても味わい深い内容です。)

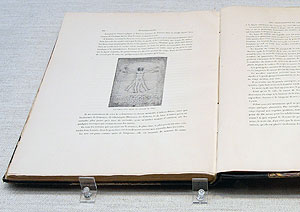

「レオナルド・ダ・ヴィンチの手記(下) 〔全2冊〕」(筆者私物)

杉浦民平 訳 岩波書店 1958年・第1刷発行 1989年・第32刷版

彼の解剖学スケッチは、いま描かれたばかりではないか、と思えるほどなのですが、

その記述は、ヨーロッパの「中世的な科学思想、ならびに、用語をもって語っている」※ので、

現代人が読む場合のコツとして、西欧・中世的な頭にスイッチする必要がありそうです。

※同書中、訳者による「解説」より

おお、このわれわれ人間機械の探求者よ、

君は他人の死によって知識を得るからといって悲しむな。

われわれの創造者がかかる優秀な道具(ストルメント)に

智慧(インテレット)を据付けて下さったことを悦びたまえ。 〔Qu. An. Ⅱ.5 v.〕

レオナルドが機械論的に身体を捉えている事がわかりますね。

彼の解剖スケッチは、身体のうち単体のパーツではなく、

必ず2つ以上のパーツの構造とそれらの関連を示すように描かれています。

たとえば骨と骨、それをつなぐ腱や筋肉、そしてそれらの構造によって

どんな動き/はたらき=機能が生み出されるのか、を描いているのです。

レオナルドはそれを機械的なしくみとして図示し、

その構造が生む「はたらき」の根源である“魂”の存在にまで言及しようとしますが・・・

どうやら「脳」の機能にまで至る記述は見当たらないようです。

魂は判断の中に座をしめているようだし、

判断はすべての感覚が集る場所にあるようだ。

それでこれは共通感覚と称せられる。

そして〔それは〕数多の人々が信じて来たように、

体じゅう到る処に偏在するのではなく、

いなむしろ一部分にその全体が存在している。(後略) 〔De. An. B 2 r.〕

学生の頃、第2外国語ではイタリア語を選択しましたが、

辞書を片手にしてもレオナルドの鏡文字による記述を解読するのは困難です。

(イタリア語を学べばダンテ「神曲」が読める!とおだてられた記憶が)

話を戻しましょう。

今回の特集陳列では、明治期の美術雑誌『美術評論』を展示しました。

この雑誌に、森鷗外・久米敬一郎が无名氏(森林太郎・久米桂一郎)の名で、

「藝用解剖學」を連載したのですが、その挿図にレオナルドの解剖図を使用しています。

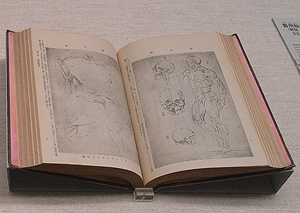

藝用解剖學 (雑誌「美術評論」連載) 无名氏(森林太郎・久米桂一郎)著 明治31~33年(1898~1900) 個人蔵

おそらく当時の日本人にとって、レオナルドの解剖スケッチは、たいへん貴重な情報源であり、

人のかたちの新しい認識方法としては大きな衝撃だったのではないでしょうか。

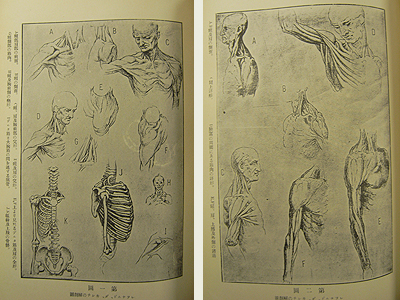

藝用解剖學 (雑誌「美術評論」連載) 挿図のページより

レオナルドの解剖手稿から、いくつかの挿図をコラージュして誌面を構成しています。

もともとレオナルドは「中世的な科学思想」の考えで、自らの経験そのままを書きとめたと思われますが、

鷗外・久米による「藝用解剖學」では、既に近代の科学(医学的)思想からレオナルドのスケッチを紹介しているのがわかります。

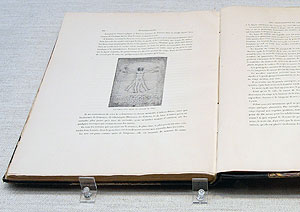

特集陳列では、レオナルド・ダ・ヴィンチ手稿から転載された、

有名な図である「ヴィトルヴィウス的人体図」のページも展示しました。

当ブログ「美術解剖学のことば 第7回<コントラポスト> “人が立つかたち” と “美の基準”」を参照ください。

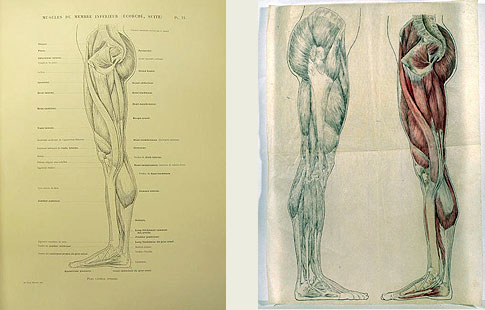

芸術解剖 ― ヒトの外形、静止、運動の記載 ポール・リッシェ著 1890年 個人蔵

Anatomie antistique. Description des formes exterieures du corps humain au repos et dans les principaux mouvements

Paul Richer(1849-1933)

美術解剖学という「学び」において、レオナルドの解剖手稿は、

現在も最高・最良の図譜と記述を参照することができる、

原点であり、ひとつの到達点である、ということなのだと思います。

| 記事URL |

posted by 木下史青(デザイン室長) at 2012年08月22日 (水)

美術解剖学のことば 第7回「<コントラポスト> “人が立つかたち” と “美の基準”」

学生の頃、ヌードデッサンの実技授業がありました。

その授業で大切な事は何でしょう?

それは、人間の身体が、立位(立っている)時に「どのように“重さ”を支えているか」でした。

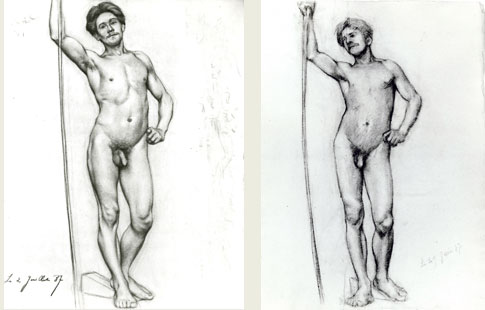

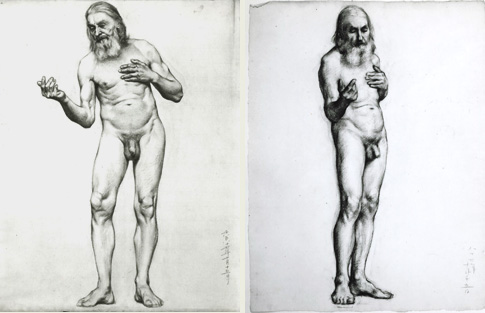

美術解剖学 -人のかたちの学びに展示されている、黒田と久米のデッサンは、

両者とも見事にその“重さ”を描ききっています。

黒田は身体(からだ)全体のバランスを、久米は骨格と筋肉の構造の成り立ちを、

しっかりと「観察」して、それを画面に「表現」しています。

(左) 裸体習作 久米桂一郎筆 明治20年(1887) 東京・久米美術館蔵

(右) 裸体習作 黒田清輝筆 明治20年(1887)

さて、この2枚の「棒を持って立つ裸体デッサン」は、何を表しているのでしょう?

西洋美術の歴史を学ぶと、ひとつの「美の基準」となるキーワードがあるのですが、

それが<コントラポスト>という言葉であり、

その言葉は、すなわちギリシャ・ローマ時代の人体の理想像である、

「カノン」を表す「かたち」のことばなのです。

この2枚のデッサンには、以下の解説を付したのですが、説明不足でしたね。

立位姿勢では、自然に立脚(より体重を支える側)と遊脚(そうでない側)が生まれ、立脚側の腰が上がり、肩は下がり、バランスをとることで自然に有機的な構成が生まれる。

モデルのポーズの重心の下りる位置を編み棒などで測りながら、立位のバランスを意識する。

黒田・久米がルーブル美術館の彫刻をデッサンした時期に描かれた。古代ギリシャの人体の規範となるカノンを示した「槍を持つ人(ドリュフォロス)」を意識したポーズにみえる。

「カノン」は、音楽においても使われる用語なのですが、

美術においては「人体の理想的比例」を表します。

今回の展示では、その「カノン=人体の理想的比例」を表すレオナルド・ダ・ヴィンチの有名な図が展示されています。

芸術解剖 ― ヒトの外形、静止、運動の記載 ポール・リッシェ著 1890年 個人蔵

Anatomie antistique. Description des formes exterieures du corps humain au repos et dans les principaux mouvements

Paul Richer(1849-1933)

話を<コントラポスト>と「ドリュフォロス(槍を持つ人)」に戻しましょう。

コントラポストは、主に彫刻作品として、

西洋美術を展示する美術館では、度々出会うポーズです。

ベルリン美術館にて

黒田と久米のヌードデッサン話からはずいぶん飛躍しますが、

ではトーハクで<コントラポスト>を見ることはできるでしょうか?

日本美術の殿堂たるトーハクでは、それはなかなか困難なのですが、

あえておススメ作品としてご覧いただきたいのが、

平成館に展示されている、近代彫刻の巨匠・ロダン作『エヴァ』です。

エヴァ ロダン作 19世紀(2012年9月17日(月・祝)まで平成館 彫刻ギャラリーで展示中)

この立脚と遊脚の立ち方による造形は、なんと見事なことでしょう。

ロダンは「立ち足」と「支える足」の平板的な空間だけでなく、

そこに「ねじれ」を加える、複雑な立ち方をまとめあげています。

ギリシャ・ローマ~イタリアルネサンス~近代彫刻に至ってしまったので、

話をぐっと<美術解剖学>に引き戻します。

人間が2本の足で、「立つ」ことを可能にする筋肉を、

久米桂一郎の講義スケッチから紹介しましょう。

(左) 芸術解剖 ― ヒトの外形、静止、運動の記載 ポール・リッシェ著 1890年 個人蔵 より

(右) 美術解剖学 講義用スケッチ 久米桂一郎筆 大正時代・20世紀 東京・久米美術館蔵

この図はポール・リッシェの図(左)を、久米桂一郎が写し取った、

足の筋肉を図解したスケッチですが、

特にお尻の筋肉「大臀筋」に注目してください。

背中をぐっと立たせて、美しく立つ姿勢を保つには、

このお尻の筋肉が発達していなければいけません。

他の足の筋肉も、「立つ」ためにはもちろん必須の筋肉ですが、

このお尻=臀部の大きなふくらみは、

「人のかたち」の、もっとも「ヒトらしいカタチ」なのです。

<コントラポスト> <カノン> <ドリュフォロス> <大臀筋>

などのキーワードを、頭の隅に少しだけ置いてみてください。

自分の身体の「重さ」を感じて、その「重さ」を2本の足で支え、

さらに何かの動きを加えた「かたち」をイメージしてみましょう。

黒田清輝と久米桂一郎が、1887年のパリの美術学校の一室で、

「裸婦・裸体の素描稽古」に明け暮れた、その成果の一端を見比べる事ができるのは、

残りあと2日間(7月28日・29日)です。

ぜひ夏の暑い日、トーハク本館・特別1室をデッサン室に見立てつつ、

「裸んぼ」デッサンを眺めていると、

ふだんは気づかないような自分の身体についての発見があります。

7月の終わりに、展示室にてお待ちしております。

(ただし博物館の中で「裸んぼ」になるのは厳禁です(笑))

特集陳列 「美術解剖学―人のかたちの学び」

本館 特別1室 2012年7月3日(火) ~ 2012年7月29日(日)

| 記事URL |

posted by 木下史青(デザイン室長) at 2012年07月28日 (土)

美術解剖学のことば 第6回「黒田清輝の『美術解剖学ノート』」

トーハクには、美術解剖学関係の資料がいくつか保管されています。

そのうち、通称「黒田資料」には、黒田清輝の資料だけでなく、

森林太郎(鷗外)や久米桂一郎に関する資料も含まれています。

今回の展示ではそれらの一部が展示されています。

特に、黒田清輝による 『美術解剖学講義受講ノート』は、

黒田がフランス滞在中に、彼がエコール・デ・ボザール(美術大学校)で行われた美術解剖学のノートで、

これまで全ページが公開されたことはありませんでした。

几帳面なフランス語混じりの日本語で書かれ、第1日目から第8日目という見出しのある、8日間の記録のようです。

会場(本館特別1室「美術解剖学―人のかたちの学び」 )では、モニタ画面を指でスクロールして、

画像データとして全ページをご覧いただけるようになっていますので、是非ご覧ください。

滞仏中の“美術解剖学”受講ノート 黒田清輝筆 明治時代・19世紀

(左が表紙、右が裏表紙)

内容はびっくりするほどきちんととられたノートで、黒田がそれまで法学をしっかり勉強していたことも影響しているかしらと思います。

第一日目は、美術解剖学小史から始まり、今後講義の内容を総論的に述べています。

今日の私が担当する芸大、美大の美術解剖学の授業でも、初回はこの美術解剖学小史をお話ししています!ので、

おお、120年前のフランスの美術解剖学講義と同じなのだな、今日まで連綿と繋がっているのだなぁ!

と、言いしれぬ感慨がありました。

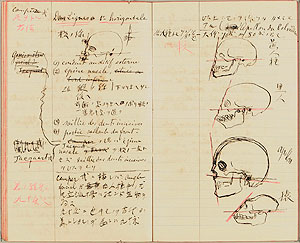

中でもおもしろいのは、第4日目の講義の最初の辺りです。

オランダの解剖学者カンペルの顔面角について詳しい記述をしています。

これは口元の突出の度合いを示す角度で、値が小さい方が前突し、値が大きい方が後退しています。

黒田は、「カンペル式ニ縁レバ顔面角ガ白色人種中ノ尤モ立派ナ骨ハ殆ンド直角ヲ為ス

九十度ニ近キモノヲ古代ヨリ美トシタモノデ遂ニハ九十度」と書き、

さらに強調するように赤字で「美ノ種族ハ九十度也」とも見出しをつけています。

さらに、次のほぼ一頁を使って、

「黄色種、黒人、アポロン、猿」の4つの頭蓋を側面から描き、

これに顔面角を示す二本の線を描き入れています。

(アポロンの頭蓋??!!!ギリシア神の頭蓋をいったいどこで手に入れたのでしょう。)

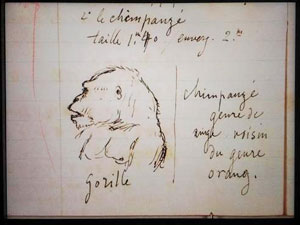

カンペルの顔面角について記されたページ(黒田清輝の美術解剖学講義受講ノートより)

コーカサス人種を顔面角が大きい美しい人種としたこの部分は、

16世紀以降のヨーロッパの植民地主義以降の、西欧優位主義が透けて見え、時代を感じさせます。

今日、人類の起源について、人類学者の多くはアフリカ単一起源説をとっています。

人類すべてのルーツであるマザーランドであるアフリカ。

実は、アフリカの人々こそ遺伝的にも形質的にもほんとうに多様なので、

ここに描かれた口元が突出したステレオタイプ的イメージだけが、

固定化するのは困ったものです。

黒田はどんな気持ちで受講していたのでしょうか...。

しかし、黒田の日記を読むと、現地人の友人宅に泊まったり、一緒に旅に出かけたり、

のびのびとフランスでの留学生活を楽しんでいるようで、

むしろ、「進んだ西欧絵画」に日本がどうしたら追いつけるだろう、

そう考えている様子が、ノートの端々からも覗え、

今回の展示でこのノートを紹介する意義は大きいと考えています。

美術解剖学は、現在、写実の用としての

「人のかたちの学び」であることから今はさらに深まり、

制作者自らがヒトであるのだから、

自身をかたちのうえから知る、

そういう分野となっていると思います。

美術解剖学は古い歴史をもち、

そして、人がヒトである限り、同時にとても新しいものなのです。

▼おまけ

見方によっては衝撃的な内容の「カンペルの顔面角」の講義の1日後、

第5日目の講義で、このゴリラのイラストが登場します。

黒田が描いたゴリラのプロフィール(横顔)のスケッチに、

なんとも哀愁というか擬人化?を感じるのは僕だけでしょうか。

ぜひ会場のiPadで拡大してみてください。(木下)

| 記事URL |

posted by 宮永美知代(東京国立博物館 客員研究員・東京藝術大学 美術教育(美術解剖学II)助教) at 2012年07月26日 (木)

美術解剖学のことば 第5回「久米桂一郎先生にご挨拶とご報告」

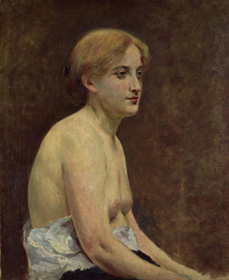

トーハクには、1890年(明治23年)に久米桂一郎が描いた油彩画の習作「裸婦」が所蔵されています。

久米の油彩画は トーハクではこの1点のみですが、

今回の特集陳列では、残念ながら調整がつかず展示することがかないませんでした。

次回の展示機会には、久米の最高傑作の1点を、どうぞお見逃しなく!

裸婦 久米桂一郎筆 明治23年(1890) (展示は未定)

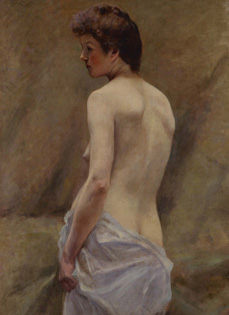

その代わりというわけではありませんが、「裸婦立像(習作)」(1889(明治22)年)を、

久米美術館(久米桂一郎コーナーもご参照ください)からお借りし、

黒田清輝の裸婦・裸体の油彩画と対置して展示することで、

本展の意図することが達成できましたことを、この場であらためて感謝申し上げます。

裸婦立像 久米桂一郎筆 明治22年(1889) 東京・久米美術館蔵

(特集陳列「美術解剖学―人のかたちの学び」にて展示中)

というわけで、トーハクから徒歩5分の東京藝術大学・美術学部構内に居らっしゃる、

久米桂一郎先生にご挨拶と、ようやく公開スタートできたことの報告をしてきました。

といってもご存命ではない久米先生の《胸像》にご挨拶です。(学食・大浦食堂近くです)

久米桂一郎 胸像(東京藝術大学・美術学部構内)

久米先生への僕の感謝のことばを「美術解剖学のことば」としてもいいのですが、

今回は久米桂一郎の美術解剖学分野とのかかわりを、とても豊富な画像・情報と、

深く、読み応えのあるテキストで紹介している、3冊の書籍を紹介します。

◆1冊目は、今回の特集陳列に際し、最も参考とさせていただいた、

『美術解剖学の流れ 森鷗外・久米桂一郎から現代まで 美の内景』 展 図録

(1998(平成10)年7月11日~9月15日 久米美術館発行)

◆2冊目は、今回出品されている「裸婦・裸体素描」を含む、久米の作品を全て掲載している

『久米桂一郎作品目録』 (2000(平成12)年 久米美術館発行) です。

◆3冊は、『方眼美術論』 (久米桂一郎著 1983(昭和59)年 中央公論美術出版)です。

「亡友黒田清輝とフランスに居た頃」の項から抜粋します。

モン・ルウジュの大市場に近い淋しい町に、アンスチテユウシヨン・ミルマンを尋ねて行って、

始めて黒田に逢った時は、丸々とした元気の好いおとなしい少年であった。

(中略)

八七年(1887年)の秋頃ポール・ロワヤルの市場の隣家に住むことになり、

小さな台所も附いているから、近所に居る友達が集まって、

牛鍋で日本飯を会食することも度々あった。

それ以来場処は二三変わったけれど、いつも黒田と合同生活をして、

一八九三年に帰朝するまで、巴里に居るときは最後まで一緒に暮らした。

本展に展示している「裸婦・裸体習作」を稽古した1887年の巴里で、

友達と集まって、「牛鍋で日本飯を会食」とは、

久米と黒田の何とハイカラな青春時代の一幕ではないですか!

| 記事URL |

posted by 木下史青(デザイン室長) at 2012年07月21日 (土)

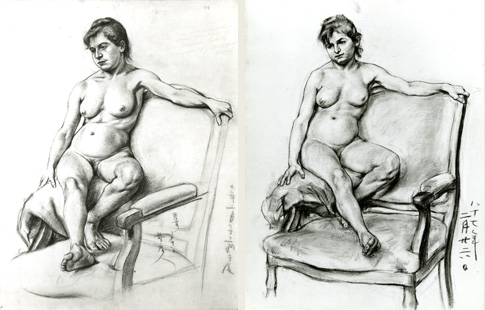

1887年2月の日付のある久米桂一郎と黒田清輝の裸婦デッサン。二人がイーゼルを並べて描いていたことがわかります。

(左)裸婦習作 久米桂一郎筆 明治20年(1887) 東京・久米美術館蔵

(右)裸婦習作 黒田清輝筆 明治20年(1887)

大きな椅子の肘掛けに座る裸婦。なんと難しい構成なのでしょう。

久米は裸婦を画面の中心に入れ、椅子は必要なところだけを描いています。

一方、黒田は消したり描いたりを繰り返しながら、裸婦を描くのと斉しい興味をもってどっしりとした椅子を描いています。

椅子が大きすぎるので裸婦が小さく見えてしまいますが、

このどっしりとした椅子にも魅力を感じていたのでしょう。

実はこの一ヶ月前まで、黒田は「ただ焼炭で、石や土でこしらえた人形を大きく描く」ことをしていました。今で言う石膏デッサンでしょうか。

それから比べると、デッサンの対象は生きていて動くのですから、人体デッサンは石膏デッサンとは全く違います。

ようやく生身の人体と対峙して描くことができる喜びが、黒田のデッサンから感じられます。

一方、久米はデッサンの数も、また人体構造への理解もすでに深く、膝や胸郭の表現などに骨格や筋の内部構造との関係を意識して描いています。

後に久米が美術解剖学に専心することを、すでに暗示するかのように内部構造への興味が顕れています。

でも、両者のデッサンとも輪郭線がはっきりし、やや説明的な意識も強いのかな、と思います。

二ヶ月後、久米と黒田はパリに二間と小さな台所のついたアパルトマンを借り、共同で住み始めました。

窓の大きい日差しの降り注ぐ、植物のある優雅な室内で、お互いの姿を室内風景の中に油画で描いたりしています。

椅子の裸婦から8ヶ月後、10月15日の日付の入ったデッサンを見てみましょう。

(左)裸体習作 久米桂一郎筆 明治20年(1887) 東京・久米美術館蔵

(右)裸体習作 黒田清輝筆 明治20年(1887)

モデルは豊かな髭を蓄えた高齢の男性です。「説教するヨハネ」のような絵になるポーズですね。

久米の人体構造への理解は表現としてもいっそう深まり、久米の最も充実したデッサンの一つに見えます。

一方、黒田の方は手と腕が短縮法で描かねばならず難しいアングルで、紙には消したり描きなおしたり、試行錯誤の跡が見えます。

顔と頭部の描写は、久米がモデルの表情をリアルかつ細やかに捉えているのに対し、黒田は立体的に捉え、雰囲気があります。

「先便より度々申上候通り今年ハ法律ノ方ハ全ク打チ棄て畫學專修の積ニ決心仕候ニ付左樣御承知被下度候 畫學教師コラン先生も不相變深切ニ致呉候間仕合の事ニ御座候」

前年より、法律の勉強と画学という二足の草鞋を履いていた黒田でしたが、1887年は黒田の心の中で絵を描いてゆく決心を固め、

画の道への強い志を、日本の父への手紙の度に切々と伝えるようになります。

人体デッサンと美術解剖学は切り離すことの出来ない描画の基礎で、普通、展覧会ではあまり表に現われることがありません。

本展では黒田と久米の油画制作の背後にある人体との格闘を、二人がどのようにひとのかたちの見方を深めていったのかを、

二人が同じモデルを描いた1887年の12枚のデッサンを通してご覧いただきたいと思います。

※作品はすべて特集陳列「美術解剖学―人のかたちの学び 」( 本館特別1室、 2012年7月3日(火) ~ 2012年7月29日(日) )にて展示。

| 記事URL |

posted by 宮永美知代(東京国立博物館 客員研究員・東京藝術大学 美術教育(美術解剖学II)助教) at 2012年07月15日 (日)