1089ブログ

2017年度の考古相互貸借事業はいわき市考古資料館と行います。

この貸借事業では、特集「いわきの考古学―貝塚と横穴墓―」と題して、いわき市から出土した縄文時代と古墳時代の名品を展示します。

今回のブログでは貝塚から出土したお宝を紹介しましょう。

縄文時代の交流を示す土器から展示ははじまります

福島県いわき市は浜通りと呼ばれる太平洋に面した地域で、その沖合は親潮(寒流、千島海流)と黒潮(暖流、日本海流)が交わる潮目の海、良い漁場として知られています。

このような漁業に適した自然環境が日本列島に出現するのは、実は縄文時代になってからです。

縄文時代になって氷期が終わり、温暖化が進むことによって、各地に入り江や干潟が新たに生まれます。この環境を積極的に活かしたのが縄文時代の人びとです。

いわき市には縄文時代前期から晩期の貝塚が密に分布することでもよく知れられ、往時盛んに行われた漁業の様子を貝塚から出土したさまざまな漁撈具から知ることができます。

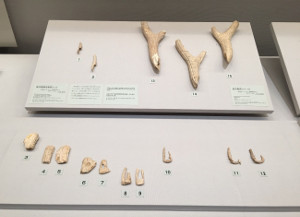

現在と素材は違うも大きく形の変わらない鹿角製銛頭や釣針などの漁撈具

とくに寺脇貝塚から出土した結合式釣針は寺脇型と呼ばれる特徴的なものです。軸部と鉤部(かぎぶ)を別作りにした大形の釣針で、外洋に回遊する大型魚を外洋に回遊する大型魚を対象にしていました。

大形の釣針を作るため、また破損した際に備えて軸部と鉤部を別作りにする工夫が見られます。

これら漁撈具の多くは鹿の角や骨で作られました。

結合式釣針(寺脇型)。この釣針で狙った獲物はマダイやマグロ、サメなどの大型魚です

一方、装身具には笄(こうがい)や垂飾(すいしょく)、腕輪や腰飾があります。これらも動物の角や骨でしばしば作られました。

いわき市域の貝塚から出土した垂飾には鹿の角や骨に加えて、イノシシやサメの牙、サメの椎骨などで作られたものがあります。

イノシシやサメは凶暴で、時に人に危険を及ぼす恐れのある動物ですが、当時の人びとはあえて、このような動物の骨や牙を用いて装身具を作りました。

その背景には動物への畏怖や動物のもつ力にあやかりたいという思いがあったためと考えられています。

さまざまな動物の骨や牙で作られた装身具は、縄文人の動物観を知る手がかりです

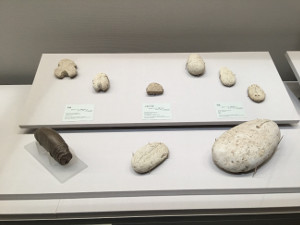

また縄文時代の儀礼の道具である岩偶(がんぐう)や人面付岩版(じんめんつきがんばん)も見どころ。

これらは、いわき市域では縄文時代晩期に盛行しました。

この材料となったのが阿武隈(あぶくま)山地の東縁に発達する相双(そうそう)丘陵を形成する凝灰質泥岩(ぎょうかいしつでいがん)です。軟質で加工がしやすいため岩偶や岩版の材料として用いられました。

泥岩の素材の柔らかさを感じさせる岩偶や岩版は儀礼に用いられました

今回ご紹介した貝塚から出土した骨角製の漁撈具や装身具、そして儀礼の道具である岩偶や岩版の材料は、「地のもの」。いわきの素材を見事に活かしたものです。

これらを作り出した当時の縄文人の姿を思い浮かべながら、展示をごらんいただければと思います。

※今後SNS(Twitter, Facebook, Instagram)でいわきの考古作品を紹介していきます。「#1089考古ファン」で検索してみてください。

| 記事URL |

posted by 品川欣也(考古室主任研究員) at 2017年10月11日 (水)

秋が近づくと月を眺めたくなるのは僕だけでしょうか。

いえいえそんなことはないはずです。

月を詠んだ和歌がたくさんあるように、人は、いにしえより月に格別の思いをいだいてきたのです。

福岡県朝倉市の水(すい)神社には、「月見石」とよばれる石があります。

眼下には筑後川。

中大兄皇子(天智天皇)の母・斉明天皇は朝倉の地で崩御されました。

皇子はこの「月見石」にお座りになり、亡き母をしのんだという伝承があります。

東洋館で展示中の画像石にも月が登場します。

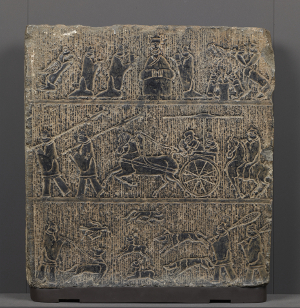

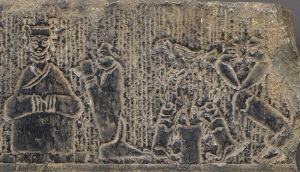

画像石(がぞうせき) 西王母/馬車/狩猟

中国山東省晋陽山慈雲寺天王殿

東洋館7室で展示/通年

でもそれは一見しただけではわかりません。

少しずつ内容を掘り下げて見ていきましょう。

画像石の図像は上中下の3段構成。

ここでは最上段の図に注目したいと思います。

真ん中に座るのは、この画像石の中心的な人物と考えてよいでしょう。

なぜならこの人物だけが正面を向いていて、そしてこの人物を中心に、左右対称をなすような構図をとっているからです。

中央の人物は誰?

ではこの人物は何者なのでしょうか。

きっと偉い方に違いありません。でも、着衣には際立った特徴はないようです。

そこで頭をみてみましょう。頭の両側にかんざしをつけています。

かんざしは中央が丸で、上下に三角形の飾りがついています。

こうした頭飾りをつけた人物像は、後漢時代になると画像石や銅鏡、玉器などにさかんに表されるようになります。

ときには人物の名前や飾りの名前が付されていることもあります。

そうした事例により、この頭飾りは「勝」と呼ばれていたかんざしであり、それを身に着けるのは西王母であることが判明するのです。

三本足のカラスとウサギ

西王母のすぐ脇には側仕えの者が坐し、そのうしろには上に三本足のカラス、下に2羽のウサギがいます。

三本足のカラスは、西王母に仕えて食事の世話をする神鳥であると『漢書』などに出てきます。

2羽のウサギは玉兎(ぎょくと)です。臼の中には不老不死の仙薬があり、これをかわるがわる杵で搗いているとされます。

その後ろにいるのは双頭人面犬とでもいいましょうか。なんとも不思議なすがたをしています。

人、人、・・・人?

次に西王母の右側、私たちから向かって左側の図像をみていきましょう。

こちらは簡単ですね。前から側仕えの人、その後ろにも人、そして、人…?

いやいや3人目はどうみても人ではありません。

同じ姿勢なのでつい流し見してしまいましたが、体は人間、顔は鳥。翼も生えていて、しかもちょっと宙に浮いています。

鳥頭の神人です。ここでは鳥人と呼ぶことにしましょう。

帰宅して居間にこんな鳥人が座っていたらびっくりしますが、ここでは普通とみえて、みな落ち着き払っています。

そう、この鳥人もまた西王母にお仕えする者なのです。

カラスとウサギの示すもの

ふたたびカラスとウサギに戻りましょう。

三本足のカラスは太陽を象徴します。

前漢時代にはそうした考えが定着しており、出土資料はもとより『淮南子』という文献にも記載があります。

一方のウサギは、ここにはいませんが蟾蜍(せんじょ)というカエルと共に、月を象徴します。

これも『淮南子』や『楚辞』といった古記録に記載があります。

ウサギを描けば、それは月。

画像石の月はここにありました。

西王母は、崑崙山(こんろんさん)という山で暮らしていると考えられていました。そこに太陽や月を表すことで、その山がはるか彼方にあることを示しているのでしょう。

4世紀に王嘉という人が著した『拾遺記』にも、崑崙山に崑陵の地というものがあり、その高さは日月よりもずっと上であるという記述があります。

また、太陽は昼間を照らし、月は『楚辞』に「夜光」と書かれるように、夜を照らす存在です。この両者をあわせて表現することで、西王母のまわりは昼夜かわらず明るいという、いわば永遠性を象徴する表現がとられているわけです。

考古学は、地下に埋もれた人類の営みの痕跡を研究の対象とします。

その営みとは、日常生活にとどまらず、今回ご紹介した画像石の図像のように、精神世界をも含みます。

あたかも日常を詠む和歌に深い精神性が宿るのと同じように。

それが人類の営みである以上、本来この両者は不可分の関係にあるのです。

考古学が扱う領域はどこまでも広く、そしてどこまでも深いのです。

ところで、冒頭で触れた中大兄皇子は、多くの歌を詠まれました。

もちろん月にまつわる歌も。

わたつみの豊旗雲に入日さし今宵の月夜さやけくありこそ

「大海に雲たなびき入り日差す。今宵の月はきっと明るく照るだろう。」

1日を終えた充実感がうかがえます。

秋の夜長の到来。トーハクは金曜と土曜は21時まで開館しています。

しかも、ちょうど「博物館でアジアの旅」を開催中。

夜、東洋館に足をお運びいただき、月のウサギに出会えたあかつきには、空を仰いで一句詠むのもまた一興です。

トーハクくんも月(ウサギ)を見ながら一句

「まんまるのお団子大好き月見だほ」

食欲の秋に意気込み十分のトーハクくんなのでした

※今後SNS(Twitter, Facebook, Instagram)で東洋館のお月見作品を紹介していきます。「#1089考古ファン」で検索してみてください。

| 記事URL |

posted by 市元塁(特別展室主任研究員) at 2017年09月05日 (火)

考古展示室にも仏像が展示されていることをご存知でしょうか?

それは…

「ここだほ!」

テーマ展示「塼と塼仏」/考古展示室

トーハクくん、大正解! そうです。考古展示室では塼仏(せんぶつ)を展示しています。

さて、開催中の特別展「タイ ~仏の国の輝き~」、皆さんはご覧になりましたでしょうか。

タイを代表する仏教美術品が一堂に会する貴重な展覧会です。

会場には古代から現在までのタイの歴史と文化に関する作品が展示されていますが、こちらの塼仏はご覧になりましたか?

塼仏

バンコク国立博物館蔵

8月27日(日)まで特別展「タイ ~仏の国の輝き~」で展示中

これはタイのトラン県カオサイ洞窟出土の塼仏です。

涙滴形の中に、蓮華の上に足を組んだ4臂の観音菩薩像が型押しされており、9世紀頃のものと考えられています。

タイを含め、マレー半島ではこうした塼仏が洞窟や山の上から出土しており、僧侶が修行した場所ではないかと推測されています。

そもそも、塼とは現在でいうレンガやタイルのようなもの。粘土を焼き固めて作られました。

この塼に仏像を表したものが塼仏です。寺院の壁をタイルのようにして飾りました。

通常、塼仏は笵型に粘土を押し当てて作られます。そのため、形や図像が同じものがたくさんあります。

これまでの研究成果によれば、以下の工程で作られていたと考えられます。

(1)原型をつくる

木や金属を素材として原型をつくります。塼仏そのものを原型とする例も考えられます。

(2)笵型をつくる

原型に粘土を押し当て笵型を作り、細かな表現を加えます。

塼仏笵(せんぶつはん)

奈良県桜井市 山田寺跡出土 飛鳥時代・7世紀

東京国立博物館蔵

12月25日(月)まで展示中/考古展示室

(3)笵型の乾燥・焼成

(4)塼仏をつくる

(3)で作った笵型に粘土を押し当てて、乾燥したら型から粘土を外します。

(5)塼仏を乾燥させ、焼き固めます

(6)仕上げ

表面に金箔を貼ったり、彩色を施す場合があります。金箔が剥がれないように、表面に漆が塗られていたようです。

塼仏は大きく形によって、方形と火頭形と分けられ、また、仏様の配置から独尊、三尊などに分けられます。

「方形三尊塼仏」のように、本尊と脇侍だけでなく飛天が舞う例などもあります。

重文 三尊像塼仏(さんぞんぞうせんぶつ)

奈良県高取町 南法華寺出土 飛鳥時代・7世紀

東京国立博物館蔵

11月26日(日)まで展示中/考古展示室

独尊像塼仏(どくそんぞうせんぶつ)

奈良県明日香村 紀寺跡出土 飛鳥時代・7世紀

東京国立博物館蔵

12月25日(月)まで展示中/考古展示室

塼仏の構図は唐代に類例があり、7世紀後半に始まる遣唐使によって日本に伝えられた可能性が高く、日本ではもっぱら7世紀後半から8世紀前半にかけて、近畿地方を中心に流行したようです。

さて、考古展示室の塼仏をよく見ると、表面が赤茶色のものや焦げ痕のようなものが付着しているもの、表面がざらざらと荒れているものなどがあります。

三尊像塼仏残欠(さんぞんぞうせんぶつざんけつ) ※写真右は部分拡大

奈良県明日香村 橘寺出土 飛鳥時代・7世紀

東京国立博物館蔵

12月25日(月)まで展示中/考古展示室

これは、何らかの熱を受けたためと考えられます。

先ほど「塼仏の制作工程」(6)でご紹介したように、塼仏には金箔や彩色が施されていたので、おそらくは、もともと寺院で飾られていたものが、火災によって表面の金箔や彩色がなくなり、焦げ痕が残されたのでしょう。

なかには、熱によって表面の金箔が溶けて、ごく微小の金粒となって残されている場合もあります。展示室では難しいですが、実物を手に取りルーペでよく観察すると金粒がかすかに輝いて見えます。

モノに残された痕跡は、それがどのような経緯で現在に伝わったかを推測するヒントとなるので、考古学では資料観察がとても重要なのです。

形や模様だけじゃなくて、キズや付着物にも注目だほ

さまざまな国と地域の作品を見比べられるのも、トーハクの魅力の一つです。

特別展「タイ」と考古展示室は同じ平成館にある展示室。

特別展をご覧になった後は、考古展示室の仏教考古学関連の作品をぜひ見比べてみてください。

きっと新たな発見があると思います。

※今後SNS(Twitter, Facebook, Instagram)でトーハクの塼仏を紹介していきます。「#1089考古ファン」で検索してみてください。

| 記事URL |

posted by 井出浩正(特別展室主任研究員) at 2017年08月15日 (火)

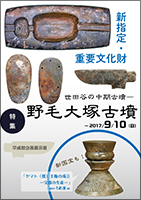

現在、平成館企画展示室で展示中の「新指定 重要文化財 野毛大塚古墳-世田谷の中期古墳-」の展示デザインについてお話します。

この野毛大塚古墳の特集展示では、普段の展示とは異なる、少し変わった展示方法に挑戦しています。

特徴は、展示品と一体になったグラフィックです。

野毛大塚古墳の展示風景

通常、展示品や解説、題箋は下の写真のように、別々に互いに干渉しないように配置されています。

総合文化展の展示風景/本館2階展示室

作品や解説、題箋が干渉しないように配置されている

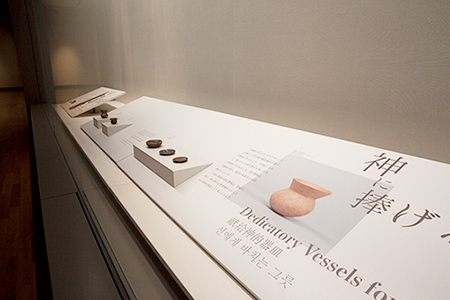

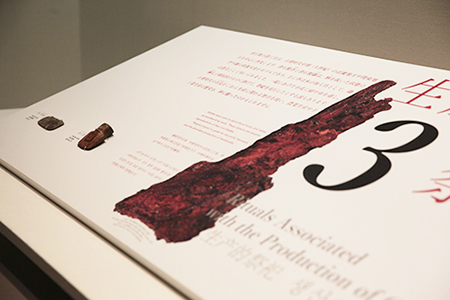

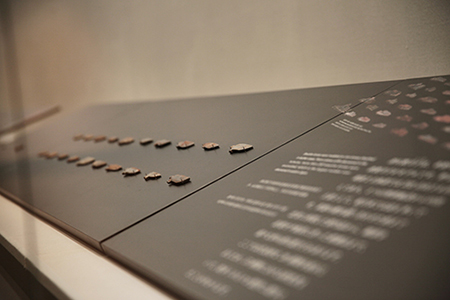

しかし、今回の展示では斜めの展示台に作品とグラフィック(解説や画像、題箋)が一体となって並んでいます。

作品とグラフィックが一体となった野毛大塚古墳の展示台

これによって、一巻の絵巻を見るようにスムーズに展示を観ることができます。

鑑賞者の目線を比べると違いがよくわかります。

通常の展示で、展示品が低い位置にある場合、人の目線は、以下のようになります。

〈通常の展示の目線 パネル↑・作品↓・パネル↑・作品↓・パネル↑・作品↓・・・〉

首を上下する必要があり、これを繰り返すと疲れてしまいます。

一方、今回の野毛大塚古墳の展示では、このような目線となります。

〈野毛大塚古墳の展示の目線 パネル↑・作品↓・作品↓・作品↓・パネル↑〉

壁付きパネルを始めと終わりの2箇所にまとめ、なるべく目線が上下しないつくりになっています。

このような目に見えない、目線のデザインもとても大切な要素です。

もちろん全ての展示を今回のように作ればいいというわけではありませんが、今回の企画と展示品を考慮した結果、最適な展示方法としてグラフィックと一体になった展示に至りました。

「展示の性格」に合わせその都度、最適な展示方法を考えていく必要があるのです。

今後、みなさんが博物館の展示を観る際に、どんな意図でデザインされているか意識しながら観ると、「“この作品の”・“この展示の”ここを見せたい!」という研究員やスタッフの意図が見えてくるかもしれません。

|

【展示情報】 特集「新指定 重要文化財 野毛大塚古墳ー世田谷の中期古墳ー」 会場:平成館 企画展示室 期間:2017年7月11日(火)~2017年9月10日(日) |

| 記事URL |

posted by 荻堂正博(デザイン室) at 2017年08月01日 (火)

【トーハク考古ファン】重文指定記念! 多摩川で古墳さんぽ ~野毛大塚古墳を訪ねて~

トーハク考古ファンの皆様、おさらいです。

2017年はトーハクの古墳時代の作品にとって記念すべき年となりました。

さて、何があったのでしょうか?

まずは、

トーハク所蔵の東京都・野毛大塚古墳出土品が重要文化財に!

重要文化財指定を記念して特集「新指定 重要文化財 野毛大塚古墳―世田谷の中期古墳―」を開催中だほ

そして、

トーハク所蔵の奈良県・東大寺山古墳出土品が国宝に!

古墳といえばトーハクくん。国宝指定にコーフン!

さらに、

岐阜県・船木山(船来山)24号墳出土品が出土50周年!

平成館考古展示室で主要な作品を展示中だほ(12月3日[日]まで)

東大寺山古墳については1089ブログ「新国宝をお披露目! 東大寺山古墳出土の謎の大刀」をご覧いただくとして、今回は1つめの野毛大塚古墳について紹介します。

野毛大塚古墳は、東京都内に残る5世紀の古墳として全国的にも著名です。

「東京みたいな都会にも古墳があるんだほー」というトーハクくんのように、意外に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

確かに地方に比べると、東京では古墳があったと実感する機会は少ないかもしれませんね。

しかし、実際には古墳時代の東京には数多くの古墳が作られました。

実はトーハクのある上野公園内にもたくさんの古墳があったといわれ、表慶館の立つ場所にもかつて古墳がありました。

この場所にも古墳がありました。鉄刀や馬具などが出土しています

多くは消滅してしまいましたが、現在、上野公園内には約70mの前方後円墳である摺鉢山(すりばちやま)古墳が残っています。

山登りならぬ古墳登りをして、墳頂で休憩をされている方も多いです。

世田谷区と大田区の多摩川左岸にも、数多くの古墳が作られ荏原台(えばらだい)古墳群と総称されます。

そのなかの1基が野毛大塚古墳なのです。

この荏原台古墳群は比較的よく古墳が残っていますので、古墳さんぽがオススメです。

東京に来たころは私も実際に歩いて回りました

東急大井町線の等々力(とどろき)駅を降りるとすぐに、等々力渓谷があります。

この渓谷には1㎞ほどの遊歩道があり、かつての世田谷の自然を留めています。

渓谷内を進むと等々力渓谷横穴群があり、この横穴群から、東には5世紀の御岳山(みたけさん)古墳、西には今回の主役・野毛大塚古墳があります。

緑あふれる等々力渓谷。古墳ファンならずとも歩いて楽しい遊歩道です

等々力渓谷横穴群の3号横穴は、ガラス越しに内部を見学できます

野毛大塚古墳は、玉川野毛町公園の敷地内にあります。

公園には野球場やテニスコートがあり、運動をする人や子ども連れ、(そしてきっと古墳ファンも!)で賑わっています。

野毛大塚古墳は、全長82mもある帆立貝形古墳。

帆立貝式古墳とは、前方後円墳の前方部が短くなり、あたかも帆立貝のような形をした古墳のことです。

現地に行くとその大きさがわかります

墳丘に登ることもできます。

墳頂には、どのような遺物がどこから出土したのかわかるように、4つの埋葬施設(第1~4主体部)がタイルで復元されています。

白い部分が埋葬施設のあった場所です

この4つの埋葬施設のうち、箱形石棺(第2主体部)から出土した大半の遺物は、トーハクで所蔵しています。

他の埋葬施設からの出土品は世田谷区の所蔵で、昨年、国の重要文化財になりました。

そして今年、トーハク所蔵品が重要文化財に指定されることになりました!

このトーハク所蔵の野毛大塚古墳出土品は、新指定のお披露目を兼ね、特集「新指定 重要文化財 野毛大塚古墳―世田谷の中期古墳―」として展示しています(~9月10日[日]/平成館企画展示室)。

会場は考古展示室の向かい側、企画展示室です

野毛大塚古墳には4つの埋葬施設があったため、被葬者は4人いたと考えられます。

多摩川左岸一帯に影響力をもつ、歴代の首長やその一族が葬られました。

この野毛の首長は地域を収めるために、時には武装し、時には祭祀をしました。また、近畿地方のヤマト王権とも結びつきを深めました。

第2主体部からの出土品(当館所蔵です)は、祭祀具である滑石製模造品が多くを占めています。

野毛大塚古墳出土の滑石製模造品

水や生産に関わる滑石製模造品が多く、無事に稲が稔り、豊作になるように、首長が神に願いを込めたのでしょう。

なかでも、水を介した祭祀に関わる槽(そう)はここでしかみられないもので、下駄も類例が少なく貴重です。

滑石製槽

滑石製下駄

滑石製刀子はトーハク所蔵品で232点あり、ひとつの埋葬施設からの出土量として東日本で最大量を誇ります。このように全国的にみても貴重なものを、この野毛大塚古墳の被葬者は所有していました。

さて、古墳さんぽに戻りましょう。

さんぽの最初に、荏原台古墳群は世田谷区のみならず大田区にも広がっていると説明しました。

大田区側の古墳へは、野毛大塚古墳からも点在する古墳をたどりながら歩いて行けますが、電車を使う方法もあります。

最寄り駅は東急線の多摩川駅で、駅からすぐのところに多摩川台公園があります。

この公園では、4世紀や6~7世紀の古墳を見学できます。

古墳に登ることはかないませんが、亀甲山(かめのこやま)古墳や宝莱山(ほうらいざん)古墳のような古い前方後円墳や、一列に並ぶ6~7世紀の多摩川台古墳群は見応えがあります。

公園内には荏原台古墳群を紹介する古墳展示室もあります。

亀甲山古墳は4世紀の前方後円墳です

奥から順に多摩川台第3号墳、第4号墳、第5号墳。6~7世紀に築造されました

「東京に、こんなに古墳があるんだ!」と驚きませんか?

トーハクで野毛大塚古墳出土品の重要文化財指定を祝い、古墳さんぽで東京の魅力を再発見する…これが、この夏、トーハク考古ファンの皆様にオススメの過ごし方です。

※今後、Instagramで野毛大塚古墳出土品を紹介していきます。

「#1089考古ファン」で検索してみてください。

| 記事URL |

posted by 河野正訓(考古室研究員) at 2017年07月18日 (火)