1089ブログ

1089ブログ「和鏡への道のり」では和鏡の成り立ちと特色についてお話しさせていただきました。

今回は、和鏡の文様についてもう少し詳しくご紹介いたします。

特集「羽黒鏡―霊山に奉納された和鏡の美」

平成館企画展示室にて2023年11月19日(日) まで。

中国・唐の時代の鏡と宋の時代の鏡を掛け合わせて発展させ、日本人の好みに合わせた文様(もんよう)を施すことで平安時代・11世紀後半頃に成立したと考えられるのが和鏡(わきょう)です。

和鏡には今日、日本の伝統意匠として知られるような様々な文様が見られます。和鏡の極致とも称される、山形県鶴岡市の羽黒山(はぐろさん)にある出羽三山神社(でわさんざんじんじゃ)の御手洗池(みたらしいけ)から出土したいわゆる「羽黒鏡(はぐろきょう)」のうちにそれらを探し、和の文様を愉(たの)しみたいと思います。

和の文様の代表格ともいえるのが、「松喰鶴(まつくいづる)」の文様です。松の折枝(おりえだ)を銜(くわ)えた鶴が優雅に舞う文様は、鏡の他に箱や櫃(ひつ)などの調度品にも用いられました。元を辿るとペルシアの咋鳥文(さくちょうもん)が中国・唐に伝わって流行し、奈良時代に日本に伝えられた文様が原形です。正倉院宝物にもよく見られ、含綬鳥(がんじゅちょう)や花喰鳥(はなくいどり)として知られています。これが日本でめでたい鳥とされる鶴に置き換わり、同じくめでたい植物である松を銜えるようになったのが松喰鶴で、代表的な吉祥文様の一つです。

松喰鶴鏡(まつくいづるきょう)に見られるように、和鏡の文様としては、中央の鈕(ちゅう 紐を通すための孔(あな)を開けたつまみ)を挟んで鶴が向かい合い、優雅に旋回する文様が定番で、王朝文化の花開いた平安時代らしい優美な趣に満ちています。

松喰鶴鏡

山形県鶴岡市羽黒山御手洗池出土 平安時代・12世紀(E-15441)

(特集「羽黒鏡―霊山に奉納された和鏡の美」にて2023年11月19日まで展示)

構図の源流には、唐で作られた瑞花双鳳八花鏡(ずいかそうほうはちりょうきょう)や、これらを元に日本で構成された瑞花双鳳八稜鏡がありますが、余分な要素を削ぎ落とし、洗練させた文様構成は、高度な発展を遂げた貴族文化の結晶といえます。

奈良市興福寺中金堂須弥壇下出土 唐時代・8世紀(E-14255)

(本館1室にて2023年10月31日から12月3日まで展示)

平安時代・11~12世紀(E-19934)

(展示の予定はありません)

続いてご紹介するのは、本館14室で行われている特集「日本の伝統模様『秋草』」でも取り上げられている秋草の文様です。

秋草は「もののあはれ」を催させる存在として、日本文化に重要な位置を占めてきました。源氏物語絵巻に代表される王朝絵巻でも、登場人物の心象を表すモチーフとして重視されています。秋草は鏡の文様としても頻繁に用いられており、萩や薄(すすき)、秋の七草には入っていませんが菊などがよく見られます。

秋草蝶鳥鏡(あきくさちょうとりきょう)を見てみましょう。

ここでは土坡(どは 土の盛られたところ)あるいは水流の一部のようなところから、左に薄が穂を垂れ、右側では円周に沿って三角形の花房を付けた萩と円形の花弁を広げた菊とが勢いよく伸びています。鈕の左には仲睦まじく飛び交う2羽の鳥が配置されています。これは鈕を挟んで整然と向かい合う構図だったものが崩れ、2羽の鳥という要素が残り、番(つがい)の鳥としてめでたいモチーフに昇華されていったものと思われます。

この鏡には縁の内側に界圏(かいけん)が一条めぐらされていますが、本来文様を構成する上で内区と外区を分けるために施されたはずの界圏の上に鳥や植物が乗っかっており、ほとんど意味をなさなくなっています。しかしながら、よく見ると、外区の左に1頭の蝶、上と右に蜻蛉(せいれい)が表されているのがわかります。これらは唐鏡の外区にしばしば表されていたモチーフで、ここでは古い要素が残されているのが確認されます。

蝶の盛りは春、蜻蛉はカゲロウとみれば夏でしょうか、徒花(あだばな)のように外区に残るこれらの虫は、秋を迎えいよいよ終焉を迎えようとする存在であり、一層、儚(はかな)さやものがなしさを催させるモチーフであったと想像されます。

秋草蝶鳥鏡

山形県鶴岡市羽黒山御手洗池出土 平安時代・12世紀(E-15419)

(特集「羽黒鏡―霊山に奉納された和鏡の美」にて2023年11月19日まで展示)

最後にご紹介するのは、先に見た秋草蝶鳥鏡をさらに展開させたような水辺に生える植物を主題とした文様です。身近な野辺(のべ)の風景を、文様的な意匠化された要素を排し、絵画のように表したこうした文様は、同時代のやまと絵山水に通じるものといえます。この時代のやまと絵の遺例は極めて限られることから、それらを補う存在であるともいっても過言ではないものです。

水辺芦双鷺鏡(みずべあしそうろきょう)は、下方に水流を大きく表し、その周囲に草を配置しています。水流の上流に当たるのでしょうか、右の鳥の足下には岩のようなものも確認されます。岩の右から松が伸びているようで、水景と樹木と岩を備えた山水図のような構成になっていることがわかります。呼び合うような大振りの鷺も存在感があります。また、梅花蝶鳥鏡(ばいかちょうとりきょう)は、鈕の下方を水流が横切り、周囲に草が生えています。鈕を通って華奢(きゃしゃ)な梅の木が表されており、大きく枝を広げています。鳥は梅の枝を避けて配置されているようです。梅を主役にした構図は、シンメトリーやバランスを重視してモチーフを配置する文様的な構成ではなく、絵画的な構成を選択した結果であると思われます。

山形県鶴岡市羽黒山御手洗池出土 平安時代・12世紀(E-15414)

(特集「羽黒鏡―霊山に奉納された和鏡の美」にて2023年11月19日まで展示)

山形県鶴岡市羽黒山御手洗池出土 平安時代・12世紀(E-15406)

(特集「羽黒鏡―霊山に奉納された和鏡の美」にて2023年11月19日まで展示)

これらは平安時代の末に作られたと考えられる作例ですが、少し時代がくだって鎌倉時代に作られたと考えられる洲浜萩双鳥鏡(すはまはぎそうちょうきょう)を見てみましょう。こちらでは下方に水辺にできる洲浜が広がり、波のようなものも表されています。そこから大樹のように萩が枝を広げており、それを避けるかのように2羽の鳥が鈕の左に表されています。花が咲き鳥が舞う理想郷を想起させるとともに、樹木状の植物が文様の主役になってきていることがわかります。またその中で、洲浜と水の存在は、「場所」を意識させるものとして、非常に重要と思われます。浮遊する文様が居場所を見つけたといってもよいでしょうか。そこにはある種の「風景」が存在しているのです。

洲浜萩双鳥鏡

山形県鶴岡市羽黒山御手洗池出土 鎌倉時代・13世紀(E-15442)

(特集「羽黒鏡―霊山に奉納された和鏡の美」にて2023年11月19日まで展示)

鎌倉時代から、南北朝時代を経て、室町時代に至るいわゆる中世には、蓬莱鏡(ほうらいきょう)と呼ばれる、東海の理想郷・蓬莱山(ほうらいさん)を表したとされる文様を施した鏡が流行しました。鎌倉時代の作である蓬莱鏡はその典型例で、下方に波と洲浜が広がり、右方には岩と松が存在感を示し、鈕の左には2羽の鶴が洲浜の上に羽を広げています。鈕は亀形となり、岩の下方に配置された亀とともに、鶴亀文様を構成しています。左方の洲浜と右方の岩から伸びた竹は、松とともに松竹文様を構成しており、常に緑を保つ常磐木(ときわぎ)と長寿を象徴する鶴亀とで、蓬莱山を表しています。身近な野辺の景色と思われた山水描写は、年月を経て、理想の世界へと昇華していったと考えられるのです。

蓬莱文様は、江戸時代にも婚礼調度などに盛んに用いられました。古い家ではまだ、蓬莱文様の鏡や柄鏡(えかがみ)が眠っているかもしれません。その源流は平安時代の鏡に見られる水辺の文様へと辿ることができるのです。

蓬莱鏡

鎌倉時代・13世紀(E-19965)

(本館3室にて展示中。2023年12月3日まで)

この他にも、山吹や桜、楓(かえで)などの身近な植物を主題にした文様や網を張ったような文様(網代文<あじろもん>)など、いろいろな文様がありますので、心になじむ和の文様を愉しんでいただければと思います。

ところで、羽黒鏡は、羽黒山にある出羽三山神社の御手洗池から、大正初年から昭和初年にかけて4度にわたって行われた池の工事に伴い発見されたもので、ご神体と考えられた池に、祈願や報賽(ほうさい お礼参り)のために宝物を投げ入れる「投供(とうぐ)」の儀礼によって奉納されたと考えられています。洗練された作風から、平安京で作られたと考えられており、いずれも直径10センチメートル前後と小振りなのは、出羽三山修験(しゅげん)の行者などに託し、運搬しやすいように取り計らわれたためかもしれません。

ここでは紹介できなかったような多種多様な美しい文様が見られるのは、都の貴顕(きけん 身分が高い人)が思い思いに、自分の最も好んだ一面に願いを託したためかもしれません。

| 記事URL |

posted by 清水健(工芸室) at 2023年10月24日 (火)

現在、平成館企画展示室では特集「羽黒鏡―霊山に奉納された和鏡の美」(2023年11月19日まで)を開催しております。同じような大きさの円い鏡ばかりが並んでおりますが、そのみどころについて、1089ブログで2回に分けてご紹介したいと思います。

特集「羽黒鏡―霊山に奉納された和鏡の美」展示会場

「和服」、「和食」、「和室」、「和風」……、「和」は美称として頭に「大」をつけることもあり(「大和」)、「やまと」すなわち日本を指すことばとしてなじみのあるものです。現在当館で開催中の特別展「やまと絵-受け継がれる王朝の美-」のタイトルにある「やまと絵」も、「大和絵」と記されることもあり、中国絵画の主題や様式を反映した「唐絵(からえ)」や「漢画」に対して、日本的な主題や様式を示す絵画に対して用いられてきたものです。

それでは一般の方にはちょっとなじみの薄い「和鏡」とは、一体どういったものでしょうか。

日本において前近代には鏡は銅(青銅)で作られるのが一般的で、顔を写す面とは反対の面(鏡背<きょうはい>)には様々な装飾が施されました。銅鏡は溶かした銅を型(かた)に入れて作る鋳物(いもの)なので、型に表した文様(もんよう)を鋳出(いだ)して装飾することがよく行われました。中国・漢の時代には幾何学的な文様や観念的な神仙世界の文様が好まれましたが、唐の時代になると、鳥や花といったモチーフが大きく生き生きと鏡背に表されるようになりました。和鏡のルーツはこの唐代の鏡(唐鏡<とうきょう>)に求められます。

唐の鏡は飛鳥から奈良時代に、遣唐使によって日本にもたらされました。奈良にある興福寺の中金堂の地下から発見された瑞花双鳳八花鏡(ずいかそうほうはっかきょう)は唐鏡と考えられるもので、中央にある鈕(ちゅう 紐などを通すためのつまみ)を挟んで左右に鳳凰(ほうおう)が向き合って表され、上下には中国風の花文様が配置されています。

他にも瑞雲双鸞八花鏡(ずいうんそうらんはっかきょう)のように、鈕の左右に鸞(らん)という想像上の鳥が向き合って表され、上下に雲、界圏(かいけん)と呼ばれる円い線の外側(外区)に雲や蝶が配置された鏡もあります。こちらは日本で唐鏡を型にとって作られた(これを「踏み返し」といいます)鏡のようで、コピーを繰り返した画像のように文様がぼやけてきているのが特徴です。

こうした唐代の鏡やこれを模倣した鏡(唐式鏡<とうしききょう>)が和鏡の遠いご先祖様に当たるといえます。

奈良市興福寺中金堂須弥壇下出土 中国・唐時代・8世紀(E-14255)

(本館1室にて2023年10月31日から12月3日まで展示)

兵庫県宍粟市山崎町金谷出土 奈良時代・8世紀 柴尾清平氏寄贈(E-14306)

(本館1室にて展示中。2023年10月29日まで)

平安時代になると、踏み返しから脱却し、唐鏡をお手本にした鏡が日本で作られるようになります。平安時代に主流となる瑞花双鳳八稜鏡(ずいかそうほうはちりょうきょう)は、鈕の左右に向かい合う鳳凰、上下に中国風の花文様(瑞花)が表され、外区には花唐草(はなからくさ)の文様がめぐっています。これは基本的には先に見た瑞花双鳳八花鏡と瑞雲双鸞八花鏡の構成を踏襲していますが、中国に例がなく、唐鏡を元にしてこれを翻案し、日本で創出されたと考えられます。

重要文化財 瑞花双鳳八稜鏡

平安時代・11~12世紀(E-19934)

(展示の予定はありません)

また、907年に唐が滅んだ後、五代十国の興亡を経て、960年に強大な帝国を築いた宋の時代に作られ、民間の貿易船などによってもたらされた鏡(宋鏡<そうきょう>)も和鏡のご先祖様に当たります。

これら宋鏡の特徴は、鏡胎(きょうたい)が薄く作られていることや内区と外区を分ける界圏がないこと、鈕がとても小さく文様などが表されないところにあります。中国からもたらされた京都・清凉寺(せいりょうじ)の本尊・釈迦如来立像(しゃかにょらいりゅうぞう)の胎内に納められていた鏡や獅子唐草文六花鏡(ししからくさもんろっかきょう)はそうした特徴を備えた作例です。

獅子唐草文六花鏡

宋時代・10~13世紀 中国(TE-81)

(展示の予定はありません)

これら唐鏡には見られない特色も和鏡に反映されており、唐鏡と宋鏡をルーツに、平安時代・11世紀後半頃に、和鏡が成立したと考えられるのです。

つまり、和鏡は、中国の鏡が年月をかけて、日本風にアレンジされたものということができます。そしてその主題も、中国の鏡やこれを模倣した鏡に見られたような瑞花や鳳凰といった空想上の存在から、秋草や松、鶴や雀といった身近に存在する植物や鳥へと移っていったのです。

今回特集して展示している、山形県鶴岡市の羽黒山(はぐろさん)にある出羽三山神社(でわさんざんじんじゃ)の御手洗池(みたらしいけ)から出土したいわゆる「羽黒鏡(はぐろきょう)」は、そうした和鏡の極致を示すものとしてよく知られています。

例えばその中の一つである菊楓蝶鳥鏡(きくかえでちょうとりきょう)では、鈕を挟んで植物文と鳥がそれぞれ向かい合い、界圏で内区と外区が分かれる構図は維持しながらも、植物は菊に、鳥は雀のような小鳥に替わっています。蝶が外区に留まっているのも唐鏡の要素を色濃く残している点で興味深い作例です。

同じ主題で他の作例も見てみましょう。菊枝双鳥鏡(きくえだそうちょうきょう)では、同じく界圏を残す形式ながら、界圏を無視して菊花が勢いよく伸びていき、鳥は向かい合うのではなく、並ぶように飛んでいます。ここでは既に唐鏡の構図が完全に崩れているのがわかります。

山形県鶴岡市羽黒山御手洗池出土 平安時代・12世紀(E-15432)

(特集「羽黒鏡―霊山に奉納された和鏡の美」にて2023年11月19日まで展示)

山形県鶴岡市羽黒山御手洗池出土 平安時代・12世紀(E-15420)

(特集「羽黒鏡―霊山に奉納された和鏡の美」にて2023年11月19日まで展示)

また、界圏がなく、鈕の小さい宋鏡の系譜に位置づけられる菊枝双鳥鏡(きくえだそうちょうきょう)では、文様的な構成を脱却し、一幅の絵画のように菊と小鳥が表されています。このような構図の自由さも和鏡の魅力の一つです。こうした絵画的な構図は同時代の他の工芸品にも見られるもので、当時のやまと絵はもちろん、これに影響を与えた中国・宋代の絵画の様式を受け継いでいると考えられます。

菊枝双鳥鏡

山形県鶴岡市羽黒山御手洗池出土 平安時代・12世紀(E-15395)

(特集「羽黒鏡―霊山に奉納された和鏡の美」にて2023年11月19日まで展示)

「和」というと、純粋に日本で創造されたように思われがちですが、中国の先進的な文化を受容し、それを基礎にして作り上げられたのが和鏡の形状であり、鏡背文様の構図であるといえます。とはいえ、和鏡の文様に感じられる心和むような安堵感や自由な構図には、自然の豊かな東方の島国で育まれてきた日本人の好みが深く刻み込まれているのではないでしょうか。

次回は羽黒鏡にみる和の文様についてご紹介したいと思います。

第2回「和鏡の文様を愉しむ」へ移動する

| 記事URL |

posted by 清水健(工芸室) at 2023年10月17日 (火)

秋になると、当館の正面玄関前で、紫と白の萩の花がお客様をお迎えします。

正面玄関前に咲く萩(2023年10月5日現在)

この萩は「秋の七草」の1つです。

春の七草ほど知られていないかもしれませんが、じつは万葉歌人である山上憶良が和歌で詠った奈良時代から、日本人は秋草を愛好してきました。

春の七草は食べられますが、秋の七草は食べることはできません。その代わり、その花を楽しんできました。なんとも風流ですね。

ただ、自然に咲く花を愛でたばかりではなく、蒔絵や陶磁の器、鏡などの金工細工、着物に施された刺繡や織物などにも、平安時代の昔から江戸時代にいたる長い歴史の中で、秋草の模様が表されてきました。

秋草蝶鳥鏡(あきくさちょうとりきょう)

東京都八王子市中山 白山神社経塚出土 平安時代・12世紀

平安時代の銅鏡に装飾された模様です。「尾花」と称された薄や萩、菊、藤袴などが咲く秋の野に、蝶と鳥が飛び交っています。

秋草蒔絵見台(あきくさまきえけんだい)

安土桃山~江戸時代・16~17世紀

安土桃山時代に流行した高台寺蒔絵では、菊、萩、桔梗といった秋草模様が特に好まれました。

鼠志野秋草図額皿(ねずみしのあきくさずがくさら)

美濃 安土桃山~江戸時代・16~17世紀

志野焼の特徴である鼠色の地に、白く藤袴らしき秋草が浮かびあがります。

工芸品それぞれの表現を見くらべてみても、さまざまなデザインがあって面白いですね。

本館14室で行われている特集「日本の伝統模様「秋草」」(10月11日(水)~2023年11月19日(日))では、これら日本の工芸品に表された秋草の模様を秋の七草を中心に紹介しています。

日本の模様は、中国から影響をうけたものが多く、中国の模様は基本的に吉祥模様です。生活を彩る模様には、幸せを願い、身を守る役割がありますから、吉祥模様が多いのは当たり前ですね。

ところが、秋草模様にはほとんど、吉祥の意味はありません。それなのに、どうして日本人は秋草模様を愛好し続けたのでしょう?

その秘密を、本特集でご紹介しています。

皆さんもご存じの清少納言や兼好法師がつぶやいていますよ。

本館14室で無料配布しているパンフレット(オールカラーA4・全4ページ)を見ながら、その秘密を探ってみませんか?

また、本館14室での展示のほかにも、当館ではこの秋の時期に、さまざまな展示室で秋草模様の工芸品を展示しています。

小袖 白綾地秋草模様(こそで しろあやじあきくさもよう)

尾形光琳筆 江戸時代・18世紀

本館2階10室「浮世絵と衣装―江戸(衣装)」で展示している尾形光琳直筆の通称〈冬木小袖〉。桔梗・薄・萩・菊などが描かれています。

展示期間:2023年10月3日(火)~2023年12月3日(日)

当館のどこで秋草模様が展示されているかも、本館14室の特集「日本の伝統模様「秋草」」でご案内しています。

私たちの祖先が愛でてきた秋草、庭に咲く花とともに、博物館に咲く工芸品の秋草を探し歩いてみてはいかがでしょうか。

本館14室の展示風景

| 記事URL |

posted by 小山 弓弦葉(工芸室室長) at 2023年10月12日 (木)

東洋館8室で開催中の特集展示「創立80周年記念 常盤山文庫の名宝」(2023年10月22日まで)に関して、今回は漆器のご紹介。

常盤山文庫のコレクションからは、薄造りの凛とした器形に、良質の漆を丁寧に塗り重ねた、宋時代のすぐれた漆芸の姿を窺うことができます。

彫漆雲文水注(ちょうしつうんもんすいちゅう )

南宋時代・12~13世紀 公益財団法人常盤山文庫蔵

[展示中、10月22日まで]

なかでも、今回とくに推したいのがこちらの水注です。一見して、どんな感想を持たれるでしょうか?

時計回りにぐるぐると回る渦巻文様がびっしりと彫り込まれる様子は、日本の造形伝統から見ればいかにも異様と映るかもしれません。

よく見ると単純な渦巻ではなく、漫画のフキダシのように弧状の短い線をつなげて作られた雲の形であることがわかります。つまりは「雲文」です。

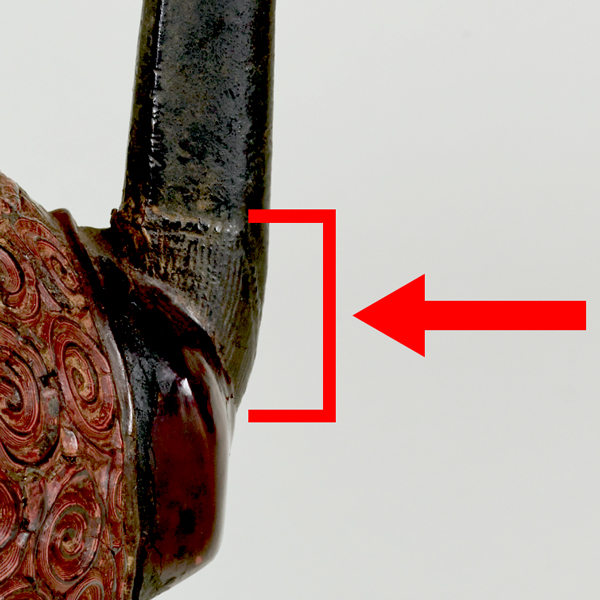

彫漆雲文水注 雲文の拡大写真

雲文であることがわかるくらいまで近づくと、はじめてこれが赤と黒の漆層からできていることが見えてきます。

彫りが深いところで色漆層の数を数えてみると、赤、黒と交互に12層を重ねています。念のため申し上げておきますと、これは12回しか塗っていないということではなく、各色の1層を作るために何回も塗り重ねる必要があるので、実際に塗った回数はその数倍となります。

この漆層を綿密に、彫り目の色がよく見えるように幅広く彫っています。せっかく12層もの色漆層をつくったのだから、これは見せたいところですね。

複雑な形状の雲文を一つ一つ深く彫り込んでいくのは相当な手間ですが、工人の気持ちになって彫りの流れを目で追っていくと、なんとなく楽しく彫っていたのではないかという気がしてきます。すべての雲文はまったく同じ形はなく、厳格に決まった型通りの意匠というよりアドリブを交えた、のびのびとした仕事です。ざわざわと迫りくるような文様の生命感は、こうした力強く奔放なひと彫りひと彫りが集まって形成されたものと言えるでしょう。

ところで、この作品は宋時代の彫漆としては例のない姿をしています。本作のような金属胎(きんぞくたい)の彫漆自体は珍しいものではありませんが、腹部の膨らんだ長頸瓶(ちょうけいへい)に円座状の高台を持たせ、把手と注口をつけたような形状の彫漆器は他に見られません。この形はどこから来たのか。

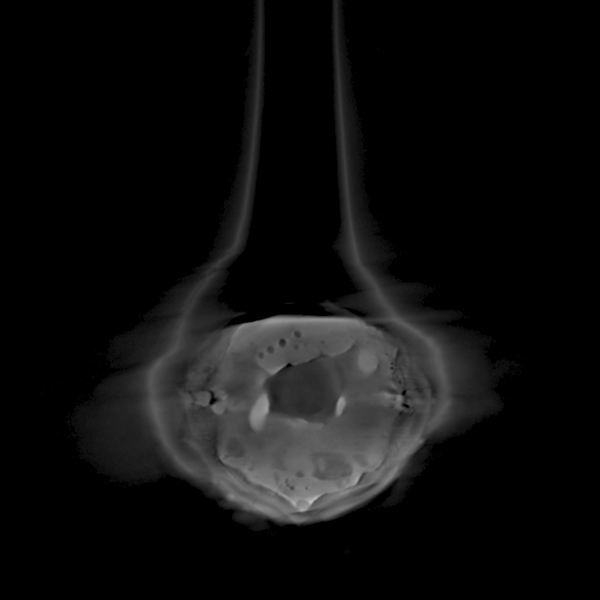

この問題に関しては、X線撮影やCT撮影によってかなりのヒントがもたらされています。

たとえば注口の根本に近い部分を見ると、花の蕊(しべ)のような装飾があります。

彫漆雲文水注 注口部の拡大写真

本体の意匠から見るとやや唐突な観のある装飾ですが、今回CT撮影を通して詳しく調べたところ、注口の基部には本来、花形座があったことがわかりました。

彫漆雲文水注注口部のCT画像(撮影:宮田将寛)

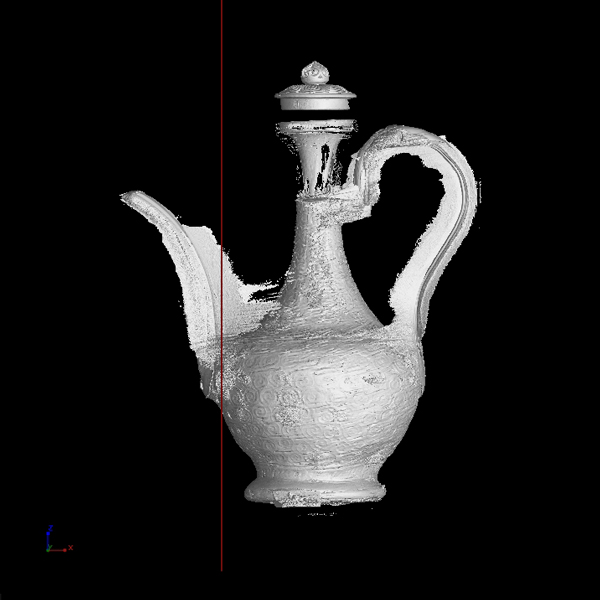

下の画像は別作品ですが、イメージとしてはこんな感じでしょうか。

銅布薩形水瓶 鎌倉時代・13世紀 東京国立博物館蔵

(注)この作品は展示されておりません。

どこかの時点で注口部の修理が必要となり、この花形座は覆われることとなったようです。また把手より上の部分はすべて後補であること、高台部分は金属胎が折り畳まれたような、通常ではありえない状態であることなども明らかとなっており、これらを考慮すると、本作は伝世の過程で複数回の大規模な補修・改変が行われていることが推察されます。

それでは製作当初はどんな姿をしていたのでしょうか。

補修・改変の過程や理由を含め、全体像はまだまだ雲の中にあり、明確に判明したとは言えません。多くの謎と可能性を秘めている点もまた、本作の大きな魅力の一つなのです。

展示会場の様子

| 記事URL |

posted by 福島修(特別展室) at 2023年09月21日 (木)

特集「創立80周年記念 常盤山文庫の名宝」(東洋館8室にて、2023年10月22日まで)では、これまでお目にかける機会の少なかった常盤山文庫コレクションの工芸作品も多くご覧いただけます。

特集「創立80周年記念 常盤山文庫の名宝」展示風景

私が初めて、常盤山文庫の菅原春雄(1930~2019)前理事長にお会いしたのは大学院生の時でした。

文学部の美術史学専攻では、授業は作品中心、つまりその作品はいつ誰がどこでどのような背景のもとにつくったのか、そしてそれは歴史の中にどのように位置づけることができるのかという基礎的な内容が中心でした。

そのため、世の中に美術品を蒐集(しゅうしゅう)していた、またはいま現在蒐集している人がいるということはわかっていても、大学院生になるまで蒐集家の方を直接知る機会はありませんでした。

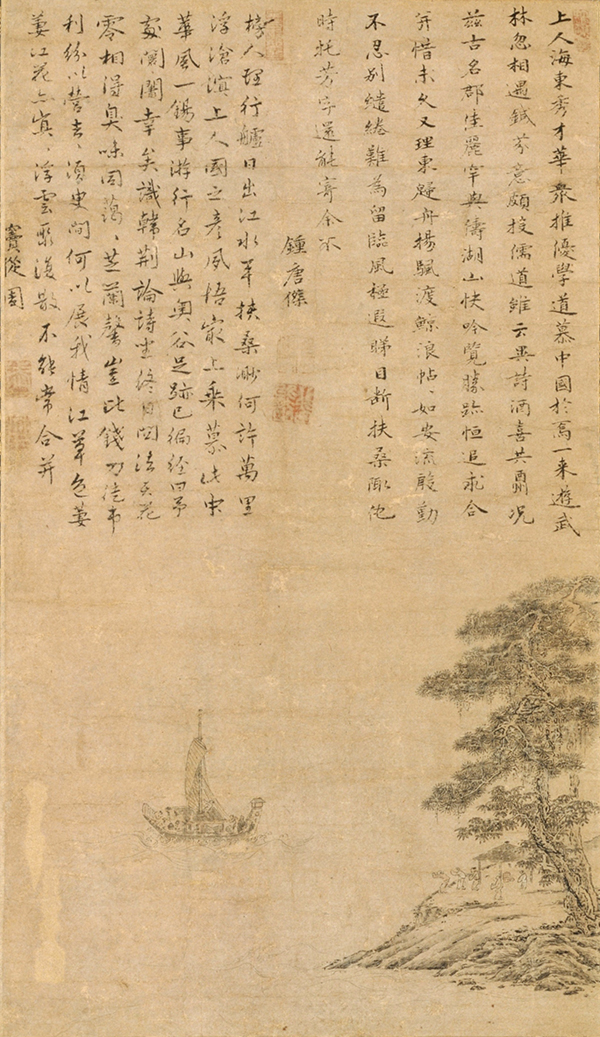

最初は、青山のご自宅で「送海東上人帰国図」(9月26日から展示)を床にかけ、その前に青磁袴腰香炉(今回未出品)を置いていただきました。

東京・公益財団法人常盤山文庫蔵(9月26日から展示)

青磁袴腰香炉 中国・龍泉窯 南宋時代・13世紀 東京・公益財団法人常盤山文庫蔵

(注)本作品は展示されておりません。

当時は陶磁器を研究しなければという焦りで頭がいっぱいの日々でしたが、船に乗って中国を離れる友人に別れを惜しみ無事を祈る人びとが描かれたなんとも素敵な絵と、同時代の美しい青磁がいまもこのように日本で大切にされていることに感動し、なぜかふっと心が軽くなった記憶があります。

以来、博物館に着任した後も陶磁器研究会の末席に加えさせていただき、ご縁があっていろいろなご所蔵品を楽しく拝見しました。

同時に、春雄氏から古美術を蒐蔵(しゅうぞう)することの重みを教えていただいたように思います。

常盤山文庫のコレクションが当館に寄託される以前のことですが、春雄氏がご所蔵の「青磁鳳凰耳花入」(9月26日から展示)を館に持って来られたことがありました。

青磁鳳凰耳花入(せいじほうおうみみはないれ) 中国・龍泉窯 箱書 金森宗和 南宋~元時代・13世紀 東京・公益財団法人常盤山文庫蔵

(9月26日から展示)

ちょうど2000年から2010年代にかけて、中国で越窯(えつよう)や官窯(かんよう)、汝窯(じょよう)などの窯跡発掘成果が報告され、宋時代の青磁研究への関心が高まった時期でした。日本では、江戸時代以来もっとも美しいと評価されてきた「砧(きぬた)」青磁にあらためて注目が集まりました。

そのような頃、春雄氏と一緒に、自然光の入る当館の会議室で鳳凰耳花入と東博所蔵の青磁などを比較したのですが、龍泉窯最盛期の優品である常盤山文庫の鳳凰耳花入の美しさが際立って見えました。

この時の感動は春雄氏もしばらく忘れがたいものであったようです。孫くらい年の離れたひよっこの私に何度かお電話いただきました。

「あれはほんとうに良かったよねえ」

「やっぱりさ、自然光で見ないとダメなんだよな」

いまも声が聞こえるようです。

こうした青磁研究会がきっかけとなり、

2014年当館で開催した特別展「台北國立故宮博物院 神品至宝」で台北故宮収蔵の汝窯・官窯青磁が展観されるのにあわせて、常盤山文庫と当館の共同による特集「日本人が愛した官窯青磁」(東洋館5室)の展示を行ないました。

このとき、特集にご出品いただいた香取芳子様所蔵の青磁盤がのちに当館に寄贈されることになりました。

戦後まもなく国内で発見され、川端康成が所持した貴重な北宋汝窯の作例です。

当館の中国陶磁コレクションに欠かすことのできない逸品であることは言うまでもありません。

付属の箱の蓋裏には、川端康成が「康成」と珍しく自ら名前を書き付けています。

亡くなられたお母様がこの盤の入手にあたって川端に箱書きをお願いされた、という貴重なエピソードを香取様のご子息からうかがいました。

ちなみに、この汝窯盤を手にされたのは昭和43年(1968)のことだったそうです。ひとりの若い女性の慧眼にも驚かされます。

青磁盤 中国・汝窯 北宋時代・12世紀 香取國臣氏・芳子氏寄贈 東京国立博物館蔵

(東洋館5室「中国の陶磁」にて9月19日から2024年4月21日まで展示)

付属の箱書 「康成」:川端康成筆

じつは香取芳子様は、現在常盤山文庫が所蔵する青磁盤(展示中。10月22日まで展示)の旧蔵者でもありました。

青磁盤 中国 南宋時代・12~13世紀 東京・公益財団法人常盤山文庫蔵

(展示中。10月22日まで展示)

付属の箱書 「康成」:川端康成筆

この作品もやはり川端康成が手にしたもので、未だ解明されていない南宋期龍泉窯、および官窯の青磁の実態を探るうえで重要な手がかりとなるであろう作品です。

香取様はこの鉢を手放された後、青磁蒐集で知られた常盤山文庫の菅原春雄氏が次に入手されたことを知り、とても喜んでおられたそうです。

これら二つの盤は、宋時代を象徴する第一級の美しさをそなえており、日本人が見いだして今日まで大切に伝えてきたという事実は私たちにとって大変心強いものです。

人と作品。このような出会いと縁を大切にしながら、未来へ文化財を伝えていく使命があると痛感する日々です。

| 記事URL |

posted by 三笠景子 at 2023年09月11日 (月)