- TOP

- 1089ブログ

1089ブログ

みなさん、こんにちは。

現在本館14室で開催中の創立150年記念特集「近世能狂言面名品選 ー「天下一」号を授かった面打ー」を担当した川岸です。

今回はこの展示についてご紹介します。

すでにご覧いただいた方もいるかもしれませんが、展示室の様子です。

過去の展示室の様子と比べて、何か気づくことはありませんか?

本館13室側から見た本館14室の展示室の様子

なんだか今までとちょっと違うところがあるような気がします

過去の本館14室の展示室の様子

正解は、展示室中央の展示ケースが新しくなりました。

新しくなった本館14室の中央展示ケース

以前より幅、奥行き、高さが大きくなりました。ガラスも透明度が高く、ケースの前に立った自分の姿が映りません。とてもきれいです。

昨年度末の閉館期間中に設置された新品なので、この特集でお披露目というケースです。

立派なケースが設計され、大きくなったので、前々からやってみたかった展示方法にチャレンジしました。

それは「面裏が見えるように立てて展示し、さらに2つの能面を見比べられるようにする」こと。

さっそく当館デザイン室の矢野室長に相談しました。

私が希望したのは、2つの面を表の顔立ちも、裏の彫りもじっくり見比べたい、面裏の彫りのノミ跡など細かいところもきちんと見えるようにしたい、の2点です。

そのための道具をどんな設計にするか相談します。

能面の表の表情も、裏のノミ跡も見せるためには、能面を立てるしかありません。

問題は安全性です。

しかも、すでにガラスケース越しなので、ケースの中に透明アクリルの小さな壁を作ってかけると、ガラスケース、透明アクリルの壁の2枚を通してみることになるので、面裏の彫りは見づらくなってしまう。

矢野さんは、能面を立てるための道具に使う素材の特性、海外を含む他館の事例、見え方や見せ方なども説明してくれました。

ササっとスケッチを描いてくれるので、具体的なイメージがわいてきます。

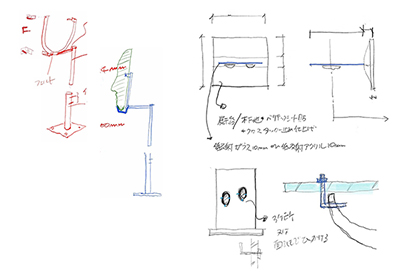

矢野室長のアイディアスケッチ

ここから材や寸法を調整していきました

いくつかの案を検討し、最終的に、金属でつくることにしたのです。

展示予定の能面を3Dプリンターで出力したもので、金物の角度や穴の位置などを業者さんに合わせてもらいます。

安全を第一に考えて、作品を傷つけないよう、作品に触れる部分はフェルトなどで覆ってあります。

不安定にならないよう、紐でしっかり留め、顎の下に受けを設けました。

受けの色味をなるべく面の肌の色に合わせて目立たないようにするなど修正と調整を繰り返しやっと年末に完成しました。

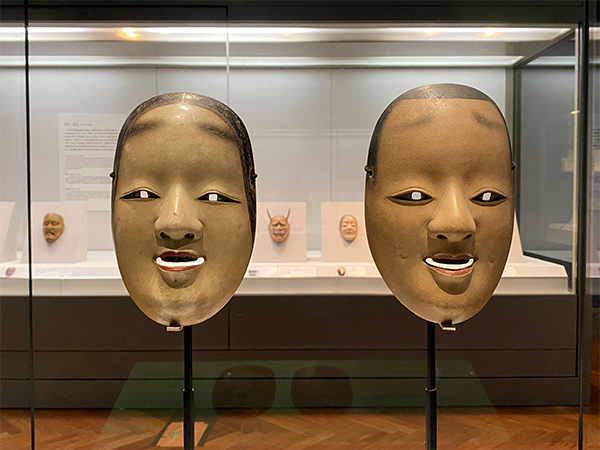

(左側の作品) 重要文化財 能面 小面 「天下一河内」焼印金春家伝来 江戸時代・17世紀

(右側の作品) 能面 十六 「天下一河内」焼印 江戸時代・17世紀

本館14室中央のケースを前からみたところ

能面の見え方も印象もほかと違います

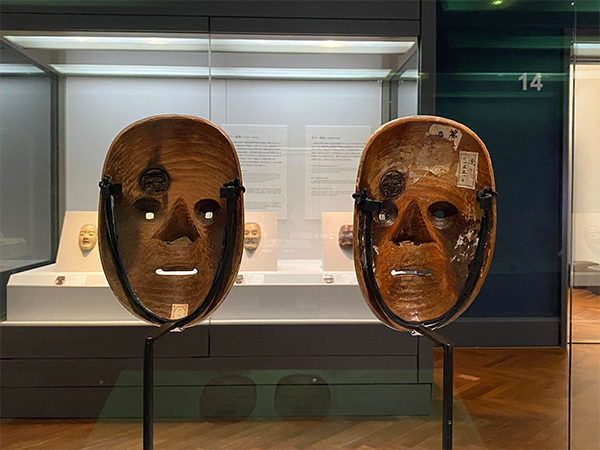

本館14室中央のケースを後ろから見たところ

若い女性の面と、若い男性の面です

面裏の彫りがみえますか?よく似ているのはなぜでしょう?

能面の裏側は、作者や制作年代などを探るために重要な情報が詰まっています。

私たちは面裏の彫りや修理跡などを丹念に調査し、その能面がどんなものなのか、能面にまつわる文化について考えています。

解説にも面裏のことをよく書くのですが、斜めの台に掛けるという従来の展示方法では、その重要な面裏をお見せできません。

普段見ることができない面裏を見ていただくことで、能面鑑賞の幅が広がるのではないかと思っています。

今回は面裏を展示するだけでなく2面を比べるということもできました。

なぜこの2面を比べたかったかは、展示室のパネルや、無料配布しているリーフレットをご参照ください。

リーフレットは、次のリンクからPDFでもご覧いただけます。

創立150年記念特集「近世能狂言面名品選 ー「天下一」号を授かった面打ー」特集ページへ移動

このようにそれぞれの展示には、展示に関わる人々のアイディア、技が詰まっています。

今回は、そのひとつの展示の裏側のお話でした。

カテゴリ:特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 川岸瀬里 at 2023年02月03日 (金)

- 「はにわ」 (8)

- 「内藤礼」 (4)

- 「大覚寺」 (6)

- 「拓本のたのしみ」 (4)

- 「法然と極楽浄土」 (5)

- 「神護寺」 (8)

- 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」 (3)

- 「やまと絵」 (6)

- 「中尊寺金色堂」 (8)

- 「京都・南山城の仏像」 (4)

- 「古代メキシコ」 (6)

- 「本阿弥光悦の大宇宙」 (1)

- 「東福寺」 (6)

- 「横尾忠則 寒山百得」展 (1)

- 研究員のイチオシ (560)

- 催し物 (84)

- news (330)

- 特集・特別公開 (232)

- 特別企画 (31)

- 東京国立博物館創立150年 (18)

- 絵画 (42)

- 彫刻 (82)

- 刀剣 (2)

- 書跡 (52)

- 工芸 (28)

- 考古 (81)

- 中国の絵画・書跡 (78)

- 教育普及 (105)

- 保存と修理 (22)

- 調査・研究 (6)

- トーハクくん&ユリノキちゃん (66)

- トーハクよもやま (4)

- 博物館でお花見を (21)

- 博物館に初もうで (26)

- 博物館でアジアの旅 (44)

- 展示環境・たてもの (47)

- 2022年度の特別展 (31)

- 2021年度の特別展 (21)

- 2020年度の特別展 (14)

- 2019年度の特別展 (46)

- 2018年度の特別展 (34)

- 2017年度の特別展 (37)

- 2016年度の特別展 (54)

- 2015年度の特別展 (58)

- 2014年度の特別展 (50)

- 2013年度の特別展 (67)

- 2012年度の特別展 (64)

- 2011年度の特別展 (45)

- ウェブおすすめコンテンツ (19)

- ロケ情報 (2)

- 秋の特別公開 (11)

- トーハク140周年 (16)