1089ブログ

今日は教育普及室から、児童生徒のためのプログラムと、学校の先生向けの研修についてご紹介します。

1. スクールプログラム 対面でも実施中!

トーハクは広く、たくさんの作品があります。

どこからどう見たらよいか、戸惑うかもしれません。

そんな小・中・高等学校のみなさんの鑑賞の手助けとして行っているのが、スクールプログラムです。学校の授業や校外学習、部活動などで使っていただいています。

新型コロナウィルスの影響でしばらく休止したのち、2021年からオンラインでのプログラムを開始、2022年秋からは対面でのプログラムを順次再開しています。

いろいろなコースがありますが、たとえば大人数での来館におすすめなのがレクチャープログラム。博物館スタッフが、博物館の役割や歴史、その日見られる展示作品の見どころをご紹介する「はじめての東博」をはじめ、4つのレクチャーからお選びいただけます。

最初は無言の児童生徒たち。次第に「へぇー」「知らなかった」という反応が出てきて、最後には「見たい!」と言ってくれることもあるんです。

プログラムを受けてから、展示室でほんものの作品に会いに行きましょう

キャリア学習プログラム「博物館の仕事ガイダンス」「博物館の裏側インタビュー」では博物館の仕事の多様さ、細やかさに驚く子供たちと、生徒の歯に衣着せぬ質問にたじたじの研究員の姿が。プログラムを受けたら、館内の自由見学へ! きっと、トーハクの楽しみ方が広がります。

鑑賞ガイドアプリ「学校版トーハクなび」は、今いる場所や展示室で作品について教えてくれるガイドさんのような存在です。

鑑賞ガイドアプリ「学校版トーハクなび」

来館が難しい、滞在時間が短いなどの場合に人気なのがオンラインプログラム。

動画版「はじめての東博」「博物館の仕事ガイダンス」「博物館の裏側インタビュー」「じっくり見る東博(対話による鑑賞プログラム)」など、人数やニーズにあわせてお選びください。

動画版「はじめての東博」には、博物館を楽しむコツが詰まっています。

こちらは今年度実際にプログラムを受けた高校生の感想です。

「いつもとは別の角度から見る博物館に興味を持つことができました(高校生)」

「作品に対する思いが作品から伝わってきて、日本文化を未来へ伝えることの重要性を感 じました(高校生)」

深いところまで感じてくれていますね。

「あの作品がおもったより大きかった!」「説明をきいていたから絵を見るときに面白かった」という声も届いています。みんなありがとう。

中学校の社会科の先生からはこんなお言葉をいただきました。

「国宝や重文にのみ目が行ってしまいますが、直感的に好きだなと思う作品を見つける楽 しみも増えたように思いました。(中略)教員ではなく教育普及の学芸員という「プロ」の方にお話ししてもらうことが、生徒の関心を高める好機となります。(渋谷教育学園幕張中学校 高橋先生)」

たしかに展示室には生徒さん同士でお話しながら熱心に見ている姿がありました。

2023年度もスクールプログラムは実施します。

対面もオンラインも、2023年度のスクールプログラムの申し込みは、2023年2月13日(月)10時からです。詳細については、スクールプログラムのページをご確認ください。

スクールプログラムのページへ移動する

2. 教員研修 オンラインで再開!

小・中・高等学校の先生方と教育および博物館関係者の方を対象にした教員研修についても、オンラインにて再開いたします。

今回のテーマは縄文時代。

博物館で見られるほんものの考古遺物から、縄文時代の暮らしについてお話しし、学校でもできるワークショップについてもご紹介します。

講師は品川 欣也(日本考古担当研究員)、川岸 瀬里 (博物館教育担当研究員)です。2月17日(金)19時より配信予定。お申し込みは、案内ページよりお願いします(応募締切 2月8日(水))。

学校の先生方へのページへ移動する

コロナの影響はまだ大きいながら、学校団体、教員対象のプログラムは再始動しました。

一般の方対象のワークショップも対面実施を始めています。

ご参加お待ちしております。

| 記事URL |

posted by 中村麻友美(教育普及室) at 2023年01月24日 (火)

「150年後の国宝展―ワタシの宝物、ミライの宝物」紹介するほ!

ほほーい、ぼくトーハクくん!「150年後の国宝展―ワタシの宝物、ミライの宝物」にやってきたほ!

ほほーい、ぼくトーハクくん!「150年後の国宝展―ワタシの宝物、ミライの宝物」にやってきたほ!

会場は、表慶館ね。私たちが応募した、ユリノキと、博物館ニュースが選ばれているか、楽しみね!

会場は、表慶館ね。私たちが応募した、ユリノキと、博物館ニュースが選ばれているか、楽しみね!

そうだったほ!忘れてたほ!

そうだったほ!忘れてたほ!

もぉ〜、トーハクくん!今回の展示イベントでは、日本中のみんな、そしてこの展覧会に協力してくれた企業から「150年後の国宝候補」を集めて、紹介しているのよ!一体どんなものが集まったのかしら?

もぉ〜、トーハクくん!今回の展示イベントでは、日本中のみんな、そしてこの展覧会に協力してくれた企業から「150年後の国宝候補」を集めて、紹介しているのよ!一体どんなものが集まったのかしら?

はやく見たいほ!早速会場に向かうほ!

はやく見たいほ!早速会場に向かうほ!

ほ〜、エントランスホールで下から見上げてみてもかっこいいほ!

ほ〜、エントランスホールで下から見上げてみてもかっこいいほ!

そうね!建物の中はいつもはみられないから、これを機に建物内をじっくりみるのもおすすめね!今日は、一般公募の作品を見ていきましょう!2階のエントランスホールでは、日本中のみんなから募集した、150年後に残したい国宝候補を展示しているの。

そうね!建物の中はいつもはみられないから、これを機に建物内をじっくりみるのもおすすめね!今日は、一般公募の作品を見ていきましょう!2階のエントランスホールでは、日本中のみんなから募集した、150年後に残したい国宝候補を展示しているの。

ぼくたちも応募したほ!

ぼくたちも応募したほ!

トーハクくん、なにか気になるものはある?

トーハクくん、なにか気になるものはある?

ジャノメ製 足踏みミシン

この機械はなんだほ?

この機械はなんだほ?

それは「ジャノメ製 足踏みミシン」よ。応募者のおばあさまが昔使っていたミシンを「150年後の国宝候補」として応募してくれたの。

それは「ジャノメ製 足踏みミシン」よ。応募者のおばあさまが昔使っていたミシンを「150年後の国宝候補」として応募してくれたの。

思い出がつまっていて、すてきだほ!

思い出がつまっていて、すてきだほ!

そうね!家族の思い出が150年後にも残っていたら、うれしいわね。

そうね!家族の思い出が150年後にも残っていたら、うれしいわね。

こっちには、煮干しがいっぱいあるほ。おいしそうだほ!

こっちには、煮干しがいっぱいあるほ。おいしそうだほ!

日本各地で集めた煮干しのコレクション

この「日本各地で集めた煮干しのコレクション」は、日本各地に行くたびに集めたものなんですって。未来に残したい日本の食文化として、「150年後の国宝候補」に選ばれたの。

この「日本各地で集めた煮干しのコレクション」は、日本各地に行くたびに集めたものなんですって。未来に残したい日本の食文化として、「150年後の国宝候補」に選ばれたの。

こんなに種類があるなんて、知らなかったほ!

こんなに種類があるなんて、知らなかったほ!

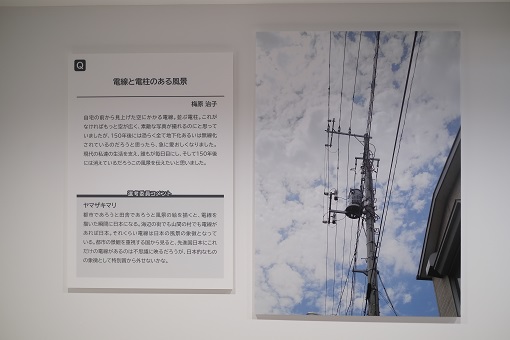

ほかには、写真での展示もあるわ。たとえば、「電線と電柱のある風景」を応募してくれた人もいるわ。

ほかには、写真での展示もあるわ。たとえば、「電線と電柱のある風景」を応募してくれた人もいるわ。

電線と電柱のある風景

風景が国宝になるほ?

風景が国宝になるほ?

今の私たちにとっては当たり前の風景でも、150年後にはなくなっているかもしれないわ。そういうものも、「150年後の国宝候補」として展示しているのよ。みんなそれぞれの思い入れを感じてほしいわ。

今の私たちにとっては当たり前の風景でも、150年後にはなくなっているかもしれないわ。そういうものも、「150年後の国宝候補」として展示しているのよ。みんなそれぞれの思い入れを感じてほしいわ。

ぼくたちが応募したものは、選ばれてなかったけど、楽しかったほ!

ぼくたちが応募したものは、選ばれてなかったけど、楽しかったほ!

そうね。150年後には、どんなものが国宝になっているのか、皆さんも想像してみて下さいね!会期は1月29日(日)までです。そして、「150年後の国宝展」では展覧会限定商品や各出展企業の個性豊かな国宝候補と東京国立博物館がコラボしたグッズがたくさんあるの!正門プラザに「150年後の国宝展」のミュージアムショップもあるから、ぜひ立ち寄ってください。

そうね。150年後には、どんなものが国宝になっているのか、皆さんも想像してみて下さいね!会期は1月29日(日)までです。そして、「150年後の国宝展」では展覧会限定商品や各出展企業の個性豊かな国宝候補と東京国立博物館がコラボしたグッズがたくさんあるの!正門プラザに「150年後の国宝展」のミュージアムショップもあるから、ぜひ立ち寄ってください。

オンラインストア限定の商品もあるから、オンラインショップもあわせて要チェックだほ!

オンラインストア限定の商品もあるから、オンラインショップもあわせて要チェックだほ!

最後になりましたが、1月21日(土)、22日(日)、28日(土)、29日(日)は関連イベントとして、「恐竜をつくって知ろう!プラノサウルス 組立体験会」を実施します。詳細は展覧会特設サイトをご覧ください。(注)1月21日(土)は午後のみ

最後になりましたが、1月21日(土)、22日(日)、28日(土)、29日(日)は関連イベントとして、「恐竜をつくって知ろう!プラノサウルス 組立体験会」を実施します。詳細は展覧会特設サイトをご覧ください。(注)1月21日(土)は午後のみ

お待ちしてますほ~

お待ちしてますほ~

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん、東京国立博物館創立150年

| 記事URL |

posted by トーハクくん&ユリノキちゃん at 2023年01月21日 (土)

高校生のための学芸員体験―次の150年にも、伝えていくために

東京国立博物館では2023年3月末まで、引き続き150周年記念事業を行っていきます。

今回は、昨年その一環として行われたプログラムの活動記録をお届けします。

次世代を担う高校生の皆さんに、博物館の専門家である学芸員の業務の一端を体験してもらいたい。そして文化財を守り伝えるという博物館の役割や、伝えようとしている人たちの思いを知ってもらいたい。

そんな願いから、2022年10月1日(土)・2日(日)、「きて、みて、さわって! 高校生のための学芸員体験」を実施しました。

「きて」みる

参加してくれたのは、全国から公募で集まった9人の高校生です。今回のプログラムのキーワードは、「きて、みて、さわって」。博物館に「きて」、作品をよく「みて」、そして、実際に「さわって」扱ってみることです。

博物館にきてくれた皆さんの動機は実にさまざまでした。将来博物館で働きたい、社会科の教師になりたい、文化財の保存修復に興味がある、日本画を学んでいる…。

でも、作品を眺めるのが好き、博物館や美術館という空間が好き、という思いは共通でした。

「さわって」みる

学芸員といえば、何より文化財を「さわる」のが仕事だと思われる方も多いと思います。実際に学芸員はさまざまな形や素材の文化財を取り扱うのですが、今回は陶磁器、絵画(屛風と掛軸)の取り扱いを体験しました(注・それぞれレプリカを使用しました)。

講師は、各分野の研究員(注・東京国立博物館では学芸員のことを「研究員」と呼びます)。何に気を配り、どう扱うのか、そこにはどんな意味があるのか。研究員から説明と実演があった後、順番に体験していきます。

屛風は、絵の描かれている本紙に触れてはいけない、引きずってはいけない。でも、「思ったより重い…」。 掛軸をそろりそろりと広げては、巻きあげる。「あれ、気をつけているはずなのにどちらかに寄っていってしまう」。 お茶碗をいれた仕覆(しふく)の紐の結び方、「何度も見たのに、順番がわからなくなってきた…!」 大丈夫、今日すべてができるようになる必要はありません。大切なのは、一つ一つ細かい所作が決まっていて、そこには、文化財を守るためという理由があるということを理解することです。

150年先にも文化財を伝えていくために、普段からどんなことに気をつけているか、研究員の真摯な思いをダイレクトに感じられる時間でした。

アドバイスを受けながら慎重に取り扱います

「みて」みる

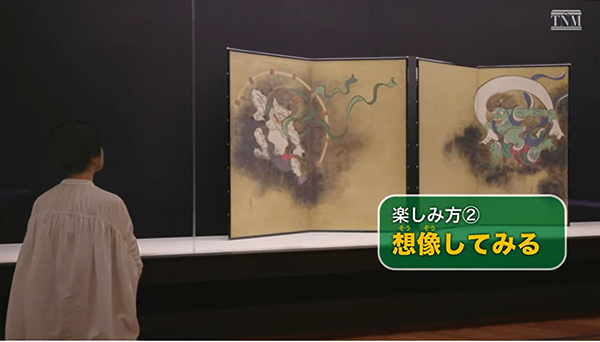

もう一つのキーワードである「みる」ことは、作品鑑賞の基本であるとともに、学芸員の研究の根幹です。まずは、展示室の中とは違う見方を体験しました。

教育普及担当の研究員と「松林図屛風」(原品:国宝 長谷川等伯筆 安土桃山時代・16世紀)の高精細複製品を見ながら、気づいたことを言葉にしていきます。作品と自分との間にガラスケースはありません。近くに寄ったり、遠くに離れたりしながら絵をじっくり見て、お互いの意見をききながら、自分なりの見方をみつける。そこに描かれた季節、音、空気などを感じていく、そんな体験をしてもらいました。

対話をしながら絵の世界に入っていきます

次に、明かりを変化させながら、見え方の違いを感じます。まず真っ暗な夜を再現。行燈を模した照明を少しずつ明るくしていき、最後に自然光のみで屛風を見ます。畳に座り、時間の流れによる光の違いをじっくりと味わいました。

作られた当時、人々はこんなふうに作品を見ていたのかもしれません

「伝えて」みる

最後に、活動の集大成として、自分たちが見たり、さわったりして得たことを、誰かに「伝える」という体験をしました。博物館では作品の魅力を伝えるために、音声ガイドやギャラリートークなどさまざまな形をとりますが、今回は展示室に置くパネルの作成にチャレンジします。作品は、重要文化財「蔦の細道図屏風」(深江芦舟筆 江戸時代・18世紀)と、「源氏物語図屏風(明石・蓬生)」(筆者不詳 安土桃山時代・16世紀)です。

「それぞれの作品の見どころって、なんだろう?」 ここでも、基本となるのは「みる」ことです。展示室に行く前に、作品の画像をプリントアウトしたものを見ながら、意見を交わします。「この人たちは、どこに向かっているんだろう」「季節はいつなのかな」、気づいたことを付箋に書き出していきます。

その後、いざ展示室で作品に向き合いました。「写真ではわからなかったけど、ここ、絵の具が盛り上がって見える!」「近くでみると、表情が変わる…」 本物を見て初めてわかることがたくさんあります。

第一印象を忘れないうちにメモメモ…

個々に作品をじっくり見た後には、グループごとに意見を交換しました。さらに、これらの作品にはどんなシーンが描かれているか、絵画の研究員が解説し、自分たちが見つけたことと照らし合わせます。そして、教育普及担当の研究員と一緒に、たくさんの見どころの中でも特にここを見てほしい! というポイントを絞り、「伝える」ために言葉をつむいでいきます。

今回は、約3週間後に控えたキッズデーでのパネル展示を目指し、対象を小学校高学年としました。「この作品のここが面白いよ」「こう見てみるのはどうかな」 ちょっと年上のお兄さん、お姉さんたちからのメッセージです。

研究員と一緒に、伝え方を考えます

実際に学芸員が展示をする時には、地道な作品の調査や研究がかかせません。残念ながら、今回の限られた活動期間ではその時間を組み込むことができませんでした。でも、作品の魅力を鑑賞者に伝えるという姿勢は、学芸員のそれと変わりません。どう表現したらよりメッセージが伝わるのか、質問をしたり、何度も書き直ししたりして、進めていきました。

…ここで、後日、完成したパネルが展示された時の様子を少しご紹介します。「高校生学芸員のおすすめポイント!」と題し、10月23日(日)から2週間、展示されました。

パネルと作品を交互に見ながら、「へ~そうなんだ」「確かにそう見えるね!」なんて声が聞こえてきました。高校生学芸員たちの思い、しっかり伝わったみたいです。

パネルと作品を交互に見ながら…

こうして、「きて、みて、さわって! 高校生のための学芸員体験」は終了しました。わくわくした気持ちで博物館に「くる」、じっくり「みる」、細心の注意をはらって「さわる」、そして、作品の魅力を「伝える」。短い中でも、学芸員のエッセンスが詰まった2日間でした。最後に参加しての感想を一言ずつ…

「将来学芸員になりたいという思いがますます高まった」

「別の博物館・美術館を訪れるのも楽しみになった」

「同じ興味をもつ同世代の仲間に出会えたことが嬉しかった」

そして、

「文化財を未来に伝えることの大切さを知った」

達成感と、充実感をにじませた笑顔がそこにありました。

作品の魅力を、たくさんの人たちに知ってもらえることが、間接的にその作品を守ることにつながると私たちは信じています。そして、未来に文化財を伝えることだと。

150年先にも、文化財とそれを守る人々の思いが伝わりますように。

カテゴリ:教育普及

| 記事URL |

posted by 中村麻友美(教育普及室) at 2023年01月17日 (火)

新年あけましておめでとうございます。今回、特集「博物館に初もうで」を担当した工芸室主任研究員の清水と申します。本年もよろしくお願い申し上げます。

さて、今年のテーマは、「兎(と)にも角(かく)にもうさぎ年」ということで、展示室には兎に角、たくさんのうさぎ達が集まりました。絵もあれば工芸品もあります。今回のブログでは、その中でも特に文房具に焦点を当て、ご紹介したいと思います。

文房具は、結構個人の趣味や好みが表れますよね。小学校の頃は筆箱なんか、かなり嗜好が表れていました。私は第二次ベビーブーマーなのですが、男の子だとスーパーカーとか特撮ヒーロー、女の子だとアニメなどのキャラクターのデザインが多かったような記憶があります。私はというと、ただの黒い合皮を貼っただけの四角い筆箱。上下両面開きとかも流行っていましたが、シンプルな片面開き。流行に流されず、目論見(もくろみ)通り6年間使いました。

そんな筆箱は、昔だとさしずめ硯箱(すずりばこ)でしょうか。今回展示の「豆兎蒔絵螺鈿硯箱(まめうさぎまきえらでんすずりばこ)」は、ちょっと大きな二段重ねで、硯の下に紙を入れる部屋があります。外は蒔絵と螺鈿で大豆の文様(もんよう)。派手ですがデザイン的にはシンプルですね。

豆兎蒔絵螺鈿硯箱

伝永田友治作 江戸時代・19世紀

豆好きかと思いきや、蓋を開けると、裏にうさぎがいました。

持ち主は密(ひそ)かにうさぎ好きのようです。家人や弟子に知られたくなかったのでしょうか。なかなか小粋な趣向です。

この硯箱に附属するものではありませんが、「織部兎文硯(おりべうさぎもんすずり)」(個人蔵)という、うさぎ形の硯もあります。うさぎの体が硯面になっていて、頭と尻尾、脚が周りに付いているのですね。ちょっと不思議な感じです。

(撮影不可の作品のため、実物は展示室にてご覧ください。)

そして、墨を擦るための水を注ぐための水滴(すいてき)。墨汁の普及した今ではあまり見掛けませんが、以前は必須アイテムでした。これもうさぎ形がたくさんあります。ふくらんだ子(図1)や振り返る子(図2)、首をかしげた子(図3)もいます。小さいものは硯箱に入れていたのでしょう。これも蓋を開けると、ひょっこり現れたことでしょうね。

(図1)

(図2)

(図3)

図1~3 兎水滴

江戸時代・18~19世紀 渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈

紙と墨は今回ありませんが、筆は…。

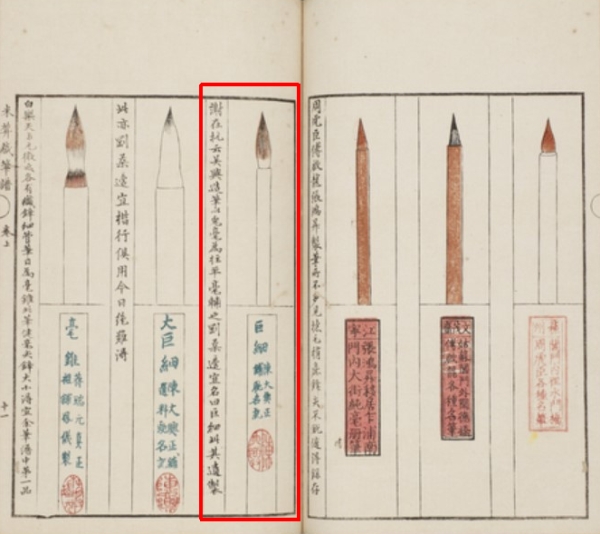

実物はありませんが、「米庵蔵筆譜(べいあんぞうひっぷ)」という、江戸時代の文人・市河米庵(いちかわべいあん。1779~1858)の唐(中国)筆コレクションの図録には、「兎毫(とごう)」という、うさぎの毛のものがあります!

米庵蔵筆譜

市河米庵編 江戸時代・天保5年(1834) 徳川宗敬氏寄贈

(赤枠内が兎毫の筆です)

硯箱を開けてうさぎとご対面、うさぎの硯にうさぎの水滴で水を注ぎ、うさぎの毛の筆でうさぎを摺りだした料紙にうさぎの和歌を書いたら…、うさぎ好きには堪(たま)らないでしょうね。墨もうさぎ膠(にかわ)で固めていたりして。そんなうさぎ尽くしの書斎は、実際にあったのか、卯年(うどし)の初夢なのか。ちょっと、そんな気分を味わいに、是非平成館企画展示室へお運び下さい。

特集「博物館に初もうで 兎にも角にもうさぎ年」展示風景

| 記事URL |

posted by 清水健 at 2023年01月12日 (木)

謹んで新春のお慶びを申し上げます。

未だ新型コロナウイルス感染症は我々の生活に少なからず影響を与えております。健康被害を受けた皆さまに心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早いご回復をお祈り申し上げます。

さて、当館は昨年創立150周年を迎え、今年度末までさまざまな記念事業を行っております。昨年秋に開催した特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」には多くの皆さまにご来場いただきました。誠にありがとうございます。一方、来館者数を制限したため、事前予約の枠が埋まってしまい、ご希望通りにご観覧いただけない事態も発生してしまいました。開館時間延長や会期の延長でできる限りの対応をいたしましたが、ご希望に添えないこともあったかと思います。今回の経験を、次回以降に活かして、より良い観覧環境の提供に努めてまいります。

1月29日までは、表慶館で「150年後の国宝展-ワタシの宝物、ミライの宝物」として、今から150年後に国宝候補として伝え残したいものを個人・企業から集めて展示しています。

また「月イチ!トーハクキッズデー」は3月まで毎月開催、お子さまにも楽しんでいただける催しものをご用意しております。

本年も1月2日より開館し、恒例「博物館に初もうで」から始まります。干支の「ウサギ」にちなんだ特集「兎(と)にも角(かく)にもうさぎ年(どし)」を開催するほか、吉祥をモチーフにした作品の展示など、新春限定の企画も行います。特別企画「大安寺の仏像」も1月2日に開幕(3月19日まで)、奈良の大安寺から奈良時代の仏像を7体お借りして当館所蔵の瓦とともに本館1階の11室(彫刻展示)にて公開します。東京でこれらの仏像をみられる貴重な機会となります。

また、今年は台東区立書道博物館との連携企画が20周年となります。今回は原点回帰し第1回目の連携企画で取り上げたテーマ「王羲之と蘭亭序」の特集を改めて行います。王羲之の書法あるいは蘭亭文化の広がりなど、文人たち憧れの世界が堪能できる企画です。

3月には特別展「東福寺」を開催します(5月7日まで)。伝説の絵仏師・明兆(みんちょう)による大作「五百羅漢図」全幅を修理後初公開、京都を代表する禅寺の大伽藍ならでは、スケールの大きい作品がそろいます。

夏にはメキシコ合衆国の全面協力をいただき、特別展「古代メキシコ ―マヤ、アステカ、テオティワカン」を開催します。この展覧会では、紀元前15世紀から紀元後16世紀のスペイン侵攻まで3千年間以上にわたって繁栄したメキシコの古代文明のうち、日本であまり紹介されていなかった「テオティワカン」を「マヤ」「アステカ」とともに取り上げ、古代メキシコ文明の奥深さと魅力をご紹介します。

秋は多彩な展覧会が目白押しです。

10月半ばより特別展「やまと絵―受け継がれる王朝の美―」を開催します。日本絵画の長い歴史のなかで、連綿として描き継がれてきたのが「やまと絵」ですが、千年を超す歳月のなか、王朝美の精華を受け継ぎながらも、常に革新的であり続けてきたやまと絵を、特に平安時代から室町時代の優品を精選しご紹介いたします。当館蔵の国宝「平治物語絵巻 六波羅行幸巻」や重要文化財の「浜松図屛風」をはじめ、まさに「日本美術の教科書」と呼ぶに相応しい豪華な作品の数々をご堪能いただけます。

特別5室では「やまと絵」展に先んじて9月末から浄瑠璃寺九体阿弥陀修理完成記念の特別展「京都・南山城の仏像」を開催します。京都の浄瑠璃寺のご所蔵品を中心に、東京であまり紹介されたことのない南山城(みなみやましろ)に点在する古刹に伝わる仏像の名品をご紹介します。

恒例の「博物館でアジアの旅」は「アジアのパーティー」をテーマに、各地の宴の様子をあらわす作品や祭りに使われた道具などウキウキした気分になる作品が東洋館を彩ります。

このほか、各種イベント等をご用意し、博物館をさまざまにお楽しみいただけるよう工夫してまいります。

私自身、昨年6月に就任し、創立150年の大きな節目に立ち会うことが出来ました。思いも新たに、創立150年を経て新しい一歩を皆さまとともに歩んでまいりたいと思います。

今年も東京国立博物館をよろしくお願いいたします。

東京国立博物館長 藤原 誠

東京国立博物館長 藤原 誠

カテゴリ:news

| 記事URL |

posted by 藤原誠(館長) at 2023年01月01日 (日)