1089ブログ

ル・コルビュジエの設計による国立西洋美術館が世界遺産に登録されたことで、上野界隈で近代建築をめぐってみようと考えている方もいるのではないでしょうか。

コルビュジエは20世紀を代表するモダニズム建築の巨匠といわれますが、トーハクでもモダニズム建築、しかも親子競演がみられるのです。

今回は、そのひとつ、法隆寺宝物館をご紹介します。

法隆寺宝物館は、1878(明治11)年に奈良・法隆寺から皇室に献納され、戦後、国に移管された宝物300件あまりを収蔵・展示する建物です。

初代の宝物館は、1964(昭和39)年に開館しました。しかし、作品の保存上、公開は週1日(木曜日、雨天時は閉館)に限られていました。

旧法隆寺宝物館

設置の構想は「外観は東洋的近代建築として周囲との調和をはかる」というものでした。

設計:関東地方建設局営繕部

そこで、保存機能をさらに高めるとともに作品を広く一般に公開することを目的とし、1999(平成11)年に現在の宝物館が開館しました。設計は、ニューヨーク近代美術館新館など美術館建築も数多く手がけている谷口吉生。その父は、東洋館を設計した谷口吉郎です。

谷口は法隆寺宝物館の設計に際し、「崇高な収蔵物に対する畏敬の念と、周辺の自然を十分に尊重する方針によって、今の東京には貴重な存在となってしまった静寂や、秩序や、品格のある環境を、この場所に実現することをめざした。」と述べています。

では実際に、その言葉を検証するべく、館内を巡ってみましょう。

正門を入り、左手奥に進むと、上野公園の喧騒が嘘のような静寂な空間が現われます。

思わず背筋を伸ばし、襟を正したくなるような品格ある佇まいです。

ステンレスのフレームにガラス張りの明るく開放的なエントランス。格子状のガラスカーテンウォールが和の趣きを感じさせます。

展示室のある建物部分の外壁はドイツ産のライムストーン(石灰石)を使用し、やわらかい色合いとなっています。

計算されつくした配置のアームチェアはイタリア、マリオ・ベリーニのデザイン。

ゆったりと読書などをして過ごせるスペースには、イームズのチェアが贅沢に並びます。

正面の水盤を眺めながらくつろげるソファはル・コルビュジエの名作デザインです。

こうした椅子などの選択にも本物へのこだわりを感じます。

第2室 金銅仏の展示室(撮影:佐藤 暉)

第3室 伎楽面の展示室(年3回公開)

金銅仏、伎楽面の展示にふさわしい静謐な空間には、まさに「崇高な収蔵物に対する畏敬の念」が現われているようです。

─都会の喧騒を離れ、静寂の中でゆったりと貴重な古代美術に向きあう─

いかがでしょうか?

実際に訪れていただければ、建築家の言葉どおりの環境を実感できることと思います。

法隆寺宝物館は2001(平成13)年度の建築学会賞(作品部門)を受賞しています。

そのほか、下記の賞・選定を受けています。

2000年 第41回 建築業協会賞

2001年 第34回 サインデザイン優秀賞

2007年「新日本様式」100選に選定

中2階・エレベーター前の壁面に表彰プレートがあります

カテゴリ:展示環境・たてもの

| 記事URL |

posted by 奥田 緑(広報室) at 2016年08月16日 (火)

こんにちは、保存修復室の瀬谷愛です。

古代ギリシャ展、8月5日(金)にご来場者10万人のセレモニーが行なわれました!

暑い中、上から下から照りつける上野公園を通って平成館までお越しいただき、皆様、誠にありがとうございます。

この季節、上野に通勤しながら毎日思うこと。

「海に行きたい・・・」

学生時代、スキューバダイビングサークルで毎月、海に潜っていた私には、進路を考えるときの選択肢のひとつに、「水中考古学」がありました。

海底や湖底に沈んだ遺物を探査し、状況を記録し、引き揚げ、研究する。

そんな素敵な分野を知って、感動し、早速独学を始めましたが、海中から引き揚げた資料の脱塩処理などのさまざまな化学式に直面し、あきらめました・・・。

適当な独学などせずに、その世界に飛び込んでしまえば、また違った人生があったかもしれない。

夏の日差しを浴びると、そんなこともつらつら考えたりします。

でも、その憧れの世界から!

今回のギリシャ展には、海底から引き揚げられた遺物が来ているんです。

青年像

前4~前3世紀

キュクラデス諸島、キュトノス島沖で発見

アテネ、水中考古学監督局蔵

ジャジャーン!

現代のイメージでは、古代ギリシャといえば白い大理石像、ですが、

当時理想とされたのは、油を塗って日焼けした肌のように光り輝く茶色のブロンズ像。

まさにそのイメージにかなう、鍛えられた肉体美です。

このブロンズ像が引き揚げられたのは、キュトノス島沖。

500メートルの海底から、漁船が偶然発見したものです。

展覧会の事前調査の際、ギリシャ国内を案内してくださった通訳のマリアさんによれば、

地中海にはまだ多くの遺物が眠っている可能性があり、ギリシャでは自由なダイビングが禁じられているとのこと(ダイビングショップを通じればOK)。

でも、普通は500メートルも潜れませんから・・・

さて。

その事前調査で行った、テラ(サントリーニ島)。

見事なカルデラ!

3月初旬はまだ肌寒くて、あいにく空もどんよりでした。

観光シーズンは3~10月。

そのオープン直後に行ったので、町では白壁の塗り直しやいろいろなメンテナンスのため、地元の人はみんな忙しそうでした。

紀元前17世紀、この火口で大噴火が起き、島は火山灰で覆われます。

多くの人が脱出し、また多くの人が逃げ遅れ、家々は灰に埋もれました。

古代の絵画作品が現代に伝えられることは極めてまれですが、こうした自然災害で埋もれたことによって、テラのアクロティリ遺跡やナポリのポンペイ遺跡の壁画は、私たちにその文化のすばらしさを伝えてくれています。

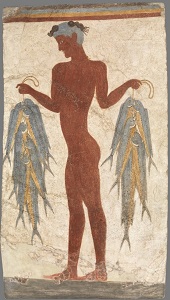

その最たる作品が、このフレスコ画です。

漁夫のフレスコ画

前17世紀

テラ(サントリーニ島)、アクロティリの集落、「西の家」(第5室)より出土

テラ先史博物館蔵 (C)The Hellenic Ministry of Culture and Sports - Archaeological Receipts Fund

両手にたくさんの魚を持っています。頭にある黒いものは、剃り残した「毛束」であって、「タコ」ではありません!

展覧会図録には、この青年が持つ魚について「サバ類と思われる」と解説されていますが、これはスズキの仲間の「シイラ」ではないかと思われます。

撮影協力:国立科学博物館

お隣の国立科学博物館地球館で標本をみることができます。かなり大きな魚です。

頭の形、長く連続する背びれ、とがった尾びれ、そして青と黄色の体色が特徴的です。

大学1年の夏。伊東の伊豆海洋公園でダイビングのライセンスを取ったとき、インストラクターさんが「シイラを食べて食中毒になった」話をしてくださって、それが印象的で覚えた魚です。

どうやらシイラの体表には細菌がついているとかで、調理には注意が必要のようですが、刺身でも焼いても煮ても、さまざまに食すことができるようです。(私は怖くてまだ食べたことがありません)

暖かい海に生息することから、古代のサントリーニ島周辺でもよく獲れ、食用とされたのでしょう。

食中毒に苦しんだ人もいたかもしれませんね。

大きなシイラを大量に両手に抱えたこのフレスコ画は、エーゲ海の豊穣さをよく伝えています。

今回の古代ギリシャ展は、ギリシャ国内約50ヶ所から出品されています。

現地を直接訪れてみてまわることはとてもできない量ですから、上野でご覧いただいたのちに、スカッと晴れたギリシャの島々をお訪ねになることをオススメします!

カテゴリ:研究員のイチオシ、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 瀬谷 愛(保存修復室主任研究員) at 2016年08月12日 (金)

さて、展覧会名にあります「游」には旅行する、他国へ行くという意味があります。関野と塚本が清国を訪れた20世紀初頭には、お隣の国、中国へ渡航するのも、決して楽ではありませんでした。関野と塚本は河南省の省都、鄭州(ていしゅう)から本格的な踏査を開始しました。日本から鄭州まで、当時はどのくらいの日数がかかったでしょうか?塚本靖の「清国内地旅行談」『東洋学芸雑誌』第25巻第321号(明治41年)を参考に、日本から鄭州までの行程を追ってみましょう。

塚本一行は、日本郵船会社の相模丸に乗船して明治39年9月12日に神戸港を出港、14日に門司(もじ)、15日に長崎、16日に韓国の釜山(ぷさん)、18日に韓国の仁川(じんせん)、20日に清国山東省煙台の芝罘(しふう)、そして22日の午前3時に天津の塘沽(とうこ)沖に投錨し、6時に蒸気船に転乗して8時30分に塘沽に到着。税関の検査を終え、食事をしてから汽車に乗り、午後6時20分に北京の南門外の停車場に到着しました。その後、北京に一週間ほど滞在して、10月1日に北京と漢口を結ぶ京漢鉄道で鄭州に向かいました。乗車時間は22時間です。

現在では、成田─鄭州間の直行便が週3日就航し、4時間ほどのフライトで鄭州に行くことも可能です。しかし、清朝末期には日本から鄭州へ行くには船や汽車を乗り継いで10日以上もの日数を費やさなければなりませんでした。

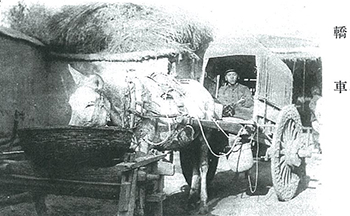

一行は、鄭州から西安へ向けて出発しますが、移動には車を利用しました。写真をご覧ください。「轎車(きょうしゃ)」は騾馬(らば)を2頭繋いだ二輪馬車。「大車」は轎車よりも大きく、馬を3頭繋いだ二輪馬車で、荷物も大量に積めます。

「一輪車」は主として荷物を運搬するために用いますが、人が乗ることもでき、道幅の狭い場所を通過するのに便利だったそうです。乗り心地は、実に想像よりも悪いもので、最初2、3日は身体が痛み、頭はポーとして疲労が著しかったそうですが、一週間以上も旅行すると、慣れて善い心持になり、車中で昼寝を貪るようにさえなったそうです。

写真はキャビネ版の小さな世界ですが、1枚の写真に、撮影に至るまでに費やした時間や苦労が凝縮されていることをお感じいただければ幸いです。

図版出典:塚本靖「清国内地旅行談」『東洋学芸雑誌』第25巻第324号(明治41年)より

| 記事URL |

posted by 関紀子(登録室研究員) at 2016年08月10日 (水)

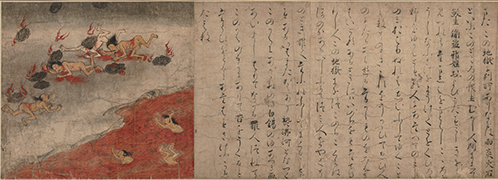

いま、本館2階国宝室では国宝「餓鬼草紙」を展示しています(8月21日(日)まで)。

国宝 餓鬼草紙(部分) 平安時代・12世紀 東京国立博物館蔵

この絵巻は、仏教の教えの説くところの六道の一つ、餓鬼道を描いた絵巻です。六道とは、天道(てんどう)、人道(じんどう)、阿修羅道(あしゅらどう)、畜生道(ちくしょうどう)、餓鬼道(がきどう)、地獄道(じごくどう)、の六つの世界。死後の私たちが転生する世界のことです。臨終を迎えた私たちは、閻魔王(えんまおう)はじめとする冥界(めいかい)の十王により生前の罪が裁かれ、その罪業、そして善行によりこれら六つの世界に転生することになります。

いずれの世界も苦しみや迷いに満ちています。最も苦の少ない天道でさえ、天人たちは死の間際には「天人五衰」と呼ばれる衰えがおとずれ、仲間には草のように捨てられ、地獄よりも苦しい絶望感を味合わなくてはなりません。私たちのいる人道もまた苦に満ちた世界であることは仏典を説くまでもないでしょう。

こうした六道世界を巡ることを「六道輪廻(りんね)」と言い、この六道から逃れ(厭離穢土、おんりえど)、極楽へと往生することを人びとは願ったのです(欣求浄土、ごんぐじょうど)。「人は死後、どこへ行くのか?」という、誰もが持つ切実かつ素朴な疑問への仏教側の回答が六道思想だったと言えます。こうした考えは平安時代の半ば頃、比叡山に住した恵心僧都源信(えしんそうずげんしん)の『往生要集(おうじょうようしゅう)』によって広く流布していくことになり、これらの世界観を描いた六道絵も制作されることになりました。

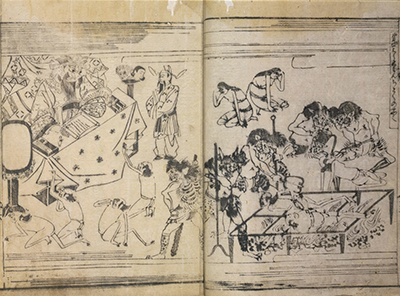

往生要集 江戸時代・寛文11(1671)年 東京国立博物館蔵 ※この作品は展示されていません。

江戸時代に刊行された絵入りの『往生要集』。左側のページに閻魔王の裁判の様子が描かれます。

平安時代後期には、「地獄草紙」や「病草紙(やまいのそうし)」といった、六道での苦しみを迫真の画技で表わした絵巻が制作されました。この「餓鬼草紙」もまた、六道絵のなかの一つとして、絵巻を愛好した後白河院(ごしらかわいん)周辺において制作されたと考えられる絵巻です。

国宝 地獄草紙(部分) 平安時代・12世紀 東京国立博物館蔵 ※この作品は展示されていません。

「餓鬼草紙」の描く餓鬼道は六道のなかでも苦しみの多い「三悪道」の一つ。生前に強欲で物惜しみをした者や嫉妬深い者が堕ちる所で、常に飢えと渇きに苦しみ、決して満たされることはありません。『往生要集』に拠れば、その住処は二つあり、閻魔王管轄の「地の下五百由旬(約7200km)」にある世界、あるいは人道・天道に住むとされ、「餓鬼草紙」でもこの二つの世界の餓鬼たちが描かれています。また、この世界の刑期は「人間の一月を以て一日夜となして、月・年を成し、寿五百歳なり」とあり、おそよ1万5千年。気の遠くなるような年月ですが、地獄の中でも最も刑期が短く責めも軽い「等活地獄」の刑期が1兆6653億1250万年なので、それに比べたらまだまだましかもしれません。

さて、『往生要集』が典拠とした、餓鬼道の様子を詳しく記す『正法念処経(しょうぼうねんじょきょう)』に拠れば、餓鬼には36の相があるとされ、そのうちこの絵巻では十の餓鬼の姿が残されています。

前半は私たちの生活のなかで、人知れず跋扈(ばっこ)する餓鬼の姿が描かれます。例えば巻頭の一図。ぱっと見れば、邸内で管絃のあそびをする貴族の男女の姿に見えます。ただ、細部に目をこらすと彼らの身体には小さな餓鬼たちが。享楽にふけり、不信心な人の精気を食らうという食人精気(じきにんしょうき)餓鬼を描くと考えられています。人間たちは餓鬼たちの姿に全く気づいていません。もし、私たちの身の回りにこうした餓鬼が居たとしたら…考えるだにぞっとします。

(左)管絃のあそびをする貴族たちが描かれた場面には、食人精気(じきにんしょうき)餓鬼の姿が。

(右:拡大)男性に小さな餓鬼がへばりついてます。

絵巻後半に目を移すと、獄卒たちに責めを受ける餓鬼の姿が描かれます。鳥たちに目や身体をついばまれているのは曠野(こうや)餓鬼。広野で池などを壊し、旅人を苦しめた者がなるもので、水を求めても池にありつけません。熱い鉄の塊を呑まされる餓鬼は、人に媚びへつらって悪事を働いた者がなる殺身(せっしん)餓鬼。食べ物も飲み物も口にすることができず、ひたすら熱い鉄の塊によってお腹いっぱいにさせられます。

続いて仏前に供えられた花を盗んだ者がなる住塚間食熱灰土(じゅうちょうかんじきねつかいど)餓鬼。食べ物を食べようとすると燃えさかる刀で獄卒に打たれ続けます。

このような責め苦が1万5千年間も続くわけです。

こうした苦を受けないためにはどうしたらよいのか?このブログを最後までお読みの方にその秘策をお知らせします。『往生要集』では「慳貪と嫉妬の者、飢餓道に堕つ」とあり、要するに「欲深い者、嫉妬深い者」が餓鬼道に堕ちるとあります。つまりはその逆、隣人に優しく、慎み深く日々を暮らせばこの餓鬼道に堕ちることはないと言うことなのです。

この「餓鬼草紙」の本館での展示は実に6年ぶりになります。お盆の季節。ご自身の来し方行く末、さらには日々の行ないを振り返りつつ、グロテスクかつユーモラスな表現に満ちた平安絵巻の傑作を展示室でとくとご堪能ください。本館3室仏教の美術でも関連の作品を展示していますので、こちらもお見逃しなく。

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 土屋貴裕(平常展調整室主任研究員) at 2016年08月06日 (土)

特別展「古代ギリシャ―時空を超えた旅―」 10万人達成だほ!

![]() ほほーい! ぼく、トーハクくん! 特別展「古代ギリシャ―時空を超えた旅―」(6月21日(火)~9月19日(月・祝))は、8月5日(金)に10万人目のお客様をお迎えしたほ!!

ほほーい! ぼく、トーハクくん! 特別展「古代ギリシャ―時空を超えた旅―」(6月21日(火)~9月19日(月・祝))は、8月5日(金)に10万人目のお客様をお迎えしたほ!!

![]() お越しいただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

お越しいただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

10万人目のお客様は東京都北区からお越しの四十万成美さん(左から2番目)

特別展「古代ギリシャ」10万人セレモニーにて(8月5日(金) 平成館エントランス)

![]() え?! トーハクくん、セレモニーに参加してきたの?

え?! トーハクくん、セレモニーに参加してきたの?

![]() 人前に出る機会は逃さないんだほ~。

人前に出る機会は逃さないんだほ~。

![]() もう、トーハクくんだけズルイ!

もう、トーハクくんだけズルイ!

![]() ふふん♪

ふふん♪

![]() それで、10万人目のお客様は、どんな方だったの?

それで、10万人目のお客様は、どんな方だったの?

![]() 四十万成美(しじまなるみ)さんっていう、大学生のお姉さんだほ。今日は大学のお友達と一緒で、トーハクにはよく来ているらしいほ。

四十万成美(しじまなるみ)さんっていう、大学生のお姉さんだほ。今日は大学のお友達と一緒で、トーハクにはよく来ているらしいほ。

![]() わあ、それはうれしいわね!!

わあ、それはうれしいわね!!

![]() 「クレオパトラとエジプトの王妃展」も特別展「始皇帝と大兵馬俑」にも来てくれたんだほ。

「クレオパトラとエジプトの王妃展」も特別展「始皇帝と大兵馬俑」にも来てくれたんだほ。

![]() 古代が好きなのね。

古代が好きなのね。

![]() 大学で建築を勉強していて、古代の建築に興味をもったのが、きっかけらしいほ。「古代ギリシャ」展は、特に彫刻の作品が気になるらしいほ。

大学で建築を勉強していて、古代の建築に興味をもったのが、きっかけらしいほ。「古代ギリシャ」展は、特に彫刻の作品が気になるらしいほ。

![]() 今回の展覧会は、「アルテミス像」をはじめ、古代ギリシャを代表する彫刻が揃っているから、きっと楽しんでいただけたんじゃないかしら。

今回の展覧会は、「アルテミス像」をはじめ、古代ギリシャを代表する彫刻が揃っているから、きっと楽しんでいただけたんじゃないかしら。

アルテミス像

前100年頃

アテネ国立考古学博物館蔵

![]() キレイな女神さまだほ~。

キレイな女神さまだほ~。

![]() 大理石なのに、まるで本物の布みたいになめらかな襞が素敵だわ。

大理石なのに、まるで本物の布みたいになめらかな襞が素敵だわ。

![]() 四十万さんも「現代のような技術があるわけでもないのに、ずっと昔にこんな精巧な作品があるなんて、すごいと思います」って言ってたほ。

四十万さんも「現代のような技術があるわけでもないのに、ずっと昔にこんな精巧な作品があるなんて、すごいと思います」って言ってたほ。

上:平成館ラウンジの撮影コーナーで記念撮影

下:「暑中お見舞い申し上げます」。トーハクくんからは夏のご挨拶としてポストカード(非売品)をプレゼントしました

![]() 特別展「古代ギリシャ―時空を超えた旅―」は、9月19日(月・祝)までです。オリンピックの原点、「古代オリンピック」の展示コーナーもあります。オリンピックシーズンにぴったり、今こそオススメですよ。

特別展「古代ギリシャ―時空を超えた旅―」は、9月19日(月・祝)までです。オリンピックの原点、「古代オリンピック」の展示コーナーもあります。オリンピックシーズンにぴったり、今こそオススメですよ。

![]() 「日本で、これだけの古代ギリシャの作品が見られるとは、なんて贅沢なんだー!!」って、担当研究員さんも大興奮の展覧会だほ。見なきゃ損、ぜひ来てほ!!

「日本で、これだけの古代ギリシャの作品が見られるとは、なんて贅沢なんだー!!」って、担当研究員さんも大興奮の展覧会だほ。見なきゃ損、ぜひ来てほ!!

カテゴリ:news、トーハクくん&ユリノキちゃん、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2016年08月05日 (金)