1089ブログ

彫刻担当の西木です。

今年、2018年は明治維新から150年を記念する年として各地で関連行事が行われていますが、トーハクでもさまざまな関連展示を開催しております。日本彫刻といえば、みなさまは仏像を想起されると思いますが、仏像の歴史のなかでも明治維新はとても大きな転換点となりました。

そこで、収蔵品と寄託品のなかより江戸時代から明治以降の彫刻作品を選び出し、その転換点についてご覧いただこうと企画したのが本特集「江戸の仏像から近代の彫刻へ」(2018年7月10日(火)~9月30日(日)、本館14室)です。

本館14室 特集展示の様子

そもそも、江戸時代の彫刻といっても、あまりみなさまにはなじみがないかもしれません。歴史の教科書や仏像の入門書では、鎌倉時代で記述が終わってしまうことが多いので…

しかし、鎌倉時代以降も仏像を造る需要は途切れることなく、むしろ制作された総量としては飛躍的に増大したと考えられます。鎌倉時代までは時代ごとに個性的な仏像のスタイルが考案されてきましたが、江戸時代はむしろ鎌倉時代風を洗練させていくことで、人々の信仰を集める仏像が造られたようです。

写真左:薬師如来坐像 旧寛永寺五重塔安置 江戸時代・寛永16年(1639) 東京都蔵

写真右:釈迦如来坐像 康乗作 江戸時代・寛文4年(1664) 東京・寛永寺蔵

なかでも、江戸幕府や皇室関係の造仏を担った御用仏師である七条仏師の仏像は、鎌倉風を基調とした瀟洒(しょうしゃ)な姿が特色です。

一方で、円空や木喰といった、仏像制作も行う僧侶も注目を集めています。

写真左:如来立像 円空作 群馬・光性寺旧蔵 江戸時代・17世紀 鴇田力氏寄贈

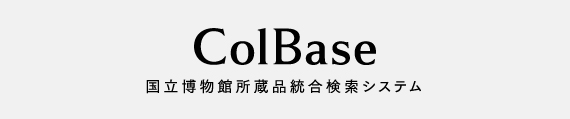

写真左:木喰自身像 木喰作 江戸時代・享和4年(1804) 吉沢政一郎氏寄贈

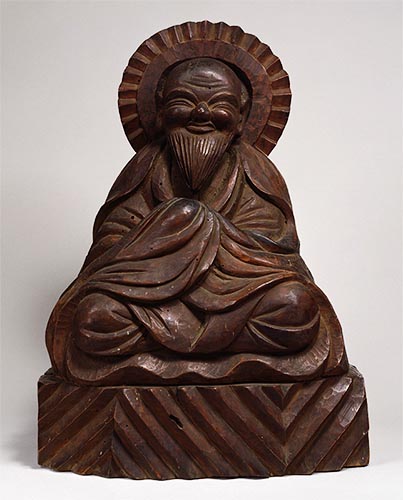

目黒区にある五百羅漢寺には、松雲元慶(しょううんげんけい)という黄檗宗の僧侶がひとりで造りあげたとされる羅漢の群像が安置されており、今でも300体以上の羅漢が伝わっています。

羅漢坐像 松雲元慶作 江戸時代・元禄8年(1695) 東京・五百羅漢寺蔵

顔立ちや体つきは異国風で、七条仏師の仏像と比べるとさまざまな違いがあるので、ぜひ展示室で見比べてください。

こうして盛んに仏像が造られていた江戸時代ですが、明治になって大きな変化を迎えることになりました。それは明治元年の神仏判然令(神仏分離令)を皮切りに、数年続くことになる廃仏毀釈と呼ばれる仏教排斥運動です。江戸時代までは、神仏習合の言葉に象徴されるように、神道と仏教は融合しながら共存してきました。ところが、明治天皇を中心とした神道国家の樹立をもくろんだ明治政府の出した法令により、神道と仏教の分離が強制されたばかりか、これまで幕府によって庇護されてきた仏教が批判の対象となったのです。

唐招提寺の破損仏

興福寺の破損仏

これにより、寺院領地の没収、僧侶の僧籍はく奪はもちろん、寺院の廃絶や仏像、経典類の破却が相次ぎました。こうした日本文化の破壊ともいえる状況を心配した政府は、すぐに古器旧物保存方と呼ばれる、文化財保護の法令を出すとともに、博物館や美術学校を設置し、美術行政に舵を切っていったのです。しかし、当時すでに仏像を造る仕事が激減していた仏師たちは、転職か廃業を余儀なくされていました。

そのひとりが高村光雲です。今日では彫刻家として名高い光雲ですが、もともと仏師として生計を立てていました。光雲の師匠の、そのまた師匠は、幕末の四巨匠と呼ばれた高橋鳳雲です。ちなみに、鳳雲の弟宝山の作品も当館で所蔵しています。

写真左:蝦蟇仙人像 高橋宝山作 江戸時代・19世紀 ガマガエルを手なづける、蝦蟇仙人を生き生きと表しています。

写真右:重要文化財 老猿 高村光雲作 明治26年(1893) シカゴ・コロンブス世界博覧会事務局 ※2018年9月9日(日)まで本館18室にて展示

当時、金属製品の原型制作や象牙彫刻に転身していく同業者が多いなか、かたくなに木彫にこだわって仕事を続けていた光雲は、東京美術学校の幹事をしていた岡倉天心に見出され、木彫科の教授として招かれます。その代表作、米国・シカゴ万博に出品された「老猿」を見ると、その巨大さと写実的に表された屈強な猿の力強さに圧倒されますが、台座ごと彫り出され、大胆に身をよじったところなど、意外と共通点もあります。

そんな光雲は多くの弟子や学生に恵まれましたが、天心は彼らに彫刻作品の模造を命じます。それはなぜでしょうか。

写真左:執金剛神立像(模造) 竹内久一作、原品=東大寺法華堂蔵 明治24年(1891)、原品=奈良時代・8世紀 ※ 現在展示しておりません

写真右:月光菩薩立像(模造) 竹内久一作、原品=東大寺法華堂蔵 明治24年(1891)、原品=奈良時代・8世紀 ※ 現在展示しておりません

理由のひとつに、開設されたばかりの博物館(当時のトーハク)には、まだまだ展示作品が少なく、おまけに当時はまだ奈良や京都などに集中する名品を自由に見られる環境が整っていなかったため、その代替であったことが挙げられます。

旧本館の彫刻展示室

旧本館の彫刻展示室

もうひとつの理由として、過去の名品を模造することで、その古典学習や技術習得が期待されたのです。彫刻を学んだ学生たちにとって、仏像は生計をたてるために造るものというだけでなく、新たな創造のインスピレーションの源ともなったのでした。

龍頭観音像 佐藤朝山作 昭和時代・20世紀 山田徳蔵氏寄贈

法隆寺の国宝 救世観音菩薩立像(飛鳥時代・7世紀)に魅せられ、終生その形を反復して再現した佐藤朝山(ちょうざん)の龍頭観音像を見ると、華麗な彩色と優雅な雲龍の表現に、近代彫刻としても命脈を保った仏像のもうひとつの姿を見ることができるでしょう。

もちろん、当時も、そして今日に至るまで職業としての仏師はなくなっていませんし、いうまでもなく仏像は信仰の対象であり続けています。しかし、明治維新という大きな変化を経験したことで、仏像は近代的な美意識のもと美術鑑賞の対象ともなり、文化財としての意義も認められるようになりました。

ぜひ本特集展示をとおして、こうした彫刻史の1ページをご体感いただければ幸いです。

| 記事URL |

posted by 西木政統(貸与特別観覧室研究員) at 2018年07月20日 (金)

特集「明治150年記念 書と絵が語る明治」 第1部 明治の人と書

小学校の社会科でとりあげられる明治時代の人物をごぞんじでしょうか。

勝海舟、西郷隆盛、大久保利通、木戸孝允、明治天皇、福沢諭吉、大隈重信、板垣退助、伊藤博文、陸奥宗光、東郷平八郎、小村寿太郎、野口英世に、明治時代ではありませんが、近代へのきっかけを作った人物としてアメリカの海軍軍人ペリーをあわせて14人について、多くの小学校6年生が学習しています。

今回の特集「書と絵が語る明治」(2018年7月10日(火)~9月2日(日))では、このうち下線を引いた5人の筆跡を本館 特別1室で展示しています。

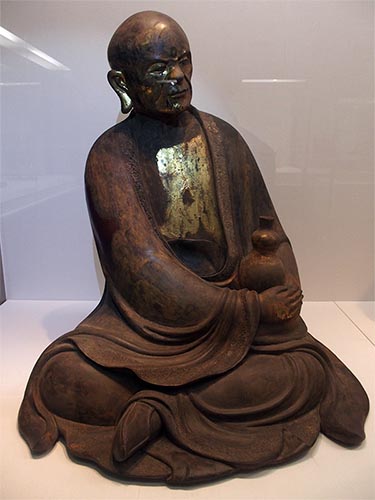

戊辰作詩 勝海舟筆

明治時代・19世紀

勝海舟は、江戸幕府の旗本の家に生まれ、青年時代にオランダ語(蘭学)を学んだことから幕府の中で頭角を現し、西洋式の海軍を創設しました。戊辰戦争では敗色濃厚な幕府の代表者として、江戸に迫る新政府軍との交渉にのぞみました。展示している詩は、その折の心のうちを詠んだもので、危機に対応できない幕府の役人に対する怒りと時代の流れにはさからえないというあきらめの気持ちがあらわれています。

この時、新政府軍を代表して勝と話し合い、江戸の開城を導いたのが西郷隆盛であることは、よく知られています。西郷は薩摩藩の下級藩士の家に生まれました。開明的な藩主島津斉彬に仕えて、当時の世界情勢に目を開かれますが、斉彬が死去した後に藩の実権を握った島津久光に憎まれて、二度にわたり流刑の目にあいます。この時期の苦労も影響したのでしょう、体面を飾らず、私心のない西郷の人柄に心服する者は多く、後に西南戦争で敵味方となった政府軍の軍歌「抜刀隊」でさえ「我は官軍、我が敵は天地容れざる朝敵ぞ 敵の大将たる者は古今無双の英雄で」と歌うほどでした。

「敬天愛人」は西郷の思想を表わす言葉として有名で、西郷自身の筆跡もいくつか残されています。今回の展示品は昭和14年(1939)に西郷の甥(隆盛の弟従道の次男)である侯爵西郷従徳氏から東京帝室博物館に寄贈されたものです。

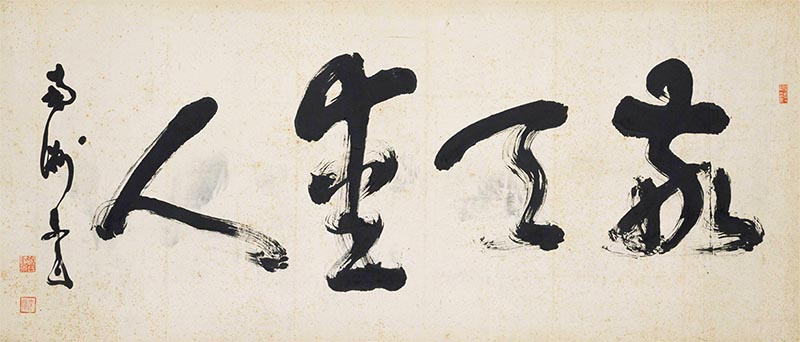

額字「敬天愛人」 西郷隆盛筆 明治時代・19世紀 西郷従徳氏寄贈

大久保利通は西郷より2歳年下ですが、鹿児島城下のとても近い場所で生まれました。幕末には西郷とは逆に、島津久光の下で京都や江戸の政治に関わり、新政府を立ち上げるのに大きな役割を果たしました。維新後は常に政権の中心にあって、出発したばかりの近代国家日本が当時の世界の中で生き延びてゆくための外交と、国を豊かにするための産業の振興に力を注ぎました。

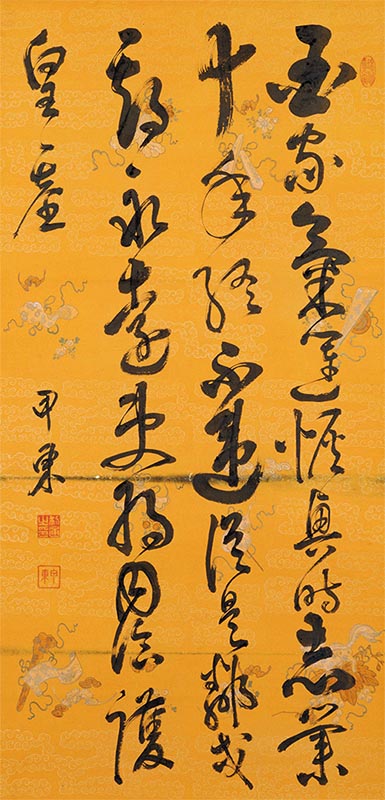

展示している漢詩は、明治7年(1874)に起こった台湾での琉球人殺害事件とその後の日本から台湾への出兵をめぐる外交交渉で清国に派遣された大久保が、交渉が妥結した後に詠んだもので、中国製の紙に書かれています。新国家を興そうとして十年、隣国との友好と内政の安定を願う気持ちが述べられています。

七言絶句 大久保利通筆 江戸~明治時代・19世紀 馬嶌瑞園氏寄贈

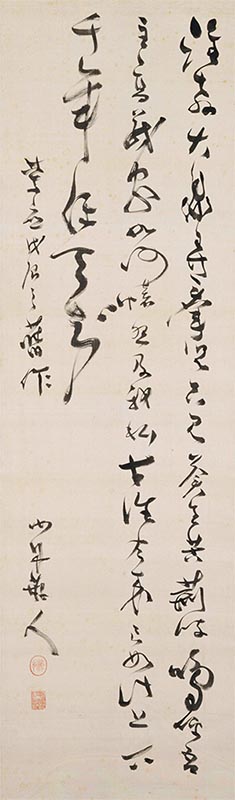

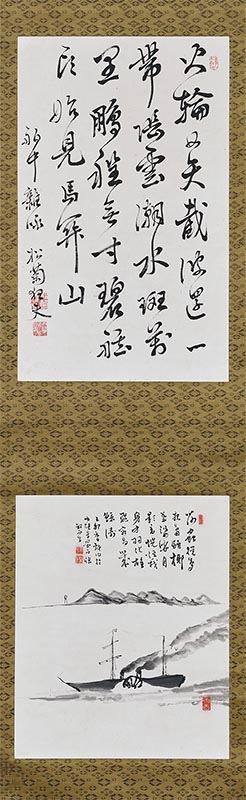

七言絶句 木戸孝允・杉孫七郎筆

明治時代・19世紀 長浜鉄弥氏寄贈

明治4年冬、右大臣岩倉具視を正使(団長)とする外交使節団が横浜を出発してアメリカに向かいました。この時の副使として大久保、木戸孝允、伊藤博文が同行していました。全部で100名以上が参加したこの使節団は米国とヨーロッパ各国を巡り、最新の近代文明に大きな衝撃を受けて明治6年に帰国しました。

この時のメンバーたちの経験は、その後の日本の政治や経済、文化などに大きな影響を与え、後に「岩倉使節団」と呼ばれました。

蒸気船のスケッチが珍しい2枚の書。上は木戸孝允(桂小五郎)が、下は木戸と同郷の官僚で書家としても知られた杉孫七郎(聴雨)が書いたものです。木戸の漢詩は岩倉使節団の帰国の際、郷里の「馬関山」(関門海峡)を望んだ際に詠んだ作で、「火輪は矢の如く波を截りて還る」(蒸気船は矢のように波を切り裂いて国に帰ってきた)という一句が新しい時代を示しています。

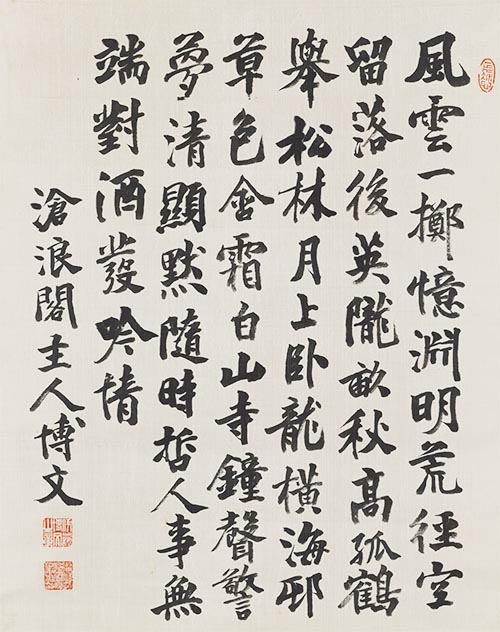

伊藤博文は西郷、大久保、木戸といった第一世代の政治家たちが世を去った後、長い期間にわたって政府を支えました。伊藤は「春畝」という優雅な号を持ち、漢詩や和歌も上手でした。書は少し無骨なふんいきがありますが、個性的です。

展示作品は明治30年に金沢(横浜市)にあった別邸で詠んだ詩を書いたものです。現在、横浜市野島公園の中に建物が復元されています。

七言律詩 伊藤博文筆 明治時代・19世紀

ここに紹介した作品の画像は「国立博物館所蔵品統合検索システム(ColBase)」から利用いただくことができます。特に手続きをとることなく使うことができますので、気に入った作品をSNSで拡散したり、印刷して夏休みの課題に使ったりと、ご自由に活用してください。

- 戊辰作詩 勝海舟筆/【画像(勝海舟)】

- 額字「敬天愛人」 西郷隆盛筆/【画像(西郷隆盛)】

- 七言絶句 大久保利通筆/【画像(大久保利通)】

- 七言絶句 木戸孝允・杉孫七郎筆/【画像(木戸孝允・杉孫七郎)】

- 七言律詩 伊藤博文筆/【画像(伊藤博文)】

| 記事URL |

posted by 田良島哲(博物館情報課長) at 2018年07月19日 (木)

ほほーい! ぼくトーハクくん!

開幕してはや2週間、ようやく特別展「縄文―1万年の美の鼓動」を見に来られたほ(泣)。

最初の展示室には、縄文時代の人たちが日常に使っていた道具が展示されているんだ。

ぼくのおすすめは、もちろん縄文ポシェットだほ。

重要文化財 木製編籠 縄文ポシェット

青森市 三内丸山遺跡出土

青森県教育委員会蔵(縄文時遊館保管)

ポシェットはぼくも使っているから、気になるほ。

縄文人さん、ポシェットって便利だよね。

トーハクくんのポシェットの中にはクッキーが入っていますが、縄文ポシェットのなかには、発掘時、クルミの殻が入っていました

縄文時代には耳飾もあったんだほ。

重要文化財 土製耳飾

東京都調布市 下布田遺跡出土

江戸東京たてもの園蔵

この赤くてきれいな耳飾は、耳に穴を開けてはめこんで着けるんだって。

おもに女のひとが着けていたらしいほ。

ほー、縄文時代の人はおしゃれさんだったんだほ。

そして、縄文時代といえば縄文土器。

土器につけられた縄目の文様が、「縄文時代」の名前の由来になったんだほ。

↑これが「縄文」です

(重要文化財 片口付深鉢形土器/埼玉・上福岡貝塚出土/個人蔵)

展覧会では、縄文土器がたっぷり見られるほ。

縄目文様がいっぱいの縄文時代前期の土器も…

重要文化財 関山式土器

千葉県松戸市 幸田貝塚出土 縄文時代(前期)・前4000~前3000年

千葉・松戸市立博物館蔵

派手なかざりの中期の土器も…

火焰型土器・王冠型土器

新潟県十日町市 野首遺跡出土 縄文時代(中期)・前3000~前2000年

新潟・十日町市博物館蔵

きれいな文様が描かれた晩期の土器も…

重要文化財 大洞式土器

青森八戸市 是川中居遺跡出土 縄文時代(晩期)・前1000~前400年

青森・八戸市蔵(八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館保管)

縄文土器がいっぱいでドキドキだほ!(いちど言ってみたかったんだほ・照)

第2会場は「縄文国宝室」でスタート。

国宝 火焰型土器

新潟県十日町市 笹山遺跡出土

新潟・十日町市蔵(十日町市博物館保管)

あ、あかい…!

縄文時代のこくほー全6件が初めて揃う「縄文国宝室」だけあって、特別感がスゴイんだほ。

こくほー6件のうち、「土偶 縄文のビーナス」と「土偶 仮面の女神」(長野・茅野市蔵[茅野市尖石縄文考古館保管])は7月31日(火)から展示だほ。

センパイたちの到着を待ってるほー。

※古墳時代の埴輪であるトーハクくんにとって、縄文時代の土偶は大先輩なのです。

縄文国宝室を抜けると…

そこは、土偶センパイたちが大集合の土偶ひろばだほ。

いろんな土偶センパイがいてテンションあがるほ~!!

センターには土偶界のアイドル!

重要文化財 遮光器土偶

青森県つがる市木造亀ヶ岡出土

東京国立博物館蔵

展覧会担当研究員の品川さんによると「この遮光器土偶は背中も見てください。背中もとってもきれいな子なんです」だって。

見逃さないように注意だほ。

土偶好きの人は、ウェブ上のぬりえ「マイ土偶」に挑戦してみてね。

じゃ~ん、ぼくもぬってみたほ!

ポイントは目のまわりの赤いろです。「ぼくのほっぺをイメージしたほ」(トーハクくん談)

展示室で気になってしかたがない存在感をはなっているのが、この土器。

重要文化財 深鉢形土器

長野県富士見町 藤内遺跡出土

長野・井戸尻考古館蔵

ぱっと見はよくわからないんだけど…

よーく見ると何かが土器を抱きかかえているんだほ!

地元では「神像(しんぞう)筒形土器」と呼ばれているって聞いたほ。

本当に神様のつもりで作ったのかもしれないんだほ。

ほー、不思議な土器だほ…。

こっちの土器も見過ごせないほ。

顔面把手付深鉢形土器

山梨県北杜市 津金御所前遺跡

山梨・北杜市教育委員会蔵

ほ? 顔がふたつ?? こんな土器、見たことないほ。

これはおかあさんとあかちゃんを表していて、なんと出産のシーンを土器にしているらしいほ。

いま土偶センパイや縄文土器は大人気だけど、岡本太郎さんや柳宗悦(やなぎむねよし)さんも、縄文時代のものが好きだったんだほ。

展覧会の最後のコーナーでは、縄文の美に注目した作家さんや芸術家さんが紹介されているほ。

岩偶

岩手県岩泉町袰綿出土

東京・日本民藝館蔵

この岩偶センパイは、柳宗悦さんが「日本民藝館所蔵品ぜんぶと引きかえにしても欲しい」って言った大のお気に入りの岩偶で、右側の箱は岩偶センパイのためにわざわざ作ったんだって。

センパイ、うらやましいっす。

そんなこと言われたら埴輪冥利に尽きるほ~。

岩偶センパイだけじゃなくて、今回の展覧会の作品はどれも地元の人にとって「大事なうちの子」なんだほ。

縄文ご当地ビデオレターは各地の「うちの子愛」が爆発だ!ほ。

展覧会の予習復習にオススメだほ。

有名な遮光器土偶センパイや火焰型土器のホンモノが見られる感動あり、「こんな縄文があったんだほ!」っていう驚きあり、ドッキドキの展覧会だほ。

みんな、マイベスト縄文を探しにきてほー。

土偶センパイに負けないように、愛される埴輪になろうと決意をかためたトーハクくんなのでした

カテゴリ:考古、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2018年07月18日 (水)

昨年夏に平成館前庭にて開催し大好評をいただいたビアガーデン企画、「トーハク BEER NIGHT!」。

今年は会場を本館前庭に移し、NIGHT!といいながら9:30からスタート(※)など、よりパワーアップして盛り沢山の内容で開催します。

※アルコールの提供は16:00~

「トーハク BEER NIGHT!」昨年の様子

どのあたりがパワーアップしたのかと言うと…

パワーアップポイント(1)

広くなった会場!

昨年は時間帯によっては席がいっぱいになり、お入りいただけない状況にもなりましたが、今年は本館前の広大な空間にテーブル席を設けます。

でも、テーブル席が埋まってしまったら...

ご安心ください、芝生エリアでレジャーシートを敷いて楽しんでいただけます!

レジャーシートは今回のために特別に作成したトーハクオリジナルデザインです。

当日は生ビール販売店舗にてビールと一緒にお買い求めいただけます(※)。

広報大使のトーハクくんとユリノキちゃんがデザインされたシックなレジャーシート、ぜひお買い求めを!

※販売開始は16:00~。レジャーシートは指定された場所でのみお使いください。

新作のトーハクくん&ユリノキちゃんレジャーシート(900mm×600mm) 500円(税込)

パワーアップポイント(2)

豊富なメニュー!!

日替わりキッチンカーを昨年の4店舗から6店舗に増やします。

ビールにぴったりの世界各国のバラエティに富んだお料理をお楽しみいただけます!

出店料理の例(写真はイメージです)

現在開催中の特別展「縄文―1万年の美の鼓動」(2018年7月3日(火)~9月2日(日))では、縄文の国宝6件すべてが史上初めて集結します(「縄文のビーナス」「仮面の女神」の展示は7月31日〈火〉~)。

それにちなみ、各キッチンカーでは国宝6件の出土地域(北海道、青森県、山形県、新潟県、長野県〈2件〉)のクラフトビール6種類を各日、各種50本限定で販売します。しかもクラフトビール購入者には特別展オリジナルグッズの「火焰型土器紙コップ」を1本につき1個プレゼント!

火焰型土器紙コップ

パワーアップポイント(3)

縄文展特設ショップが出張販売!!!

さらに、充実したグッズが話題沸騰中の特別展「縄文」ですが、その中から夏にオススメのアイテムを取り扱う特設ショップがBEER NIGHT会場に登場!(※)

日が落ちてもまだまだ蒸し暑いこの時期、例えば汗拭き用に土偶パペットタオルなどはいかがでしょうか。

※販売開始は16:00~

土偶パペットポーチ 2000円(税込)

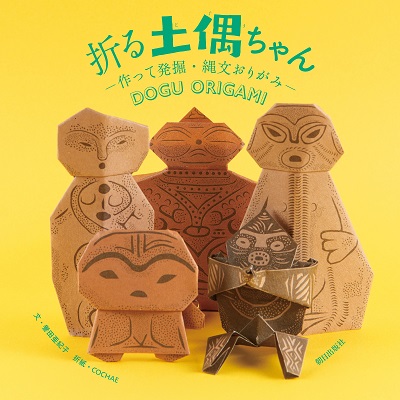

特設ショップには土偶折り紙ブースも出展。

大きな土偶折り紙で、原寸大の土偶を折ったりお面を無料で作ったりできます。折り方がわからない方はブースにてレクチャーもいたします。

ビールを飲みながら、ほろ酔い気分でチャレンジしてみてください。

折る土偶ちゃん-作って発掘・縄文おりがみ-(朝日出版社)

いかがでしたか?

展示を見た後は開放感あふれる本館前の贅沢な空間で、太古の昔に思いをはせつつ、「トーハク BEER NIGHT!」で一杯を。

お友達やご家族、同僚の方で、もちろんお一人でも、どうぞお楽しみください。

・7月27日(金)、28日(土) 9:30~21:00(オーダーストップ 20:00)

・8月3日(金)、4日(土) 9:30~21:00(オーダーストップ 20:00)

※アルコールの提供および特別展「縄文―1万年の美の鼓動」特設ショップ・土偶折り紙ブースは各日16:00~20:00

※荒天中止

※当日の入館料が必要(特別展「縄文―1万年の美の鼓動」は別料金)

カテゴリ:催し物、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 武田卓(総務課) at 2018年07月13日 (金)

国際交流室の王蕾(オウ ライ)と申します。私の苗字から、皆様はすぐ気づいてくれたと思いますが、私は中国人です。東京国立博物館で私のような外国人はどんな仕事をしているのだろう、という疑問が出てくるかと思います。今日は、私のトーハクでの仕事をご紹介します。

現在トーハクでは私を含めて、中国(2名)、韓国(2名)とアメリカ(1名)の国籍を持つ職員が働いています。私たちは国際交流室という部署に所属しています。

国際交流室の仕事内容を大きく分けると、国際展覧会のコーディネート、海外博物館・美術館との人的学術的交流事業と多言語対応です。

その中で、現在私が主に担当している仕事は、展示関係の中国語対応です。

トーハクの展示解説は日、英、中、韓の四か国語で表記しています。キャプション(説明文)に書かれた情報は展示室によって、多少違いがありますが、基本的に作品タイトル、時代、作者、作品解説が書かれています。トーハクの作品解説は日本語の場合、119字以下ですが、外国語は、それを圧縮した30字の日本語原稿に基づいて翻訳を行っています。

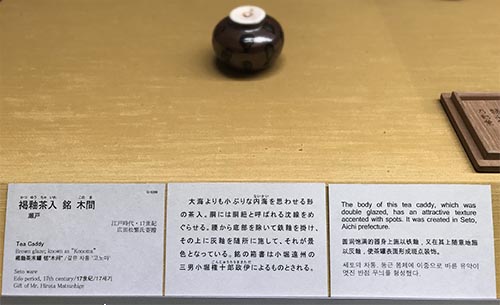

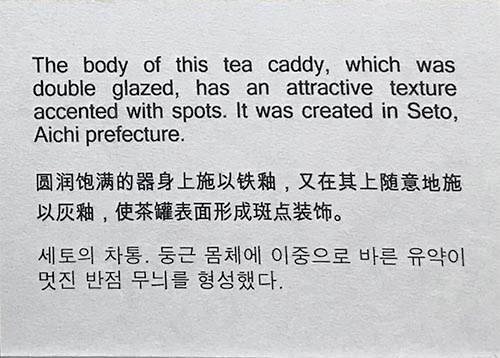

「褐釉茶入 銘 木間」の四か国語キャプション

美術品の翻訳には語学の知識はもちろんですが、日本美術の知識も不可欠となります。特に鑑賞に使われる専門用語はそのまま翻訳できないものが多く、これらの概念を外国人が理解しやすいように翻訳するのは大変難しいです。例えば、焼き物の解説に使う「景色」です。

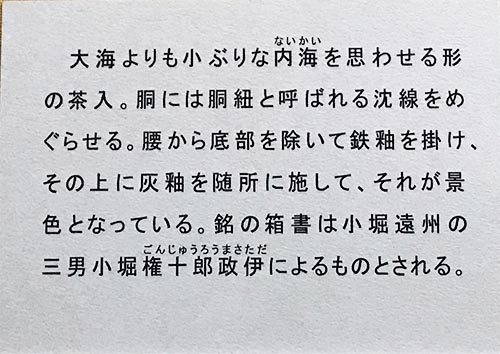

日本語のキャプションでは、この瀬戸の茶入を「腰から底部を除いて鉄釉を掛け、その上に灰釉を随所に施して、それが景色となっている」と説明しています。

「褐釉茶入 銘 木間」の日本語キャプション

「褐釉茶入 銘 木間」の英・中・韓国語キャプション

焼き物を愛好されている方はご存じだと思いますが、ここでいう景色は、美しい景観・風景のことではなく、焼き物の見所を指します。

日本の焼き物の見所は、表面にかけた釉の流れ具合や溶け具合、また焼成時の火加減により生じた窯変などがあります。その中で私が不思議に思ったのは、焼き物の釉が流下するところや、長年の使用によるひび割れ、シミなどが鑑賞のポイントになっていることです。

褐釉茶入 銘 木間 瀬戸 江戸時代・17世紀 G-5366

2018年6月19日~9月9日まで本館4室にて展示

点斑文茶碗 唐津 江戸時代・17世紀

※ 現在展示しておりません

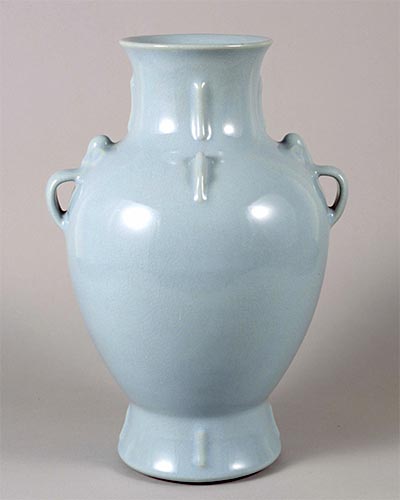

焼き物の見どころを考えるとき、中国人の私が真っ先に思い浮かべるのは、白磁や青磁の冴えた釉色、端正な造形や精巧な文様など、精度の側面に注目しがちです。しかし、日本には焼き物が窯の中や使用の過程で生じた不測の変化を焼き物の一部分として愛でる文化があり、人工的な完璧さを美しいと感じる中国とは、まるで正反対の鑑賞の観点と美意識の違いがあるのだと感じました。皆様はどのようにお考えでしょうか?

青磁千鳥香炉 中国・龍泉窯 南宋時代・13世紀 TG-2166

2018年5月22日~9月2日まで東洋館5室にて展示

天藍釉罍形瓶 中国・景徳鎮窯 清時代・乾隆年間(1736~95年) TG-2681

2018年5月22日~9月2日まで東洋館5室にて展示

トーハクでは、日本の美術品だけではなく、中国、朝鮮半島、東南アジア、西域、インド、エジプトなどの美術品も展示しております。皆様はこういった文化の違いを考えながら、各国の作品や四か国語の解説を楽しんでいただければ幸いです。

カテゴリ:トーハクよもやま

| 記事URL |

posted by 王蕾(国際交流室アソシエイトフェロー) at 2018年06月29日 (金)