1089ブログ

文化財の収集と保管は博物館が担う役割の1つです。平成27年度には新たに166件の文化財が東京国立博物館に加わりました。特集「平成27年度新収品展I」(2016年5月17日(火)~5月29日(日)、本館特別1室・特別2室)では、ご寄贈いただいた150件の文化財のうち70件を紹介いたします(なお「平成27年度新収品展II」(2016年5月31日(火)~7月10日(日)、平成館企画展示室)では購入した16件の文化財のうち、8件を展示する予定です)。

いくつか展示作品をご紹介しましょう。

青磁盤 中国・汝窯 川端康成旧蔵 北宋時代・11~12世紀

香取國臣氏・芳子氏寄贈

汝窯青磁(じょようせいじ)は中国の北宋時代末期に、宮廷用に特別に生産された青磁です。表面の淡く美しい青釉が特徴。その白みがかかった青色は「雨が上がった後の空の色」に例えられてきました。おもわずすいこまれてしまいそうな感覚を覚えます。歴代の皇帝たちが愛した器として知られる汝窯青磁は、世界に70点ほどしかない貴重なもの。その中で、今回展示される青磁盤は、日本で見いだされた唯一の汝窯青磁として知られる作品です。近現代の日本文学を牽引した作家、川端康成氏の旧蔵品もあります。

実は今回の新収品展、著名な作家の旧蔵品がもう1つ展示されます。

男子立像 キプロス 英国人作家サマーセット・モーム旧蔵品

アルカイック時代・前6世紀 ミハエル・アンド・ヴィッキー・クシラス氏寄贈

この小像はイギリスの作家、サマセット・モーム氏の旧蔵品でした。

この像が作られたキプロス島は古来より、銅の産出地として、ギリシアと西アジアのむすぶ交易の要衝として繁栄してきました。本作品は前6世紀前半に年代づけられ、神を崇拝する男性を表現したものとされます。同様の像が神域から出土しており、本作品も神殿等に奉納された像と考えられます。この時期の人物像にはアルカイック・スマイルと呼ばれる微笑を浮かべた表情が見られますが、この男子立像は口を無表情につぐんでいます。

今回の新収品展は、本館の特別1室と特別2室の2部構成の展示です。このうち特別2室では百瀬治氏・百瀬冨美子氏が収集したコレクションに焦点を当てています。その中から1つご紹介いたします。

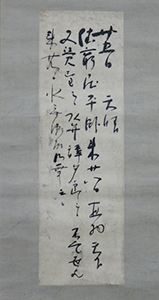

明月記断簡 藤原定家筆 鎌倉時代・建暦元年(1211)

百瀬治氏・百瀬富美子氏寄贈

『明月記』とは、歌人として有名な藤原定家(1162~1241)がつけていた日記の呼び名。本作は、定家50歳、建暦元年(1211)7月25日の記事で、本文のぽってりとした墨付やくせのある表現は、定家の特徴的な筆致といえます。記された文章自体は江戸時代の写本から知られていましたが、本作は新出の原本ということになります。料紙の天地に罫線がなく、紙背文書があるという点が、鎌倉時代初頭の原本の様式に合致しています。

例年の「新収品展」と比べ、今年度は展示作品の数が多く、その分野も日本の絵画、書跡、歴史資料、考古資料、陶磁、漆工、刀剣に加え、東洋の染織、考古、民族、彫刻、陶磁と多岐にわたります。期間中にご来館いただき、新たにトーハク加わった文化財をお楽しみいただければと思います。トーハクの文化財収集活動とともに、「守備範囲の広さ」をご理解いただけるのではないでしょうか。

| 記事URL |

posted by 小野塚拓造(東洋室研究員) at 2016年05月17日 (火)

こんにちは、保存修復室の瀬谷愛です。

来たる5月17日(火)、一枚の肖像画が世界で初めて、当館で一般公開されます!

伊東マンショの肖像

ドメニコ・ティントレット筆 1585年

ミラノ、トリヴルツィオ財団 Fondazione Trivulzio - Milano

若々しい、凛々しい少年です。マンショはまだ16歳だから~♪

天正遣欧少年使節 伊東マンショ(1569頃~1612)の肖像です。

天正遣欧少年使節とは、天正10年(1582)に九州のキリシタン大名の名代としてヨーロッパに派遣された、4人の少年を中心とする使節団です。

伊東マンショは、豊後の大友宗麟(1530~87)の名代として、使節団の主席正使を務めました。

肖像画が描かれたのは、水の都ヴェネツィアでのことでした。

使節団は1585年6月26日にヴェネツィアに到着したようで、ヴェネツィア共和国の元老院が歓待し、7月4日にヴェネツィア派の画家ティントレットが4人の姿を活写した、と伝えられてきました。

でも、ま、まさか、その肖像画が現存するとは!

多くの研究者が、ほとんど夢見がちなまでに期待したことが、ここに起きたというわけです。

(ただし、筆者と製作過程については長々と補足説明が必要です。詳細は、会場、リーフレット、講演会、シンポジウムで!)

肖像画がみつかったのは、イタリア、ミラノ。

使節団も訪れたゴシック建築の至宝、ミラノのドゥオモ(大聖堂)

昨年7月初旬に事前調査で訪れました。快晴です

平成26年(2014)に同市内に所在するトリヴルツィオ財団がこの肖像画の存在を美術誌上で発表しました。

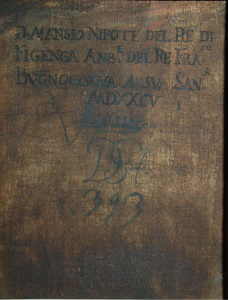

肖像画裏面

パオラ・ディリコさんのその論文によれば(当館研究員も昨年の調査で確認しましたが)、肖像画の裏には、

D. MANSIO NIPOTE DEL RE DI

FIGENGA AMB. DEL RE FRAN.

BVGNOCINGVA A SVA SAN.

などと書かれています。

「フィジェンガ王の孫(甥)、ブーニョチングア王フラン(チェスコ)から教皇聖下への使節であるマンショ公」。

初めはなんのことかわからなかったでしょう。

日本人がみても、初見では「あ~どこかの小国の使節なんですね」と思ってしまうと思います。

ところがよく考えてみるとどうでしょうか。

・「FIGENGA」は同時代資料にも記される「FIUNGA(日向)」と「FIGEN(肥前)」の融合

・「FRAN.(フランチェスコ)」は大友宗麟の洗礼名

・「BVGNOCINGVA」は「BUNGO(豊後)」と「CINGIUA(千々石)」の融合

とみれば、その実は、

「日向王の孫(甥)で、豊後フランチェスコ王(大友宗麟)からローマ教皇への使節であるマンショ公」

となるわけです!そのまんま、なんの間違いもありません。

(「千々石」は、もうひとりの正使であった千々石ミゲルを指すと思われます)

しかも、肖像画のX線透過撮影を行なったところ……

X線透過写真

同様のことが画面の左上に書かれていたことがわかりました。

何度も転写を繰り返すうちに、なじみのない日本語が変化してしまったのでしょう。

誰もが「まさか」と思う新発見は、まだまだ起こっています。

重要文化財 聖母像(親指のマリア)イタリア 17世紀後期

こちらもあわせて展示します。

当館の展示でも非常に人気の高い、親指のマリア。

宝永5年(1708)、キリスト教が禁じられていた時代に日本に潜入したイタリア人宣教師ジョヴァンニ・バティスタ・シドッチ(1667~1714)が持ってきたものです。

シドッチは江戸・小石川の切支丹屋敷の地下牢で亡くなったのですが、

マンショの肖像画が発表されたのと同じ平成26年(2014)、切支丹屋敷跡から3体の人骨が出土し、うち1体が国立科学博物館の人類学的分析とDNA鑑定により、イタリア、トスカーナ地方出身、高身長(170cm以上)の中年男性とわかりました。

まさか。

ここに埋葬された記録が残り、諸条件を満たすイタリア人は、シドッチただひとり。

先月、文京区役所が正式に記者発表を行なったばかりの、ホットニュースです。

シドッチは亡くなってからちょうど300年で出現し、マンショは亡くなってからほぼ400年で再発見されました。

こんな奇跡のようなめぐりあわせがあるんですね。

今年は、日伊国交樹立150周年。

その記念として開催する今回の特別公開「新発見!天正遣欧少年使節 伊東マンショの肖像」(2016年5月17日(火)~7月10日(日)、本館7室)に、ぜひ皆様お越しください。

初日の翌日5月18日(水)には、イタリア文化会館で関連シンポジウム。

週末の5月21日(土)には、当館平成館大講堂で講演会を開催します。

新知見満載の企画です。ぜひ、こちらもあわせてご参加ください!

P.S. 「戦国鍋TV」で天正遣欧少年使節の特番が組まれるといいなあと、一ファンとして「まさか」を期待する次第です。

| 記事URL |

posted by 瀬谷 愛(保存修復室主任研究員) at 2016年05月12日 (木)

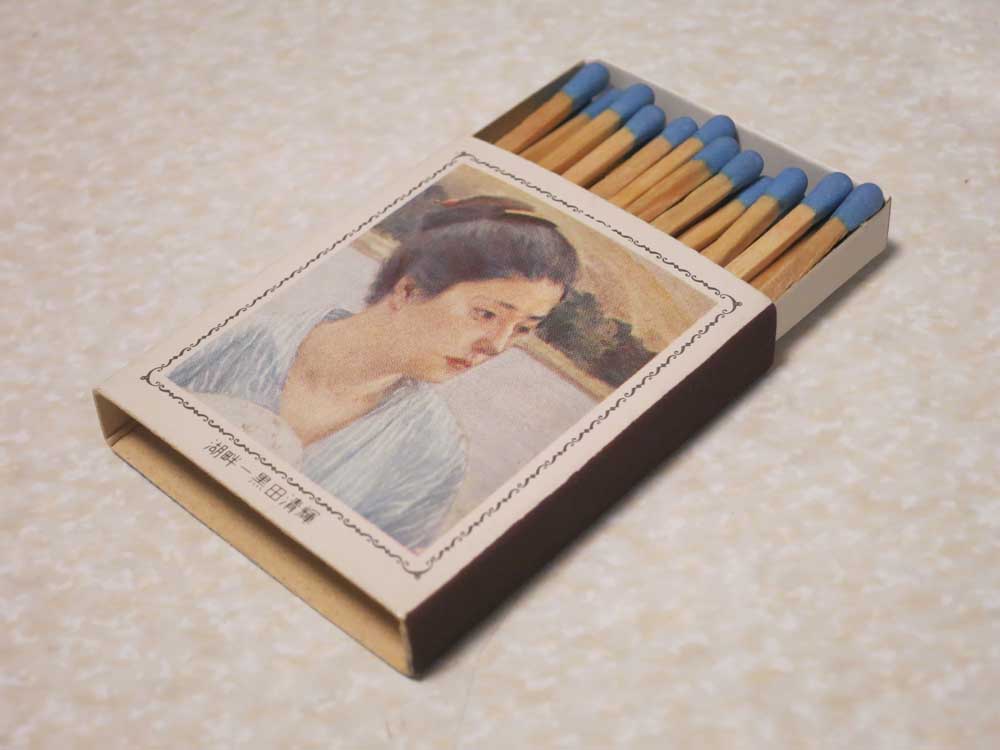

画家の奥さんはキレイな人が多い、というのは私の偏見かもしれません。が、黒田清輝の《湖畔》のモデルが妻の照子さんであることを例にあげれば、うなずいてくれる方もきっと多いのではないでしょうか。

重要文化財 湖畔 黒田清輝 1897年(明治30) 東京国立博物館蔵

その端正な目鼻立ちは、くつろいだ浴衣姿のなかにも凛としたものを感じさせます。小説家の井上靖もこの女性に魅了された一人のようで、『忘れ得ぬ芸術家たち』というエッセイ集のなかで、小説の主人公として登場させたらどんなに面白いだろう、と述べています。

照子夫人は《湖畔》の他にも黒田作品のモデルとして、しばしば描かれています。今回の展示作品でも、木炭デッサンの《婦人肖像》(№134)や油彩による《婦人肖像》(№168)が照子さんを描いたものです。

(左)婦人肖像 黒田清輝 1898年(明治31) 東京国立博物館蔵 (右)婦人肖像 黒田清輝 1912年(大正元) 東京国立博物館蔵

また今回は展示していませんが、照子さんのご遺族から東京文化財研究所に寄贈された写真群のなかにも、そのポートレートが何点か含まれています。ここではちょっと珍しい、洋装の照子さんの写真をご紹介しましょう。《湖畔》の浴衣姿にすっかりなじんだ眼には、かなり新鮮なインパクトのある一枚です。

照子さんの洋装姿

《湖畔》は教科書にもくりかえし掲載され、昭和42(1967)年には記念切手のデザインに採用されるなど、これまで多くの日本人に親しまれてきました。女優の常盤貴子さんが《湖畔》に扮した、某メーカーの広告もあったように記憶しています。今回の展覧会でも、ショップでは「湖畔キューピー」などの《湖畔》グッズが目を引きます。

展覧会オリジナルグッズには《湖畔》をモチーフにしたものがたくさんあります。右端が「湖畔キューピー」

そういえば展覧会に先立って催された内覧会で、私は黒田清輝のご遺族のお一人から、《湖畔》をあしらったマッチ箱をいただきました。某銀行がPR用に作った景品で、昭和46年頃のもののようです。中のマッチの頭が青いのは、きっと《湖畔》の浴衣の色にあわせたのでしょう。今や昔ほどに見かけなくなったマッチ箱ですが、このようにささやかな景品にまで用いられるほど、《湖畔》は多くの人に愛されてきたのだなあ、とあらためて思いました。

《湖畔》をあしらったマッチ箱

特別展「生誕150年 黒田清輝─日本近代絵画の巨匠」は、5月15日(日)までです。

ぜひ、会場で照子さんの姿をご覧ください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、絵画、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 塩谷純(東京文化財研究所 近・現代視覚芸術研究室長) at 2016年05月10日 (火)

ほほーい!ぼくトーハクくん!

昨日、京都国立博物館に行ってトラりんに会ってきたんだほ!

ぼくが「広報大使」を務めるトーハクと京都国立博物館(キョーハク?)は同じ仲間、知ってたほ?

トラりんは京都国立博物館の公式キャラクターなんだほ。金・土・日・祝日に行くと会えるんだほ、早速会いに行ってきたんだほ!

平成知新館前でトラりんと

最初は虎だし睨んでるしで怖かったほ…、でもとってもやさしかったほ!

トラりんとのツーショット

館長さんにもご挨拶できたんだほ。

館長室にて佐々木館長とトラりんとぼく

今度はトラりんがこっちに遊びに来てくれるっていう約束をしたんだほ!お友達が出来てうれしいほー。今度はユリノキちゃんも紹介するんだほ!

トラりんとじゃれあうぼく

京都国立博物館では今、「禅-心をかたちに-」っていう特別展をやってるんだほ。トーハクでも10月18日から開催するんだほ!いっぱいの人に来てほしいんだほ!

特別展覧会「禅-心をかたちに-」会場入口にて

重要文化財 龍虎図屏風 狩野山楽筆(京都・妙心寺蔵)前にて

十八羅漢坐像のうち 蘇賓陀尊者・羅怙羅尊者・賓頭盧尊者 范道生作(京都・萬福寺)前にて

初めての出張、楽しかったほー!もっともっとトーハクをPRするためにこれからもどんどん出張するほ!

立ち去るトラりんとぼく

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2016年05月09日 (月)

七宝という言葉を耳にして、みなさんは何を思い浮かべますか?

七宝焼きのアクセサリーや小物をお持ちの方や、カルチャースクールなど趣味で七宝焼きを経験された方もおられると思います。一般的には金属(銅が圧倒的に多い)の素材(胎(たい)といいます)の表面にガラス釉薬を焼き付け、赤青黄緑など多彩な色面によって文様を表す技法です。西アジア、中国、ヨーロッパでは古くから行われた技法で、日本では奈良県明日香村の牽牛子塚古墳(けんごしづかこふん)から出土した装飾金具(飛鳥時代・7世紀)や正倉院宝物の黄金瑠璃鈿背十二稜鏡(奈良時代・8世紀)が古い例です(展示室に展示されている十二稜鏡は、この正倉院宝物を、明治期の七宝の名工として知られた平塚茂兵衛(2代茂兵衛・敬之)が模して作ったもの)。

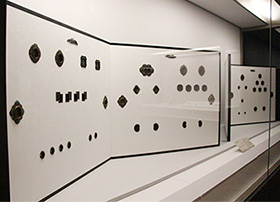

(左)引手の展示風景

(右)黄金瑠璃鈿背十二稜鏡(模造) 平塚茂兵衛作 明治時代・19世紀、原品=奈良時代・8世紀

ただ当初からこの技法を「七宝」と呼んでいたわけではないようです。初期の浄土経典である『無量寿経』に、阿弥陀如来の極楽浄土を荘厳する金・銀・瑠璃(るり)・珊瑚(さんご)・琥珀(こはく)・硨磲(しゃこ)・瑪瑙(めのう)の「七宝」が出てきますが、色ガラス釉の多彩な色面装飾から、後世にこの語で呼ぶようになったと考えられています。ところがその後近世を迎えるまで、日本の七宝は沈黙を続けました。その停滞は日本におけるガラス製品の動向とよく似たところがあり、技術的な問題もさることながら、明快な色彩対比のモザイクが、日本的な美意識に適わなかったためともいわれます。ただ、平安時代後期のいわゆる院政期仏画では、多色の対比と融合による耽美な世界が展開しているので、材質にせよ技法にせよ問題がクリアされたならば、この時代に大流行していてよかったかもしれませんが、今のところ遺例はありません。

近世期、七宝は再び、刀装具や引手(ひきて)・釘隠(くぎかくし)などの建築金具、煙管(きせる)や矢立(やたて)など、比較的小さな器物の表面装飾に用いられるようになりました。近世の妙味である、動物・植物・器物・景物や、その組み合わせ・トリミングなど、情緒豊かな文様のデザインを七宝が飾りました。ただ対象は小品がほとんどで、大きな発展にはつながりませんでした。日本の七宝が最も大きく発展したのは、金工・陶磁・漆工・染織など他の工芸技術と同様、明治時代です。江戸時代を通じて培われた各種工芸技法は、万国博覧会への参加や製品の海外輸出の機会に応えるべく、急速かつ濃密に高度化し、世界を驚かせました。

日本では七宝はこのように、断絶と復活を繰り返してきたのです。

今回の特集では、トーハクが誇る七宝引手の数々を、久しぶりにまとめて展示しました。また、明治時代に大きく発展した尾張(名古屋)七宝の代表的存在である安藤七宝店が、昭和28年(1953)に制作した、七宝の工程見本も展示し、どのようなプロセスをへて七宝作品が出来上がっていくのか、パネル解説を交えてご紹介しています。

七宝技術記録 林貞信・太田良次郎、安藤武四郎(文書記録者)作 昭和28年(1953)

1. 銅で花瓶の形をつくり、下絵を描きます。

重さはこのときが最も軽く、537グラム。

2. 金銀の線をもようの形にはり、焼付けます。

線と釉薬が加わり、重さは825グラムになりました。

3. 釉薬をもようの上にぬり、第1回目の焼き付けです。

釉薬がのっている分、重くなり、1189グラムに。

4. 釉薬をもようの上にぬり、第3回目の焼き付け。

この時点が一番重く、重さは1894グラムに。

5. 表面をとぎ上げ、つやを出し、金具をつけます。

完成した花瓶の重さは、1702グラムになりました。

この展示が「七宝」に近づいていただける機会となれば幸いです。

展示情報

特集「七宝―金属を飾る彩り」(2016年4月12日(火)~2016年6月5日(日)、本館14室)

東洋館第5室「清時代の工芸」では、7月3日(日)まで、中国清時代・19世紀の七宝作品を展示しています。あわせてご覧ください。

関連事業

ギャラリートーク「東京国立博物館の七宝作品について」(2016年5月31日(火) 14:00~、本館14室)

| 記事URL |

posted by 伊藤信二(京都国立博物館企画室長・東京国立博物館研究員) at 2016年04月30日 (土)