1089ブログ

こんにちは。教育普及室の川岸です。

今日は本館14室で開催中の特集「 日本の仮面 舞楽面・行道面」(2017年5月23日(火)~8月27日(日))で展示している舞楽面をご紹介します。

「舞楽面(ぶがくめん)ってなんだ・・・?」

と思われる方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

雅楽の一種で、舞を伴う「舞楽」に用いる仮面のことを「舞楽面」といいます。

日本には様々な芸能や、仮面が伝わっています。

そのなかでも、誇張した表現や、造形の工夫の面白さでは抜群なのが舞楽面。

伝統芸能で使った仮面なんて格式高そう、と食わず嫌いするのはもったいないもののひとつです。

どんなキャラクターなのかを想像しながら見ると楽しめますよ。

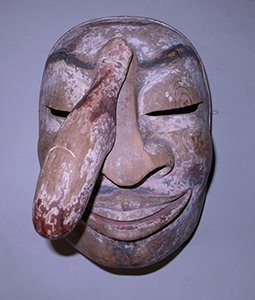

私のイチオシはこちら。「胡徳楽(ことくらく)」。

重要文化財 舞楽面 胡徳楽(ことくらく) 平安時代・永暦元年(1160) 奈良・手向山八幡宮蔵

何とも言えないいい表情をしています。

どんなキャラクターだと思いますか?

こたえは「よっぱらい」。

確かに赤ら顔で、目もとろんとしています。

こんなに気持ちよく酔えるなんて、きっといい人に違いありません。

胡徳楽の造形の特徴といえば「動く鼻」!

鼻を別に作り、紐でつないで動くようにしています。

「胡」とは中国では西方のペルシア人のことを指すとされます。

中国を含む東アジアの人はペルシア人の鼻の高さに驚いたのでしょうね。この面の鼻は誇張し過ぎですが。

酔っ払いらしさとともに、モデルが胡人であることも強調された造形です。

胡徳楽という曲はこの大きな鼻を左右に振り、酔っ払いが輪になって踊る、コミカルなストーリーなんです。

少し、身近に感じませんか?

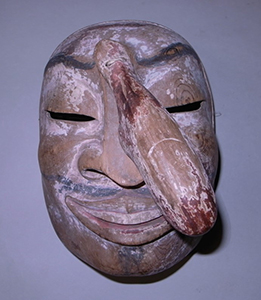

次にこちら。「陵王(りょうおう)」です。

舞楽面 陵王 鎌倉時代・13~14世紀 和歌山・丹生都比売神社伝来 水野忠弘氏寄贈

頭上に龍を載せ、皺だらけで顎がブラブラしている奇妙な面です。

これは一体・・・?

勇猛な武将でありながら美貌の持ち主だった蘭陵王。6世紀後半の北斉(中国)の王です。

戦いに臨むとき、その美しい顔を隠すために、怪異な仮面をつけたという伝説があります。

美しすぎて、兵士たちが戦いに集中できなくなると困るからだそうです。

これはその蘭陵王役がつける仮面なんです。

実は「舞楽面 陵王」は目が上下に動きます。

そのための仕掛けを展示ではお見せできませんので、写真で紹介します。

両目の裏を、銅製の棒が渡り、その棒の端にはひもが見えます。

この紐は、ブラブラしている顎、吊り顎につながるのです。

つまり、顎が動くと目が動く、という仕組みです。

舞楽図(部分) 田中訥言筆 江戸時代・18世紀

この絵は江戸時代の絵師・田中訥言(たなかとつげん)が、異なる二つの舞楽を描いたもの。

画面左手、右手を振り上げ、左足を踏み上げているのが蘭陵王です。

演者の顎のずっと下のほうに、吊り顎が揺れています。きっと目も動いているはず。

絶世の美男子がつけた奇怪な仮面という設定にぴったりの、変わった表現です。

なぜこんな表現を思いついたのか、不思議ですね。

遠くからでは見えないだろうに・・・

こうして想像しながら見てください。

皆さんの想像を掻き立て、会話が弾む。そんな作品のひとつが舞楽面だと思います。

展示室にはほかにも、これをつけて舞うのはしんどいだろうな、と思わせる、人の顔よりずっとずっと大きな舞楽面や、今日はご紹介できなかった行道面なども展示されています。

あなたが好きなのはどの作品?

楽しみながら、お気に入りの仮面を探して下さい。

| 記事URL |

posted by 川岸瀬里(教育普及室研究員) at 2017年06月07日 (水)

現在トーハクの敷地内にある展示館の中で、最も古い建物が表慶館です。

「慶びを表す」という名のとおり、1900(明治33)年、当時の皇太子(後の大正天皇)のご成婚を記念して建設が計画され、1909(明治42)年に開館しました。

設計は、初代本館を手がけたジョサイア・コンドルの弟子で、東宮御所(現在の迎賓館赤坂離宮)も設計した宮廷建築家の片山東熊(かたやまとうくま)です。

奈良国立博物館旧本館(現:なら仏像館)、京都国立博物館旧本館(現:明治古都館)を手がけたことでも知られます。

堅牢な煉瓦造で関東大震災の被害も少なく、倒壊したコンドル設計の初代本館にかわり、現本館が竣工するまで、展示施設としての役割を果たしてきました。

外観は、中央と左右に美しいドーム屋根をいただくネオ・バロック様式で、上層部の外壁面には製図用具、工具、楽器などをモチーフにしたレリーフがあります。

入口には、2頭のライオンが鎮座しています。

よく見ると、一方が口を開き、もう一方が口を閉じた"阿吽"の像になっています。

作者は、工部省で皇居造営時の建築彫刻にも携わった彫刻家の大熊氏広です。ちなみに、上野公園内にある小松宮彰仁親王銅像も大熊の作品です。

入口に鎮座する阿吽のライオン

製図用具、工具、楽器などをモチーフにしたレリーフにもご注目

表慶館は現在、展覧会やイベント開催時以外は内部非公開となっていますので、ここでみどころを紹介していきましょう。

エントランスに入ると、足元はカラフルなタイルの床、見上げると光が射しこむドーム天井が目を惹きます。

十六稜の星型を描くモザイクタイル

ドーム天井を見上げて

床を彩る7色のモザイクタイルは、フランス産の大理石でできています。

ドーム天井には、漆喰の装飾レリーフかと見紛うほど、陰影を巧みに用いて描かれた文様があります。

この文様は、外壁のレリーフと同じく絵画や音楽などがモチーフとなっており、ここが芸術の館であることを示唆しているかのようです。

巧みな陰影で立体的に見える天井画

建物左右のドーム部分は、階段室になっています。

優美な曲線を描く手すりは真鍮製、縦の支柱は鉄製です。

表慶館の中でも、最もフォトジェニックな場所ではないでしょうか。

1階から2階へ

踊り場では手すりの曲線美をご覧ください

その存在自体がまるで美術作品のような表慶館。

明治末期の洋風建築を代表する建物として1978(昭和53)年、重要文化財に指定されました。

今年は、内部をご覧いただけるチャンスがあります!

「フランス人間国宝展」(2017年9月12日(火)~11月26日(日))が表慶館にて開催されます。

作品とともに、贅沢な展示空間をぜひ、ご堪能ください。

カテゴリ:展示環境・たてもの

| 記事URL |

posted by 奥田 緑(広報室) at 2017年06月01日 (木)

青葉が本当に気持ちのよい季節になりました。

日差しも少し強くなって、雨も長くなって、そろそろ梅雨が来るのかなと感じます。

そして特別展「茶の湯」も残すところわずかとなりました。

展覧会の企画は3年前ほどから本格的にスタートして、

そのあいだ私はずーっと平成館展示室の図面とにらめっこの日々でした。

5、60枚は図面を引いたでしょうか…。

これだけたくさんのお茶碗、そして茶入、茶杓や香合といったとても小さな工芸作品が特別展会場である平成館にならぶ機会は珍しく、その形、大きさから照明を当てるのも書画や彫刻とは異なる細やかな工夫が必要です。

とりわけやきもの専門の研究員として、茶の湯のやきものについて

ぜひお伝えしたかったのは、日本ほどやきものを身近に感じている国は他にないということです。

ガラス質のなめらかな釉面の中国のうつわ。

轆轤目が粗く残るざらざらとした朝鮮半島のうつわ。

そして縦に横にヘラによって削られた日本のうつわ。

先人たちは手にとってそうした違いを受け止めて、大切に伝えてきたということ、これだけ個性あふれる名品が集まる機会はめったにないということ、ぜひその素晴らしさをこの展示で再現したいと思いで準備をしてきました。

重要文化財 油滴天目

建窯 南宋時代・12~13世紀 九州国立博物館蔵

古田織部、松平不昧が所持した油滴天目。こちらも大阪東洋陶磁美術館所蔵の国宝の「油滴天目」に負けないくらい魅力たっぷりに輝いています。

国宝 大井戸茶碗 喜左衛門井戸

朝鮮時代・16世紀 京都・孤篷庵蔵

名もなき陶工がスピードにのって轆轤を挽きあげ、ざくざくと削って整える様子が目に浮かぶよう。圧倒的な存在感を放って佇む孤高な姿に心打たれます。

国宝 志野茶碗 銘 卯花墻

美濃 安土桃山~江戸時代・16~17世紀 東京・三井記念美術館蔵

ほんのりと赤みを帯びた穏やかな火色で、一見優しい雰囲気を漂わせる名碗「卯花墻」にはじつは胴部に大胆に箆目が入り、力強い造形で迫ってきます。

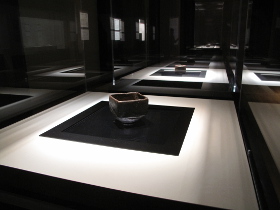

そこで今回、光源を展示台の下に設けた特別な照明を作り、茶碗の側面や高台部分をより良く観ていただけるようにしました。

(協力:デザインオフィスイオ、大光電機、株式会社マルモ)

楽茶碗の展示ケース

(撮影:横山研究員)

作品は重要文化財「黒楽茶碗 銘 ムキ栗」(文化庁蔵)。

360度ぐるりと、ちょっと腰を落として目線の高さを変えてみたりして、楽茶碗の薬の変化や箆削りなど、いろいろな表情を見つけることができます。

重要文化財 黒楽茶碗 銘 俊寛

長次郎 安土桃山・16世紀 東京・三井記念美術館蔵

柔らかい光が当たった胴から裾にかけて、ぐっと横に箆削りが入っているのをみることができます。口が内向し、持つ手にぴったりと収まる絶妙なかたち。

茶の湯が生み出した唯一無二のやきもの、楽茶碗の名品です。

茶碗のみならず、どれもそれぞれに魅力たっぷりの「茶の湯」オールスターズ。

こんな名品が一堂に会する機会は、もうしばらく無いだろう…と、

企画者の一人として展示替えのたびにちょっと寂しい気持ちがしておりますが、素晴らしい作品たちと向き合える時間を大切にしようと心新たにする日々です。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 三笠景子(平常展調整室主任研究員) at 2017年05月28日 (日)

ご来館いただきました多くのお客様に、心より御礼申し上げます。

20万人目のお客様は、茨城県ひたちなか市よりお越しの小野瀬きよみさん。

小野瀬さんには、当館館長の銭谷眞美より、記念品として展覧会図録とトートバッグを贈呈しました。

特別展「茶の湯」20万人セレモニー

左:小野瀬きよみさん、右:館長の銭谷眞美

5月26日(金)平成館エントランスにて。

トーハクくんとユリノキちゃんもお祝いに駆けつけました

10万人目のお客様に続き、20万人目の小野瀬さんもお着物でご来館くださいました。

何と小野瀬さん、お茶の先生をなさっていらっしゃるとか!

本日もお茶のお稽古帰りに、お友達とご一緒にお立ち寄りくださったそうです。

ちなみに、お友達もお茶を習っていらっしゃるそうで、やはりお着物でお越しくださいました。

まさに本展の20万人目にぴったりのお客様です!

小野瀬さんは「仕事柄、お茶のお道具には興味があります。今日は、お稽古用とは違う、本物のお道具が見られるのが楽しみです」とお話しくださいました。

特に三井記念美術館所蔵の国宝「志野茶碗 銘 卯花墻」が気になるそう。

小野瀬さんだったら、卯花墻でどんなお茶を立てられるのでしょうね。

特別展「茶の湯」は6月4日(日)まで。

そろそろ閉幕の足音が聞こえてきました。

次にこれだけの名品が勢揃いするのは、果たしていつになることか…という、奇跡の展覧会です。

どうぞお見逃しのないように!

カテゴリ:news、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2017年05月27日 (土)

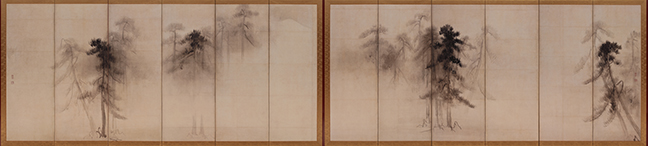

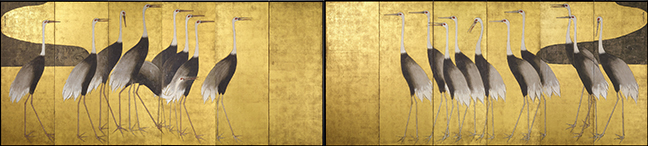

夏休み恒例の親と子のギャラリーでは、トーハク所蔵の国宝のなかでも人気ナンバー1の長谷川等伯筆「松林図屏風」とアメリカ・フリーア美術館所蔵の尾形光琳筆「群鶴図屏風」の高精細複製に、ダイナミックな映像をプラスした体験型の展示を企画しています。

「松林図屏風」(綴プロジェクトによる高精細複製品)

原本=長谷川等伯筆 安土桃山時代・16世紀

原本、複製品とも東京国立博物館蔵

「群鶴図屏風」(綴プロジェクトによる高精細複製品)

原本=尾形光琳筆 江戸時代・17~18世紀

複製品=東京都美術館蔵

Facsimiles of works in the collection of the Freer Gallery of Art, Smithonian Institution, Washington, DC:Purchase, F1956.20, F1956.21

ここでひとつ質問です。

みなさんにとって、絵画を見る楽しみってなんですか?

美しい風景を眺めてそこに行った気分になれる、とか

かわいいものを見つけて、ほのぼの幸せになれる、とか

絵に込められた祈りに触れて、敬虔な気持ちになる、とか。

絵によって、また見る人にとって、その喜びはいろいろですが、いずれにしても、自分の目で見て、想像したり、感じたりすることが楽しいのではないでしょうか。

トーハクにはたくさんの絵画作品がありますが、ご存じのとおり古いものばかりです。時代を経たもの、伝統的なものの前に立つと、なぜか緊張してしまって、自分なりに自由に見たり、感じたりすることができなくなっていることがありませんか?

いわゆる「敷居が高い」という感覚です。

そこで、考えたのがこの企画。目的は、皆さんの前にある決して低くない敷居をすべてとっぱらうことです。

第1会場は「松林であそぶ」

くつを脱いで畳の広間にすわって、のんびり松林図を眺めましょう。もちろんガラスケースなしで。

等伯が描いた松林のその向こうにはどんな風景が広がっていたのか?

松林では何が起こっていたのか?

みなさんの想像力を刺激する映像が、松林図屏風を見る楽しみを広げることでしょう。

会場には高さ約5メートル、直径約15メートルの半円形のスクリーンを設置。

ダイナミックな映像をお楽しみいただきます。

第2会場は「つるとあそぶ」

びょうぶに描かれた鶴たちは、どこから飛んできてどこへ行くの?

子どもたちの動きにあわせて鶴が動くインタラクティブな演出も交えて、まさに、絵の中の鶴とあそんでみてください。

このほか、触って楽しむハンズオンコーナーなども企画しています。

詳細は追って、このブログで少しずつ紹介していきます。

この夏はぜひ、お子さんと一緒に、トーハクであたらしいアート体験を楽しんでください。

親と子のギャラリー びょうぶとあそぶ 高精細複製によるあたらしい日本美術体験

本館 特別4室・特別5室 2017年7月4日(火) ~ 2017年9月3日(日)

| 記事URL |

posted by 小林 牧(博物館教育課長) at 2017年05月26日 (金)