1089ブログ

東京国立博物館では、今年10月2日(火)~12月9日(日)、

平成館特別展示室3・4室にて特別展「京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ」を開催いたします。

4月25日(水)に報道発表会を行いました。

まずは当館副館長の井上洋一と、大報恩寺の菊入諒如[きくいりりょうにょ]住職より主催者挨拶をいただきました。

井上洋一東京国立博物館副館長

菊入諒如大報恩寺住職

大報恩寺は京都市上京区にあり、千本釈迦堂[せんぼんしゃかどう]の名で親しまれています。

また、鎌倉時代、1220年に義空上人が開創した古刹で、応仁の乱を始めとする幾多の戦火を免れ、本堂は京都市内最古の木造建築として国宝に指定されており、大変歴史があります。

大報恩寺地図

大報恩寺本堂

このたび、2020年に開創800年を迎えることを記念し、大報恩寺が誇る慶派仏師の名品を一堂に集め、鎌倉彫刻の魅力を堪能する本展覧会の見どころを、担当をしている絵画・彫刻室主任研究員の皿井舞より解説いたしました。

展覧会担当 皿井による解説

見どころ、快慶晩年の名品、重要文化財「十大弟子立像」。

重要文化財 優婆離立像(十大弟子立像のうち)

快慶作 鎌倉時代・13世紀 大報恩寺像

快慶の最晩年の名品「十大弟子立像」を10体揃って大報恩寺の外で公開するのは初めて!

あまたの釈迦の弟子から選りすぐられた10人の僧侶の像です

次の見どころは、快慶の弟子行快作、重要文化財「釈迦如来坐像」。

重要文化財 釈迦如来坐像

行快作 鎌倉時代・13世紀 大報恩寺蔵

大報恩寺の本尊で、年に数回しか公開されない秘仏です。こちらも大報恩寺の外での公開は初めてです。

「十大弟子立像」は製作された当初は本堂にて「釈迦如来坐像」を囲むように安置されていました。

本展覧会では、当初の本堂での安置状況を考慮しながら、展示する予定です。

最後の見どころは、運慶の弟子、肥後定慶作、「六観音菩薩像」。

重要文化財 准胝観音菩薩立像(六観音菩薩像のうち)

肥後定慶作 鎌倉時代・貞応3年(1224) 大報恩寺蔵

重要文化財に指定される唯一の六観音像です。台座も光背も造像当時のものを残し、その背面の隅々まで精緻に彫られています。

本展覧会では、「六観音菩薩像」を360度ご覧いただき、会期前半(10月2日~10月28日)は光背を付けた本来の姿で、会期後半(10月30日~12月9日)には光背を取り外した美しい後ろ姿を間近でご覧いただけます。

会期前半と後半で、仏像の違う表情、魅力を堪能できる、東京国立博物館史上初の試みです。

ぜひご注目ください。

光背つきの姿

光背なしの姿

そのほかにも、近接する北野天満宮境内にかつてあった北野経王堂ゆかりの寺宝、五千帖を超す一切経や、北野社を描く境内図などから、京洛の釈迦信仰の拠点であった大報恩寺の歴史を振り返ります。

2017年に開催された、奈良国立博物館の「快慶」展、東京国立博物館の「運慶」展に続く、快慶、定慶、行快ら、慶派スーパースターの名品がトーハクに集結する大変貴重な機会となります。今秋開幕です!皆様どうぞお楽しみに!

また、東京国立博物館・フィラデルフィア美術館交流企画特別展「マルセル・デュシャンと日本美術」(2018年10月2日(日)~12月9日(日) 平成館特別展示室1・2室)を開催します。

この展覧会は、第1部「デュシャン 人と作品」(原題The Essential Duchamp)展、第2部「デュシャンの向こうに日本が見える。」展と2部構成となります。

デュシャンの作品ととともに日本美術を比べて見ることができるこの展覧会も要注目です。

なんと、お得なセット券も販売します!

ぜひセット券をお買い求めの上、両展覧会をお楽しみください。

おまけ

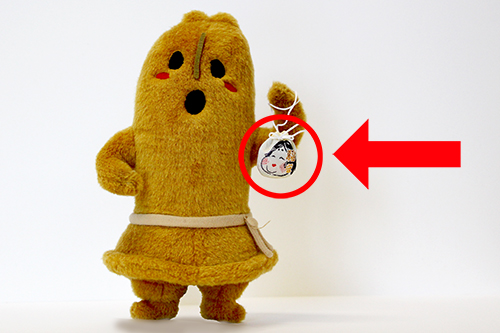

お土産としてお渡しした「おかめ」の福守り

「おかめ」発祥の地と知られている大報恩寺は、お参りすると、縁結び、夫婦円満、子授けにご利益があると言われています。

京都旅行の際には、ぜひ立ち寄ってみては。

カテゴリ:news、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 柳澤(広報室) at 2018年05月01日 (火)

こんにちは。4月よりデザイン室所属になりました神辺です。

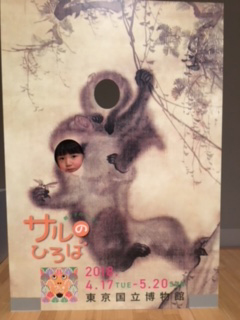

さて、特別展「名作誕生-つながる日本美術」のオープンに続き、親と子のギャラリー「サルのひろば」もオープンしました(2018年5月20日(日)まで)。

アートのサルといえば、日光東照宮の三猿「見ザル、聞かザル、言わザル」がおなじみですが、日本美術にはいろんなサルが登場します。

可愛らしいサル、おどけたサル、近所でよく見かけるオジサンに似ている…気がするサル。

今回はそんな愛すべきトーハクのサルたちを4つのコーナーにて紹介しています。

会場内のグラフィックもサルたちが遊んでいます

「親と子のギャラリー」ということで、せっかくなのでうちの子ザル、もとい息子(5歳)と一緒に鑑賞してみることにしました。

親:「今日はサル、見るよ」

子:「ふーじん、らいじんじゃないの?」(Eテレのびじゅチューンで覚えたもよう)

親:「サルだよ」

子:「サルだけ?」

親:「うん。サルだけ」

子:「・・・」

最初のコーナーは「日本人はどうやってサルをリアルに描いてきたの?」です。

日本画でサルの名手といわれる森狙仙のほんものそっくりのニホンザルがお出迎えです。

猿図 森狙仙筆 江戸時代・19世紀 東京国立博物館蔵

ニホンザルの親子の日常の一コマ。顔のしわや毛並まで丁寧に描かれています。

親(心の声):上野動物園で見たサルみたい、子どもをおんぶしているよ、とか言ってくれるかな

子:「あ、サル」

親:「…ニホンザルだね。お隣の絵はテナガザルだよ。中国の絵をお手本にして描かれ―」

子:(食い気味に)「あ!サルのビデオ」

サルのビデオとは、上野動物園で撮影したニホンザルとテナガザルの動画のことです。動画を見ると狙仙の描いたサルが実物をつぶさに写していることがわかります。

次は「日本人はサルにどのようなイメージをもっていたの?」のコーナーです。

サルをモチーフにした作品には、安産、子孫繁栄、長寿など吉祥の意味を持つものが多くあります。

桃に猿水滴 江戸時代・18~19世紀 東京国立博物館蔵

桃とサルの組み合わせには長寿や出世の願いがこめられています。

千疋猿透大小鐔 江戸時代・19世紀 東京国立博物館蔵

サルの鳴き声「キキッ」に「喜」の字を当てて、たくさんのサルを組み合わせたデザインは「喜々猿」といって縁起物、厄除けとして人気がありました。

子:「おさるさんがすっごいいっぱいいるね」

親:「いろんな格好をしたおさるさんがいるね。この中に、『見ザル、聞かザル、言わザル』っていう目を隠したサルと耳を塞いだサルと口を塞いだサルがいるんだけど見つけられる? お母さん、目を隠したサルと口を塞いだサルは見つかったけど耳を塞いだサルがみつからないんだ」

子:「あ!いたよ」

親:「どこ?」 息子の説明では結局みつけられず。

ところでサルは吉祥のような良いイメージだけではなく、要領をえない人を揶揄する表現としても用いられました。

猿鯰木彫根付 江戸時代・19世紀 東京国立博物館蔵

親:「あのサル、どう?」

子:「歯がイーってなってる。にらめっこしてるみたい」

親:「このサル、ひょうたんにお魚をいれようとしてるんだけど、入れられると思う?」

子:「ムリだと思う」

さて3つ目のコーナーは「サルは山の神さまの使いでもあり、ウマの守り神でもあった!」です。

人とサルの関わりは縄文時代からあり、その後信仰と結びつきました。また芸達者なサルはお祭りなどで演技をしたりしました。

そんなサルの姿はお祭りの輿につける人形や猿まわしとして現在でも親しまれています。

猿形土製品 埼玉県さいたま市岩槻区真福寺貝塚出土 縄文時代・前2000~前400年 東京国立博物館蔵

子:「これもサル?」

親:「これはね、大昔のひとが土で作ったサルだよ。口が前に出てウーっていう顔がサルっぽくない?」

子:「うーん、見える・・・かも」(5歳児せいいっぱいの気遣い)

このコーナーには初蔵出しの作品も展示されています。

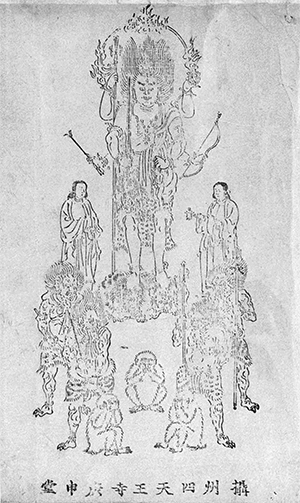

庚申とサルの関係を知り、庚申に纏わる作品を探していたところ、絵画・彫刻室長の沖松が見つけてくれた作品がこちらです。

仏画図集 巻14 江戸時代・17世紀 東京国立博物館蔵

実はこの図集全部で15巻もあり、この図は14巻目。今後いつ展示されるかわかりませんので、皆様この機会にぜひ。

さて最後のコーナーは「インド生まれのサルの神さま」です。

日本では山の神さまの使いだったりウマの守り神だったりしたサルですが、インド神話には「ハヌマーン」というサルの神さまが登場します。

ハヌマーン立像 アンコール時代・11世紀 東京国立博物館蔵

親:「これね、ハヌマーンっていうインドのサルの神さまなんだよ」

子:「なんで手を挙げてるの?」

親:「えっ?」

親(心の声):そこっ?! 気になるとこ、そこだったかあ

親:「なんでだと思う?」(出た!困ったときの質問返し)

子:「お歌うたってんじゃない?」

親:「なるほどねー。神さまだからさ、みなさーんきいてくださーいって歌ってるのかもねー」(出た!若干無責任な同調)

親:「歌ってるのかどうか調べてみるね」

というわけで宿題も出たところで親子観賞は終了。

後日、彫刻の研究員に聞いたところ、ハヌマーン立像のポーズはよくわからないとのこと。

もしかしたら施無畏印(せむいいん)の両手バージョンなのかもしれないとのことでした。

数年「親と子のギャラリー」を担当しながらも実際に子どもと会場を訪れたのは昨年に引き続き二度目。

子どもの視点、つぶやきにはっとさせられる楽しい時間となりました。

会場には作品の少し詳しい説明を掲載したリーフレットもご用意しました。観賞のお供にぜひ。

観賞後は顔出しパネルで記念撮影もどうぞ。

| 記事URL |

posted by 神辺知加(デザイン室主任研究員) at 2018年04月26日 (木)

こんにちは、保存修復室の瀬谷愛です。本展覧会のワーキングチーフを担当しました。

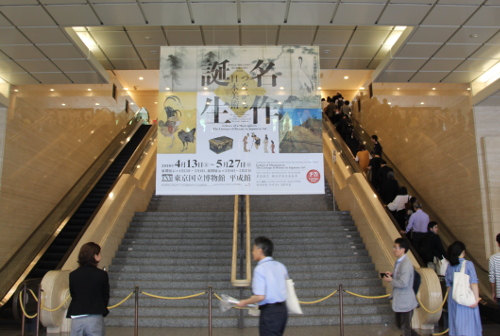

4月13日(金)から開催の特別展「名作誕生―つながる日本美術」。皆様、もうご来場いただけましたでしょうか。

もしまだでしたら、お急ぎください!

なぜなら、今ならまだ、あの名作が20センチの近さで見ることができるからです(4月20日現在)。

そして、そのすぐ手前に、あの名作があるからです。

手前:国宝 普賢菩薩騎象像[ふげんぼさつきぞうぞう] 平安時代・12世紀 東京・大倉集古館蔵

奥:国宝 普賢菩薩像[ふげんぼさつぞう] 平安時代・12世紀 東京国立博物館蔵(展示期間:~5月6日(日))

時の幸運がこの夢の競演を実現しています!

美しい彩色と截金[きりかね]が残る、仏像と仏画の普賢菩薩像の名宝です。

とくに仏画はこの展覧会のために、奥行き20センチの超薄ケースを製作しました。顔料の盛り上がりや截金文様の美しさを十分に鑑賞することができます。

(仏画の普賢菩薩像の展示は前期:~5月6日までです!)

国宝 聖徳太子絵伝 秦致貞筆 平安時代・延久元年(1069) 東京国立博物館蔵

(前期:6面、後期:4面)

広い空間の奥に、現存最古の聖徳太子絵伝!

もうひとつ、前期(5月6日まで)にご覧いただきたいのが、こちらの聖徳太子絵伝です。

普段、法隆寺宝物館で展示している作品ですが、本展では、法隆寺東院絵殿の配置を復元しています。

この並びを体感することができるのは、この特別展期間中だけです。

全10面のうち、第1、2、5、6、9、10面は前期、第3、4、7、8面は後期の展示ですので、間近で鑑賞をコンプリートするためにも、前期・後期の両方にぜひご来館ください。

写真だと全部出ているように見えますが、出ていない面は原寸大写真パネルをはめています。

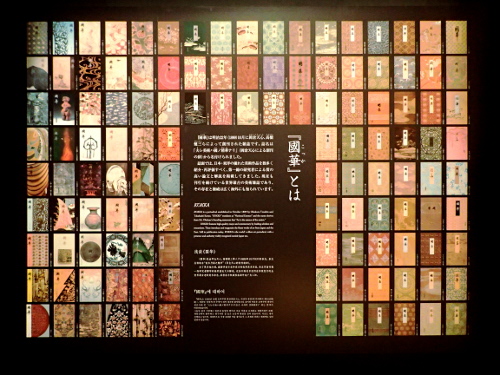

さて、本展覧会は、日本・東洋美術研究誌『國華』創刊130周年を記念して開催しているのですが、会場入口には、『國華』の歴代表紙を紹介しています。

130年分の表紙デザインを一望できます。

昔の表紙は、有職文様[ゆうそくもんよう]を採用していますが、近年は作品の部分図を採用している傾向があります。

よくみると、今回の展示に出品されている作品もいくつかありますよ!

寄ってみると…気づいたあなたはかなりのツウ!

この範囲だけでも、前期(5月6日まで)展示の雪舟作品が2点あります。さて、なんでしょうか!?

さらには、特集「平成30年 新指定 国宝・重要文化財」にて展示中の「新国宝」のあの屛風(これも5月6日まで!)や、この夏に平成館で開催する特別展「縄文」に出品するあのビーナスも…

とにもかくにも、5月6日までに一度、ご来場を心よりお勧めいたします!

カテゴリ:絵画、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 瀬谷愛 at 2018年04月23日 (月)

名作しかない! そんな展覧会が開幕しました!

創刊記念『國華』130周年・朝日新聞140周年 特別展「名作誕生-つながる日本美術」(2018年4月13日(金)~5月27日(日))です。

日本を代表する「名作」はどのように生まれたのでしょうか。稀代の「天才」と呼ばれる作家があらわれて、魔法のように創り出したような印象がありますが、実際はそうではなかったようです。

本展では、作品同士がどのように関係し合い、名作がどんな背景をもって生まれたのか、実際の作品を通してご紹介します。

第1章「祈りをつなぐ」の展示室

手前:重要文化財 伝衆宝王菩薩立像[しゅうほうおうぼさつりゅうぞう] 奈良時代・8世紀 奈良・唐招提寺蔵

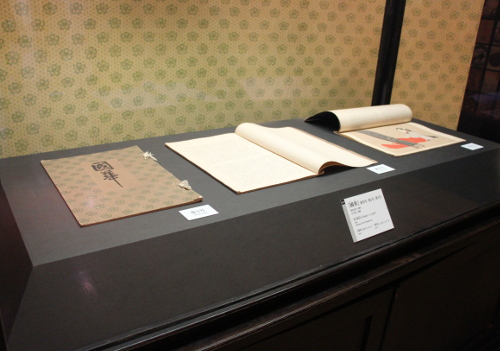

さて、『國華』という雑誌をご存じでしょうか?(私はトーハクに入って初めて知りました。)

明治22年(1889)に岡倉天心らによって創刊され、現在も刊行を続けている、世界最古の美術雑誌です。

『國華』創刊号~3号 明治22年(1889)も、会場で展示しています。

『國華』創刊から130周年を記念した展覧会ということで、『國華』編輯委員とトーハク研究員の威信をかけたドリームプランが(ほぼ)実現しました!

それでは、会期前半(前期:~5月6日(日))のみどころをご紹介します。

(1)「普賢菩薩騎象像」越しの「普賢菩薩像」

手前:国宝 普賢菩薩騎象像[ふげんぼさつきぞうぞう] 平安時代・12世紀 東京・大倉集古館蔵

奥:国宝 普賢菩薩像[ふげんぼさつぞう] 平安時代・12世紀 東京国立博物館蔵(展示期間:~5月6日(日))

瀬谷研究員(本展ワーキングチーフ)が、「この展示が叶うなんて、奇跡!」とまで言っていた展示です。詳しくは、瀬谷研究員のブログ(近日公開)をお楽しみに!

(2)「流書手鑑[りゅうがきてかがみ]」からの「倣玉㵎山水図[ほうぎょくかんさんすいず]」

左:流書手鑑(模本)[原本]雪舟等楊筆、狩野常信模 江戸時代・17世紀 東京国立博物館蔵

(展示期間:~5月6日(日))

右:重要文化財 倣玉㵎山水図 雪舟等楊筆 室町時代・15世紀 岡山県立美術館蔵

(展示期間:~5月6日(日))

雪舟は、山水や人物を、玉㵎、夏珪[かけい]などの南宋時代の著名画家のスタイルに倣って描き分けたそう。そのことを、「流書手鑑(模本)」によって知ることができます。

ぜひじっくりと手鑑をご覧になったうえで、後ろ側の壁の「倣玉㵎山水図」を見てみてください。画聖と謳われるその理由が伝わってきます。

(3)さすが宗達、抜群のセンスの良さ

扇面貼交屛風[せんめんはりまぜびょうぶ] 伝俵屋宗達筆 江戸時代・17世紀 東京国立博物館蔵

(1双揃いの展示期間:~5月13日(日))

古画に描かれた人物などをそのまま切り抜いて再配置する、「コラージュ」を駆使した作品。

その元ネタとなる作品も一緒にご覧いただくと、「宗達ってやっぱりセンス良いわ!」をより実感できます。

(4)みんな大好き、若冲

右:重要文化財 仙人掌群鶏図襖[さぼてんぐんけいずふすま] 伊藤若冲筆 江戸時代・18世紀 大阪・西福寺蔵

左:鶏図押絵貼屛風[にわとりずおしえばりびょうぶ] 伊藤若冲筆 江戸時代・18世紀 京都・細見美術館蔵

(右隻の展示期間:~5月6日(日))

不動の人気を誇る若冲。でも人気が出過ぎると、なんだか引いちゃう。そんなあまのじゃくなあなたでも、きっと作品を前にするとテンションが上がるはずです。

「鶏図押絵貼屛風」の右隻は前期のみ、左隻は後期(5月8日(火)~)に展示されます。

(5)名作は、何度見ても良いもの

国宝 松林図屛風 長谷川等伯筆 安土桃山時代・16世紀 東京国立博物館蔵

(展示期間:~5月6日(日))

お正月の「博物館に初もうで」でも見られるでしょう? トーハク通の方なら、そう仰るかもしれません。

でも、好きな人には何度でも会いたくなりますよね? 会うたびに、好きになる。そんな作品です。

この他にも、ご紹介しきれない名作がたくさんあります!

会期中展示替えがありますので、お目当ての作品はどうぞお見逃しなく!

詳しくは展示作品リスト をご参照ください。

カテゴリ:絵画、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2018年04月20日 (金)

特集「平成30年 新指定 国宝・重要文化財」がはじまりました

新たに国宝、重要文化財に指定されることになった文化財を、広くみなさんにご覧いただけるよう、今年も新指定展が開催されています。

展示会場(本館8室)の様子

今年は、絵画、彫刻、書跡典籍、古文書の分野からあわせて5件が国宝に、絵画、彫刻、工芸品、書跡典籍、古文書、考古資料、歴史資料から53件が重要文化財に指定されました。

このうち、東京国立博物館では、本館8室と11室で50件を展示しています(8件はパネル展示)。

ここでは、本展のキービジュアルを務める国宝、紙本著色日月四季山水図を紹介しましょう。

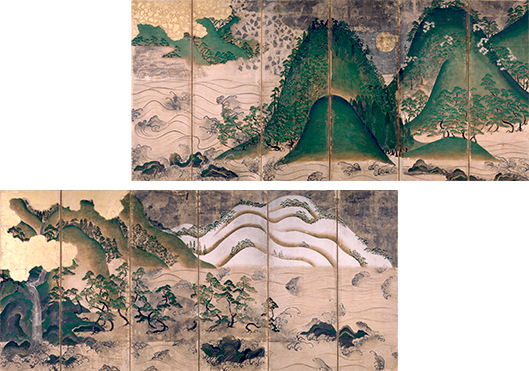

国宝 紙本著色日月四季山水図 室町時代・15世紀 大阪・天野山金剛寺蔵

紙本著色日月四季山水図(しほんちゃくしょくじつげつしきさんすいず)は、六曲一双の屏風で、重要文化財だったものがこの度、国宝になりました。

動感あふれる構成に、大らかな加飾と鮮やかな色彩が共鳴し、独特の迫力を生み出している本作品。荒海を囲む山並みに、右から左へと四季のうつろいが表され、右隻には金の太陽が、左隻には銀の月が配されています。

やまと絵の特質が際立つ優品です。

このほか国宝には、蓮華王院本堂(通称、三十三間堂)に安置される千手観音の大群像「木造千手観音立像(蓮華王院本堂安置)」、興福寺南円堂の「木造四天王立像」(パネル展示)、世界に現存する中で最古の高麗写経の「紺紙金字大宝積経巻第三十二(高麗国金字大蔵経)」、中世村落史研究上、群を抜いて著名な史料群である「菅浦文書(千二百八十一通) /菅浦与大浦下庄堺絵図」が指定されました。

東京国立博物館からは1件、「薄黄縮緬地鷹衝立文様友禅染振袖」が重要文化財に指定されました。

重要文化財 薄黄縮緬地鷹衝立文様友禅染振袖 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵

淡い黄色で染められた凹凸のある風合いの縮緬地(ちりめんじ)に、友禅染と刺繍の技法を用いた振袖で、鷹と衝立を色彩豊かに大胆な構図で表しています。また、衝立の中に表されている梅は、途切れながらも枝振りのよい一本の立木を表現しています。

文様表現と友禅染の技術の点から見ても優れている作品です。

もしかしたらみなさんの身近な地域の作品が指定を受けているかもしれません。ぜひ足をお運びください。

特集「平成30年 新指定 国宝・重要文化財」は、5月6日(日)までご覧いただけます。

平成30(2018)年に新たに国宝、重要文化財に指定された58件を展示します(うち8件はパネル展示)。

2018年4月17日(火)~5月6日(日)

カテゴリ:特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 宇野裕喜(広報室) at 2018年04月17日 (火)