1089ブログ

トーハクに勤めて何年かした頃、私はふと気づきました。

聞こえない人には私たちの声を伝えられていない、と。

音声ガイドや講演会、ギャラリートークなど、博物館側はみなさんに様々なサービスや情報を、音声を通して提供し、博物館や文化財の魅力を伝えています。

でも、その声を届けられていない人たちがいることは悲しく、寂しく、悔しいことです。

作品には解説文もついているし、見えているからいいじゃないか。

そんな意見もあるかもしれません。

でも、聞こえないために使えないというサービスを使えたら、もっと鑑賞が深まり、楽しめるかもしれません。

そのチャンスはあるべきだと思うのです。

手話通訳をつければいいじゃないか。

そうおっしゃる方もいるでしょう。

でも、手話をコミュニケーション手段としているのは聴覚障害者全体の約2割。

手話は手の動きにだけでなく表情なども合わせて表現していること、専門用語を伝えるための手話がないということもあり、手話通訳をつければ万事解決とはいきません。

どうしたら伝えられるだろう。どうしたら博物館を楽しんでもらえるだろう。

残念ながら、聞こえない方を対象とした、博物館での鑑賞に関する先行研究はほとんどありません。

声は見えません。

でもその声がもしも見えたら・・・

様々な方に協力いただきながら検討をすすめるなかで、音声認識技術を使ったアプリのテストをしましたのでご報告します。

音声認識技術は、聞こえない人、聞こえにくい人と、聞こえる人がコミュニケーションを行うとき、聞こえる人の声を文字に変換するものです。

実はこの音声認識技術を用い、話した内容がパソコンやタブレット、スマートフォンといった端末画面に、文字として出てくるアプリが開発されているのです。

これは手話や要約筆記を補完する新しいコミュニケーションツールとして、また手話を使わない聴覚障害者にも広く使われています。

私がこれを知ったのも、実際に活用している聞こえない方からの紹介でした。

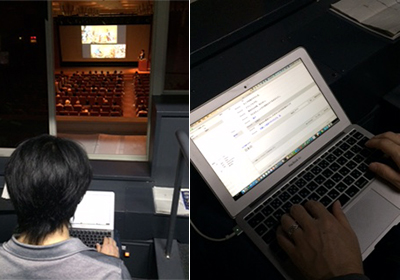

専用アプリの画面

テストは体験型ワークショップ「能の裏側体験!」(2015年9月12日)、月例講演会「日本美術が面白くなる様々な見方」(2015年10月10日)の2回行いました。

音声認識ソフトの有用性についてのテストとなりました。

それぞれ聞こえない方にモニターとして参加していただき、音声認識技術を用いたアプリの有用性を検証しました。

講師の声はほぼリアルタイムで文字化されます。

もちろん誤変換もありますが、スタッフがパソコンで修正すればすぐに全端末に反映されます。

つまり、従来の手話や要約筆記などのコミュニケーションツールの課題であった情報を得るまでのタイムラグがかなり解消されました。

講演会会場の映写室にて端末を操作

体験型ワークショップ「能の裏側体験!」で、いくつかの課題が明らかになりました。

ひとつは展示室での作品鑑賞の際に、本館展示室のネットワーク環境の問題により機能が一時とまってしまうというアクシデント。これはトーハクスタッフのノートテイク(筆記通訳)で乗り越えました。

さらに、能の動きを体験するときには、タブレット端末を自身で持つことが出来ないので、スタッフが代わりに持ち、手話などを交えてフォローしました。

体験型ワークショップ「能の裏側体験!」より展示室での鑑賞(左)、動きの体験(右)での様子

移動をしたり、体験したり、という場面ではまだまだ工夫が必要です。

一方、座学形式の講演会では、他の参加者の皆様のご理解もあり、大きな問題もなく、このツールの有用性が確認できました。

とはいえ、端末を確認してから、会場に投影された画像を見るという煩雑な視線移動が必要であることに変わりはありません。話者の声色の変化、抑揚などを伝えるのは難しい部分もあります。また、文章を読み書きすることが苦手な聴覚障がい者もいるため、文字化だけですべて解決ともいえません。

モニターのアンケートに書かれた感想です。

「文字表示の速さ、忠実さ、ほぼ発言通りの内容にとても快適さを覚えた。機器も軽く薄く持ち運びしやすかった。文字の大きさも自由自在で自分の好みに換えられて便利だった。移動も容易であることがありがたい。人間を介しないので気を遣わなくてすむのが一番助かる。」

「以前から興味のあった能の世界に触れることができ、大変楽しませていただきました。」

声は見えないものです。

見えない声を見えるようにしたことで、多くの人と共有できる情報や学び、楽しみがある。それを利用すれば、聞こえない人たちにとっての博物館は変わることができるかもしれない。

聴覚障がい者だけでなく、高齢者や日本語学習者などにも有用である可能性もあるでしょう。

情報保障サービスの本格導入にはまだまだ課題があります。

すべてのひとに楽しんでいただける博物館を目指し、一歩一歩進んでいきたいと思っています。

カテゴリ:教育普及

| 記事URL |

posted by 川岸瀬里(教育普及室) at 2015年10月22日 (木)

ほほーい! ぼくトーハクくん!

ついに、考古展示室がリニューアルオープンしたんだほ!!

待っていたほ(泣)。ずっと楽しみにしていたんだほ(号泣)。

というわけで、さっそく広報大使として考古展示室に行ってきたほ。

まずは、入口で迎えてくれるトーハクのプリンスに注目だほ。

国宝 埴輪 挂甲(けいこう)の武人

ポスターにもチラシにも1089ブログにも登場しているから、すっかりお馴染みだほ。

ケースが新しくなったから、ユリノキちゃんのハートを射止めた顔や、背中の武具や、鎧の細かいかざりまでよーく見えるほ。

そして、ここからが展示の本番だほ。

はじめの展示は「旧石器時代」(写真左)。展示室のなかはぐるりと壁ぞいに展示室ケースが並んで、最後は「江戸時代」(写真右)…。

…ふむふむ。ということは、壁ぞいに展示室を1周すれば日本の歴史がわかっちゃうんだほ!?

わんだほー! わかりやすいんだほー!

展示の方法も、もっとわかりやすくなったらしいほ。

たとえば、縄文時代の土器のコーナーでは、古いものから順番に並んでいるから、だんだん形がかわっていくのがわかるほ。

よーく見ると、いろんな形や文様があるんだほ。

時代や地域によってちがいがあったり、似ているところもあったりして、おもしろいんだほ。

おっと、縄文時代といえば、土偶センパイを忘れちゃダメほ。

土偶センパイ、おつかれっす!

トーハクのプリンセスとして活躍中の重要文化財「みみずく土偶」センパイはこちらにいます

土偶センパイがいるのは「縄文時代の祈りの道具・土偶」というテーマの展示コーナーだほ。

壁ぞいに1周できる展示とは別に、時代ごとにテーマ展示もあるんだほ。

さて、弥生時代までを見て角をまがると・・・キタ―!

埴輪(ともだち)がいっぱいだほ! 近いほ! 大興奮なんだほ~!!

リニューアルを機に、新しく展示台を作り直しました

※トーハクくんは展示されていません

そして、こっちがうわさのVIPルームだほ。中からただならぬ気配が漂ってくるほ。

国宝 銀象嵌銘大刀(江田船山古墳出土)と重要文化財 石人(岩戸山古墳出土)という、2件のためだけの展示コーナー

石人の背中には靫(ゆき/矢を携行するための武具)が表現されています。

360度見える展示、貴重です

土偶センパイにも埴輪にも挨拶をすませたし、残りはぱぱっと見るほ…なんて思った人! もったいないこと禁止だほ。

「リニューアルでいちばん変わったのは、実は飛鳥時代以降の展示なんだよね」って、研究員さんが言ってたほ。

作品もテーマもレイアウトも展示方法も、たくさん変わったんだほ。

たとえば古代の瓦は、葺き方がイメージしやすいように展示方法を変更したんだほ。

平安時代のコーナーでは、こんなかわいい像に出会えるほ。

土偶センパイや埴輪に続く、次世代アイドルを目指しているほ。

重要美術品 押出蔵王権現像

お金の展示も充実したほ。小判の金色がま、まぶしい!

奈良時代~平安時代の銭(写真上)と江戸時代の小判(写真下)

今まであまり展示されなかった作品も、実は公開されているんだほ。

石製塔婆の一種である板碑が立ち並ぶ、中世の展示コーナー。

本格的な展示も、立てた状態での展示も、今回が初めてです

他にも、縄文時代の石棒や江戸時代の慶長大判も、長期間展示されるのは初めてらしいほ。

しかも、一部の作品は約半年ごとに展示替えをするから、これからの展示も楽しみなんだほ。

ああ、見どころ盛りだくさんで、コーフンがおさまらないほ!

これは研究員さんにもっと話をきくしかないほ。

ちょっといってくるほー。

一体どんな話が聞けるのでしょう? 今後の見どころ紹介にご期待ください

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2015年10月16日 (金)

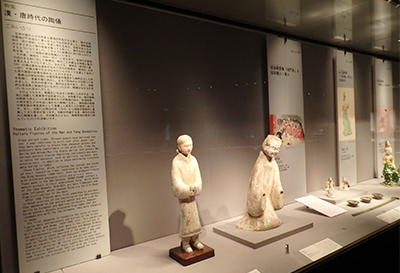

東洋館3階の5室では、12月23日(水・祝)まで特集「漢・唐時代の陶俑」を開催しています。

展示会場風景

陶俑とは、兵士・召使・芸人などのさまざまな人物や動物の姿を写したやきものの像のことです。古来中国の人々は死後も霊魂が存在すると信じ、親や先祖の霊魂が不自由なく暮らせるよう心を砕き、こうした像を作って墓に副葬してきました。本格的な始まりは、紀元前5世紀の春秋戦国時代まで遡ります。

その後、各時代の風俗や流行をも形に写した陶俑は、時代ごとの異なる特徴と魅力を具えるようになりました。なかでも、漢時代(前206~後220)の陶俑は素朴な造形のなかに文化の成熟を、唐時代(618~907)の陶俑は華やかさのなかにシルクロードを通じて伝わった西方諸国の影響を認めることができます(写真下)。

本特集は、トーハクの所蔵もしくはお預かりしている陶俑のなかでも、優品の多い漢・唐時代の作例を選りすぐり、一堂に集めて紹介するものです。

左:加彩女子 前漢時代・前2世紀 高さ57.0㎝ 広田松繁氏寄贈

右:三彩女子 唐時代・8世紀 高さ14.3㎝ 横河民輔氏寄贈

さらに、今回の特集では、トーハクをはじめとする日本の博物館や美術館が陶俑を蒐集してきた経緯についても光を当てます。

陶俑は20世紀初頭に中国河南(かなん)省の墳墓から偶然出土したのを契機に、骨董市場に流出し、おもに欧米の人々が競って求めました。日本の市場では、墓の出土品であり、また、伝統的な茶道具と馴染まないものだったため、陶俑はなかなか受けいれられませんでした。

そのようななか、陶俑をいちはやく評価したのが大正・昭和に活躍した実業家や芸術家でした。本特集では、横河民輔(よこがわたみすけ、1864~1945)、中野欽九郎(なかのきんくろう、1863~?)、大倉喜七郎(おおくらきしちろう、1882~1963)といった実業家ゆかりの陶俑のほか、山口蓬春(やまぐちほうしゅん、1893~1971)、安田靫彦(やすだゆきひこ、1884~1978)、小林古径(こばやしこけい、1883~1957)などの作品に描かれた陶俑に注目し、静物画の画題や歴史画の考証資料として陶俑を愛蔵した画家たちの慧眼に迫ります。会場では、上記した画家たちの作品(パネル)と、画中の陶俑および陶俑を参考にして描いた人物に似た類例を並べて展示します。

左:山口蓬春筆「三彩俑」写生 昭和31年(1956)60.8×35.8㎝ 紙本・鉛筆、色鉛筆 神奈川県立近代美術館蔵(画像提供:公益財団法人 JR東海生涯学習財団)

右:三彩女子 唐時代・8世紀 高さ43.7㎝ 鈴木榮一氏寄贈

左:小林古径筆「唐俑」昭和25年(1950) 85.0×55.0㎝ 紙本着色 山種美術館蔵(画像提供:山種美術館)

右:加彩舞女 唐時代・7~8世紀 高さ38.5㎝ 広田松繁氏寄贈

本特集の会期中、10月27日(火)には平成館2階の展示室で特別展「始皇帝と大兵馬俑」が開幕します(2016年2月21日(日)まで)。

始皇帝(前259~前210)の作らせた兵馬俑もまた、長い歴史をもつ中国の陶俑の一種ですが、等身大の大きさ、服のしわや髪の櫛目といった細部まで徹底的に写した造形は、他の時代の陶俑にはない特徴です(写真下左)。このほか、兵馬俑に先行して戦国時代の秦で作られた小型の陶俑も展示します(写真下右)。

今秋のトーハクでは、戦国・秦時代から唐時代まで陶俑の流れを一気に概観することができます。始皇帝の兵馬俑がもつ圧倒的な写実表現と、漢・唐時代の陶俑がそなえる洗練された美の両方を堪能できる、めったにない機会をお見逃しなく。

左:将軍俑 秦時代・前3世紀 高さ195.0㎝ 中国陝西省臨潼区秦始皇帝陵1号兵馬俑坑出土 秦始皇帝陵博物院蔵

(C)陝西省文物局・陝西省文物交流中心・秦始皇帝陵博物院

右:騎馬俑 戦国時代・前4~前3世紀 高さ22.0cm 中国陝西省咸陽市塔児坡28057号墓出土 咸陽市文物考古研究所蔵

(C)陝西省文物局・陝西省文物交流中心

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、博物館でアジアの旅

| 記事URL |

posted by 川村佳男(平常展調整室主任研究員) at 2015年10月08日 (木)

10月14日(水)、平成館考古展示室がリニューアルオープンします。

これに先立ち、10月5日(月)、報道関係者向けに展示室を公開しました。

今回は、その模様をお伝えするとともに、新しい展示室をチラリとご紹介します。

冒頭、副館長の松本伸之よりご挨拶を申し上げたあと、早速、展示室の扉が開かれます。

すると…

国宝 埴輪 挂甲の武人

群馬県太田市飯塚町出土 古墳時代・6世紀

展示室では背負った靫(ゆき)もご覧いただけます

「埴輪 挂甲(けいこう)の武人」が出迎えてくれました。

埴輪では唯一の国宝指定の作品です。

「何か見たことがあるような…?」と、特定の世代の出席者がざわめきます。

そうです、某テレビ局が1980年代に放映していた某こども向け番組のキャラクター「はに○」に、似ているのです!

それだけ埴輪界では有名な作品ということですね。

チラシでも、ト-ハクのプリンスとして活躍中です

展示室では、4人の研究員がリレー方式でギャラリートークを行いました。

考古室長がリニューアルの概要を説明した後、旧石器~弥生時代、古墳時代、飛鳥~江戸時代の各担当者が、それぞれ見どころを解説しました。

担当者それぞれが思い入れをもって臨んだ今回のリニューアル。

解説にも熱が入ります

そう、ポイントは旧石器時代から江戸時代まで、考古遺物で日本の歴史をたどれることなんです!

トーハクの考古コレクションの特徴は、時代・地域を限定しない幅の広さなんです!

しかも、教科書にも登場するような、有名で資料的価値の高い作品を多く所蔵しているんです!!

そのため、「どの時代にどんなモノがあったの?」という考古学ビギナーさんにも、「埴輪が大好き!」という特定の時代・遺物を愛する人にも、ご満足いただける展示になっています。

今後も、1089ブログで研究員が見どころを紹介していきます。

そして、トーハクのプリンスに密かなジェラシーを燃やしているあの子も…。

ぼくが広報大使なんだほ!

美術作品だけにとどまらないトーハクの魅力、ぜひ考古展示室でお確かめください。

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2015年10月07日 (水)

過ごしやすい季節となりました。少々気は早いですが、新米に紅葉、博物館と、この時期ほど日本を感じられる季節はないのではないでしょうか。

約1か月間のお休みをいただき、展示環境の調整を行っておりました東洋館8室。現在は、特集「中国書画精華―日本における受容と発展―」(~2015年11月29日(日)、一部展示替えあり)を開催中。文化交流をテーマにした「博物館でアジアの旅」(~2015年10月12日(月・祝))の筆墨ツアー(10月9日(金) 11:00~)にもなっています。

本場の中国でもなかなか見られない書画の名品が一堂に会するこの企画は、東洋館8室の秋の風物詩となりました。今年は日本における受容と発展に注目しながら、中国書画の尽きせぬ魅力をご紹介します。

本展の見どころの一つに、禅宗僧侶の書「墨跡」があります。平安時代末以降、南宋・元に渡った日本の禅僧は参学修行の証として、頂相や袈裟など様々なものを請来しました。そのなかには臨済宗楊岐派の高僧の書が多くみられ、また幕府の招聘を受けて来日した中国僧も多くの書を残しました。

もとは墨で書かれた筆跡を指す墨跡という言葉は、日本において、中国からもたらされた禅僧の書、更には日本の禅僧の書をも含めて、独特の意味合いをもつようになり、禅林のみならず将軍家、貴族、町衆らの間でも珍重されていきました。そこには、南北朝時代に五山の禅僧により詩文書画の応酬など文芸活動が活発に行われたこと、そして、室町時代以降の茶の湯の普及と展開、すなわち茶室の床飾りとしての墨跡鑑賞の流行が背景にあります。中国禅僧の書は、母国では見られない鑑賞法のもとに新たな意味づけがなされて、受容されていきました。

上:重要文化財 禅院額字「釈迦宝殿」 無準師範筆

南宋時代・13世紀 京都・東福寺伝来 東京国立博物館蔵(梅原龍三郎氏寄贈)

下:国宝 禅院額字「旃檀林」 張即之筆

南宋時代・13世紀 京都・東福寺蔵

ともに博多・承天寺の創建(1242)に際して、無準師範が弟子で同寺開山の円爾弁円に送ったとされる額字(懸額の書)。これらの額字・牌字(看板の書)には、2種類の書風が認められ、無準のほか南宋の能書家、張即之筆と伝承されるものがあります。張即之は無準門や大慧派の禅僧と広く交流し、南宋禅林では張の書風が流行したと言われます。円爾の請来品や、張風の書をよくした渡来僧を介して、張即之の書法は墨跡とともに日本で受容されることとなりました。

もう一つの見どころは、足利将軍家のコレクション「東山御物」に収められた南宋を主とする中国絵画です。東山御物は、すでに三代将軍義満(在位1368~1394)の頃にその中核が築かれ、六代将軍義教(在位1428~1441)の代に最も充実するところとなった唐物コレクションです。会所を鑑賞の場として、将軍と近侍する同朋衆により座敷飾りの取り合わせが考えられ、時に天皇の御成などに際しても、選りすぐりの逸品で各室が最上の空間に飾られました。東山御物中の唐絵には、鑑蔵印等を工夫して異なる作品を対に仕立てたものや、大幅・巻子を切断したものなどがあり、将軍・同朋衆が自らの美意識のもとで極めて積極的な鑑賞を行っていたことが窺えます。

中:国宝 出山釈迦図 梁楷筆 南宋時代・13世紀

東京国立博物館蔵 ※10月27日(火)から展示

左:国宝 雪景山水図 梁楷筆 南宋時代・13世紀

東京国立博物館蔵 ※10月27日(火)から展示

右:国宝 雪景山水図 伝梁楷筆 南宋時代~元時代・13~14世紀

東京国立博物館蔵 ※修理中のため、本展では出品されません

もとは別物として伝来したものを、中幅に「出山釈迦図」、左右幅に2種の「雪景山水図」を配する三幅対に仕立てて、東山御物として鑑賞されました。

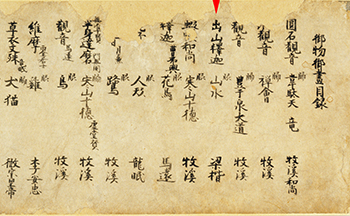

御物御画目録 伝能阿弥筆 室町時代・15世紀 東京国立博物館蔵

同朋衆の能阿弥が、東山御物中の唐絵を、料紙の種類や画面の大きさ・対幅の形式で分類し、画題・画家を記録した『御物御画目録』の写本。収録されるすべてが宋・元の絵画で、上掲の3幅対は「出山釈迦 脇山水 梁楷」(▼の部分)に相当します。

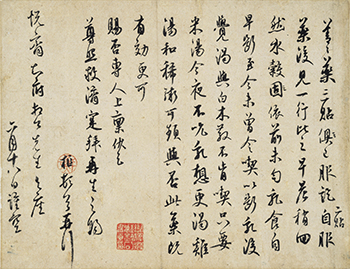

このほか、近代以降に伝来したいわゆる「新渡り」の書画も見逃せません。中国で正統とされ、これまで日本人が決して目にすることのできなかった宋から清に至る本格的な書画は、日清修好条規の締結(調印1871)を契機とした日中間の文化的交流や、義和団事件(1900)・辛亥革命(1911)をきっかけとした中国文物の流出を背景として、明治時代以降、日本に少なからずもたらされました。戦後、当館にご寄贈いただいた高島菊次郎(1875~1969)や青山杉雨(1912~1993)のコレクションなどには、中国伝統の文人趣味が反映され、彼らの熱意ある収集活動がなければ、今日、これほどまでに中国書画を身近に感じることはできなかったでしょう。

上:行草書十詩五札巻 鮮于枢筆 元時代・13世紀 東京国立博物館蔵(高島菊次郎氏寄贈)

下:雑画冊 陳鴻寿筆 清時代・嘉慶22年(1817) 東京国立博物館蔵(青山慶示氏寄贈) ※10月25日(日)まで展示

日本にもたらされた中国書画は、それまでとは異なる価値基準のもとに、新たな鑑賞法や意味が見出され、大切に伝えられてきました。日本における中国書画をめぐる文化に、少しでも触れていただければ幸いです。

カテゴリ:特集・特別公開、中国の絵画・書跡、博物館でアジアの旅

| 記事URL |

posted by 六人部克典(登録室アソシエイトフェロー) at 2015年10月02日 (金)