1089ブログ

染織作品が美しく華をそえる展覧会後半。こんなに絢爛できらびやかなキモノを実際にまとっていたかと思うと、なんだかうっとりします。

『至宝とボストンと私』第2回目は、工芸室主任研究員の小山弓弦葉(おやまゆづるは)さんと、染織のコーナーを見てみましょう。

特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」展示室の様子

『お江戸女子も流行にビンカン』

広報(以下K):どの作品も本当に素敵ですね…。この中で、小山さんのイチオシの作品はどれですか?

小山(以下O):この作品です。

小袖 白綸子地松葉梅唐草竹輪模様 (こそで しろりんずじまつばうめからくさたけわもよう)

江戸時代・18世紀

K:どうしてこの作品を選んだのですか?

O:デザインがとてもユニークなんです。

小袖は自分の体に直接まとうものですので、自分の身を守る意味もあって、伝統的に吉祥模様(鶴や亀、松竹梅などのおめでたいモチーフ)が多く用いられます。

こうした技法をこらし、贅を尽くした総模様のキモノは、元は特権階級のだけのものでしたが、江戸の泰平の世になり、町人が経済力をつけてきたことで、お金持ちの商家のご婦人も着飾ることが出来るようになってきました。

現代にもファッションの流行があるのと同じように、時代の流れとともに、デザインはどんどん変化してゆきます。

K:現代に生きる私たちが見ても、斬新なデザインですね。

O:ええ、江戸時代前期のある時期から、大胆に変化しました。これにはあるきっかけがあります。

一説によれば、寛永に大きな火事があり、江戸の大半を焼くという大変な事態に見舞われてキモノが焼けてしまい、大量につくる必要が出てきました。細かい模様はそれだけ時間がかかりますから、大振りの模様のキモノがたくさんつくられたといわれています。

そう言われてもおかしくないくらい、大きな変化があったのです。

K:思わぬところからデザインが発展したのですね…。

しかしデザインが大振りとはいえ、一つ一つの技法はとても複雑で手が込んでいます。何がデザインされているのですか?

O:これも松竹梅が描かれていますが、デザインが面白くてただの吉祥模様とはひと味違いますね。

竹は普通まっすぐに描かれますが、この作品では輪っかのように描かれ、まるでダンスしているかのようにリズミカルに配置されています。

輪と対比させるように、直線的な雁木模様(雁の列のようなぎざぎざの模様)が配され、その上に丸い梅と唐草を組み合わせた模様が散っています。

K:竹と梅ですね。松はどこに描かれているのですか?

O:雁木模様の鋭角の先端に注目してください。

松葉の付け根部分がデザインされているのがわかりますか?雁木の縁部分が松葉になっているのです。

K:あっ、本当ですね!すごい!言われなかったら気付かなかったかも知れません。お友達に自慢します!

ところで、竹が輪っかになっているのは、なにか意味があるのですか?

O:特に意味はなく、竹をデザイン化したのだと思います。梅も丸っこく描かれていてかわいらしいです。日本人は角がない、ということで丸を好むようですね。

遠くから見てもインパクトのある模様、色使い。江戸時代の方も、現代の若い方たちと同じように流行に敏感で、ファッショナブルだったのです。

『女性の人生を映すキモノ』

K:お恥ずかしい質問ですが、このキモノは誰かが着ていたものなんですよね?

O:もちろんです。

K:こんなにきらびやかで美しいキモノを普段から着られる人って、いったいどこのお嬢様だったのだろうと羨ましく思います。

O:これは、「お嬢様」のキモノではないんです。留袖になっていますので「奥様」のキモノです。

K:わあぁ(恥)!

O:女性は結婚すると、振袖の長い袂を切り、脇も詰めます。「留袖」とは、「袖を留めた」キモノという意味なのです。

江戸時代では、既婚女性が脇を留めていないキモノを着ることは恥ずかしいこととされました。

K:そうだったのですね!そんなことも知らず申し訳ありません!

O:いえ、意外とご存知でない方も多くいらっしゃると思います。

袖に注目してみてください。

模様が途中で途切れているでしょう?これは以前に振袖だったものを、所有者が結婚して袖を詰めたものと考えられます。

なんだか女性の人生が見えてくるようですね。

K:デザインだけでなく形にも注目してみると、キモノへの理解がより深まりますね。

模様にも意味があり、形にも物語がある。そういう目で鑑賞すると、キモノにぐっと近づける気がしました。

小山さん、どうも有難うございました!

専門:染織 所属部署:工芸室

次回のテーマは「刀剣」です。どうぞおたのしみに。

All photographs © 2012 Museum of Fine Arts, Boston.

カテゴリ:研究員のイチオシ、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2012年04月03日 (火)

今年の春は遅く、4月になってもまだ梅が咲いています。

現代は、テレビによって全国共通の季節感が生み出されていますが、桜となると、人によって抱いているイメージにずれがあるかもしれません。

昔は、桜は入学式の花でしたが、最近では温暖化によって卒業式の花に変ってしまいました。今年の桜は、どんなイメージを記憶に残すのでしょうか。

私は、桜で有名な弘前に生まれました。

桜より一週間ほど早く梅が咲き、桃と桜が重なるように咲きだします。

北国は、春が一斉に訪れるのです。

それもゴールデンウイークに。

そのため、日本標準の季節感とは、ちょっとしたずれがあります。

2月に梅、3月に桜を季節の彩として展示作品の構成を考えるのですが、肌になじまない違和感がいつもあるのです。

桜は、人の気分を浮き立たせます。

江戸時代初期には浮世を描いた風俗画が流行しますが、どういうわけか、絵の中にはよく桜が咲いています。

祇園祭の描かれた舟木本「洛中洛外図屏風」でも、人々は、桜の枝を背にして踊っています。

重要文化財 洛中洛外図屏風(舟木本)(部分) 江戸時代・17世紀

(展示予定未定)

現在、本館10室で陳列中の「四条河原図屏風」(~2012年4月15日(日)展示)も、舟木本と同じく祇園社の周りには桜が咲き、人々が宴席を構えているのですが、同時に紅梅も咲いています。

由緒ある梅のようです。

この屏風は、細見美術館の「北野社頭遊楽図屏風」と本来は、一双をなしていました。

その屏風、北野社では、紅梅が咲き、満開の桜の下では、酒宴が催されています。

上品な梅。

親しみのある桜ということになるかもしれません。

出雲阿国が歌舞伎踊りをはじめたのは、慶長8年(1603)春、桜の頃でした。

歌舞伎おどりの流行が、「花下遊楽図」屏風」に取り入れられています。

国宝 花下遊楽図屏風(左隻) 狩野長信筆 江戸時代・17世紀

(~2012年4月15日(日)展示)

中国文化を背景とした中世の水墨画には梅がよく描かれ、夢の浮世を謳歌した安土桃山時代から江戸時代初期の絵画には桜が良く描かれています。

| 記事URL |

posted by 田沢裕賀(絵画・彫刻室長) at 2012年04月02日 (月)

こんにちは。

花見の時期、毎年上野公園では多くの方々で賑わいます。

花見は江戸時代には行楽として定着したといい、江戸時代の前期には、博物館のある上野や京都の醍醐などが名所として知られていたといいます。

さて、今回ご紹介する合口はまさにこうした花見の季節にぴったりな作品です。

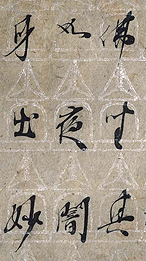

銀包桜樹文合口(ぎんづつみおうじゅもんのあいくち) 後藤一乗 江戸時代・19世紀(~2012年5月6日(日)まで本館5室に展示)

鞘は銀の板で包み、満開に咲き誇る桜の木を片切彫(かたきりぼり)であらわしています。

また、目貫(めぬき)と目釘(めくぎ)、それに笄(こうがい)と小柄(こづか)にも桜がみられますが、こちらは金を用いています。

金と銀を巧みに使い分けることでみやびな春の世界が広がっています。

ところで、この金具を制作したのは幕末の京都で活躍した後藤一乗という人物です。

後藤家は室町時代から続く刀装具の一家で、本家はおもに江戸で栄えましたが、京都にも分家があり、一乗はこの末流の人です。

この作品には、そうした京都で活躍した職人らしい表現と思われる箇所があります。

それは梢の綱にわたされた「鈴」です。

銀包桜樹文合口の部分拡大

先ほど記したように、京都の桜の名所は醍醐が有名です。

醍醐寺では、安土桃山時代、豊臣秀吉による大規模な花見(醍醐の花見)が行われました。

『太閤記』によれば、この花見には桜を散らせてしまう鳥を追い払うため、木に鈴をつけたといいます。

この鈴を護花鈴(ごかれい)といいます。

醍醐の花見を描いた絵画には、今村紫紅の「護花鈴」(霊友会妙一記念館)や安田靫彦の「花の酔」(宮城県美術館)のように、桜に縄をわたして鈴がつけられています。

制作された時期は少し異なりますが、どうやら醍醐の花見と鈴には、密接な関係があるようです。

あくまで推測の域を出ませんが、京都人であった一乗は、この作品を制作する際、醍醐の花見で鈴をつけたことが知られていたため、この桜を思い描きながら鈴をあらわしたのかもしれません。

もしそうだとすれば、この春、博物館では上野の桜と醍醐の桜が一度に楽しめることになります。

是非ご覧いただければ幸いです。

| 記事URL |

posted by 酒井元樹(平常展調整室) at 2012年03月31日 (土)

書を見るのは楽しいです。

より多くのみなさんに書を見る楽しさを知ってもらいたい、という願いを込めて、この「書を楽しむ」シリーズ、第11回です。

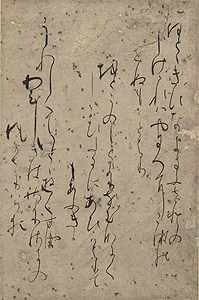

今回は、「砂子切(兼輔集)(すなごぎれ(かねすけしゅう))」から、お話を始めます。

「砂子切(兼輔集)」は、本館3室「宮廷の美術」で展示中です。

さっそく、エンピツで写しました。

(左)砂子切(兼輔集) 藤原定信筆 平安時代・12世紀(~2012年4月22日(日)展示)

(右)エンピツの画像

料紙に、金銀の砂子が散らされているため、「砂子切」と呼ばれますが、

地味な作品だな~と思われるかもしれません。

でも!

注目したいのは、その筆者、藤原定信(ふじわらのさだのぶ、1088~1154‐?)です!

定信は、

藤原行成(ふじわらのこうぜい、972~1027)を祖とする能書の家系、

世尊寺家(せそんじけ)の第五代目です。

「書を楽しむ」シリーズブログ第9回で紹介した、国宝「白氏詩巻(はくししかん)」を書いたのが、藤原行成。

さらに、第5回で紹介した、国宝「古今和歌集(元永本)」を書いたのが、

定信のお父さん、藤原定実(ふじわらのさだざね、?‐1077~1119‐?)です。

すごい家系だというのを、頭の片隅で覚えておいてくださいね。

定信の作品は、国宝「本願寺本三十六人家集」の「順集(したごうしゅう)」ほか、たくさん残されています。

「本願寺本三十六人家集」の時は、父の定実も書いています。

だから、定信の若い頃の筆跡とわかります。

「砂子切」も、「本願寺本三十六人家集」と同じ頃の作品です。

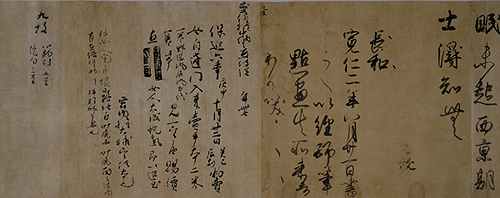

定信は、行成の国宝「白氏詩巻」に跋語(ばつご)を書いていて、面白いです。

国宝 白氏詩巻(部分) 藤原行成筆 平安時代・寛仁2年(1018)

(左半分が、定信の跋語。展示予定は未定)

これによると、定信は、物売りの女から、二巻購入しました。

値段は黒く消してありますが、買ったのは、この「白氏詩巻」と「屏風土代(びょうぶどだい)」。

「屏風土代」は、小野道風の筆跡で、現在は宮内庁三の丸尚蔵館が所蔵しています。

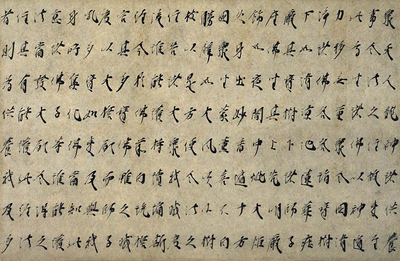

定信の写経を見てみましょう。

右肩上がりで、とてもスピーディに見えます。

法華経巻第四 断簡(戸隠切) 藤原定信筆 平安時代・12世紀

(2012年11月20日(火)~12月24日(月)、本館3室「仏教の美術」にて展示予定)

有名なのは、定信が、一切経約5000巻をひとりで全部写したことです!

42歳から始めて23年間で書き終えました。

一筆一切経といいますが、それができたのは、定信ともう一人しかいません。

スピーディに書けたからできたのか、それとも

一切経を書いたからスピーディな書風になったのか。

一筆一切経を成し遂げた人物として、定信の書風がもてはやされました。

右肩上がりの書風は、「定信様」(さだのぶよう)と呼ばれ、

よく似た書が、「平家納経」(国宝、厳島神社所蔵)などに見られます。

さだのぶ。

今年度はほかにも展示する予定です。

探してみてください。

| 記事URL |

posted by 恵美千鶴子(書跡・歴史室) at 2012年03月30日 (金)

東洋美術の殿堂、ボストン美術館の史上最大規模の日本美術展がついに開幕しました。≪世界初公開≫の作品や、≪幻の国宝≫の里帰りなど、見どころが盛りだくさん。

これから9回にわたり、研究員に見どころについて聞いていきます。題して『至宝とボストンと私』。研究員は一体どんなところに注目しているのでしょうか?それぞれ担当した作品の前でインタビュー。第1回は本展覧会担当研究員のチーフ、絵画・彫刻室長の田沢裕賀さんと、巷で話題沸騰の「奇才 曽我蕭白」のコーナーを見てみましょう。

『深まる謎 ~雲龍図~』

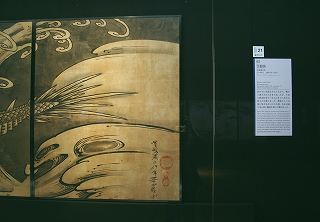

雲龍図(うんりゅうず)

曽我蕭白筆 江戸時代・宝暦13年(1763)

広報(以下K):曽我蕭白「雲龍図」の前にやってきました。

田沢さんは東京国立博物館ニュース4・5月号の「ボストン美術館」展特集ページで、『(雲龍図と)対面したらどんな気分になるだろうか』と書かれていましたが、実際に対面してみていかがですか?

田沢(以下T):うーん…(しばらく沈黙。。)

こうやって全体を並べて見たのは初めてなんだけど、なんか繋がりが悪いんだよね。

K:えっ、たとえばどういうところですか?

T:龍の顔の向きやしっぽの位置などを見ると、体の動きに違和感がある。

この作品は元々寺院の襖に描かれていたと考えられているから、本来はこういうふうには並んでいなかったわけだけど。

K:どこにあったのですか?

T:おそらくは播州(現在の兵庫県)か伊勢あたりの寺院だったと思うけれど、はっきりとは分かっていない。

寺院にあったときには、顔の面としっぽの面とが向き合うように堂内に設置され、部屋の中をぐるっと龍が取り囲むような配置だったのではと考えています。

が、そういう配置だと仮定した場合、一番右側の襖に引手があってしかるべきなんです。が、引手の跡が無かったことが今回の修復で判明してしまった…。ますます疑問がわいてきたね。

「このあたりに引手の跡があると思ってたんだけどなあ」(田沢さん)

K:雲龍をめぐるミステリーはまだまだ続きそうですね。

これだけ迫力のある龍をお寺で見た人はさぞ驚いたことでしょうね。

T:うん。このダイナミックさが蕭白の魅力だね。しっぽのあたりの波線とか、本当に気持ちよく描いているよ。しかし、ヘンな顔してるよね。

『雲龍図。だけじゃない!!』

T:あのね、アナタたち(広報担当)が雲龍図ばっかり主役に仕立てるから、雑誌でもなんでもこの作品ばかり注目してるけど、蕭白には他にも良い作品がたくさん来てるんだよ!

K:すみません、おっしゃるとおりです…

T:これなんか名品だね!

商山四皓図屏風(しょうざんしこうずびょうぶ)

曽我蕭白筆 江戸時代・18世紀後半

この作品は、中国・秦の始皇帝による圧政を避けて、商山に隠居した4人の白髪の老人を描いています。

この4人の在り方が中国の儒者にとって称賛の対象だったから、この画題で多くの作品が描かれました。

雲龍図に比べると小さいけれどスケールが大きいね。筆は乱暴だけど、勢いが良い!

K:たしかに着物の線など、ズバッとひといきに描いているように見えます。

T:そうでしょ。あと、作品の状態もすごく良いんだよね。

紙が焼けてしまうとどうしても貧相に見えてしまうけれど、これはとても綺麗に残っている。改めてこの作品の良さが確認出来たよ。

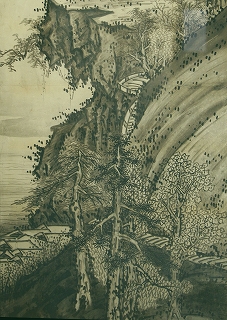

楼閣山水図屏風(ろうかくさんすいずびょうぶ)

曽我蕭白筆 江戸時代・18世紀後半

T:この山水を描いた屏風は蕭白の代表作と言われる作品なんだけど、全体を見たときに、僕はなんだか違和感を感じる。

画面いっぱいにみっちり描きこむ、この蕭白のスタイルを踏襲して、左隻と右隻を別の人が描いたんじゃないかと思ったりもする。

実際には判断しがたいんだけど。

K:えっ!どういうことですか?

T:ごつごつした山が手前から奥に向かってのび、右隻から左隻へと道が続いているんだけど、連続した山水図としてはいまひとつまとまりがない。

K:私にはそんな風には見えないのですが…

T:右隻の左端と、左隻の右端を見てみてください。

楼閣山水図屏風 左隻部分 同右隻部分

山に描かれた点々が、どうも違うように見える。

左隻は、2点1組の点々が山の立体感を引き出すように、効果的に打たれているのに対して、

右隻の点々は大ざっぱで雑な印象。左隻ほどリズミカルではないし、集中力が感じられない。

K:点の集中力…。そう言われてみると、確かに右隻の点々はのっぺりと見えるような。

T:他にも、描写や線の質に違いがある。たとえば…(ここには書ききれないので、くわしい内容は図録182ページ掲載のコラム「ボストン美術館の二つの山水図屏風」をご覧ください。)

K:すごいです!普通の人だったら見逃してしまうような小さなサインを、そんな風に読み取るのですね!

田沢さんのお話には、いつも新鮮な驚きがあって楽しいです。

大きな視点で全体のバランスを見たり、作品の細かいところまで丁寧に比較してみたり。

私も改めて、じっくり見てみようと思いました。

田沢さん、どうも有難うございました!

専門:近世絵画 所属部署:絵画・彫刻室長

次回のテーマは「染織」です。どうぞおたのしみに。

All photographs © 2012 Museum of Fine Arts, Boston.

カテゴリ:研究員のイチオシ、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2012年03月29日 (木)