1089ブログ

こんにちは、保存修復室の瀬谷愛です。

特集「幕府祈願所 霊雲寺の名宝」(本館特別2室、~6月4日(日))は、中日の展示替えを経て、残すところあと2週間となりました。

リーフレットを作りましたよ!

この、小規模ながらも史上初の一大企画のために、がんばって8ページ、オールカラーのリーフレットを作成しました。

しかも、無料です!

会場に見本がありますので、ぜひ本館インフォメーションでお受け取りください。

さて。

今回、霊雲寺さんの展示をするためにいろいろと新しいことを知りましたが、最も興味深かったのは、やはり浄厳和尚のことでした。

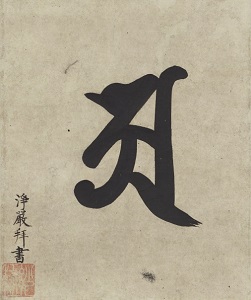

梵書阿字 浄厳筆 江戸時代・17世紀 1幅 紙本墨書 東京・霊雲寺蔵

一番大事な梵字です。

浄厳は、高野山で修行を始めた若いうちから、梵字研究をとても大切だと考えていました。

梵字は、ただの文字ではなく、この一字一字のなかに、仏とその教えが詰まっている。

形と意義、その力、すべてを理解したうえで真言陀羅尼を唱えなければならないといいます。

なかでも、この梵字。

読みは「ア」、漢字では「阿」と書きます。

「阿(ア)」は、すべての音声、文字、教えの根本となる梵字です。

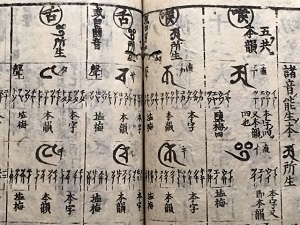

悉曇三密鈔 浄厳編 江戸時代・天和2年(1682) 3冊 東京国立博物館蔵

浄厳が梵字の発音や文法、仕組みや意味などについて解説したこの本にも、一番初めに「ア」が。

梵字をマスターした浄厳直筆の梵書。

その霊験は計り知れないと、多くの人が求めたことでしょう。

でも、浄厳は自らの梵書を「無料」では配布しませんでした。

さて、代わりに何を求めたでしょうか??

銭? いいえ。

米? いいえ。

答えは、

「光明真言1日300回念誦すること!」

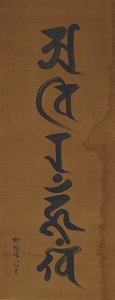

梵書胎蔵界大日如来真言 浄厳筆 江戸時代・17世紀 1幅 絹本墨書 東京・霊雲寺蔵

皆様ご存知の「ア・ビ・ラ・ウン・ケン」も、浄厳に始まる流派では、五字目に根本の「ア」を混交することで「ア・ビ・ラ・ウン・キャン」と読みます。

こちらの梵書を求める人には、陀羅尼を1日500回課されたそうです。

これはミーハーな気持ちでは達成できませんね。

お金やお米を一度きりで払ったほうがよほど安いような気がします。

しかし、これには浄厳の深い深い想いが詰まっています。

浄厳は常々、次のように語っていたそうです。

「私の恩に報おうとするならば、常に戒律を守って、正しく真言を持誦するように。私の恩のみならず、三世の仏恩、三国の祖師の恩に報いなさい」

と。

そして、真言宗の祖、弘法大師空海も、釈迦が「梵字に通じて自由自在となり、他の者のために解説して、名誉や財をむさぼらなければ、功徳を得るだろう」と言っているので、初心者のために「梵字悉曇字母幷釈義」を著したそうです。

自らが会得したものを、他者に伝え、自らのための見返りは求めない。

というわけです。

「幕府祈願所 霊雲寺の名宝」。

リーフレット、無料です。

名誉も財も、求めません。

ぜひ、霊雲寺と浄厳についてご理解を深めていただけましたら幸いです!

ちなみに、

大阪出身・浄厳ゆかりの文化財が下記展覧会に展示されます。あわせてご覧ください。

1) 「木×仏像 飛鳥仏から円空へ 日本の木彫仏1000年」

4月8日(土)~6月4日(日) 大阪市立美術館

2) 「創建1250年記念 奈良 西大寺展 叡尊と一門の名宝」

7月29日(土)~9月24日(日) あべのハルカス美術館

(浄厳関連文化財は大阪会場のみの展示となりますが、本展は、三井記念美術館〔4月15日(土)~6月11日(日)〕、山口県立美術館〔10月20日(金)~12月10日(日)〕を巡回します。)

| 記事URL |

posted by 瀬谷 愛(保存修復室主任研究員) at 2017年05月25日 (木)

東京国立博物館では、9月12日(火)~11月26日(日)、表慶館にて「フランス人間国宝展」を開催します。

日本には重要無形文化財に指定されている伝統工芸の最高の技術者に与えられる称号として、通称「人間国宝」というものがありますが、フランスの文化・通信省では、これにならい1994年、フランスの伝統技術の継承者に対し、人間国宝(メートル・ダール〈Maître d’Art〉)という制度を創設しました。

その「メートル・ダール」の認定を受けた13名の作家と、メートル・ダールにまだ認定はされていないものの、それにふさわしい創作活動をしている作家2名の、合計15名の工芸作家による革、鼈甲、羽細工、傘、扇、壁紙など珠玉の作品、およそ 200件を紹介する海外初の展覧会です。

日傘 イシス ミシェル・ウルトー 2013年 個人蔵

©Greg GONZALES

扇 ホワイト・ウェディング シルヴァン・ル・グエン 2008年 個人蔵

©Stephen Jackson

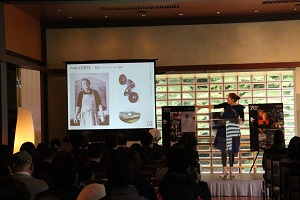

5月17日(水)、開催に先立ちご後援いただいているフランス大使館の大使公邸にて、報道発表会を行ないました。

フランス大使公邸の報道発表会場。たくさんのメディアの方にお集まりいただきました。

当日は、駐日フランス特命全権大使 ティエリー・ダナ閣下、また主催者を代表して井上洋一 東京国立博物館副館長からの挨拶のあと、本展を監修いただいたキュレーターのエレーヌ・ケルマシュテール氏から見どころについてご紹介いただきました。

ティエリー・ダナ駐日フランス大使

井上洋一 東京国立博物館副館長

映像を使いながら見どころを解説するエレーヌ・ケルマシュテール氏

報道発表会では、本展に出品される世界的に著名な陶芸作家、ジャン・ジレル氏の作品のフォトセッションも行われました。

展示会場は明治末期の洋風建築を代表する建物として重要文化財にも指定されている表慶館。展示空間をデザインするのは世界的にも注目されている建築家、リナ・ゴットメ氏。どんな展示空間となるのかも見どころです。

フランス伝統工芸という至福の芸術世界を堪能できる「フランス人間国宝展」、皆様どうぞお楽しみに!

カテゴリ:news、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 武田卓(広報室) at 2017年05月19日 (金)

平成館企画展示室で開催中の親と子のギャラリー「トーハクでバードウォッチング―キジやクジャク、鳳凰が勢ぞろい―」(6月4日(日)まで)。

この展示は、「国際博物館の日」にちなんで、上野動物園、国立科学博物館、東京国立博物館で行う、国際博物館の日記念ツアー「上野の山で動物めぐり」関連企画です。毎年一つの動物に焦点をあて、「生きている動物」、「標本・骨格の動物」、「美術の中の動物」をテーマに各施設をめぐります。

今年のテーマはキジ。

5月14日(日)、「上野の山でキジめぐり」に、小学校5年生から大人まで、大勢の参加者が上野動物園に集まりました。

まずは動物園からスタート。

動物解説委員の小泉祐里さんと一緒に「生きたキジ類の観察」です。

ひとことで「キジ類」といってもたくさんの種類。大きさや特徴もさまざまですが、どれも華やかなのはオスばかり。それぞれの色や模様を見ながら、どのように美しいかをじっくり観察していきます。

キジの仲間には、クジャクやセイラン、ニワトリも含まれています。

クジャクの羽(左)、セイランの羽(中央)は夏に生え変わります

どのオスも間近で見るととにかく鮮やか…メスのことはすっかり忘れて、続いて国立科学博物館へと向かいます。

科学博物館では、動物研究部の濱尾章二さんから「オスだけが派手な理由」をテーマに、オスとメスの標本を見ながら、それぞれの特徴やちがいの理由を伺いました。

キジの標本を前に、オスとメスをじっくりと観察。

標本だけでなく、キジの鳴き声や子育て、行動の様子を映像で見ながら、ちがいの秘密に迫ります。

休憩のあとは最後のトーハクへ。

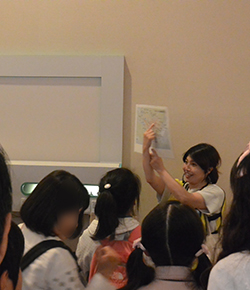

「親と子のギャラリー トーハクでバードウォッチング―キジやクジャク、鳳凰が勢ぞろい―」展示室で、博物館教育課の神辺知加さんと作品の中の鳥たちを観察です。

動物園や博物館で見た特徴をヒントに、作品に隠れているキジの仲間をさがします。

美しい羽の模様を丁寧に表現している作品もあれば、デザインとして表しているものも。中でもひときわ美しい羽を持つクジャクは、屏風や着物などさまざまな作品のモチーフになっています。

唐織 紅白段牡丹若松孔雀羽模様 絹製 江戸時代・18世紀

刺繍孔雀図屏風 絹製、刺繍 明治26年(1893)

小泉さんと濱尾さんも交えてあらためて作品の中の鳥たちを観察し、作品の見方がまた広がりました。

上野ならではのこのツアー。来年のテーマは、鋭意計画中です。

どうぞお楽しみに。

| 記事URL |

posted by 長谷川暢子(教育講座室) at 2017年05月18日 (木)

こんにちは! ユリノキちゃんです。

5月になってトーハクの前庭にはユリノキの花が咲いています。

そんななか、ゴールデンウィークの最初の日に九州へ行ってきました。

虹色に光るエスカレーターに乗った先にあるのは… 九州国立博物館!

九州国立博物館へ向かうためのエスカレーターです

曲線的でおしゃれな建物

東京展に先がけて開催中の特別展「タイ ~仏の国の輝き~」にお邪魔しました。

タイの仏像やタイからいちども出たことがない宝物など、あわせて140件くらい見られるということで、とっても楽しみ!

特別展会場の入口で記念撮影

さっそく会場に入ると、たくさんのひと。

そのなかでも注目を集めていたのが「ナーガ上の仏陀坐像」です。

ナーガ上の仏陀坐像 シュリーヴィジャヤ様式 12世紀末 ~13世紀 バンコク国立博物館蔵

くっきりとしたハンサムなお顔がすてきねー。

うしろ姿も見られるのね…

ヘビのしっぽ!! ヘビが台座になっていたのね。びっくりです。

時代を追って、タイ仏教のうつりかわりを見ることができます。

特徴的なポーズのお像が多くておもしろいわね。

高いほうの右手に円盤、左手にほら貝を持っています

ハリハラ立像 スコータイ時代 15世紀 バンコク国立博物館蔵

ほほえみながらゆったり歩いています

仏陀遊行像 スコータイ時代 14 ~15世紀 サワンウォーラナーヨック国立博物館蔵

まぶしいと思ったら金の日本刀があるわ!

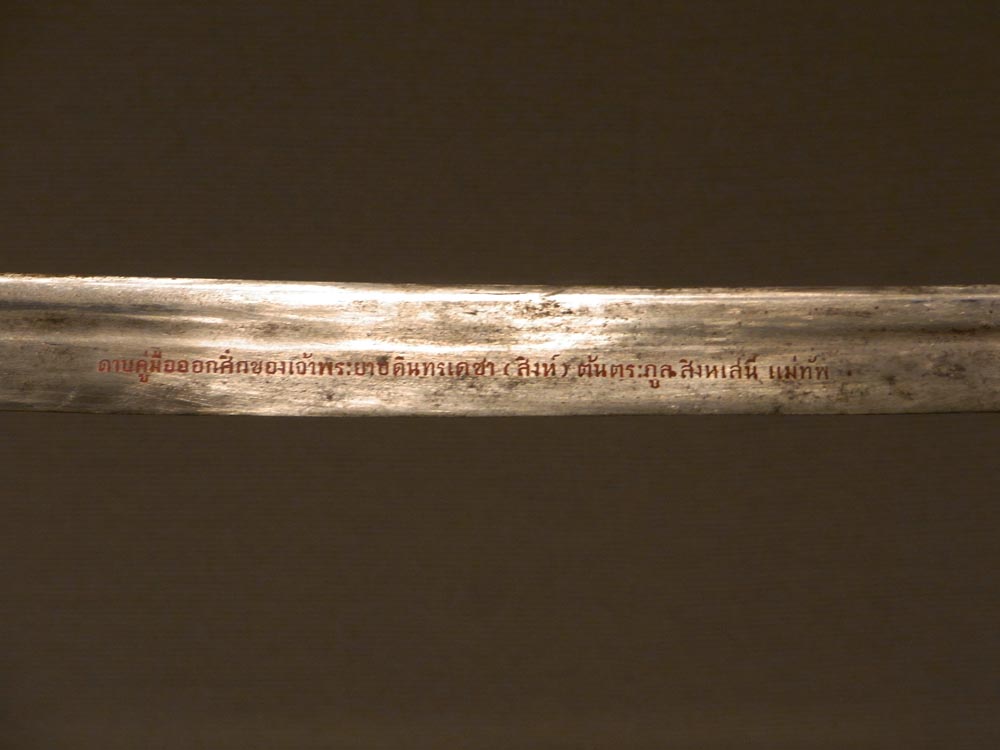

金板装拵刀 ラタナコーシン時代 19世紀 バンコク国立博物館蔵

日本刀を模してタイで作られた刀「日本式刀剣」ですって。刀に文字が刻まれてるわね。

タイ文字で「民部大臣シンハセーニー家のシン将軍出征の佩刀(はいとう)」とあります

あら、あそこに見えるのはなにかしら...?

きゃー!! 巨大な金色の扉があるわ!!!

ラーマ2世王作の大扉 ラタナコーシン時代 19世紀 バンコク国立博物館

5メートル以上もあるなんて...! わたしと比べると扉の大きさがわかるかしら…?

右下に座っています

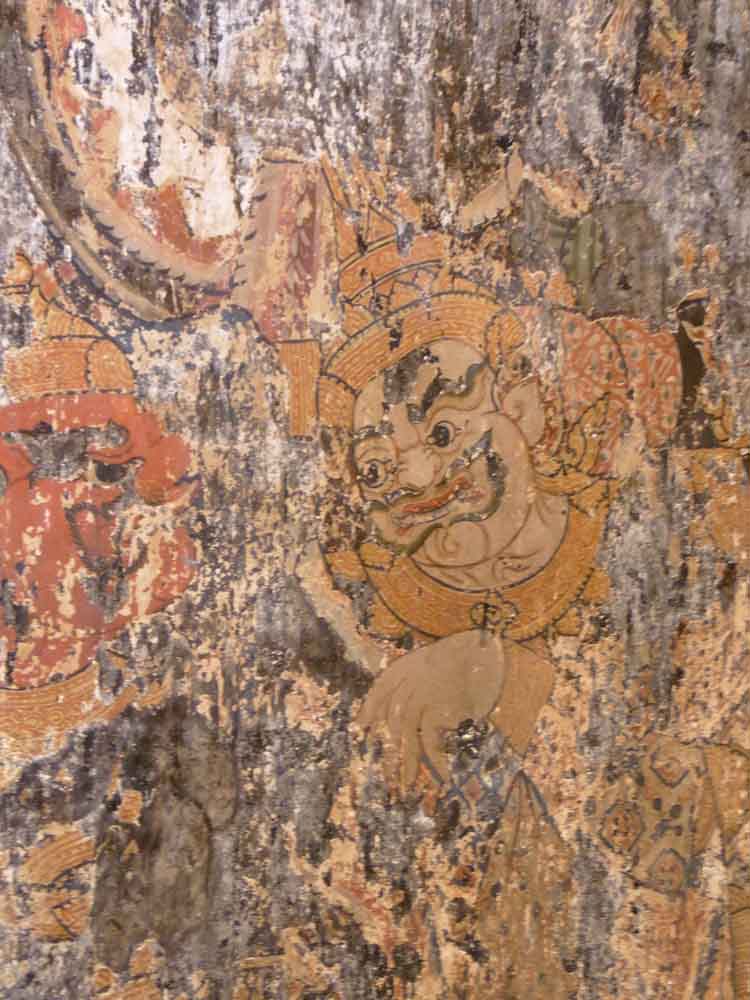

この扉は王室のお寺、ワット・スタットの正面を飾っていたものです。表側にはおサルさんやリスさんなど、天界の雪山に住むとされるさまざまな動物たちが彫られています。この彫刻は国王ラーマ2世によるもので、完成したあと、同じものを作らせないために使った道具を川に捨てさせたんですって!

おサルさんとリスさん、ほかに蝶やトカゲさんもいます

裏も見られるのね。

裏面には武装した鬼神像が描かれています

特別展会場は、普段は撮影できないのですが、扉の展示は写真を撮ることができます!

(ちなみに東京展も扉は撮影OK!)

大きな扉とパチリ!

展示の最後にこんなコーナーもありました。

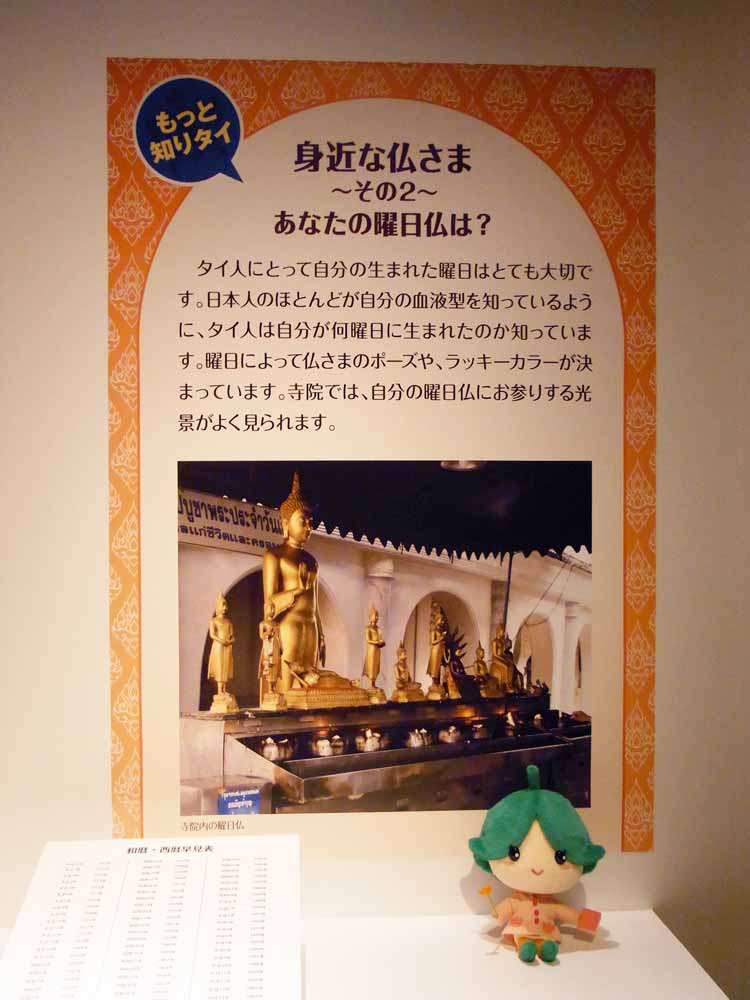

「あなたの曜日仏は?」

タイの人々は生まれた曜日を大切にしていて、寺院では、自分の曜日仏にお参りするんですって。 会場にある機械に生年月日を入力すると、自分の誕生曜日がわかります。

わたしは何曜日かしら?

ずらりと並ぶ曜日仏。水曜日は午前と午後にわかれています

たとえば土曜日だとこの仏さまなんですって

まだまだ紹介しきれないくらい、見どころがいっぱいです。

特別展「タイ ~仏の国の輝き~」は九州国立博物館で6月4日(日)までご覧いただけます。そのあと、東京国立博物館で7月4日(火)から8月27日(日)まで開催します。

ほほえみの国の名宝たちに会いに来てください! (特別展「タイ ~仏の国の輝き~」情報サイトはこちらです)

また九州国立博物館に遊びに来たいな

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by ユリノキちゃん at 2017年05月16日 (火)

特別展「茶の湯」(4月11日[火]~6月4日[日])は、5月2日(火)に10万人目のお客様をお迎えしました。

多くのお客様にご来館いただきましたこと、心より御礼申し上げます。

10万人目のお客様は、千葉県市川市よりお越しの伊田理絵さん。

この日は、着付け教室の先生と生徒さんの4人でご来館くださいました。

さすが、皆様、お着物がよく似合っていらっしゃいます。

特別展「茶の湯」10万人セレモニー

5月2日(火)平成館エントランスにて

伊田さん(写真右から3番目)には、当館館長の銭谷眞美(写真右から2番目)より、記念品として展覧会図録と本展オリジナルTシャツを贈呈しました。

着物には、天目の斑紋のような文様を表現した「天目染め」という技法があるそうで、「天目の茶碗を見てみましょう、という先生のご発案で来ました」とのこと。

「茶の湯のお道具を扱った展覧会は初めてで、興味があります」とお話しくださいました。

それもそのはず、茶の湯をテーマにした大規模な展覧会は実に37年ぶり!

20代の伊田さんが初めてとおっしゃるのも当然のことなのです。

それほどに貴重な機会である特別展「茶の湯」。

どうぞお見逃しのないように!

なお、本展に着物でご来館された方は、当日料金の100円引きとなる「きもの割」を実施しています。

着物の似合う展覧会、しかも暑すぎず寒すぎず、良い季節です。

お着物をお持ちの方、ぜひ本展にお出かけになりませんか?

カテゴリ:news、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2017年05月03日 (水)