1089ブログ

生誕550年記念 文徴明(ぶんちょうめい)とその時代 その2

トーハク(@東洋館8室)と台東区立書道博物館(書博)で毎年開催している恒例の連携企画は、現在の「生誕550年記念 文徴明とその時代」(前期:~2月2日(日)、後期:2月4日(火)~3月1日(日))で17回目となりました。年明けに開幕した本展も、一部展示替えを経て、2月4日からは後期展が始まります。展覧会は開幕したらあっという間、気付けば閉幕間近ということがよくあります。ぜひ、お見逃しなく。

さて、先日のブログでは、書博の鍋島稲子主任研究員が両館の展示の見どころをご紹介されました。今回は本展の主役の文徴明についてお話ししながら、オススメの展示作品をご紹介しようと思います。

写真右:トーハク東洋館8室の展示風景

写真左:台東区立書道博物館の展示風景

写真上:トーハク東洋館8室の展示風景

写真下:台東区立書道博物館の展示風景

文徴明(1470~1559)が生まれたのは今から550年前の蘇州です。当時の蘇州は商品流通の要地で、絹織物などの紡績業によって中国第一の商工業都市に発展を遂げていました。その経済力と長江下流域の豊かな土壌は文化の繁栄をもたらし、書画の商品化が促され、高まる需要は文人たちの活動を支えました。

現在の蘇州の街並み

商品の流通を支えたのが運河。現在も水路が張り巡らされ、白壁に統一された建造物が並ぶ蘇州の街並みは風情たっぷりです。

現在の曹家巷

文徴明の生家は、蘇州府長洲県(現在の蘇州市)の徳慶橋西北に位置する曹家巷というところにありました。巷は街の横丁という意味です。残念ながら徳慶橋は残っていないようですが、曹家巷には今も民家が軒を連ね、外壁には「曹家巷」の標識が掲げられます。文徴明が生まれたのち、父の文林は自邸に停雲館を建てたと言われます。

幼少期の文徴明は言葉が遅く、書は青年期まで下手だったようです。しかし、19歳のときに受けた試験で、書が拙いために順位を落とされたことをきっかけに一念発起、人一倍、書の研鑽に努めました。

文徴明の並々ならぬ努力については、例えば、1000文字からなる長篇の詩「千字文」を日に10回書くことを日課としたなどと、常人離れした逸話が残されます。その真偽は措くとして、実際に文徴明が書いた「千字文」は比較的多く現存し、晩年に至るまで勤勉真摯に書と向き合っていたことが想像されます。

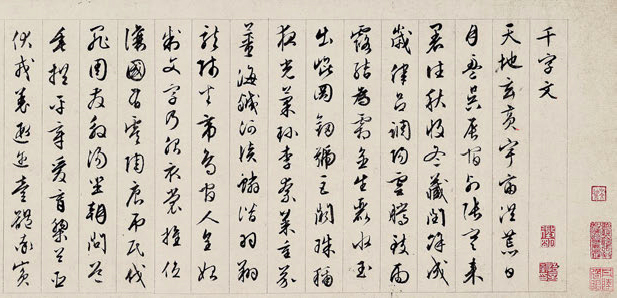

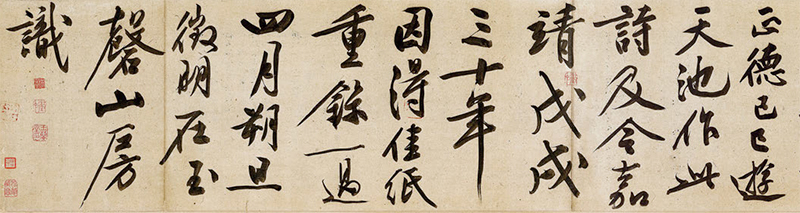

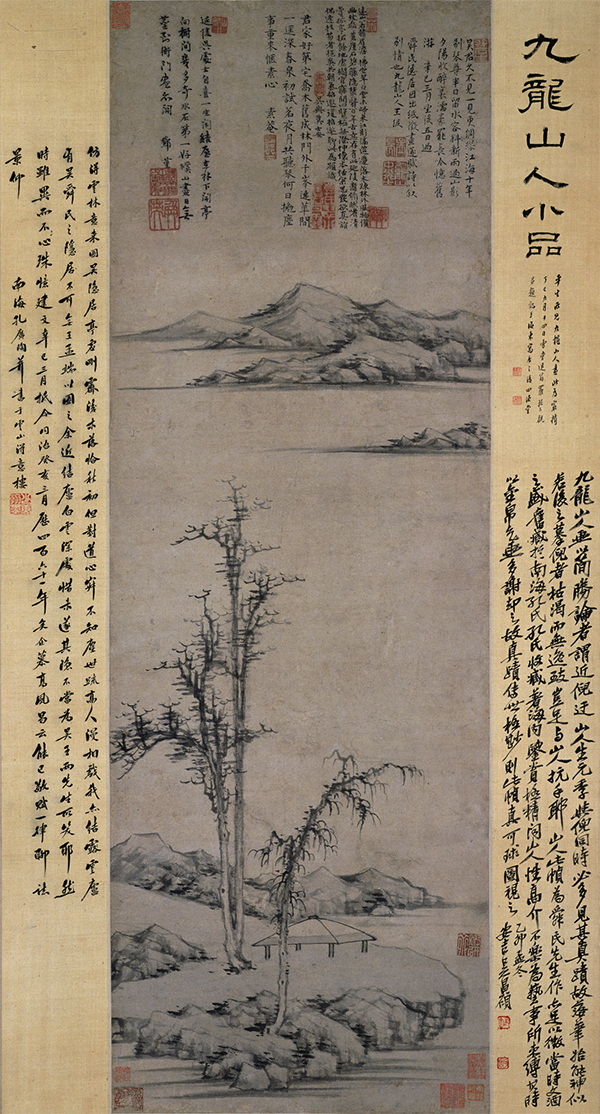

草書千字文巻(部分) 文徴明筆 明時代・嘉靖24年(1545) 東京国立博物館蔵(青山杉雨氏寄贈)

東博通期展示

これは文徴明が76歳の時に、蘇州の自宅の玉磬山房で書いた「千字文」です。東晋時代の王羲之を手本とした書には、流暢で趣深い線が見られ、洗練された美しさが目を奪います。

文徴明は父と同じ官僚になるべく、26歳~53歳まで合計9度にわたり科挙の地方試験に挑み続けましたが、遂に及第できませんでした。その後、推薦されて54歳から3年間、北京の朝廷に出仕したものの、官界に馴染めず自ら退官を願い出て帰郷します。玉磬山房は、文徴明が蘇州に戻って間もなく自宅の東に築いた一室で、以降そこで自適に詩を詠み書画に耽る翰墨生活を送りました。

帰郷した頃には、すでに先輩や同世代の有能な文人がこの世を去っており、文徴明は以後、蘇州の文人サークルのリーダー的存在となって、その芸術活動を牽引し続けたのです。

文徴明の行草書には、王羲之の書やそれを継承したと伝えられる隋時代の智永の書を基礎とした、端正で雅やかな様式の作が残されます。また、北宋時代の黄庭堅の書法を忠実に修得した、才気あふれる大字の行書も見られます。

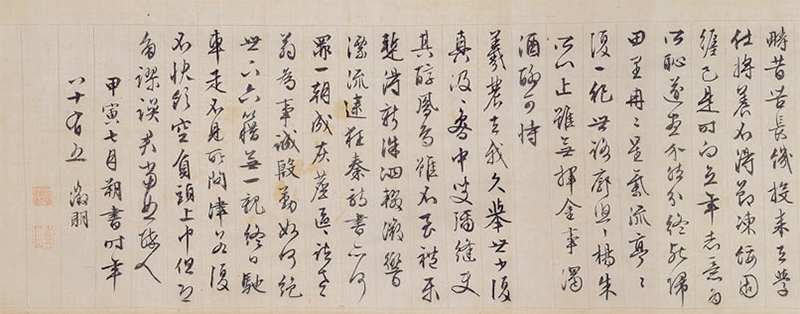

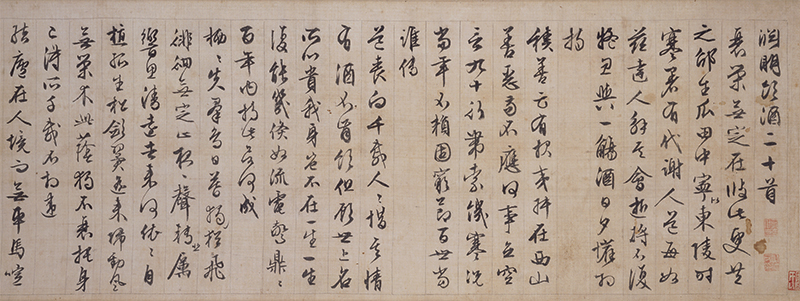

行書陶淵明飲酒二十首巻(部分) 文徴明筆 明時代・嘉靖33年(1554) 京都国立博物館蔵

書博後期(2/4(火)から)展示

陶淵明の有名な詩を、文徴明が最晩年の85歳の時に書きました。絹本の風合が、趣ある字姿を引き立てています。

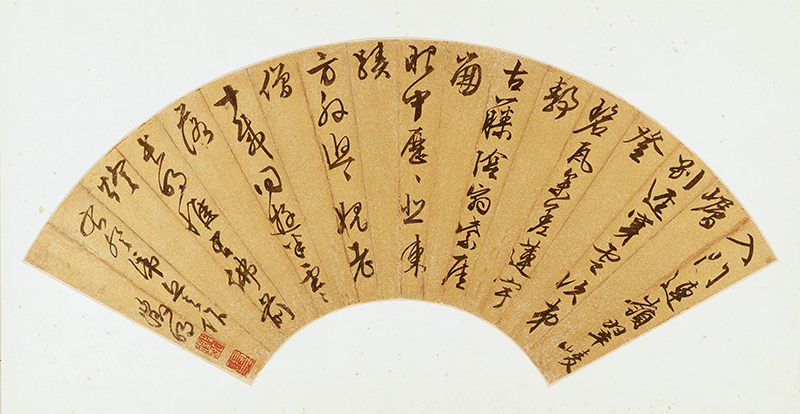

草書七言律詩扇面 文徴明筆 明時代・16世紀 東京国立博物館蔵(高島菊次郎氏寄贈)

東博前期(2/2(日)まで)展示

文徴明が蘇州城の西北に位置する虎丘に登った際に詠んだ詩を、煌びやかな金箋の扇面に書きました。大胆かつ軽快に書き進められ、筆画の太細や疎密は変化に富みます。

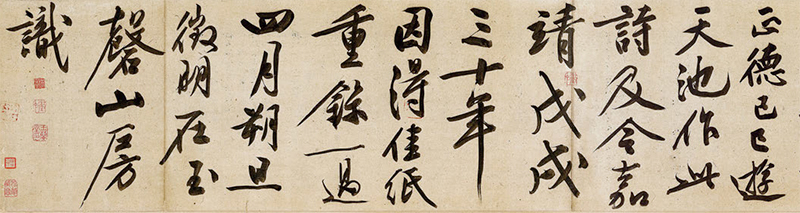

行書遊天池詩巻(部分) 文徴明筆 明時代・嘉靖17年(1538) 個人蔵 東博通期展示

行書遊天池詩巻(部分) 文徴明筆 明時代・嘉靖17年(1538) 個人蔵 東博通期展示

文徴明が40歳の時に蘇州の天池山に遊んだ際に詠んだ詩を69歳の時に書きました。黄庭堅風の代表作の一つです。鋭さと重厚さを兼ね備えた線が躍動します。文徴明の師の沈周もまた、黄庭堅風の書にすぐれました。

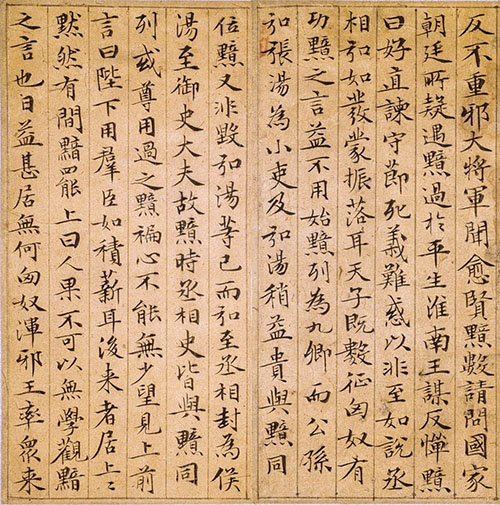

文徴明の書で、行草書とならび最も高く評価されているのが超絶技巧の小さな楷書です。王羲之の「黄庭経」や「楽毅論」などをよく学び、それらを消化して清らかで気品に満ちた様式を築きました。晩年になるにつれて技量や精神力は凄みを増し、80代になっても衰えることなく小楷を書き続けました。

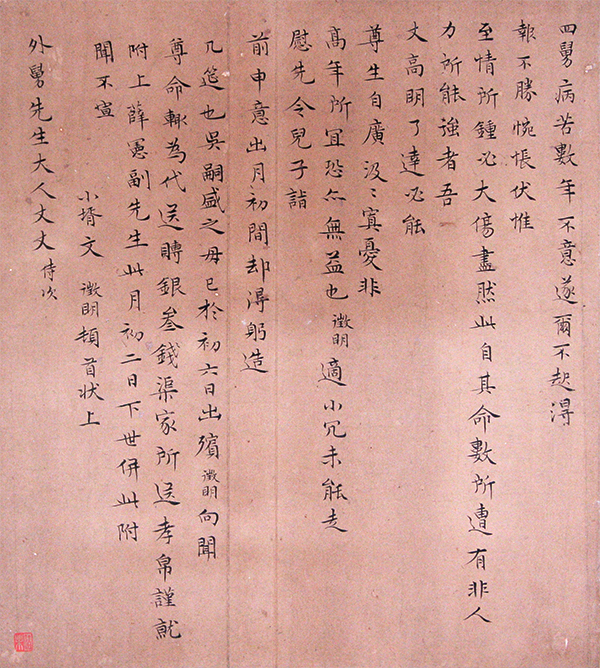

楷書尺牘冊 文徴明筆 明時代・16世紀 台東区立書道博物館蔵 書博通期展示

文徴明は23歳のときに昆山(現在の蘇州市昆山市)の呉愈の三女と結婚し、のちに文彭、文嘉ら子宝にも恵まれました。岳父の呉愈に宛てたこの手紙は、早年の頃の書と言われます。晩年の小楷と比べると、文字の形のとり方などに初々しさが垣間見られ、文徴明の早期の作例として貴重です。

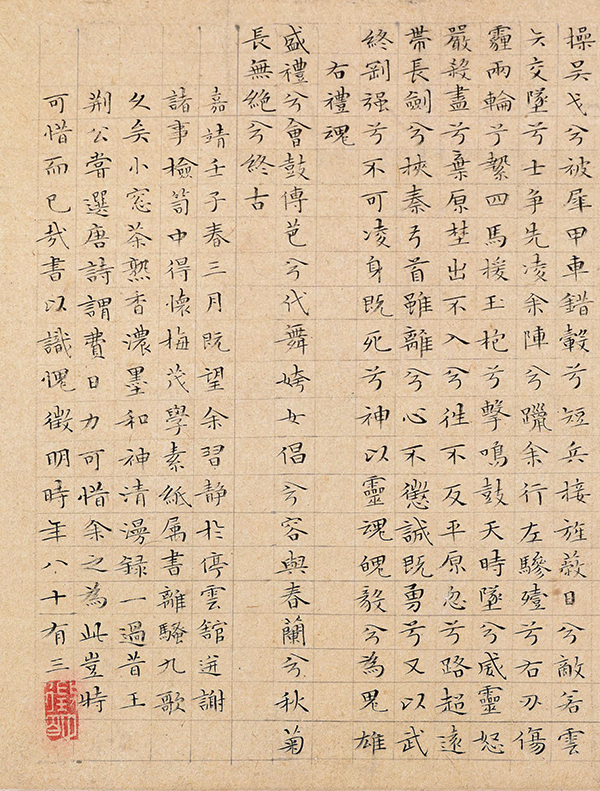

楷書離騒九歌巻(部分) 文徴明筆 明時代・嘉靖31年(1552) 東京国立博物館蔵(高島菊次郎氏寄贈)

東博通期展示

自宅の停雲館で、83歳の時に『楚辞』の「離騒」と「九歌」を書いた一巻です。縦横1センチにも満たない文字は、1行21字詰めのマス目に合計216行にわたって整然と記され、清らかで澄みきった細身の線は乱れることなく、首尾一貫しています。卓絶した技法と高い精神力に支えられたこの書は、文徴明の代表作の一つに数えられます。

嘉靖39年(1559)2月20日、文徴明は御史の厳傑の亡き母のために墓誌銘を執筆していた際、筆を置き正座したまま逝去し、90の天寿を全うしました。温厚篤実な人柄と清雅な作風に魅せられた門弟や子孫ら、多くの後輩文人によって、文徴明は後世まで多大な影響を及ぼすこととなります。本展の作品から、文徴明とその時代に思いを馳せていただけますと幸いです。

現在の文徴明墓

文徴明のお墓は、蘇州市相城区にある孫武紀念園の敷地内に今も残されています。

*曹家巷と文徴明墓の調査では、潘文協氏(蘇州博物館)にご協力いただきました。

東京国立博物館・台東区立書道博物館 連携企画

「生誕550年記念 文徴明とその時代」

2020年1月2日(木)~3月1日(日)

東京国立博物館 東洋館8室

2020年1月4日(土)~3月1日(日)

台東区立書道博物館

※ 前期:2月2日(日)まで、後期:2月4日(火)から

東京国立博物館・台東区立書道博物館 連携企画「生誕550年記念 文徴明とその時代」

2020年1月2日(木)~3月1日(日)

東京国立博物館 東洋館8室

2020年1月4日(土)~3月1日(日)

台東区立書道博物館

※ 前期:2月2日(日)まで、後期:2月4日(火)から

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 六人部克典(登録室研究員) at 2020年01月31日 (金)

日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」が1月15日(水)に開幕いたしました。本展では島根県と奈良県にゆかりのある作品を幅広い分野にわたり展示しています。なかでも私が今回おすすめするのは、考古の作品。古墳時代の埴輪です。

日本書紀によると、大和にて倭彦命(やまとひこのみこと)の葬儀に際して、近習者を集めて古墳のまわりに生き埋めしたむごい光景をみて垂仁(すいにん)天皇が心を痛めていました。そこで皇后の日葉酢媛命(ひばすひめのみこと)の葬儀の際に野見宿禰(のみのすくね)が妙案をひねり出し、出雲から埴輪作りの工人(職人)を呼び寄せて、生きた人の代わりに人の埴輪を埋めたことが書かれています。これが日本書紀に書かれている埴輪創生の話です。

このような伝承が日本書紀に残っていますが、実際、遺跡を発掘しますと人の埴輪は5世紀から出現して6世紀に日本列島各地で積極的に作られるようになります。一方で3世紀後半からすでに筒の形をした円筒埴輪が大和を中心にして全国各地に広まっていることが、考古学の成果からわかっています。つまり人や馬の埴輪が最初に作られたという日本書紀の記述と、円筒埴輪が最初に作られたという考古学の成果とには齟齬があるのですが、それは日本書記が720年に作られたものであり、埴輪の成立した3世紀後半からはおよそ470年近く開きがあるからです。現在の我々からすると470年前は1550年、戦国時代のころです。現在の我々が戦国時代のことを正確に記述しようとしても戸惑いますが、さらに史料のほとんどない古墳時代の事を奈良時代の方々が記述する事は困難であったと思われます。そのため日本書紀の記述をそのまま事実として捉えるのではなく史料批判をする、また文献史料と考古資料とを突き合わせながら、どこに歴史的な事実が隠れているのかを見極めなければいけません。

今回展示している数ある埴輪のうち、奈良県桜井市のメスリ山古墳出土の埴輪を観察することで、様々なことがわかります。

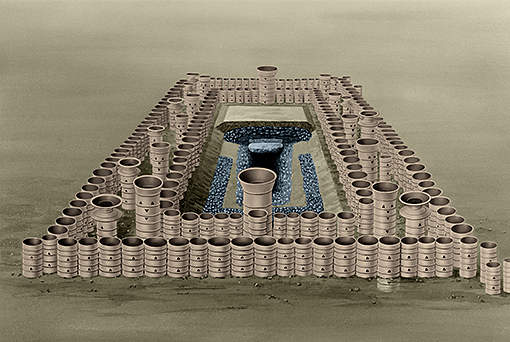

このメスリ山古墳は、墳丘長224mの前方後円墳です。ヤマト王権の中心地である大和(おおやまと)古墳群の南端に築造された、王墓とも呼ぶべき大きさの4世紀の古墳です。後円部の中央には埋葬施設があり、その上には石垣で長方形の壇がつくられ、その周囲には円筒埴輪が2重に立て並べられていました。ここまで密に円筒埴輪を並べる理由としては、聖域として区画したい意図があったのでしょう。

メスリ山古墳 後円部の石室と埴輪の配列

この埋葬施設の主軸線上の一番大事なところに置かれていたのが、中央に展示した埴輪です。

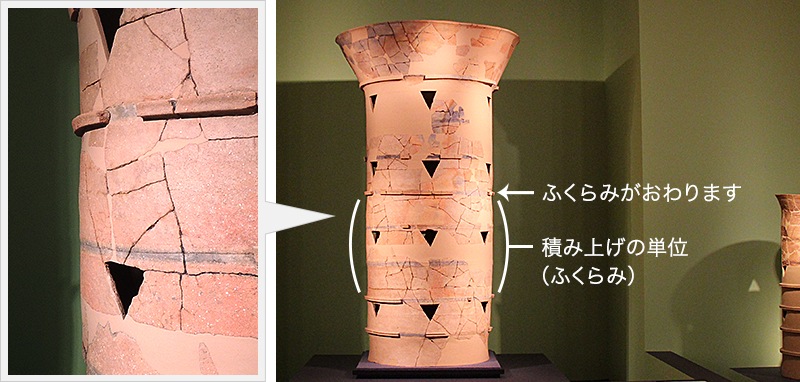

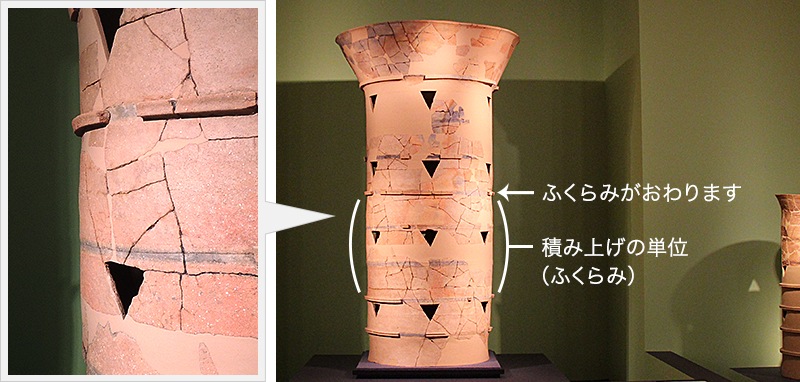

メスリ山古墳出土の円筒埴輪

最初にご注目いただきたいのはその大きさです。なんと高さが約2.5mもあり、世界最大の円筒埴輪です。この巨大な埴輪は、大和に君臨したヤマト王権の力の大きさを示します。

そして、帯状の突帯が8段ありますが、均等につけられています。埴輪の厚さをみると、なんと1.6~1.8㎝と薄い。これらのことから、かなり高い技術で作られていることがわかります。つまり埴輪作りに熟練した工人が、この大和の地にいたことの証明にもなります。

また、突帯が剥がれてしまった箇所に黒ずんだ横線があるかと思います。そこをよく観察すると、一本の線であったり、点であったり様々な装飾のようなものが施されています。これは突帯設定技法といいまして、突帯を円筒部に貼り付ける際に、貼り付けをよくするためにする技法です。この技法は突帯を貼ってしまうと隠れてしまうため、工人の癖の差を示すことがよくあります。突帯設定技法をみますと複数の種類がありますので、この埴輪作りに携わった人は複数人いたことでしょう。

円筒埴輪の突帯設定技法(線)

円筒埴輪の突帯設定技法(点)

このほか、かなり通な人向けの観察視点として、円筒の形をよくご覧ください。わずかに膨らみの単位をみることができます。これは一気に埴輪を作ったのではなく、少しずつ筒を製作して、乾いたところで再度積み上げた痕跡です。やわらかい粘土のまま一気に積み上げると崩壊しますので、かなり時間をかけて慎重に埴輪を製作したことがわかります。

積み上げの単位

どうやら埴輪作りのセンターは大和にあり、王権ともかかわりの深い熟練した埴輪作りの工人がこの大和の地にいたことが、このメスリ山古墳の円筒埴輪をみるとよくわかります。そうなると大和の埴輪は、出雲出身の方が作ったという日本書紀の記述が気になるところですが、いまのところ埴輪を詳細に観察しても出雲出身の方が作った痕跡はみられません。どうして日本書紀には出雲と埴輪との深いかかわりが書かれているのでしょうか。日本書記に書かれた内容は、なにかしらの理由があって書かれたものだと思います。なぜ出雲と大和と埴輪が結びつくのか、今後よくよく考えてみたいと思います。

| 日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」 平成館 特別展示室 2020年1月15日(水) ~ 2020年3月8日(日) |

|

カテゴリ:2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 河野正訓(考古室研究員) at 2020年01月28日 (火)

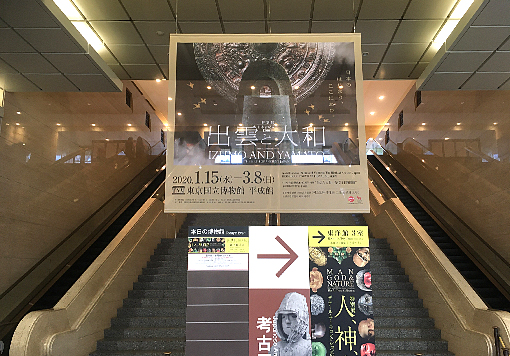

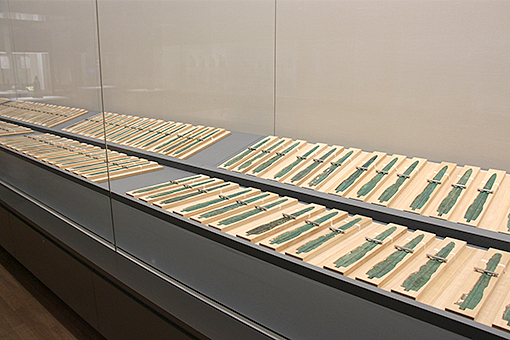

日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」がついに開幕しました。今回は出品作品のうち島根県出雲市荒神谷(こうじんだに)遺跡出土の青銅器を紹介しましょう。

本展では荒神谷遺跡出土の銅剣358本中168本、銅矛16本中16本すべて、銅鐸6個中5個のあわせて189点を展示しています。これだけの数の青銅器が東京でご覧いただけるのは約20年ぶりの機会です。島根県雲南市加茂岩倉(かもいわくら)遺跡出土の銅鐸とともに展示室を埋め尽くすかごとくに整然と並んだ様子は圧巻です。

国宝 銅剣(どうけん)

島根県出雲市 荒神谷遺跡出土 弥生時代・前2~前1世紀 文化庁蔵(島根県立古代出雲歴史博物館保管)

国宝 銅鐸(どうたく)

島根県雲南市 加茂岩倉遺跡出土 弥生時代・前2~前1世紀 文化庁蔵(島根県立古代出雲歴史博物館保管)

荒神谷遺跡は昭和59(1984)年に農道工事にともなって発掘調査が始まりました。その成果は「定説を覆す」、「教科書を書き換える」とまで評価されています。

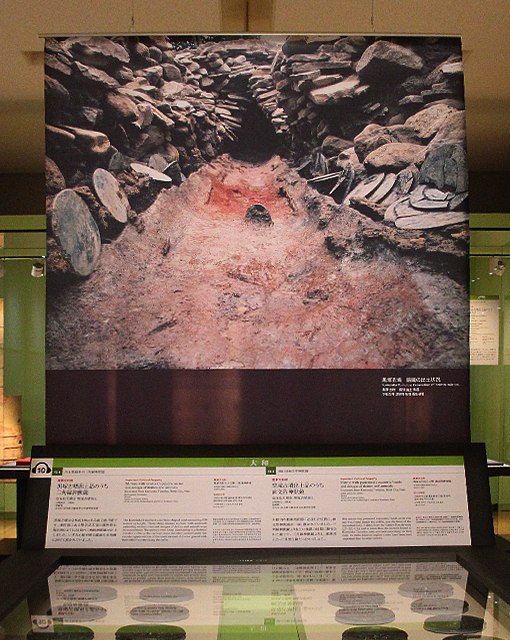

荒神谷遺跡における銅剣の出土状況

荒神谷遺跡から出土した銅剣の数は358本。それまで発見された弥生時代の銅剣の数は約300本でしたので、その圧倒的な数はすぐに大きな話題となりました。荒神谷遺跡出土品はまずその数で多くの人を驚かせたのです。

銅剣発見の翌年、今度は銅鐸と銅矛が一緒に出土し、再び多くの人々の注目を集めました。しかも銅矛が一カ所からの出土した数としては最多の16本というものでした。

一般に、銅鐸は近畿から東海、銅矛は北部九州から四国南部から多く出土します。分布の中心から外れた荒神谷遺跡での発見は、弥生時代の出雲に大きな勢力が存在したことを示すとともに、当地で北部九州や近畿と深い交流が行われていたことを裏付けたのです。

荒神谷遺跡おける銅鐸と銅矛の出土状況

さて、大量に出土した銅剣はいずれも山陰を中心に分布する中細形(なかぼそがた)銅剣c類と呼ばれるもの。長さ約50㎝、重さ約500ℊと規格性の高いもので、多くは茎(基部)に×印が刻印されています。その規格性の高さと他遺跡から出土する中細形銅剣c類に×印の刻印がないことから、荒神谷遺跡の銅剣は、比較的短い期間に製作から埋納まで一括して取り扱われたものと考えられています。展示室では祭器として使うよりも埋納を前提に作られたとも考えられるこれらの銅剣の薄さにも注目ください。

荒神谷遺跡出土銅剣に刻まれた×印

一方、出土した銅鐸は菱環鈕(りょうかんちゅう)式銅鐸と外縁付鈕(がいえんつきちゅう)式銅鐸、銅矛は中細形銅矛、中広形(なかびろがた)銅矛と複数の種類からなります。銅鐸の内面はいずれも突帯(とったい)がすり減っているために、比較的に長期間振り鳴らされたものと考えられています。また同じ鋳型で作られた外縁付鈕銅鐸が京都府や淡路島などで確認されています。銅矛は、荒神谷遺跡を除き山陰での出土例はないため特異な存在とも言えます。また研ぎ分けされ、綾杉状の装飾をもつ銅矛もあることか佐賀平野など北部九州で作られたと考えられています。

なぜ、このような異なる来歴をもつ銅剣、銅鐸、銅矛が荒神谷遺跡に一括して埋納されたのか、いまだにその理由ははっきりとわかっていません。加茂岩倉遺跡とともに弥生時代を代表する遺跡として知られる荒神谷遺跡。その発見はたった30年ほど前のことです。特別展「出雲と大和」に足をお運びいただき、日本の考古学界を揺るがせた発見に是非触れてみてください!

| 日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」 平成館 特別展示室 2020年1月15日(水) ~ 2020年3月8日(日) |

|

カテゴリ:2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 品川欣也(考古室長) at 2020年01月24日 (金)

トーハクで開催される2020年の特別展のトップバッター、日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」が1月15日(水)に開幕しました。

本展では古代日本において重要な地であった、出雲(島根県)と大和(奈良県)の名品を一堂にご覧いただくことができます。

展示室を少し覗いてみましょう。

「第1章 巨大本殿 出雲大社」では、神々や祭祀の世界を司るオオクニヌシが鎮座する、出雲大社に伝来する数々のご神宝を紹介します。

第1章ではまず、心御柱(しんのみはしら)と宇豆柱(うづばしら)が皆さまをお迎えします。

重要文化財 心御柱(左)・宇豆柱(右奥)

島根県出雲市 出雲大社境内遺跡出土 鎌倉時代・宝治2年(1248) 島根・出雲大社蔵(宇豆柱は島根県立古代出雲歴史博物館保管)

心御柱と宇豆柱は1本が直径約1.3メートルの巨木を3本束ねて一つの柱としています。

その直径はなんと、約3メートル!

この巨大な柱は鎌倉時代のもので、当時の出雲大社本殿を支えていた柱とされています。

この柱から推定すると、出雲大社本殿の高さは48メートルにのぼるとも考えられており、そびえたつ柱をイメージして展示しています。

また、心御柱と宇豆柱の中心間の距離は7.2メートルで、出土した時の距離を再現しています。

こちら2件そろって公開されるのは、本展が初めてです。

当時の出雲大社本殿が、いかに巨大な建築物であったかをどうぞご体感ください。

展示室内の心御柱

※3本のうち1本は複製

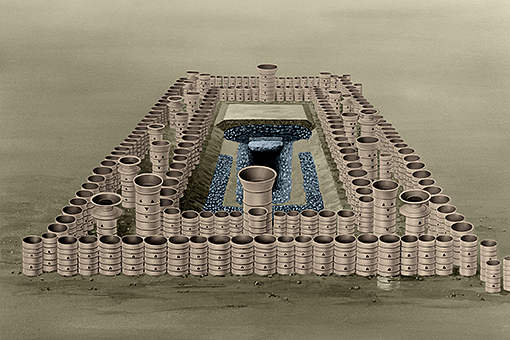

模型 出雲大社本殿 平成11年(1999)

島根・出雲市蔵

10世紀ごろ(平安時代)を想定した、出雲大社本殿の1/10スケールの模型。

10分の1で、この大きさ。模型出雲大社本殿の巨大さが分かります

次に、「第2章 出雲 古代祭祀の源流」では、弥生時代の祭祀に用いられた品々の移り変わりを通して、出雲における古代祭祀の源流を探ります。

圧巻なのは、島根県出雲市の荒神谷遺跡や雲南市の加茂岩倉遺跡から出土した青銅器が展示室を埋め尽くす光景です。

また、銅剣、銅鐸、銅矛といった異なる種類の青銅器を比較してみることができるのも見どころの一つです。

さらに、銅鐸の中でも大きさや文様の違いを見ることができることも、とても興味深いです。

国宝 銅剣・銅鐸・銅矛

島根県出雲市 荒神谷遺跡出土 弥生時代・前2~前1世紀 文化庁蔵(島根県立古代出雲歴史博物館保管)

国宝 銅鐸

島根県雲南市 加茂岩倉遺跡出土 弥生時代・前2~前1世紀 文化庁蔵(島根県立古代出雲歴史博物館保管)

「第3章 大和 王権誕生の地」では、古墳時代の埴輪や副葬品の多彩な造形とその展開をたどり、ヤマト王権の成立の背景に迫ります。

第3章の注目作品の一つが、奈良県桜井市にあるメスリ山古墳出土の円筒埴輪です。

大和の地に出現した巨大な墳墓である前方後円墳は、政治権力の象徴するもので、メスリ山古墳は、古墳時代前期後半(4世紀前半)につくられた前方後円墳です。

後円部の中央には被葬者を埋葬するために竪穴式石室が築かれており、その上に方形の区画をなすように約170本の円筒埴輪がびっしり並んでいました。

被葬者が眠る埋葬施設と外界を遮断し、聖域を保護していたと考えられています。

本展では、世界最大の円筒埴輪を展示しています。

その圧倒的な大きさに驚かされます。

また、高さ約2.5メートルという大きさに対し、厚さは1.6~1.8センチメートルという薄さで、高い技術力により作られたことが分かります。

メスリ山古墳の後円部の竪穴式石室と埴輪の配列復元図

※パネルにて展示

重要文化財 円筒埴輪

奈良県桜井市 メスリ山古墳出土 古墳時代・4世紀 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館蔵

また、大和は貴重な三角縁神獣鏡が多く出土する地です。

奈良県天理市の黒塚古墳では三角縁神獣鏡が33面出土しており、1つの古墳から出土した数では全国最多となります。

本展では、出土した三角縁神獣鏡33面と画文帯神獣鏡1面すべてをご覧いただくことができます。

重要文化財 画文帯神獣鏡・三角縁神獣鏡

奈良県天理市 黒塚古墳出土 古墳時代・3世紀 文化庁蔵(奈良県立橿原考古学研究所保管)

出土状況写真のタペストリーも合わせて展示しています

「第4章 仏と政」では、天皇を中心に仏教を基本とした国づくりが進められていくなかで、国家の安泰と人々の生活の安寧を祈るために誕生した造形をご紹介します。

第4章最初のみどころは、當麻寺の持国天立像です。

持国天は仏の世界を守護する四天王の一人です。

こちらの持国天立像は脱活乾漆造(だっかつかんしつづくり)という、大陸新来の技法で作られた現存最古の四天王像です。

彫りの深い凛々しい顔立ちは、時を忘れて見入ってしまいます。

重要文化財 持国天立像

飛鳥時代・7世紀 奈良・當麻寺蔵

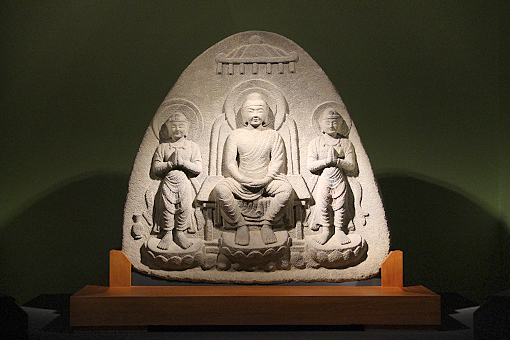

こちらの浮彫伝薬師三尊像(うきぼりでんやくしさんぞんぞう)は寺外初公開となります。

とても保存状態がよく、1300年の間大切に守り伝えられてきたことが感じ取れます。

重要文化財 浮彫伝薬師三尊像

飛鳥~奈良時代・7~8世紀 奈良・石位寺蔵

今回ご紹介した作品以外にも、特別展「出雲と大和」では、考古、刀剣、工芸品、彫刻など、多種多様な作品が皆さまをお待ちしています。

是非、足をお運びください!

| 日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」 平成館 特別展示室 2020年1月15日(水) ~ 2020年3月8日(日) |

|

カテゴリ:2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 長谷川 悠(広報室) at 2020年01月23日 (木)

生誕550年記念 文徴明(ぶんちょうめい)とその時代 その1

昨年の今頃、トーハクは特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」と連携企画「王羲之書法の残影-唐時代への道程-」のダブル開催で、書の展覧会に光が当たっていました。

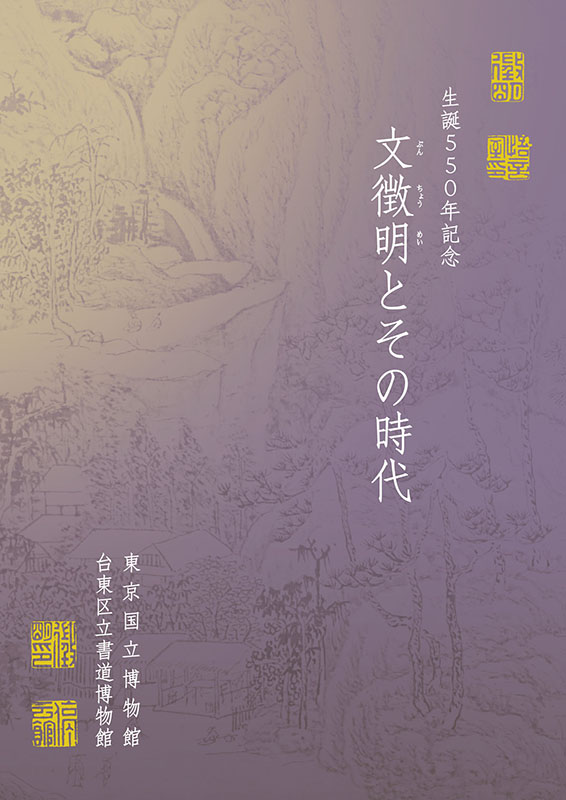

今年は連携企画「生誕550年記念 文徴明とその時代」の一本勝負ですが、小規模ながらも充実した内容です。展示総数は、国宝1件、重要文化財3件、重要美術品3件、筑西市指定文化財1件を含む、全133件。トーハクで68件、書博で65件を展示しています。

1089ブログでは、3回にわたって本展を楽しんでもらうためのツボをお伝えいたします。

みどころワン・ツー・スリー!

1、ここが凄い!未曾有の明時代中期スペシャル!!

2、あそこも凄い!国内の文徴明、ほとんど総動員!!

3、ダメ押しで凄い!呉派作品を精選、蘇州の華やぎ!!

国内屈指の名品を集めた文徴明の展覧会を日本で開催するのは、おそらく初めての試みでしょう。この連携企画は、2館で1つの展覧会となっており、トーハク、書博それぞれ独自のウリもあります。では、展示作品を章ごとにチラリとお見せしましょう。

トーハクだけ!

第1章 文徴明前夜-明代前期の文人書画

明時代前期の書画は、宋元時代からの伝統を継承する流れと、宮廷での流れがあります。王紱(おうふつ)は元末の四大家の倪瓉(げいさん)、王蒙(おうもう)らの影響を受け、詹仲和(せんちゅうわ)は、復古主義を唱えた趙孟頫(ちょうもうふ)の影響を窺うことができます。

呉派のさきがけ、わしのあこがれ!

重要美術品 秋林隠居図軸 王紱筆 明時代・建文3年(1401) 東京国立博物館蔵(東博前期展示)

トーハク&書博!

第2章 文徴明と蘇州の芸苑

文徴明は、清雅な作風に温厚篤実な人柄で蘇州芸苑のドンとなります。書画をよくする家風を受け継いだ文徴明の子孫や弟子たちによって、文徴明の芸術は後世まで多大な影響を与えました。

33歳、余裕の集中力!

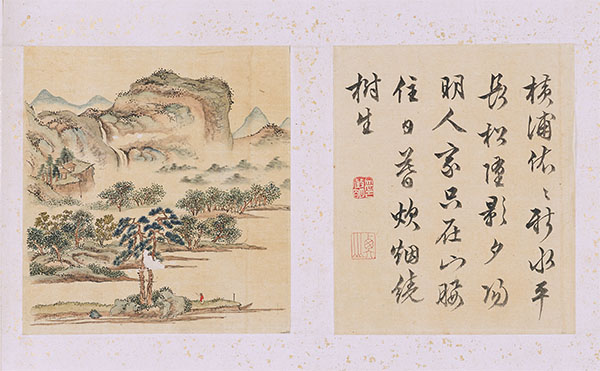

山水図巻(部分) 文徴明筆 明時代・弘治15年(1502) 個人蔵(東博通期展示)

85歳、まだまだイケちょる!

行書陶淵明飲酒二十首巻(部分) 文徴明筆 明時代・嘉靖33年(1554) 京都国立博物館蔵(書博後期展示)

書博だけ!

第3章 文徴明の書画鑑識

文徴明は若い頃から書画の名品に慣れ親しみ、当時の大コレクターたちとも親交して鑑識眼を養っていきました。歴代の名品に補筆したり跋文を書き添えるなど、鑑識のドンでもありました。

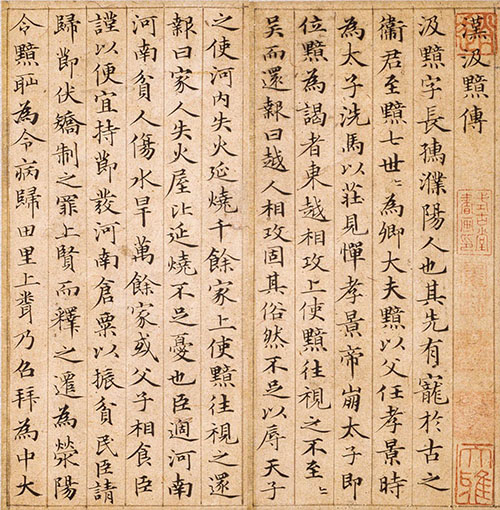

趙孟頫の影武者になりきって書いたものよ。

写真右:楷書漢汲黯伝(かんきゅうあんでん)冊(部分) 趙孟頫筆 元時代・延祐7年(1320)

写真左:楷書漢汲黯伝(かんきゅうあんでん)冊(部分) 文徴明の補筆 明時代・嘉靖20年(1541)

※ いずれも永青文庫蔵(書博通期展示)

トーハクだけ!

第4章 蘇州画壇の華やぎ-職業画家たちの活躍

繁栄する蘇州の絵画市場では、職業画家たちの作品が売買されました。文徴明一族やその周辺の文人たちと職業画家たちの多彩な活躍により、蘇州画壇は華やぎを増していきます。

みんな大好き、一番人気の清明上河図!

清明上河図巻(部分) 張択端款 明時代・17世紀 東京国立博物館蔵(東博前期展示)

トーハク&書博!

第5章 江南文人書画界への波及

蘇州に刺激され、他の江南地域も文人書画様式を作る動きが盛んになります。浙江(せっこう)では伝統的に筆墨の味わいを重んじた奔放な表現が愛されました。徐渭(じょい)は浙江の作風を代表する文人です。

絶妙なにじみとかすれ、まさに墨の魔術師じゃの!

花卉雑画巻(部分) 徐渭筆 明時代・万暦3年(1575) 東京国立博物館蔵(東博通期展示)

書博だけ!

第6章 日本における受容

江戸時代の書は、文徴明を基盤とした唐様書(からようしょ)が流行しました。絵画は、狩野派の絵師や文人画家の与謝蕪村(よさぶそん)らが文徴明を学んでいます。海を隔てた日本でも、気品ある文徴明の作風は人気を博しました。

蕪村も、わしの書画を学んで大きくなった!

筑西市指定文化財 文徴明八勝図巻(部分) 与謝蕪村模 江戸時代・18世紀 個人蔵(書博通期展示)

…まだまだみどころ満載の文徴明、続きはその2、その3でお楽しみください。

連携企画第17弾、上野の山とその麓でくりひろげられる文徴明ワールドは3月1日(日)まで絶賛公開中です!この機会をお見逃しなく!!

図録

生誕550年記念 文徴明とその時代

編集:台東区立書道博物館

編集協力:東京国立博物館

発行:公益財団法人 台東区芸術文化財団

定価:1100円(税込)

※ 東京国立博物館ミュージアムショップと台東区立書道博物館で販売中。

週刊瓦版

台東区立書道博物館では、本展のトピックスを「週刊瓦版」という形で、毎週話題を変えて無料で配布しています。トーハク、書道博物館の学芸員が書いています。展覧会を楽しくみるための一助として、ぜひご活用ください。

東京国立博物館・台東区立書道博物館 連携企画

「生誕550年記念 文徴明とその時代」

2020年1月2日(木)~3月1日(日)

東京国立博物館 東洋館8室

2020年1月4日(土)~3月1日(日)

台東区立書道博物館

※ 前期:2月2日(日)まで、後期:2月4日(火)から

東京国立博物館・台東区立書道博物館 連携企画「生誕550年記念 文徴明とその時代」

2020年1月2日(木)~3月1日(日)

東京国立博物館 東洋館8室

2020年1月4日(土)~3月1日(日)

台東区立書道博物館

※ 前期:2月2日(日)まで、後期:2月4日(火)から

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 鍋島稲子(台東区立書道博物館主任研究員) at 2020年01月16日 (木)