1089ブログ

東京国立博物館では、国際博物館の日にちなんで恩賜上野動物園、国立科学博物館と連携し、毎年一つの動物に焦点をあて、「生きている動物」、「動物の標本・骨格」、「美術になった動物」をテーマに各施設をめぐっています。

本年度はサルをテーマに5月13日(日)、ツアーを実施し、上野動物園→科博→トーハクの順にめぐりました。

まずは上野動物園で動物解説員の小泉祐里さんと「ニホンザル」「テナガザル」の生体を観察します。

上野動物園でニホンザルを観察

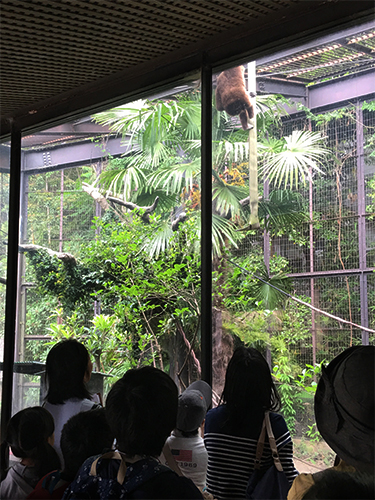

上野動物園でテナガザルを観察

事前に実地踏査をしたときには振り向いてくれず、ヒーターの前で温まっていたテナガザルの老夫婦は、ここぞとばかりに、ぶらさがり・移動・ブラキエーション(枝渡り)を披露してくれました(感謝!)。

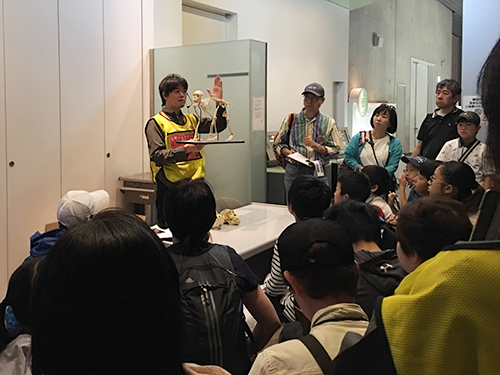

次に国立科学博物館に移動して藤田祐樹研究員と「テナガザル」「ニホンザル」「アカゲザル」などの骨格標本を見学しました。

国立科学博物館で標本を見学

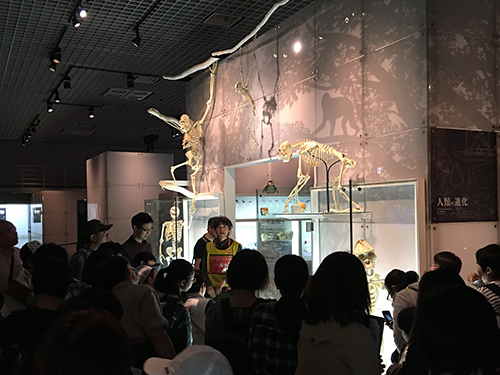

国立科学博物館で展示室内を見学

サルっぽいサルとヒトっぽいサルの違い(足の骨、骨盤、手の形、足の形、肩幅、胸郭、頭の大きさなどなど)に、なるほどなぁ~と納得です。

お口の周りが前にでているのがサルっぽい感じだということを、私たちは無意識に理解していたことも発見のひとつでした。

次にトーハクへ移動し、わたくし小島が、重要文化財「埴輪 猿」(平成館考古展示室)~親と子のギャラリー「サルのひろば」(平成館企画展示室)~重要文化財「老猿」(本館18室)をご案内いたしました。

美術作品について、生物学や形態人類学などの観点から小泉さん、藤田さんにも話していただき、いつものトーハクとは違う解説となりました。

考古展示室で「埴輪 猿」を解説

最後は、お客様の「ぎもん・はっけん!」を書いてくださった付箋を前に、講師3人で質問にお答えしました。

トークセッションの様子

あいにくの曇り空でしたが、ギリギリ降らずに無事にツアーは終了です。

上野ならではのこのツアー、来年度のテーマは鋭意計画中です。

どうぞお楽しみに。

重要文化財「埴輪 猿」

平成館 考古展示室 2017年12月19日(火)~2018年6月3日(日)

親と子のギャラリー サルのひろば

平成館 企画展示室 2018年4月17日(火)~2018年5月20日(日)

重要文化財「老猿」

本館18室 2018年5月8日(火) ~ 2018年9月9日(日)

| 記事URL |

posted by 小島有紀子(教育講座室) at 2018年05月15日 (火)

調査研究課の今井です。4年ぶりにトーハクに戻ってまいりました。

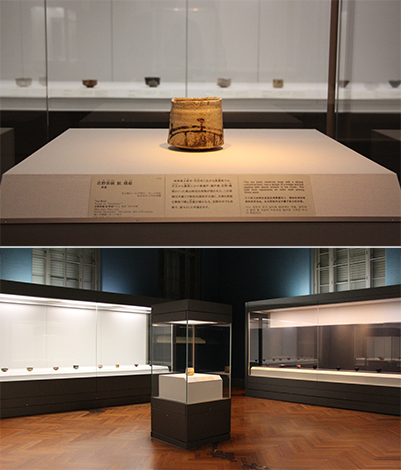

現在本館14室で、茶の湯のために日本国内で焼かれた茶碗を特集する「和物(わもの)茶碗の世界―美濃、樂(らく)、京焼、唐津、高取」を開催しています(6月24日まで)。

特集「和物茶碗の世界-美濃、樂、京焼、唐津、高取」会場(本館14室)の様子

昨年4月11日~6月4日に開催された特別展「茶の湯」を覚えていらっしゃいますでしょうか。そのおりに、ウェブサイト上で「トーハク名碗オールスターズ」、すなわち館蔵の茶碗の人気投票が行われました。

結果は、中国産の唐物(からもの)茶碗が1位から3位までを独占!

朝鮮半島産の高麗(こうらい)茶碗が4位、5位と続き、和物茶碗はすべてその下に沈みました。ずーん……。

和物茶碗の魅力がうまく伝わらなかったのかもしれません。

ここで茶碗の好みの歴史的な変遷と和物茶碗が生まれた背景をざっくり説明します。

唐物茶碗は喫茶の風とともに中国からもたらされました。室町時代には、宝石のような曜変(ようへん)天目や砧(きぬた)青磁を至上とする価値観が成立します。

重要文化財 青磁茶碗 銘馬蝗絆 龍泉窯 南宋時代 (展示しておりません)

やがて室町時代後期になると、いやいや、焼けなりの変化に富んだ灰被(はいかつぎ)天目や、朝鮮半島の無名の陶工が轆轤(ろくろ)の回るままに作った高麗茶碗の一碗ごとの個性の方が趣があるんだという美意識の変化が生じます。

重要美術品 大井戸茶碗 銘有楽 朝鮮時代 (展示しておりません)

ところが、千利休(1522~91)はついにこういった個性すらきっぱりと捨象してしまうのです。

自らの思想を体現した茶碗を長次郎(?~1589)に焼かせます。楽茶碗の誕生です。

黒楽茶碗 銘尼寺 長次郎 安土桃山時代

轆轤を使わず手捏(てづく)ねで成形されているため、正円形ではありませんが、かといってこれ見よがしの変化が付けられているわけでもありません。

高台(こうだい)周りの土や削り痕を隠すかのように、艶のない黒い釉薬で底裏までずっぽりと覆われています。

そのさまは、言語による説明を拒絶しているかのようです。

これが慶長年間(1596~1615)頃になると、ひずみやゆがみ、あたかも抽象絵画のような文様等々、弾けてほとばしるかのように、各々の茶碗が声高に個性を競うようになります。

織部沓形茶碗 美濃 江戸時代(個人蔵)

そして、寛永年間(1624~44)頃から今度は一転して瀟洒(しょうしゃ)な作風へと変わってゆきます。

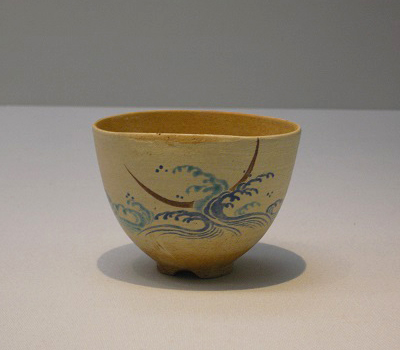

色絵波に三日月文茶碗 仁清 江戸時代

和物茶碗は、日本の茶の湯のために焼かれたものであるため、それぞれを生み出した時代の茶の好尚をストレートに反映しているのです。

あなたならどの時代に共感しますか?

そしてあなたが一服の茶を喫するとしたら、どの茶碗を選びますか?

本館14室 2018年4月24日(火)~6月24日(日)

| 記事URL |

posted by 今井敦(調査研究課長) at 2018年05月14日 (月)

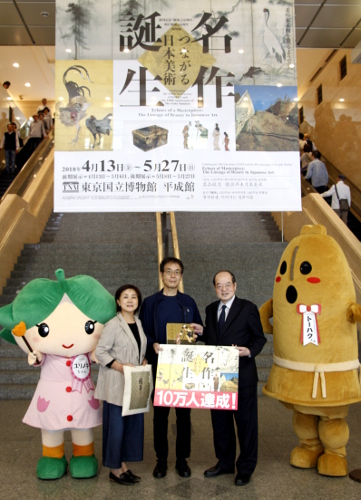

特別展「名作誕生-つながる日本美術」(4月13日[金]~5月27日[日])は、来場者10万人突破を記念して、5月11日(金)にセレモニーを行いました。

多くのお客様にご来館いただきましたこと、心より御礼申し上げます。

セレモニーにご出席のお客様は、東京都墨田区からお越しの荘司守さんです。

奥様の善美さんとご一緒にご来館くださいました。

ご夫婦でよく美術展に行かれるというお二人は、何度もトーハクに来てくださっているそうです。

荘司さんには、当館館長より展覧会図録のほか、美術雑誌『國華』創刊号の表紙をあしらったトートバッグ、オリジナルのクリアファイルなどを、記念品として贈呈しました。

特別展「名作誕生-つながる日本美術」10万人セレモニー

右から、トーハクくん、館長の銭谷眞美、荘司守さん、善美さん、ユリノキちゃん

「イタリアの文化が好きなんです」という荘司さん。

「ヨーロッパの美術展では、よく宗教画を見てきましたが、この展覧会では久々に日本美術に触れられるのが楽しみ。特に『見返り美人図』が見られるのは嬉しい」とお話しくださいました。

とてもノーブルで素敵なお2人で、憧れのご夫婦でした。

5月8日(火)からは後期展示がはじまっています。

本展は5月27日(日)まで。名品の豪華なラインナップを、どうぞお見逃しなく!

カテゴリ:news、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2018年05月11日 (金)

特別展「名作誕生-つながる日本美術」には「吉野山」というコーナーがあります。私にとって、吉野は母方の実家があるところ。なので、子供のころからよく遊びに行きました。

祖父母の家は、最後のニホンオオカミが捕まったという山里にあります。夏になると、村の人たちが鮎を捕るのを手伝ったりしました。冷たい川で鮎を網に追い込み、捕まえた鮎を川原で塩焼きにして、蓼[たで]の葉を酢で溶いた蓼酢を付けて食べます。尻尾から頭まで丸かじりに骨や内臓[はらわた]も食べます。これは大変おいしく、現在でも、私の一番の好物は吉野の鮎の塩焼きです。

秋になると、祖母が山で大きな松茸をたくさん取って来て、小さな土瓶から松茸がはみ出るような土瓶蒸しを作ってくれました。それから、役行者[えんのぎょうじゃ]にゆかりのある吉野山の金峯山寺[きんぷせんじ]に出かけて巨大な蔵王堂[ざおうどう]を見物したり、修験者の方から法螺貝の吹き方を教わったような思い出もあります。

吉野山図屛風[よしのやまずびょうぶ](左隻)

渡辺始興[わたなべしこう]筆 江戸時代・18世紀

(展示期間:5月8日(火)~5月27日(日))

というのは、私にとっての吉野であり、やはり世間一般の吉野に対するイメージは桜でしょう。古くから吉野は桜の名所として名高く、日本美術では、なだらかな山に満開の桜をちりばめれば、それは吉野山のテーマを表現していることになります。

小袖 縞縮緬地桜山模様[こそで しまちりめんじさくらやまもよう]

江戸時代・18世紀 神奈川・女子美術大学美術館蔵

(展示期間:5月8日(火)~5月27日(日))

桜は『日本人の心のふるさと』などと言われる国花[こっか]です。毎年3月の半ば過ぎになると、「今年の満開は何日頃だ」とか「そろそろ桜が咲きそうだ」といった話題が聞こえてきます。

日本では、4月を年度のはじめとするので、ちょうど新生活がはじまる頃に一斉にパッと満開する桜がひとびとの気持ちと重なるのでしょう。あまり長ったらしく咲き続けないで、サッと散るすがたも潔いものです。「花は桜木、人は武士」というのは、一休さんの言葉だそうですが、その美意識はさらにさかのぼるようです。

平安京の宮廷様式を伝える京都御所の紫宸殿[ししんでん]の前庭には桜と橘の樹木が植えられており、左近[さこん]の桜、右近[うこん]の橘といっております。左近のほうは、平安遷都時には梅を植えていたのですが、その梅が枯れると、桜に植えかえて、以後は桜になったのでした。

色絵吉野山図透彫反鉢[いろえよしのやまずすかしぼりそりばち]

尾形乾山[おがたけんざん]作 江戸時代・18世紀 静岡・MOA美術館蔵

梅は中国で愛好されている花で、平安遷都時には中国文化に対するあこがれが強かったものが、やがて日本人の感覚に合う花が選ばれるようになったもののようです。そのころの宮廷人の在原業平[ありわらのなりひら]は、友人たちと花見に出かけて“世の中にたえて桜のなかりせば 春の心はのどけからまし(この世に桜がなければ、桜の咲き散りを気にせず、春をのどかに過ごせるのに)“という歌を詠んだところ、それに対して友人は“散ればこそ いとど桜はめでたけれ 憂き世になにか久しかるべき(散るからこそ、いっそう桜は愛しいのではないか。この世で何が変わらないままにいるのだ)”という歌を返したのでした。

そのように一瞬のあいだ咲きほこる桜に対する美意識を造形として留めたものが吉野山のモチーフだったといえましょう。

特別展「名作誕生-つながる日本美術」は5月27日(日)までです。吉野の魅力をぜひお楽しみください。

カテゴリ:2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 猪熊兼樹 at 2018年05月09日 (水)

展覧会は、どの展覧会でも終盤になると混雑します。見たいと思っていた展覧会でも、なかなか行けず、駆け込みでどうにか最後の頃に滑り込み! という人も多いと思います。私などもそんな一人。他の方には、「早目がいいですよ。後半になると人の背中越しでしか見えなくなりますから。」と言っているのに、結局自分も人の背中越しでばかり見ています。

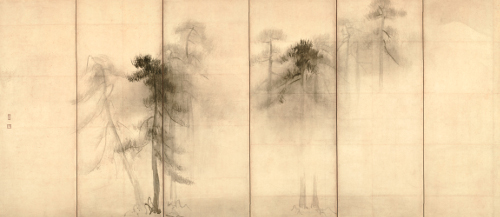

それどころか、展示期間に制限の多い日本美術の作品では、途中展示替えで引っ込んでしまう作品も少なくありません。例えば長谷川等伯の国宝「松林図屛風」(安土桃山時代・16世紀 東京国立博物館蔵)、今回の展覧会では5月6日(日)までの展示です。「見逃した方は、来年(2019年)のお正月『博物館に初もうで』で2週間の展示があります」というのですが、今回の展覧会では、「松林図屛風」につながる作品が引っ込んでしまいます。

国宝 松林図屛風 長谷川等伯筆 安土桃山時代・16世紀 東京国立博物館蔵(展示期間:~5月6日(日))

《山水をつなぐ》は、展覧会の前期のテーマは「松林」ですが、後期のテーマは「富士三保松原図」に入れ替わります。長谷川等伯は、中国の画家牧谿[もっけい]の作品を学んだことがよく知られています。普通は大徳寺に伝えられた「観音猿鶴図[かんのんえんかくず]」(本展での展示はありません)をもとに具体例を示すのですが、今回は松林というモチーフでつながりを見ることにしました。

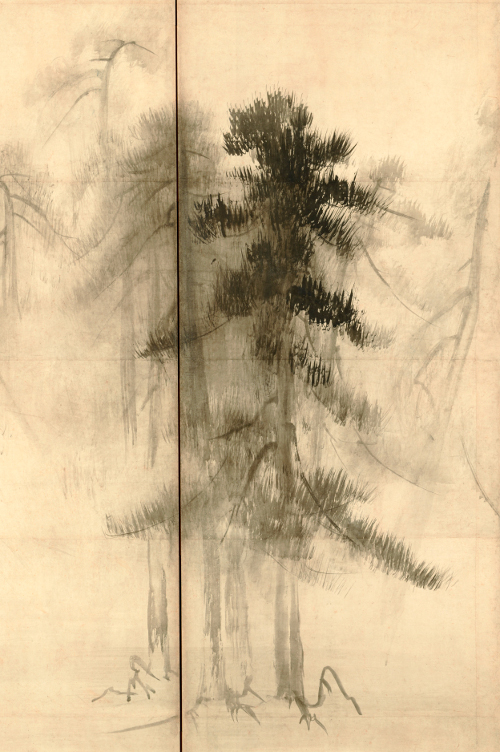

兵庫・穎川美術館に所蔵される重要文化財「三保松原図[みほまつばらず]」(伝能阿弥[のうあみ]筆 室町時代・15~16世紀 展示期間:~5月6日(日))は、足利将軍家に仕えた同朋衆[どうぼうしゅう]で、中国から輸入された美術品の鑑定や管理を行い、中国の絵画に学んで絵も描いた能阿弥の筆になるものとされています。落款[らっかん]などがないため、制作に関しては伝承とされており、長谷川等伯が描いたのではないか。という人もいるようです。大気の表現など「松林図」との親近性を感じますが、図版などではよく見えない細部も、会場では比べながら見ることが出来ます。

左:国宝 松林図屛風(右隻部分) 長谷川等伯筆 安土桃山時代・16世紀 東京国立博物館蔵(展示期間:~5月6日(日))

右:重要文化財 三保松原図(部分) 伝能阿弥筆 室町時代・15~16世紀 兵庫・穎川美術館蔵(展示期間:~5月6日(日))

根本の筆致にご注目ください。

「松林図屛風」の特徴である松の葉叢の荒々しい筆跡や、幹の根本の「へ」の字に柔らかく運ぶ筆さばきなど、大きさの違いはあるものの、よく似ています。「三保松原図」を等伯筆と考える説が出るのもなるほど、と思われてきます。穎川美術館で作品をお借りした際に口に出たのは、「等伯は、これ見たとしか思えないよね。」の言葉。そして皆が頷いて盛り上がったのでした。

この二つにさらに等伯が51歳ころに松を大きく描いた「山水松林架橋図襖[さんすいしょうりんかきょうずふすま]」(長谷川等伯筆 安土桃山時代 天正17年<1589> 京都・楽美術館蔵)を加えて並ぶのは、今回の展覧会のような機会だからこそ。普段は見られないつながりが会場に並んでいます。

「三保松原図」(兵庫・穎川美術館蔵)は、もと6曲1双屛風の片隻で左に富士山が描かれていただろうと考えられています。5月8日からは、「富士三保松原」のテーマで、富士山を加えた作品がご覧いただけます。

カテゴリ:絵画、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 田沢裕賀 at 2018年05月02日 (水)