1089ブログ

特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」 入場者40万人達成!

特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」は、2012年5月29日(火)午前、40万人目のお客様をお迎えしました。

多くのお客様にご来場いただき、心より御礼申し上げます。

40万人目のお客様は、浦和市よりお越しの高原芳子さんです。

お友達で板橋区からお越しの前田千恵子さんと一緒にお越しくださいました。

東京国立博物館長 銭谷眞美より、記念品として、本展図録とオリジナルグッズのふろしきを贈呈いたしました。

左から、前田千恵子さん、高原芳子さん、銭谷眞美館長

2012年5月29日(火) 東京国立博物館平成館にて

高原さんも前田さんも、東京国立博物館にはよく特別展を観にきてくださるとのこと。

今回の展覧会も、以前ご来館いただいたときに手に取ったチラシがきっかけで、ご興味をもたれたそうです。

注目の作品を伺ったところ、「大きくて迫力があると聞いている雲龍図」とのことです。

特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」は6月10日(日)まで開催しています。

かつて海を渡った、まぼろしの国宝とも呼べる日本美術の至宝を、ぜひお見逃しなく!

カテゴリ:news、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 広報室 at 2012年05月29日 (火)

現在、本館14室で展示中の、東京国立博物館140周年特集陳列「東洋の青磁」(~2012年7月29日(日))の展示作品についてご紹介します。

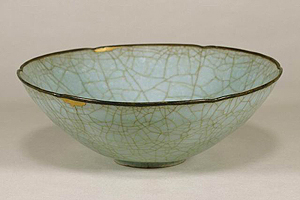

青磁輪花鉢は、コレクター横河民輔氏が昭和9年(1934)に紆余曲折の末に入手した際、「この鉢が入って、僕のコレクションは画龍点睛だよ」と語ったというエピソードがあります。その当時このように貫入と呼ばれる釉薬のひび割れが生じた青磁は注目されていませんでした。南宋時代(1127~1279)に都が置かれた臨安(現在の浙江省杭州)に郊壇下官窯(こうだんかかんよう)が発見され、この種の青磁は南宋時代に宮廷向けに焼かれた官窯の製品であることが明らかになりました。

この鉢は昭和12年(1937)に当館に寄贈され、以来館を訪れる多くの人々に親しまれています。

重要文化財 青磁輪花鉢 南宋官窯 南宋時代・12~13世紀 横河民輔氏寄贈

耀州窯(ようしゅうよう)は陝西省銅川市(せんせいしょうどうせんし)に位置し、北宋時代にオリーブグリーンの釉下にきびきびとした文様が刻まれた青磁を焼きました。このような青磁は、昭和初期には文献に名高い汝窯(じょよう)の青磁ではないかと考えられたことがありますが、戦後耀州窯が発見され、この種の青磁の中心的な生産窯であったことが明らかになりました。

青磁唐草文香炉 耀州窯 北宋時代・11~12世紀 広田松繁氏寄贈

耀州窯は中国の窯址の中でも、学術的な発掘が最も進んだ窯の一つです。調査の成果により、その起源は唐時代にまで遡り、五代(907~960)には文様の無い、青緑色の青磁が焼かれていたことが判明しました。

青磁碗 耀州窯 五代~北宋時代・10~11世紀 島田謹一郎・みつ子氏寄贈

この種の青磁は五代の後周の官窯とされる柴窯、あるいは北宋時代に都開封の東南にあったとされる東窯との関係が取りざたされています。陶磁史研究の進展により、幻の名窯は少しずつその実像が明らかになってきています。

国宝 青磁下蕪瓶 南宋時代・13世紀 アルカンシエール美術財団蔵

国宝に指定されている青磁下蕪瓶は、かつて南宋官窯の一つである修内司(しゅうないし)官窯の作ではないかと考えられていましたが、その後杭州に老虎洞窯址が発見され、修内司官窯説は否定される方向にあります。ただし、龍泉窯においてもこの瓶と完全に一致する資料は発見されていません。この瓶のもつ気品と風格をどのように解釈するか、中国の青磁の歴史は、核心に迫る部分にまだまだ大きな謎が残されています。

(関連事業)

列品解説 国宝 青磁下蕪瓶について 2012年6月1日(金) 当日受付

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 今井敦(博物館教育課長) at 2012年05月28日 (月)

第2章の展示室には、在外二大絵巻といわれる「吉備大臣入唐絵巻」と「平治物語絵巻 三条殿夜討巻」が全巻展示されています。こんなに豪華な展示は、ボストン美術館でもなかなか出来ないそうです。

『至宝とボストンと私』第7回目は、絵画・彫刻室研究員の土屋貴裕(つちやたかひろ)さんと、平治物語絵巻を見てゆきます。

特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」絵巻のコーナー

『研究員の目はマニアック?』

広報(以下K):絵巻は、内容を知らなくても絵を追っていくだけで楽しいです。

さて、今回は全巻を全期間展示という素晴らしい企画ですね。

土屋(以下T):まさにそうですね。巻替えもなく、全場面を見ることが出来て大変嬉しいです。

平治物語絵巻 三条殿夜討巻(さんじょうどのようちのまき)(部分)

鎌倉時代・13世紀後半

実は私はこの「平治物語絵巻」にはご縁がありまして、大学生の時に名古屋ボストン美術館での展覧会で、そして昨年、調査のために訪れたボストン美術館の収蔵庫で拝見する機会がありました。

今回で3度目の機会になりますが、何度見てもすごい作品です。

K:どんなところがすごいのか、ポイントを教えてください。

T:それではまず、武士たちの脚に注目してみてください。

皆引き締まっていてたまらないですね!馬も良い脚してます。

ふくらはぎのもりもり感、すね側のすっきり感、そして足首にかけてのライン!

K:土屋さん…(汗)。でも、私も脚フェチなのでよく分かります!

T:そうでしょうそうでしょう!これを描いた人はきっと、脚の表現にこだわりがあったのだと思うのです。

この作品に限らず絵巻は、一人で描くのではなく工房で複数の人間が手分けして描くものですが、絵師によって画風がバラバラだと作品に統一感がなくなってしまいますよね?

それで、工房の親分のような人が、スタイルを指導するのです。

総合文化展(本館2室 国宝室)で展示中の国宝 平治物語絵巻 六波羅行幸巻(5月27日まで)でも、その表現が貫かれています。

K:脚の描き方まで、親分がしっかりディレクションしていたのですね。確かに、皆さんそろって脚が速そうです。しっかり作品を見たつもりでしたが、脚の表現までは注目していませんでした。

その他に注目のポイントはありますか?

T:やはり、火炎の表現です。

炎の勢いはいよいよ激しく、煙はもくもくと立ち昇り、そして火花が舞い散る。本当にリアルな表現です。

この火の粉には「吹墨(ふきずみ)」という技法が使われています。

絵具をつけた筆に息を吹き付けたり、筆の柄の部分をトントンと叩いて絵具を飛ばす技法です。炎をより恐ろしく、リアルに描こうとする絵師のこだわりを感じますね。

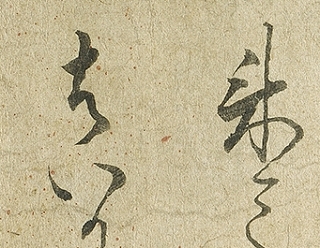

ちなみに、一番最後の詞書の部分をよく見てみてください。

最後の行に、赤い点があるのが見えますか?

K:んー、小さい点ですが、確かに見えます。

T:実は、東博のOBでもある故秋山光和先生がこの赤い点を発見されました。40年前、ボストン美術館の名品展が当館で行われていた頃です。

この火の粉の跡によって、この詞書の左側にも火炎表現が描かれていた可能性があったのではないか、と発表されました。

K:現在では失われてしまった部分に絵が存在していた、ということですね?それをこの小さな点々から明らかにされたなんて、恐れ入ります!そこまで見るか!という感じです。

T:細部をじっくりと観察する。これぞ「プロの仕事」ですよね!私も常にそういった態度で作品に接したいと考えています。

『無残な表現は何のため?』

K:見れば見るほど、細かい表現が気になりますね。絵師たちの集中力、気迫が感じられます。

T:そうですね。例えば絵の中盤、屋根の下あたりをご覧ください。

下描きの線が見えますね。絵を描く途中で、構図の変更があったことがわかります。絵師が大変苦労してこの絵巻を完成させたことが伝わってきます。

K:確かに、一旦描いてしまったら簡単に消したり出来ないですもんね!神経をつかいそうです…。

T:こうやって、絵師の苦労に思いを馳せるのも、絵巻を楽しむポイントのひとつです。

K:楽しむといえば、この絵巻は誰かが鑑賞して楽しむものだったのでしょうか。何のために描かれたのですか?

T:それは、はっきりとは分かっていません。

この巻で特に繰り返し描かれる残虐な場面。これを鎌倉時代の人たちがワクワク楽しんで見ていたのか、私自身大変疑問に思います。

詞書にもこの三条殿での惨状が記されているのですが、ここまで詳しく描かないという選択もできたわけです。

ましてや殺されているのは、女房や御所に仕えるなど非武装の人たち。それを何故このようにリアルに描いたのか、誰が何の目的で描かせたのかは、謎のままです。

ただ、これだけ大きな作品をつくるとなると、莫大な資金も必要になるため、それなりの高位の身分の人間が依頼し、絵師たちは相当の覚悟をもって制作に挑んだはずです。

K:たくさんの謎、たくさんのトリビアが詰まった絵巻ですね。ボストン美術館展のハイライトと呼ぶに相応しい作品です。

T:ちなみに、本館3室で6月3日まで展示されている重文 天狗草紙絵巻と、重文 北野天神縁起絵巻も、この絵巻と同じ流れを汲んでいる工房の作品と考えられます。合わせてチェックしてみてくださいね。

K:土屋さん、どうも有難うございました。

専門:日本中世絵画 所属部署:絵画・彫刻室

次回のテーマは「仏像」です。どうぞおたのしみに。

All photographs © 2012 Museum of Fine Arts, Boston.

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2012年05月25日 (金)

「キリン」をテーマに恩賜上野動物公園と国立科学博物館、そして東京国立博物館をめぐるイベント「上野の山でキリンめぐり」が5月13日に行われました。

例年、大人の方の参加が多いのですが、今年参加してくれたのは小学校5年生から高校生まで。いつもと雰囲気が違います。

中には珍しいキリン柄のショートパンツをはいている女の子もいて、キリンめぐりに対する気合いが伝わってきます。

まずは動物園にて解説員の小泉祐里さんと一緒に「生きたキリンの観察」から。

本物のキリンを見る前に参加者のみなさんに向けて小泉さんから問いかけがありました。「キリンは何色かな?」

思わず黄色、と答えたくなってしまったのですが、実際に見てみると・・・思っていた以上にキリンは「茶色」でした。

小泉さんはカバンからいろいろなものを出しながら説明してくださいました。

これは何だと思いますか?

正解はキリンのしっぽ、本物です。虫を払うために使うそうで、かなり堅い毛です。

小泉さんが葉のついた枝を持って誘うとキリンが近寄ってきました。すりつぶすように顎を動かして葉を食べています。あまりのかわいさに思わずみとれます。

次は、国立科学博物館に移動して、モグラ博士として知られる動物研究部 川田伸一郎さんにお話しを伺いました。

初めにキリンの骨格標本を見学しました。動物園で見たときよりも大きく感じます。

川田さんは「キリンの首はなぜ長い?」「キリンはどうして網目模様なの?」など、ずっと気になっていたことについて最近の研究結果も交えながらお話してくださいました。

実際に骨格標本をみんなで触ってみました。さっき動物園でみたキリンを構成していたのは、このような骨だったのか・・・と思うと不思議です。

骨だけでなく、こんなものまで。めったに間近では見ることのできないキリンの体毛とまつ毛です。

昼食をはさんで、午後からはトーハクに向かいました。トーハクでは、本物のキリンだけではなく、伝説の動物「麒麟」についても触れます。教育講座室 丸山室長が、日本に初めてキリンがやってきた時のことや麒麟にまつわる作品についてお話しました。

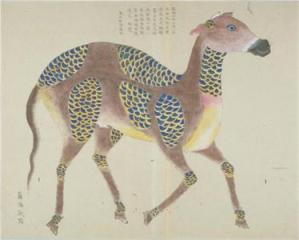

平成館企画展示室では、「キリンめぐり」のイベントと関連させて特集陳列「幻の動物 麒麟」(~2012年5月27日(日))を行っています。参加者のみなさんと、本物の作品を鑑賞しに展示室に向かいました。

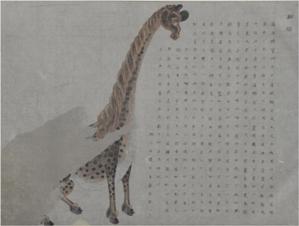

麒麟は決まった形はないものの「体は鹿 尾は牛」「蹄は馬」「毛は5色であるが腹は黄色」「高さは2丈(6m)」という不思議な姿をしているといわれています。まさにこの作品もその一例といえるのではないでしょうか。

博物館写生図 関根雲停・中島仰山他筆 江戸~明治時代・19世紀 (~2012年5月27日(日)展示)

こちらは本物のキリンを描いた作品ですが、動物園やかはくで見てきたキリンと比べると何か変ですね。足が短かすぎます!

小泉さんや川田さんに伺ってみると「これは頸の長さが5mと書いてありますが、背の高さの間違いのようですね」とのことでした。

博物館図譜 百鳥図・異獣類 博物局編 江戸~明治時代・19世紀(~2012年5月27日(日)展示)

一つのテーマで、こんなにもいろいろな切り口での体験ができるのは上野の山ならでは。

次はどの動物をテーマにめぐることになるでしょうか。早くも来年が楽しみです。

カテゴリ:教育普及

| 記事URL |

posted by 小西早苗(教育講座室) at 2012年05月24日 (木)

5月21日(月)午後、皇太子殿下が、特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」を鑑賞されました。

曽我蕭白筆「雲龍図」をご覧になる皇太子殿下

当館絵画・彫刻室長、田沢裕賀ご案内のもと、修復後日本初公開となる曽我蕭白の「雲龍図」や、遣唐使・吉備真備の活躍を描いた傑作「吉備大臣入唐絵巻」など、ボストン美術館が世界に誇る日本美術コレクションをご覧になりました。

仏像、仏画、中世水墨画、染織、刀剣など、かつて海を渡った日本美術の至宝、92点を紹介する特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」は、6月10日(日)まで開催中です。

ぜひこの機会をお見逃しなく。

カテゴリ:news、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2012年05月23日 (水)