1089ブログ

特集陳列「東京国立博物館コレクションの保存と修理」のみどころ

現在、平成館の企画展示室で開催中の特集陳列「東京国立博物館コレクションの保存と修理」(2013年3月12日(火)~ 4月21日(日))には、すでにお立ち寄りいただけましたでしょうか。

今年は絵画、書跡、染織、工芸、考古の収蔵品、寄託品15点のお披露目をしております。下は館内誘導看板に使用された作品の写真です。

屏風に置かれた小籠包!?

屏風に置かれた小籠包!?

実は「おもし」です。花車図を屏風装に仕上げた時に、最終的な剥落止めを行なっているところです。

手間をかけて少しずつ絵具層を落ち着かせていきます。お母さんの「お手当て」のような感じ!?

さて、先日列品解説をいたしましたが、その場でご覧いただけなかった、作品のお姿をいくつかご紹介いたします。

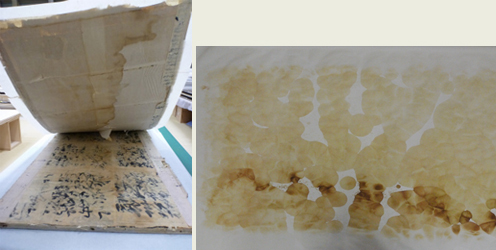

まずは花車図屏風(筆者不詳 江戸時代・17世紀)の解体中の画像。屏風は冠水していたということがわかっています。屏風の下地には反故紙が使われていますね。リサイクルの精神です。霧吹きで精製水を与えて、その下に敷いた吸い取り紙に汚れを吸着させる方法でクリーニングを行ないます。これだけの汚れが移動します。花車図屏風が描く抽象絵画!?

左:解体途中、右:吸い取り紙に移動した汚れ

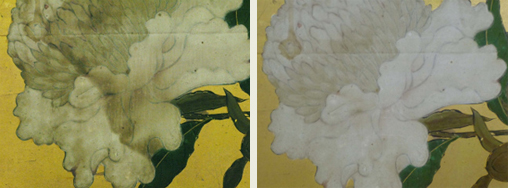

左:修理前(部分)、右:修理後(部分)

こちらは、重要文化財 六祖截竹図(梁楷筆 南宋時代・13世紀)の肌裏紙以外の裏打ち紙を除去し、透過光を当てたときの裏面の画像です。

こちらは、重要文化財 六祖截竹図(梁楷筆 南宋時代・13世紀)の肌裏紙以外の裏打ち紙を除去し、透過光を当てたときの裏面の画像です。

左の画像が処置前で、オリジナルの紙および肌裏紙に厚みのムラがあることがわかります。右の画像は処置途中です。今回の修理では、旧肌裏紙の繊維を微妙に残しながら、厚み調整をしていきました。

重要文化財 小袖白練緯地松皮菱竹模様(安土桃山時代・17世紀)は、解体の際、縫込み内に当初仕立跡が確認できたため、袖丈と身幅を当初の姿に近い形に戻すことができました。身丈は、どこまで長かったのかを立証するものが得られなかったため、そのままとなりました。

左:修理前 背面、右:修理前 上前

左:修理後 背面、右:修理後 上前

左が修理前、右が修理後。しわを伸ばすときはアイロンをつかいません。やはり重しと手間で修理。

今年の展示作品の修理を行なうに当たり、修理経費を助成いただいた機関および個人の皆様に感謝いたします!

トーハクの臨床保存についての取り組みをまとめた『東京国立博物館の臨床保存 Clinical Conservation at the Tokyo National Museum』の改訂版が出版されます。4月半ば頃から、ミュージアムショップ、書店、アマゾンなどで600円にてお求めいただけます。こちらもあわせてよろしくお願いいたします。

トーハクの臨床保存についての取り組みをまとめた『東京国立博物館の臨床保存 Clinical Conservation at the Tokyo National Museum』の改訂版が出版されます。4月半ば頃から、ミュージアムショップ、書店、アマゾンなどで600円にてお求めいただけます。こちらもあわせてよろしくお願いいたします。

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 土屋裕子(保存修復室) at 2013年04月02日 (火)

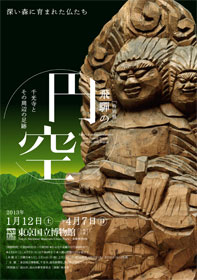

私のイチオシは迷うことなく両面宿儺坐像です。ポスター、チラシ、看板に掲げ、そしてさまざまな雑誌やテレビに取り上げていただいて、多くの方々の目に触れたと思います。その造像をめぐる自分なりの考えは図録に書きましたし、造形のすばらしさについては実際にご覧いただけば私の推薦文など不要でしょう。そこで、「自分の手元に置きたい、一番ほしい像」と勝手にテーマを変えさせてもらいます。

円空展ポスター・チラシデザイン

両面宿儺坐像 円空作 江戸時代・17世紀 岐阜・千光寺蔵

どれかひとつならNo21 男神坐像です。千光寺近くの白山神社に伝来した像です。10㎝ほどの木端に顔と上半身を少し削っただけのものです。像の姿からは何を彫ったのかわかりませんが、神社にあったのだから神像なのでしょう。このプロポーションで立っているとは考えられないので坐像としましたが、手足がどうなっているかはわかりません。

この像をほしい理由を述べることは、自分の内面をお話しするようで少しためらわれますが、円空仏と人との付き合い方の一例になると思うので続けます。

男神坐像 円空作 江戸時代・17世紀 岐阜・千光寺蔵

家にずっと置くなら、立派な像より穏やかな像がいいです。置きっ放しではなく時々手に取りたい。「なかなか思うようにはならないね」などとつい呟いてしまうでしょう。日々の生活の中でたまった澱を少しずつ引き取ってくれるような気がします。仏像とか神像としてではなく、もっと身近で支えてくれる。鑿の痕を指でなぞれば、円空の温かさを感じることができる。未完成だから円空の気持ちが離れないで残っているような気もします。この像には300年以上の年月、その間対面した人々、造った円空が包含されているわけですから小さいけれど頼りがいはあるのです。そんなの独りよがりだとか迷信だとか言われても私とこの像の間のことですから勝手にそう思い続けます。

カテゴリ:研究員のイチオシ、彫刻、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(東洋室長) at 2013年03月29日 (金)

特別展「飛騨の円空-千光寺とその周辺の足跡-」(2013年1月12日(土)~4月7日(日)、本館特別5室)から、「私のイチオシ!円空仏」と題し、円空展担当者によるイチオシの円空仏をリレー形式でご紹介しています。

さて、3番バッターは、私 広報室長の小林です。

ご紹介するのは、この十一面観音菩薩立像。

十一面観音菩薩立像 江戸時代・元禄3年(1690) 岐阜・桂峯寺蔵

展覧会場に並ぶ100体の円空仏のなかで、この仏像は私にとって特別な1体です。

分厚い唇と撫で肩ながら胸にかけてボリューム感のあるからだつき。 通常は衣の中に納まってあまり表されることのない腕が、すっと前に彫り表されていること。衣の裾からのぞく右足がほんの少しだけ前に出て見えること。

それらによるものでしょうか、朴訥な中に厳しさとたくましさを、なにか強い意志力を感じるお像です。

タイトルは十一面観音とされていますが、実はこのお像には六面しかありません。六面観音ともいうべきお姿です。

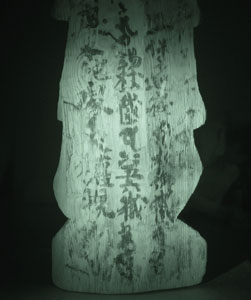

像の裏には円空の筆で文字が書きつけられています。

頂上六仏 元禄三年

乗鞍嶽(のりくらだけ) 保多迦嶽(ほだかだけ) 於御嶽(おおだけ)

伊応嶽(いおうだけ) 錫杖嶽(しゃくじょうだけ) 四五六嶽(すごろくだけ) 以下略

(※一部難読箇所は、浅見龍介(当館東洋室長)の考察による)

頂上六仏とは、まさに頭の上にある六面と呼応します。円空は明確な意図があって、「六面観音」をつくったようです。元禄3年というのはこの像をつくった年でしょう。

2行目からは6つの山の名前が並びます。

今とは呼び方が違っているようなので、現在私たちが親しんでいる山名になおしてみましょう。

順番に

乗鞍岳(3026m) 穂高岳(3190m) 笠ヶ岳(2897m)

焼岳(2455m) 錫杖岳(2168m) 双六岳(2860m)

いずれも日本アルプスの名だたる山で、3000メートル峰が2つも含まれています。

この仏像にはどんな思いが込められているのでしょうか。

円空は滋賀県の伊吹山や奈良県の大峰で修験道の修行を積んだといわれています。

また、北海道や岐阜には円空がこもっていたという岩屋が残されており、円空が長期間山中の岩屋にこもって厳しい修行をしていたことがわかります。

円空像 大森旭亭筆 江戸時代・文化2年(1805) 岐阜・千光寺蔵

現存唯一の円空さんの肖像。

岩屋にこもって修行する姿であらわされています。迫力のある相貌といかついからだつき。円空仏の柔和で微笑みかけるような姿とギャップを感じるのは私だけでしょうか。

山岳仏教の修験者にとって、山は力の源。山にこもり、山の霊力を身に着けることで、特別な力を得ることができると考えられてきました。円空も山で厳しい行を積むことによって、特別な力を得たものと思われます。円空ゆかりの村々の伝説は、円空の彫った仏像に雨を降らせたり、病を治したりする力があったと伝えています。

さて、話を十一面観音に戻しましょう。

背面に書かれた山のうち、笠ヶ岳や乗鞍岳に最初に登ったのは円空だという伝説があります。この6つの山を毘沙門、地蔵菩薩、如意輪観音、釈迦如来、不動明王、虚空蔵菩薩の六仏に見たてた六峰満行を行ったともいわれているそうです。だとすると、その厳しい修行の誓いなのか、あるいは達成したときに彫られたものなのか。いずれにしてもこの観音さまは、これらの聖なる山への祈りと山の霊力をこめた仏像であることは間違いなさそうです。

ところで、私事ですが、私の趣味は山登りです。それは、円空のような修行の山とは全く異なる行為ではありますが、円空が登った山のいくつかに実際に登ったこともあります。低い山も高い山も様々ですが、山に入ると、ときに神の領域につながる何かを見る(ような気がする)ことがあります。円空と同じものを見たなどというつもりは毛頭ありませんが、そんな感動を覚えることがあるのもまた事実です。

そこで、この十一面観音の墨書について、ごくごく素朴な疑問をもっていることを告白します。

はたして円空はほんとうにこの6つの頂きに登ったのだろうか。

それはいったいどんな山行だったのだろうか。

大峰山や伊吹山など、古来修験の山として多くの人々に歩かれた山に登るのと、これら未踏の山に登るのではまったく話が違うのではないか、と私は思うのです。山の厳しさ、気候の厳しさが、低山と3000メートル級の高山では全く異なるうえに、なんといってもそこには道がないのです。

北アルプスの登山地図を開いてみましょう。

乗鞍岳、焼岳、穂高岳、双六岳は岐阜・長野県境にそそりたつ尾根上に並ぶ峰であること、残る錫杖岳と笠ヶ岳は現在、新穂高温泉がある谷をはさんで西側の尾根に位置し、この2つの尾根は双六岳で合流することがわかります。つまり、6つの峰は新穂高温泉のある谷をぐるっと囲む尾根上に並んでいるのです。

十一面観音が安置されていた上宝村の金木戸の集落からはいずれも半径25キロ以内。

飛騨の円空にとって、この6つの山の選択、そこでの修行の計画は、決して荒唐無稽なものではなかったように思えます。

日本登山史の黎明期、明治時代に日本アルプスを開いた欧米の登山家たちの記録を見ると、多くの場合、土地土地で山に精通した案内人をたて何日もかけ、あるいは何回も挑戦を重ねてようやく登頂を果たしていることがわかります。

江戸時代、円空に続いて笠ヶ岳に登頂し、のちに槍ヶ岳の登山道も開いたとされる幡隆上人もまた、多くの山人たちの協力を得てその行を終えました。

円空は、はたして一人でこれらの山に登ったのでしょうか。

いや、そうではなく幡隆上人と同様、多くの村人の助けを得たと考えたほうが自然ではないでしょうか。それは、一人でふらりと山に入るというような類のことではなく、多くの人の経験と知恵と力を結集させなければかなわない大いなる挑戦だったのではないでしょうか。

それほどまでして山に入る、その思いはどこからきたのでしょうか。

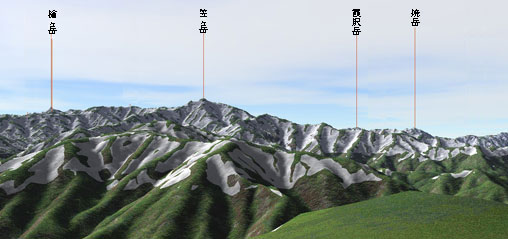

カシミールという大変便利なソフトがありまして、それで作った展望図をご覧いただきます。

上宝村 桑崎山頂から北アルプスを望む

十一面観音、いや、六面観音の安置されていた金木戸の集落近くの桑崎山の上に視点を設定し、そこからの眺めを地図データから再現したものです。

どうです。すばらしいでしょう。

円空さんはこの景色をみて何を思ったのか。

私はどこかの峰に登りついたとき、いつもそのまた向こうに見える峰に登りたいと思います。空遠く、空高くそびえる向こうの山の峰にはなにか特別なものがあるような気がするのです。それが白く雪をいただく峰であればなおさら。

山の特別な力に魅入られていることにおいては、円空さんも同じではなかったかと。不遜ながら、そんな想像をしてしまいます。

皆様には、六面観音の背後にはこんな神々しい山々の姿があったことを知っていただければと思います。

そしてそれが、円空さんの力となって、ますます村人たちの信仰を集めていたことも。

カテゴリ:研究員のイチオシ、彫刻、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小林 牧(広報室長) at 2013年03月27日 (水)

書を見るのは楽しいです。

より多くのみなさんに書を見る楽しさを知ってもらいたい、という願いを込めて、この「書を楽しむ」シリーズ、第34回です。

今年は、桜が咲くのが、早いですね。

今年も、「博物館でお花見を」(3月19日(火)~4月14日(日))を開催しています。

そのため、本館3室(宮廷の美術)で、

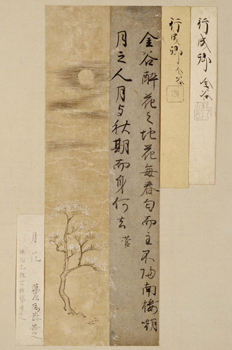

手鑑(てかがみ)「月台」から、花の場面を展示します。

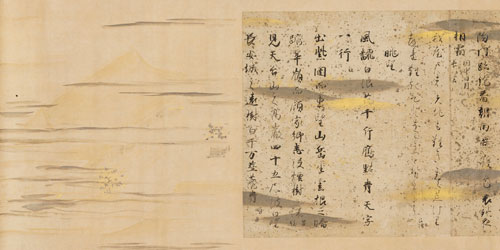

重要文化財 手鑑「月台」より、法輪寺切(全体) 奈良~鎌倉時代・8~14世紀

(2013年3月26日(火)~5月6日(月・休)まで本館3室・宮廷の美術にて展示)

手鑑とは、手(筆跡)のアルバムのことです。

前回は短冊の手鑑をご紹介しましたが、

今回もやはり、右上に筆者を示す極札(きわめふだ)が

貼付されています。

しかも2枚!

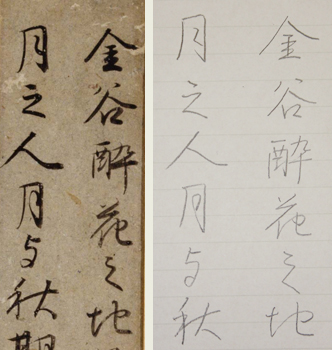

(左)法輪寺切(拡大)、(右)恵美のエンピツ写し

「月」という字が2つありますが、

少し違う書き方をしています。

「月」と「人」という字がかっこいいと思って、

エンピツで写しましたが、バランスが難しいです!

この2行は、「法輪寺切」(ほうりんじぎれ)と

いいます。

「法輪寺切」は『和漢朗詠集』なのですが、

この画像の「法輪寺切」は、漢詩の部分だけです。

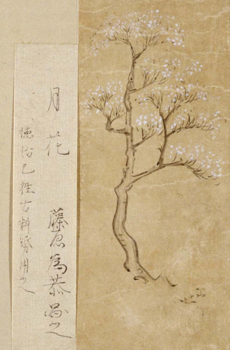

横に添えられた絵は、

月と桜、だと思います。

漢詩の内容に合わせて描かれています。

桜部分拡大

この絵を添えたのは、

絵の左の紙に書いてある、

藤原為恭(冷泉為恭、れいぜいためたか、1823~64)です。

冷泉為恭は、幕末の絵師ですが、

絵画や書跡の模写をたくさんしていました。

さまざまな寺社や個人のお宅などに行って、

模写をさせてもらっています。

そして、それが政治的な活動と間違えられて、

殺されてしまいました。

当館所蔵の「安宅切・詩書切」も、

冷泉為恭の絵が添えられています。

安宅切(和漢朗詠集)・詩書切(巻末部分) 伝藤原行成・藤原定信筆 平安時代・12世紀 (特別展「和様の書」で展示予定)

冷泉為恭が、

古筆(こひつ)をとても大切にしていたのが

わかって、心があたたまります。

さて、このブログ「書を楽しむ」ですが、

次回からは、特別展「和様の書」(2013年7月13日(土)~9月8日(日))をご紹介するブログに変わります。

さいごに、桜。

なんだか卒業式のようですね。

| 記事URL |

posted by 恵美千鶴子(書跡・歴史室) at 2013年03月25日 (月)

円空仏の森へようこそ。

特別展「飛騨の円空-千光寺とその周辺の足跡-」にご来場いただき、

いっぽ本館特別5室の展示室に踏み入れると、そこは飛騨の森。

飛騨の木から姿をあらわした円空仏100体があなたをお待ちしています。

特別5室の天井高は14mほど、本館吹き抜けの雰囲気ある展示室。

円空展チーフの浅見東洋室長は展示プランについて、検討をはじめたごく初期の段階から

「ここ特別5室に円空仏の森を作りたい」という思いがありました。

会場デザイン:オフィスイオ 施工:乃村工藝社

この森を歩いているとふとした出会いがあるかもしれません。

たとえば「愛染明王坐像(あいぜんみょうおうざぞう)」

愛染明王坐像 円空作 江戸時代・17世紀 岐阜・霊泉寺蔵

華瓶とおぼしきうずまき模様の上に咲いた蓮の花、

そのうえにどっかと坐る愛染明王の手は6本。

お腹の前に突き出した右手に金剛杵、左手には金剛鈴を握ります。

本来弓矢をもつはずですが、ここでは省略されています。

お顔をながめると、口の端をきゅっとあげているからか

不敵な笑みを浮かべているようです。

(左)うずまき模様

(右)ひとつの手はぐー?

(左)会場だと影になりよく見えませんが、金剛鈴には舌(ぜつ)も彫られています

(右)憤怒相…ではありませんね。目と目の間がはなれている獅子冠

愛染明王は恩愛を司る仏さまとして、平安時代以降広く信仰を集めてきました。

このお像を所蔵する霊泉寺は、高山市内にある真言宗泉涌寺派の寺院。

延宝5年(1677)、地元の人たちが力を合わせて堂宇、愛染堂を建立し、

愛染明王(秘仏)を安置したことから、霊泉寺は地元で「愛染」の名で親しまれます。

貴賎の別なく人を想い、人に想われた円空。

修行の旅を続ける中で、霊泉寺を訪れたとき、

この愛染明王像をのこしていったのでしょう。

地元の人々の篤い信仰心と、それに向き合う円空の暖かい心が感じられるようです。

円空のお像には通じて、心に寄り添うような近さ、親しみを覚えます。

すぐそばにいる仏さま、神さま。

あなたはこの森でどんな円空仏に出会いますか?

次回「私のイチオシ!円空仏」は小林牧広報室長に引き継がれます。どうぞお楽しみに。

カテゴリ:研究員のイチオシ、彫刻、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高木結美(特別展室) at 2013年03月23日 (土)